1. Pendahuluan: Keragaman Linguistik Pulau Sumatera

Pulau Sumatera, salah satu pulau terbesar di Indonesia, merupakan rumah bagi kekayaan linguistik yang luar biasa, mencerminkan sejarah panjang migrasi, interaksi budaya, dan evolusi bahasa. Keanekaragaman ini tidak hanya terlihat dari banyaknya jumlah bahasa daerah, tetapi juga dari dialek-dialek yang beragam dalam setiap bahasa. Fenomena ini menjadikan Sumatera sebagai laboratorium alami yang kaya bagi studi linguistik.

Memahami karakteristik dan persamaan bahasa-bahasa ini sangat penting untuk pelestarian warisan budaya tak benda, identitas etnis, dan untuk mendukung penelitian linguistik komparatif yang lebih mendalam. Laporan ini akan menyajikan analisis komprehensif mengenai fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon, serta sistem penulisan tradisional bahasa-bahasa daerah di Sumatera, menyoroti kekerabatan dan dinamika historisnya. Dengan demikian, laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kompleksitas dan keunikan lanskap linguistik di Pulau Andalas.

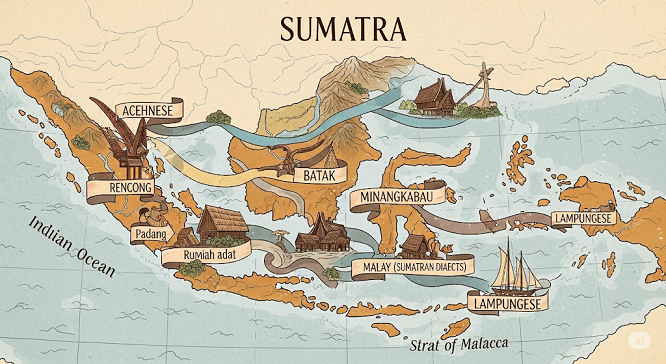

2. Sebaran Geografis dan Demografi Penutur

Pulau Sumatera dihuni oleh penutur berbagai bahasa daerah yang tersebar luas di seluruh wilayahnya. Bahasa-bahasa utama yang dapat diidentifikasi meliputi Aceh, Gayo, Batak (dengan berbagai dialek seperti Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, dan Pakpak), Minangkabau, Mentawai, Melayu, Lampung, Komering, dan Rejang. Beberapa provinsi di Sumatera menunjukkan tingkat keragaman bahasa yang sangat tinggi. Sebagai contoh, Provinsi Aceh, Jambi, dan Sumatera Selatan masing-masing memiliki hingga tujuh bahasa daerah yang berbeda, termasuk bahasa-bahasa yang bukan berasal dari Sumatera seperti Jawa dan Banjar. Di sisi lain, Provinsi Kepulauan Riau memiliki jumlah bahasa daerah paling sedikit, hanya dua, yaitu Banjar dan Melayu, meskipun bahasa Melayu sangat dominan di sana.

Sebaran bahasa di Sumatera tidak selalu terbatas pada satu provinsi saja, melainkan seringkali melintasi batas-batas administratif modern. Bahasa Minangkabau, misalnya, dituturkan di enam provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Demikian pula, Bahasa Jawa ditemukan di enam provinsi Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang menunjukkan adanya pola migrasi dan interaksi antarpulau yang signifikan sepanjang sejarah. Bahasa Melayu juga tersebar luas di enam provinsi, mencakup Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi, dan Sumatera Selatan, meskipun menariknya tidak ditemukan di Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung dalam konteks data yang tersedia. Rumpun Bahasa Batak, meskipun berpusat di Sumatera Utara, juga dituturkan oleh sebagian masyarakat di Sumatera Barat dan Riau.

Pola sebaran geografis bahasa-bahasa ini, terutama yang melintasi batas provinsi, mengindikasikan bahwa identitas linguistik di Sumatera tidak selalu selaras dengan batas administratif modern. Hal ini menunjukkan adanya pola migrasi historis, jalur perdagangan, dan interaksi budaya yang kompleks antar kelompok etnis di seluruh pulau, yang telah berlangsung jauh sebelum pembentukan provinsi-provinsi saat ini. Misalnya, kehadiran Bahasa Jawa di berbagai provinsi di Sumatera dapat dikaitkan dengan program transmigrasi atau migrasi spontan, sementara sebaran luas Bahasa Melayu mencerminkan perannya sebagai lingua franca perdagangan dan keagamaan selama berabad-abad. Demikian pula, diaspora masyarakat Minangkabau yang dikenal gemar merantau turut menjelaskan mengapa bahasa mereka ditemukan di banyak wilayah di luar Sumatera Barat. Pemahaman ini penting karena menganggap bahasa daerah hanya terikat pada satu provinsi dapat mengabaikan realitas sosiolinguistik dan historis penuturnya.

Tabel 1: Sebaran Bahasa Daerah Utama di Pulau Sumatera Berdasarkan Provinsi

| Provinsi | Bahasa Daerah Utama (Daftar) | Jumlah Bahasa Daerah (yang tercatat) |

| Aceh | Aceh, Devayan, Gayo, Sigulai, Jawa, Batak, Minangkabau | 7 |

| Sumatera Utara | Jawa, Batak, Minangkabau, Nias, Melayu | 5 |

| Riau | Batak, Banjar, Minangkabau, Bugis, Melayu | 5 |

| Sumatera Barat | Batak, Minangkabau, Mentawai | 3 |

| Kepulauan Riau | Banjar, Melayu | 2 |

| Kep. Bangka Belitung | Kayu Agung, Melayu | 2 |

| Jambi | Jawa, Minangkabau, Bajau Tungkal Satu, Kerinci, Banjar, Bugis, Melayu | 7 |

| Sumatera Selatan | Jawa, Komering, Lematang, Ogan, Pedamaran, Kayu Agung, Melayu | 7 |

| Bengkulu | Jawa, Minangkabau, Bengkulu, Enggano, Rejang, Sunda | 6 |

| Lampung | Jawa, Sunda, Basemah, Lampung, Bali, Bugis | 6 |

3. Klasifikasi Rumpun Bahasa: Austronesia dan Sub-rumpunnya

Mayoritas bahasa daerah di Pulau Sumatera, termasuk Batak, Aceh, Nias, Melayu, dan Minangkabau, secara linguistik diklasifikasikan sebagai bagian dari rumpun bahasa Austronesia. Rumpun ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia, mencakup wilayah luas dari Madagaskar di barat hingga Pulau Paskah di timur, dengan Kepulauan Nusantara sebagai pusat pentingnya. Secara khusus, bahasa-bahasa di Sumatera umumnya termasuk dalam cabang Austronesia Barat atau Melayu-Polinesia Barat. Mayoritas bahasa Melayu-Polinesia tidak memiliki gugus konsonan dan umumnya hanya memiliki sejumlah kecil vokal, seringkali lima fonem dasar (a, i, u, e, o).

Asal-usul rumpun bahasa Austronesia masih menjadi subjek perdebatan akademis yang intens. Teori dominan adalah “Out of Taiwan Hypothesis,” yang diajukan oleh arkeolog Peter Bellwood dan didukung oleh rekonstruksi linguistik Robert Blust. Teori ini berpendapat bahwa penutur Proto-Austronesia bermigrasi dari Taiwan sekitar 3.000 SM, menyebar ke Filipina, dan kemudian ke seluruh Nusantara, termasuk Sumatera. Namun, terdapat juga teori-teori kontradiktif. Misalnya, Solheim II mengemukakan teori Nusantao, yang mengusulkan asal-usul dari perairan timur laut Kepulauan Nusantara dan Filipina Selatan. Kajian terbaru bahkan menganggap asal-usul dari Kalimantan atau Sumatera itu sendiri.

Penelitian terhadap prasasti dan manuskrip yang ditemukan di Sumatera bagian Selatan dari tahun 2009 hingga 2019 memberikan bukti kuat tentang keberadaan awal bahasa Melayu di wilayah ini, dengan ditemukannya penggunaan Bahasa Melayu Kuno sejak abad ke-7 Masehi. Sebagian besar prasasti dari masa Kedatuan Sriwijaya juga menggunakan bahasa Melayu. Bukti-bukti arkeologi yang ditemukan di situs-situs Nusantara, yang tidak berasal dari Taiwan, juga menunjukkan bahwa asal-usulnya berasal dari Kepulauan Nusantara, khususnya daerah Paparan Sahul. Bukti tertulis dari abad ke-7 Masehi ini memperkuat argumen bahwa Sumatera memiliki peran penting, bahkan mungkin sebagai salah satu titik asal atau pusat diversifikasi penting, dalam sejarah linguistik Austronesia, bukan hanya sebagai jalur migrasi. Jika terbukti bahwa Proto-Austronesia atau setidaknya Proto-Melayu berkembang di Sumatera, hal ini akan memberikan bobot historis yang lebih besar pada bahasa-bahasa lokal dan menjelaskan kekerabatan yang erat di antara mereka. Hal ini juga membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut yang menggabungkan data linguistik, arkeologi, dan genetik untuk memahami dinamika populasi dan bahasa di wilayah tersebut secara lebih komprehensif.

4. Karakteristik Linguistik Bahasa-bahasa Sumatera

Secara umum, bahasa-bahasa di Sumatera, sebagai bagian dari rumpun Melayu-Polinesia, cenderung memiliki sistem vokal yang relatif sederhana, seringkali terdiri dari lima fonem vokal dasar: /i/, /e/, /a/, /u/, dan /o/. Ini adalah ciri khas mayoritas bahasa Melayu-Polinesia yang tidak memiliki gugus konsonan dan memiliki jumlah vokal yang terbatas.

Meskipun terdapat kesamaan inti ini, variasi alofonik (bunyi yang tidak membedakan makna) dan inventaris diftong dapat bervariasi antar bahasa atau bahkan dialek. Bahasa Minangkabau, misalnya, memiliki lima fonem vokal dasar dengan alofonnya masing-masing, seperti [i~ɪ], [e~ɛ], [a~ʌ], [u~ʊ], dan [o~ɔ]. Minangkabau secara umum memiliki tujuh diftong: /ia/, /ua/, /ea/, /uy/, /oy/, /aw/, dan /ay/. Namun, isolek tertentu seperti Sikucur mungkin tidak memiliki diftong /oy/ atau bahkan /uy/, yang direalisasikan sebagai vokal /u/.10 Bahasa Melayu Riau juga memiliki diftong seperti /ai/, /au/, dan /oi/. Sementara itu, Bahasa Melayu Jambi isolek Sarolangun menunjukkan vokoid [a], [i], [e], [ə], [u], dengan kecenderungan nasal setelah bunyi nasal (misalnya, [õ] dalam kata [kə.ŋõ] ‘rayap’).

Kesamaan dalam sistem vokal dasar menunjukkan warisan Proto-Austronesia yang kuat. Namun, variasi alofonik dan inventaris diftong yang berbeda antar bahasa atau dialek mencerminkan proses evolusi fonologis independen dan adaptasi lokal yang terjadi setelah pemisahan dari proto-bahasa. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan genetik, setiap bahasa memiliki jalur perkembangan fonologisnya sendiri, yang pada gilirannya dapat memengaruhi saling pengertian antar penutur dialek yang berbeda meskipun bahasanya sama.

Berikut adalah perbandingan sistem fonologi vokal dan diftong dari beberapa bahasa utama di Sumatera:

Tabel 2: Perbandingan Sistem Fonologi Vokal dan Diftong Bahasa-bahasa Utama di Sumatera

| Bahasa | Fonem Vokal | Fonem Diftong | Catatan Khusus |

| Minangkabau | /i/, /e/, /a/, /u/, /o/ | /ia/, /ua/, /ea/, /uy/, /oy/, /aw/, /ay/ | Memiliki alofon seperti [i~ɪ], [e~ɛ], [a~ʌ], [u~ʊ], [o~ɔ]. Isolek Sikucur mungkin tidak memiliki /oy/ atau /uy/. |

| Melayu Riau | Umumnya 5 vokal dasar | /ai/, /au/, /oi/ | Inventaris konsonan serupa dengan Minangkabau. |

| Melayu Jambi (Sarolangun) | [a], [i], [e], [ə], [u] | Tidak disebutkan secara spesifik | Vokoid cenderung menjadi nasal setelah bunyi nasal (misalnya, [õ]). |

| Batak (umum) | Umumnya 5 vokal dasar | Tidak disebutkan secara spesifik | Bagian dari rumpun Melayu-Polinesia dengan vokal terbatas. |

| Lematang | Tidak disebutkan secara spesifik | Tidak disebutkan secara spesifik | Memiliki lambang bunyi vokal depan tinggi, depan sedang, tengah sedang (pepet), tengah-belakang pendek agak tinggi, dan tengah-belakang pendek agak rendah. |

Sistem Konsonan dan Aliran Bunyi

Inventaris konsonan di bahasa-bahasa Sumatera juga menunjukkan pola yang menarik. Bahasa Minangkabau isolek Sikucur, misalnya, memiliki 18 fonem konsonan, termasuk /p, b, m, t, d, n, l, ʀ, s, c, j, ɲ, k, g, ŋ, h, w, y/. Bahasa Melayu Riau juga menunjukkan inventaris konsonan yang serupa.

Beberapa konsonan memiliki realisasi alofonik atau variasi bebas yang menjadi ciri khas dialek atau bahasa tertentu. Dalam Bahasa Minangkabau, bunyi [ʔ] (hambat-glotal tak bersuara) merupakan realisasi dari fonem /k/ apabila berada di silabel akhir tertutup, seperti pada kata [pi.yuyʔ] yang berarti ‘cucu dari cucu’. Selain itu, bunyi [ʀ] (getar-uvular) dan [r] (getar-alveolar) merupakan variasi bebas dan tidak membedakan makna, yang dapat digunakan di awal atau tengah kata (contoh: [ʀu.biaŋ] atau [ru.biaŋ] yang berarti ‘cakar’). Ciri khas lain ditemukan pada Bahasa Melayu Jambi isolek Sarolangun, di mana pengucapan ‘r’ seringkali direalisasikan sebagai uvular frikatif [ʁ].

Meskipun terdapat inti konsonan yang diwarisi dari proto-bahasa, perbedaan dalam realisasi fonem tertentu, seperti /k/ menjadi [ʔ] atau variasi rhotik, menunjukkan bagaimana bahasa-bahasa serumpun mengembangkan ciri khas fonologis mereka sendiri. Hal ini merupakan bukti dari “drift” linguistik, di mana bahasa-bahasa yang terkait secara genetik cenderung mengalami jenis perubahan yang serupa namun dengan hasil yang berbeda di setiap cabang, membentuk identitas fonologis yang unik bagi setiap bahasa.

Tabel 3: Perbandingan Sistem Fonologi Konsonan Bahasa-bahasa Utama di Sumatera

| Bahasa | Fonem Konsonan | Catatan Khusus |

| Minangkabau | /p, b, m, t, d, n, l, ʀ, s, c, j, ɲ, k, g, ŋ, h, w, y/ | Bunyi [ʔ] adalah realisasi /k/ di silabel akhir tertutup. [ʀ] dan [r] adalah variasi bebas. |

| Melayu Riau | /p, b, m, t, d, n, l, r, s, c, j, ɲ, k, g, ŋ, h, w, y/ (serupa) | Realisasi /k/ sebagai [ʔ] di silabel akhir tertutup. |

| Melayu Jambi (Sarolangun) | [s, r, l, ʥ, ʨ, ʁ, n, ɲ, ŋ, m] (contoh) | Pengucapan ‘r’ sebagai uvular frikatif [ʁ] adalah ciri khas. |

| Batak (umum) | 19 huruf dasar konsonan | Semua huruf induk berakhiran bunyi [a]. |

| Lematang | Tidak disebutkan secara spesifik | Memiliki lambang bunyi getar-alveolar bersuara [r] dan hambat-glotal tak bersuara [q]. |

Proses Fonologis Komparatif

Bahasa-bahasa di Sumatera menunjukkan berbagai proses perubahan bunyi yang sistematis dari Proto-Austronesia (PAN), yang menjadi bukti kuat kekerabatan genetik mereka. Penelitian linguistik historis-komparatif telah mengidentifikasi tipe-tipe perubahan fonetis yang reguler, seperti metatesis (pertukaran bunyi), aferesis (penghilangan bunyi awal), sinkop (penghilangan bunyi tengah), apokop (penghilangan bunyi akhir), protesis (penambahan bunyi awal), epentesis (penambahan bunyi tengah), dan paragog (penambahan bunyi akhir).

Keberadaan proses perubahan bunyi yang sistematis dan teratur dari Proto-Austronesia ke bahasa-bahasa di Sumatera adalah bukti paling kuat dari kekerabatan genetik mereka. Ini bukan hanya kesamaan kebetulan, melainkan hasil dari evolusi linguistik yang dapat direkonstruksi. Pola perubahan ini juga menunjukkan bahwa bahasa-bahasa tersebut, meskipun divergen, mengikuti “aturan main” fonologis yang serupa dalam evolusi mereka dari proto-bahasa. Pemahaman tentang proses perubahan bunyi ini memungkinkan rekonstruksi proto-bahasa yang lebih akurat dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pohon keluarga linguistik di Sumatera.

Tabel 4: Contoh Perubahan Fonologis dari Proto-Austronesia ke Bahasa-bahasa Sumatera

| Tipe Perubahan | Proto-Austronesia (PAN) | Bahasa Minangkabau | Bahasa Melayu Palembang Sari-sari | Bahasa Batak Toba | Contoh Kata | Penjelasan Perubahan |

| Metatesis | */dilah/ | /lidah/ | /kilat/ (dari t’ilak) | /kilat/ (dari t’ilak) | ‘lidah’, ‘kilat’ | Pertukaran posisi fonem (/d/ dengan /l/, /t/ dengan /k/). |

| Aferesis | */hizau/ | Tidak disebutkan | /ijo/ | Tidak disebutkan | ‘hijau’ | Penghilangan bunyi /h/ di awal kata. |

| Sinkop | */hIntam/ | /hitam/ | /cium/ (dari ciyum) | Tidak disebutkan | ‘hitam’, ‘cium’ | Penghilangan bunyi di tengah kata (/n/, /y/). |

| Apokop | */dabuk/ | /dabu/ | /itu/ (dari itu(h)) | Tidak disebutkan | ‘debu’, ‘itu’ | Penghilangan bunyi di akhir kata (/k/, /h/, /l/). |

| Protesis | */inum/ | /minum/ | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | ‘minum’ | Penambahan bunyi di awal kata (/m/). |

| Epentesis | */aGin/ | /aŋin/ | /nyamuk/ (dari namuk) | Tidak disebutkan | ‘angin’, ‘nyamuk’ | Penambahan bunyi di tengah kata (/ŋ/, /y/). |

| Paragog | */bunu/ | /bunuah/ | /muntah/ (dari muta) | Tidak disebutkan | ‘bunuh’, ‘muntah’ | Penambahan bunyi di akhir kata (/ah/, /h/). |

5. Morfologi: Struktur Kata dan Pembentukan Kata

Afiksasi adalah proses morfologis yang sangat produktif dalam bahasa-bahasa Austronesia, termasuk di Sumatera. Bahasa Melayu Riau, misalnya, menggunakan awalan (prefiks) seperti ma-, la-, sa-, di-, ka-, pa-, akhiran (sufiks) seperti -an, -kan, -i, dan sisipan (infiks) seperti -ar-, -al-, -em-.

Proses morfofonemik sering terjadi ketika afiks digabungkan dengan bentuk dasar. Dalam Bahasa Melayu Riau, awalan meN- dan peN- mengalami perubahan. Contohnya, jika meN- digabungkan dengan bentuk dasar yang mempunyai fonem awal /p/ atau /b/, maka /N/ berubah menjadi /m/ dan fonem dasar luluh (contoh: /baleʔ/ ‘balik’ menjadi /mmbaleʔ/ ‘membalik’; /bed/ ‘beda’ menjadi /mombed3kan/ ‘membedakan’).

Perbandingan afiksasi antar bahasa menunjukkan pola yang serupa namun dengan realisasi yang berbeda. Bahasa Batak Toba, misalnya, menggunakan prefiks mar- sebagai padanan ber- dalam Bahasa Indonesia (contoh: mar- + suan ‘menanam padi’ menjadi marsuan). Prefiks maN- dalam Batak Toba juga berubah menjadi manga- jika bertemu dengan kata yang diawali /l/ atau /r/ (contoh: maN- + loppa ‘masak’ menjadi mangaloppa ‘memasak’). Infiks seperti -in- juga ditemukan, seperti pada kata binoan ‘bawa’ yang berasal dari boan.22 Bahasa Batak Mandailing juga menggunakan prefix ma- (contoh: ma- + tulis = manulis). Bahasa Minangkabau juga secara produktif menggunakan afiksasi, seperti dalam kata manggaleh ‘jualan’, manapi ‘nepi’, takantuik ‘kentut’, taniek ‘niat’, dan mangumpua ‘ngumpul’.

Kesamaan dalam jenis afiks (prefiks, sufiks, infiks) dan pola morfofonemik di berbagai bahasa Sumatera merupakan bukti kuat warisan morfologis dari Proto-Austronesia. Namun, perbedaan dalam realisasi spesifik afiks (misalnya, mar- vs ber-) dan aturan morfofonemik menunjukkan divergensi independen setelah pemisahan dari proto-bahasa. Ini menunjukkan bahwa bahasa-bahasa tersebut, meskipun memiliki “cetak biru” morfologis yang sama, telah mengembangkan “dialek” morfologis mereka sendiri.

Tabel 5: Perbandingan Morfem Terikat (Afiks) pada Bahasa-bahasa Utama di Sumatera

| Tipe Afiks | Bahasa Melayu Riau | Bahasa Minangkabau | Bahasa Batak Toba | Bahasa Batak Mandailing | Contoh | Keterangan |

| Prefiks | ma-, la-, sa-, di-, ka-, pa- | maN- (implisit) | mar-, maN-, di-, par- | ma- | mmbaleʔ (Melayu Riau), marsuan (Batak Toba), manulis (Batak Mandailing), manggaleh (Minangkabau) | meN- dan peN- mengalami perubahan morfofonemik di Melayu Riau. maN- berubah menjadi manga- jika bertemu /l/, /r/ di Batak Toba. |

| Sufiks | -an, -kan, -i | Tidak disebutkan secara spesifik | Tidak disebutkan secara spesifik | Tidak disebutkan secara spesifik | Tidak disebutkan secara spesifik | Umum dalam bahasa Austronesia. |

| Infiks | -ar-, -al-, -em- | Tidak disebutkan secara spesifik | -in- | Tidak disebutkan secara spesifik | binoan (Batak Toba) | Infiks -in- ditemukan di Batak Toba. |

Reduplikasi dan KomposisiReduplikasi (pengulangan kata atau bagian kata) dan komposisi (penggabungan dua atau lebih kata untuk membentuk kata baru) adalah proses pembentukan kata yang umum dalam bahasa-bahasa di Sumatera, sebagaimana layaknya bahasa Austronesia pada umumnya. Reduplikasi dapat digunakan untuk menyatakan pluralitas, intensitas, atau aspek lainnya. Contoh reduplikasi dapat dilihat dalam Bahasa Minangkabau, seperti baliak-baliak ‘berulang-ulang’ yang berasal dari kata dasar baliak ‘kembali’. Komposisi juga merupakan strategi pembentukan kata yang penting, membentuk kata-kata majemuk seperti jabat tangan atau warga negara dalam Bahasa Indonesia, yang relevan juga untuk bahasa-bahasa serumpun. Proses-proses morfologis ini menunjukkan kesamaan dalam cara penutur mengonseptualisasikan dan membentuk makna melalui struktur kata.

Kategori Kata dan Kelas Morfem

Bahasa-bahasa di Sumatera umumnya membagi kata menjadi kategori-kategori leksikal yang familiar seperti nomina (kata benda), verba (kata kerja), dan adjektiva (kata sifat). Misalnya, dalam Bahasa Batak Toba, terdapat verba dasar transitif seperti lompa ‘masak’, allang ‘makan’, dan inum ‘minum’. Selain itu, adjektiva dikelompokkan ke dalam berbagai tipe, termasuk pemeri sifat, ukuran, warna, waktu, jarak, dan sikap batin.

Morfem dasar, unit terkecil yang bermakna, dapat berupa bebas atau terikat. Morfem bebas adalah kata yang dapat berdiri sendiri dan sudah memiliki makna, seperti hauma ‘ladang’ atau sangkul ‘cangkul’ dalam Bahasa Batak Toba. Sementara itu, morfem terikat memerlukan afiks untuk membentuk kata yang bermakna, contohnya jabu ‘rumah’ yang dipadukan dengan prefiks di- menjadi dijabu ‘di rumah’. Keberadaan kategori kata dan jenis morfem yang serupa di berbagai bahasa Sumatera menunjukkan adanya kerangka gramatikal dasar yang diwarisi dari Proto-Austronesia, membentuk fondasi untuk struktur kalimat.

Sintaksis: Struktur Kalimat dan Tata Bahasa

Meskipun data sintaksis komparatif yang mendalam tidak banyak tersedia dalam materi penelitian, dapat diasumsikan bahwa bahasa-bahasa di Sumatera, sebagai bagian dari rumpun Austronesia, cenderung mengikuti pola kalimat dasar Subjek-Verba-Objek (SVO) atau Verba-Subjek-Objek (VSO). Prasasti Gunung Tua (Lokanātha), yang menggunakan Bahasa Melayu Kuno, menunjukkan struktur kalimat transitif aktif , yang umumnya sesuai dengan pola SVO. Keterbatasan data sintaksis dalam materi penelitian menunjukkan adanya celah dalam pemahaman komparatif tentang struktur kalimat di Sumatera, yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Namun, indikasi dari Melayu Kuno dapat menjadi titik awal untuk mengasumsikan pola dasar yang serupa di bahasa-bahasa serumpun.

Urutan Kata dan Frasa

Struktur suku kata Konsonan-Vokal-Konsonan (KVK) sangat umum dalam bahasa-bahasa Batak dan juga Bahasa Indonesia. Meskipun ini lebih merupakan ciri fonologis, pola suku kata ini membentuk dasar bagi struktur kata dan, pada gilirannya, memengaruhi bagaimana kata-kata digabungkan dalam frasa dan kalimat. Pola fonotaktik ini menunjukkan kesamaan fonotaktik yang mendalam, yang merupakan fondasi bagi struktur morfologis dan sintaksis bahasa-bahasa tersebut.

6. Persamaan dan Kekerabatan Leksikal

Kekerabatan leksikal antar bahasa di Sumatera dapat dianalisis secara kuantitatif melalui konsep kognat dan metode leksikostatistik. Kognat adalah kata-kata dalam bahasa yang berbeda yang memiliki asal-usul yang sama dari proto-bahasa yang umum dan menunjukkan kemiripan dalam bentuk dan makna. Identifikasi kognat merupakan langkah fundamental dalam linguistik historis-komparatif untuk menetapkan kekerabatan bahasa.

Leksikostatistik adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk memperkirakan persentase kognat leksikal antara bahasa-bahasa. Metode ini seringkali didasarkan pada daftar kosakata inti dasar, seperti daftar Swadesh yang berisi 100 atau 200 kata “bebas budaya” atau “culture-free vocabulary”. Penggunaan daftar kosakata dasar ini membantu memastikan bahwa kemiripan yang ditemukan adalah karena warisan genetik, bukan karena kontak bahasa atau peminjaman. Glotokronologi, sebagai turunan dari leksikostatistik, mencoba menghitung perkiraan tanggal pemisahan antara dua bahasa berdasarkan persentase kognat mereka. Penggunaan metode leksikostatistik dan konsep kognat memberikan dasar ilmiah dan kuantitatif untuk mengukur tingkat kekerabatan antar bahasa di Sumatera, melampaui observasi kualitatif semata.

Analisis Kosakata Dasar (Daftar Swadesh)

Fokus pada kosakata dasar, seperti yang terdapat dalam daftar Swadesh, memastikan bahwa analisis kekerabatan leksikal mengukur hubungan genetik yang sebenarnya, meminimalkan bias dari kata serapan atau pengaruh budaya. Kosakata inti ini dianggap relatif stabil dan kurang rentan terhadap peminjaman dibandingkan kosakata yang berkaitan dengan budaya atau teknologi. Oleh karena itu, kemiripan yang ditemukan dalam daftar ini lebih mungkin berasal dari nenek moyang linguistik yang sama.

Tingkat Kemiripan Leksikal (Persentase Kognat)

Studi leksikostatistik telah menunjukkan tingkat kemiripan leksikal yang sangat tinggi di antara beberapa bahasa di Sumatera. Data persentase kognat yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bengkulu-Kerinci: 90%

- Bengkulu-Melayu: 90%

- Minangkabau-Melayu: 93%

Menurut kriteria leksikostatistik, persentase kognat 86% atau lebih tinggi antara dua sistem ucapan menunjukkan bahwa keduanya adalah dialek dari satu bahasa yang sama, bukan bahasa yang berbeda. Ini adalah temuan krusial yang menunjukkan bahwa, secara linguistik, Bengkulu, Kerinci, Minangkabau, dan Melayu (setidaknya dalam konteks perbandingan ini) dapat dianggap sebagai dialek dari satu bahasa yang lebih besar, atau setidaknya sangat dekat dalam kontinum dialek. Tingkat kemiripan leksikal yang sangat tinggi ini menantang persepsi umum yang mungkin menganggap mereka sebagai bahasa yang sepenuhnya terpisah, dan menunjukkan kontinum linguistik yang kuat di Sumatera bagian tengah dan selatan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pengaruh historis, seperti yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya, mungkin telah menciptakan homogenitas leksikal yang signifikan di wilayah tersebut.

Tabel 6: Persentase Kekerabatan Leksikal Antar Bahasa di Sumatera (Cognate Count)

| Pasangan Bahasa | Persentase Kognat | Implikasi Status |

| Bengkulu-Kerinci | 90% | Dialek dari bahasa yang sama |

| Bengkulu-Melayu | 90% | Dialek dari bahasa yang sama |

| Minangkabau-Melayu | 93% | Dialek dari bahasa yang sama |

Contoh Kosakata Serumpun (Kognat)

Banyak kosakata dasar menunjukkan kemiripan yang jelas di antara bahasa-bahasa di Sumatera, mencerminkan akar Austronesia yang sama. Contoh-contoh kosakata ini secara konkret menunjukkan kemiripan leksikal yang mendukung klasifikasi genetik.

Dalam Bahasa Melayu Sumatera Utara, beberapa kosakata umum meliputi Ambek ‘ambil’, Awak ‘saya’, Cakap ‘bicara’, Dilanggar ‘ditabrak’, Atok ‘kakek’, Andung ‘nenek’, Baek ‘baik hati’, dan Bakol ‘keranjang’. Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Minangkabau juga menunjukkan banyak padanan yang serupa, misalnya: air menjadi aia, duduk menjadi duduak, jualan menjadi manggaleh, rumah menjadi rumah, dan pulang menjadi pulang.

Meskipun terdapat variasi, konsep sapaan kekerabatan memiliki padanan di berbagai bahasa. Misalnya, sapaan Uni digunakan untuk kakak perempuan dari suku Minang. Dalam bahasa Sibolga, yang memiliki kemiripan dengan Bahasa Minangkabau, terdapat istilah seperti Ayah, Umak (ibu), Pak Tuo (abang kandung ayah), dan Mamak (adik ibu yang laki-laki). Perbedaan dalam sapaan kekerabatan, meskipun konsepnya sama, mencerminkan nuansa budaya dan dialek yang berkembang secara lokal.

Tabel 7: Contoh Kosakata Serumpun (Kognat) Antar Bahasa di Sumatera

| Bahasa Indonesia | Bahasa Melayu Sumatera Utara | Bahasa Minangkabau | Catatan |

| Ambil | Ambek | Ambiak | Kemiripan fonologis yang jelas. |

| Saya | Awak | Ambo | Kata ganti orang pertama yang umum. |

| Bicara | Cakap | Kecek | Bentuk yang berbeda namun konsep serupa. |

| Kakek | Atok | Angku | Istilah kekerabatan yang bervariasi. |

| Nenek | Andung | Uci | Istilah kekerabatan yang bervariasi. |

| Air | Air | Aia | Perubahan fonologis dari /r/ ke /i/ atau /ia/. |

| Duduk | Duduk | Duduak | Perubahan fonologis dari /u/ ke /ua/. |

| Rumah | Rumah | Rumah | Bentuk yang identik. |

| Pulang | Pulang | Pulang | Bentuk yang identik. |

Pengaruh Sejarah dan Kontak Bahasa

Peran Kerajaan Sriwijaya dalam Penyebaran Bahasa Melayu Kuno

Pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, yang berlangsung dari abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, Bahasa Melayu Kuno memainkan peran sentral dan multifungsi. Bahasa ini tidak hanya berfungsi sebagai bahasa resmi kerajaan, tetapi juga sebagai bahasa pengantar di pusat pendidikan dan keagamaan (khususnya Buddha), serta sebagai bahasa perdagangan di salah satu pusat maritim terpenting di Asia Tenggara.

Penggunaan Bahasa Melayu Kuno secara luas dibuktikan oleh berbagai prasasti yang ditinggalkan oleh Kerajaan Sriwijaya, seperti Prasasti Kedukan Bukit (683 M), Prasasti Talang Tuo (684 M), Prasasti Kota Kapur (686 M), dan Prasasti Karang Berahi (686 M). Prasasti-prasasti ini sebagian besar ditulis menggunakan Bahasa Melayu Kuno dengan aksara Pallawa. Keberadaan prasasti-prasasti ini menegaskan bahwa Bahasa Melayu telah mapan dan berkembang di Sumatera sejak abad ke-7 Masehi.

Dominasi Bahasa Melayu Kuno pada masa Sriwijaya memiliki dampak jangka panjang terhadap lanskap linguistik Sumatera. Peran sentral Sriwijaya dalam menyebarkan Bahasa Melayu Kuno sebagai lingua franca adalah penyebab utama homogenitas leksikal dan kekerabatan yang sangat erat antara bahasa-bahasa Malayic di Sumatera bagian tengah dan selatan. Hal ini secara langsung menjelaskan mengapa persentase kognat antara Bahasa Melayu dan bahasa-bahasa serumpun lainnya seperti Minangkabau dan Bengkulu sangat tinggi. Bahasa Melayu Kuno menjadi fondasi bagi perkembangan bahasa-bahasa Melayu modern dan, pada akhirnya, Bahasa Indonesia. Ini adalah contoh klasik bagaimana kekuatan politik dan ekonomi dapat membentuk evolusi linguistik regional, menciptakan kontinum bahasa yang luas di wilayah pengaruhnya.

Pengaruh Bahasa Asing

Selain pengaruh internal Austronesia, bahasa-bahasa di Sumatera juga telah menyerap pengaruh dari bahasa asing melalui kontak budaya, agama, dan perdagangan. Kehadiran kata serapan dari Sanskerta, Arab, dan Tamil dalam bahasa-bahasa Sumatera adalah cerminan langsung dari gelombang pengaruh budaya dan agama yang berbeda yang melanda pulau tersebut sepanjang sejarah.

Bahasa Aceh, misalnya, menunjukkan pengaruh yang signifikan dari bahasa Arab, Sanskerta, dan Tamil. Demikian pula, Bahasa Minangkabau memiliki pengaruh dari bahasa Arab dan Sanskerta. Beberapa kata pinjaman dari Sanskerta seperti juru dan tatkala juga ditemukan dalam prasasti Melayu Kuno. Pengaruh Sanskerta mencerminkan periode Hindu-Buddha dan hubungan dengan India. Pengaruh Tamil menunjukkan hubungan perdagangan maritim yang intensif dengan Asia Selatan. Sementara itu, pengaruh Arab, terutama dalam Bahasa Aceh dan Minangkabau, jelas terkait dengan penyebaran Islam yang dimulai pada abad ke-16. Ini menunjukkan bahwa bahasa-bahasa di Sumatera tidak berkembang dalam isolasi, melainkan dalam jaringan interaksi regional dan global yang kompleks, memperkaya leksikon dan kadang-kadang bahkan struktur gramatikal mereka, menjadikannya entitas dinamis yang terus beradaptasi.

Dinamika Kontak Bahasa dan Interferensi

Di lingkungan multilingual seperti Sumatera, fenomena kontak bahasa adalah hal yang umum dan terus-menerus terjadi. Ini mencakup interferensi (pengaruh satu bahasa pada bahasa lain), campur kode (penggunaan dua bahasa atau lebih secara bergantian dalam satu percakapan), dan alih kode (pergeseran dari satu bahasa ke bahasa lain dalam konteks yang berbeda).

Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa-bahasa daerah tidak statis, melainkan terus berevolusi dan saling memengaruhi dalam interaksi sehari-hari. Sebagai contoh, penutur Bahasa Mandailing akan menggunakan Bahasa Melayu bila bertemu dengan penutur yang tidak mengerti dialek lokal mereka. Hal ini menunjukkan adanya strategi komunikasi adaptif di antara penutur bahasa daerah yang berbeda, yang pada gilirannya dapat menyebabkan interferensi linguistik. Kontak bahasa yang terus-menerus ini dapat menghasilkan inovasi linguistik dan pergeseran bahasa, membentuk ciri-ciri baru atau memperkuat kesamaan yang sudah ada.

7. Sistem Penulisan Tradisional (Aksara)

1. Aksara Kaganga dan Kelompok Surat Ulu

Aksara Kaganga adalah nama kolektif untuk sekelompok aksara yang berkerabat di Sumatera bagian selatan, termasuk aksara Rejang, Lampung, dan Rencong. Istilah ini diciptakan oleh Mervyn A. Jaspan, merujuk pada tiga aksara pertama yang mirip dengan urutan aksara di India. Istilah asli yang digunakan oleh masyarakat di Sumatera bagian selatan untuk aksara-aksara ini adalah Surat Ulu.

Aksara Lampung, sebagai bagian dari Kaganga, disebut demikian karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan. Aksara ini terdiri dari 20 huruf induk (kelabi) dan 12 anak huruf, serta anak huruf ganda, gugus konsonan, angka, dan tanda baca. Di Sumatera Selatan, Aksara Ulu digunakan di daerah pedalaman hulu sungai (seperti Lahat, Pagar Alam, Lubuk Linggau, Muaraenim) dan memiliki beberapa varian lokal, termasuk varian Besemah/Pasemah, Lubuk Linggau/Musi Rawas, Rambang, Musi/Musi Banyuasin, dan OKU Timur/Ogan (yang mirip dengan aksara Lampung).

Keberadaan aksara Kaganga/Surat Ulu yang berkerabat di Sumatera bagian selatan menunjukkan adanya tradisi literasi kuno yang luas dan terhubung di wilayah tersebut. Asal-usul nama “Kaganga” yang merujuk pada urutan aksara India secara langsung menunjukkan akar dari aksara Brahmi/Pallawa. Sistem penulisan ini kemungkinan besar berasal dari pengaruh India dan Kerajaan Sriwijaya, yang menggunakan aksara Pallawa, membentuk identitas budaya tulis yang berbeda dari wilayah utara yang lebih dipengaruhi Arab. Varian-varian lokal dalam Aksara Ulu menunjukkan adaptasi dan evolusi aksara ini sesuai dengan dialek dan kebutuhan budaya masing-masing daerah, mirip dengan bagaimana bahasa lisan berdialek.

2. Aksara Batak

Aksara Batak, atau Surat Batak, adalah sistem penulisan yang digunakan untuk menulis bahasa Batak di Sumatera Utara. Aksara ini terdiri dari 19 huruf dasar (ina ni surat) yang merepresentasikan suku kata dengan vokal inheren /a/, serta 5 tanda diakritik (anak ni surat) yang berfungsi untuk mengubah vokal inheren atau menambah bunyi akhir. Aksara Batak memiliki beberapa varian utama yang sesuai dengan rumpun bahasa Batak, yaitu Karo, Toba, Pakpak-Dairi, Simalungun, dan Angkola-Mandailing.

Secara historis, Surat Batak telah digunakan setidaknya sejak abad ke-18 untuk penulisan naskah pustaha (buku dari kulit kayu yang dilipat seperti akordeon, berisi penanggalan, ilmu nujum), surat-menyurat, dan ratapan. Teks tradisional Batak umumnya ditulis tanpa spasi antarkata dan kadang menggunakan tanda baca dekoratif bernama bindu. Penggunaannya dalam pustaha menyoroti fungsi pentingnya dalam transmisi pengetahuan tradisional dan keagamaan masyarakat Batak.

3. Aksara Minangkabau (Jawi/Arab-Melayu)

Di wilayah Minangkabau dan Aceh, aksara yang digunakan sejak lama adalah huruf Jawi, yang juga dikenal sebagai Aksara Arab-Melayu. Aksara ini mengandung unsur-unsur dari aksara Arab yang berkembang seiring dengan penyebaran agama Islam pada abad ke-16.

Adopsi Aksara Jawi di Minangkabau dan Aceh menunjukkan pengaruh kuat Islam dan literasi Arab di wilayah tersebut, yang membedakannya dari wilayah lain di Sumatera yang mempertahankan aksara Indic. Kontras ini merupakan bukti divergensi budaya dan agama yang tercermin dalam sistem penulisan. Wilayah Aceh dan Minangkabau dikenal sebagai pusat awal penyebaran Islam di Nusantara, dan adopsi aksara Arab-Melayu adalah konsekuensi logis dari masuknya agama dan budaya baru yang membawa serta sistem literasi mereka.

Hubungan Kekerabatan Aksara dan Asal-usulnya

Aksara-aksara tradisional di Sumatera, seperti Aksara Lampung, Aksara Batak, dan Aksara Rejang (Kaganga/Surat Ulu), memiliki silsilah yang sama dari aksara Brahmi, Pallawa, dan Kawi yang berasal dari India. Aksara Surat Ulu diperkirakan berkembang dari aksara Pallawa dan Kawi yang digunakan oleh Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan.

Aksara Batak berkerabat dengan kelompok aksara Kaganga/Surat Ulu. Sebagai contoh, semua huruf induk aksara Lampung dan aksara Batak Toba berakhiran bunyi /a/, dan sebagian besar bunyi aksara Batak Toba sama persis dengan bunyi Aksara Lampung, kecuali bunyi /ka/ pada aksara Lampung yang tidak terdapat di Batak Toba. Kesamaan asal-usul aksara dari Brahmi/Pallawa/Kawi menunjukkan adanya “lapisan” peradaban tulis yang mendalam dan terhubung di sebagian besar Sumatera, yang mendahului pengaruh Islam dan Latin. Ini adalah bukti konkret dari warisan budaya India yang tersebar luas di pulau tersebut, membentuk fondasi literasi yang beragam namun memiliki akar yang sama.

Tabel 8: Perbandingan Ciri Aksara Tradisional di Sumatera

| Aksara | Asal-usul | Wilayah Penggunaan | Ciri Khas | Kekerabatan |

| Kaganga/Surat Ulu (Rejang, Lampung, Rencong) | Brahmi/Pallawa/Kawi (India), dari Sriwijaya | Sumatera bagian selatan (Rejang Lebong, Lampung, Kerinci, Sumatera Selatan pedalaman) | Disebut “Kaganga” karena urutan awal mirip India. Memiliki varian regional (Besemah, Musi, Ogan). Ditulis kiri ke kanan. | Berkerabat dengan Aksara Batak. |

| Batak (Surat Batak) | Brahmi (India), Proto-Sinaitik | Sumatera Utara (Karo, Toba, Pakpak-Dairi, Simalungun, Angkola-Mandailing) | 19 huruf dasar dengan vokal inheren /a/, 5 diakritik. Digunakan untuk pustaha. Ditulis tanpa spasi, menggunakan bindu. | Berkerabat dengan Aksara Kaganga/Surat Ulu. |

| Minangkabau (Jawi/Arab-Melayu) | Aksara Arab (abad ke-16) | Sumatera Barat, Aceh, Riau (sebagian) | Mengandung unsur aksara Arab. Berkembang seiring penyebaran Islam. | Berbeda dari aksara Indic di Sumatera, menunjukkan pengaruh budaya yang berbeda. |

8. Kesimpulan

Lanskap linguistik Pulau Sumatera adalah cerminan kompleks dari sejarah panjang migrasi, interaksi budaya, dan evolusi bahasa. Keragaman bahasa daerah yang melimpah, seperti Aceh, Batak, Minangkabau, Melayu, dan Lampung, menunjukkan kekayaan warisan budaya yang luar biasa. Sebaran geografis bahasa-bahasa ini seringkali melampaui batas administratif provinsi modern, mengindikasikan pola migrasi historis dan interaksi antar kelompok etnis yang mendalam.

Secara linguistik, mayoritas bahasa di Sumatera termasuk dalam rumpun Austronesia, khususnya cabang Melayu-Polinesia Barat. Meskipun teori “Out of Taiwan Hypothesis” dominan, bukti prasasti Melayu Kuno dari Kerajaan Sriwijaya yang berasal dari abad ke-7 Masehi menunjukkan peran penting Sumatera sebagai pusat perkembangan awal Bahasa Melayu, bahkan mungkin sebagai salah satu titik diversifikasi penting dalam sejarah linguistik Austronesia.

Karakteristik fonologis bahasa-bahasa Sumatera menunjukkan kesamaan inti dalam sistem vokal dasar yang diwarisi dari Proto-Austronesia. Namun, variasi alofonik dan inventaris diftong yang berbeda, serta realisasi konsonan yang unik di setiap bahasa (misalnya, glotal stop di Minangkabau atau uvular ‘r’ di Melayu Jambi), mencerminkan evolusi fonologis independen. Proses perubahan bunyi yang sistematis dari Proto-Austronesia, seperti metatesis, sinkop, dan epentesis, adalah bukti kuat kekerabatan genetik yang dapat direkonstruksi.

Dalam morfologi, afiksasi yang produktif (prefiks, sufiks, infiks) dan pola morfofonemik yang serupa di berbagai bahasa menunjukkan warisan struktural yang sama, meskipun dengan realisasi lokal yang beragam. Reduplikasi dan komposisi juga menjadi strategi pembentukan kata yang universal. Sementara data sintaksis komparatif masih terbatas, pola kalimat dasar SVO yang terlihat pada Melayu Kuno mengindikasikan kerangka gramatikal yang mungkin serupa di bahasa-bahasa serumpun.

Kekerabatan leksikal diukur secara kuantitatif melalui leksikostatistik, yang menunjukkan persentase kognat sangat tinggi (di atas 86%) antara Bengkulu, Kerinci, Minangkabau, dan Melayu. Angka ini secara linguistik mengklasifikasikan mereka sebagai dialek dari satu bahasa yang lebih besar, menyoroti kontinum linguistik yang kuat di Sumatera bagian tengah dan selatan, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dominasi Bahasa Melayu Kuno pada masa Kerajaan Sriwijaya sebagai bahasa resmi, pendidikan, dan perdagangan.

Selain itu, bahasa-bahasa di Sumatera juga diperkaya oleh pengaruh eksternal dari Sanskerta, Arab, dan Tamil, yang merefleksikan gelombang pengaruh budaya dan agama sepanjang sejarah. Dinamika kontak bahasa, seperti interferensi, campur kode, dan alih kode, menunjukkan bahwa bahasa-bahasa ini adalah entitas hidup yang terus berevolusi dan saling memengaruhi dalam interaksi sehari-hari.

Sistem penulisan tradisional di Sumatera juga mencerminkan keragaman dan kekerabatan historis. Aksara Kaganga atau Surat Ulu di selatan, Aksara Batak di utara, dan Aksara Jawi/Arab-Melayu di Aceh dan Minangkabau menunjukkan jalur perkembangan yang berbeda. Namun, banyak dari aksara ini memiliki asal-usul yang sama dari aksara Brahmi/Pallawa/Kawi dari India, menunjukkan adanya lapisan peradaban tulis yang mendalam dan terhubung yang mendahului pengaruh Islam dan Latin.

Secara keseluruhan, bahasa-bahasa daerah di Pulau Sumatera adalah entitas yang dinamis, dibentuk oleh interaksi kompleks antara warisan genetik, kontak historis, dan adaptasi budaya. Memahami karakteristik dan persamaan ini tidak hanya memperkaya pengetahuan linguistik, tetapi juga krusial untuk upaya pelestarian budaya dan penguatan identitas lokal di tengah arus globalisasi. Penelitian lebih lanjut, terutama dalam sintaksis komparatif dan rekonstruksi proto-bahasa yang lebih detail, akan semakin memperdalam pemahaman kita tentang kekayaan linguistik yang tak ternilai ini.

Daftar Pustaka :

- Daftar bahasa di Sumatra | S1 | Terakreditasi | Universitas STEKOM Semarang, diakses Agustus 9, 2025, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar_bahasa_di_Sumatra

- Nama Bahasa Daerah di Provinsi Sumatra (26 Bahasa) – Bahasawan.id, diakses Agustus 9, 2025, https://bahasawan.id/t/nama-bahasa-daerah-di-provinsi-sumatra-26-bahasa/435

- Bhinneka Bahasa Sumatera: Ragam Pesona Bahasa Daerah di Pulau Andalas, diakses Agustus 9, 2025, https://www.batiqa.com/id/read-article/Bhinneka-Bahasa-Sumatera-Ragam-Pesona-Bahasa-Daerah-di-Pulau-Andalas

- Rumpun Bahasa Austronesia: Asal-Usul dan Cabang-cabangnya | kumparan.com, diakses Agustus 9, 2025, https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/rumpun-bahasa-austronesia-asal-usul-dan-cabang-cabangnya-22np7TiknIo

- Out of Taiwan model – History Learning, diakses Agustus 9, 2025, https://historylearning.com/history-of-the-philippines/pre-history/population-theories/out-of-taiwan-model/

- Minangkabau Isolek Sikucur | Diglosia, diakses Agustus 9, 2025, https://diglosiaunmul.com/index.php/diglosia/article/download/280/151/

- Morfologi dan Sintaksis Bahasa Minangkabau, diakses Agustus 9, 2025, https://repositori.kemdikbud.go.id/3189/1/morfologi%20dan%20sintaksis%20bahasa%20minangkabau.pdf

- ANALISIS FONOLOGI BAHASA MINANGKABAU DI KANAGARIAN SIMARASOK KECAMATAN BASO Skripsi Ini Disusun untuk Memperoleh Gelar Sarjana H – Repository Universitas Andalas, diakses Agustus 9, 2025, http://repository.unand.ac.id/19847/1/ANALISIS%20FONOLOGI%20BAHASA%20MINANGKABAU%20DI%20KANAGARIAN%20SIMARASOK%20KECAMATAN%20BASO.pdf

- morfologi dan sintaksis bahasa melayu riau – Repositori, diakses Agustus 9, 2025, https://repositori.kemdikbud.go.id/3188/1/morfologi%20dan%20sintaksis%20bahasa%20melayu%20riau%20%20%20%20%20%20%20105h.pdf

- BAB 1 PENDAHULUAN – eSkripsi Universitas Andalas, diakses Agustus 9, 2025, http://scholar.unand.ac.id/44284/3/BAB%201.pdf

- fonologi dan morfologi – bahasa lematang – Repositori, diakses Agustus 9, 2025, https://repositori.kemendikdasmen.go.id/1809/1/Fonologi%20%26%20Morfologi%20Bahasa%20Lematang%20%281996%29.pdf

- KESAMAAN BUNYI BAHASA TULIS AKSARA LAMPUNG DAN AKSARA BATAK TOBA SUMATERA UTARA – Bahtera Indonesia, diakses Agustus 9, 2025, https://bahteraindonesia.unwir.ac.id/index.php/BI/article/download/429/256/2997

- Perubahan Bunyi Bahasa Proto Austronesia Ke Bahasa Minangkabau – RUMAH JURNAL CENDEKIA GAGAYUNAN INDONESIA, diakses Agustus 9, 2025, https://journal.yayasancgi.com/index.php/jipmg/article/download/120/245/719

- Perubahan Bunyi Bahasa Proto Austronesia ke dalam Bahasa Palembang Dialek Melayu Palembang: Kajian Linguistik Historis Komparatif – Jurnal Pendidikan Tambusai, diakses Agustus 9, 2025, https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/14922/11377/27624

- interferensi gramatikal bahasa batak toba pada karangan, diakses Agustus 9, 2025, https://jurnal.unusu.ac.id/index.php/rekognisi/article/download/69/34

- DAFTAR MORFEM DALAM SISTEM MORFOLOGI GENERATIF BAHASA BATAK TOBA Oleh – OSF, diakses Agustus 9, 2025, https://osf.io/ekt5d/download/

- Interferensi Bahasa Mandailing Terhadap Bahasa Indonesia Pada Masyarakat Eka jaya Kota Jambi Penutur Bahasa Batak Mandailing Ol – Repository Unja, diakses Agustus 9, 2025, https://repository.unja.ac.id/2134/1/ARTIKEL%20JOKO.pdf

- PROSES MORFOLOGIS DALAM BAHASA MINANG DIALEK SIMPANG EMPAT DI PASAMAN BARAT – Hasta Wiyata, diakses Agustus 9, 2025, https://hastawiyata.ub.ac.id/index.php/hastawiyata/article/download/115/107

- KAMUS BAHASA INDONESIA—BAHASA MINANGKABAU I (1) – Repositori, diakses Agustus 9, 2025, http://repositori.kemendikdasmen.go.id/2881/1/kamus%20bahasa%20indonesia-bahasa%20minangkabau%20I%20%20%281%29%20%20-%20%20%20393ha.pdf

- JEJAK BAHASA PROTO-AUSTRONESIA PADA PRASASTI GUNUNG TUA (LOKANĀTHA), diakses Agustus 9, 2025, https://ejournal.brin.go.id/nw/article/view/5649

- Pelajaran 14 – Aksara Batak, diakses Agustus 9, 2025, https://aksara-batak.com/lessons/lesson-2/

- Contact of Dialect Clusters: The Malay Peninsula and Sumatera, diakses Agustus 9, 2025, https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=60230

- 25 Kosakata Bahasa Melayu di Sumatera Utara, Cek di Sini Yuk! – detikcom, diakses Agustus 9, 2025, https://www.detik.com/sumut/berita/d-7406250/25-kosakata-bahasa-melayu-di-sumatera-utara-cek-di-sini-yuk

- KAMUS BAHASA INDONESIA-BAHASA MINANGKABAU II 1994 – Repositori, diakses Agustus 9, 2025, https://repositori.kemdikbud.go.id/2882/1/Kamus%20Bahasa%20Indonesia-Bahasa%20Minangkabau%20II%201994%20%20%20%20%20-%20%20%20471a.pdf

- Variasi Sapaan Masyarakat Multikultural di Rokan Hilir Riau: Kajian Sosiodialektologi (Varieties of Greetings in, diakses Agustus 9, 2025, https://journals2.ums.ac.id/kls/article/download/5512/1631/22661

- Bahasa Sibolga Mirip Bahasa Minangkabau – Suprizal Tanjung’s Surau – WordPress.com, diakses Agustus 9, 2025, https://suprizaltanjung.wordpress.com/2020/04/28/bahasa-sibolga-mirip-bahasa-minangkabau/

- The Kingdom of Sriwijaya in History Textbooks in High School, diakses Agustus 9, 2025, https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet/article/download/4408/2702/

- Fungsi Bahasa Melayu pada Zaman Kerajaan Sriwijaya yang Perlu …, diakses Agustus 9, 2025, https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/fungsi-bahasa-melayu-pada-zaman-kerajaan-sriwijaya-yang-perlu-diketahui-21osmOZy5T9

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR TAHUN 2013 TENTANG AKSARA KA GA NGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBONG, Men – BPK Perwakilan Provinsi BENGKULU, diakses Agustus 9, 2025, https://bengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/08/PERDA-Kab.-Lebong-Nomor-4-Tahun-2013-tentang-Aksara-Ka-Ga-Nga.pdf

- Surat Ulu – Perpustakaan Digital Budaya Indonesia, diakses Agustus 9, 2025, https://budaya-indonesia.org/Surat-Ulu-1

- Sejarah – Aplikasi AKAS: Pelestarian Aksara Ulu Sumatera Selatan, diakses Agustus 9, 2025, https://aksaraulusumsel.id/sejarah

- Belajar Memahami Anak Huruf Aksara Lampung | kumparan.com, diakses Agustus 9, 2025, https://kumparan.com/berita-update/belajar-memahami-anak-huruf-aksara-lampung-1wxzgn3L1dH

- Aksara Ulu, Warisan Literasi Kuno Sumatera Selatan Halaman 1 – Kompasiana.com, diakses Agustus 9, 2025, https://www.kompasiana.com/molzania1507/674e9cc2c925c43a790073e4/aksara-ulu-warisan-literasi-kuno-sumatra-selatan

- Provinsi sumatra utara – Peta Bahasa, diakses Agustus 9, 2025, https://petabahasa.kemdikbud.go.id/provinsi.php?idp=sumatra%20utara