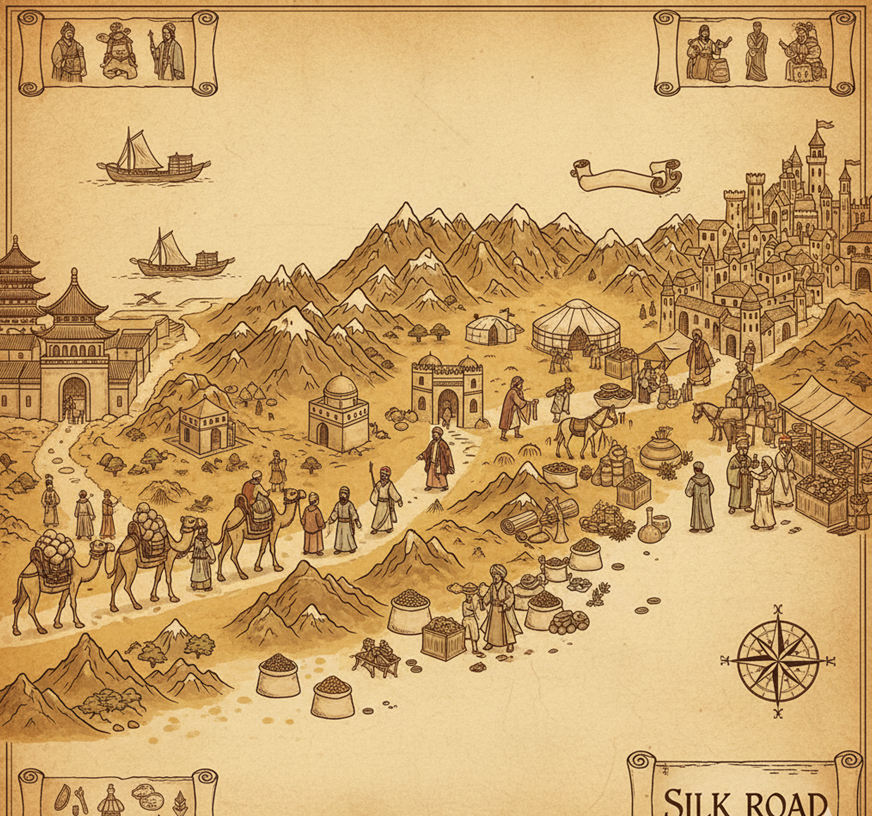

Jalur Sutra, yang dikenal secara tradisional sebagai jalur perdagangan yang menghubungkan Timur dan Barat, harus dipahami secara fundamental sebagai sebuah jaringan intelektual globalisasi pertama di Dunia Lama. Jaringan arteri ini, yang melampaui pertukaran komoditas mewah, berfungsi sebagai wahana pertukaran ide, agama, seni, dan inovasi ilmiah selama berabad-abad.

Geografi, Periodisasi, dan Evolusi Rute

Jalur Sutra dibagi menjadi dua komponen utama: rute darat dan rute maritim, yang keduanya berevolusi seiring perubahan geopolitik dan teknologi.

Secara historis, Rute Darat Klasik dimulai dari Tiongkok, khususnya dari kota Xi’an atau Luoyang. Rute ini melintasi Provinsi Gansu dan Xinjiang, berlanjut ke Asia Tengah dan Asia Barat, dan akhirnya terhubung dengan negara-negara Mediterania di Eropa. Selain itu, terdapat Jalur Sutra Selatan, yang dikenal sebagai Jalan Sichuan-India, yang didirikan sekitar abad ke-4 SM. Rute ini menghubungkan wilayah Sichuan dengan anak benua India, melalui kota-kota seperti Chengdu dan Kunming, hingga ke Myanmar. Jalur darat mencapai puncak kemakmuran dan stabilitasnya selama masa Pax Mongolica, di bawah Kekaisaran Mongol Dinasti Yuan, yang memulihkan jaringan transportasi Eurasia.

Namun, Jalur Sutra darat mengalami kemunduran signifikan akibat konvergensi perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. Jatuhnya Dinasti Tang pada awal abad ke-10 memicu kekacauan, sementara keruntuhan Kekaisaran Mongol menyebabkan peningkatan perampokan dan ketidakamanan, membuat perjalanan darat berbahaya dan tidak berkelanjutan. Faktor krusial lainnya adalah kebangkitan Jalur Sutra Maritim. Rute laut, yang aktif sejak abad ke-15, menawarkan cara yang lebih aman, cepat, dan lebih menguntungkan untuk mengangkut barang dalam jumlah besar, berkat inovasi seperti pola angin musim yang terpola dan kapal yang lebih besar.

Jalur Maritim dan Peran Nusantara: Rute laut berlayar dari pelabuhan di Tiongkok selatan, melalui Laut China Selatan, memasuki Selat Malaka, menyeberangi Samudra Hindia, dan mencapai Teluk Persia hingga pelabuhan Romawi. Nusantara, dengan kerajaan maritim seperti Sriwijaya di Sumatra, memegang peran vital sebagai pusat transit dan distribusi. Nusantara tidak hanya mengekspor rempah-rempah yang menjadi primadona di Eropa (karena kualitas dan harga yang lebih baik daripada Malabar, India), tetapi juga mengimpor barang mewah seperti porselen dari Tiongkok dan permata dari India.

Memetakan Simpul Pengetahuan Dunia Lama: Pusat Transmisi

Keberhasilan Jalur Ide bergantung pada pembentukan pusat-pusat peradaban strategis yang berfungsi sebagai unit pemrosesan pengetahuan. Di tempat-tempat ini, ide-ide asing tidak hanya diterima, tetapi juga diinterpretasikan, diterjemahkan, dan diinstitusionalisasi secara massal.

- Bayt al-Hikmah (House of Wisdom), Baghdad: Didirikan pada masa Khalifah Harun al-Rashid (786-809), Bayt al-Hikmah adalah pusat penelitian, pendidikan, dan repositori buku terbesar pada pertengahan abad kesembilan. Lembaga ini menarik para ulama dan sarjana dari seluruh dunia Islam, menjadi pusat studi utama dalam matematika, astronomi, dan kedokteran. Bayt al-Hikmah secara khusus dikenal sebagai mesin terjemahan yang kolosal, menyerap dan mentransformasikan teks-teks signifikan dari peradaban Yunani dan India, menjadikannya fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam.

- Nalanda dan Sriwijaya: Nalanda, di India, adalah pusat pendidikan Buddhis yang sangat besar. Jaringan Jalur Ide menghubungkan pusat ini dengan Nusantara. Berdasarkan Prasasti Nalanda abad ke-9 M, diketahui adanya kerja sama pendidikan antara Kerajaan Sriwijaya dan Nalanda, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan penyebaran agama Buddha di Asia. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa pertukaran intelektual mencakup diplomasi pendidikan dan institusionalisasi agama.

- Samarkand: Kota di Asia Tengah ini merupakan pusat perdagangan internasional terpenting yang menghubungkan rute antara Baghdad dan Tiongkok. Setelah ditaklukkan oleh bangsa Arab dan Muslim pada abad ke-8, Samarkand tumbuh makmur. Secara intelektual, Samarkand menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan, menjadi tempat kelahiran banyak ilmuwan Muslim, dan yang paling penting, menjadi lokasi pendirian pabrik kertas setelah tawanan perang Tiongkok mengajarkan teknik pembuatannya pada abad ke-8. Keberadaan simpul pengetahuan ini sangat krusial dalam memfasilitasi transformasi literasi dan administrasi global.

Transfer Intelektual Kritis dan Dampak Transformasional

Pertukaran ide di sepanjang Jalur Sutra menghasilkan revolusi teknologi, ilmu eksakta, dan transformasi budaya yang membentuk dasar peradaban modern.

Revolusi Teknologi: Kertas, Bubuk Mesiu, dan Navigasi

Tiga inovasi utama Tiongkok menyebar melalui Jalur Sutra dan secara fundamental mengubah dinamika peradaban di Dunia Lama:

- Teknologi Kertas: Teknik pembuatan kertas menyebar ke Dunia Arab setelah Pertempuran Talas (751 M), di mana tawanan perang Cina mengajarkan metode tersebut, yang berujung pada pendirian pabrik kertas di Samarkand. Teknologi ini kemudian menyebar ke seluruh dunia Islam dan mencapai Eropa pada abad ke-12 (Italia), dan manufaktur kertas pertama didirikan di Jerman pada 1320. Penyebaran kertas sangat penting karena, seiring dengan penemuan mesin cetak, ia membuat buku lebih terjangkau, mempercepat transformasi ilmu pengetahuan, dan mendorong perkembangan perekonomian.

- Bubuk Mesiu dan Kompas: Penemuan bubuk mesiu dan kompas di Tiongkok kuno telah mengubah arah sejarah. Perpindahan bubuk mesiu ke Barat memicu revolusi senjata api dan mengubah dinamika perang. Perpindahan teknologi ini, terutama kompas, memainkan peran yang saling kontradiktif: di satu sisi, ia adalah produk Jalur Ide, tetapi di sisi lain, ia memajukan navigasi maritim, yang pada akhirnya berkontribusi pada kemunduran Jalur Sutra darat.

Transfer Ilmu Eksakta: Fondasi Aljabar dan Algoritma

Dunia Arab, melalui Bayt al-Hikmah, bertindak sebagai hub intelektual yang memproses dan melembagakan pengetahuan dari India dan Yunani, mentransmisikannya ke Eropa.

- Peran Al-Khwarizmi: Matematikawan Muslim, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi (c. 780 – c. 850), yang bekerja di Bayt al-Hikmah, merupakan tokoh sentral. Karyanya memperkenalkan angka Hindu-Arab (India) dan konsep aljabar (dari judul bukunya Kitab al-Jabr) ke dalam matematika Eropa. Warisan intelektualnya begitu mendalam; istilah “Algoritma” berasal dari Latinisasi namanya (Al Khwarizmi). Ini memperlihatkan bagaimana ide-ide mentah dari India diolah dan dilembagakan melalui simpul Arab sebelum menjadi fundamental bagi pemikiran Barat modern.

Transformasi Agama dan Seni: Problematika Semantik

Jalur Sutra juga merupakan saluran utama pertukaran agama, terutama Buddhisme. Namun, proses transfer ideologi yang mendalam ini mengungkapkan tantangan yang berkelanjutan dalam semua pertukaran intelektual: masalah transmisi makna.

- Tantangan Penerjemahan Buddhis: Penyebaran Buddhisme ke Tiongkok (seperti yang dicatat oleh kemegahan Buddha di Tiongkok ) memerlukan upaya penerjemahan teks yang masif. Kumarajiwa, seorang penerjemah teks Buddhis pada abad ke-5 M, mengilustrasikan proses penerjemahan sebagai mengunyah makanan untuk orang lain: makanan kehilangan rasa dan kualitas aslinya. Ini menggarisbawahi bahwa terjemahan teks filosofis yang singkat, simbolis, dan kaya sugesti (seperti teks Tiongkok) rentan kehilangan makna atau semantics.

- Seni Rupa Gandhara: Peradaban di sepanjang Jalur Sutra darat, seperti Kerajaan Kushan, memproduksi seni rupa Buddha yang unik yang merupakan hasil sinkretisme gaya Hellenisme (Yunani) dan India. Pengaruh Hellenisme terlihat jelas dalam detail seni Gandhara, seperti lipatan kain yang teliti dan sikap tubuh yang luwes pada patung Buddha.

Kecenderungan hilangnya semantik dalam transfer ide merupakan pengamatan penting: Jika para ahli di masa kuno sudah bergumul dengan bagaimana bahasa dan simbol mempengaruhi pemahaman filosofis sejati, ini menunjukkan bahwa proses transfer ide, baik kuno maupun modern, selalu rentan terhadap distorsi makna. Hal ini memiliki gema langsung dengan dilema yang dihadapi oleh teknologi kecerdasan buatan kontemporer.

Filsafat Timur dan Keseimbangan Budaya di Nusantara

Nusantara, sebagai poros maritim, menyediakan studi kasus tentang bagaimana ide-ide filosofis Timur (India, Cina, Islam) berintegrasi dengan kearifan lokal, yang terwujud dalam struktur sosial dan arsitektur yang tahan banting.

Konsep Kosmologis Timur sebagai Etika Lingkungan

Filsafat Timur menawarkan kerangka kerja yang fundamental berbeda dari pandangan antroposentris Barat yang sering mendominasi pemikiran modern. Ajaran Timur menekankan hubungan yang harmonis dan non-dualitas antara manusia dan alam.

- Taoisme: Mengajarkan etika natural yang menekankan hidup selaras dengan alam atau menyatu dengan Tao. Ajaran ini menolak menempatkan manusia sebagai pusat dan ukuran segala-galanya , dan sebaliknya, mempromosikan prinsip Wu Wei (non-tindakan yang dipaksakan). Orientasi ini relevan sebagai kritik terhadap kecenderungan materialisme dan sikap pragmatis yang hanya mementingkan keuntungan jangka pendek, yang menjadi penyebab utama krisis lingkungan.

- Buddhisme: Prinsip inti Buddhisme adalah interdependensi atau Paticca Samuppada (sebab-akibat yang saling bergantungan), yang menekankan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan harus bergantung pada makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Prinsip Ahimsa (tanpa kekerasan) mendorong penghormatan terhadap semua bentuk kehidupan dan lingkungan, yang sangat relevan dalam mitigasi perubahan iklim dan eksploitasi ekosistem. Dalam Hindu, ajaran Tri Hita Karana (tiga hubungan harmonis: Tuhan, manusia, alam) juga merefleksikan kebutuhan akan keseimbangan holistik ini.

Jalur Ide Kontemporer: Tantangan Intelektual Era Kecerdasan Buatan (AI)

Jika Jalur Sutra Klasik didorong oleh pertukaran barang fisik, Jalur Ide kontemporer didorong oleh transfer informasi instan melalui Kecerdasan Buatan (AI). Meskipun AI menjanjikan efisiensi yang revolusioner, ia juga menciptakan dilema filosofis yang mendasar, yang menggemakan kembali tantangan semantik dari masa lalu.

Debat Filosofi Pikiran: Batasan Komputasi dan Kesadaran

Filsafat AI membedakan antara mesin yang benar-benar berpikir (Strong AI) dan mesin yang hanya mensimulasikan pemikiran (Weak AI). AI saat ini sebagian besar berada dalam kategori Artificial Narrow Intelligence (ANI), yang terbatas pada tugas spesifik, seperti Siri atau Natural Language Processing. Namun, para peneliti berupaya mencapai Artificial General Intelligence (AGI), yang setara dengan kognisi manusia, dan Artificial Super Intelligence (ASI), yang melampaui kemampuan manusia.

Inti dari perdebatan ini adalah Argumen Ruangan Cina (The Chinese Room Argument), yang dipublikasikan oleh filsuf John Searle pada tahun 1980. Argumen ini menantang pandangan bahwa pikiran dapat dilihat sebagai sistem pemrosesan informasi yang beroperasi pada simbol formal (komputasionalisme). Searle membayangkan dirinya di dalam ruangan, memanipulasi simbol-simbol Cina berdasarkan seperangkat aturan sintaksis (mirip dengan program komputer) tanpa pemahaman semantik (makna) sejati. Kesimpulan Searle adalah bahwa komputer hanya menggunakan aturan sintaksis untuk memanipulasi string simbol tanpa pemahaman makna yang nyata.

Dilema filosofis ini semakin diperdalam oleh The Hard Problem of Consciousness, yang merupakan krisis ontologis AI. Masalah ini mempertanyakan mengapa aktivitas neural disertai dengan pengalaman subjektif, atau qualia—aspek kualitatif dari kognisi, seperti merasakan warna merah. Karena AI beroperasi secara mekanistik, ia dapat meniru perilaku moral, tetapi belum tentu memiliki moral agency atau kesadaran moral yang sesungguhnya.

Krisis Epistemologi Digital: Deepfake dan Bias

Kecepatan transfer ide di era AI, meskipun efisien, menciptakan krisis epistemologi yang mengancam pemahaman kolektif tentang kebenaran.

- Erosi Kebenaran Melalui Deepfake: Teknologi deepfake, yang menggabungkan pembelajaran mendalam (deep learning) dengan informasi palsu (fake), mampu menghasilkan gambar, suara, dan video yang sangat meyakinkan. Deepfake bukan hanya masalah teknis, tetapi juga ancaman serius terhadap keamanan nasional dan stabilitas karena kemampuannya menyebarkan disinformasi yang efektif, mengaburkan batas antara simulasi dan realitas.

- Bias Algoritmik dan Transparansi: Dalam pengambilan keputusan berbasis data, AI dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi. Namun, sistem ini juga rentan terhadap bias algoritmik, yang timbul dari data pelatihan yang tidak representatif atau bias. Hal ini menimbulkan pertanyaan epistemologis yang mendalam: Bisakah mesin yang hanya belajar dari data (rasionalitas epistemik) benar-benar dikatakan “mengetahui” sesuatu, atau apakah ia hanya mereplikasi bias manusia lama pada skala yang lebih besar?

Etika dan Akuntabilitas AI

Pengembangan AI telah memicu perdebatan sengit tentang akuntabilitas dan status hukum mesin.

- Akuntabilitas Manusia: Dalam konteks AI, muncul pertanyaan etis kritis mengenai siapa yang harus bertanggung jawab jika sistem AI melakukan kesalahan. Penerapan AI dalam birokrasi, misalnya, dapat menciptakan ethics sinks (tempat tenggelamnya etika), di mana garis tanggung jawab moral manusia menjadi kabur ketika sistem AI disalahartikan sebagai sekadar alat atau sebagai subjek moral. Para ahli merekomendasikan untuk mempertahankan garis akuntabilitas manusia yang jelas dan memastikan manusia dapat memverifikasi fungsi sistem AI.

- Status Legal (Personhood): Filsuf hukum seperti Immanuel Kant berpendapat bahwa hanya manusia (persons) yang dapat menjadi subjek hukum karena rasionalitasnya, sedangkan benda (things) hanya memiliki nilai instrumental. Ada perdebatan yang sedang berlangsung mengenai apakah AI harus diberikan legal personhood. Namun, pandangan ini ditanggapi dengan skeptisisme karena fokusnya harus pada perlindungan hak-hak sipil manusia yang terpengaruh oleh AI, bukan pada pemberian hak kepada AI yang tidak memiliki kesadaran.

Kesinambungan krisis intelektual terlihat jelas: Baik Jalur Sutra (masalah penerjemahan Kumarajiwa) maupun Jalur Ide AI (Chinese Room, Deepfake) sama-sama berjuang dengan pemisahan antara syntax (bentuk atau data) dan semantics (makna atau kebenaran sejati). AI mempercepat masalah ini secara eksponensial, menunjukkan bahwa kecepatan transfer ide tidak menjamin kedalaman atau kebenaran semantik.

Rekonfigurasi Identitas dan Kreativitas dalam Arus Digital

Jalur Ide AI mengubah tidak hanya bagaimana pengetahuan dipertukarkan, tetapi juga mendefinisikan ulang nilai-nilai intrinsik manusia, terutama dalam pekerjaan, kreativitas, dan waktu luang.

Transhumanisme dan Batas Eksistensi Manusia

Gerakan transhumanisme didasarkan pada filosofi bahwa manusia harus menggunakan teknologi—seperti AI, rekayasa genetika, dan robotika—untuk mengatasi keterbatasan biologis dan berevolusi menjadi kondisi post-human. Tujuannya adalah peningkatan kognitif dan bahkan penggantian spesies manusia.

Kehadiran AI memunculkan dilema eksistensial. AI, yang dirancang untuk efisiensi, telah memasuki hampir semua aspek kehidupan, menimbulkan kekhawatiran bahwa manusia kehilangan peran signifikan karena pekerjaan digantikan oleh mesin pintar. Penting untuk menegaskan AI hanyalah alat pendukung, bukan pengganti keberadaan dan nilai intrinsik manusia.

Krisis Komodifikasi: Hobi di Bawah Tekanan Hustle Culture

Di era digital, konsep waktu luang dan hobi telah dikomodifikasi. Dalam hustle culture, terdapat tekanan kuat untuk mengoptimalkan setiap aktivitas—termasuk hobi—menjadi sumber pendapatan atau side hustle. Secara definisi, hobi adalah kegiatan yang memberikan kesenangan dan kepuasan pribadi, dilakukan di waktu luang tanpa tekanan eksternal atau tujuan tertentu. Namun, dorongan untuk memonetisasi hobi (misalnya, menjadi book influencer atau menjual AI art) menghilangkan kegembiraan intrinsik yang awalnya ditemukan dalam kegiatan tersebut.

- AI Generatif dan Kreativitas: AI Generatif (seperti Midjourney atau DALL-E) telah merevolusi industri kreatif, memungkinkan pembuatan konten otomatis dan efisiensi waktu. Namun, bagi seniman, ini memunculkan tantangan etis terkait orisinalitas, nilai intrinsik seni buatan manusia, dan kerentanan terhadap pelanggaran hak cipta. Kemampuan generatif AI, seperti Sora untuk video beresolusi tinggi, membuka pintu industri kreatif, namun seniman harus menemukan peran mereka dalam mengarahkan teknologi ini agar tetap bermakna.

- Hobi Digital Baru: Teknologi digital telah memfasilitasi munculnya hobi baru. Contohnya termasuk Digital Illustration (yang mudah dikoreksi dan dapat dikerjakan di mana saja ), Virtual Photography (mengambil gambar di lingkungan 3D atau game engines ), dan Prompt Engineering (membuat perintah untuk menghasilkan AI art ). Aksesibilitas alat digital telah menurunkan hambatan masuk, memungkinkan lebih banyak orang, termasuk pemula, untuk terlibat dalam kegiatan kreatif yang canggih.

Mencari Keseimbangan Digital: Relevansi Kearifan Timur

Kecanduan digital (media sosial, game online) telah terbukti menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan mental, termasuk kecemasan, depresi, dan kurang tidur. Konsep Digital Well-Being menekankan pentingnya keseimbangan penggunaan teknologi untuk mendukung kesehatan mental dan emosional.

Kearifan Timur menawarkan kerangka kerja penting untuk melawan budaya instrumental dan komodifikasi ini. Praktik mindfulness dan meditasi, yang berakar pada Zen/Buddhisme, menjadi strategi untuk mereduksi stres dan mengatasi burnout akibat hustle culture. Namun, ada perdebatan kritis bahwa mindfulness telah “dibajak” oleh kapitalisme korporat untuk menstabilkan status quo dan membenarkan kerja keras berlebihan.

Filsafat Timur, yang menolak antroposentrisme dan mengutamakan harmoni (seperti yang diabadikan dalam konsep Boras Pati—cicak yang melambangkan adaptabilitas—pada Rumah Bolon ), menyediakan jalan keluar. Ketika Jalur Ide digital memperluas rasionalitas instrumental (fokus pada efisiensi tujuan), filsafat Timur mengajukan rasionalitas substantif (mempertanyakan tujuan itu sendiri) , mendesak manusia untuk beristirahat dan mencari nilai dalam kegiatan non-produktif sebagai bentuk perlawanan budaya.

Kesimpulan

Analisis Jalur Sutra dan Jalur Ide (AI) mengungkapkan bahwa meskipun mekanisme pertukaran telah berubah dari lambat dan terikat pada artefak fisik menjadi cepat dan tanpa batasan fisik, tantangan filosofis intinya tetap konstan.

Kontinuitas dan Disrupsi Jalur Ide

Pada dasarnya, dorongan peradaban untuk mengoptimalkan transfer (barang atau ide)—atau prinsip efisiensi—adalah konstanta sejarah. Jalur Sutra darat ditinggalkan karena rute maritim menawarkan efisiensi yang lebih tinggi dalam kecepatan dan volume. Demikian pula, AI Generatif didorong oleh obsesi efisiensi dalam mempercepat produksi kreatif. Inilah lingkaran kausal di mana drive untuk efisiensi pada akhirnya mendisrupsi infrastruktur yang ada, baik itu rute karavan kuno maupun pasar tenaga kerja manusia modern.

Masalah mendasar lainnya yang berkelanjutan adalah pemisahan antara Sintaks dan Semantik. Baik penerjemah Buddhis (Kumarajiwa) yang mengkhawatirkan hilangnya makna filosofis , maupun kritik Chinese Room Argument terhadap AI yang hanya memproses simbol tanpa pemahaman sejati , menunjukkan bahwa transfer ide yang efektif membutuhkan makna (semantik), bukan hanya bentuk (sintaks). AI Generatif saat ini beroperasi pada sintaks, yang memunculkan kekhawatiran yang sama tentang kebenaran dan orisinalitas seperti yang terlihat pada krisis deepfake.

Tabel I.2: Kontras Filosofis: Prinsip Timur dan Tantangan Kecerdasan Buatan

| Dimensi Filosofis | Kearifan Timur (Taoisme/Buddhisme) | Rasionalitas Era AI Kontemporer | Implikasi (Dunia Baru) |

| Sifat Eksistensi | Harmoni, Interdependensi (Paticca Samuppada) | Transhumanisme, Antroposentrisme, Instrumentalitas | Krisis Lingkungan dan Erosi Nilai Intrinsik Makhluk Hidup. |

| Sifat Pengetahuan (Epistemologi) | Rasionalitas Substantif, Pemahaman Semantik | Epistemologi Algoritmik, Syntax Tanpa Semantik, Deepfake | Hilangnya Kredibilitas Sumber, Tantangan Kebenaran Fundamental. |

| Moralitas (Agency) | Ahimsa, Keseimbangan, Kewajiban Kolektif | Moral Agency AI, Akuntabilitas yang Terdifusi (Ethics Sink) | Kaburnya Batas Tanggung Jawab Hukum dan Etis Manusia. |

| Nilai Waktu Luang | Hobi sebagai Kepuasan Intrinsik (Non-produktif) | Monetisasi Hobi, Hustle Culture, Burnout | Komodifikasi Total Waktu dan Aktivitas Manusia. |

Rekomendasi Strategis: Membangun Jembatan Filosofis

Untuk menanggapi tantangan Jalur Ide modern, kerangka kerja holistik yang diilhami oleh kearifan lokal dan Timur harus diintegrasikan dengan pengembangan teknologi:

- Menginstitusionalisasi Batasan dan Akuntabilitas: Dominasi AI yang otonom harus diimbangi dengan kerangka etika yang jelas. Institusi perlu menetapkan garis akuntabilitas manusia yang transparan untuk sistem AI dan fokus pada perlindungan kelompok rentan dari bias algoritmik. Prinsip moral harus ditanamkan, bukan dengan mencoba memberikan personhood kepada AI, tetapi dengan memastikan bahwa manusia yang mengendalikan dan menerapkan teknologi tersebut beroperasi dalam kerangka etika yang bertanggung jawab.

- Mendorong Rasionalitas Substantif: Melawan kecenderungan AI untuk mengoptimalkan rasionalitas instrumental (efisiensi demi tujuan), pendidikan dan kebijakan harus mengarusutamakan rasionalitas substantif, yaitu kemampuan untuk mengkritisi dan mendefinisikan tujuan yang lebih tinggi, bukan hanya alatnya.

- Menerapkan Etika Holistik Timur: Konsep keseimbangan lingkungan Timur—seperti Ahimsa dan non-antroposentrisme Taoisme —dapat digunakan untuk mengembangkan etika teknologi yang tidak hanya mementingkan keuntungan manusia, tetapi juga nilai intrinsik ekosistem dan entitas non-manusia lainnya.

- Mendefinisikan Ulang Hobi sebagai Resistensi Kultural: Harus ada pengakuan formal terhadap nilai non-moneter dan non-produktif dari hobi. Mendorong hobi sebagai aktivitas yang dilakukan demi kepuasan intrinsik berfungsi sebagai bentuk resistensi filosofis terhadap komodifikasi total yang didorong oleh hustle culture dan pasar digital. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan mental dan memelihara kapasitas manusiawi yang tidak dapat digantikan oleh AI, yaitu emosi, visi, dan narasi yang bermakna.