Dekonstruksi Uni Soviet: Memahami Ruang Lingkup Keruntuhan

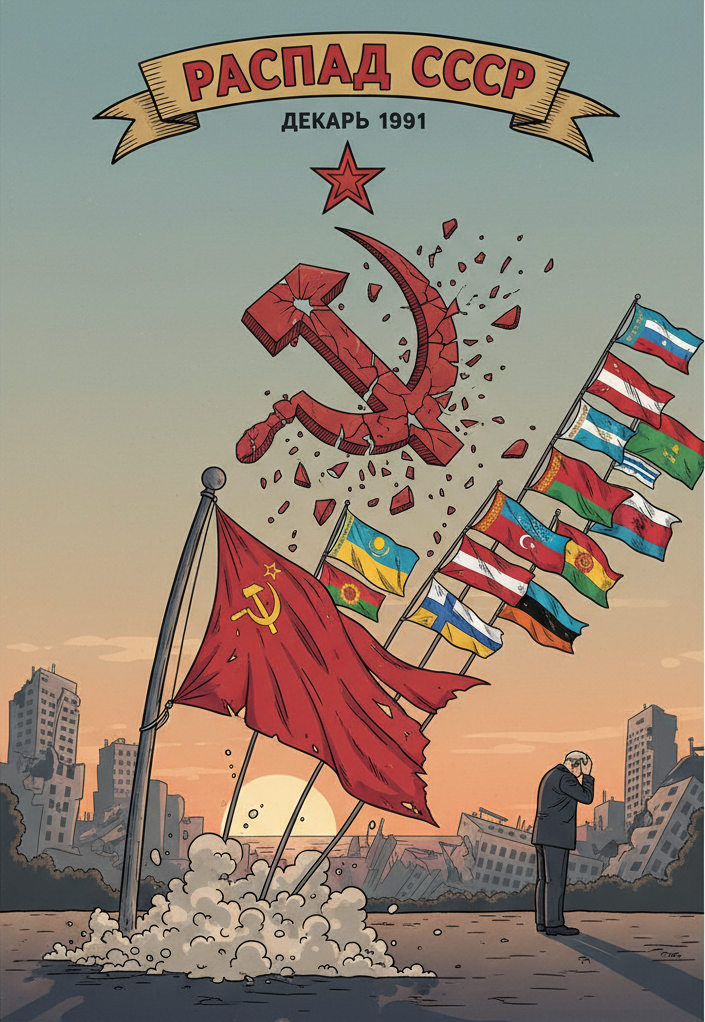

Pembubaran Uni Soviet (Union of Soviet Socialist Republics/USSR) pada tahun 1991 merupakan peristiwa seismik dalam sejarah modern. Entitas ini didirikan sebagai federasi multi-nasional, di mana semua tingkat pengendalian pemerintahan didominasi secara absolut oleh satu partai, yaitu Partai Komunis Uni Soviet (CPSU), yang menganut ideologi Marxis-Leninis. Pembubaran USSR secara de facto menandai berakhirnya Perang Dingin, mengakhiri persaingan bipolar yang telah mendominasi geopolitik global selama hampir setengah abad.

Akar Historis: Kontradiksi Internal dan Era Stagnasi (1964-1985)

Meskipun keruntuhan Uni Soviet terjadi dengan cepat antara tahun 1989 hingga 1991, akarnya terletak pada kelemahan struktural dan kegagalan sistemik yang telah terakumulasi selama puluhan tahun, terutama selama periode Stagnasi di bawah kepemimpinan Leonid Brezhnev.

Rigiditas Totaliter dan Kontrol Birokrasi

Sistem politik Soviet dicirikan oleh sifat totaliter dan birokrasi yang kaku. Kontrol Politbiro dan CPSU yang menyeluruh menghambat inovasi politik dan menekan keragaman budaya. Keragaman etnis dan budaya yang ada di dalam Uni Soviet tidak diberi ruang untuk berekspresi secara mandiri, yang menjadi sumber ketegangan terpendam. Kontrol yang absolut ini memastikan bahwa sistem tidak memiliki mekanisme adaptif untuk merespons perubahan sosial atau ekonomi.

Kegagalan Sistem Ekonomi Terencana (Command Economy)

Dalam bidang ekonomi, industri dan lahan pertanian sepenuhnya dimiliki dan dikelola oleh negara melalui perencanaan terpusat. Sistem command economy ini pada akhirnya mengalami inefisiensi masif dan stagnasi, gagal secara efektif memproduksi dan mendistribusikan barang konsumsi. Kesenjangan yang lebar antara propaganda Soviet mengenai kemakmuran dan realitas kemiskinan serta kelangkaan barang yang dialami warga biasa menjadi pemicu delegitimasi internal jangka panjang.

Kesenjangan Teknologi dan Beban Militer

Kegagalan ekonomi Soviet juga diperburuk oleh ketidakmampuan Moskow untuk mengimbangi kemajuan teknologi Barat, terutama di bidang informasi dan barang konsumsi. Kemajuan zaman dan globalisasi memungkinkan pengaruh dunia internasional masuk melalui radio dan televisi. Hal ini membuka mata warga Soviet mengenai standar hidup di luar rezim totaliter, memicu keinginan untuk hidup lebih sejahtera. Beban pengeluaran militer yang sangat besar dalam persaingan Perang Dingin (perlombaan senjata) semakin menguras sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk memodernisasi infrastruktur dan memenuhi kebutuhan sipil.

Delegitimasi Struktural sebagai Prasyarat Keruntuhan

Analisis menunjukkan bahwa keruntuhan Uni Soviet pada dasarnya merupakan “peristiwa yang menunggu untuk terjadi” (Structurally Inevitable). Struktur Komunisme Soviet didirikan di atas janji keunggulan moral dan kemakmuran, namun rigiditas birokratis dan perencanaan terpusat yang tidak efisien menyebabkan stagnasi ekonomi dan kelangkaan barang yang dirasakan publik selama beberapa dekade. Reformasi yang datang di kemudian hari tidak menciptakan masalah, tetapi justru berfungsi sebagai katalis yang melepaskan tegangan internal dan melegitimasi kritik terhadap kegagalan sistemik yang telah lama ada.

Anatomi Keruntuhan: Era Gorbachev dan Reformasi Katalitik (1985-1990)

Mikhail Gorbachev, yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal CPSU (1985–91) dan kemudian Presiden terakhir Uni Soviet (1990–91), datang dengan tujuan merampingkan dan merevitalisasi sistem komunis. Ironisnya, kebijakan reformasinya justru menjadi katalisator yang mempercepat dan tidak disengaja bagi keruntuhan total negara.

Kebijakan Glasnost (“Keterbukaan”)

Glasnost adalah reformasi politik yang dimaksudkan untuk memperkenalkan transparansi dan kebebasan berekspresi yang terbatas guna memberantas korupsi dan birokrasi yang tidak efisien di dalam Partai Komunis.

Kebijakan ini melepaskan gelombang kritik publik yang masif. Aliran informasi, termasuk pengungkapan tentang kekurangan masyarakat Soviet kontemporer dan sejarah kelam rezim, memiliki dampak kumulatif yang signifikan dalam mendelegitimasi rezim Soviet di mata banyak warga Rusia dan non-Rusia. Keterbukaan ini secara efektif menghancurkan supremasi ideologis CPSU, yang sebelumnya merupakan pilar utama penyangga Uni Soviet.

Kebijakan Perestroika (“Restrukturisasi”)

Perestroika adalah reformasi ekonomi yang dirancang untuk mendesentralisasi ekonomi terencana dan memperkenalkan mekanisme pasar terbatas. Gagasan ini bertujuan untuk merampingkan sistem komunis, tetapi implementasinya dianggap setengah hati dan tidak konsisten.

Akibatnya, Perestroika gagal mencapai tujuan ekonominya. Reformasi ini justru menciptakan kekacauan dan disarray ekonomi, mempercepat perpecahan di antara republik-republik, dan memperburuk ketertinggalan negara. Reformasi yang gagal ini ditolak oleh elemen garis keras Komunis, menciptakan polarisasi internal di Moskow.

Doktrin Sinatra dan Pembubaran Blok Timur

Dalam urusan luar negeri, Gorbachev mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengurangi ketegangan Perang Dingin, bahkan bekerja sama dengan Amerika Serikat. Keputusan kuncinya adalah untuk mengakhiri dominasi Soviet di Eropa Timur.

Keputusan Gorbachev untuk tidak melakukan intervensi militer—atau menahan kuk Soviet—ketika rezim Komunis di Eropa Timur digulingkan selama Revolusi 1989 (seperti runtuhnya Tembok Berlin pada November 1989) adalah momen penting. Pencabutan kendali militer ini menghilangkan raison d’être Pakta Warsawa, aliansi pertahanan Blok Timur, yang secara resmi dibubarkan pada 1 Juli 1991.

Kontradiksi Internal Reformasi Gorbachev

Kepemimpinan Gorbachev menghadapi dilema klasik: ia membutuhkan reformasi radikal untuk menyelamatkan sistem Komunis yang stagnan, tetapi reformasi tersebut hanya dapat dicapai dengan mengorbankan kontrol ideologis dan politik yang menjadi dasar eksistensi Uni Soviet. Ketika Gorbachev mencabut kekuasaan absolut CPSU dan memungkinkan pemilihan kompetitif terbatas (sejak 1989) , ia secara efektif menyerahkan alat utama yang digunakan rezim selama 70 tahun untuk mempertahankan kesatuan. Tindakan ini, ditambah dengan penolakan intervensi di Eropa Timur, secara langsung memberi sinyal kepada republik-republik konstituen bahwa otoritas pusat telah kehilangan kemauan dan kapasitas untuk mempertahankan kekaisaran melalui paksaan, sehingga memicu gerakan separatis.

Gelombang Nasionalisme dan Krisis Legitimasi (1989-1991)

Melemahnya kendali ideologis dan militer dari Moskow memberikan ruang bagi sentimen nasionalis yang terpendam untuk meledak di seluruh 15 republik konstituen Uni Soviet.

Gerakan Kemerdekaan Negara-Negara Baltik

Estonia, Latvia, dan Lituania—yang secara paksa dianeksasi Uni Soviet pada tahun 1940 —memimpin gerakan untuk memulihkan kedaulatan mereka yang hilang.

Revolusi Bernyanyi (Singing Revolution)

Gerakan kemerdekaan Baltik ditandai dengan taktik non-kekerasan yang unik, yang dikenal sebagai Singing Revolution (1987-1991). Gerakan ini memanfaatkan tradisi budaya, khususnya musik paduan suara massal, untuk memicu kebangkitan nasional. Demonstrasi besar-besaran non-kekerasan termasuk pembentukan rantai manusia sepanjang 370 mil pada tahun 1989, yang dikenal sebagai Baltic Way, untuk memprotes 50 tahun Pakta Molotov-Ribbentrop.

Lituania menjadi republik pertama yang mendeklarasikan kemerdekaan penuh pada Maret 1990, diikuti oleh Latvia dan Estonia pada Mei 1990 dan Agustus 1991. Meskipun Moskow berusaha menekan gerakan ini melalui tekanan ekonomi dan pengerahan militer terbatas, upaya tersebut gagal membendung dorongan kemerdekaan.

Polarisasi Politik dan Kebangkitan Boris Yeltsin

Di tengah separatisme di periferi, Gorbachev menghadapi penantang yang semakin populer dan efektif di Republik Rusia sendiri: Boris Yeltsin.

Boris Yeltsin, yang sebelumnya diangkat dan kemudian disingkirkan oleh Gorbachev dari posisi kunci Partai Komunis Moskow pada tahun 1987 , bangkit sebagai tokoh anti-kemapanan yang secara vokal mengkritik keserampangan, korupsi, dan hak istimewa Komunis. Yeltsin memenangkan pemilihan umum pada Juni 1991 untuk menjadi Presiden Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia (RSFSR) yang pertama kali terpilih secara demokratis, memberinya legitimasi populis (57% suara) yang tidak dimiliki Gorbachev.

Empat tahun perjuangan politik antara Yeltsin dan Gorbachev memainkan peran besar dalam pembubaran. Yeltsin memimpin gerakan untuk meningkatkan kedaulatan RSFSR, secara efektif mengalihkan pusat gravitasi politik dari Kremlin (otoritas Uni) ke Gedung Putih (parlemen Rusia).

Peran Kompetisi Politik Domestik

Keruntuhan akhir Uni Soviet bukanlah hasil dari revolusi tunggal, tetapi merupakan konsekuensi dari konflik kekuasaan internal yang intens. Yeltsin tidak hanya menantang kebijakan Gorbachev, tetapi ia juga mulai menantang legitimasi keberadaan Uni Soviet itu sendiri demi kedaulatan Rusia. Yeltsin menggunakan basis kekuasaan Republik Rusia, yang baru diresmikan secara demokratis, untuk secara efektif mengosongkan kekuasaan pusat, membuat jabatan Presiden Uni Soviet di bawah Gorbachev menjadi tidak relevan, bahkan sebelum pembubaran legal negara.

Titik Kritis: Kudeta Agustus 1991 dan Kematian Uni Soviet

Kronologi Kudeta Agustus (19-21 Agustus 1991)

Kudeta Agustus 1991 adalah upaya putus asa oleh kelompok garis keras Komunis (disebut GKChP, Komite Negara untuk Keadaan Darurat) untuk merebut kembali kendali dan menghentikan reformasi yang gagal. Kudeta ini dimulai pada 19 Agustus 1991, ketika Gorbachev ditahan saat berlibur di Krimea, dan tank-tank dikerahkan ke Moskow.

Namun, plotters kudeta mendapat dukungan yang sangat terbatas dari sebagian besar elit politik dan militer yang lebih luas. Penolakan Gorbachev untuk mendukung kudeta (meskipun ia ditahan) menjadi faktor penentu dalam menghilangkan legitimasi GKChP.

Peran Kunci Boris Yeltsin dalam Menggagalkan Kudeta

Boris Yeltsin, Presiden RSFSR yang baru terpilih, memainkan peran heroik yang menentukan dalam menggagalkan kudeta. Ia berpidato dari atas tank di depan Gedung Putih Rusia (parlemen), menggalang perlawanan rakyat terhadap para hardliner. Aksi ini mengkonsolidasikan popularitas dan legitimasinya sebagai pemimpin anti-kemapanan, sekaligus penghancur rezim lama.

Keberhasilan Yeltsin dalam memimpin perlawanan menghancurkan sisa-sisa otoritas pusat Gorbachev secara permanen. Pasca-kudeta yang gagal, Partai Komunis dilarang, dan kontrol sentral atas militer serta KGB praktis berakhir, mempercepat keruntuhan Uni Soviet secara fatal.

Pembubaran Formal melalui Akta Belovezha

Setelah kudeta, kekuasaan sentral di Moskow hancur, dan sebagian besar republik konstituen telah beroperasi secara de facto sebagai negara merdeka. Pembubaran Uni Soviet kemudian diformalkan secara legal melalui serangkaian perjanjian pada Desember 1991.

Perjanjian Belovezha (8 Desember 1991)

Para pemimpin dari tiga republik Slavia pendiri Uni Soviet—Federasi Rusia (Boris Yeltsin), Belarusia (Stanislav Shushkevich), dan Ukraina (Leonid Kravchuk)—bertemu di Viskuly, Belarus, dan menandatangani “Akta Belovezha”.

Poin kunci dari perjanjian tersebut adalah deklarasi bahwa eksistensi USSR telah berakhir dan pembentukan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS) sebagai entitas longgar antar-negara berdaulat. Perjanjian ini juga menjamin penghormatan terhadap kedaulatan negara dan penentuan nasib sendiri. Pada 21 Desember, delapan republik bekas Soviet lainnya menandatangani Protokol Alma-Ata, secara resmi bergabung dengan CIS.

Epilog Akhir

Uni Soviet dibubarkan melalui dua tahap: keruntuhan otoritas politik setelah Kudeta Agustus, dan pembubaran konstitusional/legal pada Desember. Uni Soviet dipecah oleh para pemimpin republik, terutama Yeltsin, yang mengklaim kedaulatan untuk diri mereka sendiri. Dengan tidak adanya negara yang diwakilinya, Mikhail Gorbachev secara resmi mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet pada 25 Desember 1991. Keesokan harinya, 26 Desember 1991, USSR secara formal dibubarkan sebagai subjek hukum internasional.

Kronologi Peristiwa Kunci dan Peran Aktor dalam Disolusi Uni Soviet (1985-1991)

| Tahun | Peristiwa Kunci | Aktor Utama | Dampak Kritis terhadap Uni Soviet |

| 1985 | Gorbachev menjadi Sekjen CPSU, memperkenalkan Glasnost dan Perestroika. | Mikhail Gorbachev | Melepaskan kritik publik terhadap sistem, memulai delegitimasi CPSU. |

| 1989 | Revolusi Eropa Timur, Tembok Berlin Runtuh. | Rakyat Eropa Timur, Gorbachev (non-intervensi) | Pembubaran Blok Timur, melemahkan pengaruh geopolitik Soviet, memicu nasionalisme di Republik Soviet. |

| Mar 1990 | Lituania mendeklarasikan kemerdekaan; Yeltsin terpilih sebagai Ketua Soviet Rusia. | Yeltsin, Pemimpin Baltik | Peningkatan tensi pusat-republik, Yeltsin menjadi penantang otoritas pusat. |

| Agu 1991 | Kudeta Agustus (GKChP) Gagal. | Hardliner Komunis, Boris Yeltsin (penentang kudeta) | Kudeta gagal, melenyapkan otoritas Gorbachev, dan mempercepat pembubaran. |

| Des 1991 | Akta Belovezha ditandatangani; Gorbachev mengundurkan diri. | Yeltsin (Rusia), Kravchuk (Ukraina), Shushkevich (Belarus) | Pembubaran formal Uni Soviet dan pembentukan CIS. |

Warisan Geopolitik dan Konsekuensi Domestik Jangka Pendek

Transformasi Geopolitik Global: Orde Dunia Baru

Pembubaran Uni Soviet memiliki dampak mendalam pada lanskap geopolitik dunia. Peristiwa ini secara definitif mengakhiri Perang Dingin, membuka jalan bagi era unipolar yang didominasi oleh Amerika Serikat.

Sebanyak 15 Republik Sosialis Soviet menjadi negara-negara merdeka yang kini berdiri sendiri. Federasi Rusia muncul sebagai negara penerus utama, mewarisi sebagian besar kekuatan militer, ekonomi, politik, dan senjata nuklir Soviet, serta kursi permanen di Dewan Keamanan PBB. Tiga negara Baltik (Estonia, Latvia, Lituania) adalah yang paling cepat beralih ke Barat, bergabung dengan NATO dan Uni Eropa pada tahun 2004.

Tabel 1: Daftar 15 Republik Konstituen Uni Soviet (SSR) dan Negara Penerusnya

| Nama Negara Penerus | Kategori Geografis | Keterangan Tambahan | Sumber |

| Federasi Rusia | Slavia / Negara Penerus Utama | Pewaris kekuatan terbesar Soviet (militer, politik, ekonomi). | |

| Ukraina | Slavia | Salah satu penandatangan Akta Belovezha. | |

| Belarusia | Slavia | Salah satu penandatangan Akta Belovezha. | |

| Kazakhstan | Asia Tengah | Terbesar di Asia Tengah. | |

| Uzbekistan | Asia Tengah | ||

| Turkmenistan | Asia Tengah | ||

| Tajikistan | Asia Tengah | ||

| Kirgizstan | Asia Tengah | ||

| Armenia | Kaukasus | ||

| Azerbaijan | Kaukasus | ||

| Georgia | Kaukasus | ||

| Moldova | Eropa Timur | Wilayah ini dianeksasi dari Romania pada 1940. | |

| Latvia | Baltik | Memimpin gerakan kemerdekaan non-kekerasan. | |

| Lituania | Baltik | Memimpin gerakan kemerdekaan non-kekerasan. | |

| Estonia | Baltik | Memimpin gerakan kemerdekaan non-kekerasan. |

Dampak Ekonomi di Negara Suksesor (Fokus pada Rusia): Shock Therapy

Untuk mentransisikan ekonomi terencana Komunis yang ambruk menuju mekanisme pasar, pemerintahan Boris Yeltsin mencanangkan reformasi ekonomi radikal yang dikenal sebagai Shock Therapy pada tahun 1992.

Kebijakan kunci Shock Therapy melibatkan liberalisasi semua harga secara tiba-tiba, pengurangan subsidi pemerintah, dan privatisasi perusahaan milik negara, didampingi oleh kebijakan moneter dan fiskal yang ketat. Para pemimpin Rusia, yang didukung oleh penasihat Barat, memandang reformasi ini sebagai keharusan untuk keluar dari masa lalu Soviet.

Konsekuensi Ekonomi yang Menghancurkan

Alih-alih stabilitas, Rusia menghadapi konsekuensi sosial-ekonomi yang parah. Liberalisasi harga menyebabkan hiperinflasi yang meluas, menghancurkan tabungan warga secara instan. Reformasi ini menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang parah dan gejolak sosial, termasuk kehilangan pekerjaan di industri milik negara dan memburuknya kualitas hidup. Kritikus mencatat bahwa reformasi sering diterapkan secara parsial, di mana kontrol harga dicabut dari barang konsumsi tetapi dipertahankan pada komoditas utama (seperti minyak), yang membuka peluang korupsi massal.

Kebangkitan Oligarki dan Kegagalan Privatisasi

Proses privatisasi perusahaan milik negara yang dilakukan secara cepat dan seringkali korup di Rusia menyebabkan penguasaan aset-aset bernilai tinggi oleh segelintir elit yang memiliki koneksi politik.

Kegagalan privatisasi ini menghasilkan munculnya kelompok oligark Rusia, yang memperoleh kekayaan negara secara tidak merata, menciptakan sistem kapitalisme yang berbasis pada konsentrasi kekayaan di tangan kelompok elite yang dekat dengan kekuasaan (oligarchic capitalism). Kondisi ini menyebabkan kritik publik dan mengikis kepercayaan terhadap agenda reformasi neoliberal pemerintah.

Krisis Sosial dan Demografi

Periode transisi pasca-Soviet juga ditandai dengan trauma sosial yang mendalam. Rusia berjuang dengan menyusutnya jumlah kelahiran pada tahun 1990-an. Anjloknya tingkat kesuburan, ditambah dengan lumpuhnya sistem perawatan kesehatan, memperburuk krisis demografi. Angka harapan hidup di Rusia juga menurun tajam pada periode ini, mencerminkan peningkatan kemiskinan dan dislokasi sosial.

Trauma Transisi dan Sentimen Anti-Demokrasi

Shock Therapy yang diterapkan secara parsial dan korup menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang meluas, hiperinflasi, dan munculnya oligarki. Konsekuensi sosial yang parah—peningkatan kemiskinan dan krisis demografi —menciptakan narasi populer bahwa kebebasan politik yang diperoleh dibayar dengan pengorbanan ekonomi yang tidak tertahankan. Ketidakpercayaan publik terhadap demokrasi liberal dan pasar bebas yang diasosiasikan dengan era Yeltsin ini, secara retrospektif, memberikan dukungan yang signifikan bagi munculnya otoritarianisme di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, yang berjanji untuk mengembalikan ketertiban dan stabilitas.

Konsekuensi Sosial dan Ekonomi Jangka Pendek dari Transisi Pasar (Shock Therapy) di Rusia (1992-1993)

| Aspek Transisi | Kebijakan Kunci (Shock Therapy) | Konsekuensi Sosial/Ekonomi Utama | Sumber Referensi Kunci |

| Stabilitas Harga | Liberalisasi harga yang drastis. | Hiperinflasi yang meluas, menghancurkan tabungan publik, menciptakan kekurangan barang konsumsi. | |

| Kepemilikan Aset | Privatisasi cepat BUMN. | Konsentrasi kekayaan di tangan elit (Oligarki), inefisiensi dan korupsi yang masif. | |

| Kesejahteraan Rakyat | Penghapusan subsidi, PHK di industri negara. | Peningkatan drastis kemiskinan dan ketimpangan, krisis demografi, dan gejolak sosial. |

Kesimpulan dan Wawasan Masa Depan

Sintesis Faktor Keruntuhan: Konvergensi Kelemahan Struktural dan Kegagalan Pemimpin

Pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991 disebabkan oleh konvergensi beberapa faktor yang bekerja secara simultan: kelemahan struktural dan ideologis jangka panjang dari sistem Komunis yang gagal beradaptasi secara ekonomi terhadap dunia modern; kebijakan reformasi Gorbachev (Glasnost dan Perestroika) yang berfungsi sebagai katalis yang secara tidak sengaja menghancurkan instrumen kekuasaan CPSU; dan akselerator politik berupa kebangkitan gerakan nasionalis (terutama di Baltik) serta konflik kekuasaan internal yang dimenangkan oleh Boris Yeltsin. Keruntuhan Uni Soviet, yang secara legal diformalkan oleh para pemimpin republik itu sendiri melalui Akta Belovezha, merupakan peristiwa unik dalam sejarah kekaisaran modern karena terjadi dengan tingkat kekerasan antarnegara yang minimal.

Warisan Abadi: Ketegangan Rusia dengan Negara-Negara Bekas Soviet

Meskipun pembubaran terjadi secara relatif damai di pusat, peristiwa 1991 menciptakan garis patahan geopolitik baru. Hubungan antara Federasi Rusia dan 14 negara bekas Soviet lainnya sering kali ditandai oleh ketidakpercayaan dan konflik. Konflik bersenjata yang berkelanjutan, termasuk Perang Rusia–Ukraina yang meletus akibat ketegangan pasca-Soviet mengenai pengaruh dan kedaulatan, merupakan dampak nyata dan berkelanjutan dari perpecahan Uni Soviet pada tahun 1991.

Pelajaran Historis

Keruntuhan Uni Soviet menawarkan pelajaran penting tentang batas-batas kekuasaan totaliter dalam menghadapi tuntutan globalisasi dan kebebasan sipil. Selain itu, trauma transisi ekonomi yang diakibatkan oleh Shock Therapy yang korup dan inefisien, yang menghasilkan oligarki dan ketidaksetaraan sosial yang masif, terus membentuk dinamika politik dan sosial Rusia hingga saat ini. Warisan ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpercayaan terhadap institusi demokratis yang muncul di era Yeltsin menjadi fondasi penting bagi kembalinya model tata kelola yang lebih otoriter di Rusia.