Sejarah masuk dan berkembangnya agama Islam di pulau Jawa merupakan salah satu babak terpenting dalam narasi kebangsaan Indonesia. Proses ini tidak hanya menandai pergantian keyakinan dari tradisi pra-Islam yang kaya—seperti animisme, dinamisme, serta Hindu dan Buddha—ke dalam bingkai ajaran tauhid, tetapi juga membentuk fondasi peradaban, budaya, dan identitas sosial yang unik hingga saat ini. Fenomena ini menjadi signifikan karena Islam di Jawa tidak menyebar melalui penaklukan militer secara masif, melainkan melalui interaksi budaya yang damai, adaptif, dan berkelanjutan.

Tulisan ini bertujuan untuk menyajikan analisis mendalam mengenai proses Islamisasi di Jawa, dengan fokus utama pada peran sentral Walisongo sebagai aktor utama. Lebih dari itu, laporan ini secara khusus akan mengkaji dan membongkar berbagai kontroversi dan perdebatan yang mengelilingi historiografi Islam Jawa, termasuk polemik mengenai asal-usul, validitas sumber sejarah tradisional, serta pandangan kritis dari sejarawan modern. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif, tidak hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana narasi sejarah tersebut dikonstruksi dan diperdebatkan secara akademis. Laporan ini disusun berdasarkan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui studi literatur dari berbagai sumber yang kredibel untuk menjamin objektivitas dan kedalaman analisis.

Proses Dinamis Islamisasi di Jawa: Walisongo sebagai Aktor Sentral

Walisongo: Profil dan Peran Strategis dalam Dakwah

Walisongo, yang secara harfiah berarti “sembilan wali,” adalah figur-figur kunci yang diakui secara luas sebagai pendiri dan penyebar utama agama Islam di pulau Jawa. Mereka adalah individu yang memiliki kharisma dan otoritas spiritual yang luar biasa, digambarkan sebagai wali atau “penjaga” yang sangat takut kepada Allah SWT dan memiliki keistimewaan yang mirip dengan para rasul, meskipun tanpa wahyu atau gelar kenabian. Peran mereka melampaui sekadar mubaligh; mereka juga menjadi pemimpin politik, sosial, dan ekonomi yang berpengaruh, memungkinkan mereka menembus berbagai lapisan masyarakat, dari rakyat jelata hingga para bangsawan dan raja.

Kelompok Walisongo beroperasi secara terstruktur dan sistematis. Mereka memetakan wilayah dakwah dengan pembagian yang strategis, seperti formasi 5:3:1 yang membagi area penyebaran Islam menjadi lima di Jawa Timur, tiga di Jawa Tengah, dan satu di Jawa Barat. Model organisasi yang terencana ini merupakan faktor pendorong utama keberhasilan mereka, karena dakwah dapat dilakukan secara terarah dan tepat sasaran. Mereka memanfaatkan posisi mereka sebagai raja atau tokoh penting untuk membangun fondasi sosial dan politik yang stabil bagi perkembangan Islam, menciptakan kondisi yang kondusif bagi penerimaan ajaran baru.

Metode Dakwah yang Berkelanjutan: Inovasi Inklusif dan Adaptif

Keberhasilan Walisongo dalam mengislamkan Jawa secara masif tidak terlepas dari penggunaan metode dakwah yang cerdas dan multi-aspek. Mereka secara sadar menghindari konflik langsung dan memilih untuk beradaptasi dengan budaya lokal yang sudah mengakar kuat di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan Islam untuk meresap secara damai dan berkelanjutan, bukan melalui pemaksaan atau penolakan total terhadap tradisi lama.

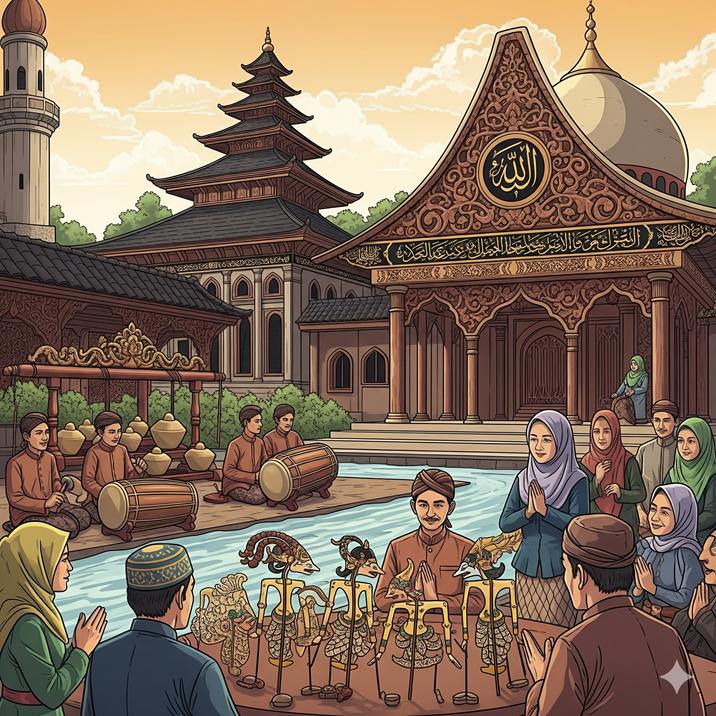

Salah satu pendekatan yang paling menonjol adalah pendekatan kultural (cultural approach), yang secara khusus digunakan oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Mereka memahami bahwa budaya adalah bagian integral dari identitas masyarakat Jawa, dan oleh karena itu, mereka mengislamkan budaya yang sudah ada, alih-alih menghapusnya. Proses ini menghasilkan akulturasi yang memperkaya budaya lokal dengan nilai-nilai Islam. Sunan Kalijaga, misalnya, menggunakan wayang kulit sebagai media dakwah, menyisipkan nilai-nilai Islam seperti tauhid, akhlak, dan kisah para nabi ke dalam cerita-cerita Hindu-Buddha yang populer. Sebagai bayaran pertunjukan wayang, beliau tidak meminta uang, melainkan syahadatain. Demikian pula, Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga memanfaatkan gamelan dan tembang tradisional seperti Tombo Ati dan Lir-ilir untuk menyampaikan pesan-pesan agama secara menyenangkan dan akrab di telinga masyarakat. Tradisi sosial seperti sesaji pun diubah menjadi selametan, di mana tujuan ritualnya beralih dari pemujaan roh menjadi sedekah dan doa, tanpa menghilangkan esensi kebersamaan masyarakat.

Selain pendekatan kultural, Walisongo juga menerapkan metode lain yang saling melengkapi. Pendekatan pendidikan dan kelembagaan dilakukan melalui pendirian pesantren, seperti yang didirikan oleh Sunan Ampel di Surabaya, yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan kaderisasi ulama. Pendekatan politik dijalankan oleh Walisongo yang terlibat langsung dalam pemerintahan, seperti Sunan Kudus di Kesultanan Demak dan Sunan Gunung Jati di Kesultanan Cirebon, yang memungkinkan mereka memiliki pengaruh besar di kalangan bangsawan dan elit. Sementara itu, pendekatan sosial dan ekonomi diterapkan oleh Sunan Muria dan Sunan Drajat, yang memilih berdakwah di desa-desa dan fokus pada perbaikan kesejahteraan masyarakat kecil. Berbagai pendekatan ini menunjukkan sebuah strategi dakwah yang sistematis dan metodologis, dirancang untuk menyentuh setiap lapisan dan aspek kehidupan masyarakat Jawa secara holistik.

Berikut adalah ringkasan metode dakwah Walisongo yang menyoroti strategi multidimensi mereka:

Tabel 1: Metode Dakwah Walisongo dan Contoh Aplikatifnya

| Metode Dakwah | Walisongo Terlibat | Contoh Konkret |

| Kultural | Sunan Kalijaga, Sunan Bonang | Wayang, gamelan, tembang, upacara selametan |

| Pendidikan | Sunan Ampel, Sunan Giri | Pendirian pesantren sebagai pusat pendidikan dan kaderisasi |

| Politik | Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati | Menjadi penasihat/pendiri kesultanan, memengaruhi elit |

| Sosial | Sunan Muria, Sunan Drajat | Berdakwah di pedesaan, memperbaiki kehidupan sosial-ekonomi |

| Ekonomi | Sunan Ampel | Memperkenalkan sistem perdagangan yang jujur |

Manifestasi Akulturasi Budaya: Sinkretisme dalam Seni dan Arsitektur

Proses Islamisasi yang akulturatif di Jawa menghasilkan perpaduan unik antara ajaran Islam dan budaya lokal yang masih terlihat hingga saat ini. Fenomena ini, yang sering disebut sebagai sinkretisme, merupakan ciri khas yang membedakan Islam Jawa dari bentuk Islam yang lebih puritan. Akulturasi ini tidak menghapus nilai-nilai budaya sebelumnya, melainkan memperkayanya, menciptakan keragaman yang khas.

Salah satu contoh paling nyata dari akulturasi ini adalah dalam seni bangunan dan arsitektur, khususnya masjid-masjid kuno. Masjid Agung Demak, yang diyakini dibangun oleh Walisongo dengan Sunan Kalijaga sebagai arsiteknya, adalah representasi klasik arsitektur masjid Jawa tradisional. Berbeda dengan masjid di Timur Tengah yang menggunakan kubah, Masjid Demak memiliki atap bersusun yang mirip dengan struktur keagamaan Hindu-Buddha. Penggunaan bahan kayu dan tiang saka guru juga mencerminkan pengaruh tradisi lokal yang kuat. Selain itu,

Gapura Masjid, yang digunakan sebagai pintu masuk, diyakini berasal dari kata ghofura yang berarti pengampunan. Di bidang seni ukir, akulturasi juga terlihat pada motif-motif yang menghiasi artefak dan bangunan. Seni ukir, yang sudah mapan dalam budaya pra-Islam, diadaptasi dengan ajaran Islam, tidak menghilangkan kekayaan visualnya melainkan menyisipkan pesan-pesan moral atau kaligrafi secara halus. Makam-makam wali juga menjadi situs ziarah yang sakral, menunjukkan perpaduan tradisi penghormatan leluhur dengan praktik ibadah Islam.

Kontroversi dan Perdebatan dalam Historiografi Islam Jawa

Meskipun narasi Walisongo dan akulturasi telah menjadi pandangan yang dominan, sejarah Islamisasi di Jawa juga diselimuti oleh perdebatan akademis yang kompleks dan kontroversial. Polemik ini berpusat pada tiga isu utama: asal-usul kedatangan Islam, validitas sumber sejarah tradisional, dan interpretasi sejarawan modern.

Polemik Asal-Usul Islam: Studi Komparatif Teori Gujarat, Arab, Persia, dan Tiongkok

Terdapat perdebatan sengit di kalangan sejarawan mengenai dari mana dan kapan Islam pertama kali tiba di Nusantara. Tidak ada satu teori pun yang diterima secara universal, yang menunjukkan kompleksitas proses ini.

Berikut adalah perbandingan empat teori utama yang mendominasi diskursus ini:

Tabel 2: Perbandingan Teori Kedatangan Islam di Nusantara

| Teori | Pendukung Utama | Waktu | Asal | Bukti Pendukung | Kelemahan |

| Gujarat | Snouck Hurgronje, J.P. Moquette | Abad ke-12 | Gujarat, India | Kesamaan nisan di Gresik (Maulana Malik Ibrahim) dan Pasai (Sultan Malik Al-Saleh) dengan nisan di Cambay, India | Pada abad ke-12, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu |

| Arab (Mekkah) | Crawfurd, Niemann, Naquib al-Attas | Abad ke-7 M | Arab | Pedagang Arab sudah mendominasi perdagangan timur-barat; temuan permukiman Muslim Arab di Sumatera pada abad ke-7 | Sedikit bukti arkeologis yang dapat menghubungkan langsung |

| Persia | Hoesein Djajadiningrat | Abad ke-13 | Persia (Iran) | Kesamaan budaya (perayaan 10 Muharram), kemiripan ajaran sufi (al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar), dan penggunaan gelar syah pada raja | Waktu kedatangan lebih lambat dari teori Arab; pengaruh Persia tidak dominan di abad awal |

| Tiongkok | Sumanto Al-Qurtuby | Abad ke-9 M | Tiongkok | Keturunan Tionghoa pada beberapa Walisongo (Raden Patah); arsitektur masjid kuno yang bercorak Tiongkok | Lebih menjelaskan peran Tionghoa dalam penyebaran, bukan asal-usul Islam awal di Nusantara |

Masing-masing teori memiliki kekuatan dan kelemahan. Teori Gujarat didukung oleh bukti arkeologis berupa nisan, namun waktu kedatangannya terkesan terlambat jika dibandingkan dengan kehadiran pedagang Muslim di Asia Tenggara. Teori Arab lebih didukung oleh sumber-sumber dari Tiongkok dan Arab yang mencatat adanya komunitas Muslim di Sumatera sejak abad ke-7. Teori Persia menunjukkan adanya akulturasi budaya, namun tidak dapat menjelaskan kedatangan awal. Sementara itu, Teori Tiongkok menyoroti peranan etnis Tionghoa yang signifikan dalam proses Islamisasi di Jawa, meskipun tidak menjelaskan kapan Islam pertama kali tiba. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa Islamisasi di Nusantara kemungkinan besar merupakan proses multi-jalur yang melibatkan berbagai etnis dan pengaruh dari berbagai belahan dunia.

Kritik Sumber Sejarah: Menguji Validitas Babad dan Sastra Lisan

Sumber sejarah utama mengenai Islamisasi Jawa adalah babad atau kronik Jawa, seperti Babad Tanah Jawi. Karya-karya sastra ini sangat penting karena menyediakan narasi paling detail tentang figur-figur seperti Walisongo dan Kesultanan Demak. Namun, validitas babad telah lama menjadi subjek perdebatan serius di kalangan sejarawan, baik di dalam maupun luar negeri.

Kritik terhadap historiografi babad berfokus pada beberapa kelemahan fundamental. Pertama, adanya kerancuan bahasa dan kemerosotan pengetahuan penulis babad di era Mataram Islam terhadap bahasa Jawa Kuno dan Sanskerta, yang menyebabkan salah tafsir terhadap makna kata dan peristiwa sejarah. Kedua, absurditas cerita yang seringkali mencampur aduk fakta historis dengan mitos dan legenda. Contohnya adalah kisah Sunan Kalijaga yang bertapa hingga tubuhnya diselimuti lumut atau kisah Sunan Ampel yang mampu menghidupkan kembali santrinya. Kisah-kisah ini, yang bertujuan untuk glorifikasi dan legitimasi para wali, seringkali membuat sejarah Walisongo tampak seperti dongeng. Ketiga, adanya kerancuan kronologis yang serius. Karena babad sering ditulis ratusan tahun setelah peristiwa yang diceritakan, terdapat ketidakakuratan waktu yang parah, di mana tokoh-tokoh dari era yang berbeda digambarkan hidup sezaman. Contohnya, babad menggambarkan Maulana Malik Ibrahim sebagai anggota Walisongo yang sezaman dengan wali lainnya, padahal kronogram makamnya menunjukkan ia wafat pada 1419 Masehi, ketika banyak wali lain belum lahir. Untuk mengatasi kelemahan ini, sejarawan modern menyarankan pendekatan hermeneutik dan komparatif.

Babad tidak boleh dibaca sebagai catatan sejarah faktual semata, tetapi sebagai produk budaya yang mencerminkan pandangan, nilai, dan kebutuhan legitimasi politik pada saat babad itu ditulis. Oleh karena itu, penting untuk membandingkan narasi babad dengan sumber-sumber kontemporer dari peradaban lain, seperti catatan Portugis, Belanda, atau Tiongkok, serta data etnografi untuk merekonstruksi peristiwa historis secara lebih valid dan objektif.

Perdebatan Historiografi Modern: Analisis Pandangan Slamet Muljana dan Ricklefs

Diskursus seputar Islamisasi Jawa juga diperkaya oleh pandangan sejarawan modern yang menawarkan interpretasi baru, yang tak jarang menimbulkan kontroversi. Salah satu yang paling menonjol adalah karya sejarawan dan filolog, Prof. Dr. Slamet Muljana, dalam bukunya Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara. Buku ini menarik karena secara kontroversial menyoroti peran sentral etnis Tionghoa dalam proses Islamisasi di Jawa. Muljana mengemukakan argumennya dengan pendekatan historiografi modern yang memanfaatkan sumber-sumber primer dan kajian interdisipliner. Namun, pandangannya ini memicu perdebatan panjang di kalangan akademisi, terutama karena teorinya lebih fokus pada peran Tionghoa dalam menyebarkan Islam, ketimbang menjelaskan awal masuknya Islam di Nusantara. Meskipun demikian, pandangan ini berhasil membuka cakrawala baru dan menunjukkan bahwa peran etnis Tionghoa dalam perdagangan, dakwah, dan pemerintahan (misalnya, Raden Patah sebagai keturunan Tionghoa) tidak dapat diabaikan.

Sementara itu, sejarawan G.F. Ricklefs menawarkan perspektif yang berbeda. Dalam karyanya Islamisation and Its Opponents in Java, Ricklefs melihat Islamisasi sebagai proses dinamis interaksi budaya antara Islam dan budaya Jawa yang berlangsung selama berabad-abad. Berdasarkan penelitiannya selama 40 tahun, Ricklefs menelusuri akar sejarah gerakan Islam di Jawa hingga abad ke-14 dan menempatkan Islamisasi dalam konteks yang lebih luas, termasuk perkembangan politik, budaya, dan keagamaan. Meskipun karyanya dianggap monumental, kritikus berpendapat bahwa masih ada variabel sejarah yang perlu dilengkapi untuk menjadikan teorinya lebih komprehensif. Pandangan Ricklefs menekankan bahwa sejarah Islam di Jawa adalah fenomena yang terus berdinamika, tidak pernah statis atau terisolasi dari faktor-faktor sosial dan politik.

Kesimpulan: Islamisasi Jawa sebagai Fenomena Sejarah Multilayered

Tinjauan ini menyimpulkan bahwa Islamisasi di Jawa adalah fenomena sejarah yang kompleks, multi-lapisan, dan penuh dinamika. Proses ini tidak bisa disederhanakan menjadi satu narasi tunggal, melainkan merupakan sintesis dari interaksi berbagai faktor. Walisongo, sebagai aktor sentral, memainkan peran krusial dengan menerapkan strategi dakwah yang adaptif, inklusif, dan sinkretis, yang memungkinkan Islam berdialog secara harmonis dengan budaya lokal. Keberhasilan mereka terletak pada kemampuan untuk membaur dan memodifikasi tradisi yang sudah ada, alih-alih menghapusnya secara total.

Kontroversi seputar asal-usul Islam, validitas babad, dan interpretasi sejarawan modern menunjukkan bahwa sejarah Islam Jawa bukanlah kebenaran yang mutlak, melainkan sebuah konstruksi narasi yang terus-menerus diuji dan disempurnakan. Perdebatan ini, alih-alih melemahkan, justru memperkaya pemahaman kita akan masa lalu. Ia mengingatkan bahwa untuk mendapatkan gambaran yang akurat, kita harus melihat sejarah dari berbagai perspektif, membandingkan sumber-sumber yang berbeda, dan secara kritis mengevaluasi bias yang mungkin terkandung di dalamnya. Pada akhirnya, watak Islam Jawa yang akulturatif dan toleran adalah cerminan langsung dari proses historis yang unik ini, sebuah warisan yang terus relevan dalam memahami dinamika sosial dan politik Indonesia kontemporer.

Daftar Pustaka :

- AKULTURASI BUDAYA JAWA SEBAGAI STRATEGI DAKWAH Rina Setyaningsih Institut Agama Islam An Nur Lampung Email, diakses September 3, 2025, https://e-journal.metrouniv.ac.id/riayah/article/download/2304/1717/7996

- Islam Jawa dan Akulturasi Budaya: Karakteristik, Variasi dan …, diakses September 3, 2025, https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/2191

- (PDF) Peran Walisongo Dalam Mengislamkan Tanah Jawa …, diakses September 3, 2025, https://www.researchgate.net/publication/371495223_Peran_Walisongo_Dalam_Mengislamkan_Tanah_Jawa_Perkembangan_Islam_Di_Tanah_Jawa

- PERAN WALI SONGO DALAM MENYEBARKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA – Semantic Scholar, diakses September 3, 2025, https://pdfs.semanticscholar.org/7a58/7f1b38b3063899805cda3c3080e3c4e2efdc.pdf

- Lima Pendekatan Dakwah Wali Songo – NU Online, diakses September 3, 2025, https://nu.or.id/hikmah/lima-pendekatan-dakwah-wali-songo-yGmwU

- DAKWAH KULTURAL SUNAN KALIJAGA DI TANAH JAWA, diakses September 3, 2025, https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/SAMBAS/article/download/2035/1917/

- (PDF) AKULTURASI BUDAYA JAWA DAN ISLAM MELALUI DAKWAH SUNAN KALIJAGA, diakses September 3, 2025, https://www.researchgate.net/publication/349065913_AKULTURASI_BUDAYA_JAWA_DAN_ISLAM_MELALUI_DAKWAH_SUNAN_KALIJAGA

- AKULTURASI BUDAYA JAWA DAN ISLAM MELALUI DAKWAH SUNAN KALIJAGA, diakses September 3, 2025, https://aladalah.uinkhas.ac.id/index.php/aladalah/article/view/32

- AKULTURASI ISLAM DENGAN BUDAYA DI PULAU JAWA | Jurnal …, diakses September 3, 2025, https://jurnal.lldikti4.or.id/index.php/jurnalsoshum/article/view/612

- Metode Dakwah Wali Songo dalam Menyebarkan Agama Islam, diakses September 3, 2025, https://ansorkroya.com/metode-dakwah-wali-songo-dalam-menyebarkan-agama-islam/

- Strategi Dakwah Sunan Kalijaga dan Jasanya dalam Menyebarkan Agama Islam – detikcom, diakses September 3, 2025, https://www.detik.com/hikmah/dakwah/d-6421602/strategi-dakwah-sunan-kalijaga-dan-jasanya-dalam-menyebarkan-agama-islam

- Dakwah Lewat Seni dan Tabuh Gamelan, Sunan Bonang Sang Seniman – Kabar Pasti, diakses September 3, 2025, https://kabarpasti.com/dakwah-lewat-seni-dan-tabuh-gamelan-sunan-bonang-sang-seniman/

- BAB II PROSES DAKWAH SUNAN AMPEL DI SURABAYA 2.1 Biografi, diakses September 3, 2025, https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2208/3/15.1400.037%20BAB%202.pdf

- Demak Great Mosque – Islamic Heritage, diakses September 3, 2025, https://islamicheritage.co.za/demak-great-mosque/

- Sunan Kalijaga Akulturasikan Seni Budaya dengan Ajaran Islam – Radar Semarang, diakses September 3, 2025, https://radarsemarang.jawapos.com/cahaya-ramadan/721379739/sunan-kalijaga-akulturasikan-seni-budaya-dengan-ajaran-islam

- PERDEBATAN DAERAH PERTAMA MASUKNYA ISLAM DI INDONESIA – STIS Nurul Qarnain, diakses September 3, 2025, https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALFIHRIS/article/download/108/109

- Ragam Asal-Usul Islam di Nusantara – Indonesia.go.id, diakses September 3, 2025, https://indonesia.go.id/kategori/komoditas/1515/ragam-asal-usul-islam-di-nusantara

- Penjelasan 4 Teori Masuknya Islam ke Indonesia | Sejarah Kelas 10, diakses September 3, 2025, https://www.ruangguru.com/blog/4-teori-masuknya-islam-ke-nusantara

- ANALISIS TEORI KEDATANGAN DAN PERKEMBANGAN ISLAM DI …, diakses September 3, 2025, https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/download/196/128/515

- Dakwah Terhadap Muslim Etnis Tionghoa di Kota Makassar (Perspektif Sosio-Antropologis), diakses September 3, 2025, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7142/1/Ramli.pdf

- Kelebihan dan Kelemahan Teori Cina – Kompas.com, diakses September 3, 2025, https://www.kompas.com/stori/read/2022/02/24/120000979/kelebihan-dan-kelemahan-teori-cina

- Teori Masuknya Islam ke Indonesia: Gujarat, Bangladesh hingga Cina, diakses September 3, 2025, https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6565143/teori-masuknya-islam-ke-indonesia-gujarat-bangladesh-hingga-cina

- MEMAHAMI KRONOLOGI SEJARAH PENYEBARAN ISLAM DI NUSANTARA Moh. Solihin UIN Sunan Ampel Surabaya E-mail, diakses September 3, 2025, https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/joies/article/download/32/25/56

- Kelemahan Historiografi Babad – NU Online, diakses September 3, 2025, https://nu.or.id/opini/kelemahan-historiografi-babad-wQNAX

- Babad Nitik Sebagai Sumber Sejarah | ISTORIA : Jurnal Pendidikan …, diakses September 3, 2025, https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria/article/view/39209

- Kajian Historiografi buku runtuhnya kerajaan Hindu-Jawa dan timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara karya Slamet Muljana – Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, diakses September 3, 2025, https://digilib.uinsgd.ac.id/71363/

- Teori Cina dalam Sejarah Islam Nusantara: Pengaruh Peranakan Cina di Awal Penyebaran Islam Halaman 1 – Kompasiana.com, diakses September 3, 2025, https://www.kompasiana.com/daffafadiilshafwanramadhan6142/67c7256f34777c47e213a384/teori-cina-dalam-sejarah-islam-nusantara-pengaruh-peranakan-cina-di-awal-penyebaran-islam

- Islamisasi di Jawa: Kritik atas Islamisation and Its Opponents in Java, Karya Ricklefs, diakses September 3, 2025, http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3195786&val=28109&title=Islamisasi%20di%20Jawa%20Kritik%20atas%20Islamisation%20and%20Its%20Opponents%20in%20Java%20Karya%20Ricklefs