Sejarah Sisingamangaraja XII dan Perang Batak (1878-1907), sebuah epik perlawanan yang berlangsung selama 29 tahun. Laporan ini mengupas tuntas dari latar belakang historis dan sosiokultural masyarakat Batak pra-kolonial, faktor-faktor pemicu konflik yang kompleks, strategi perlawanan yang diterapkan oleh Sisingamangaraja XII, hingga taktik kontra-gerilya brutal yang dilancarkan Belanda. Laporan ini tidak hanya merinci kronologi peristiwa, tetapi juga menyoroti wawasan mendalam, seperti sifat perjuangan Sisingamangaraja yang holistik, peran ganda misionaris sebagai agen penyebar agama dan katalisator kolonialisme, serta warisan historisnya sebagai simbol persatuan dan pluralisme bagi bangsa Indonesia.

Sisingamangaraja XII adalah seorang tokoh sentral dalam sejarah perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme Belanda. Perjuangannya, yang dikenal sebagai Perang Batak atau Perang Tapanuli, berlangsung selama 29 tahun, dari tahun 1878 hingga 1907. Durasi perlawanan yang sangat panjang ini menjadikannya salah satu konflik terlama dan paling menggetarkan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan di nusantara.

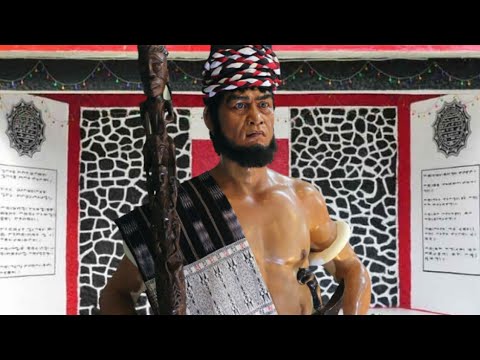

Sebelum kedatangan Belanda, masyarakat Batak Toba hidup dalam sistem sosial-politik yang sangat terisolasi, yang oleh sejarawan disebut sebagai “eksplendid isolation”. Mereka tidak mengenal konsep negara modern melainkan hidup dalam komunitas-komunitas yang disebut huta (kampung), yang masing-masing dipimpin oleh seorang Raja Huta. Meskipun demikian, isolasi ini tidak sepenuhnya sempurna, karena subkelompok Batak yang berbatasan dengan Selat Malaka sudah memiliki interaksi dengan pedagang dari India dan Timur Tengah. Sisingamangaraja XII, yang terlahir dengan nama Patuan Bosar Sinambela, tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual atau raja-imam (priest-king) dari agama tradisional Batak yang disebut Parmalim. Peran ganda ini menempatkannya sebagai penjaga kedaulatan politik dan spiritual rakyatnya.

Keterkaitan antara peran spiritual dan perlawanan politik merupakan elemen fundamental dalam memahami perjuangan Sisingamangaraja XII. Perannya sebagai pemimpin spiritual menjadikannya penjaga utama dari tradisi dan agama Batak kuno. Oleh karena itu, perlawanannya terhadap intervensi Belanda tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga identitas spiritual dan budaya rakyatnya. Ia melihat upaya penyebaran agama Kristen yang dibawa oleh misionaris sebagai ancaman langsung terhadap tatanan sosial dan spiritual yang ia pimpin dan wakili. Penolakan ini adalah respons terhadap ancaman terhadap kedaulatan spiritualnya, yang kemudian memicu respons politik dan militer yang tak terhindarkan.

Genealogi dan Kehidupan Awal Sang Raja-Imam

Sisingamangaraja XII lahir di Bakkara, Tapanuli, pada tanggal 18 Februari 1845, dengan nama lahir Patuan Bosar Sinambela Ompu Pulo Batu. Ia berasal dari garis keturunan Siraja Oloan dan merupakan bagian dari marga Sinambela. Pada tahun 1876, ia naik takhta untuk menggantikan ayahnya, Sisingamangaraja XI yang bernama Raja Sohahuaon Sinambela, yang meninggal pada tahun yang sama. Dengan kenaikan takhta ini, ia meneruskan tradisi panjang dinasti Sisingamangaraja yang telah berkuasa sejak pertengahan tahun 1500-an, dimulai oleh Sisingamangaraja I.

Gelar “Sisingamangaraja” sendiri memiliki makna yang mendalam. Kata ini merupakan gabungan dari tiga kata: ‘Si’ dari bahasa Sanskerta Sri, ‘Singa’, dan ‘Mangaraja’ dari kata Maharaja. Secara harfiah, gelar ini dapat diartikan sebagai “Raja Singa Agung”. Gelar ini bukan sekadar nama, melainkan cerminan dari peran ganda Sisingamangaraja XII sebagai pemimpin politik dan spiritual. Sebagai seorang pemimpin spiritual, ia diyakini memiliki kekuatan khusus, seperti kemampuan untuk mengusir roh jahat, memanggil hujan, dan mengendalikan hasil panen padi, yang sangat penting bagi masyarakat agraris Batak.

Selain kemampuan spiritual, Sisingamangaraja XII juga dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ia dikenal anti-perbudakan dan anti-penindasan, serta sangat menghargai kemerdekaan. Perilakunya yang membebaskan para budak dan tawanan perang antar-huta menunjukkan visinya yang melampaui kepentingan marga atau etnisnya sendiri. Sosoknya yang dihormati dan dicintai oleh rakyatnya inilah yang menjadi fondasi kuat bagi perlawanan yang akan ia pimpin melawan kolonialisme yang mengancam kedaulatan dan kebebasan mereka.

Garis Keturunan Dinasti Sisingamangaraja (1550-1907)

Sisingamangaraja XII adalah raja ke-12 dari sebuah dinasti yang telah berkuasa selama 12 generasi, dari sekitar tahun 1550 Masehi hingga 1907. Dinasti ini dikenal sebagai “dinasti raja-imam” (priest-kings dynasty) yang memerintah di Bakkara, Toba. Sisingamangaraja I, yang lahir pada tahun 1515, adalah pendiri dinasti ini. Ia dikenal dengan nama Raja Manghuntal Sinambela, sementara Sisingamangaraja II dikenal sebagai Ompu Raja Tinaruan Sinambela. Sisingamangaraja III adalah Raja Itubungna Sinambela, dan Sisingamangaraja IV bernama Sori Mangaraja Sinambela.

Perjuangan melawan ancaman eksternal sudah terjadi jauh sebelum kedatangan Belanda. Salah satu contohnya adalah Sisingamangaraja X (Ompu Tuan Na Bolon), yang memimpin perlawanan melawan serangan Pasukan Padri. Untuk melawan mereka, Sisingamangaraja X membangun berbagai benteng pertahanan seperti Benteng Silantom, Benteng Simangumban, dan Benteng Tanggabatu yang berfungsi sebagai markas besar. Sisingamangaraja XII sendiri adalah penerus dari ayahnya, Sisingamangaraja XI yang bernama Raja Sohahuaon Sinambela.

Pemicu Perang dan Eskalasi Konflik

Perang Batak tidak pecah tanpa sebab. Latar belakangnya adalah upaya ekspansi agresif pemerintah kolonial Belanda yang ingin menerapkan strategi Pax Netherlandica atau “Perdamaian Hindia Belanda”. Tujuan Belanda adalah menguasai seluruh wilayah Sumatera, dan setelah menguasai sebagian besar wilayah di luar Aceh, mereka mengarahkan pandangan mereka ke Tanah Batak. Invasi ini dimulai pada tahun 1878, bertepatan dengan masa-masa Perang Aceh yang juga sedang dihadapi Belanda.

Salah satu faktor utama yang memicu Perang Batak adalah peran misionaris Kristen dari lembaga Rheinische Missions-Gesellschaft (RMG), khususnya I.L. Nommensen. Sisingamangaraja XII menolak penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh para misionaris karena ia khawatir agama baru ini akan merusak tatanan sosial, budaya, dan kepercayaan tradisional Batak. Ia melihat hal ini sebagai ancaman langsung terhadap sistem spiritual yang ia pimpin. Ketika Sisingamangaraja XII mengusir para misionaris dari wilayahnya, mereka meminta perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda, yang kemudian menempatkan pasukannya di Tarutung.

Kejadian ini membuka jalan bagi kolaborasi yang erat antara pihak misionaris dan pemerintah kolonial, sebuah koalisi yang oleh banyak pihak disebut sebagai “injil dan pedang”. Dalam kolaborasi ini, para misionaris menyediakan pengetahuan tentang adat istiadat dan bahasa Batak, sementara Belanda menyediakan kekuatan militer dan persenjataan modern. Tujuan bersama mereka adalah untuk memastikan agar rakyat Batak “terbuka pada pengaruh Eropa dan tunduk pada kekuasaan Eropa”. Laporan dan propaganda misionaris juga memainkan peran dalam memicu konflik. Sebagai contoh, desas-desus yang disebarkan oleh penginjil, seperti I.L. Nommensen, bahwa Sisingamangaraja XII telah memeluk agama Islam, digunakan untuk mendiskreditkannya di mata pemerintah Belanda dan menggambarkannya sebagai musuh bersama. Tindakan ini merupakan bagian dari taktik adu domba untuk memecah belah persatuan Batak yang baru terbentuk, mengubah narasi perlawanan nasional menjadi konflik agama yang dibingkai oleh kolonial.

Menyadari siasat Belanda dan ancaman yang semakin nyata terhadap kedaulatannya, Sisingamangaraja XII melakukan konsolidasi dengan para pemimpin Batak lainnya. Setelah upaya diplomasi gagal, ia memproklamasikan perang pada 16 Februari 1878. Deklarasi ini menjadi awal dari Perang Batak, sebuah perlawanan yang lahir dari tekad untuk mempertahankan tanah, budaya, dan kepercayaan dari cengkeraman kolonial.

Analisis Militer dalam Perang Batak (1878-1907)

Taktik Perlawanan Batak

Dalam menghadapi kekuatan militer Belanda yang jauh lebih unggul dalam hal persenjataan, Sisingamangaraja XII menerapkan strategi perlawanan yang cerdik dan adaptif. Taktik utamanya adalah perang gerilya (guerilla warfare), di mana pasukannya menghindari pertempuran terbuka dan memanfaatkan medan hutan dan pegunungan yang sulit di wilayah Tapanuli. Mereka sering melancarkan serangan mendadak untuk mengganggu kendali Belanda di wilayah tersebut. Pasukan Batak mengandalkan senjata-senjata tradisional seperti tombak, busur, parang, dan sumpit beracun, yang sangat efektif dalam pertempuran jarak dekat di hutan.

Selain taktik gerilya, pasukan Sisingamangaraja juga memanfaatkan benteng pertahanan, baik yang alami maupun buatan. Markas perjuangan yang didirikan pada tahun 1885 di Pearaja, Desa Sion Sibulbulon, merupakan contoh benteng buatan yang dikelilingi oleh tembok batu untuk merancang strategi perang gerilya. Sisingamangaraja XII juga membangun aliansi strategis dengan pihak luar, terutama dengan Kesultanan Aceh yang juga sedang berperang melawan Belanda. Aliansi ini memungkinkan pertukaran taktik dan pelatihan militer, di mana pasukan Batak dilatih taktik gerilya di gua-gua tersembunyi oleh pelatih dari Aceh. Ia juga berhasil membangun koalisi politik dengan suku-suku lain di Sumatera Utara, seperti Asahan, Tanah Karo, dan Dairi. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangannya melampaui batas-batas etnis, mencerminkan visi yang lebih besar untuk persatuan.

Perjuangan Sisingamangaraja melampaui ranah militer semata. Laporan sejarah menunjukkan bahwa perjuangannya bersifat “holistik” dan universal. Sambil berperang melawan Belanda, ia juga berperang melawan “penyakit” dan “sumber kejahatan”. Ia membebaskan para tawanan yang dipasung dan menghapus perbudakan, menegaskan visinya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan bebas. Perang militer hanyalah salah satu instrumen untuk mencapai tujuan sosial dan kemanusiaan yang lebih universal.

Strategi Penaklukan Belanda

Belanda, yang awalnya mengandalkan pasukan reguler KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger), menghadapi kesulitan signifikan dalam melawan taktik gerilya Batak. Pasukan KNIL yang terlatih untuk pertempuran konvensional tidak efektif di medan yang sulit dan melawan taktik serangan mendadak. Untuk mengatasi tantangan ini, Belanda mengadopsi taktik kontra-gerilya. Pada 2 April 1890, mereka secara khusus membentuk Korps Marechausse (Marsose), sebuah unit pasukan khusus kontra-gerilya. Pasukan ini, yang direkrut dari pribumi pilihan, dilatih untuk bertempur jarak dekat dengan senjata tradisional seperti kelewang dan rencong, dan memiliki reputasi “ganas dan tanpa kompromi”.

Komandan Marsose yang paling terkenal, Kapten Hans Christoffel, ditugaskan secara khusus untuk memburu Sisingamangaraja XII. Ia membentuk unit elite yang dikenal sebagai

Kolone Matjan atau Tijger Colonne, yang terdiri dari 12 brigade Marsose pilihan. Pasukan ini dikenal karena kekejaman dan keahliannya dalam menembus hutan untuk memburu musuh. Perang ini adalah contoh klasik dari konflik asimetris, di mana Belanda harus beradaptasi dengan membentuk unit khusus yang dirancang secara spesifik untuk melawan taktik gerilya Batak. Selain kekuatan militer, Belanda juga menggunakan politik Devide et Impera atau adu domba. Mereka mencoba memprovokasi raja-raja Batak dengan mengatakan bahwa Aceh akan memaksa mereka masuk Islam, sebagai upaya untuk memecah aliansi Batak-Aceh.

Kehancuran dan Gugurnya Sang Pahlawan

Fase akhir Perang Batak ditandai dengan pengejaran tanpa henti oleh pasukan Belanda, khususnya Kolone Matjan di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel. Pada tahun 1907, setelah hampir tiga dekade perlawanan, pasukan Belanda mengepung posisi Sisingamangaraja XII di sebuah gua di daerah Dairi. Pada malam 16 Juni 1907, Christoffel membagi pasukannya menjadi tiga kelompok untuk mengepung lokasi persembunyian Sisingamangaraja.

Puncak pertempuran terjadi pada tanggal 17 Juni 1907. Di tengah desingan peluru dan suara perkelahian, Sisingamangaraja menolak menyerah. Ia meninggalkan persembunyiannya setelah mendengar jeritan putrinya, Lopian, yang terluka dalam pertempuran. Pada saat ia memeluk putrinya, Kopral Souhoka, seorang penembak jitu dari pasukan Christoffel, menembakkan karabennya. Satu peluru menembus kepala Sisingamangaraja, dan ia gugur seketika. Dalam pertempuran terakhir yang tragis ini, putrinya Lopian dan kedua putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, juga gugur. Gugurnya Sisingamangaraja XII pada tanggal 17 Juni 1907 menandai berakhirnya Perang Batak selama 29 tahun , dan seluruh wilayah Batak akhirnya jatuh ke tangan kolonial Belanda.

Warisan dan Peringatan Abadi

Meskipun gugur di medan perang dan mengalami kekalahan militer, perjuangan Sisingamangaraja XII tidak pernah dilupakan. Ia diakui sebagai Pahlawan Nasional Indonesia oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Nomor 590 Tahun 1961. Pengakuan ini bukan hanya penghormatan, melainkan juga simbol bahwa perjuangannya sejalan dengan cita-cita kemerdekaan dan persatuan bangsa Indonesia.

Warisannya hidup dalam ingatan kolektif dan berbagai situs fisik. Namanya diabadikan sebagai nama jalan-jalan utama di Jakarta dan sebagai nama Bandar Udara Internasional Silangit. Makamnya, yang semula berada di Tarutung, dipindahkan ke Balige, dan kemudian ke Pulau Samosir pada tahun 1953 atas permintaan Presiden Soekarno. Selain itu, situs-situs bersejarah seperti Markas Perjuangan di Pearaja dan Lokasi Wafatnya di Sindias, Dairi, tetap dilestarikan sebagai cagar budaya.

Statusnya sebagai Pahlawan Nasional merupakan pengakuan bahwa visinya melampaui kepentingan etnis Batak semata. Aliansi yang ia jalin dengan berbagai suku dan Kesultanan Aceh menunjukkan komitmennya terhadap persatuan yang lebih luas. Ia menjadi simbol perlawanan yang bersifat pluralistik dan multikultural, sebuah teladan yang relevan bagi bangsa Indonesia yang beragam. Perjuangannya membuktikan bahwa perlawanan terhadap penjajahan tidak mengenal batas suku, dan ia tetap hidup dalam memori kolektif sebagai teladan keteguhan dan perlawanan tanpa kompromi demi kebebasan.

Kesimpulan

Perjalanan sejarah Sisingamangaraja XII, dari awal kepemimpinannya sebagai raja-imam hingga gugurnya di medan perang, merupakan cerminan kompleks dari interaksi kolonialisme, agama, dan perlawanan pribumi. Perang Batak adalah konflik asimetris di mana perjuangan gerilya, taktik cerdik, dan komitmen tak tergoyahkan dari Sisingamangaraja menghadapi keunggulan teknologi dan strategi kontra-gerilya brutal Belanda.

Gugurnya Sisingamangaraja XII bukan sekadar akhir dari sebuah perlawanan, tetapi juga puncak dari upaya adaptasi militer kolonial yang brutal. Warisannya sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, anti-penindasan, dan pembela hak asasi manusia melampaui kekalahan militer. Sisingamangaraja XII tetap hidup dalam memori kolektif bangsa Indonesia sebagai teladan keteguhan dan perjuangan tanpa kompromi demi kedaulatan, persatuan, dan kebebasan.

Lampiran

Tabel berikut memberikan gambaran komparatif mengenai taktik militer yang diterapkan oleh Sisingamangaraja XII dan Belanda, serta peran tokoh-tokoh kunci dalam Perang Batak.

| Aspek Perbandingan | Taktik Perlawanan Batak | Strategi Penaklukan Belanda | Tokoh Kunci | |

| Strategi Umum | Perang gerilya, memanfaatkan medan alam yang sulit (hutan dan pegunungan). Menghindari pertempuran terbuka. | Strategi konvensional dan kontra-gerilya. Awalnya menggunakan pasukan reguler KNIL, kemudian beralih ke unit khusus untuk memburu gerilyawan. | Sisingamangaraja XII: Raja-imam dan pemimpin spiritual/politik. I.L. Nommensen: Misionaris, katalisator konflik, dan informan Belanda. | |

| Peralatan dan Senjata | Senjata tradisional seperti tombak, busur, parang, dan sumpit yang kadang berlumur racun. | Persenjataan modern (senjata api, meriam) dan penggunaan senjata tradisional (kelewang, rencong) oleh pasukan khusus. | Lopian, Patuan Nagari, Patuan Anggi: Anak-anak Sisingamangaraja XII yang gugur bersamanya. | |

| Organisasi Pasukan | Mengorganisasi pasukan berdasarkan suku dan membangun aliansi dengan suku-suku lain (Karo, Dairi, Mandailing) serta Kesultanan Aceh. | Menggunakan pasukan reguler KNIL dan membentuk Korps Marechausse (Marsose), pasukan elite yang terkenal kejam dan efisien. | Kapten Hans Christoffel: Komandan Marsose yang memimpin perburuan Sisingamangaraja XII. | Kopral Souhoka: Penembak jitu yang menembak Sisingamangaraja XII. |

| Taktik Non-Militer | Diplomasi (mengirim utusan), konsolidasi kekuatan, dan perjuangan holistik melawan perbudakan dan penyakit. | Politik Devide et Impera (adu domba) dan propaganda (menyebarkan rumor agama) untuk memecah belah aliansi Batak. | Mohammad Syarif: Seorang pribumi (Minangkabau) yang mencetuskan ide pembentukan Korps Marsose. |