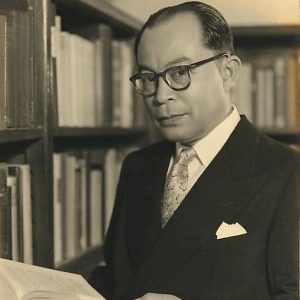

Memahami Ide Hatta sebagai Cita-Cita Kebangsaan

Pemikiran ekonomi Mohammad Hatta, salah satu proklamator dan bapak pendiri bangsa Indonesia, merupakan sebuah arsitektur konseptual yang integral dan berakar kuat pada realitas sosial-ekonomi bangsa Indonesia pada masanya. Pandangan ini tidak lahir dari ruang hampa ideologis, melainkan merupakan respons langsung terhadap kondisi masyarakat yang memprihatinkan akibat eksploitasi kolonialisme dan imperialisme asing. Rakyat Indonesia, terutama para petani dan nelayan, berada dalam posisi ekonomi yang lemah, terjerat utang dengan bunga tinggi dari lintah darat, dan dikuasai oleh penjajah atau bangsa asing. Hatta memahami bahwa kemerdekaan politik yang telah diraih tidak akan berarti tanpa kemandirian dan kesejahteraan ekonomi yang merata bagi seluruh rakyat.

Melalui refleksi mendalam, Hatta merumuskan sebuah konsepsi ekonomi yang dikenal sebagai “ekonomi kerakyatan”. Konsep ini berorientasi pada pembangunan perekonomian rakyat secara kolektif, dengan tujuan utama menciptakan lapangan kerja, mewujudkan pemerataan pendapatan, dan mencapai kesejahteraan serta kemakmuran bagi seluruh bangsa. Pilar-pilar utama dari pemikiran ekonomi Hatta meliputi asas kekeluargaan sebagai landasan filosofis, Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai manifestasi konstitusional, dan koperasi sebagai instrumen implementasi utamanya. Laporan ini akan mengulas secara mendalam fondasi, strategi, dan implementasi pandangan ekonomi Hatta, serta meninjau secara kritis tantangan yang dihadapinya dan relevansinya dalam konteks pembangunan nasional saat ini.

Landasan Filosofis: Dari Kekeluargaan hingga Kedaulatan Rakyat

Asas Kekeluargaan sebagai Jati Diri Ekonomi Indonesia

Inti dari pemikiran ekonomi Mohammad Hatta adalah asas kekeluargaan, yang menjadi landasan filosofis bagi perekonomian nasional. Asas ini termaktub secara eksplisit dalam Pasal 33 UUD 1945 dan secara filosofis merefleksikan nilai-nilai keindonesiaan itu sendiri. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Johannes Gunawan, menjelaskan bahwa kekeluargaan dalam pandangan Hatta bukanlah nepotisme, melainkan sebuah filosofi yang mengandung makna Bhinneka Tunggal Ika. Dalam sebuah keluarga, terdapat kesatuan (satu keluarga) namun juga perbedaan yang inheren (pria dan wanita, tua dan muda). Pandangan ini diterapkan pada skala bangsa, di mana seluruh warga negara dipandang sebagai satu keluarga besar, dengan perbedaan-perbedaan yang melebur dalam sebuah kesatuan. Gagasan ini menempatkan perekonomian sebagai sebuah “usaha bersama” yang bertujuan untuk mensejahterakan seluruh anggota keluarga, bukan hanya segelintir individu atau kelompok.

Demokrasi Ekonomi dan Pembedaannya dari Sistem Barat

Hatta merumuskan konsep yang disebut “Demokrasi Ekonomi,” sebuah sistem yang dirancang untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih baik, berbeda dengan model demokrasi liberal Barat. Demokrasi ekonomi mengandung tiga unsur utama: populis, berkeadilan sosial, dan demokratis. Tujuan utama sistem ini adalah untuk memastikan bahwa rakyat memegang peranan sentral dalam seluruh kegiatan ekonomi. Konsep ini secara tegas menolak model ekonomi yang berorientasi pada individualisme ekstrem dan kompetisi bebas yang lazim dalam kapitalisme. Bagi Hatta, kedaulatan rakyat tidak hanya berlaku dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi.

Pengaruh Beragam Ideologi dalam Gagasan Hatta

Pemikiran Hatta bukanlah adopsi mentah dari satu ideologi asing, melainkan sebuah sintesis unik dari berbagai sumber yang disesuaikan dengan jati diri bangsa Indonesia. Analisis mendalam menunjukkan tiga sumber utama yang membentuk pandangannya:

- Sosialisme Humanis Barat: Hatta terpengaruh oleh prinsip-prinsip humanisme yang menjadi landasan sosialisme Barat, yang berfokus pada pembelaan terhadap hak-hak kemanusiaan.

- Islam: Ajaran Islam yang menekankan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan sosial dalam masyarakat turut membentuk pemikirannya. Hatta berupaya mensintesiskan nilai-nilai sosialisme dengan ajaran Islam, menciptakan “Sosialisme Islam” sebagai antitesis terhadap kapitalisme kolonial dan sosialisme-marxis yang berkembang di Indonesia. Baginya, Islam bisa menjadi jalan untuk mewujudkan masyarakat sosialis yang berkeadilan.

- Kolektivisme Adat Istiadat Indonesia: Gagasan Hatta berakar kuat pada sistem sosial asli yang sudah ada di Indonesia, yaitu semangat kolektivisme yang tercermin dalam tradisi gotong royong dan musyawarah mufakat di desa-desa.

Sebuah rantai pemikiran yang mendalam dapat diidentifikasi dari sintesis ini. Hatta melihat penderitaan rakyat akibat sistem ekonomi yang dikuasai asing. Ia menyadari bahwa solusi yang tepat harus berasal dari dalam, sesuai dengan identitas bangsa, bukan sekadar meniru model asing. Dengan merujuk pada tradisi gotong royong yang telah mengakar, Hatta menemukan fondasi yang kuat untuk membangun ekonomi dari bawah. Ia kemudian mengintegrasikan fondasi ini dengan nilai-nilai universal dari humanisme Barat dan ajaran Islam yang berfokus pada keadilan sosial. Hasil dari proses refleksi ini adalah konsep ekonomi kerakyatan yang berlandaskan kekeluargaan, sebuah sistem yang koheren dan otentik. Hal ini membuktikan bahwa Hatta tidak sekadar memilih ideologi politik, melainkan membangun sebuah filosofi ekonomi yang merupakan hasil dari proses adaptasi dan perenungan mendalam terhadap kondisi bangsanya.

Manifestasi Konstitusional dan Pilar Ekonomi

Pasal 33 UUD 1945: Landasan Hukum Ekonomi Kerakyatan

Pemikiran ekonomi Hatta tidak hanya berhenti sebagai gagasan, melainkan diabadikan sebagai landasan hukum negara melalui Pasal 33 UUD 1945. Ayat 1, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan,” secara eksplisit menegaskan fondasi filosofis Hatta. Ayat 2 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” mempertegas peran negara sebagai regulator sumber daya alam demi kesejahteraan kolektif, bukan keuntungan perorangan atau golongan. Prinsip ini berfungsi sebagai bentuk “anti monopoli dan anti pasar bebas”.

Penguasaan Negara atas Bumi dan Kekayaan Alam

Konsepsi “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat 3 memiliki makna yang sangat spesifik dan berbeda dari konsep “dimiliki”. Menurut penjelasan Mahkamah Konstitusi dan pandangan Hatta, “dikuasai” berarti negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi, namun bukan memiliki secara mutlak. Hatta memahami adanya hak ulayat atau hak adat yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk memiliki dan menikmati hasil bumi. Pemahaman ini krusial karena mencegah negara bertindak sebagai pemilik tunggal yang bisa mengesampingkan hak-hak rakyat atas tanah dan sumber daya alam, seperti yang terjadi saat harga tanah melambung tinggi, yang mengindikasikan bahwa pengendalian harga tidak berada di tangan negara.

Koperasi: Soko Guru dan Senjata Ekonomi untuk Rakyat

Bagi Hatta, koperasi adalah badan usaha yang paling ideal untuk menjabarkan asas kekeluargaan. Koperasi diyakini sebagai “soko guru” atau pilar utama perekonomian nasional. Lebih dari sekadar entitas bisnis, Hatta melihat koperasi sebagai “senjata persekutuan si lemah untuk mempertahankan hidupnya”. Dengan kata lain, koperasi adalah instrumen bagi rakyat yang lemah untuk menolong diri mereka sendiri secara bersama-sama melalui prinsip self-help and cooperation.

Hatta merumuskan prinsip-prinsip operasional koperasi yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga mengandung nilai moral. Secara ekonomi, keuntungan harus dibagi di antara anggota sesuai dengan jasa mereka dalam memajukan perkumpulan. Anggota koperasi harus menyadari bahwa mereka adalah pemilik perusahaan, bukan hanya konsumen, yang berhak atas sisa hasil usaha di akhir tahun. Secara moral, koperasi tidak boleh menjual barang palsu, harus menggunakan ukuran dan timbangan yang benar, dan menjual barang dengan harga wajar. Pandangan ini menunjukkan bahwa koperasi menurut Hatta adalah sebuah institusi yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi dan sosial, sekaligus menunjang moralitas. Hatta juga melihat hubungan simbiotik antara koperasi dan demokrasi, di mana keduanya saling menunjang untuk memperkokoh rasa tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa.

Tabel berikut menyajikan perbandingan antara konsepsi koperasi Hatta dengan model perusahaan kapitalistik, yang seringkali disalahpahami oleh generasi penerus.

| Aspek Pembeda | Koperasi (Pandangan Hatta) | Perusahaan (Model Kapitalisme) |

| Landasan Filosofi | Asas Kekeluargaan, gotong royong | Individualisme, kompetisi bebas |

| Status Anggota | Pemilik sekaligus pelanggan/konsumen | Pemegang saham (investor) |

| Tujuan Utama | Kesejahteraan anggota dan sosial | Keuntungan maksimal bagi pemilik modal |

| Pembagian Keuntungan | Berdasarkan jasa atau partisipasi anggota | Berdasarkan besaran modal yang disetor |

| Orientasi | Keseimbangan antara ekonomi dan sosial | Ekonomi (profit-oriented) |

Mengurai Strategi Pembangunan: Kemandirian dan Kesejahteraan Rakyat

Kebijakan Peningkatan Produktivitas Domestik dan Industri Pengolahan

Gagasan Hatta tentang ekonomi kerakyatan adalah sebuah sistem yang koheren, di mana koperasi sebagai instrumen mikro terhubung dengan kebijakan makro untuk mencapai kemandirian ekonomi. Hatta berulang kali menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dalam negeri secara mandiri dan tidak hanya mengandalkan ekspor bahan mentah. Ia mengemukakan perlunya peningkatan produksi barang-barang kebutuhan pokok, seperti makanan dan keperluan rumah tangga, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi usaha.

Fokus utama Hatta adalah mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Strategi ini memiliki dua implikasi penting: memperluas pasar domestik dan, yang paling utama, menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia untuk meningkatkan daya beli mereka. Salah satu contoh konkret dari pandangan ini adalah pidatonya pada Kongres Perumahan Rakyat tahun 1952, di mana Hatta menyoroti kerugian besar yang diderita negara akibat terus-menerus mengimpor semen. Ia heran mengapa pemerintah belum juga menyelenggarakan pembelian pabrik semen, padahal ongkos impor selama dua tahun sudah hampir menyamai harga sebuah pabrik. Ini menunjukkan pandangan Hatta yang sangat pragmatis dalam mencapai kemandirian melalui industrialisasi.

Pandangan Hatta tentang Utang dan Investasi Asing: Kewaspadaan dan Kemandirian

Hatta memiliki pandangan yang sangat hati-hati terhadap utang dan investasi asing. Ia tidak secara mutlak menolaknya, namun menekankan bahwa ekonomi rakyat harus diberdayakan terlebih dahulu sebagai fondasi yang kuat sebelum membuka diri terhadap modal asing. Ia juga menganjurkan rakyat untuk rajin menabung dan tidak menganjurkan berutang pada luar negeri.

Sebuah prinsip fundamental yang dipegang teguh oleh Hatta dalam menerima investasi asing adalah adanya transfer teknologi. Ia percaya bahwa tanpa transfer teknologi, bangsa akan terus bergantung pada modal dan tenaga kerja asing. Gagasan kemandirian inilah yang menjadi benang merah yang menghubungkan pemikiran Hatta pada level mikro (koperasi) dengan level makro (kebijakan industri dan perdagangan). Sebuah rantai pemikiran dapat dilihat: Hatta melihat rakyat terjerat utang dan ekonomi dikendalikan asing. Solusinya bukan hanya dengan menolak asing, tetapi dengan membangun fondasi ekonomi dari dalam, melalui ekonomi kerakyatan yang digerakkan oleh rakyat itu sendiri. Koperasi adalah wadah yang tepat untuk mobilisasi ini, sementara kebijakan makro seperti industrialisasi dan kehati-hatian terhadap utang luar negeri diperlukan untuk melindungi dan memandirikan ekonomi yang baru tumbuh.

Analisis Kritis: Tantangan dan Kegagalan Implementasi

Kesenjangan antara Cita-Cita dan Realita

Meskipun ideal, implementasi pemikiran ekonomi Hatta menghadapi tantangan besar yang sebagian besar berasal dari faktor eksternal dan pengabaian. Hatta pernah mengungkapkan kekhawatiran bahwa demokrasi ala Barat yang didasarkan pada kapitalisme akan didominasi oleh pemilik modal. Kekhawatiran ini, menurut para ahli, telah terwujud, di mana sistem politik yang ada di Indonesia cenderung didanai dan dikendalikan oleh para pemodal, mengikis fondasi demokrasi kerakyatan yang dicita-citakan Hatta.

Salah Tafsir dan Mismanajemen Koperasi Pasca-Hatta

Salah satu tantangan terbesar adalah misinterpretasi dan mismanajemen terhadap koperasi. Sebagaimana dikritik oleh mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, koperasi yang ada seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya dan dikelola oleh elite, bahkan terjadi korupsi. Ekonom senior Sri Edi Swasono menambahkan bahwa pendidikan di Indonesia lebih berfokus pada model korporasi (PT) daripada koperasi, yang menyebabkan generasi muda bingung membedakan keduanya. Bahkan, ada yang mengajarkan bahwa tujuan koperasi adalah mencari keuntungan maksimal, sebuah konsep yang bertentangan dengan filosofi Hatta yang berorientasi pada kesejahteraan anggota.

Erosi Prinsip Kemandirian

Prinsip kemandirian yang begitu ditekankan oleh Hatta juga diabaikan. Pasca-Hatta, terutama pada era Orde Baru, Indonesia justru mengadopsi kebijakan yang bergantung pada utang luar negeri dan ekspor bahan mentah, sebuah tindakan yang bertentangan dengan konsepsi Hatta. Menurut Sri Edi Swasono, hal ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita kemandirian yang telah dicanangkan Bung Hatta dan Bung Karno.

Perubahan Konstitusi sebagai Pengabaian Ideologis

Pukulan telak terhadap ideologi Hatta terjadi pada amandemen UUD 1945 tahun 2002, di mana kata “koperasi” dihapus dari Pasal 33 ayat 1. Meskipun semangatnya dimaknai tetap ada, penghapusan ini secara simbolis dan legal melemahkan posisi koperasi sebagai satu-satunya badan usaha yang secara eksplisit disebut dalam konstitusi sebagai pengejawantahan asas kekeluargaan. Ini adalah sebuah gambaran nyata tentang bagaimana pandangan ideal Hatta diabaikan seiring berjalannya waktu.

Relevansi Kontemporer: Menemukan Semangat Hatta di Era Modern

Ekonomi Kerakyatan dalam Konteks Pemberdayaan UMKM di Era Digital

Terlepas dari tantangan implementasi, semangat ekonomi kerakyatan Hatta tetap sangat relevan di era modern. Saat ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan sebagai pondasi ekonomi yang menyerap tenaga kerja terbesar dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), mirip dengan peran yang dicita-citakan Hatta untuk koperasi. Pada masa krisis, seperti pandemi COVID-19, UMKM terbukti menjadi sektor yang paling rentan, sehingga dukungan pemerintah melalui berbagai program sosial dan pemberdayaan sangat diperlukan.

Transformasi digital saat ini menjadi kunci untuk memberdayakan UMKM. Para pelaku UMKM didorong untuk memanfaatkan pemasaran digital guna meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar. Namun, implementasi ini menghadapi kendala seperti minimnya akses internet dan rendahnya kesiapan digital di kalangan pelaku usaha. Oleh karena itu, penerapan ekonomi digital yang berlandaskan prinsip ekonomi kerakyatan harus menekankan pada pelatihan dan dukungan infrastruktur yang inklusif, sehingga UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Membaca Kembali Prinsip Hak Ulayat dan Kedaulatan atas Sumber Daya Alam

Gagasan Hatta tentang hak ulayat dan makna “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 menjadi sangat relevan di tengah isu-isu kontemporer, seperti sengketa lahan, melambungnya harga tanah yang tidak terkendali, dan konflik sumber daya alam. Pandangan Hatta menawarkan kerangka hukum dan etis yang kuat untuk memastikan bahwa sumber daya alam benar-benar dikelola untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk keuntungan segelintir individu atau korporasi. Melalui penegasan kembali prinsip ini, negara dapat menjalankan perannya sebagai pengatur untuk melindungi hak-hak rakyat atas tanah dan kekayaan alam yang seharusnya dinikmati secara kolektif.

Peluang Mengembalikan Cita-Cita Kesejahteraan Melalui Prinsip Koperasi

Semangat koperasi yang dicetuskan Hatta, yaitu self-help and cooperation, masih sangat relevan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakmerataan di Indonesia. Koperasi dapat menjadi solusi untuk membangun kembali ekonomi rakyat dari bawah, asalkan prinsip-prinsip aslinya, termasuk orientasi pada kesejahteraan anggota dan bukan keuntungan semata, diterapkan dengan benar. Dengan adaptasi pada konteks digital, koperasi dapat menjadi kekuatan pendorong pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

Kesimpulan

Pandangan ekonomi Mohammad Hatta adalah sebuah sistem yang ideal, utuh, dan berakar kuat pada jati diri bangsa Indonesia. Fondasinya yang berupa asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, manifestasinya dalam Pasal 33 UUD 1945, serta instrumennya yang berupa koperasi, membentuk sebuah cetak biru yang dirancang untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Namun, sejarah menunjukkan bahwa implementasi dari cita-cita luhur ini menghadapi tantangan besar, yang sebagian besar berasal dari faktor eksternal, seperti masuknya kapitalisme liberal, serta misinterpretasi dan pengabaian prinsip-prinsip dasarnya oleh generasi penerus.

Kritik terhadap pemikiran Hatta sebenarnya adalah kritik terhadap bagaimana ide-idenya diaplikasikan di lapangan. Peringatan Hatta tentang dominasi modal dan bahaya utang luar negeri telah terbukti menjadi kenyataan, dan kegagalan koperasi dalam berfungsi sebagai soko guru ekonomi nasional menunjukkan adanya penyimpangan signifikan dari cita-cita aslinya. Meskipun demikian, relevansi pemikiran Hatta tidak pernah pudar. Konsep ekonomi kerakyatan dapat dihidupkan kembali melalui pemberdayaan UMKM, dan prinsip kedaulatan atas sumber daya alam serta hak ulayat menawarkan solusi bagi permasalahan kontemporer.

Tabel berikut menyajikan ringkasan analisis kritis dan relevansi pemikiran Hatta:

| Konsep Kunci | Cita-Cita Hatta | Realitas Implementasi | Relevansi Modern |

| Kekeluargaan | Pemerataan, keadilan sosial | Kesenjangan ekonomi, dominasi modal | Fondasi bagi pembangunan yang inklusif |

| Koperasi | Soko guru ekonomi, instrumen rakyat | Salah tafsir, korupsi, mismanajemen | Model pemberdayaan ekonomi komunitas |

| Kemandirian | Bebas utang luar negeri, industri pengolahan | Ketergantungan pada utang, ekspor bahan mentah | Prinsip utama dalam menghadapi globalisasi |

| Pasal 33 UUD 1945 | Kedaulatan atas sumber daya, anti-monopoli | Perampasan lahan, melambungnya harga tanah | Kerangka hukum untuk keadilan sumber daya alam |

Untuk mengembalikan semangat ekonomi Hatta, diperlukan komitmen kolektif dari semua pihak. Rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan meliputi:

- Reorientasi Kebijakan Ekonomi: Menggeser fokus kebijakan dari pertumbuhan yang berorientasi modal menjadi pertumbuhan yang berpusat pada pemberdayaan UMKM dan koperasi, dengan dukungan regulasi, finansial, dan teknis yang memadai.

- Reformasi Pendidikan: Merevisi kurikulum pendidikan, khususnya di bidang ekonomi, untuk menyeimbangkan pengajaran tentang model korporasi dengan filosofi dan prinsip-prinsip koperasi yang benar.

- Peninjauan Kebijakan Luar Negeri: Meninjau ulang kebijakan terkait utang dan investasi asing dengan mengedepankan prinsip kemandirian dan syarat transfer teknologi yang ketat, sesuai dengan visi Hatta.

- Revitalisasi Koperasi: Mendorong kembali semangat gotong royong dan self-help melalui inisiatif ekonomi berbasis komunitas yang transparan dan akuntabel, memanfaatkan teknologi digital untuk efisiensi dan jangkauan yang lebih luas.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, semangat ekonomi Hatta dapat dihidupkan kembali, menjadi kekuatan pendorong yang berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia yang adil dan makmur.