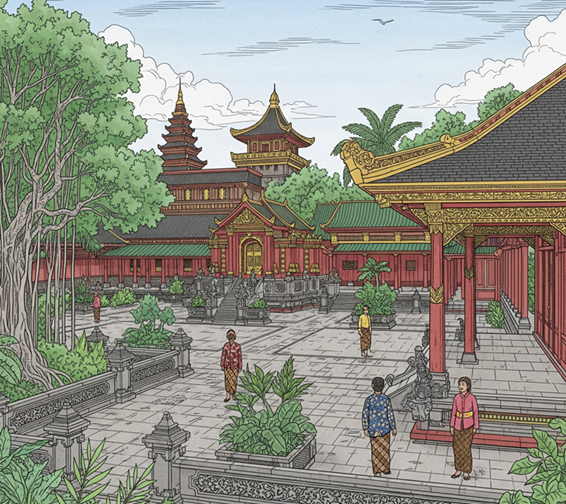

Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yang secara resmi dikenal sebagai istana Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, adalah sebuah entitas kompleks yang melampaui definisi fisik sebuah istana. Keraton ini merupakan manifestasi perpaduan antara pusat kekuasaan politik, arsitektur yang sarat makna, dan jantung peradaban budaya Jawa yang terus berdenyut hingga saat ini. Berlokasi di pusat Kota Yogyakarta, kompleks ini mencakup area seluas sekitar 14.000 meter persegi, menjadikannya sebuah lanskap yang sentral bagi seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Fungsi Keraton tidak terbatas sebagai tempat tinggal resmi Sri Sultan Hamengkubuwono dan keluarganya, tetapi juga sebagai ruang suci di mana tradisi, seni, dan spiritualitas dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun.

Laporan ini disusun untuk memberikan ulasan komprehensif yang melampaui informasi permukaan. Analisis mendalam akan dilakukan untuk menyingkap interkoneksi di balik setiap elemen, dari sejarah pendiriannya yang krusial, kekayaan filosofi yang terukir dalam tata ruang dan upacaranya, hingga perannya sebagai destinasi pariwisata yang unik. Tujuannya adalah untuk menghadirkan pemahaman yang holistik, mengungkap esensi Keraton Yogyakarta sebagai sebuah peradaban yang hidup dan dinamis.

Fondasi Historis dan Arsitektur

Perjanjian Giyanti (1755): Sebuah Titik Balik Sejarah

Sejarah berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berawal dari sebuah peristiwa penting dalam sejarah Nusantara: Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755, di Desa Giyanti, Jawa Tengah. Perjanjian tersebut melibatkan VOC, Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwana III, dan Pangeran Mangkubumi. Perjanjian ini merupakan puncak dari sebuah konflik berkepanjangan yang dikenal sebagai Perang Mangkubumen (1746-1757). Pangeran Mangkubumi, adik dari Sunan Pakubuwono II, menolak intervensi kolonial Belanda yang terus-menerus terhadap kedaulatan Kerajaan Mataram. Perlawanan gigih Pangeran Mangkubumi memaksa VOC untuk mencari jalan damai, yang berujung pada tawaran pembagian wilayah Mataram.

Perjanjian Giyanti secara resmi membagi Kerajaan Mataram menjadi dua entitas politik: Kasunanan Surakarta Hadiningrat di bawah kepemimpinan Susuhunan Pakubuwana III dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi. Setelah perjanjian, Pangeran Mangkubumi diakui sebagai raja Ngayogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwana I Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Namun, perjanjian ini juga mengikat Kesultanan baru dengan beberapa kewajiban, termasuk menjual bahan-bahan makanan kepada VOC dengan harga tertentu.

Pembagian wilayah dan isi perjanjian ini memiliki dampak yang lebih dalam daripada sekadar pergeseran geopolitik. Berbagai sumber menunjukkan bahwa otoritas VOC yang dipaksakan dalam perjanjian ini mengakibatkan terbelenggunya perkembangan budaya bahari Indonesia, menggeser orientasi sosial budaya dari maritim ke terestrial. Keterikatan ekonomi dan politik yang tertera dalam perjanjian secara tidak langsung membatasi otonomi kerajaan baru dan memutus koneksi historis Mataram dengan laut, yang merupakan salah satu sumber kekuatan dan peradaban utama sebelumnya. Dengan demikian, Perjanjian Giyanti tidak hanya membelah Mataram menjadi dua kerajaan, tetapi juga secara fatal mengubah arah peradaban, mengukuhkan dominasi kolonial melalui kontrol ekonomi dan sosial yang tersembunyi di balik sebuah kesepakatan damai.

Pendirian dan Filosofi Keraton

Setelah pembagian wilayah, Sri Sultan Hamengkubuwana I segera menetapkan Daerah Mataram yang berada dalam kekuasaannya sebagai Ngayogyakarta Hadiningrat pada tanggal 13 Maret 1755. Ia memilih Hutan Pabringan, sebuah lokasi yang terletak di antara Sungai Winongo dan Sungai Code, sebagai pusat pemerintahan atau keraton. Lokasi ini dipilih secara strategis, dengan pertimbangan pertahanan dan keamanan yang sangat matang. Pembangunan keraton berlangsung selama hampir setahun, dan selama proses itu, Sultan mengawasi dari Pesanggrahan Ambar Ketawang.

Pada tanggal 7 Oktober 1756, Sri Sultan Hamengkubuwana I beserta keluarga dan pengikutnya melakukan prosesi boyongan, atau perpindahan, menuju keraton yang baru selesai dibangun. Peristiwa penting ini diabadikan dalam sebuah sengkalan memet (ukiran kronogram) pada Gerbang Kemagangan. Ukiran sepasang naga yang bertaut ekor di sisi dalam gerbang berbunyi Dwi Naga Rasa Tunggal, sementara ukiran sepasang naga bersisik merah di sisi luar berbunyi Dwi Naga Rasa Wani. Keduanya mengisyaratkan angka tahun 1682 dalam penanggalan Jawa. Kedua frasa tersebut bukan sekadar angka, melainkan memuat semangat yang mendalam: “tunggal” melambangkan semangat kemanunggalan atau persatuan, dan “wani” melambangkan keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Pendirian Keraton Yogyakarta ini tidak dilakukan secara reaktif atau kebetulan. Pangeran Mangkubumi tidak hanya seorang pemimpin militer yang berhasil memenangkan peperangan, melainkan juga seorang arsitek-filsuf yang merancang keratonnya dengan visi kosmologis yang utuh. Keahliannya dalam bidang arsitektur bahkan diakui oleh ilmuwan Belanda seperti Theodoor Gautier Thomas Pigeaud dan Lucien Adam. Keputusan strategisnya dalam memilih lokasi, serta penanaman nilai-nilai filosofis yang mendalam pada setiap elemen pendiriannya, seperti pada sengkalan yang bersemangat, menunjukkan bahwa pembangunan Keraton adalah sebuah manifestasi dari pemikiran yang matang. Keraton adalah cerminan fisik dari ideologi pendirinya, yang mengintegrasikan kekuatan fisik (pertahanan) dengan kekuatan spiritual (nilai-nilai luhur), menciptakan sebuah fondasi peradaban yang berorientasi pada kesejahteraan lahir dan batin.

Sumbu Filosofi dan Tata Ruang: Perjalanan Hidup Manusia

Salah satu aspek paling unik dari Keraton Yogyakarta adalah konsep Sumbu Filosofi atau Sumbu Imajiner yang menghubungkannya dengan elemen-elemen penting lainnya di Kota Yogyakarta.1 Poros ini membentang lurus dari Panggung Krapyak di selatan, melewati Keraton di tengah, hingga Tugu Pal Putih di utara. Sumbu ini tidak sekadar garis geografis, melainkan sebuah narasi simbolis yang melambangkan perjalanan hidup manusia dari kelahiran hingga kembali kepada Sang Pencipta.

Setiap elemen pada sumbu ini memiliki makna filosofis yang dalam. Panggung Krapyak, yang terletak kurang lebih 2 km dari Keraton, melambangkan alam arham atau rahim, tempat roh suci dihembuskan, yang menandai awal perjalanan kehidupan. Alun-Alun Kidul, yang berada di belakang Keraton, juga melambangkan rahim. Selanjutnya, kompleks

Kamandungan, yang namanya berasal dari kata kandungan, melambangkan janin yang menunggu dilahirkan. Lalu, pelataran Kemagangan melambangkan fase di mana seorang anak harus magang atau belajar untuk menjadi manusia dewasa yang berani menghadapi tantangan. Keraton sendiri adalah pusat dari kehidupan, tempat manusia menjalani hidupnya. Jalan-jalan menuju Tugu, seperti Jalan Margatama (marga = jalan, utama = utama) dan Margamulya (mulya = kemuliaan), melambangkan jalan utama dan jalan menuju kemuliaan. Puncak dari perjalanan ini adalah Tugu Pal Putih, yang melambangkan lingga atau benih kehidupan dan juga titik akhir dari perjalanan manusia menuju Manunggaling Kawula Kalawan Gusti—bersatunya hamba dengan penciptanya.

Selain tata ruang, arsitektur bangunan Keraton juga dipenuhi dengan simbolisme. Warna-warna khas seperti hijau dan kuning emas mengandung makna filosofis yang kuat. Hijau melambangkan kesejahteraan, kemakmuran, dan kehormatan, sementara kuning emas melambangkan kewibawaan dan kejayaan. Dengan merancang kota berdasarkan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, Keraton Yogyakarta menunjukkan bahwa ia adalah cetak biru peradaban yang bertujuan mencapai kesejahteraan lahiriah dan batiniah. Tata ruangnya berfungsi sebagai peta moral dan panduan hidup bagi masyarakatnya. Masyarakat yang hidup di kota ini secara konstan diingatkan akan tujuan hidup mereka melalui ruang publik yang mereka lalui, menjadikan filosofi tersebut bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Budaya dan Kesenian sebagai Jantung Kehidupan Keraton

Peran dan Kedudukan Abdi Dalem

Di tengah pusaran sejarah dan filosofi, kehidupan Keraton Yogyakarta terus berdenyut berkat peran vital para Abdi Dalem. Abdi Dalem didefinisikan sebagai pengikut setia Keraton yang bertanggung jawab memelihara warisan budaya dan prosedur istana. Mereka berasal dari berbagai strata sosial dan memiliki tugas yang sangat beragam, mulai dari staf administrasi, musisi gamelan, pengrajin seni, hingga penjaga istana.

Hubungan antara Sultan dan Abdi Dalem bukanlah sekadar hubungan atasan-bawahan dalam arti modern. Kedudukan mereka diperoleh melalui ngabekti atau pengabdian kepada raja, yang didasarkan pada kepercayaan bahwa raja adalah Kalifaullah (wakil Allah di dunia) yang memiliki tugas untuk memberikan kesejahteraan lahir dan batin kepada rakyat. Loyalitas mereka tidak diukur dari imbalan materi, tetapi dari nilai-nilai luhur seperti Mituhu (loyalitas), Perwira (kesatria), Mulia (bijak), dan Temen (lurus hati).

Para Abdi Dalem melihat pengabdian mereka bukan hanya sebagai pekerjaan, tetapi sebagai sumber berkah kehidupan (nyadong berkah) dan kebanggaan sosial. Kualitas pengabdian adalah sumber berkah, dan posisi mereka sebagai kelompok sosial terpilih memungkinkan mereka menjunjung tinggi wibawa Keraton. Model ini menunjukkan bahwa Keraton mempertahankan sistem nilai feodal yang unik, di mana pengabdian dan loyalitas berbasis spiritual-ideologis jauh lebih berharga daripada imbalan material. Sistem ini menjelaskan mengapa tradisi Keraton tetap hidup di era modern, karena ia didukung oleh komunitas yang loyal dan terikat secara moral dan spiritual, bukan hanya oleh struktur birokrasi.

Hajad Dalem: Upacara Adat dan Ritus Kehidupan

Keraton Yogyakarta secara rutin menyelenggarakan berbagai upacara adat yang dikenal sebagai Hajad Dalem. Dua upacara terbesar yang paling dikenal adalah

Garebeg dan Sekaten.Upacara Garebeg merupakan salah satu upacara yang paling sakral, rutin dilaksanakan tiga kali setahun:

- Garebeg Mulud: Dilaksanakan pada tanggal 12 Rabiul Awal (Mulud) untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad.

- Garebeg Sawal: Dilaksanakan pada tanggal 1 Sawal untuk menandai berakhirnya bulan puasa.

- Garebeg Besar: Dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijah (Besar) untuk memperingati Hari Raya Idul Adha.

Kata Garebeg sendiri berasal dari gumrebeg yang mengacu pada suara riuh keramaian. Upacara ini berawal dari tradisi Jawa kuno yang disebut Rajawedha (sedekah raja) yang kemudian dimodifikasi oleh Wali Songo sebagai sarana penyebaran agama Islam. Inti dari upacara ini adalah kirab Gunungan, sebuah representasi hasil bumi yang diarak dari Keraton menuju Masjid Gedhe sebagai sedekah raja untuk rakyat.

Upacara Sekaten adalah rangkaian upacara tahunan yang berlangsung selama tujuh hari, dari tanggal 5 hingga 11 bulan Mulud. Nama Sekaten memiliki dua pendapat asal-usul, yaitu dari kata syahadatain (dua kalimat syahadat) atau sekati yang merujuk pada dua set gamelan pusaka Keraton. Apapun asal-usulnya, keduanya menegaskan tujuan Sekaten sebagai syiar Islam. Puncak dari rangkaian ini adalah Garebeg Mulud.

Budaya Keraton adalah produk dari proses akulturasi dan adaptasi yang berkelanjutan. Ia menyerap nilai-nilai dari tradisi Jawa kuno, Hindu, dan Islam, lalu mengolahnya menjadi identitas yang khas. Pergeseran praktik juga terus terjadi untuk menyesuaikan dengan zaman. Salah satu contohnya adalah perubahan dari tradisi rayahan atau rebutan Gunungan yang kacau menjadi sistem pembagian yang lebih teratur. Perubahan ini menunjukkan kesadaran Keraton untuk mengembalikan makna edukatif dan spiritual dari tradisi, menjadikannya relevan dan bermartabat di era kontemporer. Keputusan ini menunjukkan bahwa Keraton tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga memanajemennya untuk tetap relevan dan penuh makna.

Tabel 1: Perbandingan Upacara Adat Keraton

| Nama Upacara | Tujuan | Waktu Pelaksanaan | Elemen Kunci |

| Garebeg Mulud | Memperingati Maulid Nabi Muhammad | 12 Rabiul Awal (Mulud) | Kirab Gunungan, prajurit, dan Abdi Dalem |

| Garebeg Sawal | Menandai berakhirnya bulan puasa (Idul Fitri) | 1 Sawal | Kirab Gunungan dan sedekah raja |

| Garebeg Besar | Memperingati Hari Raya Idul Adha | 10 Dzulhijah (Besar) | Kirab Gunungan dan sedekah raja |

| Sekaten | Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW | 5-11 Mulud/Rabiul Awal | Gamelan pusaka Kyai Nogowilogo dan Kyai Gunturmadu dimainkan |

Dimensi Pariwisata dan Pelestarian

Keraton sebagai Destinasi Wisata Sejarah dan Budaya

Keraton Yogyakarta telah menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, menawarkan pengalaman mendalam tentang sejarah dan budaya Jawa. Lokasinya yang strategis di pusat kota, tepat di sisi selatan kawasan Malioboro, membuatnya mudah diakses dengan berbagai moda transportasi, seperti becak atau andong.

Untuk kunjungan umum, Keraton memiliki jam operasional yang spesifik. Berdasarkan informasi terkini, Keraton Yogyakarta buka setiap hari Selasa hingga Minggu, mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB, dengan penutupan pada hari Senin dan tanggal 17 Agustus. Harga tiket masuk diberlakukan secara berbeda untuk wisatawan domestik dan mancanegara, namun tetap terjangkau.

Tabel 2: Rincian Kunjungan dan Aturan Praktis

| Kategori | Rincian | |

| Lokasi | Jl. Rotowijayan Blok No. 1, Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta | |

| Jam Buka | Selasa-Minggu, pukul 08.00-14.00 WIB | |

| Hari Tutup | Senin dan 17 Agustus | |

| Harga Tiket Masuk | Domestik: Rp15.000 (dewasa), Rp10.000 (anak) Mancanegara: Rp25.000 (dewasa), Rp20.000 (anak) |

|

Museum-Museum Keraton: Jendela Warisan Pusaka

Di dalam kompleks Keraton, terdapat berbagai museum yang berfungsi sebagai jendela untuk melihat kekayaan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Koleksi-koleksi yang dipamerkan di museum-museum ini terbuat dari beragam bahan, mulai dari perunggu, kayu jati, kertas, kaca, besi, hingga kulit. Beberapa museum yang dapat dikunjungi antara lain:

- Museum Sri Sultan Hamengkubuwono IX: Menyimpan koleksi dan memorabilia dari masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

- Museum Batik: Menampilkan koleksi batik milik Keraton, termasuk hibah dari trah Sri Sultan dan pengusaha batik di Yogyakarta.

- Museum Kristal: Menyimpan berbagai koleksi kristal Keraton seperti guci, hiasan meja, dan vas.

- Museum Lukisan dan Foto: Memamerkan berbagai lukisan dan foto bersejarah.

- Museum Kereta Kencana: Menampilkan koleksi kereta kencana yang digunakan oleh para Sultan

Selain koleksi-koleksi tersebut, museum ini juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penelitian budaya untuk melestarikan dan mempromosikan warisan Jawa. Fasilitas penunjang seperti pemandu, mushola, toilet, dan toko suvenir juga tersedia untuk kenyamanan pengunjung.

Etika dan Aturan Kunjungan

Kunjungan ke Keraton Yogyakarta bukanlah sekadar aktivitas wisata biasa, melainkan sebuah pengalaman yang membutuhkan penghormatan terhadap adat dan tradisi yang berlaku. Keraton bukanlah tempat wisata komersial; ia adalah sebuah situs suci dan pusat budaya yang masih hidup. Oleh karena itu, terdapat etika dan aturan ketat yang harus dipatuhi oleh setiap pengunjung.

Pengunjung diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang sopan dan rapi. Pria disarankan mengenakan celana panjang dan bersepatu, sementara wanita disarankan mengenakan gaun, blus berlengan, atau busana muslim. Terdapat larangan untuk memakai celana pendek, jeans, kaos tanpa lengan, rok mini, atau sandal. Aturan ini bertujuan untuk menjaga kesakralan dan wibawa Keraton. Selain itu, pengunjung juga dilarang menyentuh benda atau koleksi museum, membawa senjata tajam, obat-obatan terlarang, makanan, minuman, dan hewan peliharaan. Beberapa lokasi juga memiliki larangan ketat untuk pengambilan foto atau video.

Aturan-aturan ini mencerminkan komitmen Keraton terhadap cultural stewardship (pengasuhan budaya) daripada mass tourism (pariwisata massal). Harga tiket yang terjangkau, dikombinasikan dengan peraturan yang ketat, menunjukkan bahwa Keraton secara sadar memilih untuk memprioritaskan fungsi pelestarian dan pendidikan. Tujuannya bukan semata-mata untuk mencari keuntungan finansial, melainkan untuk berbagi warisan budaya dengan cara yang bertanggung jawab dan bermartabat, memastikan bahwa Keraton tetap menjadi pusat spiritual dan bukan hanya objek komoditas. Melalui regulasi ini, Keraton mengedukasi pengunjung tentang pentingnya penghormatan terhadap tradisi dan artefak, menjaga kesakralan, dan mengontrol interaksi untuk menjaga otentisitas pengalaman.

Kesimpulan

Sebagai sintesis dari laporan ini, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dapat dipahami sebagai sebuah peradaban yang kompleks dan berlapis. Sejarah pendiriannya yang lahir dari konflik politik Perjanjian Giyanti diimbangi oleh visi filosofis yang mendalam dari pendirinya, Sri Sultan Hamengkubuwana I. Tata ruang dan arsitektur Keraton, dari Sumbu Filosofi hingga detail sengkalan, bukanlah kebetulan, melainkan manifestasi dari sebuah cetak biru peradaban yang berorientasi pada nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan.

Jantung peradaban ini berdetak melalui tradisi yang hidup, dijaga oleh para Abdi Dalem yang loyal dan mengabdi bukan demi imbalan materi, tetapi atas dasar spiritualitas dan keyakinan. Upacara-upacara seperti Garebeg dan Sekaten menunjukkan bagaimana tradisi Keraton secara terus-menerus beradaptasi dengan era modern, menggeser praktik yang kurang relevan untuk menegaskan kembali esensi maknanya.

Dalam dimensinya sebagai destinasi pariwisata, Keraton menjaga keseimbangan yang unik. Aturan dan etika kunjungan yang ketat, dikombinasikan dengan harga tiket yang terjangkau, menunjukkan bahwa fokus utamanya adalah pada pelestarian dan pendidikan, bukan pada keuntungan komersial. Pendekatan ini memposisikan Keraton bukan hanya sebagai objek wisata, melainkan sebagai sebuah warisan budaya hidup yang mengundang pengunjung untuk menjadi bagian dari proses pelestariannya.

Tantangan terbesar yang dihadapi Keraton di masa depan adalah menjaga keseimbangan dinamis ini di tengah arus globalisasi dan modernitas. Namun, dengan fondasi historis, filosofis, dan komitmen pelestarian yang kuat, Keraton Yogyakarta memiliki peluang besar untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi model global bagi bagaimana sebuah institusi budaya dapat menjaga esensinya di era kontemporer, menjadi simbol hidup dari perpaduan antara tradisi dan modernitas.

Daftar Pustaka :

- Kawasan Kraton – Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, diakses September 15, 2025, https://kebudayaan.jogjakota.go.id/page/index/kawasan-kraton

- Getting To Know The Abdi Dalem: Their Duties And Functions At The Yogyakarta Palace, diakses September 15, 2025, https://goajomblang.com/getting-to-know-the-abdi-dalem-their-duties-and-functions-at-the-yogyakarta-palace/

- Sejarah – HUT Kota Yogyakarta, diakses September 15, 2025, https://hutkota.jogjakota.go.id/page/index/sejarah-kota-yogyakarta

- Sejarah Perjanjian Giyanti: Latar Belakang, Isi Perjanjian dan Dampaknya – Harianbatakpos.com, diakses September 15, 2025, https://www.harianbatakpos.com/sejarah-perjanjian-giyanti-latar-belakang-isi-perjanjian-dan-dampaknya/

- Mengenal Perjanjian Giyanti, Isi, Sejarah, dan Dampaknya yang, diakses September 15, 2025, https://www.liputan6.com/hot/read/5596500/mengenal-perjanjian-giyanti-isi-sejarah-dan-dampaknya-yang-perlu-diketahui

- Dampak Perjanjian Giyanti bagi Peradaban Kerajaan di Pulau Jawa | kumparan.com, diakses September 15, 2025, https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/dampak-perjanjian-giyanti-bagi-peradaban-kerajaan-di-pulau-jawa-214DYkGlcPK

- Biografi Pangeran Mangkubumi, Sosok Pendiri Keraton Jogja – detikcom, diakses September 15, 2025, https://www.detik.com/jogja/budaya/d-6854803/biografi-pangeran-mangkubumi-sosok-pendiri-keraton-jogja

- Sejarah Yogyakarta, Perjanjian Giyanti hingga Reformasi – detikNews, diakses September 15, 2025, https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5838847/sejarah-yogyakarta-perjanjian-giyanti-hingga-reformasi

- Kraton Yogyakarta, diakses September 15, 2025, https://kebudayaan.jogjakota.go.id/page/index/kawasan-cagar-budaya-kraton/1000

- Sumbu Filosofi Yogyakarta, Pengejawantahan Asal dan Tujuan Hidup, diakses September 15, 2025, https://www.kratonjogja.id/tata-rakiting/21-sumbu-filosofi-yogyakarta-pengejawantahan-asal-dan-tujuan-hidup/

- Mendukung Sumbu Filosofi Yogyakarta Menuju Warisan Dunia. – Kemantren Kraton, diakses September 15, 2025, https://kratonkec.jogjakota.go.id/detail/index/22968

- makna filosofi simbolis warna dan corak bangunan keraton Yogyakarta – Repository UPY, diakses September 15, 2025, http://repository.upy.ac.id/144/1/ARTIKEL%20%20LARAS.pdf

- Abdi Dalem, Penjaga Keseimbangan Tradisi Dan Modernitas – Pemda DIY, diakses September 15, 2025, https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/abdi-dalem-penjaga-keseimbangan-tradisi-dan-modernitas

- Garebeg – Kraton Jogja, diakses September 15, 2025, https://www.kratonjogja.id/hajad-dalem/1-garebeg/

- 7 Upacara Adat Yogyakarta dan Tujuannya – Kompas.com, diakses September 15, 2025, https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/11/10/203216778/7-upacara-adat-yogyakarta-dan-tujuannya?page=all

- 7 Upacara adat jawa yang masih ada di Yogyakarta – D’PARAGON, diakses September 15, 2025, https://blog.dparagon.com/7-upacara-adat-jawa-yang-masih-ada-di-yogyakarta/

- Sekaten Keraton Yogyakarta Tak Sekadar Melestarikan Budaya – Tirto.id, diakses September 15, 2025, https://tirto.id/sekaten-keraton-yogyakarta-tak-sekadar-melestarikan-budaya-g3Lx

- Keraton Yogyakarta di Yogyakarta – Atourin, diakses September 15, 2025, https://atourin.com/destination/yogyakarta/keraton-yogyakarta

- Harga Tiket Masuk dan Jam Buka Keraton Yogyakarta, Agustus 2023 – Travel Kompas, diakses September 15, 2025, https://travel.kompas.com/read/2023/08/27/150300827/harga-tiket-masuk-dan-jam-buka-keraton-yogyakarta-agustus-2023

- Harga tiket masuk Keraton Yogyakarta 2025: Info terbaru dan jam buka – ANTARA News, diakses September 15, 2025, https://www.antaranews.com/berita/4925929/harga-tiket-masuk-keraton-yogyakarta-2025-info-terbaru-dan-jam-buka

- Tata Ruang dan Bangunan Kawasan Inti Keraton Yogyakarta, diakses September 15, 2025, https://www.kratonjogja.id/tata-rakiting/4-tata-ruang-dan-bangunan-kawasan-inti-keraton-yogyakarta/

- Museum Keraton Yogyakarta – direktori online museum di indonesia, diakses September 15, 2025, https://direktorionlinemuseumdiindonesia.wordpress.com/museum-keraton-yogyakarta/

- Museum Keraton Yogyakarta Yogya – GudegNet, diakses September 15, 2025, https://www.gudeg.net/direktori/3869/museum-keraton-yogyakarta.html

- Keraton Yogyakarta Lakukan Uji Coba Prosedur Kebiasaan Baru, diakses September 15, 2025, https://www.kratonjogja.id/peristiwa/109-keraton-yogyakarta-lakukan-uji-coba-prosedur-kebiasaan-baru/

- Tata Tertib Istura Yogyakarta – Sekretariat Negara, diakses September 15, 2025, https://www.setneg.go.id/baca/index/tata_tertib_istura_yogyakarta