Pendahuluan

Mata uang suatu negara lebih dari sekadar alat tukar. Ia adalah simbol kedaulatan, cerminan stabilitas ekonomi, dan narasi visual dari perjalanan sejarah bangsa. Laporan ini menyajikan analisis mendalam dan komprehensif mengenai evolusi mata uang Republik Indonesia, Rupiah, sejak masa pra-kemerdekaan hingga era modern. Penelusuran ini tidak hanya mencakup kronologi desain dan fitur teknis, tetapi juga mengupas tuntas konteks politik, ekonomi, dan kebijakan yang membentuk Rupiah di setiap fase sejarahnya.

Laporan ini disusun dengan pendekatan historis-analitis, mensintesis data dan informasi dari berbagai sumber untuk membangun pemahaman yang bernuansa tentang peristiwa-peristiwa penting yang menandai perjalanan Rupiah. Kami akan mengidentifikasi titik balik kunci, menganalisis peran lembaga-lembaga sentral seperti Bank Indonesia, dan mengevaluasi tantangan serta prospek yang dihadapi mata uang nasional di masa depan, termasuk wacana redenominasi dan adopsi mata uang digital.

Uang di Masa Pra-Kemerdekaan: Warisan dan Ketegangan Moneter

Sistem Moneter Kolonial dan Masa Pendudukan Jepang

Sejarah mata uang di Nusantara telah dimulai jauh sebelum masa kemerdekaan, dengan catatan bahwa masyarakat kepulauan telah mengenal uang sejak abad ke-9 Masehi, yang berasal dari Kerajaan Jenggala. Namun, pada masa kolonial, sistem moneter Indonesia didominasi oleh mata uang yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda, dengan Gulden sebagai mata uang utama yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank.

Kondisi moneter menjadi kacau balau setelah pendudukan Jepang. Pemerintah Jepang tidak hanya melarang peredaran uang Hindia Belanda, tetapi juga mengedarkan tiga jenis mata uang Jepang secara bersamaan, yaitu uang De Japansche Regeering, Dai Nippon emisi, dan Dai Nippon Teikoku Seibu. Sirkulasi tiga mata uang yang tidak terkontrol ini memicu inflasi hebat yang membebani rakyat dan menciptakan kekacauan ekonomi.

Dualisme dan Konflik Pasca-Proklamasi

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pemerintah Republik Indonesia dihadapkan pada situasi moneter yang sangat kompleks. Empat jenis mata uang yang berbeda beredar di masyarakat: sisa-sisa mata uang kolonial Belanda, mata uang yang diterbitkan oleh Pemerintah Jepang, dan dua seri mata uang lain yang dikeluarkan Jepang. Di tengah kekacauan ini, sebuah maklumat pemerintah pada 2 Oktober 1945 secara tegas menyatakan bahwa uang Netherlands Indies Civil Administration (NICA) tidak berlaku di wilayah Republik Indonesia. Namun, hanya sehari kemudian, maklumat lain menetapkan bahwa keempat mata uang yang ada tetap sah sebagai alat tukar sementara. Keputusan ini juga disertai dengan rencana ambisius untuk menerbitkan mata uang nasional sendiri, yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI).

Konflik kedaulatan moneter semakin memanas dengan kembalinya tentara Sekutu yang didampingi oleh sisa-sisa pemerintahan Hindia Belanda dalam pengasingan di Australia. Mereka mengedarkan kembali uang NICA yang dicetak di Australia pada tahun 1943. Uang NICA ini, yang dikenal sebagai uang merah karena gambarnya yang didominasi Ratu Wilhelmina , dimaksudkan sebagai upaya untuk menggantikan mata uang Jepang yang telah dilarang. Peredaran uang NICA ini merupakan deklarasi terang-terangan bahwa otoritas moneter masih berada di tangan kolonial, dan tindakan tersebut secara langsung dianggap melanggar kedaulatan ekonomi Indonesia yang baru merdeka. Dalam konteks ini, penerbitan mata uang bukan hanya sekadar tindakan ekonomi untuk mengendalikan inflasi, melainkan juga sebuah pernyataan politik yang fundamental. Ini merupakan manifestasi fisik dari perjuangan bangsa untuk menegaskan bahwa kekuasaan, termasuk kendali atas sistem moneter, sepenuhnya berada di tangan Republik Indonesia.

Kelahiran Kedaulatan Ekonomi: Oeang Republik Indonesia (ORI)

Latar Belakang dan Peresmian ORI

Dalam upaya menanggapi kekacauan moneter dan menegaskan kedaulatan, pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah bersejarah. Menteri Keuangan A. A. Maramis membentuk “Panitia Penyelenggara pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia” pada 7 November 1945. Tujuan penerbitan ORI sangat multi-dimensi: ia adalah mata uang pertama yang dimiliki Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan , berfungsi sebagai identitas bangsa, alat untuk menegaskan kedaulatan ekonomi, dan instrumen untuk menyehatkan perekonomian dari inflasi yang parah. Selain itu, ORI diterbitkan untuk menggantikan mata uang kolonial dan Jepang yang beredar, serta menjadi salah satu bentuk perlawanan terhadap Belanda.

Meskipun lembaran ORI pertama mencantumkan tanggal emisi 17 Oktober 1945, uang ini baru secara resmi berlaku dan beredar di Jawa pada 30 Oktober 1946. Perbedaan tanggal ini mencerminkan tantangan luar biasa yang dihadapi oleh pemerintah baru. Proses pembuatan dan percetakan ORI dikerjakan dalam kondisi darurat, di mana pencetakan terpaksa dipindahkan dari Jakarta ke beberapa daerah seperti Yogyakarta dan Surakarta karena situasi keamanan yang tidak kondusif. Meskipun demikian, peluncuran ORI berhasil membangkitkan semangat rakyat yang melihatnya sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan.

Evolusi Desain dan Seri Awal ORI

Desain ORI pada masa revolusi mencerminkan semangat kebangsaan yang tinggi. Seri ORI I yang beredar pada 1946 hadir dalam pecahan 1 sen, 5 sen, 10 sen, Rp 1/2, Rp 1, Rp 5, Rp 10, dan Rp 100. Lembaran nominal kecil seperti 1 sen menampilkan gambar keris dan teks UUD 1945 di bagian belakangnya, sementara pecahan Rp1 ke atas menampilkan gambar Ir. Soekarno. Simbolisme ini sangat penting; pemilihan gambar keris, yang merupakan senjata tradisional, dan teks undang-undang dasar, yang menjadi pondasi hukum negara, menunjukkan upaya untuk membangun identitas visual yang kuat dan memobilisasi dukungan psikologis rakyat terhadap mata uang nasional.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah mengeluarkan seri-seri ORI berikutnya dengan desain yang terus berevolusi. Seri ORI III (1947-1950) memperkenalkan pecahan baru seperti Rp 2 1/2, Rp 25, Rp 50, Rp 100, dan Rp 250 dengan gambar-gambar yang lebih kompleks, seperti Soekarno dengan pemandangan dan banteng mengamuk. Seri ORI IV (1948) bahkan menampilkan pecahan unik Rp 40 dengan gambar Soekarno bersama penenun. Pada seri ORI Baru (1949) yang ditandatangani oleh Loekman Hakim, desainnya mencakup gambar padi, daun pisang, dan pohon beringin, yang menegaskan identitas agraris dan budaya bangsa.

Dinamika Revolusioner: Mata Uang Daerah (ORIDA)

Di tengah keterbatasan distribusi dan perlawanan Belanda, peredaran ORI tidak dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini memicu munculnya Mata Uang Republik Indonesia Daerah (ORIDA). Para komandan regional diinstruksikan untuk menerbitkan mata uang mereka sendiri guna mencegah peredaran uang Belanda di wilayah yang berada di bawah kendali mereka. Fenomena ini menunjukkan adanya fragmentasi kekuasaan moneter di mana otoritas pusat masih rapuh dan kontrolnya belum sepenuhnya terkonsolidasi.

Contoh-contoh ORIDA yang tercatat dalam sejarah meliputi uang kertas Rp25 dari Keresidenan Banten (15 Desember 1947), uang Rp10 dari Provinsi Sumatra (1 Januari 1948), serta uang Rp500 dan Rp1,000 dari Keresidenan Bengkulu (1 Juni 1947). Meskipun bertujuan untuk menolak uang Belanda, keberadaan ORIDA juga menjadi bukti nyata bahwa unifikasi nasional, baik secara politik maupun ekonomi, adalah proses yang panjang dan sulit di tengah gejolak revolusi. Tujuan utama dari penerbitan mata uang regional ini adalah untuk menyatukannya kembali setelah kemerdekaan penuh tercapai.

Tabel 1: Seri Mata Uang ORI (1946-1949)

| Pecahan | Warna Dominan | Gambar Depan | Tanggal Pengeluaran | Tanggal Peredaran | Catatan Historis |

| 1 Sen | Hijau | Keris | 17 Oktober 1945 | 10 Oktober 1946 | Teks UUD 1945 di belakang, ditandatangani A.A. Maramis |

| Rp1 | Hijau | Ir. Soekarno | 17 Oktober 1945 | 10 Oktober 1946 | Gambar Gunung Berapi di belakang |

| Rp1/2 | Coklat | Harga dan Otoritas | 26 Juli 1947 | 26 Juli 1947 | Bagian dari Seri ORI III |

| Rp25 | Hijau | Soekarno & Pemandangan | 26 Juli 1947 | 26 Juli 1947 | Gambar Banteng mengamuk di belakang |

| Rp40 | Hijau | Soekarno & Penenun | 23 Agustus 1948 | 23 Agustus 1948 | Bagian dari Seri ORI IV, ditandatangani Mohammad Hatta |

Era Transisi dan Konsolidasi Rupiah (1950-1996)

Unifikasi Mata Uang dan Kebijakan Sanering

Setelah pengakuan kedaulatan penuh oleh Belanda, Indonesia memasuki periode konsolidasi moneter. Mata uang ORI secara bertahap ditarik dari peredaran dan digantikan oleh Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Pada 1 Juli 1953, De Javasche Bank dinasionalisasi dan namanya diubah menjadi Bank Indonesia, yang secara resmi menjadi bank sentral pertama Republik Indonesia.

Namun, perjalanan Rupiah tidak selalu mulus. Pada 25 Agustus 1959, pemerintah mengambil kebijakan drastis yang dikenal sebagai sanering atau pemotongan nilai uang. Kebijakan ini secara efektif memangkas nilai uang hingga 90 persen, di mana uang pecahan Rp500 dan Rp1,000 masing-masing diturunkan nilainya menjadi Rp50 dan Rp100. Tujuan sanering adalah untuk mengendalikan inflasi yang tinggi, menstabilkan harga, dan mengurangi jumlah uang yang beredar dari 34 miliar rupiah menjadi 21 miliar rupiah. Berbeda secara fundamental dengan wacana redenominasi modern,

sanering adalah tindakan yang secara langsung mengurangi nilai uang yang dimiliki masyarakat, sehingga menurunkan daya beli secara drastis. Hal ini merupakan sebuah solusi krisis yang sangat menyakitkan, dan pengalaman historis ini menjadi bayang-bayang yang membuat pembahasan mengenai redenominasi di masa kini menjadi sangat sensitif.

Evolusi Desain dan Fitur Keamanan

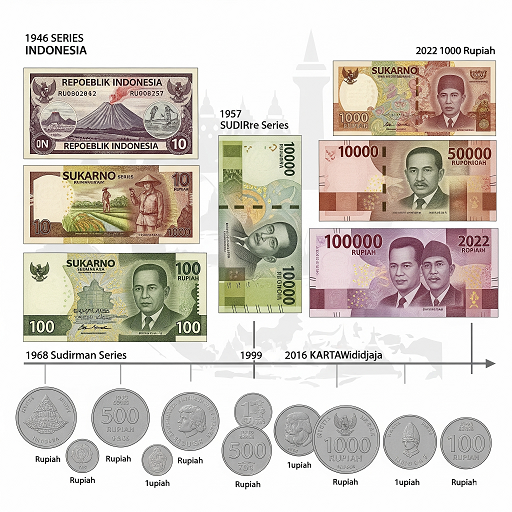

Dari tahun 1950-an hingga 1990-an, Bank Indonesia terus memperkenalkan seri uang kertas dan koin baru untuk mengakomodasi kebutuhan ekonomi yang berkembang. Uang koin mulai beredar kembali pada tahun 1970 dengan nominal kecil seperti Rp1 dan Rp5 yang terbuat dari aluminium. Seri uang kertas juga berevolusi, dimulai dari seri Sudirman (1968), seri Diponegoro (1975/1977), hingga seri-seri baru pada dekade 1980-an dan 1990-an.

Seiring dengan perkembangan teknologi percetakan, fitur keamanan pada uang Rupiah juga ditingkatkan secara bertahap. Fitur dasar yang diperkenalkan meliputi watermarks, electrotypes, dan security threads yang disisipi serat berwarna. Sejak tahun 1993, Bank Indonesia mulai menggunakan fitur keamanan Rectoverso pada uang kertasnya.

Rectoverso adalah teknik cetak khusus di mana dua gambar yang terpisah pada bagian depan dan belakang uang akan membentuk sebuah gambar utuh (logo Bank Indonesia) saat diterawang. Fitur ini dirancang untuk mempersulit pemalsuan dengan menggunakan teknik cetak presisi yang sangat tinggi. Fitur-fitur tambahan seperti holograms dan iridescent stripes juga mulai diterapkan pada seri-seri berikutnya, yang secara konsisten menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas mata uang nasional dari ancaman pemalsuan.

Badai Krisis: Ujian Terberat Nilai Rupiah

Krisis Finansial Asia 1997-1998

Krisis finansial yang melanda Asia pada tahun 1997-1998 menjadi ujian terberat bagi Rupiah. Krisis ini merupakan kombinasi parah dari faktor internal dan eksternal. Secara internal, ekonomi Indonesia sangat rentan karena sistem perbankan yang lemah, tingginya utang luar negeri, dan struktur ekonomi yang didominasi oleh crony capitalism. Faktor eksternal, seperti pelarian modal asing, memicu melemahnya nilai tukar mata uang di seluruh kawasan.

Dampak terhadap Rupiah sangatlah dramatis. Nilai tukar anjlok dari sekitar Rp2.600 per dolar AS pada akhir tahun 1997 menjadi puncaknya di sekitar Rp18.000 pada tahun 1998. Penurunan nilai yang luar biasa ini menyebabkan inflasi melonjak hingga 59,1% dan mengakibatkan kebangkrutan massal perusahaan, terutama yang bergantung pada bahan baku impor. Sebagai respons, pemerintah meminta bantuan dari IMF dan Bank Indonesia mengambil kebijakan moneter yang ketat, termasuk menaikkan suku bunga SBI hingga 58% per tahun dan mencabut izin operasi 16 bank swasta.

Krisis Keuangan Global 2008

Sepuluh tahun setelah krisis 1998, Rupiah kembali diuji oleh krisis keuangan global pada tahun 2008. Nilai tukar Rupiah yang relatif stabil di kisaran Rp9.600 per dolar AS pada tahun 2007 melemah tajam sejak September 2008, mencapai Rp10.179 pada tahun 2008 dan sempat menyentuh Rp11.711 pada November 2008.

Meskipun terjadi fluktuasi, depresiasi Rupiah pada krisis 2008 jauh lebih terkendali dibandingkan dengan krisis 1998. Perbedaan ini secara langsung mencerminkan adanya reformasi fundamental yang dilakukan pasca-krisis 1998. Pada tahun 1998, kelemahan sistem keuangan nasional dan menurunnya kredibilitas Bank Indonesia dianggap sebagai penyebab utama ambruknya Rupiah. Kegagalan di masa lalu menjadi pemicu untuk perbaikan institusional, termasuk pemberian independensi kepada Bank Indonesia. Perbaikan ini menghasilkan sistem keuangan yang lebih kuat dan mampu menghadapi guncangan ekonomi global dengan ketahanan yang lebih baik.

Tabel 2: Perbandingan Nilai Tukar Rupiah/USD Saat Krisis 1998 dan 2008

| Indikator | Krisis Finansial Asia (1998) | Krisis Keuangan Global (2008) |

| Nilai Tukar (Rupiah/USD) | Anjlok dari Rp2.600 ke Rp18.000 | Melemah dari Rp9.636 ke Rp11.711 (tertinggi) |

| Tingkat Inflasi | 59,1% | Terkendali |

| Penyebab Utama | Kombinasi sistem perbankan lemah dan crony capitalism | Capital flight sebagai dampak krisis global |

| Dampak Ekonomi | Kebangkrutan massal, pengangguran meningkat | Penurunan ekspor, tetapi ekonomi relatif lebih stabil |

Rupiah di Abad ke-21: Modernisasi dan Tantangan Masa Depan

Seri Uang Terkini dan Fitur Keamanan

Di era modern, Rupiah terus berevolusi dalam hal desain, material, dan fitur keamanan. Bank Indonesia secara berkala mengeluarkan seri uang baru untuk meningkatkan efisiensi dan mencegah pemalsuan. Seri uang yang beredar saat ini mencakup Tahun Emisi (TE) 2016 dan TE 2022. Uang kertas ini menampilkan gambar Pahlawan Nasional dan pemandangan ikonik Indonesia, serta dilengkapi dengan fitur keamanan canggih.

Fitur-fitur tersebut meliputi:

- Material dasar dari serat kapas atau serat abacá yang lebih fleksibel dan tahan lama.

- Watermarks dan electrotypes yang dibuat dengan mengendalikan kerapatan serat untuk membentuk gambar tertentu saat diterawang.

- Security threads yang disisipkan secara horizontal dan vertikal.

- Intaglio printing atau teknik cetak intaglio yang menghasilkan angka nominal yang terasa kasar saat diraba, bertujuan untuk membantu penyandang tunanetra mengenali nominal uang.

- Rectoverso yang telah disempurnakan dengan pola yang lebih sulit dipalsukan, di mana dua gambar yang terpisah akan membentuk logo Bank Indonesia saat diterawang.

- EURion constellation rings, rainbow printing, holograms, dan clear windows pada seri-seri terbaru untuk mempersulit pemalsuan.

Sementara itu, uang koin juga mengalami modernisasi. Uang koin terbaru yang beredar (TE 2016) terbuat dari baja berlapis nikel dan menampilkan gambar pahlawan nasional seperti I Gusti Ketut Pudja dan T.B. Simatupang. Meskipun koin Rp1 secara resmi masih berlaku, nominal terkecil yang umum digunakan adalah koin Rp100 hingga Rp1.000.

Wacana Redenominasi Rupiah

Wacana untuk menyederhanakan pecahan Rupiah (redenominasi) telah menjadi topik pembahasan yang kembali digulirkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Redenominasi didefinisikan sebagai penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah daya beli atau nilai tukarnya. Contohnya, Rp1.000 akan menjadi Rp1, tetapi harga barang yang tadinya Rp10.000 akan menjadi Rp10.

Penyederhanaan ini bertujuan untuk membuat transaksi lebih efisien, mempermudah pencatatan akuntansi, dan meningkatkan kredibilitas Rupiah di mata internasional. Tanpa disadari, masyarakat telah melakukan redenominasi secara informal dengan menggunakan sebutan “K” untuk kelipatan seribu, seperti 30K untuk Rp30.000. Fenomena ini menunjukkan adanya kesiapan psikologis di tengah masyarakat.

Meskipun demikian, redenominasi tidak sama dengan sanering, yang pernah diterapkan pada tahun 1959. Sanering adalah pemotongan nilai uang yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis, sedangkan redenominasi tidak memotong nilai, melainkan hanya menyederhanakan jumlah digit.

Rencana redenominasi membutuhkan landasan hukum yang kuat. Namun, upaya untuk memaksakan kebijakan ini melalui pengujian undang-undang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menyatakan bahwa redenominasi adalah domain kebijakan moneter yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR, karena dampaknya yang luas terhadap sistem moneter dan psikologi ekonomi masyarakat.

Tabel 3: Perbedaan Kunci antara Sanering dan Redenominasi

| Indikator | Sanering (Pemotongan Nilai Uang) | Redenominasi (Penyederhanaan Nilai Uang) |

| Definisi | Pemotongan nilai uang secara drastis | Penyederhanaan jumlah digit tanpa mengubah nilai tukar |

| Dampak terhadap Nilai Tukar | Nilai uang berkurang secara signifikan | Nilai uang tetap sama, hanya angkanya mengecil |

| Dampak terhadap Daya Beli | Menurun drastis | Daya beli tetap tidak berubah |

| Tujuan | Mencegah inflasi tinggi dan mengurangi peredaran uang | Memudahkan transaksi dan meningkatkan efisiensi |

| Contoh Historis | Kebijakan Sanering pada 25 Agustus 1959 | Belum pernah diterapkan di Indonesia |

Inovasi Moneter: Prospek Rupiah Digital

Di tengah perkembangan teknologi, Bank Indonesia telah memulai eksplorasi mata uang digital melalui inisiatif “Proyek Garuda”. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau Rupiah Digital, yang merupakan kontribusi Bank Indonesia untuk menjaga kedaulatan Rupiah di era digital.

Rupiah Digital memiliki potensi besar untuk mengubah sistem keuangan Indonesia. Manfaat utamanya meliputi pengurangan biaya yang terkait dengan penggunaan uang tunai, peningkatan efisiensi sistem keuangan, dan peningkatan keamanan transaksi. Namun, terdapat tantangan signifikan yang harus diatasi, seperti masalah infrastruktur, terutama di daerah yang belum memiliki akses internet yang memadai, serta tingkat literasi teknologi masyarakat yang masih rendah. Solusi yang diusulkan adalah sosialisasi dan edukasi yang masif di seluruh lapisan masyarakat.

Penting untuk membedakan antara Rupiah Digital dan cryptocurrency yang telah lebih dulu populer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, cryptocurrency di Indonesia tidak diakui sebagai mata uang, melainkan sebagai aset komoditi. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia secara tegas membedakan mata uang yang dijamin oleh negara dengan aset digital lainnya, sebuah sikap yang penting untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan moneter di tengah lanskap keuangan yang terus berubah.

Titik Balik Kunci dalam Sejarah Rupiah

Perjalanan Rupiah adalah cerminan dari perjuangan dan adaptasi sebuah bangsa. Titik balik kuncinya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Penerbitan ORI (1946): Langkah ini bukan sekadar tindakan ekonomi, tetapi sebuah proklamasi kedaulatan yang menempatkan kendali moneter di tangan bangsa Indonesia sendiri.

- Kebijakan Sanering (1959): Merupakan respons keras terhadap hiperinflasi, namun juga menjadi pelajaran berharga tentang risiko dari kebijakan moneter yang drastis.

- Krisis Moneter (1998): Ujian terberat yang menyingkap kelemahan struktural ekonomi dan institusional. Namun, krisis ini juga menjadi katalisator bagi reformasi besar-besaran, terutama dalam hal independensi Bank Indonesia.

- Adopsi Teknologi (Abad ke-21): Langkah-langkah menuju Rupiah Digital menunjukkan kesiapan Indonesia untuk beradaptasi dengan masa depan keuangan, meskipun masih ada tantangan yang harus diselesaikan.

Evaluasi Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas

Peran Bank Indonesia telah berevolusi dari lembaga kolonial menjadi pilar utama stabilitas ekonomi. Berdasarkan undang-undang, tugas utama Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah. Bank Indonesia menjalankan peran ini melalui berbagai instrumen kebijakan moneter, seperti:

- Operasi Pasar Terbuka: Dengan membeli atau menjual surat berharga negara untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar.

- Penetapan Suku Bunga Acuan: Sebagai acuan bagi industri perbankan dalam menentukan suku bunga pinjaman.

- Penetapan Cadangan Wajib: Menentukan persentase simpanan nasabah yang harus disimpan oleh bank di bank sentral untuk mengendalikan likuiditas.

Selain itu, Bank Indonesia juga berperan sebagai lender of resort untuk menyelamatkan sistem perbankan dari kesulitan likuiditas, seperti yang terlihat pada masa pandemi COVID-19. Transformasi dari lembaga yang dianggap lemah pada tahun 1998 menjadi bank sentral yang independen dan kredibel pada tahun 2008 menunjukkan bahwa ketahanan Rupiah sangat bergantung pada kekuatan dan kredibilitas institusi yang mengelolanya.

Prospek dan Rekomendasi Strategis

Melihat ke depan, perjalanan Rupiah akan terus dihadapkan pada tantangan dan peluang. Wacana redenominasi tetap relevan sebagai upaya untuk menyederhanakan sistem keuangan, namun implementasinya harus didahului dengan persiapan yang matang dan sosialisasi yang masif untuk menghindari kebingungan dan kekhawatiran publik.

Adopsi Rupiah Digital melalui Proyek Garuda merupakan langkah progresif yang berpotensi merevolusi sistem pembayaran. Untuk memastikan keberhasilan inisiatif ini, diperlukan investasi signifikan pada infrastruktur teknologi, terutama di daerah terpencil. Selain itu, program literasi keuangan dan teknologi harus ditingkatkan agar seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam ekosistem keuangan digital yang baru ini.

Tabel 4: Seri Uang Kertas dan Koin Rupiah yang Beredar Saat Ini

| Nominal | Tahun Emisi (TE) | Gambar Tokoh Depan | Gambar Pemandangan/Tarian Belakang | Fitur Keamanan Kunci |

| Rp100.000 | 2022 | Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta | Tari Topeng Betawi, Pulau Raja Ampat, Bunga Anggrek Bulan | Warna rainbow, watermark, security thread |

| Rp50.000 | 2022 | Ir. H. Djuanda Kartawidjaja | Tari Legong, Taman Nasional Komodo, Bunga Jepun Bali | Warna rainbow, watermark, security thread |

| Rp20.000 | 2022 | Dr. G. S. S. J. Ratulangi | Tari Gong, Derawan, Bunga Anggrek Hitam | Warna rainbow, watermark, security thread |

| Rp10.000 | 2022 | Frans Kaisiepo | Tari Pakarena, Taman Nasional Wakatobi, Bunga Cempaka Hutan Kasar | Warna rainbow, watermark, security thread |

| Rp5.000 | 2022 | Dr. K. H. Idham Chalid | Tari Gambyong, Gunung Bromo, Bunga Sedap Malam | Watermark, security thread |

| Rp2.000 | 2022 | Mohammad Hoesni Thamrin | Tari Piring, Ngarai Sianok, Bunga Jeumpa | Watermark, security thread |

| Rp1.000 | 2022 | Tjut Meutia | Tari Tifa, Banda Neira, Bunga Anggrek Larat | Watermark, security thread |

| Rp1.000 Koin | 2010 | Garuda Pancasila | Angklung, Gedung Sate | Bahan baja berlapis nikel |

| Rp500 Koin | 2016 | Letjen. TNI T.B. Simatupang | Burung Garuda Pancasila | Bahan aluminium |

Penutup

Dari uang merah di masa kolonial hingga Rupiah Digital yang sedang digagas, mata uang Republik Indonesia telah menempuh perjalanan yang luar biasa, penuh dengan tantangan dan transformasi. Kelahiran ORI adalah sebuah manifestasi kedaulatan, sementara evolusi Rupiah selanjutnya mencerminkan perjuangan panjang bangsa untuk mencapai stabilitas dan kemandirian ekonomi. Krisis-krisis yang terjadi telah menjadi pelajaran berharga yang mendorong reformasi institusional, khususnya peran Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas. Menghadapi masa depan, Rupiah akan terus beradaptasi dengan perubahan teknologi, sambil tetap memegang teguh peran historisnya sebagai simbol dari identitas, harga diri, dan ketahanan bangsa.