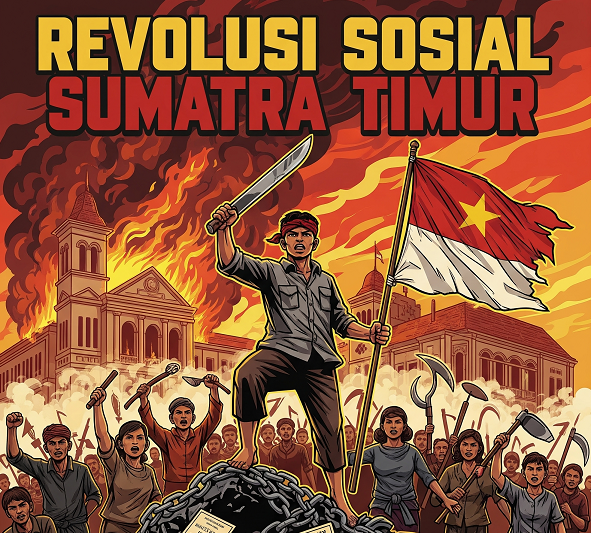

Tulisan ini menyajikan analisis komprehensif mengenai Revolusi Sosial di Sumatera Timur yang mencapai puncaknya pada Maret 1946. Peristiwa ini, yang hingga kini masih menjadi subjek perdebatan historiografis sebagai “revolusi” atau “pembantaian,” tidak dapat dipahami sebagai insiden tunggal, melainkan sebagai klimaks dari akumulasi ketegangan sosial, ekonomi, dan politik yang telah berakar kuat selama puluhan tahun di bawah sistem kolonialisme dan feodalisme. Laporan ini mengupas peristiwa tersebut dari berbagai dimensi: struktur sosial-ekonomi pra-revolusi, peran sentral migrasi buruh dan kapitalisme perkebunan, konflik agraria sebagai pemicu utama, hingga dinamika internal gerakan pro-republik. Puncak dari peristiwa ini adalah runtuhnya kekuasaan politik kesultanan dan lahirnya “Tanah Negara Bebas,” sebuah warisan yang hingga kini masih menjadi sumber konflik agraria struktural. Melalui kajian ini, Revolusi Sosial 1946 ditempatkan dalam konteksnya yang kompleks: sebuah tragedi kemanusiaan yang beriringan dengan momen kritis dalam proses dekolonisasi Indonesia.

Pendahuluan: Sebuah Revolusi atau Pembantaian?

Revolusi Sosial Sumatera Timur merupakan episode kelam namun fundamental dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia (1945-1949). Jika Revolusi Nasional pada umumnya menggambarkan perjuangan monolitik melawan kekuasaan kolonial Belanda, peristiwa di Sumatera Timur ini menyingkap lapisan konflik yang lebih dalam dan multidimensional. Perjuangan melawan penjajah berkelindan dengan gejolak internal yang bertujuan untuk membentuk struktur sosial dan politik yang baru. Peristiwa ini, yang menewaskan ratusan hingga ribuan bangsawan, pejabat, dan warga sipil, memicu perdebatan sengit tentang sifat aslinya. Bagi sebagian pihak, peristiwa ini adalah “revolusi sosial” yang sah, yang bertujuan untuk menghapus feodalisme, menyita kekayaan elite untuk perjuangan nasional, dan mencegah mereka bersekutu dengan Belanda. Sebaliknya, bagi mereka yang menjadi korban dan keturunannya, peristiwa ini adalah “pembantaian massal” dan “pengkhianatan terhadap proklamasi”. Laporan ini bertujuan untuk menggali nuansa di balik kedua narasi tersebut, menyoroti kompleksitas kausalitas dan dampaknya yang berkelanjutan.

Struktur Sosial, Ekonomi, dan Politik Pra-1946

Sistem Feodal dan Hubungan Simbiotik dengan Kolonialisme

Sebelum 1946, Sumatera Timur, khususnya wilayah Kesultanan Melayu (Langkat, Deli, Serdang, dan Asahan), memiliki struktur sosial-politik yang sangat hierarkis dan feodalistik. Kesultanan-kesultanan ini dipimpin oleh Sultan atau Raja, yang didampingi oleh lapisan bangsawan seperti Tengku (anak raja), Datuk (penguasa daerah), dan Wan (gelar keturunan dari pernikahan bangsawan dan rakyat biasa). Pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh menteri-menteri yang membantu Sultan dalam berbagai urusan, dari mengatur pemerintahan hingga mengadili perkara.

Sistem feodal ini tidak berkembang secara terisolasi, melainkan terintegrasi secara fundamental dengan sistem kolonial Belanda. Sebelum kedatangan Belanda, para sultan Melayu hanya berfungsi setingkat datu atau kepala suku yang memiliki kekuasaan adat. Namun, pemerintah kolonial Hindia-Belanda secara strategis mengubah fungsi ini. Mereka memberikan hak-hak istimewa (hak privelese) dan konsesi lahan yang sangat luas kepada para bangsawan sebagai imbalan atas jaminan stabilitas dan pasokan buruh bagi industri perkebunan kapitalis. Hubungan simbiotik ini menguntungkan kedua belah pihak: bangsawan mendapatkan kekayaan dan kekuasaan absolut, sementara Belanda mendapatkan keuntungan ekonomi yang masif dari perkebunan. Namun, ketergantungan ini membuat kekuasaan para bangsawan menjadi rapuh dan tidak memiliki legitimasi dari rakyatnya sendiri. Begitu dukungan kolonial dicabut, kekuasaan mereka runtuh dengan cepat.

Dinamika Ekonomi Perkebunan dan Perubahan Demografi

Kekayaan Sumatera Timur berasal dari perkebunan skala besar, terutama tembakau, yang menarik jutaan buruh migran dari berbagai daerah. Industri ini menciptakan perubahan demografi yang drastis, yang pada gilirannya menjadi salah satu akar konflik yang paling signifikan. Pada tahun 1930, komposisi etnis di Sumatera Timur telah bergeser secara fundamental, di mana orang Jawa menjadi kelompok etnis terbesar, menggantikan orang Melayu yang sebelumnya dominan.

Tabel Komposisi Etnis di Sumatera Timur, 1930

| Kelompok Etnis | Status Demografi Tahun 1930 |

| Orang Jawa | Menjadi kelompok etnis terbesar, menggantikan orang Melayu. |

| Orang Melayu | Kehilangan dominasi demografi yang mereka miliki pada pertengahan abad ke-19. |

| Karo, Simalungun | Bersama dengan Melayu, mereka adalah penduduk asli yang kehilangan tanah adat. |

| Buruh Migran | Terdiri dari berbagai etnis, menjadi setengah populasi pada awal abad ke-20. |

Pergeseran demografi ini menciptakan ketidakseimbangan sosial yang akut. Kaum imigran buruh, yang sebagian besar dieksploitasi dalam sistem perkebunan, memiliki kepentingan ekonomi dan sosial yang berbeda dari kaum bangsawan Melayu dan penduduk asli. Mereka memandang tanah perkebunan bukan sebagai milik adat yang sakral, melainkan sebagai sumber penghidupan yang harus mereka kuasai. Ketegangan ini menjadi bahan bakar yang siap meletus, di mana konflik tidak hanya bersifat ideologis (anti-feodal) tetapi juga berakar pada perebutan sumber daya ekonomi, terutama tanah, antara etnis pendatang dan etnis pribumi.

Akar Konflik: Ideologi, Agraria, dan Sikap Politik

Revolusi Agraria yang Mendahului: Gerakan Aron

Gerakan Aron, yang meletus pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, dapat dianggap sebagai prekursor langsung dari Revolusi Sosial 1946. Gerakan ini adalah respon petani—sebagian besar buruh migran—terhadap perubahan drastis di bawah kekuasaan Jepang, yang telah mencabut semua hak istimewa bangsawan dan menyita lahan perkebunan. Para petani merebut dan menggarap lahan-lahan tersebut secara ilegal. Gerakan ini menunjukkan bahwa fondasi kekuasaan bangsawan sangat rapuh tanpa dukungan kolonial Belanda. Kekuasaan feodal yang telah lama berdiri ternyata tidak mampu membendung perlawanan rakyat. Gerakan Aron bukan hanya sekadar konflik agraria; ia adalah sebuah “pemanasan” psikologis dan politik yang membuktikan kepada massa bahwa struktur feodal bisa digoyahkan dan dilawan, yang kemudian menjadi sumber mobilisasi massa untuk peristiwa di tahun 1946.

Fragmentasi Elite Pro-Republik

Pasca-proklamasi kemerdekaan, elite pro-republik di Sumatera Timur terpecah menjadi dua kubu dengan strategi yang berbeda. Kubu moderat, yang sebagian besar diwakili oleh Tentara Keamanan Rakyat (TRI) dan beberapa tokoh sipil, menginginkan pendekatan kooperatif. Mereka mencoba membujuk para bangsawan untuk bergabung dengan Republik Indonesia secara damai. Di sisi lain, kubu radikal, yang berada di bawah payung Persatuan Perjuangan dan dipimpin oleh kelompok-kelompok seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), menolak negosiasi. Mereka menghendaki penghapusan total sistem kerajaan dan feodalisme melalui mobilisasi massa.

Pemicu Ideologis: Anti-Feodalisme dan Nasionalisme Radikal

Rasionalisasi utama di balik Revolusi Sosial adalah ideologi anti-feodalisme. Kelompok radikal menuduh para bangsawan dan raja-raja terlalu dekat dengan Belanda dan berpotensi bersekutu dengan NICA untuk mengembalikan kekuasaan mereka. Tuduhan ini, meskipun sebagian memang benar , menjadi instrumen politik yang efektif untuk memobilisasi buruh perkebunan dan pemuda yang terpinggirkan. Tujuan mereka adalah ganda: melenyapkan para raja-raja yang dianggap berpotensi menjadi “musuh dalam selimut” bagi Republik, menyita harta kekayaan mereka untuk perjuangan nasional, dan menghapus feodalisme untuk mewujudkan masyarakat yang lebih setara. Peristiwa ini, dengan demikian, bukan hanya perang melawan Belanda, tetapi juga konflik internal yang bertujuan untuk mengubah tatanan sosial yang telah ada sejak lama.

Kronologi dan Manifestasi Kekerasan

Awal Mula dan Penyebarannya

Puncak Revolusi Sosial dimulai secara dramatis pada 3 Maret 1946 di Tanjung Balai, Asahan. Ribuan massa yang awalnya berkumpul karena isu pendaratan tentara Belanda di pelabuhan berubah haluan dan mengepung Istana Sultan Asahan. Meskipun sempat dihadang oleh Tentara Keamanan Rakyat (TRI), massa yang jumlahnya jauh lebih besar berhasil menyerbu masuk. Mereka menangkap dan mengeksekusi para bangsawan di istana. Peristiwa ini menjadi pemicu yang menyebarkan kekerasan ke kesultanan-kesultanan Melayu lainnya, termasuk Deli, Serdang, dan Langkat, hanya dalam beberapa hari. Aksi kekerasan juga terjadi di wilayah Labuhanbatu, di mana Kesultanan Bilah dan Kesultanan Kota Pinang menjadi sasarannya. Di Labuhanbatu, kaum revolusioner menuduh para raja telah “menindas tanpa batas terhadap rakyat dan kaum pergerakan”. Gerakan pertama di wilayah ini berfokus pada Rantau Prapat, ibu kota distrik di mana Sultan Kualuh tinggal. Wakil pemerintah, Tengku Hasnan, dan tiga pembantunya ditangkap pada malam hari dan dibawa ke pinggir sungai untuk dibunuh, di mana Tengku Hasnan dan Tengku Long dipenggal kepalanya.

Aksi-Aksi Kekerasan dan Para Korban

Kekerasan yang terjadi selama Revolusi Sosial ini sangat brutal dan tidak manusiawi. Laporan-laporan sejarah mencatat pembunuhan kejam, penjarahan harta benda, bahkan pemerkosaan terhadap anggota keluarga bangsawan. Para bangsawan pria yang tertangkap dibunuh secara massal. Diperkirakan 38 bangsawan Langkat dibunuh, termasuk Tengku Musa dan sastrawan ternama Amir Hamzah, yang dieksekusi setelah ditangkap pada 8 Maret 1946. Kekejaman juga menimpa Raja Pane di Simalungun yang dibunuh oleh kelompok bernama Barisan Harimau Liar.

Di Kota Pinang, revolusi ini juga menyebabkan kehancuran. Kesultanan Kota Pinang hancur pada tahun 1946, tak lama setelah Indonesia merdeka. Sultan terakhirnya, Tengku Mustafa, diculik dan dibunuh oleh para laskar dan masyarakat setempat pada malam hari. Selain itu, istana kesultanan, yaitu Istana Bahran, juga dihancurkan, dan kini hanya tersisa puing-puingnya saja. Di Labuhanbatu, Kesultanan Bilah juga berakhir setelah tragedi 1946. Menurut dokumen, revolusi di Asahan saja menewaskan sekitar 1200 orang, belum termasuk daerah lain.

Namun, ada pengecualian. Istana Sultan Deli, yang terletak di pusat kota Medan, berhasil dilindungi oleh Tentara Keamanan Rakyat (TRI) dan tentara Sekutu. Meskipun istana ditembaki, Sultan Deli dan keluarganya selamat, meskipun banyak bangsawan di luar istana menjadi korban.

Untuk memberikan gambaran yang lebih terperinci, berikut adalah beberapa peristiwa kunci selama bulan Maret 1946:

Tabel Kronologi dan Korban Utama Revolusi Sosial Maret 1946

| Tanggal | Lokasi | Peristiwa Kunci | Korban Utama dan Keterangan |

| 3 Maret 1946 | Tanjung Balai, Asahan | Massa mengepung dan menyerbu Istana Sultan Asahan. | Sultan Asahan dan para bangsawan pria ditangkap dan dieksekusi. |

| 3 Maret 1946 malam | Langkat | Tengku Musa dan istrinya disergap dan dibunuh. | Tengku Musa dan istrinya (berkebangsaan Belanda). |

| 4 Maret 1946 | Langkat | Semua bangsawan pria di kota itu ditangkap dan dibunuh. | Puluhan bangsawan Langkat dibunuh. |

| 5 Maret 1946 | Sumatera Timur | Wakil Gubernur Mr. Amir menyatakan gerakan tersebut sebagai “Revolusi Sosial”. | N/A. |

| 8 Maret 1946 | Langkat | Sastrawan Amir Hamzah ditangkap dan dieksekusi. | Amir Hamzah. |

| 11 Maret 1946 | Langkat | Tujuh tengku terkemuka diangkut dan dipenggal. Sultan ditawan. | Tujuh tengku dipenggal. Sultan Langkat ditawan dan diserahkan ke pimpinan republik. |

| Maret 1946 | Simalungun | Barisan Harimau Liar membunuh Raja Pane. | Raja Pane. |

| Maret 1946 | Labuhanbatu | Aksi kekerasan menargetkan Kesultanan Bilah, Panai, dan Kota Pinang. | Wakil pemerintah Tengku Hasnan dan Tengku Long dipenggal ; Sultan Kota Pinang Tengku Mustafa diculik dan dibunuh. |

Respon Pemerintah dan Militer

Respons dari pihak pemerintah Republik Indonesia dan militer pada awalnya terkesan terpecah dan ambivalen. Mr. Amir, Wakil Gubernur Sumatera, secara resmi mengumumkan peristiwa ini sebagai “Revolusi Sosial” pada 5 Maret 1946. Pernyataan ini menunjukkan adanya pandangan dari sebagian elite republik bahwa peristiwa tersebut adalah bagian integral dari perjuangan nasional melawan feodalisme. Namun, seiring dengan eskalasi kekerasan yang tidak terkendali, upaya meredamnya mulai dilakukan. Residen Sumatera Timur M. Joenoes Nasution bekerja sama dengan BP.KNI dan Volksfront, menunjuk Mr. Luat Siregar sebagai Juru Damai untuk meminimalkan korban. Meskipun demikian, upaya-upaya ini dinilai terlambat dan tidak mampu membendung gelombang kekerasan yang telah meluas.

Dampak dan Warisan yang Belum Usai

Runtuhnya Kekuasaan Politik Bangsawan

Dampak paling langsung dan signifikan dari Revolusi Sosial adalah runtuhnya kekuasaan politik kesultanan-kesultanan di Sumatera Timur. Meskipun beberapa kesultanan seperti Deli masih tetap eksis secara simbolis dan kultural, kekuasaan politiknya telah berakhir. Puncaknya terjadi pada 15 Agustus 1950, ketika seluruh kesultanan di wilayah tersebut secara resmi melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa ini berhasil mengakhiri sistem feodal yang telah lama berakar dan mengubah peta kekuasaan di Sumatera Timur secara permanen.

Konflik Agraria Kontemporer: Warisan “Tanah Negara Bebas”

Meskipun Revolusi Sosial berhasil menggulingkan kaum feodal, ia menciptakan warisan yang sangat kompleks: isu “Tanah Negara Bebas”. Secara yuridis, tanah ini adalah bekas lahan swapraja atau kesultanan yang jatuh ke tangan negara setelah penghapusan hak-hak feodal. Revolusi yang seharusnya mengembalikan tanah kepada rakyat justru mengalihkannya kepada negara, yang kemudian mendistribusikannya kembali.

Ironisnya, alih-alih diberikan kepada petani dan buruh yang telah berjuang, ribuan hektar tanah ini kemudian diberikan kepada korporasi besar seperti PTPN melalui Hak Guna Usaha (HGU). Hal ini memicu gelombang konflik agraria baru, di mana petani lokal yang telah menggarap tanah secara turun-temurun dianggap sebagai “pendatang liar” oleh perusahaan dan negara. Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi dengan konflik agraria terbanyak, yang mayoritasnya berakar pada sengketa atas “Tanah Negara Bebas” ini.

Tabel Konflik Tanah di Sumatera Utara Pasca-1946 (Contoh Kasus)

| Pihak Bersengketa | Lokasi Konflik | Isu Utama | Status |

| Petani vs. PTPN II | Desa Simalingkar A dan B | Perebutan 854 hektar tanah yang diklaim sebagai “Tanah Negara Bebas” oleh masyarakat dan HGU oleh PTPN. | Belum sepenuhnya terselesaikan. |

| Pihak yang mengklaim ‘Grand Sultan’ vs. Masyarakat Adat dan Petani | Berbagai lokasi eks-kesultanan | Tuntutan atas tanah bekas swapraja dengan narasi “hak waris” atau “hak adat” yang direkayasa. | Menyebabkan penggusuran masyarakat adat dan petani. |

Pergeseran penguasaan tanah dari elite feodal ke negara dan korporasi menciptakan ketidakadilan struktural yang mendasar. Revolusi yang digadang-gadang sebagai perjuangan anti-feodal gagal mewujudkan keadilan agraria yang sejati bagi rakyat, dan perjuangan untuk hak atas tanah kini beralih melawan negara dan elite ekonomi baru.

Memori Kolektif dan Trauma Sejarah

Bagi sebagian masyarakat Sumatera Utara, terutama komunitas Melayu, Revolusi Sosial 1946 dikenang sebagai “sejarah kelam,” “trauma,” dan “pembantaian massal”. Narasi ini sering kali diwariskan secara lisan, karena minimnya dokumentasi tertulis dari sudut pandang korban, yang membuat trauma ini terus hidup di hati masyarakat. Keturunan para korban sering kali menyerukan pemerintah untuk menelusuri sejarah tersebut dan menetapkannya sebagai sejarah yang diakui secara nasional. Tuntutan ini bukan hanya untuk merehabilitasi nama baik para korban, tetapi juga untuk menciptakan konsensus nasional tentang peristiwa yang rumit ini. Adanya perbedaan narasi ini mencerminkan kegagalan pemerintah di masa awal kemerdekaan dalam mengelola ketegangan internal dan ketidakadilan yang telah lama terpendam.

Kesimpulan

Revolusi Sosial Sumatera Timur 1946 adalah peristiwa dengan sifat ganda yang tidak dapat disederhanakan menjadi satu label tunggal. Di satu sisi, ia adalah sebuah revolusi yang berhasil meruntuhkan sistem feodal yang korup dan terjalin dengan kolonialisme. Di sisi lain, ia juga merupakan tragedi kemanusiaan yang melibatkan kekerasan, pembantaian, dan penjarahan di luar batas etika perjuangan. Peristiwa ini berfungsi sebagai studi kasus penting tentang kompleksitas proses dekolonisasi, di mana perjuangan nasionalisme tumpang tindih dengan konflik kelas, etnis, dan agraria yang telah lama terpendam.

Warisan Revolusi Sosial masih terasa hingga kini, terutama dalam konflik agraria yang tak kunjung usai. Konflik yang terjadi pada tahun 1946, yang berawal dari perebutan tanah bekas perkebunan, bermetamorfosis menjadi sengketa struktural antara masyarakat, korporasi, dan negara.

Dengan demikian, untuk mengatasi warisan konflik dan trauma ini, diperlukan upaya kolektif. Pemerintah perlu meninjau ulang status “Tanah Negara Bebas” dan memberikan legalitas kepada masyarakat yang telah menguasai tanah secara turun-temurun. Pada saat yang sama, pengkajian sejarah yang lebih mendalam dan multidisipliner sangat dibutuhkan untuk mencapai pemahaman yang lebih adil dan komprehensif. Hanya dengan mengakui dan menghadapi seluruh aspek peristiwa ini, masyarakat dapat melangkah menuju rekonsiliasi dan mencegah terulangnya kekerasan serupa di masa depan.

Daftar Pustaka :

- Revolusi Sosial, Artikel Sneevliet, dan Surat Pangeran Hendrik – Historia.ID, accessed September 21, 2025, https://www.historia.id/article/revolusi-sosial-artikel-sneevliet-dan-surat-pangeran-hendrik-vgmav

- Revolusi Sosial Sumatera Timur – Panglima Itam Library of NasDem, accessed September 21, 2025, https://slims.panglimaitam-libraryofnasdem.id/index.php?p=show_detail&id=326

- Opini Dosen ( REVOLUSI SOSIAL DI KESULTANAN LANGKAT *Dahlena Sari Marbun ) | Universitas Islam Sumatera Utara, accessed September 21, 2025, https://www.uisu.ac.id/opini-dosen-revolusi-sosial-di-kesultanan-langkat-dahlena-sari-marbun/

- Memperingati 70 Tahun Revolusi Sosial di Sumatera Timur, accessed September 21, 2025, https://www.sumutprov.go.id/artikel/artikel/memperingati-70-tahun-revolusi-sosial-di-sumatera-timur

- Revolusi Sosial Sumatera Timur Di Kesultanan Kota Pinang Tahun 1946 – Innovative: Journal Of Social Science Research, accessed September 21, 2025, https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/10848/8407/20604

- Kesultanan Deli – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, accessed September 21, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Deli

- Kesultanan Deli-Revolusi Sumatera Timur | PPTX – SlideShare, accessed September 21, 2025, https://www.slideshare.net/slideshow/kesultanan-delirevolusi-sumatera-timur/40134778

- KONFLIK AGRARIA PADA MASA REVOLUSI SOSIAL DI SUMATERA TIMUR, 1946-1955 – OJS-Universitas Riau Kepulauan Batam, accessed September 21, 2025, https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/journalhistoria/article/download/3486/pdf

- Revolusi Sosial 1946 dan Runtuhnya Kesultanan di Sumatera Timur – Afandri Adya, accessed September 21, 2025, https://afandriadya.com/2021/02/14/revolusi-sosial-1946-dan-runtuhnya-kesultanan-di-sumatera-timur/

- Gerakan Aron di Sumatra Timur – Historia.ID, accessed September 21, 2025, https://www.historia.id/article/gerakan-aron-di-sumatra-timur-v29vz

- THE EFFECT OF SOCIAL REVOLUTION IN SUMATRA MALAY SULTANATE EAST, YEAR 1946-1947, accessed September 21, 2025, https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFKIP/article/download/18352/17730

- Insiden-insiden Gerakan Aron – Historia.ID, accessed September 21, 2025, https://www.historia.id/article/insiden-insiden-gerakan-aron-d80v9

- Revolusi Sosial Sumatera Timur | PDF – Scribd, accessed September 21, 2025, https://id.scribd.com/doc/88868355/Revolusi-Sosial-Sumatera-Timur

- Editor, accessed September 21, 2025, https://ejurnalunsam.id/index.php/jsnbl/article/download/3152/2325/

- Revolusi Sosial Sumatra Timur, Peristiwa Kelam Maret 1946 yang …, accessed September 21, 2025, https://www.merdeka.com/sumut/revolusi-sosial-sumatra-timur-peristiwa-kelam-maret-1946-yang-berujung-pembantaian-45040-mvk.html

- Bagaimana kisah dan detail pemberontakan revolusi sumatera timur? – Quora, accessed September 21, 2025, https://id.quora.com/Bagaimana-kisah-dan-detail-pemberontakan-revolusi-sumatera-timur

- 3 Mac 1946: Tragedi runtuhnya Kesultanan Melayu di Indonesia – Indahnya Islam, accessed September 21, 2025, https://www.indahnyaislam.my/3-mac-1946-tragedi-runtuhnya-kesultanan-melayu-di-indonesia/

- Revolusi Sosial Sumatera Timur – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, accessed September 21, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Sosial_Sumatera_Timur

- Tanah Negara Bebas Pasca Revolusi Sosial 1946 di Sumatera …, accessed September 21, 2025, https://kbanews.com/resonansi/tanah-negara-bebas-pasca-revolusi-sosial-1946-di-sumatera-timur-warisan-konflik-dan-dinamika-penguasaan-tanah/

- Sumatra Timur 1946: Revolusi Sosial atau Pembantaian Massal? – NNC Netralnews, accessed September 21, 2025, https://www.netralnews.com/sumatra-timur-1946-revolusi-sosial-atau-pembantaian-massal/YVlFQTRGV3h0RHdEbHpLZ2pua0tSQT09

- Jejak Sejarah Kesultanan Kota Pinang di Labuhanbatu Selatan – DISBUDPAREKRAF SUMUT, accessed September 21, 2025, https://disbudparekraf.sumutprov.go.id/artikel/jejak-sejarah-kesultanan-kota-pinang-di-labuhanbatu-selatan/

- (PDF) Sejarah Kesultanan Bilah pada Masa Kolonial Belanda, 1865-1942 – ResearchGate, accessed September 21, 2025, https://www.researchgate.net/publication/362610103_Sejarah_Kesultanan_Bilah_pada_Masa_Kolonial_Belanda_1865-1942