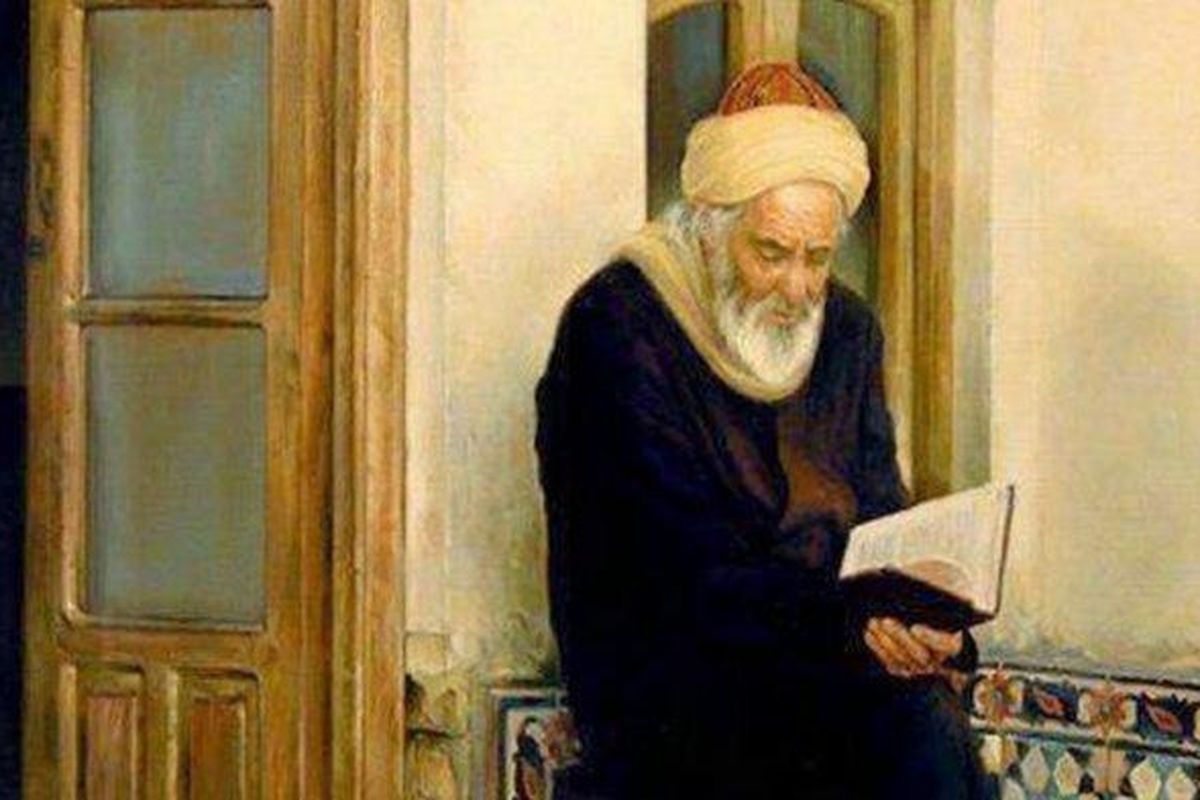

Abu Hamid Muhammad Al-Ghazālī (Algazel, c. 1058–1111 M), seorang sarjana dan polimatik Sunni Shafi’i yang diakui sebagai salah satu figur paling berpengaruh dalam sejarah intelektual Islam. Dikenal dengan gelar kehormatan Hujjat al-Islam (Bukti Islam), peran sentral Al-Ghazali adalah sebagai penyintesis ulung yang berhasil mengintegrasikan secara kritis tradisi teologi (Kalam), filsafat (Falsafa), dan mistisisme (Tasawuf) ke dalam kerangka ortodoksi Sunni yang kokoh.

Analisis ini difokuskan pada tiga pilar utama warisan intelektualnya: krisis skeptisisme personal yang memuncak dalam Al-Minqidh min ad-Dalal, kritik kausalitas radikalnya dalam Tahafut al-Falasifah, dan kodifikasi spiritualitas praktisnya dalam karya ensiklopedik Ihya’ Ulum al-Din. Tulisan ini juga mengkaji dampak transformatifnya di dunia Islam dan Barat, serta mengeksplorasi relevansi berkelanjutan pemikirannya dalam diskursus filsafat dan etika kontemporer.

Konteks Intelektual Dan Asal-Usul: Membentuk Seorang Mujaddid

Latar Belakang Geopolitik dan Pendidikan Awal

Al-Ghazali lahir sekitar tahun 1058 M di Tus, di wilayah Khorasan, yang saat itu merupakan bagian dari Kesultanan Seljuk Raya. Era ini, yang dikenal sebagai Zaman Keemasan Islam, merupakan periode dinamika intelektual tinggi yang ditandai dengan upaya konsolidasi Sunni di tengah tantangan dari faksi Syiah Isma’iliyah dan tradisi filsafat Yunani yang telah di-Arabisasi (Falsafa).

Al-Ghazali dibesarkan dalam tradisi Sunni, mengadopsi mazhab fikih Syafi’i dan akidah Asy’ariyah. Pendidikan awalnya di Nishapur di bawah guru-guru terkemuka, termasuk Imam al-Juwayni, mempersiapkannya untuk peran dominan di masa depan. Berdasarkan keahliannya yang luar biasa dalam yurisprudensi, teologi, logika, dan tasawuf, ia kemudian diakui sebagai seorang Mujtahid dalam mazhab Syafi’i. Puncak karir akademisnya dicapai ketika ia diangkat sebagai profesor di lembaga pendidikan paling bergengsi saat itu, Nizamiyyah di Baghdad, di mana ia mengajar lebih dari 300 siswa.

Gelar Kehormatan dan Peran Konsolidasi Sunni

Kehebatan intelektual Al-Ghazali diakui melalui gelar yang diberikan kepadanya, yang paling menonjol adalah Hujjat al-Islam (Bukti Islam). Gelar ini diberikan sebagai pengakuan atas kemampuannya membela doktrin Islam secara rasional terhadap pengaruh filsafat Yunani Kuno yang diserap oleh sejumlah filsuf Muslim, yang dianggap berpotensi menyesatkan umat. Selain itu, ia juga dianggap sebagai Mujaddid (Pembaharu) abad ke-11, yang muncul setiap seratus tahun untuk memulihkan iman dalam komunitas Islam.

Otoritas institusional yang dipegang oleh Al-Ghazali—posisi puncaknya di Nizamiyyah dan gelar Hujjatul Islam—sangat penting bagi dampak transformatif pemikirannya. Seandainya kritiknya, terutama yang disampaikan dalam Tahafut al-Falasifah, berasal dari teolog yang kurang diakui, dampaknya terhadap ortodoksi Sunni pasti terbatas. Namun, karena kritik tersebut datang dari representasi tertinggi teologi Sunni Asy’ariyah, pemikirannya segera menjadi doktrin kelembagaan yang signifikan. Keterikatan Al-Ghazali pada Asy’ariyah, dengan penekanannya pada Okasionalisme Ilahi dan Kemahakuasaan Tuhan, memberikan landasan teologis yang kuat untuk menantang determinisme Aristotelian yang dianut oleh falasifa.

Perjalanan Intelektual Dan Krisis Skeptisisme (Al-Minqidh Min Al-Dalal)

Krisis Epistemologis dan Pencarian Kepastian

Salah satu dokumen paling penting dari peradaban Islam klasik adalah otobiografi intelektual Al-Ghazali, Al-Minqidh min ad-Dalal (Penyelamat dari Kesesatan/Deliverance from Error). Karya ini mencatat perjalanan hidupnya mencari pengetahuan yang pasti dan terpercaya (sure and dependable), sebuah upaya untuk melampaui keyakinan yang didapat dari lingkungan (taqlid) menuju visi langsung (direct vision). Krisis skeptisisme ini begitu mendalam hingga menyebabkan kelumpuhan keraguan, yang memaksa Al-Ghazali untuk mengundurkan diri dari posisi mengajarnya di Baghdad dan menjalani periode pengasingan dan perjalanan spiritual yang berlangsung sekitar dua tahun.

Tujuan utama dari krisis ini adalah untuk menguji dan memvalidasi kebenaran mutlak yang diklaim oleh berbagai kelompok intelektual di masanya.

Evaluasi Komprehensif Aliran Intelektual

Dalam Al-Minqidh, Al-Ghazali secara metodis mengkaji klaim kebenaran yang diajukan oleh empat kelompok utama dalam komunitas Muslim, sebuah proses yang ia dedikasikan selama dua tahun :

- Theologians (Mutakallimun): Kelompok ini berpendapat bahwa kebenaran dapat diperoleh melalui spekulasi dan penalaran intelektual. Namun, Al-Ghazali menemukan bahwa meskipun Mutakallimun mahir dalam mempertahankan akidah Islam, metode mereka—yaitu Kalam—gagal memberikan kepastian absolut yang ia cari, terutama pada isu-isu metafisika yang kompleks.

- Philosophers (Falasifah): Dianggap sebagai eksponen logika dan demonstrasi, Falasifah (khususnya Ibn Sina dan Al-Farabi) dikritik karena membiarkan keyakinan metafisik mereka melampaui batas kemampuan akal. Beberapa doktrin mereka dianggap bertentangan secara fundamental dengan ajaran Islam dan berpotensi menyesatkan umat, seperti keyakinan pada keabadian dunia.

- Batiniyah (Ta’limiyyah): Kelompok ini menekankan instruksi otoritatif dari Imam yang maksum. Al-Ghazali menolak pendekatan ini karena secara esensial menihilkan peran akal individu dan penalaran logis dalam mencari kebenaran.

- Sufis (Mistis): Al-Ghazali akhirnya menyimpulkan bahwa Tasawuf, melalui pengalaman intuitif dan visi langsung (kasyf) tentang realitas Ilahi, adalah satu-satunya jalan yang menawarkan kepastian yang irrefutable dan absolut.

Pencarian mendalam ini menandai titik balik epistemologis dalam sejarah Islam. Kegagalan akal (aql) semata-mata untuk mencapai kepastian tertinggi melegitimasi bahwa qalb (hati), setelah disucikan, harus berfungsi sebagai sumber pengetahuan spiritual utama. Al-Minqidh secara efektif memposisikan Tasawuf bukan hanya sebagai praktik mistis, tetapi sebagai solusi rasional terhadap skeptisisme yang tidak dapat dipecahkan oleh kerangka Kalam atau Falsafa, sebuah prasyarat filosofis yang esensial sebelum ia menulis Ihya’ Ulum al-Din.

Karya Monumental: Kritik Filsafat Dan Perekonstruksian Spiritualitas

Kritik Filosofis: Tahafut al-Falasifah

Tahafut al-Falasifah (The Incoherence of the Philosophers) adalah karya polemik Al-Ghazali yang paling terkenal, yang secara langsung menargetkan kelemahan-kelemahan filosof di masanya, terutama para pengikut Neoplatonisme. Sebelum menulis kritik ini, Al-Ghazali secara metodologis menyusun Maqasid al-Falasifah (The Aims of the Philosophers) untuk memastikan pemahamannya yang akurat tentang pandangan para filsuf.

Tujuan utama Al-Ghazali dalam Tahafut bukanlah penolakan total terhadap akal, melainkan upaya untuk menunjukkan batas-batas kemampuan akal dalam menjangkau metafisika dan realitas spiritual. Kritik ini berfokus pada dua puluh isu utama dalam metafisika falasifa. Tiga posisi sentral dianggap melanggar batas ajaran Islam dan membuatnya murtad (kafir): penegasan keabadian dunia, penolakan pengetahuan Tuhan tentang hal-hal partikular, dan penolakan kebangkitan jasmani.

Perdebatan Kausalitas: Doktrin Okasionalisme Ilahi

Perdebatan tentang kausalitas (sabab-musabbab) adalah kontribusi paling radikal dan paling sering diperdebatkan dalam Tahafut. Al-Ghazali menentang pandangan filsuf yang menyatakan adanya necessary connection (keharusan logis) antara sebab dan akibat.

Argumen Api dan Kapas

Dalam argumennya yang ikonik, Al-Ghazali menggunakan contoh kontak antara api dan kapas. Para filsuf berpendapat bahwa api secara inheren memiliki tabiat untuk membakar, sehingga kontak antara api dan kapas pasti akan menyebabkan pembakaran. Sebaliknya, Al-Ghazali berpendapat bahwa pembakaran tidak disebabkan oleh sifat inheren api, melainkan diciptakan secara langsung oleh Kehendak Tuhan pada saat kontak terjadi (Okasionalisme).

Pandangan ini, yang dikenal sebagai okasionalisme, mempertahankan Kemahakuasaan Ilahi (Divine Sovereignty) secara mutlak. Dengan menolak necessity kausal, Al-Ghazali menegaskan bahwa hukum alam hanyalah kebiasaan (’adah) yang diciptakan oleh Tuhan. Ini berarti Tuhan bebas untuk menangguhkan kebiasaan tersebut kapan pun Dia kehendaki, sehingga memungkinkan mukjizat terjadi. Kritik ini membatasi kemutlakan sebab fisik, namun tidak menolak keberadaan sebab sama sekali; ia hanya menolak keharusan logisnya.

Perdebatan ini memicu tanggapan langsung dari Ibnu Rusyd (Averroes) dalam karyanya Tahafut al-Tahafut (The Incoherence of the Incoherence). Ibnu Rusyd berpendapat bahwa jika benda-benda, seperti api dan air, tidak memiliki ciri khas (tabiat) yang melekat, maka penciptaan benda-benda tersebut oleh Tuhan menjadi sia-sia, dan tidak akan ada sistem kerja yang mengkhususkan alam. Ibnu Rusyd berusaha mendamaikan iman dengan filsafat Aristotelian, bersikeras bahwa hubungan sebab-akibat adalah primer dan rasional.

Tabel 1: Perbandingan Kritik Kausalitas Al-Ghazali vs. Ibnu Rusyd

| Aspek Kausalitas | Al-Ghazali (Tahafut al-Falasifah) | Ibnu Rusyd (Tahafut al-Tahafut) |

| Sebab Efisien | Allah adalah satu-satunya sebab efisien; hubungan sebab-akibat (sabab-musabbab) adalah kebiasaan (’adah) yang diciptakan oleh Tuhan secara langsung (occasionalism). | Hubungan sebab-akibat adalah primer dan logis; benda-benda memiliki tabiat khas inheren (tabi’at) yang tidak dapat diabaikan. |

| Tujuan Teologis | Menjaga Kemutlakan Kekuasaan Ilahi dan menegaskan bahwa Tuhan dapat menciptakan keajaiban. | Mendamaikan Iman dengan Filsafat (Aristotelianisme) dan mempertahankan sistem alam yang rasional. |

Rekonstruksi Spiritual: Ihya’ Ulum al-Din

Ihya’ Ulum al-Din (The Revival of the Religious Sciences) adalah respons positif Al-Ghazali terhadap krisis spiritual yang ia alami. Karya ini dianggap sebagai mahakarya spiritual Muslim terbesar kedua setelah Al-Qur’an dan menjadi teks yang paling banyak dibaca di dunia Muslim.

Karya ini merupakan sintesis agung yang berhasil mengintegrasikan dan mempopulerkan Tasawuf Sunni—tasawuf yang terikat erat pada Syariat dan ortodoksi—sehingga dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Ihya’ mengkodifikasi mistisisme ke dalam ilmu praktis yang wajib dipraktikkan oleh setiap Muslim, bukan sekadar domain eksklusif kaum sufi.

Struktur Ensiklopedik Empat Kuadran (Rubu’)

Ihya’ Ulum al-Din terbagi menjadi empat bagian utama, yang masing-masing terdiri dari sepuluh bab, mencakup keseluruhan spektrum kehidupan beragama :

- Rubʿ al-ʿibadāt (Perbuatan Ibadah): Membahas ilmu pengetahuan dan persyaratan iman dasar, termasuk kemurnian ritual, shalat, zakat, puasa, dan haji. Inti dari bagian ini adalah pengetahuan yang mendasari pelaksanaan ibadah.

- Rubʿ al-ʿadat (Norma Kehidupan Sehari-hari): Fokus pada etika sosial dan tata krama yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, seperti adab makan, pernikahan, mencari nafkah, dan persahabatan. Ini menghubungkan tindakan lahiriah dengan kesadaran spiritual.

- Rubʾ al-muhlikat (Jalan Menuju Kebinasaan): Berfokus pada kehidupan batin jiwa. Bagian ini membahas sifat-sifat buruk dan penyakit hati (vices) yang harus diatasi, termasuk dengki, kesombongan, cinta dunia, dan kecintaan pada status.

- Rubʿ al-munjiyat (Jalan Menuju Keselamatan): Bagian terakhir juga berfokus pada kehidupan batin, menguraikan kebajikan (virtues) yang harus dicapai, seperti taubat, syukur, sabar, cinta Ilahi, kontemplasi (muraqabah), dan penyerahan diri.

Etika dan Psikologi Moral

Etika Al-Ghazali, yang dirinci dalam Ihya’ dan Mizan al-’Amal, menekankan pada pengendalian diri (self-control) sebagai metode utama untuk mencapai kebahagiaan sejati (felicity/sa’adah). Psikologi moralnya menekankan perlunya menahan dan mengarahkan kembali hasrat tubuh, emosi, dan pikiran, yang diibaratkan sebagai tentara eksternal dan internal manusia.

Konsep Kepemimpinan Hati (Qalb) adalah kunci. Hati harus bertindak sebagai pemimpin diri, menyaring tindakan, dan mengarahkan potensi manusia menuju Tuhan sebagai sumber kebahagiaan sejati. Kebahagiaan dicapai melalui tiga tahap utama: mengenali sifat diri, menjadikan hati sebagai pemimpin, dan kontemplasi Tuhan. Model ini menawarkan keseimbangan unik antara akal dan hati, serta antara tuntutan dunia material dan spiritual.

Ihya’ Ulum al-Din berfungsi sebagai kurikulum praktis yang mengaplikasikan kesimpulan epistemologis dari Al-Minqidh dan Tahafut. Karena akal terbatas dalam metafisika (sebagaimana dikritik dalam Tahafut), maka kepastian dan pengetahuan spiritual harus diperoleh melalui penyucian hati, yang detailnya diatur secara sistematis dalam Ihya’.

Tabel 2: Peta Intelektual Karya Utama Al-Ghazali

| Karya (Nama Arab) | Fokus Utama | Kontribusi Inti |

| Al-Minqiz min ad-Dalal | Autobiografi Intelektual/Epistemologi | Mendokumentasikan krisis skeptisisme, kritik empat aliran, dan transisi ke Tasawuf. |

| Tahafut al-Falasifah | Kritik Filsafat (Falsafa) | Menolak 20 doktrin, terutama kritik Okasionalisme Ilahi terhadap kausalitas. |

| Ihya’ Ulum al-Din | Spiritual, Etika, Hukum (Tasawuf Sunni) | Sintesis Fiqh dan Tasawuf, panduan komprehensif empat kuadran untuk penyucian jiwa. |

| Maqasid al-Falasifah | Kompilasi Ajaran Filsuf | Deskripsi pandangan filsuf (prasyarat metodologis untuk kritik). |

Pengaruh Global Dan Perdebatan Intelektual

Dampak Jangka Panjang di Dunia Islam

Pengaruh Al-Ghazali di dunia Islam tidak dapat dilebih-lebihkan. Kontribusinya adalah “naturalisasi” filsafat Yunani, khususnya logika Aristotelian, ke dalam diskursus teologi Muslim (Kalam). Meskipun ia menolak metafisika falasifa, kritiknya yang canggih memaksa para teolog Asy’ariyah dan mazhab Kalam lainnya untuk mengadopsi dan menyempurnakan alat logis Aristotelian agar dapat berargumentasi secara lebih presisi dan terstruktur.

Pencapaian terbesarnya adalah mengintegrasikan Tasawuf ke dalam ortodoksi. Sebelum Al-Ghazali, tasawuf sering dipandang dengan kecurigaan teologis. Melalui Ihya’, ia mendirikan Tasawuf Sunni yang ketat terikat pada Syariat, memastikan bahwa spiritualitas menjadi bagian integral dari praktik keagamaan arus utama. Hal ini memengaruhi banyak ulama besar generasi berikutnya, termasuk Ahmad Sirhindi dan al-Nawawi.

Jejak Intelektual di Barat (Latin West)

Ide-ide Al-Ghazali memiliki dampak signifikan pada pemikiran abad pertengahan di Eropa, sering kali melalui transmisi tak langsung.

Scholastisisme dan Aquinas

Karya Al-Ghazali, terutama melalui tanggapan Ibnu Rusyd (Tahafut al-Tahafut) dan karya-karya pemikir Yahudi seperti Maimonides, memengaruhi scholastisisme Kristen. Thomas Aquinas, misalnya, terlibat dalam diskusi teologis-filosofis yang dikembangkan dalam tradisi Islam pasca-Ghazali. Meskipun Aquinas menolak okasionalisme, ia tetap terlibat dengan argumen kosmologis tentang keberadaan Tuhan (seperti argumen dari gerak), yang dipengaruhi oleh konteks yang dibentuk oleh Al-Ghazali.

Awal Filsafat Modern

Pengaruh Al-Ghazali meluas hingga ke era modern awal. Keraguan metodis yang ia alami dalam Al-Minqidh min ad-Dalal dikaitkan sebagai pendahulu skeptisisme yang dianut oleh René Descartes.

Yang lebih eksplisit adalah hubungan antara kritik kausalitas Al-Ghazali dan empirisme David Hume. Kritiknya terhadap necessary connection antara sebab dan akibat—bahwa kita tidak dapat membuktikan secara logis bahwa api harus membakar kapas—dilihat sebagai resonansi langsung atau bahkan pelopor skeptisisme kausal Hume. Selain itu, kritiknya terhadap Aristotelianisme juga disebut-sebut sebagai pendahulu nominalisme yang berkembang di Eropa abad ke-14.

Paradoks Pengaruh Global

Pengaruh Al-Ghazali bersifat paradoks. Di satu sisi, ia berhasil menutup pintu bagi Falsafa yang independen dari teologi di Timur. Namun, kritik epistemologisnya yang radikal secara tidak terduga membantu meletakkan dasar bagi skeptisisme dan empirisme modern di Barat. Dengan menghilangkan necessity dalam hukum alam, Al-Ghazali secara tidak langsung membuka jalan bagi ilmu pengetahuan berbasis observasi, di mana pengetahuan tentang alam terbatas pada pengamatan urutan peristiwa (sequence) yang konsisten, bukan penemuan hukum yang tak terhindarkan.

Relevansi Kontemporer Dan Warisan Intelektual

Perdebatan Kontemporer tentang Kausalitas dan Sains

Di era modern, kritik terhadap Al-Ghazali sering muncul terkait dengan hipotesis bahwa okasionalisme kausalnya berkontribusi pada kemunduran ilmu pengetahuan di dunia Islam. Argumen ini menyatakan bahwa dengan menghilangkan rasionalitas sistem alam dan mendominasi ilmu alam oleh Kehendak Ilahi yang sewaktu-waktu dapat campur tangan, para ilmuwan kehilangan motivasi untuk mengeksplorasi hubungan sebab-akibat yang mendalam.

Namun, pandangan yang lebih bernuansa menunjukkan bahwa Al-Ghazali sebetulnya hanya menghancurkan konsepsi sains Aristotelian yang deterministik. Pendekatan ini memungkinkan “pembersihan puing-puing” agar model ilmu pengetahuan berbasis empirisme dapat muncul. Al-Ghazali sendiri mengakui nilai fisika sebagai kajian tentang substansi dan perubahan. Perbedaan antara Al-Ghazali dan Hume terletak pada solusi skeptisismenya: sementara Hume menempatkan kepercayaan pada kebiasaan psikologis manusia, Al-Ghazali menyelesaikannya dengan penempatan pada Kehendak Tuhan yang konsisten. Secara teologis, okasionalisme ini memberikan fleksibilitas untuk menerima intervensi Kehendak Ilahi, yang dapat disamakan secara analogis dengan ketidakpastian dalam fisika modern.

Relevansi Etika dan Spiritual Ihya’

Ihya’ Ulum al-Din tetap relevan sebagai panduan spiritual yang tak lekang oleh waktu dan menjadi salah satu teks yang paling banyak dibaca setelah Al-Qur’an.

Psikologi moral yang terkandung di dalamnya, dengan fokus pada Kepemimpinan Hati dan pengendalian diri, menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk mengatasi krisis moral, stres, dan alienasi spiritual dalam masyarakat kontemporer. Ajaran Al-Ghazali tentang keseimbangan antara pencapaian material dan spiritual, serta perlunya introspeksi dan kontemplasi (melalui Rubʿ al-muhlikat dan Rubʿ al-munjiyat), memberikan manual autentik untuk pengembangan diri dan pencarian kedamaian batin di abad ke-21.

Warisan dalam Pendidikan

Konsep pendidikan Al-Ghazali menekankan pengembangan holistik aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, dengan tujuan akhir mencapai tujuan spiritual. Ia memberikan perhatian besar pada peran dan etika pendidik, menekankan bahwa seorang guru harus menjauhi kemunafikan, seperti “sumbu lampu yang menerangi yang lain sementara dirinya terbakar”.

Model pendidikan ini terus menjadi landasan teoritis yang kuat bagi institusi pendidikan Islam modern, menyoroti pentingnya integritas moral dan spiritual pendidik dalam membentuk karakter siswa.

KESIMPULAN

Abu Hamid Al-Ghazali adalah figur mujtahid yang mendefinisikan kembali garis batas intelektual Islam. Keberhasilannya yang abadi terletak pada sintesis tiga arus utama ilmu pengetahuan—hukum, teologi, dan mistisisme—menjadi sistem yang kohesif dan dapat diakses, sebuah upaya yang mengukuhkan dominasi Tasawuf Sunni dan ortodoksi Asy’ariyah.

Karya-karyanya, terutama Tahafut al-Falasifah dan Ihya’ Ulum al-Din, berfungsi sebagai kritik yang menghancurkan dan rekonstruksi yang memulihkan. Kritik kausalitasnya memperkuat doktrin Kemahakuasaan Tuhan, namun secara historis, ia juga menabur benih skeptisisme yang kelak memicu pemikiran filosofis modern di Barat. Melalui Al-Minqidh min ad-Dalal, ia mengajarkan bahwa puncak pembelajaran dan kebijaksanaan adalah pengakuan akan keterbatasan akal dalam metafisika, dan bahwa kepastian mutlak harus dicari melalui pengalaman langsung hati yang tersucikan.

Warisan Al-Ghazali yang berkelanjutan terletak pada kemampuannya memberikan panduan spiritual yang praktis dan mendalam bagi kehidupan sehari-hari Muslim, menjadikannya bukan hanya seorang tokoh sejarah, tetapi seorang pemikir yang sangat relevan dalam pencarian makna dan ketenangan di era kontemporer. Ia mengajarkan keberanian untuk menantang otoritas intelektual tertinggi pada masanya dan menggantinya dengan otoritas spiritual yang terinternalisasi, sebuah pelajaran yang abadi dalam sejarah peradaban.