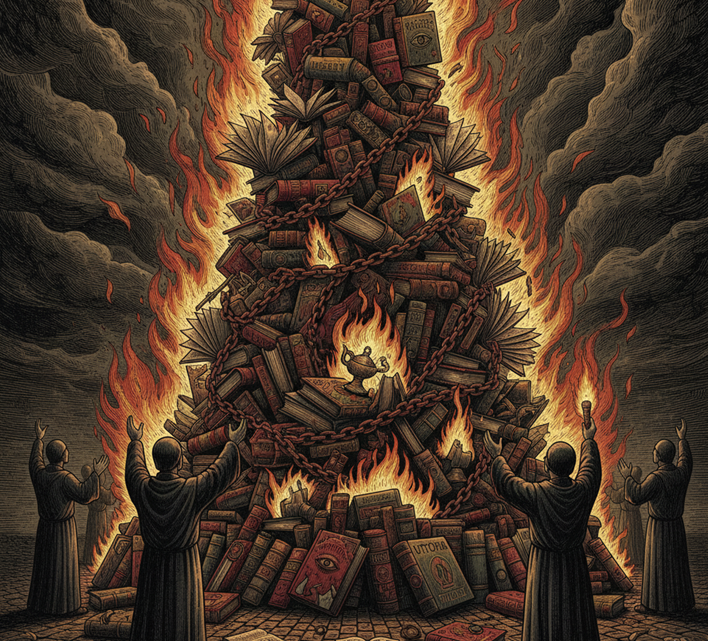

Pelarangan buku didefinisikan sebagai tindakan resmi yang dilakukan oleh otoritas, baik pemerintah, institusi agama, atau lembaga pendidikan, untuk membatasi peredaran, penjualan, atau akses publik terhadap karya tulis tertentu. Tindakan ini sering kali mencakup penyitaan atau bahkan pemusnahan fisik materi tersebut. Secara historis, pelarangan buku memiliki signifikansi sebagai cerminan langsung dari ketakutan kekuasaan terhadap ide-ide yang dianggap mengganggu status quo atau subversif terhadap ideologi dominan. Melalui pembatasan akses terhadap pengetahuan tertentu, otoritas berupaya mengontrol narasi kolektif dan legitimasi mereka sendiri.

Pelarangan Buku sebagai Paradoks dalam Negara Demokrasi

Dalam konteks negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi, praktik pelarangan buku menampilkan sebuah paradoks fundamental. Demokrasi secara inheren menjamin kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi, hak-hak yang seringkali diabadikan dalam konstitusi dasar (misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia). Namun, ketika pemerintah memberlakukan sensor atau pelarangan, hal itu memperlihatkan kesewenang-wenangan dalam membatasi hak-hak tersebut, yang secara efektif menodai janji-janji dasar demokrasi itu sendiri.

Studi kasus Indonesia menunjukkan bahwa meskipun rezim otoritarian telah berakhir, potensi sensor masih mengakar dalam struktur hukum negara. Pelarangan buku masih dapat terus terjadi selama Undang-Undang No. 4/PNPS/1963, sebuah perangkat hukum peninggalan era Orde Baru, tetap dipertahankan. Keberadaan undang-undang yang bersifat otoritarian ini menyiratkan bahwa tantangan terbesar bagi kebebasan berekspresi pasca-otoriter bukanlah kegagalan ideologi, melainkan kegagalan dalam membongkar infrastruktur hukum yang diwariskan oleh rezim sebelumnya. Selama perangkat hukum yang represif ini tidak dicabut, sensor bukanlah fenomena historis yang terisolasi, tetapi merupakan potensi kekerasan struktural yang dapat diaktifkan kembali oleh otoritas eksekutif manapun. Hal ini menegaskan bahwa kebebasan intelektual di negara-negara transisional seringkali sangat rapuh dan bergantung pada interpretasi politik penguasa saat ini, bukan pada perlindungan hukum yang kuat.

Kerangka Teoretis Sensor: Kontrol Kekuasaan dan Biopolitik

Pelarangan buku dapat dianalisis melalui kerangka teoretis kontrol kekuasaan, seperti perspektif Panoptikon Michel Foucault. Sensor dipandang sebagai mekanisme biopolitik—yaitu, cara mengendalikan “pemerintahan kehidupan” (apa yang diizinkan untuk dipikirkan, dibaca, dan diproduksi secara budaya). Dalam konteks ini, pelarangan buku adalah tindakan yang menargetkan subjek (individu) melalui regulasi pengetahuan. Otoritas menggunakan sensor untuk mengendalikan narasi historis dan ideologis, memastikan bahwa hanya pandangan yang sesuai dengan agenda kekuasaan yang dapat beredar di masyarakat.

Klasifikasi Mekanisme Sensor Global: Ideologi, Moralitas, dan Dogma

Sensor buku di seluruh dunia dapat diklasifikasikan berdasarkan motif utama otoritas: politik/ideologi, moralitas/sosial, atau agama.

Sensor Ideologis dan Politik: Pengendalian Pikiran dan Sejarah

Totalitarianisme dan Manipulasi Bahasa

Karya George Orwell, terutama 1984 dan Animal Farm, menyediakan model fundamental untuk memahami sensor politik totalitarian. Dalam 1984, pembatasan dan pengurangan kosakata—dikenal sebagai Newspeak—dirancang untuk membatasi pemikiran kritis dan secara efektif melenyapkan potensi pemberontakan. Dengan menghilangkan kata-kata untuk konsep yang subversif, rezim totalitarian berupaya menghilangkan kemampuan rakyat untuk memikirkan oposisi atau keragaman ideologi.

Sementara itu, Animal Farm berfungsi sebagai alegori yang mengkritik keras komunisme ala Uni Soviet. Novel ini menunjukkan bagaimana bahasa dimanipulasi melalui propaganda, slogan, dan retorika yang persuasif untuk mengubah kesadaran kolektif dan melegitimasi dinamika kekuasaan represif.

Studi Kasus Subversi di Indonesia

Di Indonesia, sensor ideologis mencapai puncaknya selama era Orde Baru (1965–1998). Data resmi dari Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa sekitar 2.000 judul buku masuk dalam daftar hitam, dengan sekitar 70% di antaranya dilarang karena mengandung unsur politik atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Buku-buku yang mengkritik militer secara tajam, misalnya, dilarang pada tahun 1980 karena dianggap subversif dan ancaman langsung terhadap keamanan nasional.

Karya-karya Pramoedya Ananta Toer (PAT) dilarang secara ekstensif karena latar belakang politik penulis yang terkait erat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Sensor terhadap Pramoedya didasarkan pada premis politik bahwa ide-ide yang menantang narasi resmi kekuasaan adalah “barang yang lebih berbahaya daripada bom”. Menariknya, analisis konten menunjukkan bahwa bahkan dalam Tetralogi Buru, Pramoedya secara implisit menggambarkan kekejaman pihak Komunis, yang menunjukkan bahwa larangan itu didasarkan pada asosiasi ideologis masa lalu penulis, bukan semata-mata pada konten yang pro-komunis. Pelarangan ini diperkuat oleh promosi narasi tunggal sejarah G30S/PKI melalui film yang disponsori negara, yang secara kejam menggambarkan musuh negara sebagai pihak yang tidak manusiawi.

. Sensor Moralitas dan Kepatutan: Mengontrol Hasrat dan Kecemasan Sosial

Sensor yang didasarkan pada moralitas dan kesusilaan telah berevolusi seiring waktu, bergeser dari fokus pada bahasa eksplisit ke kekhawatiran yang lebih luas tentang perilaku sosial dan psikologis.

Transgresi Bahasa: Ulysses oleh James Joyce

Novel Ulysses karya James Joyce, yang diterbitkan pada tahun 1922, adalah contoh klasik sensor moralitas awal abad ke-20. Karya ini memicu kontroversi besar karena dianggap tidak patut. Alasan utamanya adalah dimasukkannya adegan masturbasi dan banyak bagian yang dinilai menghujat, yang menyebabkan novel ini dibakar di Amerika Serikat sebelum bahkan diterbitkan secara penuh. Kontroversi juga berpusat pada karakter Molly Bloom, yang monolognya dianggap merepresentasikan hasrat seksual wanita yang “senonoh,” menantang norma moralitas patriarkal saat itu.

Transgresi Persona: The Catcher in the Rye oleh J.D. Salinger

The Catcher in the Rye, meskipun awalnya dituduh mengandung ketidakpatutan dan bahkan konspirasi komunis, sensor bertahun-tahun kemudian lebih didorong oleh asosiasi buku tersebut dengan kecemasan sosial dan kekerasan. Novel ini dikaitkan erat dengan beberapa kasus pembunuhan terkenal, termasuk penembakan John Lennon pada tahun 1980 oleh Mark Chapman, yang menunjukkan novel tersebut kepada polisi saat interogasi.

Perbandingan kedua kasus ini menunjukkan adanya pergeseran dalam target sensor moral: dari fokus pada pelanggaran bahasa dan tabu seksual yang jelas (Ulysses) ke pelanggaran persona dan psikologis (The Catcher in the Rye). Dalam kasus Salinger, buku tersebut tidak dilarang semata-mata karena sastranya, tetapi karena ketenarannya dan asosiasinya dengan penyimpangan psikologis dan kekerasan nyata. Ini menegaskan bahwa sensor modern dapat mengeksploitasi trauma sosial dan kekhawatiran publik untuk membatasi teks yang dianggap mempromosikan anomi atau disintegrasi sosial.

Lensa Sejarah: Pelarangan Buku Berdasarkan Agama dan Doktrin

Negara teokratis dan entitas keagamaan mempraktikkan sensor untuk menjaga keutuhan dogma dan kehormatan simbol suci.

Index Librorum Prohibitorum (1559–1966): Mekanisme Sensor Gereja Katolik

- Index Librorum Prohibitorum (Daftar Buku Terlarang) didirikan secara resmi oleh Paus Paulus IV pada tahun 1559 dan dikelola oleh Kongregasi Suci Index. Daftar ini melarang karya sastra yang dianggap sesat (heretical) atau bertentangan dengan moralitas Gereja Katolik.

- Konteks Kontra-Reformasi: Index lahir di tengah konflik keagamaan, terutama antara Katolik dan Protestanisme. Tujuannya adalah mencegah penyebaran gagasan Protestan dan ilmu pengetahuan yang dapat mengikis keanggotaan dan otoritas Gereja. Awalnya, segala sesuatu yang ditulis oleh seorang Protestan dilarang sepenuhnya, termasuk karya yang tidak ada hubungannya dengan agama, seperti buku tentang botani atau hukum.

- Tujuan Ganda: Selain menjaga dogma, Index berfungsi sebagai alat kontrol politik. Sebagai contoh, Index versi Philip II pada tahun 1570 digunakan untuk memberantas protes politik dan Protestanisme di Belanda, yang menunjukkan bahwa sensor memiliki tujuan ganda, yaitu mempertahankan dogma dan kontrol teritorial. Karya penting yang dilarang karena alasan ilmiah dan filosofis termasuk Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo karya Galileo (1632).

Kontroversi The Satanic Verses (1988): Konflik Budaya dan Kekerasan Berbasis Agama

Kontroversi yang dipicu oleh penerbitan novel The Satanic Verses karya Salman Rushdie pada tahun 1988 merupakan titik balik dalam sejarah sensor berbasis agama, menempatkan kebebasan berekspresi Barat dalam konfrontasi langsung dengan kehormatan agama global.

- Konten Novel: Novel ini menggunakan realisme magis untuk mengeksplorasi tema migrasi, dislokasi, dan hilangnya iman. Judulnya merujuk pada Ayat-ayat Setan (ayat-ayat apokrif Quran) mengenai tiga dewi pagan Mekah. Novel tersebut menyentuh konsekuensi wahyu dan tantangan terhadap kepercayaan agama.

- Reaksi dan Fatwa: Kontroversi memuncak ketika Ruhollah Khomeini, Pemimpin Tertinggi Iran, mengeluarkan fatwa pada tahun 1989 yang memerintahkan umat Islam untuk membunuh Rushdie.

- Implikasi Geopolitik: Kasus ini memicu pemboman, kerusuhan, dan pembunuhan yang dimotivasi agama, termasuk pembunuhan penerjemah Jepang Hitoshi Igarashi. Meskipun pemerintah Iran telah mengubah sikapnya, fatwa tersebut dianggap “kokoh dan tidak dapat dibatalkan” dalam tradisi Syiah.

Perbandingan antara Index Librorum Prohibitorum dan fatwa The Satanic Verses menunjukkan pergeseran mekanisme sensor agama dari kontrol internal yang dijalankan oleh struktur gereja yang mapan di wilayah kekuasaannya, menjadi perintah ekstrateritorial (fatwa) yang mengintervensi kedaulatan negara lain untuk menegakkan dogma. Fatwa ini mengeskalasi sensor sastra ke tingkat konflik geopolitik dan kekerasan lintas batas, menjadikannya salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah sastra pasca-perang karena menantang batas-batas kedaulatan dalam penegakan hukum agama.

Studi Kasus Regional Mendalam: Indonesia Era Orde Baru (1965–1998)

Periode Orde Baru di Indonesia menjadi studi kasus penting mengenai bagaimana sensor digunakan sebagai alat politik, ideologis, dan bahkan diskriminasi rasial.

Lingkup dan Mekanisme Sensor Orde Baru

Antara tahun 1965 hingga 1998, Kejaksaan Agung secara resmi mencatat sekitar 2.000 judul buku masuk daftar hitam. Mayoritas (70%) larangan ini diarahkan pada konten yang mengandung unsur politik atau ideologi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Sensor Orde Baru tidak hanya terbatas pada buku. Pemerintah juga menyita dan memusnahkan aset budaya Tionghoa, termasuk kaset, CD berirama mandarin, dan aksara Cina. Tindakan ini tidak hanya terkait dengan pemutusan hubungan dengan Tiongkok, tetapi juga merupakan bagian dari politik diskriminasi terhadap warga Tionghoa di dalam negeri. Pelarangan ganda ini—melawan ideologi Komunis (PKI) dan melawan budaya Tionghoa (ras/etnis)—menunjukkan bahwa rezim menggunakan sensor sebagai mekanisme diskriminasi identitas yang luas. Tujuannya adalah untuk menekan ideologi yang mengancam dan pada saat yang sama, mengukuhkan identitas kelompok dominan, menciptakan subjek yang patuh secara politis dan budaya.

Pelarangan Karya Pramoedya Ananta Toer

Karya-karya Pramoedya Ananta Toer dilarang karena asosiasi politik dan ideologisnya yang kuat dengan PKI dan Lekra. Bagi penguasa Orde Baru, ide, terutama ide yang menantang narasi resmi mengenai sejarah kolonialisme dan perjuangan rakyat, dianggap sebagai ancaman yang lebih berbahaya daripada kekuatan fisik. Larangan tersebut dianggap sebagai solusi paling mudah daripada harus menjawab atau menghadapi isi subversif yang diangkat dalam buku-buku tersebut.

Kritik Militer dan Upaya Penghapusan Sejarah

Buku-buku yang secara terang-terangan mengandung kritik terhadap militer dan pengaruhnya dalam kehidupan politik Indonesia dilarang pada tahun 1980. Larangan ini mencerminkan sikap rezim yang menganggap kritik tersebut sebagai ancaman keamanan nasional langsung, yang bertujuan melindungi hegemoni politik militer (Dwifungsi ABRI). Saat ini, beberapa penerbit berupaya menerbitkan ulang buku-buku yang dulu dilarang tersebut. Upaya ini bertujuan memperkenalkan kembali sejarah yang sempat terhapus dan mendorong generasi muda untuk menghargai kebebasan intelektual serta hak berekspresi.

Tabel Kunci V.1: Perbandingan Motif Pelarangan Historis (Global)

| Kategori Sensor | Contoh Karya Kunci | Alasan Utama (Fokus Konten) | Tujuan Akhir Rezim/Otoritas |

| Ideologis/Politik | 1984, Animal Farm | Subversi, Antagonis terhadap sistem Totalitarian. | Kontrol bahasa (Newspeak) dan monopoli narasi kekuasaan. |

| Moralitas/Seksualitas | Ulysses | Ketidakpatutan, Hasrat Seksual yang “Senonoh” (khususnya wanita). | Mempertahankan norma sosial-seksual konservatif/patriarkal. |

| Agama/Dogma | Index Librorum Prohibitorum | Heresi, Anti-Katolik (Protestan), Ilmu pengetahuan yang bertentangan. | Menjaga kemurnian dogma dan otoritas Gereja/Kedaulatan Spiritual. |

| Etnis/Diskriminatif | Karya terkait Tionghoa/Cina | Ancaman budaya/etnis terhadap homogenitas negara. | Diskriminasi dan asimilasi paksa minoritas. |

Tabel Kunci V.2: Studi Kasus Mendalam: Mekanisme Sensor Orde Baru (1965-1998)

| Area Sensor | Contoh Karya/Aset | Alasan Resmi Orde Baru | Analisis Kekuasaan (Implikasi) |

| Ideologi (Kiri) | Karya Pramoedya Ananta Toer (PAT) | Terkait PKI/Lekra; bertentangan dengan Pancasila. | Monopoli narasi sejarah anti-komunis, menekan ide-ide kritik sosial. |

| Subversi/Politik | Buku kritik militer | Mengancam stabilitas dan keamanan negara. | Melindungi pengaruh politik dan legitimasi militer (Dwifungsi ABRI). |

| Etnis/Budaya | Musik/aksara Tionghoa | Terkait pemutusan hubungan dengan Tiongkok/komunisme. | Diskriminasi etnis dan upaya homogenisasi budaya. |

| Hukum (Struktural) | UU No. 4/PNPS/1963 | Alat penegakan ketertiban. | Pewarisan potensi sensor yang terus mengancam kebebasan berekspresi pasca-Orde Baru. |

Tren Sensor Modern dan Tantangan Baru (Abad ke-21)

Sensor di Institusi Pendidikan: Perdebatan Ideologis Baru (AS)

Di negara-negara demokrasi seperti Amerika Serikat, sensor telah menggeser fokusnya ke institusi pendidikan, menargetkan materi kurikulum yang dianggap ‘memecah belah’ atau ‘tidak patriotik’. Fokus utama saat ini adalah materi yang terkait dengan Critical Race Theory (CRT).

CRT adalah kerangka kerja akademis dan hukum yang menyatakan bahwa rasisme bersifat sistemik dan melekat dalam struktur sosial dan hukum Amerika. Konsep kuncinya, seperti intersectionality, menekankan bahwa diskriminasi rasial adalah produk dari dinamika kelembagaan yang kompleks, bukan hanya prasangka individu. Pelarangan buku yang berhubungan dengan CRT menunjukkan bahwa sensor modern sering menargetkan kerangka analisis yang menantang sejarah rasial yang nyaman. Sensor ini bergeser dari moralitas seksual menjadi “moralitas sejarah,” di mana upaya dilakukan untuk mencegah pengembangan dan pengajaran ide-ide yang kritis. Pembatasan CRT di sekolah-sekolah tidak hanya menghapus buku, tetapi secara fundamental menolak kerangka berpikir tentang ras dan kekuasaan.

Sensor Digital dan Kontrol Narasi Online

Di era digital, sensor telah bermigrasi melampaui pelarangan buku fisik. Rezim otoritarian dan teokratis menggunakan kontrol terpusat terhadap informasi online dan platform media sosial. Negara-negara seperti Iran dan Cina menggunakan teknologi untuk mengontrol narasi, bahkan secara geopolitik (misalnya, Pemimpin Tertinggi Iran menggunakan media sosial untuk mempromosikan hubungan dengan Cina kepada audiens global). Hal ini menunjukkan bahwa pelarangan buku konvensional kini diperkuat oleh sensor informasi terpusat yang bertujuan mengontrol kognisi publik secara instan.

Perbandingan tren ini menggarisbawahi pergeseran dari sensor fisik (membakar buku, menyita kaset) menjadi sensor kognitif. Tujuannya bukan lagi mencegah sebuah buku dibaca, tetapi membatasi kurikulum dan ruang lingkup analisis, sehingga membatasi kemampuan warga negara untuk mengembangkan ide-ide kritis.

Dampak Balik dan Perlawanan Terhadap Sensor

Meskipun sensor bertujuan untuk memusnahkan ide, sejarah menunjukkan bahwa tindakan ini seringkali memicu perlawanan dan hasrat yang lebih besar untuk mengakses materi yang dilarang.

Fenomena Samizdat: Produksi dan Distribusi Bawah Tanah

Di era Soviet, Samizdat menjadi bentuk perlawanan intelektual yang vital, di mana buku-buku terlarang disalin secara manual dan didistribusikan secara rahasia. Praktik ini menunjukkan kebutuhan akan infrastruktur distribusi alternatif ketika kanal publik disensor. Namun, bahkan dalam gerakan perlawanan, terdapat kontradiksi internal. Beberapa varian samizdat, seperti yang berasal dari perspektif Slavophile, mengandung pandangan rasis dan anti-Semit. Hal ini menunjukkan bahwa perlawanan terhadap sensor, meskipun penting, tidak selalu murni secara ideologis dan dapat mengandung perpecahan internal.

Efek Streisand dan Keinginan untuk Membaca

Pelarangan seringkali secara tidak sengaja meningkatkan minat publik terhadap karya tersebut, sebuah fenomena yang dikenal sebagai Efek Streisand. Meskipun didera kontroversi dan upaya sensor selama bertahun-tahun, novel seperti The Catcher in the Rye terus terjual lebih dari 250.000 eksemplar per tahun di seluruh dunia. Daya tarik ide yang dilarang menunjukkan bahwa upaya sensor negara seringkali gagal mengendalikan permintaan publik terhadap pengetahuan yang menantang.

Peran Advokasi Literasi dan Perlindungan Warisan Intelektual

Perlawanan yang berhasil terhadap sensor memerlukan infrastruktur advokasi kelembagaan. Di Amerika Serikat, Banned Books Week (Pekan Buku Terlarang), sebuah acara tahunan yang dipromosikan oleh American Library Association (ALA), menyatukan komunitas buku untuk mendukung kebebasan berekspresi. Acara ini secara spesifik menyoroti upaya pembatasan buku di sekolah dan perpustakaan di seluruh negeri, menargetkan sensor yang dilakukan oleh faksi lokal atau dewan sekolah.

Perbedaan antara Samizdat (respons spontan, distribusi fisik bawah tanah di bawah totalitarianisme) dan Banned Books Week (respons terorganisir dan kelembagaan di bawah demokrasi) menunjukkan bahwa strategi perlawanan harus disesuaikan dengan jenis rezim sensor yang dihadapi. Di Indonesia, upaya penerbitan ulang buku-buku yang dulu dilarang bertujuan untuk memperkenalkan kembali sejarah yang sempat terhapus, mendukung kebebasan intelektual bagi generasi muda.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Sintesis Pola Sensor Global

Analisis menunjukkan bahwa tiga motif sensor yang konsisten sepanjang sejarah adalah Ideologi/Politik (melindungi kekuasaan dan narasi), Moralitas/Sosial (melindungi norma komunal dan kecemasan publik), dan Agama (melindungi dogma dan kehormatan simbol suci). Ancaman yang dirasakan oleh otoritas telah berevolusi dari ancaman fisik (subversi komunis) menjadi ancaman kognitif (kerangka berpikir kritis dan disinformasi digital).

Tabel Kunci V.3: Perbandingan Motivasi Sensor: Fokus Internal vs. Eksternal

| Motif Sensor | Fokus Kekuatan | Target Utama | Arena Konflik | Contoh Kunci |

| Ideologis/Politik | Negara Totaliter (Internal) | Kesadaran dan bahasa warga negara. | Internal (Sekolah, media, publikasi dalam negeri). | 1984, Karya PAT |

| Keagamaan (Historis) | Institusi Agama (Internal/Wilayah) | Doktrin dan kepatuhan iman Katolik. | Wilayah kekuasaan gereja/Negara Katolik. | Index Librorum Prohibitorum |

| Keagamaan (Modern) | Otoritas Teokratis (Eksternal) | Kehormatan simbol agama global/Penulis/Penerbit. | Geopolitik dan lintas batas kedaulatan. | The Satanic Verses (Fatwa) |

| Sosial/Kurikulum | Masyarakat/Kepentingan Lokal (Internal) | Pendidikan dan Interpretasi Sejarah. | Sekolah, perpustakaan, dewan sekolah. | Buku terkait CRT, Catcher in the Rye |

Rekomendasi untuk Perlindungan Kebebasan Intelektual

Berdasarkan pola sensor historis dan tantangan modern, perlindungan terhadap kebebasan intelektual memerlukan tindakan proaktif pada tingkat hukum dan kelembagaan:

- Reformasi dan Pencabutan Hukum Otoritarian: Dianjurkan agar negara-negara demokrasi meninjau dan mencabut atau mengamandemen secara ketat undang-undang warisan otoritarian, seperti UU No. 4/PNPS/1963 di Indonesia , yang terus memberikan potensi bagi sensor sewenang-wenang oleh pihak eksekutif. Pembongkaran infrastruktur hukum ini penting untuk menguatkan prinsip-prinsip demokrasi.

- Penguatan Institusi Literasi dan Arsip: Dukungan yang kuat harus diberikan kepada perpustakaan nasional dan arsip untuk melindungi dan melestarikan warisan intelektual, terutama buku-buku yang pernah dilarang. Program literasi sejarah harus didorong untuk memastikan generasi mendatang dapat mengakses narasi alternatif dan sejarah yang sempat terhapus.

- Advokasi Terhadap Sensor Kognitif: Diperlukan upaya advokasi yang terorganisir, seperti yang dilakukan oleh ALA, untuk melawan upaya sensor di sekolah dan kurikulum, terutama yang menargetkan kerangka berpikir kritis seperti CRT, yang bertujuan membatasi ruang lingkup analisis dan pemahaman sejarah sosial.