Definisi Klasik Neo-Kolonialisme: Dari Kwame Nkrumah hingga Era Modern

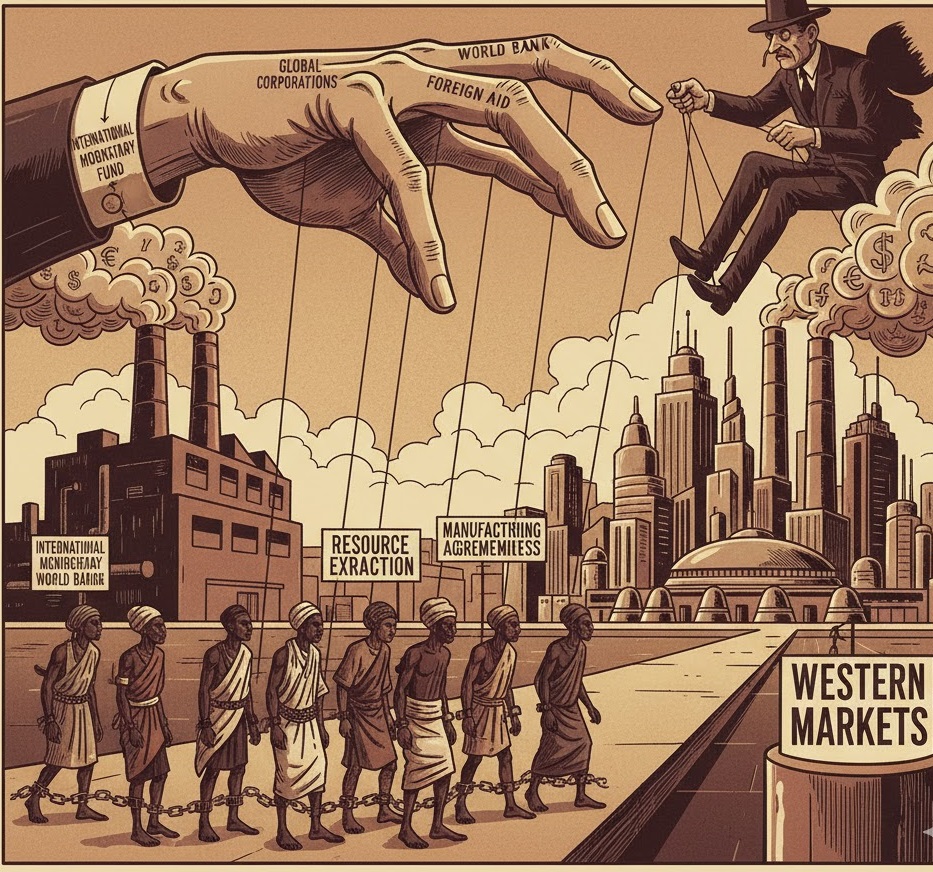

Neo-Kolonialisme didefinisikan sebagai bentuk dominasi global yang mempertahankan kontrol atas negara-negara yang telah meraih kemerdekaan secara formal, tidak lagi melalui pendudukan militer langsung, melainkan melalui serangkaian mekanisme ekonomi, keuangan, dan politik tidak langsung. Konsep ini menegaskan bahwa kemerdekaan nasional yang diperoleh dengan susah payah sering kali gagal untuk melikuidasi sepenuhnya kekuatan imperialisme, yang kemudian menggunakan cara-cara baru untuk mencegah konsolidasi politik, ekonomi, dan kebudayaan negara-negara merdeka tersebut.

Inti dari konsep ini dapat ditelusuri kembali pada karya klasik Kwame Nkrumah, Neo-Colonialism, the Last Stage of Imperialism (1965). Nkrumah menekankan bahwa neo-kolonialisme secara struktural menjaga negara-negara yang kaya sumber daya (seperti di benua Afrika) tetap “miskin secara artifisial”. Bukti dari sistem ini terlihat ketika eksploitasi sumber daya, misalnya dalam sektor pertambangan, menciptakan “pulau-pulau terisolasi” yang makmur, dengan standar hidup yang relatif tinggi, di tengah-tengah ekonomi nasional yang miskin secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan kegagalan manfaat eksploitasi tersebut untuk tersebar dan memberikan dampak signifikan pada tingkat nasional.

Perbedaan mendasar dari kolonialisme tradisional (lama) adalah transisi dari penaklukan langsung, penempatan militer, dan status koloni (misalnya, Hindia-Belanda) menjadi pengakuan atas kedaulatan formal. Walaupun bendera negara dikibarkan, kontrol substansial dialihkan dari administrasi kolonial langsung ke dominasi melalui dominasi ekonomi asing, utang luar negeri, dan pengaruh budaya tidak langsung. Kedaulatan politik yang formal menjadi sebuah aset yang dapat dieksploitasi oleh aktor global, karena ia memungkinkan korporasi asing beroperasi di bawah payung hukum domestik tanpa harus memikul tanggung jawab langsung sebagaimana yang dilakukan oleh rezim kolonial. Sistem ini memanfaatkan dan melegitimasi kemerdekaan formal demi tujuan eksploitasi ekonomi.

Kerangka Teori: Teori Dependensi (Pusat-Periferi)

Untuk menganalisis struktur neo-kolonialisme, kerangka Teori Dependensi (Ketergantungan) menjadi sangat relevan. Teori ini memandang ketergantungan negara-negara periferi (pinggiran/berkembang) pada negara-negara inti (pusat/maju) sebagai suatu kondisi yang diakibatkan oleh faktor eksternal, yaitu sistem ekonomi global yang terpolarisasi. Bagi penganut teori ini, keadaan ketergantungan dipandang sebagai hal yang mutlak bertolak belakang dengan pembangunan, dan pembangunan yang otonom serta berkelanjutan di negara-negara periferi dianggap hampir tidak mungkin terjadi. Alasannya adalah karena terus-menerusnya terjadi pemindahan surplus ekonomi dari periferi ke negara-negara inti.

Ketergantungan industri secara teknologis, menurut pandangan ini, membawa perubahan struktural di negara periferi, seperti timbulnya konflik keruangan antara kebutuhan pertanian dan industri, serta orientasi industri dan teknologi yang lebih responsif terhadap kepentingan perusahaan asing/multinasional daripada kebutuhan nasional dalam negeri.

Tinjauan evolusi dominasi global dapat disajikan melalui perbandingan tiga fase utamanya, yang menyoroti pergeseran mekanisme kontrol:

Tabel 1: Perbandingan Tiga Fase Dominasi Global

| Karakteristik | Kolonialisme Klasik (Abad 16-19) | Neo-Kolonialisme Klasik (Pasca-1960) | Kolonialisme Gaya Baru (Abad 21) |

| Mekanisme Kontrol Utama | Penaklukan Militer, Administrasi Langsung, Eksploitasi Tanah dan Sumber Daya | Utang, MNCs, Kebijakan IFIs (IMF/WB), Kontrol Pasar | Data, Platform Digital, Infrastruktur Kredit/Utang (BRI) |

| Bentuk Kedaulatan | Tidak Ada (Koloni) | Kedaulatan Formal Diakui | Kedaulatan Tererosi (Ekonomi, Data, Regulasi) |

| Aktor Dominan | Negara Penjajah (Mis. Inggris, Belanda) | MNCs, Negara Barat, IFIs | Big Tech (AS), Kekuatan Pemberi Utang Baru (Tiongkok) |

| Fokus Eksploitasi | Sumber Daya Alam, Tenaga Kerja Paksa | Sumber Daya Alam, Pasar Konsumsi, Keuntungan Industri | Data Pengguna, Jaringan Logistik Global, Kapasitas Intelektual |

Kritik Akademis terhadap Konsep Neo-Kolonialisme

Meskipun Teori Dependensi dan Pascakolonialisme menawarkan kerangka kerja kritis yang kuat, studi ini juga menghadapi kritik internal dari ranah akademis. Kajian pascakolonialisme, yang meraih popularitas fenomenal di institusi-institusi akademis elit di Amerika Serikat dan Eropa, seringkali diwarnai oleh “melankolia akademis”. Melankolia ini lahir karena para pemikir pascakolonial dianggap berdamai dengan kekuatan yang mereka kritik, yakni neo-imperialisme.

Kritik struktural lainnya menyasar kegagalan para pemikir pascakolonial untuk merepresentasikan Dunia Ketiga sebagai pendukung anti-imperialis, terutama dalam menghadapi kemunduran sosialisme. Adopsi kritik terhadap neo-kolonialisme oleh institusi-institusi di negara-negara inti berpotensi menetralkan daya politis kritik tersebut, mengubahnya dari panggilan aksi politik menjadi sekadar topik kajian akademis. Perjuangan melawan dominasi global oleh karena itu tidak hanya terjadi di lapangan ekonomi dan politik, tetapi juga di ranah epistemologis, di mana kekuatan inti memiliki kemampuan untuk mendefinisikan dan membatasi narasi kritik itu sendiri.

Mekanisme Dominasi Ekonomi Klasik: MNC, FDI, dan Institusi Keuangan

Mekanisme Neo-Kolonialisme Klasik pasca-dekolonisasi sebagian besar difokuskan pada penguasaan pasar, sumber daya, dan kebijakan moneter, terutama melalui Investasi Asing Langsung (FDI) dan peran institusi keuangan multilateral.

Peran Sentral Perusahaan Multinasional (MNCs) dan Penciptaan Ketergantungan Struktural

Masuknya FDI dan Perusahaan Multinasional (MNCs) ke negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadi penanda utama era neo-kolonialisme ekonomi. Di Indonesia, periode 1967 hingga 1974 merupakan fase penanaman modal asing langsung skala besar. Kehadiran MNCs membawa dampak positif, seperti penyerapan tenaga kerja, potensi peningkatan devisa, dan transfer teknologi yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita.

Namun, MNCs juga merupakan agen utama dalam penciptaan ketergantungan struktural. Meskipun perusahaan asing seringkali memiliki produktivitas total faktor (TFP) yang relatif tinggi dibandingkan rekan domestik , operasional mereka dirancang untuk memaksimalkan kontrol dan profitabilitas bagi negara asalnya.

Kewajiban Impor dan Ketergantungan Industri: Salah satu bukti paling nyata dari dominasi ini adalah kecenderungan MNCs untuk menolak memproduksi atau membeli produk setengah jadi dari pasar domestik, melainkan mewajibkan impor komponen utama dari pabrik/perusahaan induk di negara asal. Contoh klasik di Indonesia mencakup kasus PT. Astra International yang harus mengimpor mesin dari Jepang, atau PT. Boma-Visma Indra yang wajib mengimpor suku cadang utama diesel dari Jerman dan negara lain.

Strategi menjaga integrasi vertikal dengan negara asal ini memastikan kontrol teknologi, kualitas, dan profitabilitas, tetapi secara simultan mencegah pengembangan rantai pasok domestik yang kompeten. Proses ini menciptakan industrialisasi yang dangkal, atau assembly-line economics, yang sangat rentan karena proses produksi dikendalikan dan didominasi oleh negara asal. Selain itu, MNCs cenderung mentransfer keuntungan kembali ke perusahaan induk di negara asalnya alih-alih menginvestasikannya kembali di pabrik dalam negeri (capital leakage).

Keterbatasan Transfer Teknologi: Transfer teknologi dari MNCs ke perusahaan domestik juga sering terbatas dan tidak merata. Analisis menunjukkan bahwa upaya pemerintah Indonesia untuk mempercepat industrialisasi melalui transfer teknologi oleh MNCs kurang berhasil. Kegagalan ini tidak semata-mata bersifat eksternal. Penyebabnya mencakup sifat operasional MNCs yang terkonsentrasi di sektor sumber daya alam dan kurang terintegrasi dalam perekonomian nasional, ditambah dengan faktor internal yang krusial: sebagian besar perusahaan dalam negeri tidak memiliki kapasitas penyerapan (absorptive capacity) dan kualifikasi sumber daya manusia yang memadai.

Tabel 2: Dampak Positif vs. Negatif Kehadiran MNC/FDI di Negara Periferi

| Dampak Positif (Mengembangkan Sektor Perekonomian) | Dampak Negatif (Menciptakan Ketergantungan) |

| Menyerap Tenaga Kerja dan Meningkatkan Pendapatan Per Kapita | Kewajiban Impor Komponen Utama dari Negara Induk (Capital Leakage) |

| Kontribusi Devisa dan Menarik Investasi Asing | Proses Produksi Didominasi dan Rentan terhadap Negara Asal (Lack of Control) |

| Transfer dan Kemajuan Teknologi (Potensi) | Transfer Keuntungan ke Negara Asal, Bukan Reinvestasi Lokal |

| Peningkatan Produktivitas Relatif (TFP) | Keterbatasan dan Ketidakmerataan Transfer Teknologi (Kapasitas Penyerapan Lokal Rendah) |

Institusi Keuangan Internasional (IFIs) sebagai Agen Struktural

Institusi Keuangan Internasional (IFIs), seperti Dana Moneter Internasional (IMF), memainkan peran penting dalam menegakkan dominasi struktural melalui utang dan syarat kebijakan. Utang luar negeri berfungsi sebagai mekanisme utama neo-kolonialisme, memungkinkan dominasi ekonomi dan politik tidak langsung.

IMF menyediakan dukungan keuangan untuk program penyesuaian makroekonomi dan reformasi struktural melalui program seperti Structural Adjustment Programs (SAPs) dan Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF). Pinjaman ini mensyaratkan reformasi tertentu dan terkait dengan suku bunga pasar, atau bersifat konsesional untuk negara berpenghasilan rendah.

Namun, penelitian baru menunjukkan bahwa reformasi struktural yang melekat pada pinjaman IMF justru memengaruhi kemampuan negara untuk meregulasi ekonomi secara efektif, bahkan cenderung “memangkas kualitas birokrasi” negara berkembang. SAPs bukan sekadar persyaratan ekonomi; ia adalah intervensi ideologis yang memaksakan reformasi neoliberal—deregulasi dan birokrasi ramping—pada negara penerima. Dengan tergerusnya kapasitas birokrasi, kemampuan negara untuk menegosiasikan kembali kontrak MNCs, mengimplementasikan kebijakan proteksi domestik, atau mengelola utang secara mandiri, melemah secara fundamental. IFI secara efektif bertindak sebagai lembaga tata kelola (governance) supranasional, mengarahkan kebijakan domestik tanpa akuntabilitas politik lokal.

Evolusi Geopolitik: Diplomasi Utang dan Aktor Non-Barat

Di abad ke-21, karakter neo-kolonialisme telah berevolusi, tidak lagi eksklusif didominasi oleh negara-negara Barat dan IFIs. Kebangkitan kekuatan global baru, terutama Tiongkok, memperkenalkan bentuk dominasi yang berfokus pada kontrol aset fisik strategis.

Kebangkitan Kekuatan Global Baru dan Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI)

Tiongkok telah muncul sebagai aktor utama dalam ekspansi modal global, utamanya melalui kebijakan Belt and Road Initiative (BRI). BRI berfokus pada pembangunan infrastruktur besar-besaran, termasuk jaringan kereta api, jalan, dan pelabuhan, yang berlokasi strategis untuk merealisasikan “Jalur Sutra Baru” Tiongkok. Ekspansi ini menciptakan varian baru dominasi yang sering disebut sebagai “Diplomasi Jebakan Utang” (Debt-Trap Diplomacy).

Konsep dan Mekanisme “Diplomasi Jebakan Utang”

Mekanisme diplomasi jebakan utang melibatkan pemberian pinjaman besar untuk proyek infrastruktur yang mungkin berisiko tinggi atau tidak layak secara finansial kepada negara-negara berkembang. Ketika negara peminjam gagal memenuhi kewajiban utangnya, aset strategis yang dibangun—yang memiliki nilai geopolitik—terpaksa diserahkan atau dikontrol oleh kreditor.

Studi Kasus Ketergantungan Sri Lanka (Pelabuhan Hambantota): Kasus Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka menjadi ilustrasi paling menonjol dari mekanisme ini. Kerja sama pembangunan pelabuhan antara Sri Lanka dan Tiongkok, yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal, berujung pada jebakan utang. Akibat ketergantungan ini dan kegagalan pembayaran, Sri Lanka terpaksa menyerahkan kontrol pelabuhan Hambantota kepada pemerintah Tiongkok.

Dominasi geopolitik abad ke-21 tidak lagi memerlukan invasi militer, melainkan cukup melalui kontrak pinjaman yang gagal dan krisis likuiditas, mengubah kedaulatan negara (khususnya atas aset strategis) menjadi komoditas yang dapat dinegosiasikan. Kontrol atas pelabuhan strategis seperti Hambantota memberikan keuntungan logistik dan geopolitik yang signifikan bagi Tiongkok.

Meskipun mekanisme eksternal ini sangat kuat, penting untuk mencatat perdebatan seputar kasus Sri Lanka. Sejumlah analisis menunjukkan bahwa masalah utang Sri Lanka juga berakar pada tantangan ekonomi makro internal, seperti penurunan ekspor, defisit kembar (perdagangan dan anggaran), dan risiko middle income trap, dan bukan semata-mata karena pinjaman Tiongkok.

Analisis varian Neo-Kolonialisme Timur vs. Barat menunjukkan adanya dilema ganda bagi negara periferi: dominasi Barat (IFIs) fokus pada kontrol struktural dan regulasi (melalui SAPs), sementara dominasi Tiongkok fokus pada kontrol aset fisik strategis melalui mekanisme keuangan. Kedua model ini secara efektif mengikis otonomi nasional.

Kolonialisme Digital dan Kedaulatan Data di Abad ke-21

Bentuk Kolonialisme Gaya Baru yang paling mutakhir muncul di ranah digital. Isu “kolonialisme digital” kini menjadi topik hangat di forum global, mencerminkan kekhawatiran yang makin menguat terhadap dominasi teknologi oleh segelintir negara maju.

Definisi dan Mekanisme Kolonialisme Digital

Kolonialisme digital merujuk pada praktik di mana perusahaan data besar (terutama yang berbasis di negara-negara Utara/Inti) menggunakan perangkat lunak berpemilik, layanan internet terpusat, dan cloud perusahaan untuk memata-matai pengguna, memproses data mereka, dan mengonsolidasikan kekuasaan atas “wilayah kekuasaan data” mereka. Praktik yang paling menguntungkan adalah pemrosesan data pola pengguna untuk menyediakan lahan periklanan yang ditargetkan.

Relasi inti-periferi lama terulang dalam konteks digital: negara Utara bertindak sebagai negara inti (pengumpul, pengolah, dan pemilik infrastruktur teknologi), sedangkan negara Selatan bertindak sebagai negara periferi (penghasil data mentah). Jika negara-negara Selatan tidak segera memprioritaskan keamanan data, siklus kolonialisme berselimut data akan terus berlanjut.

Kapitalisme Pengawasan dan Konsentrasi Kekuatan

Kapitalisme Pengawasan (Surveillance Capitalism): Teori yang dikembangkan oleh Shoshana Zuboff menyoroti bagaimana perusahaan teknologi global (seperti Google dan Meta) secara masif mengumpulkan dan mengeksploitasi data pengguna demi kepentingan komersial, yang dianggap melanggar hak privasi dan melemahkan kedaulatan individu serta negara.

Technofeodalisme dan Monopoli Platform: Dominasi informasi telah beralih dari media massa Barat ke platform digital global. Aktor-aktor ini sering disebut sebagai trinet (Google, Meta, Amazon)—tiga kekuatan yang mengendalikan lalu lintas digital dunia. Ekonom Yanis Varoufakis menyebut pemilik teknologi digital ini sebagai cloudalist, mengklaim bahwa kapitalisme telah berevolusi menjadi teknofeodalisme, di mana data menjadi sumber daya utama dan kontrol atas platform menjadi bentuk kekuasaan baru.

Dampak dari monopoli ini terasa nyata. Di Indonesia, lebih dari 75% belanja iklan nasional dikuasai oleh Google dan Facebook, yang secara signifikan menghambat keberlangsungan media lokal dan nasional.

Tabel 3: Struktur Kekuatan Kolonialisme Digital (Data-Kuasa)

| Dimensi Dominasi | Mekanisme Operasi | Implikasi Kedaulatan |

| Tekno-Feodalisme | Kontrol atas infrastruktur platform dan data sebagai sumber daya utama (Cloudalist) | Penarikan pajak kolonial modern melalui gerbang teknologi (contoh: sistem pembayaran Google) |

| Kapitalisme Pengawasan | Pengumpulan data masif untuk prediksi perilaku dan iklan yang ditargetkan | Pelanggaran privasi, pelemahan kedaulatan individu dan negara |

| Erosi Kedaulatan Negara | Konsentrasi kekuasaan, kemampuan memonitor dan memprediksi perilaku seluruh populasi | Kekuatan yang terpusat di segelintir yurisdiksi mengikis otonomi regulasi nasional |

Kasus Indonesia: Monopoli Google dan Pergeseran ke Data Kolonialisme

Pertarungan kedaulatan digital terwujud dalam kasus monopoli pasar Google di Indonesia. Protes atas praktik monopoli ini berujung pada putusan denda sebesar Rp 202,5 milyar dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada awal tahun 2025. Google dinilai memonopoli sistem pembayaran di Google Playstore (Google Play Billing/GPB) dan menghapus aplikasi dari developer yang tidak mematuhi kebijakan tersebut.

Keputusan KPPU ini menunjukkan bahwa konflik kedaulatan bukan hanya sengketa bisnis, melainkan pertarungan atas infrastruktur digital. Dengan mengontrol sistem pembayaran, Google secara efektif mengendalikan aliran modal dan akses pasar domestik, mengenakan bentuk pajak kolonial modern melalui gerbang teknologi.

Data Kolonialisme sebagai Tahap Lanjut: Konsep Data Kolonialisme melangkah lebih jauh dari Surveillance Capitalism. Tujuannya bukan lagi sekadar menghasilkan uang dari pelacakan, tetapi merebut akses ke data publik dan sensitif. Dalam konteks ini, warga negara berubah dari konsumen menjadi subjek. Penggunaan data kehidupan, hingga DNA, untuk mengendalikan populasi—mirip dengan pengawasan Uyghur di Tiongkok—mengilustrasikan bagaimana bentuk kolonialisme ini menjadikan akses data sebagai apropriasi kehidupan manusia. Kolonialisme data menjadi ancaman keamanan non-tradisional yang menuntut negara memprioritaskan keamanan datanya setara dengan pertahanan militer.

Perdebatan Kritis dan Tantangan Internal Pembangunan

Analisis neo-kolonialisme tidak akan lengkap tanpa meninjau perdebatan mengenai faktor penyebab keterbelakangan: apakah faktor eksternal (dominasi) atau faktor internal (kelemahan struktural).

Perdebatan Akademis: Menyeimbangkan Faktor Eksternal vs. Internal

Teori Pembangunan klasik, seperti Teori Modernisasi, cenderung memandang kemajuan masyarakat didorong oleh faktor internal, seperti efisiensi budaya atau ekonomi domestik. Sebaliknya, Teori Dependensi menuding faktor eksternal—pusat dan modal internasional—sebagai biang keladi kemiskinan dan keterbelakangan. Meskipun fokus Dependensi pada pemindahan surplus ekonomi ke negara maju kuat, kritik terhadapnya menunjukkan adanya pengabaian terhadap struktur kelas yang bersifat internal dan kegagalan kelas produksi di negara periferi dalam membentuk tenaga produktif.

Faktor internal (ekonomi, politik, dan sosial) sangat penting dalam proses pembangunan. Namun, neo-kolonialisme kontemporer menunjukkan bahwa dominasi adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor eksternal dan internal.

Ketergantungan sebagai Titik Temu Kegagalan Struktural

Ketergantungan struktural diperkuat ketika kelemahan internal negara periferi dieksploitasi oleh aktor eksternal. Sebagai contoh, kegagalan transfer teknologi oleh MNCs tidak hanya disebabkan oleh strategi impor komponen dari negara induk (eksternal), tetapi juga oleh kurangnya kapasitas penyerapan dan kualifikasi SDM lokal (internal).

Demikian pula, kasus jebakan utang seperti Sri Lanka menggarisbawahi bahwa sementara pinjaman Tiongkok adalah pemicu eksternal, kerentanan fundamental disebabkan oleh masalah ekonomi makro internal, seperti defisit anggaran yang persisten dan tantangan struktural lainnya.

Neo-kolonialisme, dengan demikian, dipahami bukan semata-mata sebagai penindasan dari luar, tetapi sebagai sistem yang secara aktif memanfaatkan kelemahan struktural internal, termasuk birokrasi lemah, defisit fiskal, dan korupsi elit domestik, yang sering kali dikooptasi untuk kepentingan kelas komprador domestik.

Warisan Kolonialisme Jangka Panjang

Dampak kolonialisme tradisional, baik dalam dimensi sosial, budaya, maupun politik, sering kali bertahan lama setelah era dekolonisasi berakhir. Warisan ini membentuk lanskap politik kontemporer dan dinamika sosial di negara-negara bekas jajahan. Pemahaman atas warisan ini sangat penting untuk menganalisis tantangan demokratisasi dan pembangunan institusi di negara-negara pasca-kolonial. Proses dekolonisasi adalah transformasi yang kompleks, melibatkan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mendalam, dan warisan ini terus menjadi hambatan internal yang memperparah kerentanan terhadap dominasi gaya baru.

Meraih Kedaulatan Sejati: Strategi Anti-Neo-Kolonialisme dan Rekomendasi Kebijakan

Perjuangan melawan neo-kolonialisme kontemporer menuntut pergeseran fokus dari kedaulatan formal menjadi kedaulatan substansial, yang didasarkan pada kapasitas regulasi, finansial, dan teknologi mandiri.

Penguatan Kapasitas Domestik dan Industri

Untuk mengatasi dominasi ekonomi asing dan mengurangi ketergantungan, diperlukan kebijakan yang berpihak pada kepentingan domestik. Langkah-langkah yang diperlukan meliputi penguatan industri dalam negeri dan pengurangan ketergantungan pada utang luar negeri.

Strategi untuk memutus rantai ketergantungan industrial harus fokus pada:

- Integrasi MNCs: Mendorong kebijakan yang mewajibkan MNCs untuk berinvestasi dalam rantai pasok domestik dan mengurangi ketergantungan impor komponen utama.

- Peningkatan Kapasitas Penyerapan: Berinvestasi pada pendidikan dan kualifikasi SDM domestik serta meningkatkan kapasitas teknologi perusahaan lokal agar mampu menyerap dan mengembangkan teknologi yang dibawa oleh MNCs.

Strategi Finansial dan Geopolitik

Mengurangi ketergantungan utang adalah hal yang krusial. Dalam menghadapi ekspansi modal dari kekuatan baru (seperti Tiongkok), negara-negara berkembang harus meningkatkan transparansi dan keahlian negosiasi dalam kontrak pinjaman infrastruktur besar. Hal ini bertujuan untuk memastikan proyek-proyek tersebut secara ekonomi berkelanjutan dan tidak berujung pada penyerahan aset strategis kepada kreditor.

Kedaulatan sejati di era modern ditentukan oleh kemampuan negara untuk mengelola keuangannya secara mandiri dan mempertahankan kapasitas kelembagaan yang kuat, menghindari jebakan utang yang mengubah kedaulatan teritorial menjadi leverage geopolitik.

Perlawanan Digital: Kedaulatan Data dan Regulasi Platform Global

Di ranah digital, perlawanan harus diarahkan pada penegasan kedaulatan data dan regulasi ketat terhadap platform global.

- Aksi Regulasi: Keputusan KPPU untuk mendenda Google atas monopoli sistem pembayaran merupakan langkah penting dalam menegaskan kedaulatan ekonomi digital. Tindakan serupa diperlukan untuk melawan dominasi platform di sektor iklan dan data, yang menghambat keberlangsungan ekosistem media lokal.

- Kedaulatan Data sebagai Prioritas Keamanan: Negara-negara Selatan harus segera memprioritaskan keamanan data dan menciptakan kerangka regulasi yang kuat untuk mencegah eksploitasi data pengguna dan menghindari siklus kolonialisme berselimut data.

- Solidaritas Global Selatan: Gerakan seperti Post-Western Digital Rights Manifesto, yang menyerukan kontrol kembali atas internet dari perusahaan teknologi , menunjukkan pentingnya membangun front persatuan kolektif di Global Selatan. Isu kolonialisme digital membutuhkan reaktualisasi semangat solidaritas seperti yang pernah diusung dalam Deklarasi Bandung 1955.

Kesimpulan

Neo-Kolonialisme, atau Kolonialisme Gaya Baru, bukanlah fenomena statis, melainkan sistem dominasi yang berevolusi secara dinamis, bertransisi dari kontrol langsung teritorial menjadi kontrol struktural ekonomi, penguasaan aset geopolitik melalui utang, dan kini, hegemoni data dan infrastruktur digital.

Laporan ini menyimpulkan bahwa neo-kolonialisme di abad ke-21 terjadi pada titik temu antara dominasi eksternal (melalui MNCs, IFIs, dan platform Big Tech) dan kelemahan struktural internal negara-negara periferi (birokrasi lemah, rendahnya kapasitas penyerapan teknologi, dan kerentanan fiskal). Aktor eksternal memanfaatkan kedaulatan formal yang rapuh untuk melegitimasi eksploitasi, entah melalui persyaratan neoliberal IFIs atau melalui kontrak utang infrastruktur yang berisiko.

Perjuangan anti-neo-kolonialisme kontemporer harus berpusat pada penguatan kedaulatan kapasitas—yaitu, kemampuan teknokratis, hukum, dan ekonomi negara untuk meregulasi, melindungi aset, dan mengendalikan datanya sendiri. Tanpa penguatan kapasitas kelembagaan internal dan tanpa koalisi yang tegas melawan monopoli platform digital dan jebakan utang, negara-negara merdeka secara formal akan terus terperangkap dalam siklus ketergantungan struktural. Kedaulatan sejati diukur bukan lagi dari simbol-simbol kenegaraan, tetapi dari otonomi dalam mengelola data, teknologi, dan kebijakan fiskal.