Revolusi didefinisikan sebagai periode perubahan mendasar (fundamental) yang terjadi secara cepat dan radikal, menghasilkan transformasi tatanan masyarakat secara permanen. Karakteristik ini membedakannya secara tajam dari reformasi, yang cenderung membawa perubahan yang bertahap tanpa mengubah sistem secara mendasar. Perubahan revolusioner dapat diklasifikasikan berdasarkan skalanya. Revolusi dengan “perubahan kecil,” seperti perubahan gaya rambut atau berpakaian, dampaknya tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Sebaliknya, “perubahan besar” (misalnya, industrialisasi) memberikan pengaruh yang berarti karena bersinggungan langsung dengan aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial dan sistem kerja.

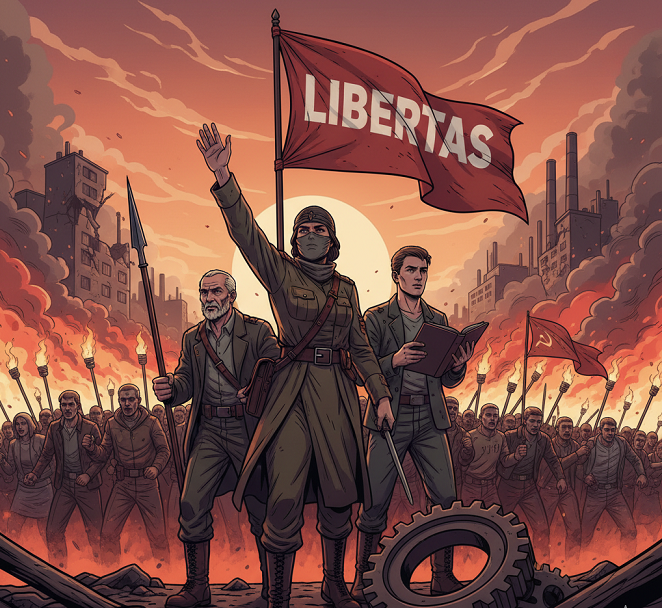

Revolusi yang dianggap paling berpengaruh adalah yang mampu menghasilkan “perubahan struktural,” yaitu reorganisasi mendasar pada struktur masyarakat, seperti transisi dari sistem kolonial ke parlementer atau pergeseran basis produksi dari tenaga kerja manual ke mesin. Revolusi dapat dipicu oleh tokoh dengan agenda ideologis yang terencana, atau terjadi secara spontan sebagai akibat dari akumulasi ketidakpuasan masyarakat yang memuncak. Ciri-ciri utama dari revolusi ini adalah kecepatan, radikalitas, perubahan sistem yang mendasar, dan seringkali melibatkan gejolak sosial atau bahkan kekerasan.

Tinjauan ini menunjukkan adanya dualitas historis dalam revolusi. Revolusi politik klasik, seperti Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis, bersifat destruktif-konstruktif—menghancurkan monarki atau feodalisme untuk membangun kerangka negara-bangsa dan kapitalisme modern. Sementara itu, Revolusi Digital (dikenal juga sebagai Revolusi Industri 4.0) ditandai oleh sifat disruptif-akseleratif, di mana teknologi mempercepat laju perubahan sosial dan ekonomi tanpa melibatkan pertumpahan darah politik langsung. Meskipun demikian, dampak Revolusi Digital terhadap ketidaksetaraan upah dan struktur sosial sama fundamentalnya dengan perubahan struktural historis lainnya. Revolusi paling berpengaruh, oleh karena itu, tidak hanya terbatas pada perubahan politik, tetapi juga mencakup transformasi dalam cara manusia berpikir, berproduksi, dan berinteraksi.

Revolusi Intelektual: Fundasi Rasionalitas dan Humanisme Modern

Revolusi paling mendasar yang memungkinkan semua perubahan struktural berikutnya adalah revolusi dalam cara manusia memperoleh dan memvalidasi pengetahuan.

Revolusi Ilmiah dan Pergeseran Epistemologis

Abad ke-16 dan ke-17 menandai perubahan radikal dari kerangka berpikir yang didominasi teologi ke pendekatan yang lebih rasional dan empiris. Revolusi Ilmiah memperkenalkan proses berpikir sistematis, yang melibatkan observasi cermat, formulasi hipotesis yang dapat diuji, eksperimen, pengumpulan dan analisis data, serta verifikasi atau falsifikasi teori. Proses ini bersifat iteratif dan terus-menerus menyempurnakan pemahaman manusia tentang realitas.

Dalam konteks epistemologi, Thomas Kuhn menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak berkembang secara linier, melainkan melalui serangkaian pergeseran paradigma. Proses ini dimulai dari fase sebelum-paradigma, lalu fase ilmu pengetahuan normal (normal science) di mana suatu paradigma sudah mapan, diikuti oleh fase krisis (ketika paradigma lama dianggap tidak efektif), dan akhirnya revolusi saintifik yang melahirkan paradigma baru.

Perubahan mendalam dalam cara mengetahui ini merupakan prasyarat mutlak bagi Revolusi Industri (perubahan cara memproduksi). Tanpa kerangka epistemologi yang mengutamakan eksperimen dan rasionalitas, penemuan-penemuan seperti mesin uap atau listrik tidak akan terwujud. Di era kontemporer, konsep paradigma Kuhn juga relevan dalam Revolusi Digital, di mana kecerdasan buatan (AI) kini menjadi paradigma baru yang mendisrupsi norma ilmiah dan disiplin ilmu yang sudah ada. Revolusi Ilmiah menyediakan kerangka filosofis untuk membangun masyarakat berdasarkan perencanaan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Warisan Abad Pencerahan (The Enlightenment)

Revolusi Ilmiah kemudian memicu Abad Pencerahan, sebuah gerakan kebudayaan di Eropa (abad ke-17 hingga ke-18) yang mengagungkan Nalar (Ratio). Pencerahan dipuji sebagai fondasi budaya politik dan intelektual Barat modern, membawa modernisasi politik melalui pengenalan nilai-nilai dan institusi demokrasi liberal.

Konsep-konsep seperti kedaulatan, individualisme, dan sekularisme muncul sebagai kunci filsafat politik modern dari era ini. Rasionalisasi menjadi tolok ukur modernitas, yang seringkali menempatkan agama dan tradisi sebagai “lawan rasio” atau irasionalisme, dan hanya bisa ditoleransi sebagai sisa-sisa masa lalu. John Locke, salah satu pemikir utamanya, memperingatkan bahwa tanpa adanya hukum ilahi, akan terjadi anarki moral di mana setiap individu menjadi “dewa bagi dirinya sendiri”.

Pencerahan juga memiliki dampak etis yang nyata, memicu gerakan penghapusan perbudakan karena dianggap “menjijikkan bagi agama” dan “tidak bijaksana secara politik”. Namun, rasionalisme Pencerahan menciptakan kontradiksi. Di satu sisi, ia meletakkan fondasi hukum Hak Asasi Manusia (HAM) universal, tetapi di sisi lain, ia memicu sekularisme yang berpotensi melepaskan ikatan intelektual etis-sosial. Dampak ini terlihat dalam masyarakat modern yang bergulat dengan krisis etika (misalnya, food shaming dan food waste di media sosial ) dan erosi fungsi solidaritas tradisional. Rasionalitas Pencerahan memfokuskan pada Hak Individu, yang menyebabkan kehancuran sistem feodal dan komunal lama (seperti tradisi Rewangan atau Muakhi), digantikan oleh hubungan kontraktual dan apa yang disebut sosiolog sebagai solidaritas organik.

Revolusi Politik: Lahirnya Ideologi Global dan Negara Berdaulat

Revolusi politik adalah arena di mana ide-ide Pencerahan diterjemahkan menjadi struktur tata kelola baru, mendefinisikan ulang kekuasaan dan hak warga negara.

Revolusi Kemerdekaan dan Fondasi HAM

Revolusi Amerika (1775–1783): Perang kemerdekaan Amerika Serikat melawan Kerajaan Britania Raya. Puncaknya adalah Deklarasi Kemerdekaan 4 Juli 1776, yang melampaui sekadar pernyataan kemerdekaan. Deklarasi tersebut memuat pernyataan universal bahwa semua manusia diciptakan setara dan diberkahi hak-hak yang tak dapat dicabut (inalienable rights), seperti Hidup, Kebebasan, dan Mengejar Kebahagiaan. Prinsip-prinsip ini mendasari sistem demokrasi, di mana pemerintahan dibentuk atas kehendak rakyat (consent of the governed) dan wajib melindungi hak-hak individu, atau dapat diganti oleh rakyat. Warisan ini menjadi fondasi bagi perkembangan HAM di dunia.

Revolusi Prancis (1789–1799): Revolusi ini ditandai oleh pergolakan sosial radikal, yang berdampak besar pada Eropa dan dunia. Revolusi Prancis menghapuskan sistem feodalisme dan mendorong penyebaran paham Demokrasi, Liberalisme, Nasionalisme, dan ide Supremasi Hukum. Bersama Revolusi Amerika, dampaknya menggugah kesadaran akan pentingnya penegakan hak asasi manusia secara global.

Meskipun Revolusi Amerika mengklaim hak universal, kredibilitas advokasi HAM global Amerika sering terhalang oleh isu internal, seperti ketidakadilan rasial yang belum terselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sosial dari ideologi yang revolusioner adalah proses yang panjang dan penuh tantangan.

Revolusi Ideologis dan Konflik Abad ke-20

Revolusi Bolshevik (Rusia, 1917): Revolusi ini dimulai dari pemogokan buruh dan meluas menjadi perebutan kekuasaan yang dipimpin oleh kaum Bolshevik di bawah Lenin. Dampak utamanya adalah penyebaran masif paham Komunisme ke seluruh dunia dan pendirian Uni Soviet (1922–1991). Peristiwa ini memicu konflik ideologis global Abad ke-20—Perang Dingin—di mana blok Liberalisme (Barat) dan Komunisme (Timur) saling mencurigai dan terlibat dalam perang proksi.

Revolusi Non-Barat Kontemporer: Revolusi penting lainnya mencakup Revolusi Tiongkok (1949) yang mengubah negara feodal-agraris menjadi sosialis modern , dan Revolusi Iran (1978–1979) yang meruntuhkan rezim Shah dan mendirikan Republik Islam. Revolusi Iran bahkan sering disebut sebagai revolusi terbesar ketiga setelah Revolusi Prancis dan Bolshevik.

Secara struktural, warisan Komunisme berakhir pada tahun 1991, menjadikan Liberalisme-Kapitalisme sebagai ideologi yang dominan. Namun, dominasi ini tidak bebas masalah. Kini, Liberalisme menghadapi tantangan dari dalam, terutama kesenjangan ekonomi yang diperparah oleh Revolusi Digital. Hal ini menciptakan lapisan masyarakat yang merasa tereksploitasi oleh sistem kapitalis pasca-Perang Dingin, menguji kembali janji kesetaraan Pencerahan.

Revolusi Socio-Ekonomi: Transformasi Produksi dan Globalisasi Awal

Revolusi-revolusi ini mengubah secara fundamental cara manusia hidup, bekerja, dan berinteraksi, menciptakan tatanan ekonomi global yang kita kenal.

Revolusi Industri 1.0 hingga 3.0

Revolusi Industri adalah perkembangan teknologi yang terjadi dalam beberapa gelombang, dimulai antara tahun 1750 hingga 1850.

RI 1.0 (Abad ke-18): Dipicu oleh penemuan mesin uap, Revolusi Industri 1.0 menggantikan tenaga manusia dan hewan, memungkinkan produksi massal yang difasilitasi oleh mesin. Peningkatan permintaan barang konsumsi karena pertumbuhan populasi di Eropa memerlukan metode produksi yang lebih efisien. Perubahan yang paling signifikan adalah transformasi sosial: urbanisasi besar-besaran, di mana petani bermigrasi ke kota untuk bekerja di pabrik, melahirkan kelas pekerja industri baru dan memperlebar kesenjangan sosial.

RI 2.0 dan 3.0: RI 2.0 (1850–1914) ditandai dengan penemuan listrik dan sistem produksi massal. RI 3.0 (1970-an) membawa otomatisasi, komputerisasi, dan awal digitalisasi, mendisrupsi peran manusia dalam produksi.

Warisan Revolusi Industri ini menciptakan urbanisasi dan lingkungan kerja formal yang terfragmentasi, yang secara efektif menghancurkan bentuk-bentuk gotong royong pedesaan tradisional, atau yang disebut sebagai solidaritas mekanik. Namun, fragmentasi ini ironisnya memunculkan kebutuhan akan Ruang Ketiga (Third Place) di perkotaan—seperti Kafe dan Co-Working Space—yang berfungsi sebagai tempat sosialisasi, kerja, dan aktualisasi diri , menggantikan fungsi komunal yang hilang akibat industrialisasi.

Jalur Rempah: Proto-Globalisasi dan Komoditas Simbolik

Jalur Rempah (Spice Route) adalah revolusi ekonomi-budaya yang mendahului era industri, didorong oleh nilai komoditas. Perdagangan rempah memainkan peran krusial dalam evolusi perdagangan global, membentuk rute, pelabuhan, dan geopolitik sepanjang sejarah.

Rempah-rempah dari Nusantara (seperti cengkeh, pala, dan lada) adalah komoditas bernilai tinggi yang menarik penjelajahan maritim Eropa, memicu kolonialisme, dan pendirian pos-pos dagang. Jalur Rempah adalah gelombang globalisasi pertama yang didorong oleh komoditas (sering disebut ‘emas merah’ seperti saffron ), yang membawa dampak ganda: pengayaan peradaban melalui migrasi kuliner dan budaya, sekaligus penindasan politik berupa kolonialisme dan eksploitasi.

Lebih dari sekadar komoditas ekonomi, rempah-rempah memiliki peran simbolis dan spiritual dalam budaya lokal, misalnya kunyit melambangkan kesucian dan kecantikan dalam ritual lulur pengantin Jawa dan Bali, atau cengkeh yang digunakan dalam Canang Sari di Bali untuk melambangkan ketenangan batin. Rempah berfungsi sebagai bahasa universal dalam kuliner dan penanda identitas etnis (misalnya, bumbu Minangkabau ).

Revolusi Kontemporer: Digitalisasi dan Fragmentasi Sosial (RI 4.0)

Saat ini, dunia berada dalam cengkeraman Revolusi Digital (RI 4.0), yang didorong oleh konektivitas hiper-otomatisasi (AI, IoT, Big Data). Dampaknya terasa dalam dua domain utama: struktur kerja ekonomi dan norma-norma sosial-budaya.

Ekonomi Gig dan Kesenjangan Digital

Transformasi digital telah mengubah lanskap ekonomi dan pola kerja, berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Transformasi Struktur Kerja: Fenomena utama adalah Gig Economy, model pekerjaan sementara, mandiri, dan fleksibel yang difasilitasi oleh platform digital. Meskipun ekonomi gig memberikan fleksibilitas, ia memunculkan tantangan regulasi, terutama terkait perlindungan hukum bagi pekerja yang seringkali tidak diakui sebagai karyawan, namun terikat pada platform. Ini menciptakan ketidakpastian kerja dan memindahkan risiko (asuransi, jaminan sosial) dari perusahaan ke pekerja mandiri.

Kesenjangan Digital (Digital Divide): Revolusi Digital secara inheren meningkatkan kesenjangan digital, baik dari segi akses teknologi maupun literasi digital di antara kelompok masyarakat. Pemerintahan ditantang untuk mengadopsi sistem digital agar tetap relevan, namun kegagalan dalam mengatasi kesenjangan ini akan menghambat pembangunan yang inklusif. Ada ironi politik di mana teknologi yang digembar-gemborkan sebagai alat demokratisasi dan mobilisasi massa (Digital Politics) , secara simultan dapat digunakan oleh rezim berkuasa untuk kontrol sosial. Dalam konteks ekonomi, akselerasi digital memperburuk kesenjangan upah dan distribusi kekayaan, di mana kekayaan cenderung menumpuk pada pemilik platform dan modal.

Perubahan Arsitektur dan Kosmologi Ruang

Revolusi industri dan urbanisasi secara perlahan mengikis fungsi ruang tradisional. Arsitektur vernakular Indonesia dirancang berdasarkan kosmologi yang mencerminkan hierarki sosial dan nilai budaya yang mendalam, sebuah fenomena yang dibahas dalam teori bentuk rumah dan budaya Amos Rapoport.

- Arsitektur sebagai Cerminan Struktur Sosial:

- Kosmologi Vertikal: Rumah tradisional seperti Kampung Naga (Sunda) membagi bangunan secara vertikal menjadi tiga unsur kosmologis: Kepala (Dunia Atas), Badan (Dunia Tengah), dan Kaki (Dunia Bawah, tempat ternak). Tata letak dan materialnya bersifat simbolis, misalnya, atap genteng dianggap tabu.

- Hierarki Gender: Rumah Gadang Minangkabau merepresentasikan sistem matrilineal, di mana kaum perempuan memiliki otoritas utama sebagai pewaris dan penjaga struktur sosial. Sementara Rumah Joglo Jawa memiliki ruang Senthong yang sakral, yang dikaitkan dengan Dewi Sri (kesuburan) dan mencerminkan hierarki sosial.

- Ruang Komunal: Rumah tradisional seperti Tongkonan (Toraja) berfungsi sebagai rumah komunal yang menampung beberapa keluarga dan menjadi pusat pemerintahan adat (Tongkonan Layuk) dan musyawarah.

- Komodifikasi Ruang: Modernisasi dan urbanisasi membawa tantangan berupa perubahan fungsi ruang. Rumah modern cenderung mengutamakan fungsi instrumental dan praktis, mereduksi nilai-nilai kosmologis yang tadinya disematkan dalam arsitektur tradisional. Ruang sakral seperti Senthong di Jawa banyak yang ditelantarkan atau diubah fungsinya.

Untuk mengisi kekosongan sosial yang ditinggalkan oleh rumah komunal tradisional, munculah Kafe dan Co-Working Space. Tempat-tempat ini menjadi ruang komunal yang baru di perkotaan, didasarkan pada konsumsi, estetika (Instagrammable ), dan konektivitas digital (Wi-Fi gratis). Kafe menjadi tempat bertemu, berdiskusi, menyalurkan aspirasi, bahkan untuk bekerja bagi freelancer—sebuah adaptasi budaya yang mengedepankan suasana santai dan fleksibel.

Budaya Pangan dan Etika Digital

Revolusi kuliner kontemporer didorong oleh kesadaran global akan kesehatan dan etika, dipercepat oleh viralitas media sosial.

Gerakan Pangan Nabati (Plant-Based): Pasar makanan nabati (vegan/vegetarian) di Indonesia diproyeksikan tumbuh signifikan, didorong oleh kesadaran kesehatan (menghindari laktosa, rendah lemak) , etika hewan, dan isu lingkungan (mengurangi emisi karbon). Indonesia memiliki warisan pangan nabati yang kuat, seperti Tempe dan Tahu. Tempe, sebagai makanan fermentasi kedelai asli Jawa, merupakan sumber protein nabati setara daging yang mendorong inovasi produk modern (misalnya, Tempe Meatball, Tempe Garam Bumbu). Adaptasi ini diwadahi oleh merek-merek lokal seperti Green Rebel dan Meatless Kingdom.

Viralitas dan Eksperimen Kuliner: Content Creator memainkan peran besar dalam mempromosikan dan menciptakan inovasi kuliner. Mereka mengeksplorasi resep unik yang cepat viral di media sosial (TikTok, Instagram). Eksperimen ini mencakup food hacks yang aneh (misalnya, es krim pete, tempe Indomie ) dan food fusion ekstrem (gulai lobster matcha keju). Sensasi pedas—yang secara biologis merupakan rasa sakit, tetapi diinterpretasikan secara budaya sebagai sumber endorfin dan pelepas stres —menjadi penanda identitas regional yang kuat, terutama di Asia Tenggara (Tom Yum, Masakan Padang).

Krisis Etika Digital: Revolusi Digital telah menciptakan hasrat visual (visual hunger) yang memprioritaskan estetika dan presentasi makanan (plating) untuk konten Instagrammable, terkadang mengabaikan rasa aktual setelah dikonsumsi. Konflik etika memuncak pada kritik terhadap content creator yang melakukan Food Waste atau Food Shaming demi viralitas. Praktik ini dianggap menjijikkan dan tidak bertanggung jawab , menimbulkan ketegangan antara dorongan untuk hidup sehat/etis (Plant-Based) dan dorongan untuk mengonsumsi konten ekstrem.

Transformasi Solidaritas Sosial

Revolusi struktural mengubah fondasi interaksi sosial. Gotong royong dan makan bersama (rewangan, mebat, muakhi) adalah mekanisme solidaritas mekanik tradisional yang penting dalam masyarakat Indonesia, mempererat kebersamaan, dan bertindak sebagai media resolusi konflik dan rekonsiliasi antar-etnis/marga.

Namun, modernisasi mendisrupsi praktik ini. Hadirnya jasa catering dalam acara hajatan, sebuah produk ekonomi modern, mengurangi keterlibatan masyarakat dan menggeser solidaritas dari berbasis kekeluargaan/kesamaan (mekanik) menjadi berbasis kontrak/pembagian kerja (organik).

Di sisi lain, pergeseran ekonomi ini secara paradoks memungkinkan evolusi peran gender. Misalnya, fenomena Sumando Kutu Dapua di Minangkabau (suami yang lebih banyak bekerja di dapur), yang secara tradisional bertentangan dengan peran adat suami sebagai pencari nafkah di luar rumah, kini dapat diinterpretasikan dalam perspektif modern sebagai wujud kesetaraan gender, meskipun tekanan ekonomi juga dapat menjadi pemicunya.

Sintesis dan Proyeksi: Kontradiksi Revolusi dan Masa Depan

Revolusi-revolusi yang paling berpengaruh di dunia, dari Revolusi Ilmiah hingga Revolusi Digital, saling terkait dalam jaringan sebab-akibat yang kompleks.

Table 1: Revolusi Fundamental dan Warisan Abadi yang Membentuk Tatanan Dunia

| Revolusi (Abad) | Domain Utama | Pergeseran Paradigma Kunci | Warisan Abadi (Legacy) dan Tantangan |

| Pencerahan (18) | Intelektual/Hukum | Rasionalitas, Hak Alamiah (Inalienable Rights) | Demokrasi Liberal, Kedaulatan Rakyat, Fondasi HAM Universal. |

| Politik (AS, Prancis, Bolshevik) (18-20) | Ideologi/Geopolitik | Penghapusan Feodalisme, Kontra-Ideologi (Liberal vs. Komunisme) | Konflik Blok, Sistem Negara Bangsa, Supremasi Hukum. |

| Industri (1.0 – 3.0) (18-20) | Ekonomi/Struktural | Mekanisasi, Produksi Massal, Otomatisasi. | Kapitalisme, Urbanisasi, Pembagian Kelas, Degradasi Lingkungan. |

| Digital (RI 4.0) (21) | Teknologi/Sosial | Konektivitas Hiper-Otomatisasi (AI, IoT), Fleksibilitas. | Ekonomi Gig, Disrupsi Ekonomi, Budaya Viral, Kesenjangan Digital (Divide). |

Analisis menunjukkan bahwa Revolusi Pencerahan yang menjanjikan kesetaraan universal melalui nalar telah diperumit oleh dinamika Revolusi Industri dan Revolusi Digital. Meskipun Revolusi Ilmiah meningkatkan produktivitas hingga memungkinkan inovasi pangan yang mengatasi masalah kelangkaan, rasionalitas ekonomi yang dominan menciptakan kesenjangan upah yang masif dan ketidakpastian dalam Gig Economy. Ini berarti bahwa kebebasan dan hak individu yang diperjuangkan oleh Revolusi Politik Klasik menjadi hampa tanpa adanya jaminan keamanan sosial dan ekonomi di era disrupsi RI 4.0.

Selain itu, warisan lingkungan dari Revolusi Industri (polusi dan perubahan iklim) tetap menjadi ancaman struktural, bahkan merusak fondasi budaya (misalnya, struktur rumah adat). Revolusi Nabati merupakan respons, namun terdistorsi oleh Revolusi Digital yang mengkomodifikasi etika melalui konten viral, menciptakan konflik antara niat hidup sehat dan etika media sosial yang mengabaikan food waste.

Penutup: Revolusi sebagai Kondisi Permanen

Revolusi yang paling berpengaruh di dunia adalah peristiwa transformatif yang melampaui batas politik dan ekonomi. Mereka adalah kondisi permanen dalam sejarah manusia yang secara fundamental mengubah cara kita memperoleh pengetahuan, mengatur kekuasaan, memproduksi barang, dan berinteraksi sosial.

Warisan abadi dari revolusi ini bukanlah hanya tatanan politik (demokrasi liberal) atau teknologi (AI), melainkan serangkaian kontradiksi: kebebasan vs. ketidaksetaraan, rasionalitas vs. krisis etika, dan kemajuan teknologi vs. degradasi lingkungan. Mengelola Revolusi Digital secara etis dan inklusif adalah tantangan kritis abad ke-21. Hal ini memerlukan intervensi kebijakan yang kuat untuk menutup kesenjangan digital dan melindungi pekerja gig, serta penguatan kembali nilai-nilai komunal dan etika sosial yang diwariskan oleh tradisi pra-industrial, untuk memastikan bahwa janji-janji kesetaraan dan kebahagiaan universal yang diwarisi dari Abad Pencerahan dapat terwujud bagi semua lapisan masyarakat.