Globalisasi, yang mencapai puncaknya pada periode pasca-Perang Dingin (sekitar 1990 hingga 2008), dicirikan oleh integrasi pasar yang mendalam, liberalisasi perdagangan, dan dominasi paradigma kebijakan neoliberal. Meskipun menawarkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi beberapa negara, sistem ini mulai menunjukkan kerentanan struktural setelah Guncangan Keuangan Global (GFC) 2008 dan diperparah oleh tekanan pandemi global serta ketegangan geopolitik yang meningkat. Guncangan-guncangan ini mengekspos kegagalan tata kelola global, khususnya dalam mendistribusikan manfaat integrasi pasar secara merata.

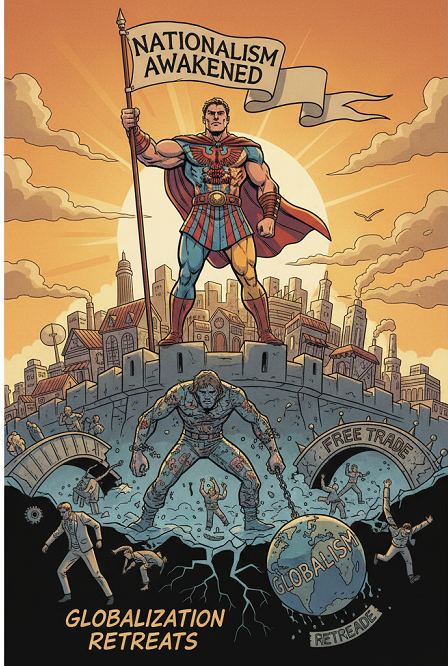

Laporan ini berargumen bahwa kebangkitan nasionalisme kontemporer merupakan respons politik yang logis terhadap kegagalan ini. Reaksi ini tidak mengarah pada deglobalisasi dalam arti isolasi total, melainkan pada restrukturisasi fundamental sistem global. Restrukturisasi ini ditandai oleh intensifikasi pembentukan blok-blok regional dan adopsi nasionalisme ekonomi strategis oleh negara-negara berdaulat yang bertujuan memprioritaskan ketahanan (resiliensi) dan kedaulatan di atas efisiensi pasar yang dipegang teguh pada masa liberalisasi sebelumnya.

Definisi Konseptual: Nasionalisme, Populisme, dan Globalisasi

Dalam konteks akademik, nasionalisme didefinisikan sebagai fokus bangsa pada tujuan nasional, bukan tujuan internasional. Sebuah bangsa biasanya disatukan oleh bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang sama, memprioritaskan kepentingan domestik di atas aransemen internasional. Meskipun nasionalisme seringkali dipandang sebagai antitesis terhadap globalisasi, penting untuk dicatat bahwa difusi ide nasionalis dari tempat asalnya di Eropa ke seluruh dunia adalah sebuah facet dari globalisasi itu sendiri. Dalam banyak hal, nasionalisme telah diglobalisasi, meskipun tidak masuk akal untuk berbicara tentang globalisasi yang ‘dinasionalisasi’. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa nasionalisme kontemporer adalah produk internal dari sistem global, bukan hanya penolakan terhadapnya.

Populisme berfungsi sebagai mekanisme politik yang memediasi ketidakpuasan struktural menjadi agenda nasionalis yang agresif. Populisme dicirikan oleh penciptaan oposisi moral biner antara ‘kita’ (rakyat jelata yang dianggap benar dan dieksploitasi) dan ‘mereka’ (elit domestik yang korup atau pihak asing yang eksploitatif). Populisme sering mengarah pada penguatan nasionalisme yang berlebihan, polarisasi politik yang meningkat, dan penyederhanaan isu-isu kompleks. Populisme menyediakan narasi yang mudah diakses yang menerjemahkan kekecewaan ekonomi menjadi tuntutan politik, mengalihkan fokus dari kegagalan kebijakan fiskal domestik ke sasaran eksternal seperti globalisasi, yang pada gilirannya membenarkan kebijakan proteksionis sebagai tindakan moral untuk melindungi ‘rakyat’.

Mekanisme Kausal: Mengapa Globalisasi Memicu Backlash Nasionalis

. Ketidaksetaraan Ekonomi sebagai Pemicu Eksogen

Analisis ekonomi politik menunjukkan bahwa salah satu pemicu utama backlash nasionalis adalah kegagalan distribusi yang ditimbulkan oleh globalisasi liberal. Globalisasi telah secara kausal dikaitkan dengan peningkatan ketidaksetaraan pendapatan, di mana elit profesional, korporat, dan finansial (termasuk Top 10% atau 1%) mendapat manfaat luar biasa dari koneksi global, sementara kelas menengah dan pekerja merasa ditinggalkan. Dampak ini terasa sangat akut di kawasan industri yang mengalami deindustrialisasi.

Guncangan ekonomi eksogen, seperti persaingan impor yang tiba-tiba (misalnya, kompetisi impor Tiongkok), berfungsi sebagai variabel independen yang memicu perubahan perilaku memilih. Analisis mediasi menunjukkan bahwa guncangan ekonomi ini dapat diterjemahkan melalui mediator politik (populisme) yang menghasilkan dukungan terhadap nasionalisme. Ide nasionalisme ekonomi menjadi sangat populer karena menawarkan solusi yang terlihat langsung: membantu warga domestik dengan mengorbankan pihak asing. Oleh karena itu, ketidaksetaraan struktural menyediakan bahan bakar, populisme menyediakan mesin politik, dan nasionalisme ekonomi adalah output kebijakan yang terlihat.

Translasi Politik ke Kebijakan Ekonomi Populis dan Proteksionis

Populisme secara konsisten memicu pergeseran kebijakan domestik yang condong ke proteksionisme. Kebijakan proteksionis, seperti pembatasan pasar, pembatasan imigrasi, atau hambatan tarif, sering muncul sebagai bagian dari narasi populis yang bertujuan melindungi warga negara dari dampak negatif globalisasi yang dianggap merugikan. Selain proteksionisme, gerakan populis juga mempromosikan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak, seperti program sosial yang masif atau subsidi untuk kelompok rentan.

Namun, kebijakan populis seringkali membawa risiko yang tidak dipertimbangkan matang. Kebijakan yang berfokus pada peningkatan pengeluaran negara tanpa memperhitungkan dampak fiskal jangka panjang dapat menyebabkan defisit anggaran yang besar atau inflasi. Meskipun populisme dapat memperbaiki kondisi jangka pendek bagi beberapa segmen masyarakat, keberlanjutan kebijakan tersebut dalam jangka panjang sering dipertanyakan. Lebih jauh lagi, di kawasan sensitif seperti Asia Tenggara, ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi yang diperkuat oleh dinamika globalisasi dapat memicu ketidakpuasan yang bermuara pada ekstremisme nasionalisme dan konflik etnis lokal.

Table 1: Hubungan Kausalitas: Dari Ketidaksetaraan Menuju Populisme dan Proteksionisme

| Faktor Pemicu (Globalisasi) | Kanal Transmisi (Politik) | Kebijakan Hasil (Nasionalis) | Implikasi Jangka Pendek |

| Peningkatan Ketidaksetaraan Pendapatan | Polarisasi Politik & Penyederhanaan Isu | Proteksionisme Ekonomi (Tarif, Subsidi) | Perbaikan kondisi segmen masyarakat tertentu; risiko defisit/inflasi |

| Guncangan Kompetisi Impor/Pekerjaan | Penguatan Nasionalisme Berlebihan | Nasionalisasi Aset/Sumber Daya (Resource Nationalism) | Peningkatan kontrol negara atas aset strategis; ketegangan investor asing |

| Defisit Tata Kelola Global | Oposisi Biner “Kita vs. Mereka” | Diplomasi Pro-Rakyat (Perlindungan TKI, Fokus Investasi) | Dukungan Konstituen Populis; pergeseran prioritas kebijakan luar negeri |

Kasus Pragmatisme: Nasionalisme Ekonomi Indonesia

Studi kasus Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan pemanfaatan nasionalisme secara strategis, membedakan antara populisme domestik dan nasionalisme yang terukur dalam diplomasi. Di tingkat domestik, Jokowi sering dianggap populis, menggunakan gaya blusukan yang menciptakan citra pemimpin yang pro-kepentingan wong cilik. Aksi populis ini mewarnai kebijakan ekonomi domestik, termasuk proteksionisme ekonomi dan nasionalisasi saham perusahaan asing, seperti kasus Freeport.

Namun, dalam arena politik internasional, kebijakan luar negeri Indonesia menunjukkan sikap nasionalis yang pragmatis, bukan populis ideologis. Ketika menghadapi ketegangan dengan negara lain, seperti agitasi Tiongkok di Laut Natuna Utara, Jokowi memilih sikap nasionalis yang tegas pada kedaulatan, tetapi tetap terbuka untuk diplomasi, tanpa menggunakan retorika populis yang menunjuk Tiongkok sebagai “musuh” yang jahat atau eksploitatif. Fokus kebijakan luar negeri dialihkan untuk kepentingan wong cilik, yaitu meningkatkan investasi dan membuka pasar untuk produk lokal Indonesia, serta memberikan perlindungan kepada warga Indonesia di luar negeri (TKI).

Perbedaan antara retorika domestik yang populis dan pelaksanaan diplomasi yang terukur menunjukkan bahwa nasionalisme ekonomi dapat digunakan sebagai alat strategis untuk pembangunan. Hal ini memungkinkan negara berkembang untuk melakukan intervensi pasar demi kepentingan domestik (seperti hilirisasi) tanpa harus mengorbankan hubungan diplomatik esensial atau menutup diri dari Investasi Asing Langsung (FDI).

Manifestasi Ekonomi: Bukti Fragmentasi dan Krisis Multilateralisme

Kebangkitan nasionalisme telah secara langsung memanifestasikan dirinya dalam struktur ekonomi global, terutama melalui fragmentasi rantai pasokan dan krisis institusi multilateral.

Disrupsi Rantai Pasokan Global (GSC)

Fragmentasi Rantai Pasokan Global (GSC) adalah bukti nyata dari kemunduran globalisasi berbasis efisiensi. Indeks Tekanan Rantai Pasokan di Dunia (SCPI) menunjukkan volatilitas ekstrem dalam beberapa tahun terakhir. Indeks mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar 4,46 poin pada Desember 2021, sebelum menurun tajam, dan kemudian stabil pada nilai positif 0,03 poin pada September 2025. Meskipun nilainya lebih rendah dari puncak pandemi, stabilitas pada nilai positif mengindikasikan tekanan struktural yang berkelanjutan, berbeda dengan rata-rata historis yang mendekati nol poin (1997–2025).

Volatilitas ini dan tekanan yang berkelanjutan mencerminkan pergeseran paradigma dari model Just-in-Time (berbasis efisiensi dan kerentanan tunggal) menuju model Just-in-Case (berbasis ketahanan dan diversifikasi). Fragmentasi ini didorong oleh kekhawatiran geopolitik, keamanan nasional, dan kebijakan proteksionis yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada satu pemasok atau wilayah. Fragmentasi GSC ini menciptakan dampak berantai sistemik terhadap perdagangan global, memaksa perusahaan untuk melakukan reshoring atau friend-shoring, yang secara fundamental mengubah peta manufaktur dan sourcing global.

Krisis Tata Kelola dan Institusi Multilateral

Intensifikasi nasionalisme ekonomi terjadi bersamaan dengan krisis pada sistem multilateral pasca-Perang Dunia II. Institusi-institusi utama yang berasal dari Konferensi Bretton Woods tahun 1944 (seperti IMF, Bank Dunia, dan GATT/WTO) dianggap usang dan tidak mewakili dinamika ekonomi dan geopolitik global saat ini.

Tantangan geopolitik epochal, terutama kebangkitan Tiongkok dan pergeseran dari tatanan unipolar yang dipimpin AS, telah memperburuk tekanan pada sistem multilateral. Alih-alih mencari solusi kolektif, negara-negara besar lebih memilih perjanjian bilateral atau regional di bawah kendali mereka, atau secara unilateral mengadopsi kebijakan industri nasionalis dan proteksionisme yang menggantikan konsensus neoliberal. Misalnya, agenda “America First” yang berfokus pada nasionalisme ekonomi menandai perubahan tajam dalam kebijakan luar negeri AS. Situasi ini menciptakan “defisit tata kelola global” yang meluas, di mana kapasitas sistem multilateral untuk memberikan solusi global telah kalah cepat dibandingkan skala dan kompleksitas tantangan internasional.

Nasionalisme Sumber Daya sebagai Mesin Hilirisasi

Nasionalisme ekonomi di negara-negara produsen sumber daya terwujud dalam kebijakan Nasionalisme Sumber Daya (Resource Nationalism). Indonesia memiliki sejarah intervensi yang agresif di sektor komoditas dan pertambangan, termasuk pembatasan ekspor komoditas mentah dan intervensi dalam investasi asing, terutama selama periode lonjakan harga komoditas (2003-2013). Intervensi ini bertujuan untuk mendorong industrialisasi domestik, meskipun menimbulkan ketegangan dengan mitra dagang asing.

Kasus hilirisasi nikel Indonesia memberikan contoh model Nasionalisme Sumber Daya Hibrida yang adaptif. Di satu sisi, pemerintah Indonesia membatasi ekspor bijih nikel mentah untuk memaksa pembangunan fasilitas pemrosesan dan peningkatan nilai tambah domestik. Di sisi lain, proyek nasionalis ini memerlukan Investasi Asing Langsung (FDI) yang substansial untuk keberlanjutannya. Kondisi ini bertepatan dengan upaya bisnis global, khususnya di sektor rantai pasok kendaraan listrik (EV), untuk melakukan diversifikasi dari dominasi Tiongkok.

Konvergensi kepentingan ini menghasilkan nasionalisme sumber daya yang “moderat.” Indonesia memanfaatkan fragmentasi rantai pasok global (dorongan diversifikasi) untuk menarik FDI yang mendukung tujuan strategis nasionalnya (hilirisasi). Ini menunjukkan bahwa nasionalisme yang cerdas adalah nasionalisme yang mampu memetakan dan memanfaatkan ketegangan dalam GSC yang terfragmentasi, alih-alih melakukan isolasi yang kontraproduktif.

Table 2: Indikator Kunci Fragmentasi Ekonomi Global (2020-2025)

| Dimensi | Indikator Pengukuran | Tren/Fakta Kunci | Interpretasi Signifikansi |

| Rantai Pasokan | Indeks Tekanan Rantai Pasokan Global (SCPI) | Volatilitas tinggi; stabil di 0.03 (Sept 2025) setelah puncak 2021 | Tekanan struktural yang berkelanjutan, menandakan fragmentasi geopolitik dan strategi de-risking. |

| Tata Kelola Global | Defisit Tata Kelola Multilateral | Institusi Bretton Woods dianggap usang; dominasi kebijakan industri nasionalis | Melemahnya kerangka kerja WTO/IMF; peningkatan unilateralisme dan bilateralisme. |

| Kebijakan Perdagangan | Pergeseran Blok Perdagangan | Munculnya RCEP (30% PDB Global, USD 26.2 triliun) | Pergeseran substansial dari globalisasi ke regionalisasi sebagai mekanisme ketahanan. |

| Kebijakan Investasi | Nasionalisme Sumber Daya Hibrida (Indonesia) | Intervensi negara (Hilirisasi Nikel) menarik FDI untuk diversifikasi rantai pasok EV | Nasionalisme sebagai alat strategis untuk mengarahkan kembali aliran modal global yang terfragmentasi menuju industrialisasi domestik. |

Respon Struktural: Regionalisasi dan Arah Masa Depan Integrasi

Kemunduran globalisasi liberal tidak menciptakan vakum, melainkan mendorong pembentukan aransemen ekonomi baru, yang paling signifikan adalah regionalisasi.

Regionalisasi: Pengaturan Ulang Integrasi Global

Regionalisasi telah muncul sebagai respons struktural utama terhadap tekanan deglobalisasi dan proteksionisme. Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), yang ditandatangani oleh 10 negara ASEAN dan lima mitra (Jepang, China, Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan), adalah contoh paling signifikan. RCEP merupakan blok perdagangan bebas terbesar di dunia, mencakup total PDB sekitar USD 26,2 triliun (30% dari PDB dunia).

RCEP secara eksplisit dilihat sebagai jawaban strategis di tengah ancaman deglobalisasi, proteksionisme perdagangan (terutama akibat pandemi dan meningkatnya tensi geopolitik antara Washington dan Beijing). Perjanjian ini memfasilitasi arus barang dan jasa dengan menghilangkan sebagian besar tarif impor, dan secara fundamental meningkatkan komunikasi, logistik, dan investasi di antara negara-negara peserta. Regionalisasi ini menawarkan jalur tengah. Negara-negara mengurangi risiko volatilitas eksternal yang dipicu oleh konflik geopolitik, dengan memperdalam interdependensi di antara negara-negara yang berdekatan secara geografis dan politik. Penting untuk dicatat bahwa RCEP dirancang atas inisiatif ASEAN, memastikan bahwa mega-regionalisme ini memiliki desain substansi yang berakar pada kepentingan kawasan.

Nasionalisme Budaya dan Soft Power

Selain nasionalisme ekonomi, dimensi budaya juga memainkan peran penting. Di Indonesia, nasionalisme dapat diolah secara kekinian dengan menonjolkan kebhinekaan budaya di kancah internasional. Pemanfaatan soft power ini bertujuan membangun rasa kebanggaan terhadap Indonesia dan memproyeksikan citra positif yang non-konfliktual di arena global.

Mekanisme ini juga memiliki implikasi domestik yang penting. Nasionalisme budaya yang positif dapat berfungsi sebagai penyeimbang terhadap potensi ekstremisme yang dipicu oleh kesenjangan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkatkan kesadaran akan identitas nasional, ketidakpuasan yang muncul dari ketidakadilan sosial dapat dimitigasi dengan narasi kebanggaan inklusif, sehingga mengurangi risiko konflik etnis atau ekstremisme nasionalis.

Kebutuhan untuk Targeted Re-globalization

Meskipun fragmentasi ekonomi didorong oleh kekhawatiran keamanan nasional dan geopolitik, tidak semua tantangan bersifat terfragmentasi. Para ahli berpendapat bahwa fragmentasi dunia ekonomi tidak boleh mengorbankan keamanan lingkungan global. Tantangan seperti krisis iklim memerlukan tingkat kerjasama global yang intensif dan lintas-blok.

Tatanan global bergerak menuju sistem ganda (bifurcated): di satu sisi terjadi fragmentation yang didorong oleh persaingan geopolitik (misalnya, teknologi semikonduktor atau energi strategis), dan di sisi lain diperlukan re-globalization yang ditargetkan (targeted re-globalization). Re-globalisasi yang ditargetkan ini berfokus pada memfasilitasi transisi hijau dan mengatasi isu-isu universal lainnya yang membutuhkan koordinasi multilateral yang kuat. Strategi nasional di masa depan harus mampu menavigasi kedua kutub ini secara simultan: melindungi kepentingan nasional strategis melalui fragmentasi, sambil tetap membuka jalur kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan global.

Kesimpulan

Sintesis Temuan Utama

- Pemicu Kausal: Kebangkitan nasionalisme kontemporer adalah respons politik terhadap ketidaksetaraan distribusi kekayaan yang dihasilkan oleh globalisasi liberal. Mekanisme transmisi utama adalah populisme, yang menyederhanakan ketidakpuasan ekonomi menjadi tuntutan proteksionis dan nasionalis.

- Transisi Struktural: Kemunduran globalisasi liberal tidak menghasilkan isolasi, melainkan restrukturisasi sistemik. Bukti empiris menunjukkan fragmentasi rantai pasokan dan krisis institusi multilateral. Respon struktural utama adalah pergeseran ke regionalisasi yang mendalam, seperti yang diwujudkan melalui RCEP.

- Kebijakan Adaptif: Negara-negara berkembang seperti Indonesia telah mengadopsi model nasionalisme ekonomi strategis atau hibrida. Nasionalisme ini digunakan sebagai alat intervensi pasar (hilirisasi) yang secara cerdas memanfaatkan kebutuhan global untuk diversifikasi rantai pasok demi kepentingan industrialisasi domestik yang didanai asing.

Implikasi Jangka Panjang terhadap Geopolitik dan Tata Kelola Global

Implikasi jangka panjang menunjukkan bahwa era hegemoni pasar bebas absolut telah berakhir. Kebangkitan nasionalisme ekonomi menandai kembalinya kebijakan industri yang dikelola negara sebagai norma global. Hal ini meningkatkan kompleksitas hubungan internasional, karena kepentingan ekonomi yang dulunya didelegasikan ke pasar kini menjadi medan pertempuran geopolitik. Peningkatan risiko konflik dan ketegangan sosial yang dipicu oleh retorika populis akan terus ada jika ketidaksetaraan domestik yang mendasar tidak diatasi secara efektif.

Berdasarkan analisis ini, laporan mengajukan empat rekomendasi strategis utama:

- Mengintegrasikan Dimensi Sosial ke dalam Kebijakan Perdagangan: Negara-negara perlu merumuskan kebijakan fiskal dan perdagangan yang secara eksplisit bertujuan memitigasi dampak ketidaksetaraan pendapatan yang timbul dari integrasi pasar. Hal ini akan mengurangi bahan bakar politik bagi gerakan populisme dan ekstremisme nasionalis.

- Optimalisasi Regionalisasi sebagai Mekanisme Ketahanan: Negara-negara di kawasan, terutama ASEAN, harus mengkapitalisasi penuh RCEP dan blok perdagangan regional lainnya untuk memastikan stabilitas dan ketahanan ekonomi kawasan. Regionalisasi harus dilihat sebagai integrasi yang lebih terkontrol, yang mampu menyerap guncangan geopolitik eksternal.

- Memperkuat Nasionalisme Ekonomi Strategis: Menerapkan model nasionalisme hibrida (seperti hilirisasi komoditas strategis) yang memaksimalkan nilai tambah domestik sambil mempertahankan keterbukaan terhadap FDI. Kebijakan ini harus mampu memetakan ketegangan dalam GSC global untuk mengarahkan kembali aliran modal dan teknologi sesuai dengan rencana pembangunan nasional.

- Memimpin Reformasi Multilateral di Sektor Kritis: Mendorong kerjasama global yang kuat dan tidak terfragmentasi di bidang-bidang yang merupakan tantangan universal, seperti perubahan iklim, kesehatan global, dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan prinsip targeted re-globalization, di mana keamanan nasional tidak mengorbankan keamanan lingkungan global. Negara-negara harus memimpin reformasi institusi multilateral untuk mencerminkan dinamika ekonomi kontemporer, memastikan bahwa tata kelola global tidak tertinggal dari kompleksitas tantangan yang ada.