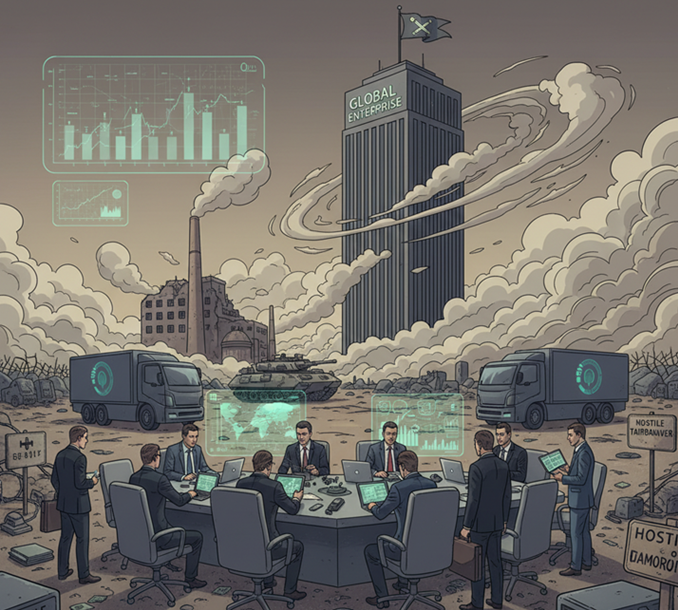

Tulisan ini menganalisis perang melalui lensa Ekonomi Politik Konflik (EPC), sebuah kerangka yang meneliti konflik bersenjata bukan semata-mata sebagai kegagalan politik atau diplomatik, melainkan sebagai tindakan ekonomi yang rasional bagi aktor-aktor tertentu. Konseptualisasi “Bisnis Berdarah” merujuk pada sistem terstruktur di mana perang, kekerasan, dan ketidakstabilan diubah menjadi sumber keuntungan, kekuasaan, dan kendali sumber daya bagi kelompok negara maupun non-negara.

Analisis ini melampaui perhitungan biaya militer konvensional yang terlihat di permukaan, seperti biaya operasi dan persenjataan, untuk menggali insentif-insentif tersembunyi yang mendorong dan memelihara konflik. Keputusan strategis untuk mempertahankan, mengintensifkan, atau bahkan memicu perang seringkali didasarkan pada motif untuk mendapatkan keuntungan dan kekuasaan. Laporan ini mengidentifikasi empat pilar utama yang menyusun ekonomi konflik: Motif, Aktor, Finansial, dan Dampak, yang semuanya saling terkait dalam siklus kekerasan dan keuntungan.

Struktur Laporan dan Relevansi Global

Konflik bersenjata menghasilkan keuntungan yang fenomenal bagi sektor militer global, sementara menghancurkan output sektor sipil dan modal manusia di wilayah yang terkena dampak. Pemahaman yang mendalam mengenai ekonomi yang mendasari konflik sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi perdamaian dan pencegahan konflik yang efektif. Laporan ini akan mengurai struktur insentif finansial yang kompleks, mulai dari teori kelangkaan sumber daya hingga mekanisme pencatutan perang modern oleh kontraktor swasta dan jaringan pasar gelap, serta menyoroti biaya makroekonomi jangka panjang yang ditanggung oleh sistem global.

Akar Ekonomi Konflik: Teori Greed, Grievance, dan Kelangkaan

Motif Ekonomi sebagai Pendorong Tindakan: Dari Kebutuhan hingga Kekuasaan

Motif ekonomi didefinisikan sebagai keinginan yang mendasari tindakan ekonomi manusia, yang dapat berupa pemenuhan kebutuhan, mendapatkan keuntungan, memperoleh penghargaan sosial, hingga meraih kekuasaan ekonomi dan politik. Dalam konteks konflik, motif-motif ini, terutama motif kekuasaan dan keuntungan, menjadi pendorong utama di balik keputusan untuk memulai atau melanjutkan perang.

Kelangkaan (scarcity) merupakan permasalahan dasar ekonomi karena keinginan manusia yang pada dasarnya tidak terbatas, memaksa manusia untuk membuat pilihan tentang apa yang akan diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa. Ketika kelangkaan ini diterapkan pada sumber daya vital seperti tanah, air, atau mineral bernilai tinggi, kelangkaan dapat dengan cepat memicu ketegangan yang bermetamorfosis menjadi konflik bersenjata. Jika perang menjadi mekanisme yang paling efisien untuk mencapai kekuasaan ekonomi maksimum, insentif untuk mengakhiri konflik akan menurun, karena sanksi atau perdamaian dapat menghilangkan sumber keuntungan tersebut.

Sintesis Greed vs. Grievance: Kritik terhadap Dikotomi

Perdebatan akademis utama dalam EPC berpusat pada dikotomi apakah konflik sipil didorong oleh Greed (keserakahan material dan keuntungan ekonomi) atau Grievance (keluhan dan ketidakadilan sosial-politik). Teori Greed mengaitkan konflik dengan vertical inequality (ketidaksetaraan ekonomi) dan peluang untuk menguasai sumber daya yang dapat dieksploitasi, seperti minyak atau mineral. Sebaliknya, teori Grievance berpendapat bahwa konflik didorong oleh horizontal inequality (ketidaksetaraan antarkelompok, misalnya diskriminasi etnis, agama, atau gender).

Analisis kritis yang lebih bernuansa menunjukkan bahwa dikotomi ini terlalu menyederhanakan realitas. Data empiris dan studi kasus menunjukkan bahwa Greed dan Grievance seringkali saling terkait dan berinteraksi. Keluhan seringkali melibatkan masalah material dan ekonomi.

Fenomena yang lebih kompleks adalah bagaimana Greed dapat menciptakan Grievance. Dalam banyak kasus, pemimpin memanfaatkan atau menciptakan keluhan historis di antara kelompok tertentu untuk memobilisasi dukungan rakyat. Mobilisasi ini kemudian memberikan dasar legitimasi populer untuk kebijakan yang, pada kenyataannya, bertujuan untuk memajukan kekuasaan ekonomi dan politik pemimpin tersebut. Oleh karena itu, Greed dan Grievance beroperasi secara simultan.

Namun, motif-motif ini tidak secara otomatis memicu kekerasan skala besar. Faktor prasyarat yang paling menentukan adalah pelemahan ‘kontrak sosial’ dan kapasitas negara yang buruk. Kelemahan institusional, terutama dalam konteks kemiskinan dan kegagalan pertumbuhan ekonomi, menjadi katalisator. Negara yang memiliki kerangka aturan yang disepakati secara luas dan institusi yang kuat, kecil kemungkinannya akan mengalami konflik bersenjata, meskipun mereka memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Institusi yang lemah tidak dapat mencegah perilaku oportunistik, seperti pencurian skala besar atas rents sumber daya, atau mencegah ekspresi keluhan beralih menjadi kekerasan kolektif.

Table 1: Perbandingan Kerangka Teori Motif Konflik: Greed vs. Grievance

| Dimensi | Teori Greed (Fokus Ekonomi) | Teori Grievance (Fokus Sosial-Politik) | Perspektif Kritis (Sintesis) |

| Pemicu Utama | Akses ke sumber daya yang menguntungkan (rents), kelangkaan vertikal (ekonomi), peluang pencatutan keuntungan. | Keluhan etnis/sosial, diskriminasi (horizontal inequality), ketidakadilan politik. | Kelemahan kontrak sosial, institusi lemah, dan interaksi timbal balik (Greed breeds Grievance). |

| Indikator Kunci | Rents SDA, tingkat keuntungan pasar gelap, volatilitas harga komoditas. | Indeks ketidaksetaraan horizontal, tingkat pengangguran, data diskriminasi, sejarah konflik. | Kualitas Institusional, data pengeluaran militer vs. PDB, model ekonometrika simultan. |

Anatomi Industri Perang: Aktor dan Pencatutan Keuntungan (War Profiteering)

Industri Senjata Global dan Peran Data SIPRI

Sektor industri perang adalah jantung dari “Bisnis Berdarah.” Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menyediakan data independen yang krusial untuk memantau aliran finansial di sektor ini. Basis Data Industri Senjata SIPRI mencakup informasi mengenai 100 perusahaan terbesar penghasil senjata dan penyedia layanan militer. Sementara itu, Basis Data Transfer Senjata SIPRI melacak semua transfer senjata konvensional utama secara internasional sejak tahun 1950. Selain itu, Basis Data Pengeluaran Militer SIPRI membandingkan belanja tahunan militer negara-negara sejak 1949, baik dalam angka absolut maupun sebagai persentase PDB. Data-data ini secara kolektif menegaskan bahwa pengeluaran militer global merupakan sebuah industri triliunan Dolar AS yang didorong oleh ketegangan geopolitik dan konflik yang berkelanjutan.

Fenomena War Profiteering Modern: Pengaruh Politik dan Lobi

Pencatutan perang (war profiteering) terjadi ketika entitas, baik perusahaan maupun individu, mendapatkan keuntungan yang berlebihan—seringkali melalui praktik yang tidak etis, penipuan, atau over-charging—dari situasi perang atau konflik.

Konglomerat pertahanan modern pasca-9/11 seperti Lockheed Martin, Boeing, BAE Systems, General Dynamics, dan RTX Corporation sering disebut dalam konteks pencatutan perang. Mekanisme keuntungan mereka didorong oleh dua faktor utama:

- Pengaruh Politik yang Masif: Industri pertahanan mengeluarkan dana besar untuk melobi dan memengaruhi kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, pada tahun 2010, industri pertahanan AS menghabiskan $144 juta untuk melobi pemerintah dan menyumbangkan lebih dari $22,6 juta kepada kandidat kongres. Pengaruh ini bersifat langsung; Lockheed Martin pernah mendonasikan $75.000 kepada Ketua Komite Angkatan Bersenjata DPR, yang kemudian meloloskan rancangan undang-undang yang menguntungkan perusahaan tersebut.

- Keuntungan Pemegang Saham: Adanya konflik menjamin kontrak pemerintah yang besar dan stabil, yang pada gilirannya menghasilkan keuntungan besar bagi pemegang saham perusahaan pertahanan.

Analisis terhadap biaya ekonomi jangka panjang perang menunjukkan adanya pemindahan kekayaan paksa yang signifikan. Meskipun output sektor sipil mengalami penurunan drastis, misalnya hingga 9% dalam perang intensitas tinggi yang berlangsung lima tahun, output sektor militer mengalami peningkatan yang fenomenal, mencapai 1125,5%–1206,9% untuk durasi dan intensitas konflik yang sama. Peningkatan dramatis ini secara empiris menegaskan bahwa industri yang mendukung sektor militer mengalami lonjakan keuntungan yang luar biasa, terlepas dari kerugian makroekonomi total yang ditanggung oleh negara secara keseluruhan.

Peran Kontraktor Militer Swasta (PMS) dan Diversifikasi Layanan

Perusahaan Militer Swasta (Private Military Companies – PMS) telah menjadi aktor ekonomi sentral dalam peperangan kontemporer. Peran mereka meluas, didorong sebagian oleh penurunan jumlah pasukan militer nasional (misalnya, penurunan pasukan AS dari 2,1 juta menjadi 1,4 juta).

PMS tidak hanya menyediakan pasukan tempur (mercenaries), tetapi juga menawarkan diversifikasi layanan yang luas, termasuk pelatihan militer, perencanaan strategi, analisis ancaman, intelijen, pengawasan sistem informasi dan persenjataan, logistik, transportasi bahan bakar, dan jasa kesehatan. Dalam kasus Perang Irak (2003-2007), PMS memegang peranan sentral sejak awal invasi hingga fase pasca-serangan.

Perusahaan sipil yang terlibat dalam logistik, seperti Bechtel, KBR, Halliburton, dan Academi (Blackwater), juga mendapat kecaman keras karena diduga mematok harga yang terlalu tinggi (over-charging) untuk layanan mereka di zona konflik.

Penggunaan PMS secara ekstensif memungkinkan negara untuk memprivatisasi risiko operasional dan politik, menjalankan intervensi militer tanpa menghadapi biaya politik dan korban jiwa yang tinggi di pihak pasukan reguler. Dengan kata lain, perang di-outsource ke entitas swasta, di mana keuntungan dialihkan kepada sektor korporasi melalui kontrak-kontrak yang mahal.

Aspek krusial dari “Bisnis Berdarah” ini adalah masalah akuntabilitas dan status hukum. Status hukum PMS di bawah kerangka hukum kemanusiaan internasional (seperti Konvensi Jenewa 1949) masih ambigu; mereka dapat dianggap kombatan tidak sah atau sipil, yang menciptakan kekosongan hukum. Kurangnya regulasi yang jelas ini menghilangkan akuntabilitas dan meningkatkan risiko pelanggaran HAM. Kekosongan hukum ini, yang coba diisi oleh dokumen seperti Montreux Document (2008), secara struktural meningkatkan profitabilitas PMS karena mereka dapat memangkas biaya operasional (misalnya, standar keselamatan yang lebih rendah) dan menghindari hukuman atas kekerasan.

Table 2: Analisis Ekonomi Industri Perang: Aktor Utama dan Mekanisme Profiteering

| Sektor/Aktor | Mekanisme Keuntungan | Contoh Spesifik | Risiko Etika/Akuntabilitas |

| Konglomerat Pertahanan (OEM) | Kontrak cost-plus, lobi politik ($144M/2010), pengaruh legislatif, keuntungan pemegang saham. | Lockheed Martin, Boeing, RTX Corporation. | Political capture, biaya tidak transparan, memperpanjang konflik. |

| Perusahaan Militer Swasta (PMS/PMC) | Kontrak logistik, keamanan, pelatihan (menggantikan militer reguler), over-charging layanan. | KBR, Bechtel, Academi (Blackwater). | Status hukum ambigu, pelanggaran HAM, kurangnya akuntabilitas hukum internasional (Konvensi Jenewa). |

| Perdagangan Ilegal/Pasar Gelap | Penyelundupan komoditas, eksploitasi mineral konflik, transaksi ilegal, pembiayaan kejahatan terorganisir. | Kobalt RDK, Berlian Konflik, Hidrokarbon selundupan. | Melemahnya stabilitas negara, pendanaan kelompok non-negara, sanksi yang tidak efektif. |

Mekanisme Finansial Konflik: Dari Rents Sumber Daya hingga Pasar Gelap

Pembiayaan Konflik Berbasis Sumber Daya (Resource-Based Conflict Finance)

Sumber daya alam (SDA) berfungsi sebagai faktor pemicu konflik dan, yang lebih penting, sebagai sumber pendanaan yang berkelanjutan. Konflik seringkali dipicu oleh perjuangan untuk mempertahankan atau mendapatkan kendali atas rents ekonomi yang dihasilkan dari SDA.

Salah satu contoh paling menonjol adalah peran mineral konflik. Republik Demokratik Kongo (RDK), yang merupakan penghasil kobalt terbesar di dunia, mengalami konflik yang terkait erat dengan eksploitasi sumber daya ini. Kelompok bersenjata di Afrika Tengah juga secara aktif berupaya merebut kendali atas pertambangan emas, berlian, dan mineral lainnya. Penguasaan SDA ini memberikan kelompok bersenjata aliran pendapatan yang captive dan liquid, yang memungkinkan mereka mendanai kegiatan operasional dan mendestabilisasi negara, terlepas dari tekanan diplomatik atau sanksi. Pembiayaan ini sering melibatkan transaksi dengan perusahaan tambang atau eksportir, seperti kasus Huayou Cobalt di RDK.

Jaringan Keuangan Ilegal: Peran Pasar Gelap (Black Market)

Pasar Gelap (Black Market) menyediakan infrastruktur finansial yang penting untuk melanggengkan konflik. Pasar gelap didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ilegal dan dilakukan di luar kerangka hukum, seringkali melibatkan barang selundupan yang tidak melalui prosedur bea cukai yang sah.

Pasar gelap berkembang pesat di zona konflik karena pembatasan negara terhadap barang atau jasa tertentu berbenturan dengan permintaan pasar yang mendesak, terutama untuk senjata, logistik, dan komoditas mewah. Di zona perang, pasar gelap berfungsi sebagai saluran vital untuk menjual mineral konflik yang dieksploitasi dan memfasilitasi arus uang keluar dari negara yang berkonflik. Jaringan ini menyediakan likuiditas dan barang yang dibutuhkan kelompok bersenjata, mempengaruhi mekanisme pasar yang sah, dan menyebabkan kerugian besar bagi pendapatan negara yang sah.

Struktur Pembiayaan Non-Negara dan Erosi Kontrak Sosial

Konflik modern didanai melalui mekanisme yang kompleks. Selain rents SDA, aliran modal eksternal dari diaspora atau pinjaman komersial digunakan. Memindahkan dana ini seringkali memerlukan bantuan teknis dari kejahatan terorganisir internasional.

Keuntungan besar dari kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba atau penyelundupan dapat mengubah sifat konflik. Dalam kasus ini, tujuan politik yang semula idealis menjadi terdegradasi. Konflik intensitas rendah yang menguntungkan secara finansial menjadi pilihan yang lebih disukai dibandingkan perang skala besar yang mungkin berakhir cepat. Dalam konteks ini, aktor-aktor finansial ilegal, termasuk pusat keuangan di bekas negara konflik yang menerapkan aturan liberal, secara aktif digunakan untuk menggagalkan sanksi internasional, menjamin kelangsungan aliran uang. Oleh karena itu, keberhasilan rekonstruksi sangat bergantung pada kemampuan untuk menyerang keuntungan dari kegiatan ilegal ini sebagai tindakan langsung melawan pembiayaan konflik.

Biaya Global Peperangan: Disrupsi Makroekonomi dan Modal Manusia

Biaya Langsung dan Tidak Langsung yang Menghancurkan

Biaya ekonomi total konflik melampaui pengeluaran militer langsung. Perang menimbulkan kerugian tidak langsung yang jauh lebih besar dan menghancurkan. Sebagai ilustrasi, biaya total konflik antara Pakistan dan India selama periode empat minggu diproyeksikan melebihi USD 500 miliar (sekitar Rp8.260 Triliun).

Komponen biaya tidak langsung ini mencakup:

- Gangguan Produk Domestik Bruto (PDB): Diperkirakan USD 150 miliar untuk India dan USD 25 miliar untuk Pakistan.

- Volatilitas Pasar Keuangan dan Depresiasi Mata Uang: Kerugian hingga USD 90 miliar bagi India dan USD 15 miliar bagi Pakistan.

- Gangguan Perdagangan dan Rantai Pasok: Kerugian sekitar USD 80 miliar bagi India dan USD 12 miliar bagi Pakistan.

- Arus Keluar Investasi Asing Langsung (FDI): Menyusut sekitar USD 100 miliar. Negara yang berkonflik dan wilayah sekitarnya cenderung kehilangan daya tarik bagi investor karena dianggap berisiko tinggi.

Stagflasi dan Inflasi Akibat Guncangan Penawaran Agregat (AS)

Konflik militer secara signifikan memperburuk tren ekonomi global yang merugikan. Invasi Rusia ke Ukraina, misalnya, memperparah kelangkaan bahan bakar dan makanan, yang merupakan pendorong inflasi global pasca-pandemi.

Konflik, termasuk perang dagang, menaikkan biaya produksi dan menekan penawaran agregat (AS), menghasilkan kondisi stagflasi—fenomena inflasi tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang lemah. Dalam kerangka makroekonomi, kenaikan inflasi menekan keseimbangan riil uang. Jika otoritas moneter merespons dengan pengetatan moneter, suku bunga akan naik, dan pertumbuhan ekonomi akan tertekan, menimbulkan ketidakpastian bagi perekonomian nasional. Bagi Indonesia, perang dagang AS-Tiongkok, misalnya, telah berdampak pada penurunan pendapatan ekspor, peningkatan kredit bermasalah, dan tekanan pada APBN.

Gangguan Rantai Pasok Global (GSC)

Kawasan konflik, terutama di Timur Tengah yang merupakan pusat produksi minyak dan gas, serta jalur perdagangan utama seperti Selat Hormuz, memiliki dampak langsung pada GSC. Ketegangan geopolitik yang meningkat, seperti konflik Iran-Israel, meningkatkan potensi risiko rantai pasokan global.

Konflik Rusia-Ukraina menyebabkan kelangkaan parah hidrokarbon, mineral penting, dan logam, yang sangat memengaruhi operasi manufaktur hulu dan hilir. Kelangkaan ini, diperburuk oleh perilaku irrational buying (pembelian spekulatif atau panik), menyebabkan harga barang-barang tersebut melonjak. Peningkatan ketegangan geopolitik meningkatkan biaya logistik global secara keseluruhan, termasuk biaya transportasi dan asuransi kargo, yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga barang di pasar domestik.

Kerusakan Modal Manusia dan Pembangunan Jangka Panjang

Selain kehancuran modal fisik, perang menyebabkan kerusakan parah pada modal manusia. Konflik pasca-9/11 di Irak dan Suriah telah menyebabkan kematian ratusan ribu jiwa dan memaksa lebih dari 7 juta orang menjadi pengungsi, dengan hampir 8 juta menjadi pengungsi internal. Krisis kemanusiaan ini berkontribusi pada peningkatan signifikan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem di seluruh dunia.

Biaya perang juga memiliki ekor finansial yang sangat panjang. Kewajiban AS untuk perawatan veteran perang pasca-9/11 diestimasikan minimal $1 Triliun hingga tahun 2050. Ini menggambarkan bagaimana biaya ekonomi terus membebani anggaran negara dan menghambat pembangunan jangka panjang, jauh setelah pertempuran usai.

Dalam analisis terakhir, perang menciptakan ketidaksetaraan global tersembunyi. Sementara negara yang berkonflik mengalami pengurasan PDB dan aliran keluar FDI, produsen militer di negara maju mencatat keuntungan yang meroket, didorong oleh peningkatan output sektor militer hingga lebih dari 1000%. Konflik ini berfungsi sebagai mekanisme transfer kekayaan paksa dari pembiayaan pembangunan sipil (yang mengalami penurunan output) menuju sektor militer yang sangat menguntungkan di tingkat global.

Table 3: Perkiraan Biaya Ekonomi Perang: Kerugian Makroekonomi dan Pemindahan Kekayaan

| Kategori Biaya | Mekanisme & Dampak | Dampak Kuantitatif (Estimasi Konflik Regional 4 Minggu) | Implikasi Jangka Panjang |

| Gangguan PDB | Terhentinya aktivitas ekonomi, ketidakpastian investasi. | USD 150 Miliar (India); USD 25 Miliar (Pakistan). | Pertumbuhan yang tertekan, risiko stagflasi, kerusakan modal fisik. |

| Volatilitas Pasar & FDI | Depresiasi mata uang, arus modal keluar (FDI menyusut). | USD 90 Miliar (India); USD 15 Miliar (Pakistan). FDI menyusut USD 100 Miliar (India). | Hilangnya kepercayaan investor, suku bunga tinggi, tekanan pada APBN. |

| Gangguan Rantai Pasok (GSC) | Kelangkaan hidrokarbon/mineral, kenaikan biaya logistik global. | USD 80 Miliar (India); USD 12 Miliar (Pakistan). | Kenaikan inflasi global (cost-push), penurunan daya beli, deglobalisasi. |

| Peningkatan Output Militer | Investasi pemerintah dalam teknologi militer dan produksi senjata. | Kenaikan 1125%–1206% (Perang Intensitas Tinggi 5 Tahun). | Pemindahan kekayaan paksa, mendorong war profiteering, menghambat pembangunan sipil. |

Etika Bisnis, Regulasi, dan Tata Kelola Perdagangan Senjata

Dilema Etika Bisnis di Zona Konflik

Konflik global menciptakan dilema etika bisnis yang signifikan, di mana praktik bisnis yang sah secara hukum (misalnya ekspor produk tertentu) mungkin secara moral tidak dapat diterima. Oleh karena itu, etika bisnis harus berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menciptakan tatanan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, bukan sekadar sebagai aspek normatif.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penerapan standar etika bisnis global yang mengikat secara hukum dan moral. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan OECD harus memperkuat regulasi yang mengatur aktivitas perusahaan di wilayah konflik untuk meminimalkan praktik bisnis yang eksploitatif dan memperbesar ketimpangan.

Upaya Pengendalian Senjata Konvensional: Arms Trade Treaty (ATT)

Upaya untuk mengatur “Bisnis Berdarah” ini telah diwujudkan melalui Perjanjian Perdagangan Senjata (Arms Trade Treaty – ATT). ATT adalah perjanjian multilateral yang mulai berlaku pada 24 Desember 2014, dengan tujuan untuk mengatur perdagangan internasional senjata konvensional dan memberantas perdagangan gelap dan pengalihan senjata. ATT berupaya menetapkan “standar internasional umum tertinggi” untuk transfer senjata.

Namun, implementasinya menghadapi tantangan struktural yang berat. Negosiasi ATT seringkali terhambat oleh resistensi dari negara-negara pengekspor senjata utama, yang memiliki insentif ekonomi untuk mempertahankan fleksibilitas dalam ekspor. Kontrol ekspor senjata secara inheren diskriminatif, memungkinkan suatu negara untuk menolak akses senjata yang dibutuhkan oleh negara lain. Hal ini menciptakan konflik normatif: sementara ATT mempromosikan tanggung jawab, perusahaan pertahanan secara bersamaan menghabiskan jutaan dolar untuk melobi agar pengeluaran militer tetap tinggi dan perdagangan senjata tetap menguntungkan.

Akuntabilitas Kontraktor Militer Swasta (PMS)

Keterlibatan intensif Perusahaan Militer Swasta (PMS) dalam konflik bersenjata menimbulkan masalah akuntabilitas yang mendasar. Kurangnya kerangka hukum yang jelas mengenai status PMS di bawah hukum kemanusiaan internasional menghilangkan akuntabilitas mereka dan meningkatkan risiko pelanggaran HAM, karena mereka seringkali hanya diarahkan akuntabilitasnya kepada negara pemberi kontrak.

Kekosongan hukum ini bukan kegagalan yang tidak disengaja, melainkan fitur yang meningkatkan profitabilitas. Jika PMS dapat beroperasi di luar kerangka hukum internasional yang ketat, mereka dapat mengurangi biaya yang terkait dengan kepatuhan dan keselamatan, sambil terus mendapatkan kontrak yang menguntungkan melalui praktik over-charging. Oleh karena itu, reformasi regulasi dan penegakan hukum yang kuat diperlukan untuk memastikan PMS mematuhi standar etika dan hukum kemanusiaan yang ketat.

Ekonomi Pasca-Konflik dan Jalan Menuju Perdamaian

Tantangan Pembiayaan Rekonstruksi

Transisi dari perang ke perdamaian memerlukan upaya rekonstruksi ekonomi yang masif. Reformasi finansial adalah hal yang sangat kritis untuk menghidupkan kembali atau menciptakan pasar modal domestik yang efektif. Liberalisasi finansial harus diimbangi dengan investasi institusional besar, terutama dalam regulasi dan pengawasan kehati-hatian (prudential regulation), yang harus dilakukan oleh otoritas moneter.

Selain itu, penting untuk mengembangkan pasar utang publik yang sehat. Hal ini memungkinkan belanja untuk rekonstruksi dapat dibiayai tanpa terpaksa mencetak uang (monetisasi defisit fiskal), yang dapat memicu ketidakstabilan pasca-konflik. Pengaturan mata uang juga sangat dipolitisasi; meskipun penggunaan mata uang konvertibel dapat meningkatkan kredibilitas, hal itu mengorbankan pendapatan seigniorage (pendapatan dari penerbitan mata uang nasional).

Pentingnya Demiliterisasi dan Eliminasi Akar Konflik

Proses perdamaian, demiliterisasi, dan reintegrasi (DDR) hanya merupakan tahap awal. Untuk menjamin perdamaian yang berkelanjutan, fokus utama harus dialihkan pada eliminasi akar konflik (root causes).

Akar konflik yang meluas seringkali mencakup tekanan demografis pada sumber daya, kemiskinan, pengangguran skala besar, serta pengecualian kelompok tertentu dari kehidupan politik dan ekonomi. Pembangunan pasca-konflik harus mengatasi ketidakadilan yang memicu konflik, seperti dominasi kelompok tertentu atau pembangunan yang hanya mengedepankan pertumbuhan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Strategi Pemulihan Ekonomi Inklusif

Keuntungan dari perang dapat menjadi penghalang struktural terbesar bagi perdamaian yang langgeng. Aktor-aktor yang mendapatkan keuntungan dari pasar gelap, kejahatan terorganisir, dan eksploitasi SDA secara ilegal akan secara aktif menolak transisi menuju ekonomi damai yang teregulasi.

Oleh karena itu, upaya pemulihan pasca-konflik harus dikoordinasikan, berfokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi yang inklusif, termasuk pemulihan korban dan pembangunan yang adil. Rekonstruksi yang berhasil memerlukan tindakan yang terorganisir dan terpadu untuk menyerang finance of conflict, bukan hanya sekadar meredam kekerasan di garis depan.

Kesimpulan

“Bisnis Berdarah” adalah sistem yang beroperasi dengan efisiensi yang mematikan. Sistem ini memanfaatkan keluhan sosial-politik (Grievance) sebagai alat mobilisasi massa, tetapi didanai oleh sumber daya yang mudah dikuasai (Resource Rents) dan dipertahankan melalui mekanisme pencatutan keuntungan (Profiteering) yang dilembagakan melalui kontrak negara dan dioperasikan oleh aktor swasta (OEM dan PMC). Keuntungan finansial yang didapat dari industri senjata yang super-profitable dan eksploitasi mineral konflik menciptakan insentif struktural yang kuat untuk menunda resolusi konflik, menjadikannya tujuan ekonomi yang layak.

Untuk mengganggu siklus kekerasan dan keuntungan ini, laporan ini merekomendasikan langkah-langkah strategis berikut:

- Penguatan Akuntabilitas Korporasi: Mendesak reformasi hukum domestik dan internasional untuk memastikan konglomerat pertahanan dan Perusahaan Militer Swasta (PMS) mematuhi standar etika dan hukum kemanusiaan internasional yang ketat. Regulasi harus diarahkan untuk menutup kekosongan hukum yang saat ini memungkinkan PMS untuk beroperasi tanpa akuntabilitas yang memadai.

- Menghancurkan Arus Keuangan Ilegal: Aksi terpadu global melawan kejahatan terorganisir dan jaringan pasar gelap harus dianggap sebagai tindakan langsung melawan pembiayaan konflik. Penegakan sanksi yang lebih efektif dan pengawasan yang ketat diperlukan terhadap perdagangan mineral konflik untuk memotong aliran pendapatan kelompok bersenjata non-negara.

- Reformasi Tata Kelola Sumber Daya: Memperkuat institusi negara dan kualitas pemerintahan untuk memastikan alokasi rents sumber daya yang transparan dan adil. Hal ini penting untuk mengatasi horizontal inequality dan mengurangi motif Greed yang dipicu oleh peluang pencurian sumber daya skala besar di tengah kelemahan institusional.

- Penguatan Kerangka Regulasi Senjata: Mendorong ratifikasi universal dan penegakan penuh Arms Trade Treaty (ATT) oleh semua negara pengekspor dan pengimpor senjata utama untuk meningkatkan tanggung jawab dalam transfer senjata konvensional. Kontrol ekspor harus diatur berdasarkan risiko pengalihan senjata yang dapat memperburuk konflik atau memicu pelanggaran HAM.