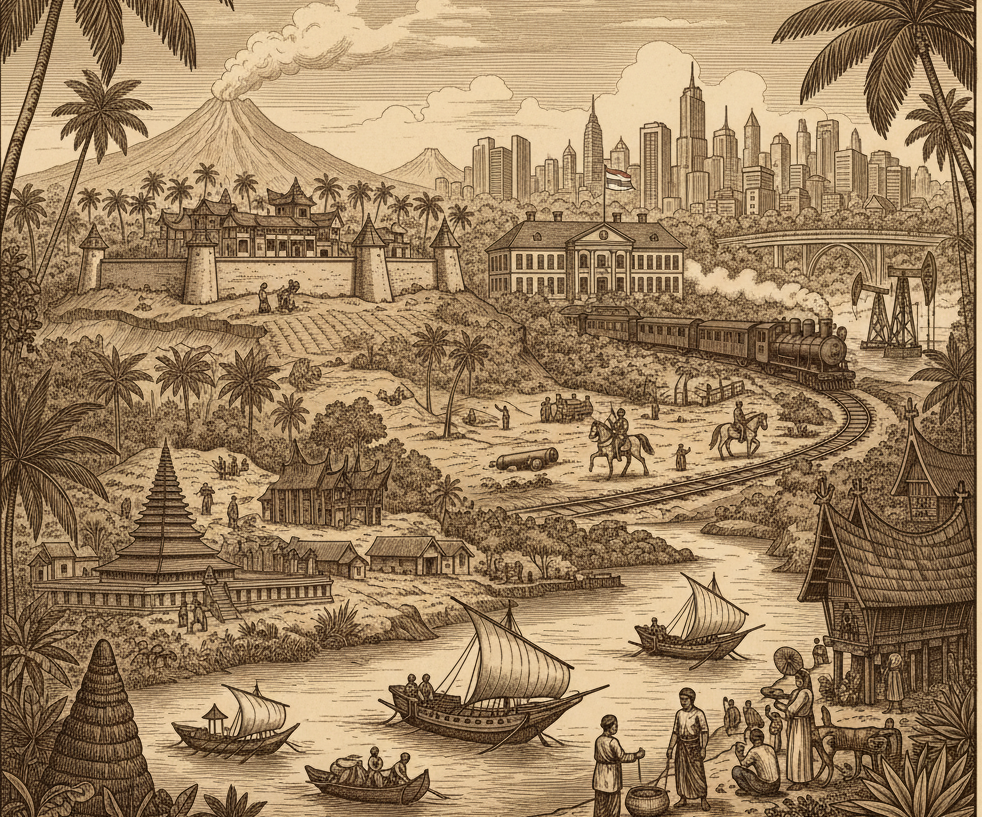

Latar Belakang Geopolitik Sumatra: Jantung Maritim Asia Tenggara

Sumatra, sebagai pulau terbesar keenam di dunia, memiliki lanskap geografis yang unik, didominasi oleh Pegunungan Bukit Barisan dan dataran aluvial yang kaya sumber daya alam. Posisi geografis ini telah menjadikan Sumatra sebagai pemain kunci dalam sejarah peradaban global.

Relevansi geopolitik Sumatra tidak terlepas dari perannya sebagai penjaga Selat Malaka. Secara historis, Selat Malaka yang memisahkan Sumatra dari Semenanjung Melayu adalah jalur pelayaran dan perdagangan terpenting di dunia. Kekuatan yang mampu mengendalikan jalur maritim ini secara otomatis menjadi penentu hegemoni regional, sebuah kondisi yang telah terbukti sejak era klasik.

Sriwijaya: Mahakarya Maritim Nusantara (Abad VII – XIII M)

Sejarah awal Sumatra didominasi oleh Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya tidak hanya dikenal sebagai kerajaan dagang biasa, tetapi merupakan sebuah thalassocracy (kekuatan bahari) yang menguasai perdagangan dunia selama kurang lebih enam abad. Pusat kekuasaan maritim ini berkembang pesat sekitar abad ke-7 Masehi.

Keberhasilan Sriwijaya didasarkan pada strategi geopolitik yang cerdas, terutama dalam pengamanan jalur pelayaran dan perdagangan di Asia Tenggara dan perairan Nusantara. Dengan mengamankan jalur ini, Sriwijaya mampu memperoleh hasil dari perdagangan dunia sekaligus memanfaatkan komoditas dari seluruh Nusantara untuk diekspor melalui pelabuhan-pelabuhannya.

Model tata kelola Sriwijaya menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang kausalitas stabilitas politik. Rakyat Sriwijaya dikenal makmur dan sejahtera, kondisi ini menghasilkan loyalitas yang tinggi kepada kerajaan, membuat mereka siap sedia untuk turut serta membela negara. Ini menunjukkan adanya sistem redistribusi kekayaan yang efektif, suatu model yang mengikat kepentingan ekonomi pusat dengan loyalitas masyarakat lokal. Selain kekuatan ekonomi dan militer, Sriwijaya juga diakui sebagai pusat pendidikan Buddhis terkemuka di Asia Tenggara , menunjukkan dimensi spiritual dan intelektual dari imperiumnya.

Setelah melemahnya kontrol maritim Sriwijaya, terjadi transisi kekuasaan. Bukti sejarah menunjukkan munculnya Kerajaan Melayu atau Dharmasraya, dibuktikan dengan keberadaan candi-candi sejarah di wilayah tersebut , menandai pergeseran atau paralelisme kekuasaan yang mungkin berfokus pada kawasan pedalaman Sumatra.

Islamisasi dan Era Kesultanan (Abad XIII – XIX)

Jalur dan Perkembangan Islam di Sumatra

Proses Islamisasi di Sumatra merupakan fenomena bertahap yang melibatkan jalur timur dan barat. Bukti menunjukkan bahwa penyebaran Islam berakar jauh sebelum Kesultanan besar Pasai berdiri. Sebagai contoh, Kerajaan Jeumpa di Aceh muncul sekitar abad ke-7 M (777 M) dengan pendiri Salman Al Parsi, menjadikannya salah satu tempat penyebaran Islam pertama di Nusantara. Di Aceh juga terdapat Kerajaan Linge yang berdiri sekitar tahun 1025 M.

Keberadaan otoritas Islam yang sangat tua seperti Jeumpa dan Linge, jauh sebelum Pasai menjadi dominan, mengindikasikan bahwa Islamisasi bukanlah semata-mata impor budaya, melainkan proses bertahap yang berakar pada dinamika otoritas lokal. Perkembangan agama Islam di wilayah ini juga sangat didukung oleh peran tokoh-tokoh ulama dan penyebaran tarikat-tarikat Sufi , yang membantu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal.

Poros Perdagangan dan Militer Islam: Pasai dan Aceh

Memasuki abad ke-13, Kesultanan Samudera Pasai muncul sebagai kekuatan utama. Kerajaan ini dikenal sebagai pusat perdagangan yang strategis karena lokasinya yang dekat dengan Selat Malaka, menjadikannya kerajaan Islam pertama dan sentra penyebaran agama di Nusantara.

Seiring berjalannya waktu, Kesultanan Aceh Darussalam mengambil alih peran hegemoni di bagian utara Sumatra. Aceh menjadi kekuatan regional utama di abad ke-16 dan ke-17. Kesultanan ini menerapkan sistem tata kelola yang kuat di bawah dinasti Meukuta Alam, dengan ibukota di Kutaraja (sekarang Banda Aceh).

Konflik Internal dan Intervensi Kolonial

Sumatra juga menjadi arena konflik internal yang kompleks, yang kemudian dieksploitasi oleh kekuatan asing. Salah satu yang paling menonjol adalah Perang Paderi di Kerajaan Pagaruyung, Sumatera Barat, yang terjadi pada abad ke-18 Masehi. Konflik ini merupakan pertentangan antara kelompok Kaum Adat (yang memegang tradisi) dan Kaum Paderi (kelompok reformis Islam).

Kemunduran Kerajaan Pagaruyung pada akhirnya tidak hanya disebabkan oleh perang saudara. Analisis historis menunjukkan bahwa keruntuhan Pagaruyung yang kemudian dibubarkan Belanda pada tahun 1833 Masehi terjadi akibat adanya campur tangan Belanda dalam urusan dalam negeri kerajaan. Hal ini merupakan pola klasik kolonialisme, di mana Belanda secara strategis memanfaatkan keretakan sosial-budaya lokal (dalam hal ini, friksi Adat vs. Agama) untuk mencapai kontrol politik dan administrasi penuh.

Untuk memberikan kerangka waktu yang jelas mengenai evolusi kekuasaan di Sumatra, berikut adalah ringkasan kronologisnya:

Kronologi Kekuatan Hegemonik di Sumatra (Pra-Kolonial hingga PRRI)

| Periode Utama | Kekuatan Dominan Regional | Fokus Ekonomi/Politik Utama | Karakteristik Kunci & Sumber |

| Abad VII – XIII | Sriwijaya (Melayu Kuno) | Maritim dan Perdagangan Lintas Asia | Thalassocracy, Pusat Buddhis, Kesejahteraan berbasis Loyalitas |

| Abad XIII – XVI | Kesultanan Islam (Pasai/Aceh) | Rempah-rempah, Sentra Islamisasi | Titik Perdagangan Selat Malaka, Otoritas lokal |

| Abad XIX – 1942 | Hindia Belanda (Deli Planters) | Tembakau, Karet, Minyak Bumi | Kapitalisme Perkebunan, Koeli Ordonnantie |

| 1958 – 1961 | Konflik Sentral-Daerah (PRRI) | Tuntutan Keadilan Fiskal/Anti-PKI | Fragmentasi, Perang Saudara, Kesadaran NKRI |

| Kontemporer | Otonomi Daerah dan Sektor Komoditas | Sawit, Desentralisasi, SDA | Isu Lingkungan Global (Haze), Otonomi Asimetris |

Transformasi Kolonial dan Kapitalisme Perkebunan (1800 – 1942)

Kontrol Politik dan Strategi Kolonial

Pada pertengahan abad ke-19, kebijakan ekonomi kolonial Belanda bergeser dari konservatif menuju liberalisasi. Kebijakan seperti Tanam Paksa, yang diterapkan mulai tahun 1830, memberikan dampak sosial yang signifikan, termasuk terhadap perdagangan lada di Lampung tahun 1830-1865.

Sementara kontrol ekonomi diperkuat di selatan, Belanda menghadapi perlawanan sengit di utara. Perang Aceh (1873-1917) tercatat sebagai salah satu perang kolonial terlama yang menguras perbendaharaan pemerintah kolonial. Untuk memadamkan perlawanan berbasis Islam yang kuat, pemerintah Hindia Belanda mengandalkan strategi ahli. Snouck Hurgronje, yang diangkat sebagai penasihat resmi pemerintah Belanda untuk urusan kolonial, menyarankan siasat untuk memecah belah.

Strategi kunci Snouck adalah membedakan Islam menjadi dua kategori: Islam sebagai ajaran agama—yang diberi kebebasan asalkan tidak mengganggu—dan Islam sebagai ajaran politik—yang harus ditindak dengan keras dan tanpa pandang bulu. Pendekatan ini merupakan upaya sistematis untuk mensterilkan potensi Islam sebagai motor pergerakan nasional, sebuah taktik politik yang dirancang untuk memisahkan agama dari basis kekuatannya, yaitu politik perlawanan.

The Millions from Deli: Kapitalisme Perkebunan dan Koeli Ordonnantie

Era liberalisasi ekonomi memicu ledakan kapitalisme perkebunan di Sumatra Timur, yang dikenal sebagai Tanah Deli. Tembakau Deli menjadi komoditas primadona pada tahun 1870-an, dikenal sebagai pembungkus cerutu berkualitas tinggi yang sangat diminati di pasar Eropa dan Amerika.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja skala besar, terutama karena penduduk lokal enggan bekerja di perkebunan, para Deli Planters merekrut pekerja kontrak dalam jumlah besar dari luar Sumatra, terutama buruh Tiongkok (yang lebih disukai), Jawa, dan India. Sistem buruh ini diikat oleh regulasi yang disebut Koeli Ordonnantie (Ordonansi Kuli) tahun 1880.

Regulasi ini mengatur hak dan kewajiban majikan serta pekerja, termasuk layanan kesehatan. Namun, dalam praktiknya, sistem ini bersifat sangat eksploitatif, dikenal dengan sanksi pidana (Poenale Sanctie) bagi pelanggaran kontrak. Kondisi ini, yang mendekati perbudakan, diekspos oleh aktivis pada masanya.

Migrasi besar-besaran ini mengubah lanskap sosial dan menyebabkan masalah kesehatan yang serius di kalangan pekerja perkebunan. Menariknya, untuk mempertahankan produktivitas tenaga kerja, perusahaan perkebunan dipaksa untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan (kuratif dan preventif) sejak awal abad ke-20, termasuk membangun poliklinik, rumah sakit, menyediakan air bersih, dan sanitasi yang layak.

Secara struktural, pembentukan Kota Medan dan Sumatera Utara modern adalah hasil langsung dari kapitalisme perkebunan Deli Planters. Pola eksploitasi lahan dan migrasi tenaga kerja masif yang ditetapkan melalui Koeli Ordonnantie ini menjadi cetak biru bagi industri komoditas modern (seperti sawit) di Sumatra, menciptakan sebuah kontinuitas dalam struktur ekonomi regional yang didominasi oleh perusahaan besar.

Dari Perjuangan Kemerdekaan hingga Konsolidasi Negara (1942 – 1966)

Pendudukan Jepang (1942-1945)

Pendudukan Jepang di Sumatra membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan lokal, di mana struktur administrasi disesuaikan dengan model yang diterapkan Jepang. Meskipun terjadi dukungan yang dipaksakan terhadap Perang Asia Timur Raya, berbagai bentuk perlawanan muncul.

Di Sumatera Barat, kalangan ulama memegang peran penting dalam memotivasi rakyat untuk melawan secara diam-diam, sambil berlindung di balik dukungan formal terhadap propaganda Jepang. Sementara itu, di Palembang, perlawanan dilakukan secara bersenjata oleh pasukan Sekutu yang tersisa, serta melalui perlawanan politik rahasia oleh organisasi nasionalis seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Sarekat Islam (SI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Peran Proklamator Asal Sumatra

Sumatra memberikan kontribusi fundamental terhadap kemerdekaan Indonesia melalui tokoh-tokoh utamanya, salah satunya adalah Mohammad Hatta. Bung Hatta dikenal sebagai seorang pemikir, ahli ekonomi, dan penyeimbang penting bagi Presiden Soekarno.

Kontribusi intelektual Hatta terlihat jelas dalam pledoinya yang berjudul “Indonesia Vrij” (Indonesia Merdeka) di pengadilan Den Haag. Dalam pembelaan tersebut, Hatta menunjukkan semangat nasionalisme yang kuat, menegaskan bahwa memperjuangkan kemerdekaan adalah hak fundamental setiap bangsa, bukan sebuah kejahatan, yang akhirnya berujung pada pembebasannya. Setelah proklamasi, Hatta diangkat sebagai Wakil Presiden pertama RI. Setelah mengundurkan diri pada tahun 1956 karena perbedaan pandangan politik , warisan pemikirannya terus hidup. Hatta menekankan pada Demokrasi yang sehat (mengedepankan check and balance), Ekonomi Kerakyatan (menolak monopoli dan mendukung pemerataan kekayaan), dan pentingnya Pendidikan karakter.

Krisis Pusat-Daerah: Pemberontakan PRRI (1958-1961)

Pada akhir 1950-an, Sumatra menjadi pusat dari krisis besar antara pusat dan daerah. Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) bermarkas di Sumatra, dipicu oleh ketidakpuasan regional, terutama terkait ketidakadilan kebijakan pemerintah pusat dalam pembagian pendapatan negara ke daerah luar Jawa (isu fiskal).

Gerakan ini didukung oleh dewan-dewan daerah dan tokoh sipil dari pusat, termasuk Mohammad Natsir, Burhanuddin Harahap, dan Syafruddin Prawiranegara. Syafruddin Prawiranegara, yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri PRRI, memandang pembentukan PRRI bukan sebagai upaya memisahkan diri dari Indonesia. Sebaliknya, deklarasi PRRI diposisikan sebagai upaya untuk menyelamatkan negara dari kekacauan akibat pengaruh signifikan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam pemerintahan pusat (Kabinet Djuanda). Dengan demikian, gerakan ini dilihat oleh para pendukungnya sebagai perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik, bukan separatisme.

Penumpasan PRRI oleh pemerintah pusat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang fatal. Konflik ini menyebabkan korban jiwa yang sangat besar, mencapai lebih dari 22.174 jiwa, ribuan terluka, dan ribuan ditawan. Selain itu, perekonomian Indonesia menjadi tidak stabil, menyebabkan penurunan bahan makanan dan kelaparan. Meskipun represif, konflik ini memunculkan kesadaran di tingkat nasional bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan, dan setiap wilayah memiliki masalah uniknya sendiri yang harus diatasi secara spesifik oleh pusat. Trauma historis ini meletakkan fondasi bagi tuntutan otonomi daerah yang lebih besar di masa Reformasi.

Sumatra Kontemporer: Ekonomi, Otonomi, dan Lingkungan (Pasca-Orde Baru)

Pilar Ekonomi Regional dan Kontinuitas Eksploitasi Sumber Daya

Sumatra terus memegang peranan vital dalam perekonomian nasional, terutama melalui sektor komoditas. Kelapa sawit, di samping migas, menjadi penyumbang strategis. Kontribusi industri kelapa sawit mencakup pengembangan sumber daya manusia, penelitian, promosi, hingga hilirisasi industri.

Ketergantungan ekonomi Sumatra pada komoditas ekspor tunggal (Sawit, Migas) dapat dilihat sebagai refleksi modern dari model ekonomi Deli Planters (Tembakau, Karet) dan pola perdagangan Sriwijaya, namun dengan implikasi lingkungan yang jauh lebih parah. Model ekstraksi sumber daya yang fokus pada monokultur skala besar diwarisi dari masa kolonial, menghasilkan kekayaan besar, tetapi rentan terhadap volatilitas harga global dan mengabaikan keberlanjutan ekologi.

Dinamika Tata Kelola dan Otonomi Daerah Pasca-Reformasi

Pasca-Reformasi, terjadi dorongan kuat untuk Desentralisasi Asimetris. Provinsi seperti Sumatera Barat, dengan sistem pemerintahan nagari yang berbasis adat dan prinsip demokrasi lokal, menjadi kandidat kuat untuk status daerah istimewa.

Implementasi desentralisasi asimetris bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai lokal dan tata kelola berbasis kearifan adat. Namun, model ini menghadapi tantangan signifikan, termasuk ketergantungan fiskal terhadap pusat, tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah, dan lemahnya sinergi kelembagaan.

Tantangan tata kelola lainnya terlihat di tingkat daerah. Analisis menunjukkan bahwa meskipun terjadi desentralisasi, beberapa pelaku usaha di Sumatera Utara, misalnya industri perikanan, mengalami peningkatan pungutan daerah tanpa disertai peningkatan kualitas layanan publik yang sepadan. Sementara itu, dinamika politik lokal, seperti pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018, menyoroti adanya isu etnisitas dan kegagalan partai politik dalam menghadirkan pluralisme kandidat yang kompeten.

Menyikapi perkembangan sosial-politik di Sumatera Barat, analisis menunjukkan adanya kemunduran politik Islam pasca-Reformasi, meskipun wilayah ini memiliki sejarah pergerakan pembaharuan Islam yang kuat. Kegagalan memanfaatkan keterbukaan politik ini, ditambah dengan potensi trauma represi pasca-PRRI dan taktik sterilisasi politik Islam ala Snouck Hurgronje, berkontribusi pada krisis identitas. Kegagalan ini memicu respon sosial berupa mobilisasi massa yang bersifat reaksioner terhadap isu-isu sosial (perjudian, prostitusi). Ini mencerminkan pergeseran identitas dari mitos kemapanan “Adat Basandi Sarak” menjadi identitas yang merasa “kalah” dan kurang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Ancaman Lingkungan Skala Global: Kabut Asap dan Deforestasi

Tantangan paling mendesak di Sumatra kontemporer adalah masalah lingkungan, khususnya kabut asap (haze) yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan gambut. Fenomena ini telah menjadi isu transnasional yang memicu masalah sosial, lingkungan, dan ekonomi, bahkan dikaitkan dengan potensi ratusan ribu kematian selama tahun-tahun El Niño.

Kebakaran ini dipicu oleh kehancuran ekosistem lahan gambut, yang menjadikan Sumatra sebagai wilayah yang sangat mudah terbakar. Deforestasi yang merajalela (seringkali ilegal) merupakan faktor penyebab utama, terkait erat dengan ekspansi perusahaan perkebunan (kelapa sawit serta bubur kertas dan kertas).

Fenomena kabut asap dan deforestasi dipandang sebagai bentuk kegagalan pasar di mana Pemerintah Indonesia belum mampu menindak tegas perusahaan yang membakar hutan secara ilegal. Hal ini memperkuat peran aktor non-negara, seperti NGO lingkungan (Greenpeace, WWF), yang secara aktif menyerukan perusahaan-perusahaan besar untuk berkomitmen pada kebijakan “Tidak Pada Deforestasi”. Kesulitan dalam penegakan hukum terhadap kepentingan ekonomi skala besar ini mencerminkan tantangan regulasi yang berulang kali muncul sejak era Koeli Ordonnantie.

Tabel 2 di bawah ini membandingkan tantangan kontemporer di Sumatra dengan akar historisnya:

Perbandingan Tantangan Kontemporer dan Akar Historisnya (Pasca-Reformasi)

| Isu Utama | Akar Historis di Sumatra | Tantangan Saat Ini (Implikasi Kebijakan) | Hubungan Kausalitas Historis |

| Ketergantungan Komoditas | Kapitalisme Deli Planters (Abad XIX), Tanam Paksa | Keseimbangan ekonomi versus deforestasi dan Haze, rentan terhadap harga global | Model ekstraksi sumber daya yang berfokus pada monokultur skala besar diwarisi dari kolonialisme, menghasilkan kekayaan tetapi mengabaikan keberlanjutan ekologi dan hak-hak lokal. |

| Krisis Sentral-Daerah | Trauma PRRI (1958-1961), Intervensi Perang Paderi | Implementasi Desentralisasi Asimetris yang tidak optimal, ketergantungan fiskal daerah | Sejarah konflik fiskal dan sentralisasi yang represif memunculkan kebutuhan akan model otonomi yang unik, namun implementasinya terhambat oleh resistensi birokrasi dan defisit kapasitas. |

| Dinamika Politik Islam Lokal | Strategi Snouck Hurgronje, Represi pasca-PRRI | Pergeseran ke Islam politik reaksioner daripada kontributif; Krisis identitas di Sumbar | Upaya sistematis memisahkan Islam dari politik (Snouck) dan represi politik pasca-PRRI menciptakan hambatan bagi maturasi politik Islam, menghasilkan bentuk ekspresi yang defensif di era Reformasi. |

Kesimpulan

Sejarah Sumatra adalah narasi yang kaya akan kontradiksi dan kontinuitas. Sejak era Sriwijaya, Sumatra telah memposisikan dirinya sebagai nexus (penghubung) dalam jaringan perdagangan global. Peran ini terus berlanjut hingga kini melalui komoditas modern. Namun, identitas nexus ini tidak dapat dipisahkan dari statusnya sebagai frontier eksploitasi sumber daya alam. Pola eksploitasi ini diwarisi secara langsung dari sistem Deli Planters yang bergantung pada modal besar dan kontrol tenaga kerja yang ketat.

Sejarah Sumatra juga ditandai oleh kontestasi yang berkelanjutan: antara tradisi dan reformasi (Perang Paderi), antara penjajah dan nasionalis (Perang Aceh), dan antara pusat dan daerah (PRRI). Kontestasi-kontestasi ini, meskipun sering kali berdarah dan destruktif, secara historis selalu menjadi katalis penting untuk pendefinisian ulang identitas regional dan tuntutan tata kelola yang lebih adil (Desentralisasi Asimetris).

Masa depan Sumatra sangat bergantung pada kemampuan para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan warisan struktural yang telah mengakar.

- Mengatasi Warisan Kapitalisme Lahan: Tantangan lingkungan, terutama kabut asap dan deforestasi, adalah hasil langsung dari model ekonomi yang diwarisi dari era kolonial. Untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesehatan publik, diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan yang bertanggung jawab atas pembakaran ilegal, serta implementasi kebijakan No Deforestation yang setara dengan tekanan dan tuntutan dari komunitas internasional dan NGO.

- Optimalisasi Desentralisasi Asimetris: Untuk mencegah terulangnya ketidakpuasan regional yang berakar pada ketidakadilan fiskal dan kebijakan sentralistik (seperti yang memicu PRRI), model desentralisasi harus dioptimalkan. Desentralisasi Asimetris harus benar-benar mengakomodasi karakteristik historis dan kultural yang unik (misalnya sistem nagari di Sumatera Barat) dan harus secara efektif memecahkan masalah akut berupa ketergantungan fiskal daerah dan tumpang tindih kebijakan yang menghambat layanan publik yang efektif. Kegagalan tata kelola di tingkat provinsi harus segera ditangani untuk menjamin proses demokrasi dan pembangunan berjalan secara inklusif.