Isu tuntutan pengembalian warisan budaya, atau yang dikenal sebagai repatriasi artefak, telah menjadi salah satu isu keadilan global paling mendesak di abad ke-21. Repatriasi merujuk pada pengembalian benda budaya ke negara asalnya atau negara tempat warisan tersebut diciptakan, khususnya dalam konteks artefak yang diambil pada masa kolonial atau melalui akuisisi yang tidak etis. Konteks ini berbeda dengan restitusi, yang secara spesifik merujuk pada pengembalian benda kepada pemilik sahnya. Fokus utama dalam tuntutan masa kini adalah restitusi historis yang berkaitan dengan properti budaya yang hilang akibat konflik, penjarahan, atau eksploitasi kolonial.

Dalam dinamika hubungan internasional, khususnya antara bekas negara penjajah (Global North) dan bekas negara jajahan (Global South), proses repatriasi telah melampaui sekadar transfer fisik benda. Proses ini merupakan manifestasi dari penerapan keadilan restoratif (restorative justice), sebuah upaya mendalam untuk memperbaiki hubungan, menghormati sejarah, dan mengakui kesalahan yang terjadi di masa lalu. Laporan ini bertujuan untuk mengulas secara komprehensif isu repatriasi artefak budaya kolonial, menganalisis kerangka hukum yang berlaku, dilema etika yang dihadapi, serta tantangan praktis dan strategis yang dihadapi negara asal seperti Indonesia.

Repatriasi sebagai Tuntutan Moral dan Politik Abad ke-21

Warisan budaya bukan hanya benda mati; ia merupakan representasi integral dari sejarah yang dialami suatu bangsa, memainkan peran penting sebagai identitas bangsa di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Bagi negara-negara yang pernah dijajah, hilangnya artefak budaya secara ilegal atau tidak etis merupakan penggerusan terhadap jati diri bangsa, harkat, dan martabat nasional. Oleh karena itu, tuntutan repatriasi adalah sebuah upaya dekolonisasi diplomasi budaya yang esensial untuk memulihkan kehormatan dan kedaulatan bangsa.

Terjadi pergeseran signifikan dalam paradigma global. Awalnya, pengembalian artefak sering dibingkai sebagai tindakan diplomasi atau goodwill oleh negara penyimpan. Namun, konteks terkini, yang didorong oleh gerakan global dan pengakuan atas ketidakadilan, telah menempatkan repatriasi sebagai kewajiban moral. Contohnya, Kerajaan Belanda menunjukkan pergeseran ini dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masa lalu kolonial, ketidakadilan yang terjadi dalam konteks ini, dan bagaimana cara memperbaikinya. Pergeseran dari diplomasi berbasis goodwill menjadi pengakuan berbasis moral obligation ini menjadi preseden kuat yang memperkuat posisi negara-negara penuntut.

Ruang Lingkup Analisis

Analisis ini akan membahas kompleksitas klaim repatriasi, meliputi: (1) bukti fisik ketidakadilan kolonial, (2) kerangka hukum internasional yang tidak memadai, (3) konfrontasi filosofis antara nasionalisme budaya dan konsep Museum Universal, serta (4) studi kasus komparatif dan tantangan manajerial pasca-pengembalian, khususnya di Indonesia.

Repatriasi Artefak: Jalan Menuju Pengakuan Ketidakadilan Kolonial

Akuisisi Kolonial: Bukti Fisik Rampasan dan Paksaan

Keberadaan warisan budaya Indonesia yang masif di museum-museum Eropa, terutama di Belanda, merupakan manifestasi fisik dari hubungan kolonial yang panjang dan problematik. Objek-objek tersebut, yang sering kali diperoleh melalui paksaan, penjarahan, atau rampasan, bertindak sebagai bukti historis dari ketidakadilan yang terjadi di masa lalu.

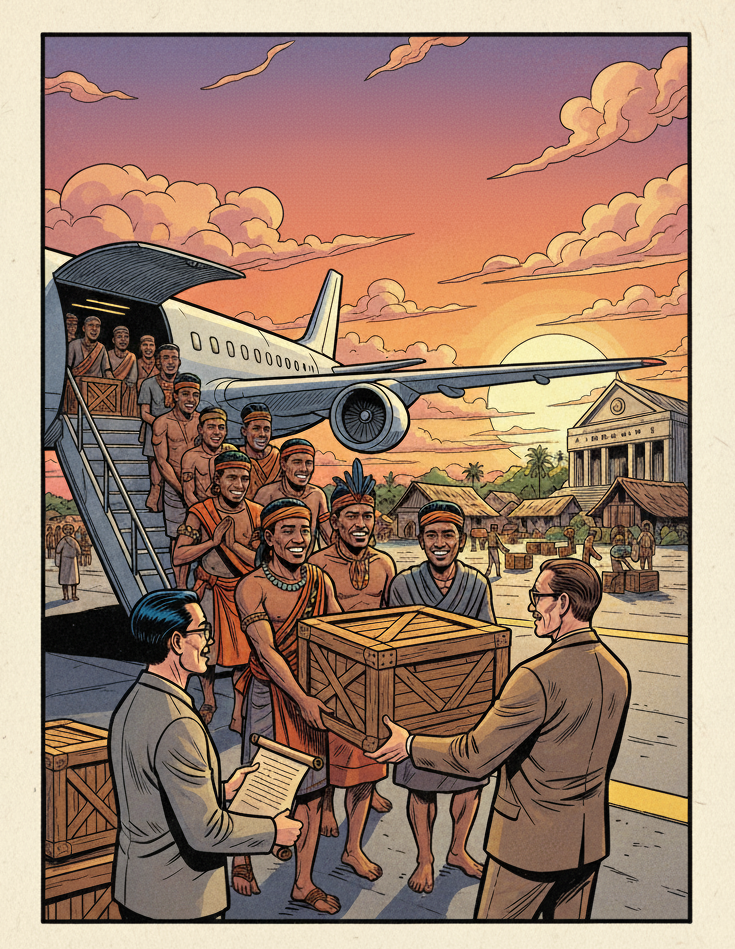

Metode akuisisi ini bervariasi, dari penjarahan militer langsung hingga pengambilalihan dalam konteks yang tidak etis di bawah tekanan struktural kolonial. Misalnya, pada 10 Juli 2023, Pemerintah Belanda resmi mengembalikan 472 karya seni dan artefak yang diakui diambil secara ilegal atau dijarah pada masa kolonial. Benda-benda krusial ini mencakup 355 objek emas dan perak dari Lombok (hasil rampasan militer), empat patung Kerajaan Singosari, dan 132 karya seni Bali (Koleksi Pita Maha). Selain itu, Keris Pangeran Diponegoro juga telah dikembalikan pada 3 Maret 2020, sebagai bagian dari upaya perbaikan hubungan bilateral.

Skala koleksi benda budaya Indonesia di Belanda sangat besar atau overwhelming. Koleksi etnografi mayoritas disimpan di bawah Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW), yang mengelola Tropenmuseum di Amsterdam dan Museum Volkenkunde di Leiden. Meskipun institusi ini telah lama berdiri, kesulitan dalam menyediakan angka total pasti mengenai jumlah objek spesifik Indonesia yang mereka miliki menunjukkan bahwa inventarisasi mendetail masih belum sepenuhnya tuntas. Hal ini menciptakan kondisi di mana kedaulatan budaya negara asal tidak hanya tergerus saat benda diambil, tetapi juga tertekan karena kurangnya pengetahuan historis dan inventarisasi yang masif di luar negeri. Oleh karena itu, repatriasi tahap awal adalah proses inventarisasi dan pemulihan memori kolektif.

Keadilan Restoratif dan Kedaulatan Narasi

Proses repatriasi artefak yang sedang berlangsung antara Indonesia dan Belanda tidak dapat dipandang sekadar sebagai transfer fisik benda, melainkan sebagai proses dekolonisasi diplomasi budaya yang esensial untuk memulihkan kehormatan dan kedaulatan bangsa. Repatriasi, dalam esensinya, adalah perwujudan pengakuan kesalahan di masa lampau dan penerapan keadilan restoratif.

Melalui kerjasama dalam pengembalian artefak, kedua negara dapat membangun kepercayaan dan kolaborasi yang lebih erat, membuka pintu untuk dialog yang lebih mendalam tentang sejarah bersama. Bagi Indonesia, pengembalian artefak menjadi langkah strategis dalam mengembalikan identitas dan kebanggaan nasional. Pengakuan historis dari pihak Belanda, yang sepakat untuk melanjutkan repatriasi benda budaya Indonesia, memberikan dasar yang kuat bagi pemahaman bersama tentang warisan budaya, sekaligus mengakui peran masing-masing negara dalam sejarah yang kompleks.

Perkembangan kebijakan di Belanda, yang kini secara terbuka membahas ‘koleksi kolonial dan pengakuan ketidakadilan’, menunjukkan bahwa tuntutan repatriasi berhasil menekan negara penyimpan untuk bergerak dari negosiasi berbasis goodwill ke pengakuan kausalitas historis. Pengakuan ini pada gilirannya memicu dialog politik dan pelonggaran kebijakan yang menjadi preseden bagi negara-negara lain.

Kerangka Hukum Internasional Dan Hambatan Legitimasi Repatriasi

Instrumen Hukum Internasional Kunci

Meskipun isu repatriasi artefak kolonial pra-abad ke-20 didominasi oleh diplomasi moral, kerangka hukum internasional memainkan peran krusial dalam mengatur pencegahan dan pengembalian benda budaya modern. Dua instrumen hukum internasional utama adalah:

- Konvensi UNESCO 1970: Konvensi ini merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur tata cara larangan dan pencegahan impor, ekspor, serta pengalihan kepemilikan benda budaya secara ilegal. Fokus utamanya adalah pada pencegahan perdagangan ilegal setelah tahun 1970.

- Konvensi UNIDROIT 1995: Konvensi ini melengkapi UNESCO 1970 dengan menyediakan mekanisme hukum perdata untuk pengembalian, restitusi, dan repatriasi benda budaya yang hilang atau dicuri. Konvensi ini mengatur isu due diligence oleh pemegang benda dan kompensasi terbatas.

Kedua konvensi ini menjadi tulang punggung hard law internasional untuk perlindungan properti budaya.

Kesenjangan Hukum di Negara Asal (Kasus Indonesia)

Meskipun instrumen hukum internasional tersedia, implementasi dan efektivitasnya sangat bergantung pada ratifikasi oleh negara anggota. Bagi Indonesia, ketiadaan perjanjian internasional yang diratifikasi (UNESCO 1970 dan UNIDROIT 1995) merupakan hambatan signifikan. Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Indonesia mengatur pengembalian benda cagar budaya, tetapi tanpa kerangka internasional, Indonesia masih harus bergantung sepenuhnya pada diplomasi antar negara.

Ketergantungan absolut pada diplomasi bilateral ini menempatkan posisi Indonesia pada pijakan yang rentan. Ratifikasi Konvensi UNESCO 1970 dan UNIDROIT 1995 akan menjadi langkah strategis. Langkah ini tidak hanya memperkuat landasan hukum nasional, tetapi juga memberikan instrumen hukum yang lebih komprehensif bagi Indonesia untuk mengajukan gugatan atau klaim restitusi melalui mekanisme hukum perdata di pengadilan internasional atau asing. Transisi dari diplomasi anugerah (berbasis goodwill) ke tuntutan hak hukum adalah prasyarat untuk mempercepat dan melegitimasi proses repatriasi.

Perisai Hukum Negara Penyimpan (Kasus British Museum)

Sebaliknya, negara-negara penyimpan besar sering menggunakan legislasi domestik mereka sebagai perisai hukum yang kuat terhadap tuntutan repatriasi permanen. Contoh paling menonjol adalah British Museum di London. Undang-undang British Museum secara eksplisit melarang museum memulangkan secara permanen kepemilikan aslinya artefak-artefak yang diperebutkan.

Hambatan legal ini menciptakan paradoks hukum asimetris, di mana kegagalan negara asal untuk meratifikasi hard law internasional berbanding terbalik dengan penggunaan hard law domestik oleh negara penyimpan. Dampaknya, negosiasi untuk Patung Parthenon dan Tabot Ethiopia (artefak yang disucikan umat Kristen Ethiopia) sering kali terpaksa berputar pada konsep pinjaman jangka panjang, alih-alih transfer kepemilikan permanen. Meskipun pinjaman tidak memenuhi tuntutan pengembalian permanen, mekanisme ini telah menjadi strategi kunci bagi museum Barat untuk memenuhi tuntutan keadilan moral tanpa melanggar undang-undang domestik mereka, sekaligus mempertahankan akses kuratorial terhadap objek tersebut.

Perbandingan Kerangka Hukum Internasional Repatriasi

| Aspek Krusial | Konvensi UNESCO 1970 | Konvensi UNIDROIT 1995 | Implikasi bagi Indonesia |

| Fokus Utama | Pencegahan Perdagangan Ilegal (Impor/Ekspor) | Restitusi dan Pengembalian Benda Hilang/Dicuri 7 | Memperkuat kontrol perbatasan dan pelestarian. |

| Prinsip Utama | Kewajiban negara untuk mengambil langkah pencegahan. | Due Diligence (Uji Kelayakan) oleh pemegang dan kompensasi terbatas. | Menyediakan mekanisme gugatan perdata di pengadilan asing. |

| Status Ratifikasi Indonesia | Belum Diratifikasi | Belum Diratifikasi | Ketergantungan absolut pada Diplomasi Bilateral. |

Dilema Etika: Konfrontasi Nasionalisme Budaya Dan Museum Universal

Isu repatriasi melibatkan konfrontasi fundamental antara dua filosofi kepemilikan budaya yang berbeda: nasionalisme budaya (hak moral negara asal) dan internasionalisme budaya (konsep Museum Universal).

Argumen Museum Universal: Konsep Warisan Bersama

Museum-museum besar di Eropa dan Amerika yang menampung koleksi kolonial yang masif, sering berpegangan pada konsep Museum Universal. Konsep ini ditegaskan dalam Declaration on the Importance and Value of Universal Museums (2002), yang ditandatangani oleh delapan belas institusi besar, mendukung ide internasionalisme budaya dan menekankan pentingnya warisan bersama umat manusia.

British Museum, misalnya, berpendapat bahwa museum tersebut adalah sumber daya unik bagi dunia, yang memungkinkan publik global, secara gratis, untuk menguji identitas budaya dan menjelajahi jaringan peradaban manusia yang saling terhubung. Mereka berargumen bahwa Patung Parthenon di London adalah representasi penting peradaban Athena dalam konteks sejarah dunia, dan jutaan pengunjung memperoleh wawasan tentang bagaimana Yunani kuno memengaruhi—dan dipengaruhi oleh—peradaban lain yang ditemuinya. Dalam pandangan ini, koleksi dibagi antara dua museum besar (Athena dan London), masing-masing menceritakan kisah yang saling melengkapi.

Argumen Keadilan Restoratif: Hak Moral Bangsa

Menghadapi argumen Museum Universal, negara-negara penuntut berpegangan pada hak moral mereka atas warisan budaya sebagai penegasan identitas dan kedaulatan.

Kasus Patung Parthenon (atau Elgin Marbles) yang dipindahkan oleh diplomat Inggris Lord Elgin pada awal abad ke-19, adalah contoh yang paling intens. Yunani menuntut penyatuan kembali (reunification) pahatan-pahatan tersebut di Museum Acropolis yang baru di Athena. Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis berargumen bahwa memisahkan patung Parthenon adalah seperti membelah Mona Lisa menjadi dua, menegaskan bahwa ini bukan sekadar masalah kepemilikan, melainkan integritas artistik dan budaya dari monumen unik bagi kemanusiaan.

Argumen integritas ini secara filosofis lebih kuat daripada sekadar klaim kepemilikan, karena menyangkut keutuhan sebuah situs sejarah berusia 2.500 tahun. Kontradiksi filosofis ini—antara ikatan komunitas museum dengan objek (Museum Universal) dan ikatan rakyat/negara asal dengan warisan (Nasionalisme Budaya) —sulit diselesaikan melalui mekanisme hukum konvensional.

Batas-Batas Kompromi

Tuntutan repatriasi telah meningkat menjadi isu geopolitik tingkat tinggi. Misalnya, perselisihan mengenai status Patung Parthenon bahkan menyebabkan pembatalan pertemuan antara Perdana Menteri Inggris dan Perdana Menteri Yunani pada akhir tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa isu warisan budaya telah menjadi ujian kredibilitas dan komitmen moral para pemimpin negara penyimpan.

Terlebih lagi, klaim etis Museum Universal seringkali dilemahkan oleh bukti historis yang menyertainya. Ada kasus di mana institusi besar secara historis bersalah karena sengaja mengaburkan asal-usul beberapa artefak yang mereka miliki, yang membuat proses pengembaliannya menjadi lebih sulit. Praktik seperti ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai praktik due diligence masa lalu dan mengikis klaim museum sebagai penjaga warisan global yang netral dan beretika. Oleh karena itu, kekuatan moral klaim sangat bergantung pada sejarah akuisisi: kasus penjarahan militer brutal lebih mudah mencapai restitusi kepemilikan, sedangkan kasus due diligence masa lalu mungkin berakhir dengan skema pinjaman.

Studi Kasus Komparatif Global Dan Implikasi Bagi Asia

Memahami isu repatriasi memerlukan perbandingan dengan kasus-kasus global yang telah menciptakan preseden baru, terutama dalam merespons ketidakadilan kolonial.

Kasus Benin Bronzes (Nigeria): Preseden Restitusi Masif

Kasus Benin Bronzes adalah studi kasus kunci yang menunjukkan pergeseran kebijakan paling radikal di Eropa. Artefak-artefak ini diambil melalui penjarahan brutal dalam Ekspedisi Hukuman Inggris (British Punitive Expedition) pada tahun 1897, dan ribuan di antaranya dijual di London dan menyebar ke seluruh dunia.

Menanggapi tuntutan Nigeria, Jerman dan Belanda mengambil langkah bersejarah:

- Pengakuan dan Transfer Kepemilikan: Jerman secara formal menyerahkan batch awal 20 bronzes pada Desember 2022, mengakui “the injustice of a colonial past”. Secara keseluruhan, Berlin, Hamburg, dan Cologne mentransfer hak kepemilikan atas 512 objek yang datang setelah penjarahan 1897.

- Model Pinjaman: Meskipun kepemilikan ditransfer penuh kepada Nigeria, sebagian besar objek tetap dipamerkan di Eropa di bawah skema pinjaman. Sekitar sepertiga dari objek yang dikembalikan oleh Berlin akan tetap dipinjamkan di Humboldt Forum selama periode awal 10 tahun. Belanda juga menyimpulkan perjanjian untuk mengembalikan 119 bronzes dari koleksi Leiden, menandai restitusi tunggal terbesar hingga saat itu.

Kasus Benin menciptakan standar global baru: pengakuan formal atas ketidakadilan (transfer kepemilikan penuh) dapat dipisahkan dari akses fisik (melalui pinjaman timbal balik). Ini memberikan peta jalan yang strategis bagi negara-negara yang menuntut repatriasi lainnya untuk menuntut kedaulatan penuh sambil tetap mempromosikan akses global.

Kasus Indonesia-Belanda: Fokus pada Pengembalian Bertahap

Indonesia telah berhasil mencapai kemajuan signifikan dengan Belanda. Pengembalian mencakup koleksi emas dan perak dari Lombok, patung Singosari, dan Keris Diponegoro. Pengembalian ini menunjukkan bahwa diplomasi repatriasi Indonesia-Belanda berjalan efektif, membangun dasar yang kuat untuk pemahaman bersama.

Proses repatriasi Indonesia terus berjalan, dengan adanya pengajuan baru. Indonesia mengajukan 72 benda sejarah baru ke Belanda, dan juga berupaya merepatriasi benda sejarah yang ada di Jerman. Keberhasilan pengembalian koleksi yang jelas dijarah (seperti emas Lombok) menjadi dasar tuntutan berikutnya bagi Indonesia untuk menuntut pengakuan historis (dekolonisasi diplomasi) untuk semua objek yang diperoleh secara paksa di masa kolonial.

Tabel Komparatif Repatriasi Warisan Kolonial

| Kasus Repatriasi | Negara Asal (Claimant) | Metode Akuisisi Historis | Klaim Utama | Status Kepemilikan Terkini | Model Kompromi |

| Koleksi Lombok, Singasari | Indonesia | Rampasan/Pengambilalihan kolonial | Keadilan Restoratif, Kedaulatan Budaya | Pengembalian Bertahap | Diplomasi Bilateral |

| Benin Bronzes | Nigeria | Penjarahan Militer (1897) | Pengakuan Ketidakadilan Historis | Kepemilikan Penuh Ditransfer (Jerman, Belanda) | Pinjaman Jangka Panjang ke Negara Penyimpan |

| Parthenon Sculptures | Yunani | Dipindahkan Lord Elgin (awal abad ke-19) | Penyatuan Kembali (Integritas Budaya) | Tetap di British Museum | Pinjaman Jangka Panjang (Ditolak Yunani) |

Tantangan Manajerial Dan Penguatan Kapasitas Pasca-Repatriasi

Keberhasilan diplomasi repatriasi hanya setengah dari perjuangan. Tantangan yang sama pentingnya, dan sering diabaikan, adalah kesiapan negara asal untuk mengelola, mengkonservasi, dan memamerkan warisan budaya yang kembali.

Kesiapan Infrastruktur dan Konservasi

Ketika ribuan artefak dikembalikan, pertanyaan krusial muncul: di mana benda-benda tersebut akan disimpan dan dikonservasi? Artefak yang telah melalui perjalanan panjang dan penyimpanan di museum asing membutuhkan proses restorasi dan kuratorial yang kompleks sebelum dipamerkan.

Bagi Indonesia, penting untuk mempertimbangkan lokasi penyimpanan yang tepat, termasuk kemungkinan penyerahan kepada museum-museum daerah yang dianggap sebagai pewaris asli artefak budaya tersebut, sesuai dengan semangat otonomi daerah. Hal ini merupakan momentum untuk mendesentralisasikan narasi historis dan kepemilikan budaya, yang vital bagi penguatan jati diri lokal di seluruh nusantara. Namun, desentralisasi ini memerlukan evaluasi kelayakan museum daerah secara ketat untuk menjamin konservasi yang optimal.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ekosistem Budaya

Repatriasi yang masif, seperti pengembalian 30.000 artefak dan fosil yang dijanjikan Belanda, menuntut peningkatan kualitas konservasi, kuratorial, dan tata kelola museum di Indonesia. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) museum, termasuk ahli sejarah, konservator, dan kurator, sangat penting untuk mengelola dan melestarikan warisan leluhur bagi generasi mendatang.

Jika kapasitas domestik (infrastruktur dan SDM) gagal ditingkatkan, hal ini berisiko memperlambat proses repatriasi dan bahkan memberikan argumen tandingan bagi negara penyimpan yang masih berpegang pada konsep Museum Universal, yang menyatakan bahwa negara asal tidak mampu merawat objek tersebut. Oleh karena itu, investasi dalam kapasitas domestik merupakan prasyarat untuk keberlanjutan proses repatriasi. Repatriasi harus diikuti dengan upaya mengembangkan ekosistem budaya yang berdaya saing internasional.

Repatriasi sebagai Restorasi Narasi Nasional

Pada akhirnya, tujuan utama pasca-repatriasi adalah transisi dari kepemilikan fisik menuju kedaulatan narasi. Pengembalian artefak memungkinkan bangsa Indonesia menulis ulang narasi historisnya dari sudut pandang sendiri, tidak lagi tergantung pada interpretasi dan kuratorial museum asing.

Warisan budaya yang kembali berfungsi sebagai sarana edukasi, memperkuat jati diri bangsa, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, serta mempererat persatuan dan kesatuan. Menjaga artefak dan situs sejarah adalah tugas bersama yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor (pemerintah, akademisi, museum, dan masyarakat) untuk menjamin pelestarian warisan budaya bangsa.

Kesimpulan

Repatriasi artefak budaya merupakan isu multidimensi yang berfungsi sebagai indikator krusial keadilan restoratif global. Tuntutan ini memaksa negara-negara penyimpan untuk menghadapi dan mengakui ketidakadilan yang terjadi di masa lalu kolonial mereka. Konflik yang terjadi adalah pertarungan moral antara hak kedaulatan bangsa (nasionalisme budaya) dan prinsip akses global (Museum Universal), yang diperparah oleh kesenjangan dalam kerangka hukum internasional dan domestik.

Meskipun diplomasi bilateral telah memberikan hasil nyata, terutama dalam kasus Indonesia-Belanda, keterbatasan hukum domestik di negara-negara penyimpan dan kurangnya ratifikasi perjanjian internasional di negara asal, seperti Indonesia, menempatkan isu ini pada posisi yang rentan terhadap perubahan politik. Kasus Benin Bronzes telah memberikan model preseden baru, di mana pengakuan kepemilikan penuh dapat dicapai tanpa menghilangkan akses global melalui skema pinjaman jangka panjang.

Berdasarkan analisis yuridis, etis, dan manajerial, berikut adalah empat rekomendasi kebijakan strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam gugatan repatriasi di masa depan:

- Prioritas Ratifikasi Instrumen Hukum Internasional: Pemerintah harus segera memprioritaskan ratifikasi Konvensi UNESCO 1970 dan Konvensi UNIDROIT 1995. Langkah ini sangat penting untuk menutup kesenjangan legal, memperkuat landasan hukum nasional (UU No. 11/2010), dan memberikan instrumen hukum yang lebih kuat untuk bertransisi dari diplomasi anugerah ke tuntutan hak hukum.

- Adopsi Model Benin: Klaim Kepemilikan Penuh: Indonesia harus secara konsisten menuntut transfer kepemilikan penuh (mengikuti preseden Benin) sebagai bentuk pengakuan definitif atas ketidakadilan historis, terutama untuk benda-benda yang jelas diperoleh melalui penjarahan atau paksaan. Pihak Indonesia dapat terbuka terhadap skema pinjaman timbal balik yang diatur ketat oleh kontrak yang jelas setelah kepemilikan sah berada di tangan Indonesia.

- Penguatan Kapasitas Nasional yang Terstruktur: Harus ada peta jalan strategis untuk pengembangan infrastruktur konservasi, penyimpanan, dan pameran, termasuk investasi di museum daerah yang dinilai layak sebagai bagian dari upaya desentralisasi budaya. Selain itu, investasi harus diarahkan pada pelatihan SDM museum (konservator, kurator, ahli sejarah) untuk menjamin keberlanjutan warisan budaya yang telah kembali, menghilangkan argumen negara penyimpan mengenai ketidakmampuan perawatan.

- Diplomasi Multilateral dan Inventarisasi: Indonesia harus terus mendorong resolusi dan standar yang lebih jelas di forum internasional (seperti UNESCO) untuk restitusi artefak kolonial pra-1970 yang diperoleh secara tidak etis. Secara internal, upaya inventarisasi menyeluruh terhadap koleksi Indonesia yang tersebar di luar negeri perlu ditingkatkan, mengingat skala koleksi yang overwhelming, agar Indonesia dapat mengajukan klaim secara proaktif dan berdasarkan data yang lengkap.