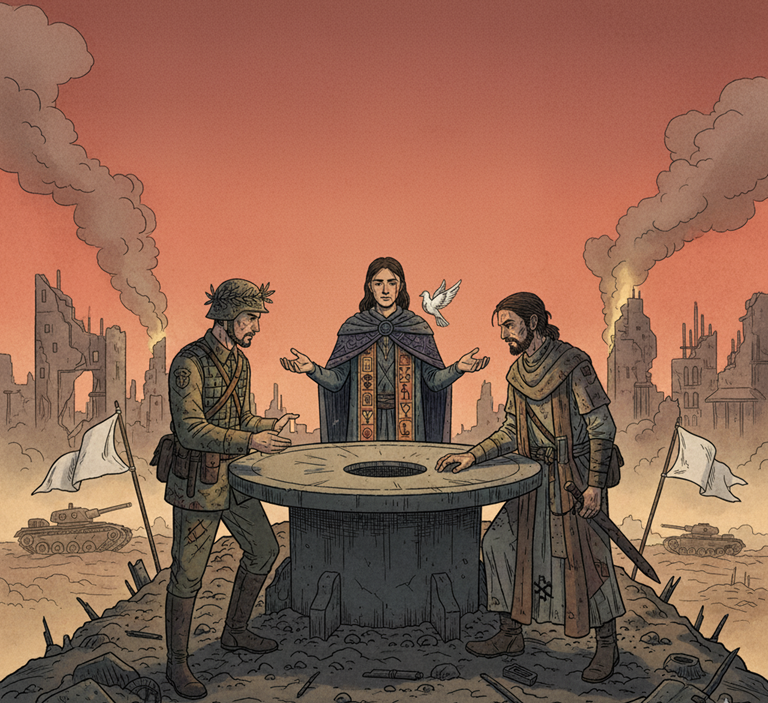

Diplomasi di tengah konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan merupakan sebuah arena kompleks yang membutuhkan keahlian negosiasi tingkat tinggi. Konsep yang menggerakkan upaya ini adalah Diplomasi Kemanusiaan (DK). Menurut Marion Harroff-Tavel, DK didefinisikan sebagai strategi untuk memengaruhi pihak-pihak yang terlibat konflik, termasuk negara, aktor non-negara, dan komunitas masyarakat, dengan tujuan utama mengatasi masalah kemanusiaan melalui jaringan kerja sama yang berkelanjutan—baik itu bersifat bilateral, multilateral, resmi, maupun tidak resmi.

Tujuan normatif DK sangat jelas, yakni untuk memperjuangkan dan menjamin hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia di dunia, selaras dengan aturan dan norma Hukum Internasional yang telah disepakati. Dalam konteks krisis kemanusiaan, hal ini menjadi imperatif, mengingat krisis didefinisikan sebagai situasi dengan tingkat penderitaan manusia yang tinggi dan dasar-dasar kesejahteraan manusia berada dalam bahaya, seringkali mencakup skala yang besar.

Meskipun istilah diplomasi secara historis erat kaitannya dengan kerangka politik, Diplomasi Kemanusiaan berbeda secara fundamental dari diplomasi tradisional yang berorientasi pada rezim. DK seringkali dilaksanakan tanpa kerangka aturan dan sanksi yang jelas. Perbedaan ini memiliki implikasi mendalam. Karena aktor kemanusiaan pada umumnya tidak memiliki otoritas atau kapasitas untuk memaksakan sanksi militer atau ekonomi, meskipun mereka berada dalam posisi untuk merekomendasikan sanksi tersebut, mata uang utama DK adalah legitimasi moral dan akses, bukan kekuatan paksaan. Keterbatasan otoritas ini menempatkan organisasi kemanusiaan dalam posisi yang lemah untuk memaksakan prinsip-prinsip kemanusiaan secara sepihak.

Kerangka Hukum Internasional: Kepatuhan dan Penegakan Hukum Humaniter Internasional (HHI)

Seni negosiasi kemanusiaan beroperasi di bawah payung Hukum Humaniter Internasional (HHI), yang menyediakan kerangka legal untuk perlindungan korban konflik bersenjata. Namun, diplomat dan juru damai menghadapi krisis kepatuhan yang signifikan, atau yang dikenal sebagai The Enforcement Gap.

Piagam PBB (UN Charter) Pasal 33 secara eksplisit mengatur kewajiban negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Namun, terdapat kurangnya mekanisme yang efektif untuk memaksa negara-negara agar mematuhi ketentuan penyelesaian damai ini. Selain itu, Piagam PBB Pasal 2 ayat 4 melarang penggunaan kekuatan dalam hubungan antarnegara, tetapi pengecualian untuk “hak membela diri” dan “otorisasi Dewan Keamanan” sering disalahartikan atau disalahgunakan oleh negara-negara untuk membenarkan intervensi militer. Kekosongan hukum ini, atau setidaknya ketidakmampuan untuk menegakkan hukum secara efektif, menambah kerumitan dalam upaya diplomatik damai.

Dalam menghadapi pelanggaran HHI, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung pembentukan berbagai mekanisme akuntabilitas, termasuk pengadilan internasional, pengadilan hibrida, dan mekanisme fact-finding untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran serius. Hasil investigasi ini diharapkan dapat berkontribusi pada proses pertanggungjawaban pidana di tingkat nasional dan internasional. Namun, sebagaimana diakui dalam penelitian, kepatuhan penuh dari pihak-pihak yang berkonflik masih menjadi hambatan signifikan, dan pelanggaran HHI masih terjadi secara sistematis.

Fungsi Esensial Diplomat sebagai Juru Damai dalam Regulasi Konflik

Diplomat, dalam perannya sebagai juru damai, memiliki fungsi esensial yang melampaui representasi negara. Fungsi-fungsi ini, sebagaimana diuraikan oleh John T. Rourke dan selaras dengan Konvensi Wina 1961, meliputi mengamati dan melaporkan (observe and report) serta mengadakan perundingan (negotiating). Kemampuan untuk bernegosiasi adalah inti dari pencegahan sengketa dan penyelesaian konflik, yang dapat dilakukan secara tertulis, lisan, bilateral, atau multilateral.

Keberhasilan seorang juru damai sangat ditentukan oleh penentuan diplomat yang tepat, yang tidak hanya memiliki mandat hukum tetapi juga kemampuan yang handal untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam konteks konflik bersenjata, hal ini mencakup kemampuan untuk membangun hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa tanpa membeda-bedakan ideologi atau sistem politik, yang merupakan landasan bagi diplomasi yang efektif. Kebutuhan mendesak akan kompetensi negosiasi ini seringkali diabaikan oleh aktor kemanusiaan, yang meskipun memerlukan negosiasi dan diplomasi dalam pekerjaan mereka, belum memandang hal tersebut sebagai keahlian khusus atau menganggap diri mereka ‘diplomat’. Padahal, pengakuan dan pengembangan keahlian ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas mereka di lapangan.

Strategi dan Seni Negosiasi Akses Kemanusiaan

Taktik Negosiasi di Zona Konflik: Dari Gencatan Senjata hingga Koridor Aman

Negosiasi di zona konflik sangat bergantung pada taktik yang cermat untuk mengubah permusuhan menjadi konsesi kemanusiaan atau perdamaian sementara. Proses negosiasi gencatan senjata (ceasefire) adalah salah satu tahap paling kritis dalam menghentikan konflik bersenjata, yang membutuhkan keterampilan diplomasi tingkat tinggi, kesabaran, dan komitmen. Proses ini dimulai dari inisiasi kontak oleh salah satu pihak atau melalui mediator netral, bertujuan untuk menguji kesiapan semua pihak untuk bernegosiasi.

Selain negosiasi formal, diplomat harus menggunakan pendekatan yang sangat hati-hati dan berbasis konteks, termasuk pembedaan bahasa diplomatik, guna menghindari eskalasi ketegangan lebih lanjut.

Dilema Akuntabilitas dan Akses:

Dalam proses ini, media memiliki peran ganda. Di satu sisi, media dapat bertindak sebagai watchdog, melaporkan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap gencatan senjata dan memfasilitasi dialog publik, yang berpotensi meningkatkan akuntabilitas. Namun, di sisi lain, transparansi publik yang tinggi yang didorong oleh media dapat mengganggu negosiasi yang sangat sensitif. Jika diplomat terlalu cepat mempublikasikan pelanggaran atau detail negosiasi, pihak yang berkonflik mungkin kehilangan face atau merasakan tekanan politik domestik yang berlebihan, yang menyebabkan mereka menarik diri dari meja perundingan. Oleh karena itu, diplomat harus menyeimbangkan kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan negosiasi sensitif (untuk mengamankan akses) dengan tuntutan publik untuk akuntabilitas.

Mode Negosiasi Diplomatik: Bilateral, Multilateral, dan Mediasi

Negosiasi untuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk tertulis, lisan, bilateral (antar dua pihak), atau multilateral (melibatkan banyak pihak). Dalam konflik bersenjata yang kompleks, pendekatan multi-pihak seringkali menjadi keharusan.

Mediasi dan Diplomasi Kolektif:

Mediasi, yang melibatkan pihak ketiga yang dikenal sebagai mediator, menjadi salah satu cara utama untuk mengatasi konflik, memanfaatkan kekuatan pihak ketiga yang netral. Dalam konteks regional, diplomasi kolektif terbukti penting. Contohnya, ASEAN telah menunjukkan bahwa stabilitas regional memerlukan kerja sama kolektif dan dialog terbuka untuk menyelesaikan perbedaan melalui jalur damai. Melalui pendekatan yang melibatkan semua negara anggota, diplomasi kolektif seperti ini berupaya menciptakan tatanan kawasan yang lebih inklusif dan adil, yang dapat diterapkan tidak hanya di kawasan regional tetapi juga di area konflik lainnya di dunia.

Keunggulan Diplomasi Saluran Belakang (Track II) dan Diplomasi Ulang-Alik (Shuttle Diplomacy)

Untuk mengatasi hambatan politik dan publik, diplomat sering beralih ke saluran yang kurang formal. Negosiasi yang menghindari perhatian publik dan tekanan politik di dalam negeri dikenal sebagai diplomasi saluran belakang (back channel). Saluran ini memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk melakukan penyesuaian dan konsesi yang mungkin secara politik mustahil dilakukan di depan umum.

Taktik mediasi intensif lainnya adalah diplomasi ulang-alik (shuttle diplomacy), di mana mediator melakukan perjalanan bolak-balik antara pihak-pihak yang bermusuhan tanpa harus mempertemukan mereka secara langsung. Strategi ini memungkinkan mediator membangun kepercayaan, menyampaikan pesan sensitif, dan mengelola ekspektasi secara terpisah, yang sangat penting ketika permusuhan masih terlalu tinggi untuk pertemuan tatap muka.

Kriteria Keberhasilan Negosiasi Kemanusiaan

Keberhasilan dalam negosiasi, terutama yang berkaitan dengan isu kemanusiaan, ditentukan oleh beberapa faktor fundamental. Pertama, komunikasi harus akurat dan jelas, tidak menimbulkan multi tafsir atau ambiguitas antara pihak-pihak yang berunding. Komunikasi yang buruk dapat dengan mudah memicu salah tafsir yang membahayakan operasi kemanusiaan.

Kedua, faktor kunci adalah prinsip non-kerugian: kesepakatan bersama akan sulit dicapai jika ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam negosiasi kemanusiaan, prinsip ini diinterpretasikan sebagai jaminan bahwa kepentingan korban konflik tidak dikorbankan demi keuntungan politik atau militer. Keberhasilan yang sejati tidak hanya menghasilkan gencatan senjata, tetapi juga memastikan bahwa bantuan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan tanpa diskriminasi.

Hambatan Struktural dan Geopolitik dalam Negosiasi Perdamaian

Keterbatasan Otoritas Aktor Kemanusiaan dan Dilema Politik

Meskipun organisasi kemanusiaan adalah aktor kunci, posisi mereka dalam negosiasi sering kali tumpang tindih dengan aktor politik, meskipun istilah diplomasi lebih dekat pada kerangka politik. Dilema utama mereka adalah bahwa organisasi kemanusiaan sering berada dalam posisi lemah untuk memaksakan prinsip-prinsip kemanusiaan, mengingat kurangnya otoritas mereka untuk memaksakan sanksi militer atau ekonomi.

Keengganan banyak personel kemanusiaan untuk menganggap diri mereka ‘diplomat’ adalah upaya untuk menjaga netralitas dan independensi, yang merupakan prinsip inti Hukum Humaniter. Namun, upaya untuk menjaga kemurnian normatif ini secara ironis melemahkan kapasitas mereka untuk bernegosiasi secara efektif, memaksa mereka berada pada posisi subordinat dalam kerangka politik. Keterbatasan daya paksa ini menjelaskan mengapa keberhasilan Diplomasi Kemanusiaan sangat bergantung pada kemauan baik pihak yang berkonflik, dan mengapa kolaborasi dengan aktor negara atau organisasi multilateral yang memiliki otoritas sanksi menjadi strategi yang mutlak diperlukan untuk mendapatkan akses dan perlindungan.

Tantangan di Tingkat Multilateral: Penggunaan Hak Veto dan Kekosongan Hukum

Negosiasi damai yang melibatkan PBB seringkali terhambat oleh kompleksitas politik internasional. Proses pengambilan keputusan yang cepat dan efektif sering terhalang. Tantangan terbesar adalah penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yang dalam beberapa kasus menghalangi tindakan kolektif yang diperlukan untuk menghentikan pelanggaran serius terhadap HHI.

Selain hambatan politik, jalur penyelesaian sengketa hukum internasional (seperti melalui UNCLOS atau forum lainnya) seringkali panjang, rumit, dan mahal, menyebabkan negara-negara enggan untuk menggunakannya. Hambatan-hambatan struktural dan legal ini meningkatkan tekanan pada diplomat untuk mencari solusi melalui negosiasi non-hukum atau mediasi, yang mungkin tidak memberikan solusi jangka panjang atau kepastian penegakan.

Dilema Kedaulatan Negara dan Prinsip Non-Intervensi (Studi Kasus ASEAN Way)

Dalam kerangka regional, prinsip-prinsip kedaulatan dan non-intervensi seringkali membatasi ruang gerak diplomatik. Dalam konteks ASEAN, ASEAN Way—yang menekankan penghormatan terhadap kedaulatan dan tidak campur tangan dalam urusan internal negara anggota—menjadi hambatan yang signifikan bagi upaya negara anggota untuk menekan negara lain guna menangani krisis kemanusiaan.

Hal ini memaksa negara-negara juru damai, seperti Indonesia, untuk menggunakan pendekatan diplomasi antar-pemerintah yang sangat hati-hati, memastikan bahwa mereka menghormati kedaulatan negara target sambil tetap berupaya mencari solusi kemanusiaan. Keterbatasan ini menuntut kreativitas diplomatik, di mana tekanan tidak dilakukan melalui paksaan militer atau sanksi keras, melainkan melalui soft power dan pembentukan koalisi.

Spoilers dan Resistensi Internal: Mengelola Pihak yang Menolak Penyelesaian Damai

Salah satu tantangan terbesar bagi juru damai adalah menghadapi pihak-pihak yang menolak penyelesaian damai (spoilers). Meskipun PBB telah membangun kerangka kerja komprehensif untuk HHI, masih terdapat hambatan signifikan dalam memastikan kepatuhan penuh dari pihak-pihak yang berkonflik, dengan pelanggaran HHI yang terjadi secara sistematis.

Kompleksitas konflik kontemporer, yang semakin sering melibatkan aktor non-negara, kelompok teroris, dan perang asimetris, menciptakan tantangan penegakan yang baru. Aktor-aktor ini seringkali tidak terikat oleh norma-norma hukum internasional tradisional, yang membuat negosiasi dan mediasi menjadi sangat sulit. Juru damai harus mengembangkan strategi yang tidak hanya melibatkan pemerintah resmi tetapi juga saluran komunikasi dengan kelompok bersenjata non-negara untuk menjamin keamanan dan akses kemanusiaan.

Mekanisme Institusional dan Peran Aktor Kunci

Peran Sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Penegakan HHI

PBB merupakan lembaga inti dalam upaya penegakan Hukum Humaniter Internasional di zona konflik. Mekanisme dan intervensi PBB melibatkan:

- Operasi Penjaga Perdamaian (Peacekeeping): Operasi ini memiliki mandat untuk melindungi warga sipil dan menegakkan prinsip HHI. Data menunjukkan bahwa misi penjaga perdamaian PBB berhasil berkontribusi pada penurunan korban sipil sebesar 47% di zona konflik aktif antara tahun 2018 hingga 2023.

- Koordinasi Bantuan Kemanusiaan: PBB, melalui Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), memiliki peran sentral dalam mengkoordinasikan respons kemanusiaan global dan memfasilitasi akses bantuan ke daerah-daerah yang terkena dampak.

- Mediasi dan Resolusi: PBB memfasilitasi berbagai perjanjian gencatan senjata dan kesepakatan damai melalui Office of the Special Representative of the Secretary-General.

Selain itu, PBB terus berupaya memperkuat sistem akuntabilitas melalui pengembangan sistem pemantauan dan pelaporan pelanggaran yang lebih efektif, termasuk integrasi teknologi pemantauan canggih seperti drone dan sistem deteksi dini.

Diplomasi Multi-Jalur Negara: Soft Power dan Kolaborasi dengan Masyarakat Sipil

Diplomasi kontemporer tidak lagi terbatas pada interaksi antar pemerintah (Jalur I). Diplomasi parlemen, yang melibatkan legislator, memiliki legitimasi unik karena mampu menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat. Legislator menggunakan pendekatan persuasif, advokasi, dan tekanan institusional untuk memperjuangkan kepentingan bersama.

Yang semakin penting adalah diplomasi multi-jalur, di mana inisiatif masyarakat sipil (Jalur II dan III) selaras dengan kebijakan luar negeri nasional. Keterlibatan masyarakat sipil dalam misi kemanusiaan memperkuat soft power negara. Soft power ini memproyeksikan citra Indonesia sebagai aktor yang bertanggung jawab di panggung global dan berkomitmen pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan multilateralisme.

Studi Kasus I: Negosiasi Akses Bantuan di Krisis Rohingya (Strategi Formula 4+1 Indonesia)

Krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar pada tahun 2017 memberikan contoh strategi diplomatik yang berhasil menembus blokade akses bantuan di tengah kendala kedaulatan. Pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan diplomasi antar pemerintah dengan Myanmar, namun strategi ini harus mempertimbangkan prinsip ASEAN Way yang melarang intervensi langsung.

Indonesia menawarkan Formula 4+1 sebagai solusi, yang terdiri dari empat poin utama dan satu poin tambahan:

- Mengembalikan stabilitas dan keamanan.

- Menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan.

- Perlindungan kepada semua orang di Rakhine tanpa memandang suku dan agama.

- Pentingnya segera membuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

- Ditambah satu poin tambahan: Implementasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine yang dipimpin oleh Kofi Annan.

Diplomasi Inversi Kekuatan: Untuk menembus blokade, Indonesia menggunakan strategi inovatif: melibatkan pihak sipil. Pemerintah Myanmar mensyaratkan bahwa bantuan kemanusiaan harus disalurkan melalui kerja sama dengan lembaga kemasyarakatan di Myanmar. Indonesia merespons dengan membentuk Aliansi Kemanusian Indonesia untuk Myanmar (AKIM), yang terdiri dari 11 lembaga kemanusiaan. Penggunaan aktor non-negara ini sebagai proxy diplomatik berhasil menembus blokade yang dipaksakan oleh pemerintah Myanmar. Strategi ini menunjukkan bagaimana negosiasi yang berhasil di tengah konflik berkedaulatan tinggi harus mengubah hambatan politik (prinsip non-intervensi) menjadi strategi akses, menggunakan kekuatan lunak yang diwakili oleh organisasi sipil.

Studi Kasus II: Peran Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dalam Konflik Palestina

Organisasi masyarakat sipil Islam terkemuka di Indonesia, seperti Muhammadiyah, telah mengambil peran utama dalam diplomasi kemanusiaan, khususnya dalam konflik Palestina. Muhammadiyah bertindak sebagai aktor non-negara yang memperkuat upaya diplomatik negara melalui misi kemanusiaan, termasuk pengiriman bantuan ke Gaza.

Peran organisasi sipil ini melengkapi upaya negara, yang sangat penting karena fleksibilitas CSO memungkinkan mereka bertindak lebih cepat daripada aktor negara, memberikan bantuan secara langsung melalui jaringan relawan dan organisasi lokal. Keberhasilan mereka terletak pada kemampuan untuk menjalin kemitraan yang kuat dengan organisasi internasional dan jaringan kemanusiaan, seperti berkolaborasi dengan United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) untuk menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan. Kolaborasi ini memastikan upaya bantuan dikoordinasikan dengan standar kemanusiaan global, meningkatkan kredibilitas dan jangkauan misi. Keterlibatan Muhammadiyah ini memperkuat soft power Indonesia di panggung global, sejalan dengan konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendukung Palestina sejak masa Presiden Sukarno.

Tabel berikut meringkas perbandingan otoritas dan strategi aktor kunci dalam Diplomasi Kemanusiaan, yang menunjukkan mengapa pendekatan multi-jalur sangat diperlukan:

Perbandingan Otoritas dan Strategi Aktor Kunci dalam Diplomasi Kemanusiaan

| Aktor Kunci | Kewenangan Hukum (Legitimasi) | Kapasitas Penegakan Sanksi | Keunggulan Operasional di Lapangan |

| Diplomat Negara/Pemerintah | Hukum Diplomatik (Konvensi Wina), Mandat Nasional | Tinggi (Sanksi Ekonomi/Militer) | Negosiasi tingkat tinggi (Pemerintah-ke-Pemerintah, Perjanjian Damai) |

| PBB (Dewan Keamanan/OCHA) | UN Charter, Resolusi DK, HHI | Sedang/Tinggi (Sanksi, Peacekeeping, Kerangka HHI) | Kerangka kerja koordinasi komprehensif, pemantauan pelanggaran HHI |

| Organisasi Kemanusiaan (CSO/ICRC) | Hukum Humaniter Internasional (HHI), Legitimasi Moral | Rendah (Hanya Advokasi/Persuasi) | Akses langsung, cepat, dan kepercayaan komunitas lokal/korban |

Evolusi Diplomasi dan Dilema Etis di Abad ke-21

Transformasi Diplomatik: Munculnya Diplomasi Digital (Cyber Diplomacy)

Abad ke-21 telah mendorong transformasi mendasar dalam praktik diplomasi dengan munculnya Diplomasi Digital. Diplomasi digital telah menjadi elemen kunci dalam membangun dan memelihara hubungan internasional, di mana negara-negara semakin mengadopsi strategi teknologi informasi. Organisasi internasional seperti PBB juga memanfaatkan platform digital untuk merespons tantangan global.

Namun, Cyber Diplomacy juga memunculkan tantangan hukum diplomatik baru. Kecepatan dan jangkauan platform digital yang masif menciptakan dualitas. Di satu sisi, diplomasi digital dapat mempercepat proses advokasi kemanusiaan dan menggalang dukungan publik secara instan. Di sisi lain, transparansi yang dipaksakan oleh media sosial dapat menghambat negosiasi saluran belakang yang sensitif, yang seringkali esensial untuk mengamankan gencatan senjata atau koridor aman. Selain itu, ranah digital rentan terhadap disinformasi dan perang siber, yang dapat merusak kepercayaan dan menggagalkan upaya negosiasi damai yang telah dibangun dengan susah payah.

Dilema Etis dalam Pengambilan Keputusan Kemanusiaan

Di tengah kompleksitas perang dan ranah digital, moralitas menjadi sangat dibutuhkan untuk mengambil keputusan di tengah dilema etis. Moralitas, yang didefinisikan sebagai keyakinan pribadi dan kolektif tentang apa yang benar dan salah, dapat membantu diplomat dan pekerja kemanusiaan dalam menghadapi situasi sulit di lapangan.

Dilema etis tidak hanya terjadi dalam pengambilan keputusan kebijakan tingkat tinggi, tetapi juga dalam implementasi bantuan di lapangan. Terdapat permasalahan di mana bantuan kemanusiaan yang disalurkan tidak sesuai dengan kriteria atau salah sasaran—misalnya, diterima oleh keluarga yang secara ekonomi mampu, yang pada akhirnya menghambat penyaluran hak kepada pemilik hak asuh yang sesungguhnya membutuhkan.

Untuk memitigasi dilema etis ini, sosialisasi kode etik, standar operasional, dan prinsip-prinsip profesional sangat penting bagi pekerja sosial dan diplomat kemanusiaan. Sosialisasi ini membekali mereka dengan strategi konkret untuk menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan konflik moral. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan yang tepat antara kepentingan penerima manfaat dan kepatuhan terhadap kebijakan organisasi, memastikan bahwa bantuan kemanusiaan benar-benar mencapai mereka yang paling rentan.

Kesimpulan

Seni negosiasi di tengah perang adalah upaya yang menuntut diplomat dan juru damai untuk mengintegrasikan keahlian politik (diplomasi) dengan imperatif moral (kemanusiaan). Analisis ini menyimpulkan bahwa meskipun Diplomasi Kemanusiaan bertujuan luhur, ia seringkali beroperasi dari posisi struktural yang lemah karena kekurangan otoritas untuk memaksakan sanksi militer atau ekonomi.

Keberhasilan seorang juru damai modern sangat bergantung pada:

- Fleksibilitas Strategis: Kemampuan untuk memanfaatkan saluran multi-jalur (Jalur I, II, dan III), termasuk diplomasi saluran belakang, untuk menahan tekanan publik dan politik domestik.

- Adaptasi Geopolitik: Kemampuan untuk bekerja di sekitar hambatan kedaulatan negara (seperti ASEAN Way), menggunakan kolaborasi dengan aktor non-negara sebagai proxy untuk mendapatkan akses, seperti yang dicontohkan oleh Indonesia dalam kasus Rohingya.

- Penguatan Normatif: Pemanfaatan kerangka Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagai landasan negosiasi, meskipun penegakannya masih menghadapi tantangan serius dari penggunaan hak veto di PBB dan kompleksitas konflik asimetris.

Berdasarkan tantangan dan kerangka operasional yang ada, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan untuk memperkuat kapasitas juru damai dan Diplomasi Kemanusiaan:

- Integrasi Keahlian Diplomatik dalam Sektor Kemanusiaan: Organisasi kemanusiaan harus secara eksplisit mengakui dan mengembangkan negosiasi sebagai keahlian inti, bukan sekadar alat bantu administrasi. Program pelatihan formal harus diselenggarakan untuk personel lapangan agar mereka dapat mengatasi dilema etis dan politik dengan kompetensi yang setara dengan diplomat negara.

- Peningkatan Mekanisme Paksaan Damai PBB: Negara-negara anggota PBB perlu didorong untuk memperkuat mekanisme efektif yang memaksa kepatuhan terhadap Pasal 33 UN Charter (penyelesaian sengketa secara damai), mengatasi kekosongan hukum yang ada. Ini termasuk membatasi atau mereformasi penggunaan hak veto dalam kasus-kasus pelanggaran HHI berat.

- Institusionalisasi Kemitraan Negara-CSO: Pemerintah harus memformalkan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk meningkatkan fleksibilitas dan akses langsung di zona konflik, meniru model sukses Indonesia di Rohingya dan Palestina. Kolaborasi ini memaksimalkan soft power dan efektivitas bantuan operasional.

Masa depan negosiasi kemanusiaan sangat bergantung pada seberapa efektif komunitas internasional dapat menutup celah antara norma HHI dan implementasi di lapangan. Penguatan kepatuhan HHI memerlukan tiga upaya utama:

Pertama, PBB harus terus memperkuat kapasitas penegakan hukumnya dan meningkatkan koordinasi dengan organisasi regional. Kedua, perbaikan mekanisme akuntabilitas sangat penting untuk memastikan pertanggungjawaban bagi pelanggar HHI. Ketiga, penerapan sistem pemantauan dan pelaporan pelanggaran yang lebih efektif harus ditingkatkan, termasuk integrasi teknologi canggih seperti sistem deteksi dini, untuk memastikan respons yang lebih cepat dan data yang lebih akurat dalam proses akuntabilitas. Hanya dengan perpaduan antara keahlian negosiasi yang adaptif dan kerangka akuntabilitas yang kuat, diplomat dapat secara efektif menjalankan peran mereka sebagai juru damai di tengah kengerian perang.