Perang Air di Abad Ke-21: Dari Krisis ke Geopolitik

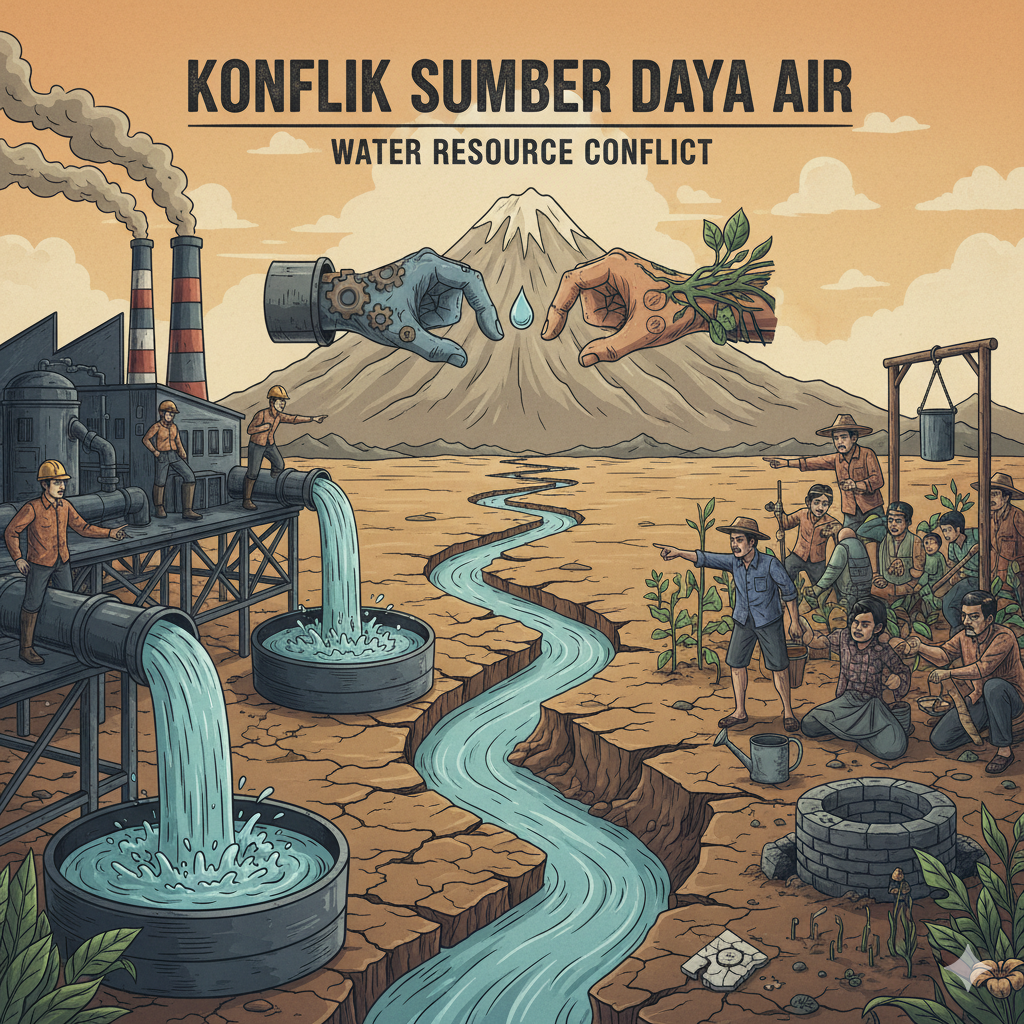

Konflik mengenai sumber daya air, yang sering disebut sebagai “Perang Air” (Water Wars), di Abad ke-21 telah berevolusi jauh melampaui konflik bersenjata konvensional. Analisis menunjukkan bahwa air bukan sekadar komoditas vital; melainkan fondasi fundamental bagi stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Konflik air kontemporer bermanifestasi sebagai ketegangan politik, krisis kemanusiaan, dan strategi koersif yang memanfaatkan kelangkaan.

Definisi dan Evolusi “Perang Air”

Pergeseran paradigma dalam geopolitik modern telah menjadikan air sebagai medan baru perebutan kekuasaan, sejajar dengan data, iklim, dan teknologi. Jika geopolitik tradisional fokus pada batas wilayah dan pangkalan militer, cakupannya kini meluas ke kendali atas sumber daya yang dapat digunakan sebagai alat diplomasi atau dominasi. Dalam kerangka hydropolitics, air menjadi alat pengaruh politik dan senjata strategis di arena internasional.

Sifat konflik air di masa kini ditandai oleh transformasinya dari stres lingkungan menjadi senjata geopolitik. Banyak konflik bermula dari tekanan lingkungan, seperti kekeringan berkepanjangan atau polusi. Tekanan lingkungan ini memicu migrasi internal dan ketidakpuasan sosial, yang pada gilirannya melemahkan negara yang rentan (misalnya di Suriah atau Somalia). Negara-negara yang berada di posisi hulu sungai atau yang memiliki kemampuan teknologi kemudian dapat memanfaatkan kelemahan ini, baik dengan membangun bendungan secara unilateral untuk mengamankan sumber daya mereka sendiri—sebuah strategi ketahanan domestik —atau dengan secara langsung menjadikan infrastruktur air sebagai target.1 Oleh karena itu, konflik air abad ini adalah konflik geopolitik yang memiliki akar kausal mendalam dalam isu lingkungan dan kemanusiaan.

Klasifikasi Konflik Air: Tiga Jalur Risiko Utama

Untuk memahami bagaimana krisis air bermetamorfosis menjadi konflik, kerangka yang dikembangkan oleh Peter Gleick dan Charles Iceland membagi jalur risiko air menjadi tiga kategori utama :

- Penurunan Pasokan atau Kualitas Air: Ini terjadi ketika kuantitas air yang tersedia berkurang (kelangkaan fisik) atau kualitasnya memburuk (kelangkaan fungsional). Contoh ekstrem dari kelangkaan fisik adalah kekeringan parah di Somalia antara tahun 2010–2012, yang mengakibatkan 260.000 kematian akibat kelaparan dan keruntuhan negara. Kekeringan serupa juga mendorong migrasi 1,5 juta petani di Suriah, yang memperburuk instabilitas sosial sebelum konflik bersenjata meletus pada 2011. Sementara itu, kelangkaan fungsional terlihat di São Paulo, Brazil, di mana waduk utama sangat tercemar oleh limbah, sehingga air tidak dapat digunakan selama kekeringan 2014–2015, mengancam pasokan air bagi hampir setengah dari 20 juta penduduk metropolitan.

- Peningkatan Permintaan Air: Jalur ini didorong oleh pertumbuhan demografi dan perkembangan ekonomi. Lonjakan populasi di Suriah (naik empat kali lipat dari 5 juta pada 1962 menjadi 20 juta pada 2011) dan Irak (dari 8 juta menjadi hampir 40 juta) menunjukkan tekanan drastis pada sumber air. Peningkatan konsumsi untuk rumah tangga, pertanian, dan industri —diperburuk oleh urbanisasi—menimbulkan tekanan luar biasa, seperti yang hampir menyebabkan Cape Town, Afrika Selatan, mencapai “Day Zero” pada 2018.

- Air sebagai Senjata dan Korban Konflik: Dalam situasi perang, infrastruktur air sering dijadikan target atau alat strategi. Di Timur Tengah, air telah digunakan sebagai alat perang, di mana kelompok seperti ISIS menguasai dan mengatur aliran Sungai Tigris dan Efrat. Serangan terhadap instalasi air bersih dan sanitasi di Yaman menyebabkan wabah kolera besar-besaran, menunjukkan dampak kemanusiaan yang parah ketika air dijadikan korban konflik.

Air sebagai Alat Koersi Non-Militer

Geopolitik air kini beroperasi di ranah diplomasi koersif dan kedaulatan sumber daya, bukan hanya di ranah perang konvensional. Dengan pembangunan bendungan raksasa yang mengendalikan aliran sungai lintas batas (seperti Bendungan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) atau bendungan-bendungan yang dibangun Cina di Mekong), negara hulu memperoleh kemampuan untuk memberikan tekanan ekonomi dan politik yang signifikan tanpa perlu menembakkan peluru. Negara-negara ini dapat menahan data hidrologi atau memperlambat aliran air, yang secara langsung mengancam ketahanan pangan dan energi negara-negara hilir. Kemampuan ini merupakan bentuk koersi non-militer yang semakin mendefinisikan konflik air di Abad ke-21.

Pendorong Krisis Air Global

Krisis air global adalah hasil dari konvergensi faktor-faktor yang secara simultan mengurangi pasokan air bersih dan meningkatkan permintaan, mempercepat kompetisi menuju konflik.

Dampak Akselerasi Perubahan Iklim

Perubahan iklim adalah pemicu utama krisis air global, menyebabkan variabilitas hidrologi yang ekstrem. Pemanasan global yang terjadi dengan kecepatan tercepat dalam sejarah mengubah pola curah hujan, memicu kekeringan berkepanjangan di beberapa wilayah dan meningkatkan frekuensi serta kekuatan badai destruktif di wilayah lain. Peningkatan suhu laut juga memperkuat siklon, hurikan, dan taifun.

Dampak fisik lainnya termasuk kenaikan permukaan laut dan intrusi air asin ke dalam akuifer pesisir. Kota-kota pesisir, termasuk Jakarta, menghadapi kontaminasi air tanah akibat penarikan air berlebihan dan naiknya muka laut. Dampak ini juga secara langsung menghasilkan “pengungsi iklim,” karena kekeringan berkepanjangan menempatkan masyarakat pada risiko kelaparan dan memaksa komunitas untuk pindah, meningkatkan jumlah pengungsi di masa depan.

Dinamika Demografi dan Urbanisasi

Pertumbuhan populasi yang pesat meningkatkan kebutuhan air untuk rumah tangga, pertanian, dan industri. Lonjakan penduduk di negara-negara seperti Nigeria (dari 45 juta pada 1960 menjadi 190 juta saat ini) sangat membebani sumber daya air yang terbatas.

Selain itu, urbanisasi memainkan peran penting. Lebih dari separuh penduduk dunia kini tinggal di perkotaan, meningkatkan konsumsi air per kapita dan menekan infrastruktur. Fenomena ini diperparah oleh konsumsi yang lebih tinggi di kalangan kelas menengah yang berkembang di negara-negara berkembang. Kebutuhan air yang tinggi ini sering dipenuhi melalui eksploitasi air tanah secara berlebihan. Air tanah, yang menyumbang sekitar 30% dari air bersih global, ditarik tanpa upaya pengisian kembali yang memadai, mengancam keberlanjutan sumber daya ini.

Degradasi Kualitas Air (Kelangkaan Fungsional)

Kelangkaan air di Abad ke-21 didefinisikan oleh krisis kuantitas dan krisis kualitas. Pencemaran menyebabkan kelangkaan fungsional: air mungkin ada secara fisik, tetapi tidak layak digunakan. Pencemaran didorong oleh beberapa sumber utama:

- Limbah Domestik dan Industri: Pembuangan limbah rumah tangga, sanitasi, dan limbah industri tanpa pengolahan yang tepat mencemari sumber air. Di Indonesia, misalnya, pabrik tekstil di Rancaekek, Kabupaten Bandung, masih membuang limbahnya ke saluran air. Di Irak, industri minyak menyebabkan polusi besar-besaran pada air tanah dan permukaan.

- Pertanian Intensif: Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan di lahan pertanian mengakibatkan zat-zat kimia ini mengalir ke perairan, memicu eutrofikasi dan pencemaran.

- Degradasi Lingkungan: Penggundulan hutan membatasi kemampuan alam untuk menyerap karbon, sementara pembuangan sampah yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan pencemaran fisik dan biologis pada sumber air.

Negara-negara yang menghadapi masalah air modern sering mengalami tekanan ganda: pasokan air berkurang akibat faktor eksternal (iklim atau kontrol hulu), sementara ketersediaan air bersih fungsional mereka menurun akibat polusi internal. Kasus São Paulo, di mana air ada tetapi tidak dapat digunakan karena tercemar, menunjukkan bahwa strategi mitigasi harus memberikan urgensi yang sama pada penanganan polusi (melalui pengelolaan limbah dan regulasi industri) seperti pada penanganan kekeringan.

Analisis ini menunjukkan bahwa dunia tidak berada pada jalur yang tepat untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 6 terkait air. Krisis air mengancam pencapaian seluruh SDGs karena peran penting air dalam semua urusan sosial, politik, dan ekonomi. Konflik air merupakan indikator kegagalan sistemik yang lebih luas dalam tata kelola dan pembangunan berkelanjutan.

Tabel berikut merangkum hubungan kausal antara pendorong krisis air dan manifestasi konflik.

Table A: Pendorong Utama Krisis Air dan Manifestasi Konflik Abad Ke-21

| Pendorong Utama | Mekanisme Krisis (Contoh Causal) | Manifestasi Konflik/Dampak Utama |

| Perubahan Iklim | Kekeringan ekstrem, perubahan pola hujan, kenaikan muka air laut, intrusi air asin. | Migrasi Paksa (Pengungsi Iklim), Instabilitas Regional (Krisis Suriah/Somalia), Banjir Destruktif. |

| Dinamika Demografi & Ekonomi | Peningkatan populasi (urbanisasi), over-ekstraksi air tanah, peningkatan permintaan industri. | Water Stress Parah (Contoh: “Day Zero” Cape Town), Tekanan pada Ketahanan Pangan, Depleksi Akuifer. |

| Degradasi Kualitas (Polusi) | Limbah domestik/industri/pertanian, pencemaran fungsional (air ada tapi tidak layak). | Krisis Kesehatan (Wabah Kolera di Yaman), Kelangkaan Fungsional (São Paulo), Kerusakan Ekosistem. |

Infrastruktur Air sebagai Titik Pemicu Konflik Geopolitik

Infrastruktur air, khususnya bendungan besar, merupakan inti dari banyak sengketa lintas batas. Bendungan berfungsi ganda: sebagai pilar ketahanan air domestik dan sebagai katalis ketegangan atau bahkan senjata geopolitik.

Bendungan: Simbol Kedaulatan vs. Ancaman Eksistensial

Pembangunan bendungan adalah kebijakan strategis jangka panjang untuk mengatasi kekeringan, mengendalikan air, dan meningkatkan ketersediaan air untuk pertanian, industri, dan kebutuhan domestik. Indonesia, sebagai contoh, telah mengambil langkah signifikan dengan membangun 61 bendungan baru sejak 2015 untuk memperkuat ketahanan air nasional.

Namun, di jalur air lintas batas, bendungan yang dibangun secara unilateral di hulu dapat menjadi alat koersi, menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang drastis. Hal ini menciptakan dilema keamanan klasik: tindakan negara hulu untuk meningkatkan keamanan airnya sendiri justru dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi negara hilir.

Studi Kasus Lintas Batas Kritis

Tinjauan terhadap kasus-kasus sengketa air yang paling menonjol memberikan gambaran nyata tentang kompleksitas hydropolitics modern.

Sungai Nil (Afrika): Konflik GERD

Cekungan Sungai Nil dibagi oleh sebelas negara, namun sengketa paling intensif melibatkan pembangunan Bendungan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) oleh Ethiopia (hulu) dengan Mesir dan Sudan (hilir). Inti sengketa ini terletak pada kecepatan pengisian waduk GERD dan dampak jangka panjangnya terhadap aliran sungai, yang sangat penting bagi pertanian dan pasokan air Mesir dan Sudan. Upaya diplomasi air (hydro-diplomacy), termasuk mediasi oleh Bank Dunia dan Amerika Serikat pada awal 2020, gagal total. Ethiopia menarik diri dari pertemuan saat perjanjian akan ditandatangani, dengan alasan intervensi pihak ketiga terlalu memihak Mesir. Kegagalan mediasi tingkat tinggi ini membuktikan bahwa ketika sumber daya air dianggap sebagai kepentingan eksistensial yang terkait dengan kedaulatan, negara-negara cenderung memprioritaskan kontrol unilateral daripada perjanjian multilateral.

Sungai Efrat-Tigris (Timur Tengah): Unilateralisme dan Kualitas Air

Cekungan Efrat-Tigris dibagi antara Turki (hulu), Suriah, dan Irak (hilir), dengan Iran mencakup sebagian cekungan Tigris. Ketegangan dimulai sejak 1960-an akibat rencana irigasi unilateral oleh Turki yang mengubah aliran sungai, diperparah oleh ketegangan politik regional. Meskipun upaya kerja sama diperbarui pada tahun 2000-an, belum ada perjanjian formal yang efektif untuk pengelolaan bersama.

Kasus Irak menunjukkan adanya ancaman geopolitik berlapis. Selain penurunan kuantitas air dari hulu, Irak menderita penurunan kualitas air yang parah akibat polusi internal, terutama dari industri minyak. Laporan menunjukkan bahwa industri minyak mencemari air tanah dan permukaan. Ini memperlihatkan bahwa negara hilir yang rentan, seperti Irak yang sangat bergantung pada minyak, menjadi sangat rentan terhadap tekanan gabungan—tekanan kuantitas eksternal dari negara hulu dan kegagalan tata kelola kualitas internal. Ketidakseimbangan kekuasaan ini diperkirakan akan terus tumbuh.

Sungai Mekong (Asia Tenggara): Hegemoni Bendungan Cina

Di Asia Tenggara, Sungai Mekong menjadi arena friksi geopolitik, yang disamakan dengan situasi di Laut Cina Selatan. Konflik melibatkan Republik Rakyat Cina (hulu) dan negara-negara hilir (Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam). Cina telah membangun dua belas bendungan pembangkit listrik tenaga air di bagian utama sungai, yang dianggap sebagai penyebab bencana lingkungan. Pembangunan ini dituduh menyebabkan hilangnya sekitar 40% populasi ikan dan mengancam ketahanan pangan negara hilir. Meskipun Cina menyatakan kesediaan untuk berbagi data air, keputusan unilateralnya menciptakan ketidakpercayaan yang tinggi dan ketidakseimbangan kekuatan di kawasan tersebut.

Sungai Indus (Asia Selatan): Konflik dan Geopolitik Kashmir

Air telah menjadi senjata geopolitik baru di tengah krisis di Kashmir. Potensi konflik antara India dan Pakistan dipicu oleh rencana India membangun infrastruktur baru (seperti bendungan) yang dapat memicu ambiguitas dan ketegangan. Ada kebutuhan mendesak untuk memasukkan klausul ketahanan iklim, membentuk protokol yang jelas untuk infrastruktur baru, dan membentuk badan pengawas multilateral. Solusi teknis dan transparansi, termasuk pembagian data hidrologi waktu nyata, diperlukan untuk mencegah air menjadi alat politik nasionalis-populis.

Table B: Tinjauan Kasus Konflik Air Lintas Batas Kritis

| Daerah Aliran Sungai | Negara yang Terlibat | Pemicu Utama Konflik | Status Geopolitik dan Diplomasi |

| Sungai Nil | Ethiopia (Hulu), Mesir, Sudan (Hilir) | Pembangunan Bendungan GERD dan isu pengisian waduk secara cepat. | Mediasi AS/Bank Dunia Gagal (2020), Ketegangan Tingkat Tinggi, Isu Eksistensial. |

| Efrat-Tigris | Turki (Hulu), Suriah, Irak (Hilir) | Rencana irigasi unilateral, penurunan kuantitas, polusi minyak di Irak. | Tidak ada perjanjian pengelolaan formal yang efektif, Air dijadikan Senjata di zona konflik. |

| Sungai Mekong | Cina (Hulu), Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam (Hilir) | Pembangunan 12 bendungan PLTA Cina secara unilateral. | Ketidakseimbangan Kekuatan (Hegemoni Cina), Bencana Ekosistem, Friksi Geopolitik. |

| Sungai Indus | India, Pakistan | Rencana infrastruktur baru India (bendungan) di tengah krisis Kashmir. | Risiko Eskalasi Geopolitik, Kebutuhan Mendesak akan Badan Pengawas Multilateral dan Transparansi Data. |

Konsekuensi Multisektoral Perang Air

Dampak kelangkaan air dan konflik jauh melampaui sengketa perbatasan; dampaknya menyebar ke keamanan, kesehatan, dan stabilitas global, berfungsi sebagai pengganda ancaman (threat multiplier).

Krisis Keamanan Pangan dan Pembangunan

Air adalah faktor penentu utama ketahanan pangan. Pola curah hujan yang tidak menentu akibat perubahan iklim mengganggu sistem irigasi pertanian. Selain itu, praktik yang tidak berkelanjutan, seperti pertanian intensif yang mengandalkan penarikan air tanah berlebihan (terlihat di Suriah sebelum 2011), memperburuk dampak kekeringan pada produksi pangan.

Secara ekonomi, krisis air mengancam stabilitas global. Permintaan air global diproyeksikan meningkat sebesar 55% hingga tahun 2050, terutama didorong oleh pertumbuhan populasi dan kebutuhan industri. Kegagalan mengelola sumber daya air secara efektif akan menimbulkan tekanan ekonomi yang substansial.

Ancaman Kesehatan Masyarakat dan Ekosistem

Konsekuensi kesehatan dari kelangkaan air bersih sangat serius.Pencemaran air menjadikan air sebagai pembawa penyakit, bukan sumber kehidupan. Di zona konflik, penargetan atau kerusakan infrastruktur air dan sanitasi dapat memicu wabah besar-besaran, seperti wabah kolera di Yaman.

Selain manusia, krisis air mengganggu kelangsungan ekosistem. Ekosistem yang bergantung pada air seperti sungai, danau, dan rawa-rawa akan terganggu atau hilang jika suplai air berkurang, mengancam habitat alami tumbuhan dan hewan.

Migrasi, Instabilitas Sosial, dan Konflik Lokal

Kelangkaan air berfungsi sebagai pendorong konflik internal dan migrasi paksa. Kasus Suriah menunjukkan bahwa kekeringan antara 2006–2011 mendorong migrasi sekitar 1,5 juta petani ke daerah perkotaan, memperburuk ketidakstabilan sosial yang menjadi katalis konflik bersenjata yang lebih besar pada 2011.

Di tingkat lokal, pengalihan aliran air untuk proyek-proyek seperti hortikultura (misalnya pengalihan Sungai Ewaso Nyiro di Kenya) menyebabkan area basah (seperti Lorian Swamp) mengering. Area yang dulunya menjadi tujuan migrasi bagi komunitas gembala kini menjadi sumber migrasi keluar. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi harus fokus pada stabilisasi pasokan air di daerah rentan sebagai strategi pencegahan konflik. Krisis air jarang menjadi satu-satunya penyebab perang, tetapi ia adalah pengganda ancaman yang mengubah krisis lingkungan menjadi kekerasan dan ketidakstabilan politik.

Dari Konflik menuju Kolaborasi: Instrumen Hydro-Diplomacy dan Hukum Internasional

Solusi jangka panjang untuk mengurangi potensi “Perang Air” terletak pada transformasi pola pikir dari kompetisi menjadi kolaborasi, didukung oleh kerangka hukum yang kuat dan inovasi teknologi.

- Kerangka Hukum dan Tata Kelola Lintas Batas

Instrumen kunci yang mengatur penggunaan jalur air internasional adalah Konvensi PBB tentang Hukum Saluran Air Internasional Non-Navigasi (UNWC) 1997. Konvensi ini bertujuan untuk mengatur penggunaan bersama jalur air oleh negara-negara yang berbatasan. Sengketa seperti Silala antara Bolivia dan Chile, yang dianalisis berdasarkan Pasal 2 UNWC 1997, menegaskan prinsip penggunaan bersama jalur air internasional.

Meskipun lebih dari 3.600 perjanjian internasional tentang air telah dikembangkan sejak tahun 805 Masehi, terdapat kesenjangan implementasi yang signifikan. Hanya 32 dari 153 negara dengan perairan lintas batas yang memiliki setidaknya 90% dari jalur air lintas batas mereka tercakup dalam pengaturan operasional. Ini menunjukkan bahwa kerangka hukum harus diperkuat melalui ratifikasi dan penerapan operasional yang lebih luas. Selain itu, hukum internasional telah mengatur pencegahan polusi laut, namun perlindungan infrastruktur air dari konflik bersenjata juga harus menjadi prioritas.

Praktik Terbaik Hydro-Diplomacy dan Mediasi

Untuk menyelesaikan ketegangan air, kapasitas mediasi yang kuat diperlukan di tingkat lokal, nasional, dan lintas batas. Indonesia menunjukkan komitmennya dalam memajukan Diplomasi Air dengan menjadi tuan rumah World Water Forum 2024.

Kerja sama juga dapat berhasil di tingkat regional dan lokal. Di Yaman, misalnya, setelah konflik penggunaan air Bendungan Malaka berlangsung selama beberapa dekade, sebuah Asosiasi Pengguna Air (WUA) yang dikelola oleh wanita memimpin penyelesaian sengketa dan negosiasi perdamaian. Kasus ini menunjukkan bahwa resolusi sengketa yang tahan lama sering kali datang dari tingkat komunitas, membuktikan bahwa solusi air harus mencakup pendekatan bottom-up dan pemberdayaan komunitas rentan sebagai aktor utama adaptasi. Di tingkat regional, kerjasama seperti ASEAN Cooperation Plan On Transboundary Pollution menunjukkan potensi dalam mengatasi masalah pencemaran lintas batas.

Teknologi, Transparansi, dan Insentif Kerja Sama

Meningkatkan transparansi data adalah langkah krusial untuk meredakan ketegangan, terutama di cekungan yang rentan seperti Indus. Ini termasuk pembagian data hidrologi yang transparan dan waktu nyata, pemasangan sensor aliran sungai di titik-titik utama, dan keterlibatan auditor internasional untuk menjamin akuntabilitas.

Pemanfaatan teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan (AI) untuk pemodelan perkiraan aliran bendungan, dapat meningkatkan pengelolaan dan pengoperasian waduk secara efektif, sekaligus mengurangi risiko bencana. Selain teknologi, solusi berbasis alam, seperti restorasi sungai dan pemanenan air hujan, menawarkan strategi adaptasi yang terintegrasi dan strategis.

Untuk melawan sikap politik yang cenderung nasionalis-populis, instrumen internasional harus digunakan untuk memberikan insentif nyata bagi kolaborasi. Lembaga global dapat menawarkan bantuan pembangunan atau dana iklim yang dikucurkan hanya bila dikaitkan dengan kerja sama nyata dalam pengelolaan air lintas batas. Dengan demikian, negara hulu memiliki insentif ekonomi dan pembangunan untuk mengubah pola pikir persaingan menjadi kerja sama, bukan sekadar menandatangani perjanjian tanpa komitmen yang efektif.

Proyeksi dan Rekomendasi Strategis

Proyeksi Risiko Konflik di Masa Depan

Umat manusia menghadapi tantangan sistemik dan lintas batas yang kompleks, termasuk ancaman lingkungan dan kerawanan pangan/energi. Hingga tahun 2050, ketidakstabilan geopolitik diperkirakan akan terus berlanjut. Dengan meningkatnya pemanasan global, frekuensi, intensitas, durasi, dan sebaran bencana hidrometeorologi akan terus berubah, meningkatkan beban ekonomi dan risiko instabilitas regional. Lembaga multilateral harus mengantisipasi dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan ini dengan pandangan strategis ke depan.

Rekomendasi Kebijakan

- Integrasi Penuh Air dalam Aksi Iklim Nasional: Negara-negara harus mengintegrasikan isu air dan adaptasi secara penuh ke dalam kontribusi iklim yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contributions/NDCs). Perlu ada investasi pada solusi berbasis alam dan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air.

- Mewujudkan Keadilan Iklim dan Insentif Kolaboratif: Negara-negara maju harus meningkatkan kontribusi dana iklim dan pembangunan. Dana ini harus dikaitkan dengan kerja sama nyata dalam pengelolaan air lintas batas untuk mencegah negara memanfaatkan air sebagai alat politik

- Membangun Infrastruktur Air yang Kooperatif dan Transparan: Mendorong pembangunan proyek infrastruktur yang bersifat kolaboratif, didukung oleh badan pengawas multilateral atau komisi independen. Hal ini penting untuk memastikan transparansi data hidrologi waktu nyata dan melawan mentalitas persaingan.3

- Memperkuat Tata Kelola Hukum Internasional: Mendorong lebih banyak negara anggota untuk meratifikasi dan menerapkan Konvensi UNWC 1997 secara operasional untuk menutup kesenjangan tata kelola yang ada. Selain itu, perlu diperkuat peraturan untuk mencegah penggunaan air sebagai senjata konflik

- Memperkuat Kapasitas Mediasi Lokal: Mengingat keberhasilan resolusi sengketa di tingkat komunitas, pemberdayaan Asosiasi Pengguna Air (WUA) dan aktor lokal dalam proses mediasi air harus menjadi komponen utama strategi mitigasi konflik.