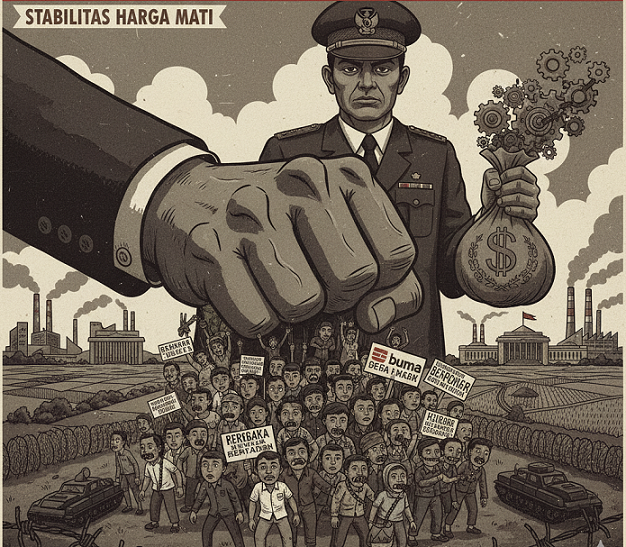

Kebangkitan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, yang dimulai pada tahun 1966, didasarkan pada klaim kebutuhan mendesak untuk stabilitas politik dan pembangunan ekonomi setelah periode pergolakan yang intens, yang puncaknya adalah peristiwa G30S/PKI. Rezim baru ini membenarkan pembatasan partisipasi politik dan hak-hak sipil dengan mengatasnamakan pemulihan tatanan dan kembali ke pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun, analisis historis menunjukkan bahwa stabilitas yang diciptakan oleh Orde Baru adalah suatu bentuk stabilitas semu—sebuah kondisi yang lebih didasarkan pada mekanisme kontrol dan penindasan sistemik daripada konsensus politik yang sejati.

Strategi Kontrol Trikotomi Rezim

Untuk mempertahankan kekuasaan otoriter yang berlangsung selama 32 tahun, Orde Baru membangun arsitektur kontrol yang berlapis dan saling mengunci. Arsitektur ini dapat dianalisis melalui tiga pilar utama yang beroperasi secara simultan: Instrumentalisasi Ideologi dan Hukum (melalui Asas Tunggal dan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan/Ormas), Aparatus Intelijen Non-Konvensional (melalui Operasi Khusus atau Opsus), dan Korporatisme Negara (melalui organisasi massa fungsional yang dikendalikan pemerintah). Rezim ini berhasil membalikkan logika bernegara, di mana pada dasarnya, ideologi negara—Pancasila, dalam interpretasi tunggal Orde Baru—dan rakyat dipaksa untuk melayani kepentingan stabilitas dan legitimasi kekuasaan, bukan sebaliknya.

Tujuan Utama Kontrol: Depolitisasi Massa dan Ko-optasi Elite

Tujuan utama dari seluruh sistem kontrol ini adalah untuk menghapus potensi munculnya oposisi ideologis dan politik yang terorganisir. Strategi ini dikenal sebagai depolitisasi, di mana energi masyarakat sipil diarahkan ke sektor-sektor “non-politik,” terutama pembangunan. Instrumen kontrol ini dirancang untuk menciptakan kepatuhan total. Selain itu, rezim juga menerapkan strategi ko-optasi elite, terutama professional co-optation, untuk memastikan bahwa calon pemimpin baru, baik dari kalangan pemuda, birokrat, maupun intelektual, diserap dan dinetralisasi di dalam sistem yang dikendalikan oleh negara. Adopsi Asas Tunggal dan instrumen represif lainnya menunjukkan bahwa “kemurnian Pancasila” yang diklaim di awal Orde Baru hanyalah sebuah label ideologis untuk membenarkan tindakan-tindakan otoriter yang sesungguhnya bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang seharusnya terkandung dalam Pancasila itu sendiri.

Instrumentalisasi Ideologi: Asas Tunggal Pancasila

Landasan Hukum dan Filosofis Asas Tunggal

Asas Tunggal Pancasila merupakan fondasi ideologis utama yang digunakan Orde Baru untuk menyeragamkan kehidupan politik dan sosial. Kebijakan ini secara resmi dilembagakan melalui serangkaian regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 (tentang Partai Politik dan Golkar) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (tentang Organisasi Kemasyarakatan/Ormas). Regulasi-regulasi ini menetapkan bahwa Pancasila harus menjadi satu-satunya asas bagi setiap partai politik dan setiap organisasi kemasyarakatan yang beroperasi di Indonesia. Asas Tunggal juga menjadi landasan bagi semua peraturan pemerintah yang dibentuk selama era Orde Baru.

Analisis Tujuan Sejati: Depolitisasi dan Penyeragaman Paksa

Meskipun secara lahiriah Asas Tunggal bertujuan untuk unifikasi nasional, tujuan politisnya jauh lebih dalam dan bersifat instrumental. Tujuan utamanya adalah depolitisasi kelompok-kelompok yang memiliki basis massa besar dan potensi oposisi ideologis, terutama umat Islam. Pada saat itu, suara umat Islam dianggap sangat berpengaruh, sehingga UU No. 8 Tahun 1985 dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan dengan menumpulkan pengaruh politik ideologis mereka.

Penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal menjadi syarat mutlak yang tidak dapat diperdebatkan bagi keberadaan seluruh entitas sosial. Ini berarti bahwa ideologi internal organisasi mana pun, baik keagamaan atau politik, harus tunduk sepenuhnya kepada Pancasila sesuai interpretasi negara. Kebijakan ini adalah strategi Satu Pintu untuk legitimasi politik; ia memaksa seluruh spektrum masyarakat sipil untuk mendapatkan sertifikasi ideologis dari negara. Penolakan terhadap syarat Asas Tunggal oleh partai politik atau ormas manapun secara otomatis akan mengakibatkan pembekuan atau pembubaran organisasi tersebut oleh pemerintah.

Dampak terhadap Pluralisme dan Kontrol Definisi Kebenaran

Penerapan Asas Tunggal secara efektif menghapus semua ideologi alternatif (seperti ideologi berbasis agama, sosialisme, atau marxisme) dari ranah politik formal dan masyarakat sipil. Pembatasan ini secara langsung membatasi kebebasan berpendapat dan berorganisasi karena perbedaan pandangan atau interpretasi dapat dengan mudah dicap sebagai tindakan “anti-Pancasila” atau subversif, yang membawa konsekuensi hukum serius pada saat itu. Logika ini membekukan dinamika demokrasi yang sehat, di mana seharusnya ideologi dapat bersaing secara bebas dan sehat.

Penerapan Asas Tunggal menunjukkan bahwa Orde Baru tidak hanya berusaha menguasai politik, tetapi juga berupaya keras menguasai definisi kebenaran ideologis Indonesia. Ketika sebuah asas dinyatakan benar-benar tunggal, maka ruang untuk perdebatan publik atau perbedaan interpretasi menjadi nol. Ini adalah fondasi dari otoritarianisme ideologis, yang menjadi landasan bagi semua bentuk kontrol yang lebih represif.

Perangkat Kontrol Ideologi dan Hukum Orde Baru

| Instrumen Kontrol | Landasan Hukum Primer | Tujuan Utama Orde Baru | Dampak terhadap Pluralitas |

| Asas Tunggal Pancasila | UU No. 8 Tahun 1985, UU No. 3 Tahun 1985 | Depolitisasi (terutama umat Islam) dan keseragaman ideologi | Penghapusan basis ideologi organisasi non-Pancasila; Ancaman pembubaran |

| Kontrol Ormas (UU 1985) | UU No. 8 Tahun 1985 | Pembatasan hak berserikat dan pembubaran organisasi oposisi | Melemahnya masyarakat sipil; Pemerintah bertindak tanpa pengadilan |

| Operasi Khusus (Opsus) | Aparatus Intelijen (Non-Formal) | Konsolidasi kekuasaan, rekayasa politik, dan ko-optasi | Penggunaan manipulasi politik; Kontrol elit |

Mekanisme Kontrol Legal-Represif: Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas 1985)

Analisis Struktural UU No. 8 Tahun 1985

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai perangkat keras legal yang secara eksplisit memberlakukan Asas Tunggal Pancasila. Secara fungsional, undang-undang ini mengubah hak konstitusional warga negara untuk berserikat menjadi hak yang bergantung pada izin dan kepatuhan terhadap standar ideologis yang ditetapkan oleh negara. Pelaksanaan detail dari UU Ormas ini kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986. UU ini adalah manifestasi dari “Legislasi Represif” yang tujuannya adalah melegitimasi arbitrase politik.

Kewenangan Pembubaran Sepihak: Melewatkan Yudikatif

Poin krusial dalam UU Ormas 1985 adalah kewenangan yang diberikan kepada rezim Orde Baru untuk membubarkan ormas secara sepihak, tanpa melalui proses peradilan . Salah satu alasan utama yang digunakan untuk pembubaran adalah kegagalan ormas dalam mengadopsi atau mempertahankan Pancasila sebagai asas tunggal dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) mereka .

Mekanisme pembubaran sepihak ini dikecam oleh para ahli hukum karena secara fundamental bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi logis dari prinsip negara hukum adalah bahwa perselisihan antara pemerintah dan warga negara, termasuk organisasi, harus diselesaikan melalui pengadilan yang berfungsi sebagai penengah yang adil. Dengan meniadakan peran yudikatif dari proses pembubaran, Orde Baru memastikan bahwa kontrol terhadap masyarakat sipil bersifat segera dan mutlak. Tindakan ini adalah demonstrasi kekuasaan eksekutif yang tidak terkontrol, yang merupakan ciri sentral dari pemerintahan otoriter.

Dampak Pembatasan Hak Berserikat dan Warisan Hukum

UU Ormas 1985 secara signifikan menghambat dan mengancam kebebasan berserikat dan berorganisasi, menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi munculnya masyarakat sipil yang kritis dan independen. Organisasi yang vokal atau berbeda pandangan dapat dengan cepat menghadapi ancaman pembekuan atau pembubaran berdasarkan alasan ideologis.

Meskipun Indonesia telah mengalami Reformasi, bayangan otoritarianisme hukum dari UU 1985 ini masih terasa. Hal ini terlihat dari perdebatan mengenai Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan pasca-Reformasi (UU No. 17/2013 dan UU No. 16/2017). Meskipun terdapat perubahan, mekanisme kontrol yang masih memungkinkan pembubaran tanpa proses peradilan yang memadai (misalnya, melalui penerapan asas contrarius actus dalam UU 16/2017) menunjukkan bahwa Orde Baru telah menanamkan trauma legislatif jangka panjang. Pola pikir bahwa pemerintah harus memiliki kekuasaan unilateral untuk membubarkan organisasi yang tidak disukai masih menjadi isu yang diperjuangkan, mengancam prinsip kepastian hukum yang adil.

Aparatus Kontrol Non-Konvensional: Peran Operasi Khusus (Opsus)

Definisi dan Fungsi Awal Opsus

Selain kontrol ideologis dan legal formal, Orde Baru mengandalkan aparatur kontrol non-konvensional yang dikenal sebagai Operasi Khusus (Opsus). Opsus adalah unit intelijen yang beroperasi di luar struktur militer atau sipil konvensional dan memainkan peran kunci dalam konsolidasi kekuasaan Soeharto. Unit ini dikomandoi oleh tokoh sentral rezim, Ali Moertopo, yang dikenal sebagai salah satu arsitek utama rekayasa politik Orde Baru. Pada tahap awalnya, Opsus memiliki peran vital dalam operasi intelijen keamanan, termasuk membasmi sisa-sisa PKI.

Opsus dalam Rekayasa Politik dan Ko-optasi Elite

Opsus tidak terbatas pada isu keamanan semata; jangkauan kerjanya meluas ke ranah politik dan sipil, melakukan political engineering untuk menjamin hasil politik yang menguntungkan rezim. Opsus adalah perwujudan dari “Negara Intelijen” Orde Baru, yang memastikan kontrol tidak hanya melalui kekuatan represif yang terlihat tetapi juga melalui manipulasi dan informasi.

Salah satu fungsi penting Opsus adalah ko-optasi profesional (Professional Co-optation). Contohnya yang paling mencolok adalah pengendalian ketat terhadap asosiasi jurnalis legal di Indonesia . Melalui ko-optasi ini, rezim mampu mengendalikan narasi publik, memastikan bahwa tindakan otoriter—seperti implementasi UU Ormas—dilegitimasi atau setidaknya tidak tertandingi di mata publik.

Opsus sebagai Alat Konsolidasi Kekuasaan Tertutup

Opsus berfungsi sebagai saluran kontrol politik yang tidak terlihat dan tidak terjangkau secara hukum. Sementara Asas Tunggal dan UU Ormas adalah mekanisme kontrol yang bersifat publik, Opsus adalah mekanisme tertutup yang menghindari pengawasan. Keberadaan unit intelijen yang sangat politis dan berkuasa seperti Opsus menunjukkan bahwa Orde Baru tidak sepenuhnya mempercayai proses politik formal, seperti pemilihan umum atau parlemen.

Sebaliknya, rezim menggunakan Opsus untuk mengganti proses politik dengan rekayasa politik dan manajemen konflik secara tertutup. Penggabungan erat antara aparatur intelijen (di bawah Ali Moertopo) dengan perumusan kebijakan politik merupakan kunci utama untuk mempertahankan kekuasaan tanpa harus menghadapi oposisi politik yang terstruktur, yang pada gilirannya melengkapi strategi depolitisasi massa.

Korporatisme Negara dan Organisasi Fungsional

Konsep Korporatisme Negara Orde Baru

Korporatisme negara merupakan pilar kontrol ketiga yang berfokus pada pengawasan dan mobilisasi massa melalui struktur organisasi fungsional. Strategi ini melibatkan pengakuan dan integrasi organisasi massa kunci—berdasarkan fungsi sosial atau pekerjaan (seperti pegawai, pemuda, atau wanita)—ke dalam struktur kekuasaan negara, menjadikannya wadah tunggal atau monopolistik. Tujuannya adalah netralisasi potensi oposisi internal (khususnya dari birokrasi dan pemuda), mobilisasi dukungan terpusat, dan pengawasan loyalitas fungsional terhadap Golongan Karya (Golkar), kendaraan politik utama rezim. Organisasi fungsional ini bertindak sebagai “Filter Elite Ganda,” memobilisasi dukungan sambil mencegah munculnya kepemimpinan alternatif yang independen.

Organisasi Fungsional Wajib Non-Politik

Organisasi-organisasi ini wajib diikuti dan keberadaannya diawasi ketat oleh rezim:

- Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI): KORPRI didirikan sebagai wadah tunggal wajib bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selama era Orde Baru, KORPRI tidaklah netral. Organisasi ini secara struktural berfungsi sebagai alat politik dan mobilisasi untuk menjamin dukungan bagi Golkar. Loyalitas birokrat yang wajib (melalui keanggotaan KORPRI) merupakan kunci bagi stabilitas dan keberlanjutan sistem Orde Baru, memastikan bahwa birokrasi, yang merupakan tulang punggung administrasi negara, sepenuhnya patuh pada kebijakan rezim. Baru setelah Reformasi KORPRI menyatakan tekadnya untuk menjadi organisasi yang netral, profesional, dan berorientasi pada pelayanan.

- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI): KNPI didirikan sebagai wadah tunggal untuk mengakomodasi seluruh organisasi kepemudaan (OKP) yang ada di Indonesia. Meskipun bertujuan untuk menyatukan pemuda, peran KNPI selama Orde Baru sepenuhnya diarahkan untuk melayani kepentingan rezim. KNPI menjadi saluran penting untuk rekrutmen kader Golkar, di mana tokoh-tokoh pengurusnya berpeluang besar menduduki posisi strategis di pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, hal ini menyebabkan KNPI secara luas dianggap sebagai perpanjangan tangan Partai Golkar dan bahkan dijuluki boneka dari kendaraan politik tersebut. Setiap kebijakan KNPI selalu diintervensi oleh Golkar, yang mengakibatkan organisasi kepemudaan ini kehilangan independensi dan idealismenya dalam memperjuangkan misi-misi kepemudaan yang murni .

- Dharma Wanita (Persatuan): Dharma Wanita (sekarang Dharma Wanita Persatuan) didirikan untuk istri Pegawai Republik Indonesia, kemudian istri Pegawai Negeri Sipil. Meskipun organisasi ini bergerak di bidang Pendidikan, Ekonomi, dan Sosial Budaya, fungsi latennya dalam sistem kontrol Orde Baru sangat signifikan. Dharma Wanita berfungsi sebagai mekanisme pengawasan tidak langsung terhadap loyalitas keluarga birokrat. Melalui kontrol ketat terhadap aktivitas istri PNS, rezim memastikan bahwa stabilitas dan kepatuhan dalam birokrasi inti tetap terjaga.

Kontrol Terhadap Organisasi Profesi (Pekerja, Jurnalis, dan Advokat)

Kontrol Korporatisme Orde Baru meluas ke organisasi profesi, secara sistematis menekan independensi serikat dan asosiasi demi menciptakan “wadah tunggal” yang mudah dikendalikan:

- Pekerja/Buruh: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI): Orde Baru secara eksplisit melarang buruh secara umum untuk berserikat secara bebas dan melakukan mogok massal. Hanya organisasi buruh yang pro-pemerintah yang diizinkan untuk eksis . Pada puncaknya, Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yang kemudian berganti nama menjadi **Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)**, menjadi satu-satunya organisasi pekerja di Indonesia yang diizinkan bertahan dalam waktu yang relatif lama . Perubahan bentuk organisasi menjadi unitaris (tunggal) ini mendapat tentangan dari organisasi pekerja internasional, yang menganggapnya sebagai bentuk pengekangan kebebasan berserikat pekerja Indonesia “.

- Wartawan: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI): Untuk mengendalikan pers dan narasi publik, pemerintah Orde Baru berhasil menciptakan organisasi profesi kewartawanan tunggal, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) . PWI dianggap sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam mengendalikan pers . Keanggotaan PWI menjadi kewajiban bagi wartawan; seorang wartawan tidak dapat menjalankan tugas jurnalistiknya apabila tidak menjadi anggota PWI . Kontrol ini memastikan bahwa media arus utama tunduk pada kepentingan rezim, seperti yang terlihat pada tahun 1994 ketika tiga media massa yang mengkritik pemerintah diberangus . Penolakan terhadap hegemoni PWI memicu pendirian organisasi alternatif seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang anggotanya segera dikeluarkan dari PWI “.

- Advokat: Kontrol Tidak Langsung Organisasi Advokat: Selama era Orde Baru, meskipun terjadi perdebatan dan persaingan antar-organisasi advokat seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) , rezim juga menerapkan kontrol agar asosiasi advokat tidak menjadi kekuatan oposisi yang independen dan terpusat. Meskipun Peradin tidak pernah secara resmi menyatakan dirinya sebagai wadah tunggal, terdapat pernyataan oleh pejabat tinggi, termasuk Menteri Kehakiman dan Ketua Mahkamah Agung, yang mengklaim Peradin sebagai satu-satunya organisasi profesi advokat di Indonesia . Ini menunjukkan adanya upaya dari pihak negara untuk mendorong model “wadah tunggal” juga di sektor hukum untuk memudahkan pengawasan, serupa dengan upaya ko-optasi di sektor-sektor lain.

Tabel V.1: Organisasi Fungsional dan Profesi sebagai Pilar Korporatisme Negara

| Organisasi Fungsional | Kelompok Sasaran | Fungsi Utama Orde Baru | Status Politik Era Orde Baru |

| KORPRI | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Mobilisasi dukungan politik Golkar, memastikan loyalitas birokrasi | Alat politik, wadah tunggal PNS |

| KNPI | Pemuda dan Organisasi Kepemudaan | Wadah tunggal, kontrol terhadap gerakan pemuda, rekrutmen kader Golkar | Perpanjangan tangan Golkar, kehilangan independensi/ boneka |

| Dharma Wanita | Istri Pegawai Negeri Sipil | Pengawasan loyalitas keluarga birokrat, kegiatan sosial terpusat | Organisasi yang dikontrol ketat untuk stabilitas birokrasi |

| SPSI (dulu FBSI) | Pekerja/Buruh | Wadah tunggal, melarang mogok dan serikat independen, kontrol industri | Organisasi pro-pemerintah, pengekangan kebebasan berserikat |

| PWI | Wartawan/Jurnalis | Wadah tunggal, kontrol pers dan narasi publik, wajib keanggotaan | Alat pengendali pers, kepanjangan tangan pemerintah |

| Organisasi Advokat | Advokat/Profesional Hukum | Upaya tidak langsung untuk menciptakan wadah tunggal (misalnya Peradin) untuk pengawasan | Upaya ko-optasi dan kontrol terhadap independensi penegak hukum |

Kesimpulan dan Warisan Otoritarianisme

Sintesis: Keterkaitan Pilar Kontrol

Arsitektur kontrol otoriter Orde Baru merupakan sistem yang koheren dan komprehensif, dibangun di atas empat pilar yang saling mendukung:

- Asas Tunggal Pancasila menyediakan legitimasi ideologis dan memaksa penyeragaman berpikir.

- Undang-Undang Ormas 1985 menyediakan legitimasi hukum untuk tindakan represi sepihak dan ancaman pembubaran.

- Operasi Khusus (Opsus) menyediakan aparatur intelijen non-formal untuk melakukan political engineering, manipulasi, dan ko-optasi elite secara tertutup.

- Organisasi Fungsional dan Profesi menyediakan struktur korporatis untuk memobilisasi massa secara terkontrol dan mencegah munculnya kepemimpinan alternatif yang independen.

Keterkaitan kausalitasnya jelas: Depolitisasi yang dituntut Asas Tunggal ditegakkan melalui ancaman hukum yang segera dan tidak dapat diganggu gugat dari UU Ormas, sementara penyelewengan politik dan pengamanan elite dikelola di balik layar oleh Opsus. Sistem ini mengajarkan bahwa stabilitas dapat dicapai melalui penindasan sistemik terhadap oposisi (ideologis, legal, dan sosial).

Analisis Dampak Jangka Panjang terhadap Demokrasi

Meskipun rezim Orde Baru seringkali mengklaim keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, sistem kontrol yang digunakan menghasilkan konsekuensi politik yang merusak. Pemerintahan menjadi sangat otoriter, membatasi partisipasi politik secara signifikan, dan ditandai oleh meluasnya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Lebih lanjut, rezim ini secara konsisten melakukan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan dan pemerintah, sebuah ironi yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ditekankan dalam Pancasila yang mereka agungkan.

Warisan tersembunyi dari sistem ini adalah Ketergantungan Institusional pada Kontrol. Budaya birokrasi yang didoktrinasi politik melalui KORPRI dan melemahnya masyarakat sipil akibat kontrol Ormas memengaruhi transisi demokrasi pasca-1998.

Peringatan Konstitusional di Era Pasca-Reformasi

Bahkan setelah kejatuhan Orde Baru, jejak struktural dari arsitektur kontrol Soeharto masih terlihat. Perdebatan mengenai undang-undang ormas di era Reformasi, seperti kontroversi seputar Perppu Ormas, menunjukkan adanya kecenderungan yang berkelanjutan untuk menggunakan mekanisme yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk membubarkan organisasi tanpa proses peradilan yang memadai.

Pola pikir bahwa pemerintah harus memiliki kekuasaan unilateral untuk membubarkan organisasi yang tidak disukai mencerminkan warisan otoritarianisme yang dilembagakan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia sebagai negara hukum untuk menjamin bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk berserikat dan berorganisasi, harus dilakukan secara teliti dan hati-hati, memastikan bahwa prinsip kepastian hukum yang adil dan peran pengadilan sebagai penengah konstitusional tidak diabaikan. Kegagalan dalam menjamin perlindungan yudisial penuh terhadap hak berserikat akan selalu membawa kembali bayangan mekanisme kontrol otoriter yang pernah diberlakukan melalui UU Ormas 1985.