Latar Belakang Historiografi Gerakan Mahasiswa Pra-1978

Sebelum dikeluarkannya kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) pada tahun 1978, gerakan mahasiswa di Indonesia memiliki peran yang sangat diperhitungkan dalam lanskap politik nasional. Lembaga kemahasiswaan saat itu bersifat independen dan otonom, berfungsi sebagai model pemerintahan mahasiswa (student government) yang terstruktur. Struktur ini terdiri dari Dewan Mahasiswa (DM) yang menjalankan fungsi eksekutif atau pelaksana, dan Majelis Mahasiswa (MM) yang memegang fungsi legislatif. Ketua Dewan Mahasiswa dipilih secara representatif melalui sidang umum Majelis Mahasiswa.

Kiprah independen ini menempatkan mahasiswa pada posisi sebagai kekuatan kritik yang tak terbendung, menjadikan mereka pertimbangan utama bagi para pejabat negara, aparat, bahkan presiden, terutama mereka yang merasa terusik atau terancam oleh wacana yang dibangun oleh para aktivis. Dalam Sejarah Indonesia, mahasiswa selalu tampil di depan untuk menggagas perubahan, menegaskan peran mereka sebagai kekuatan moral (moral force) dan garda terdepan oposisi non-parlemen terhadap penyimpangan kekuasaan.

Konteks Krisis Politik dan Eskalasi Gerakan 1974-1978

Kebijakan NKK/BKK secara resmi diterapkan pada tahun 1978 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, sebagai respons langsung terhadap eskalasi gerakan mahasiswa yang dianggap mengancam stabilitas rezim. Penerapan kebijakan ini merupakan klimaks dari serangkaian aksi besar mahasiswa yang menunjukkan ketidakpuasan mendalam terhadap Orde Baru:

Pertama, gerakan pada tahun 1974 yang dikenal sebagai Peristiwa Malari, di mana mahasiswa mengkritik intervensi asing (khususnya Jepang) di Indonesia serta penyimpangan politik yang dilakukan oleh kekuasaan Orde Baru. Kedua, aksi besar-besaran yang terjadi pada tahun 1977 dan 1978. Gerakan ini muncul dari kekecewaan terhadap konsep ekonomi yang dijalankan Soeharto, kekecewaan terhadap praktik politik Orde Baru yang semakin menjauh dari nilai-nilai demokrasi, dan puncak kritik berupa penolakan terhadap re-nominasi Soeharto sebagai Presiden.

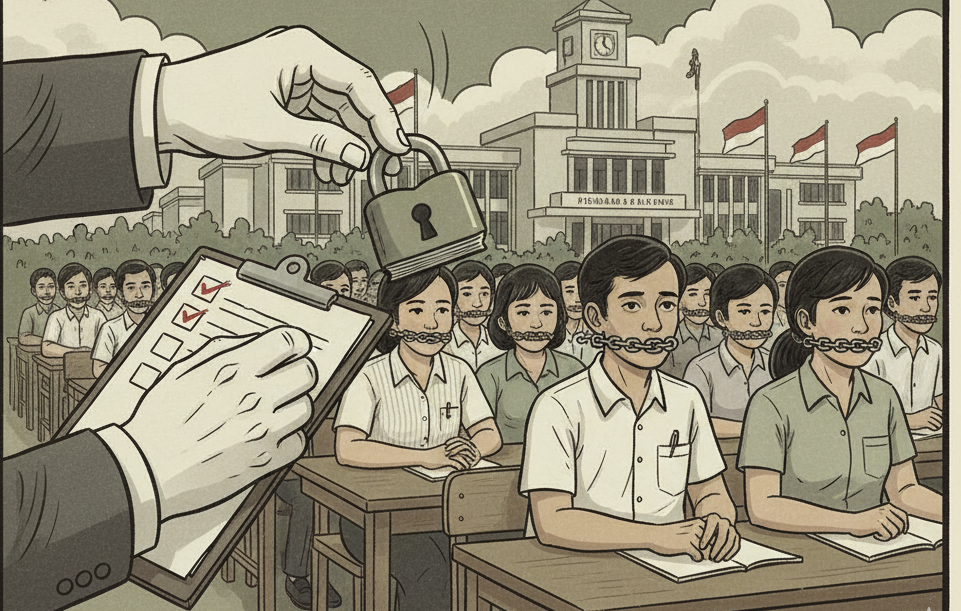

Pemerintah Orde Baru melihat keterlibatan mahasiswa dalam arena politik praktis sebagai “penyimpangan” dari fungsi ilmiah murni perguruan tinggi. Justifikasi resmi yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Daoed Joesoef, adalah mengembalikan peran perguruan tinggi ke fungsi utamanya sebagai pusat pengembangan intelektual dan budaya. Namun, analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa klaim akademis ini berfungsi sebagai pembenaran (justification) untuk tindakan represif yang motif utamanya adalah politik. Gerakan mahasiswa 1977/1978 secara langsung mengancam suksesi politik Soeharto. Oleh karena itu, kebijakan NKK/BKK merupakan strategi politik keamanan rezim untuk mengontrol atau “mengebiri” (castration) gerakan mahasiswa dan mencegah aksi lanjutan, yang kemudian dibungkus dalam retorika reformasi pendidikan.

Anatomi Kebijakan NKK/BKK (Mekanisme Kontrol Struktural)

Inisiator, Dasar Hukum, dan Pelaksanaan

Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Daoed Joesoef dan diterapkan secara efektif antara tahun 1978 hingga 1983. Kebijakan ini diberlakukan di seluruh institusi pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta di Indonesia. Salah satu keputusan penting yang dikeluarkan pada periode ini, yang mencerminkan upaya sistematis dalam mengubah orientasi pendidikan, adalah Surat Keputusan Mendikbud No. 0211/U/1978, meskipun secara spesifik mengatur Sistem Tahun Ajaran Sekolah, hal ini menandai era kebijakan kontroversial Daoed Joesoef.

Pilar Pertama: Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK)

NKK adalah pilar yang berfokus pada kontrol perilaku dan ideologis mahasiswa. Secara fungsional, NKK mengarahkan mahasiswa untuk kembali fokus pada studi murni (akademik) dan menjauhi diskusi politik yang bersifat radikal. Di bawah kebijakan ini, keberhasilan mahasiswa diukur melalui prestasi akademik, seperti mencapai Indeks Prestasi (IP) tinggi.

Secara eksplisit, NKK menetapkan mekanisme pelarangan yang ketat: mahasiswa dilarang terlibat dalam aktivitas partai politik, dan dilarang melaksanakan aksi demonstrasi yang mengkritik pemerintah. Pembatasan ini adalah upaya nyata untuk memisahkan kampus sebagai ruang intelektual dari arena politik praktis sebagai ruang oposisi.

Pilar Kedua: Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK)

Pilar kedua, Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK), merupakan instrumen kontrol struktural dan birokratis. Poin kunci dari kebijakan ini adalah pembubaran total Dewan Mahasiswa dan Majelis Mahasiswa, lembaga mahasiswa yang sebelumnya independen.

Lembaga otonom tersebut diganti dengan BKK, sebuah entitas yang secara langsung dikontrol oleh rektorat dan pemerintah. Tujuan struktural BKK adalah mengontrol aktivitas mahasiswa dan mencegah munculnya gerakan kritis di lingkungan kampus. Pembatasan organisasi semakin diperketat; hanya organisasi yang disetujui pemerintah yang diizinkan beroperasi di kampus.

Penggantian Dewan Mahasiswa/Majelis Mahasiswa (yang independen dan dipilih) dengan BKK (yang dikontrol rektorat) adalah lebih dari sekadar perubahan nama. Ini mencerminkan pergeseran model pemerintahan mahasiswa otonom, yang berfungsi sebagai badan legislatif dan eksekutif internal, menuju model Korporatisme Negara. Dalam model ini, potensi oposisi mahasiswa diintegrasikan ke dalam struktur birokrasi kampus, sehingga aktivitas mereka dapat diawasi dan dibatasi sepenuhnya oleh kepentingan rezim. BKK berfungsi sebagai perpanjangan tangan kontrol politik di lingkungan yang seharusnya otonom.

Perbandingan Struktur Organisasi Kemahasiswaan Pra- dan Pasca-NKK/BKK

| Aspek Organisasi | Era Pra-NKK (Dewan Mahasiswa/Majelis Mahasiswa) | Era Pasca-NKK/BKK (BKK/Senat Terkoordinasi) |

| Sifat Kelembagaan | Independen, Otonom Penuh (Legislatif & Eksekutif Terpisah) | Dikontrol langsung oleh Rektorat dan Pemerintah |

| Fungsi Utama | Kontrol Sosial (Moral Force), Kritik Politik, Pemerintahan Mahasiswa | Fokus Akademik Murni, Koordinator Kegiatan Non-Politik |

| Mekanisme Pembentukan Pimpinan | Dipilih melalui Sidang Umum Majelis Mahasiswa (Representatif) | Ditunjuk atau Terkoordinasi melalui Staf Rektorat/Kumpulan Ketua Lembaga |

| Status Gerakan Kritis | Diperhitungkan, Tak Terbendung, Mengancam Status Quo | Dilemahkan, Dilarang, Direpresi (Dikebiri) |

Evolusi Organisasi Pasca-Pembekuan dan Kegagalan Fungsi

Kebijakan NKK/BKK dilanjutkan, dan bahkan diperkuat, setelah masa jabatan Daoed Joesoef digantikan oleh Nugroho Notosusanto. Setelah pembubaran DM/MM, terjadi upaya untuk membentuk kembali organisasi intra-kampus, meskipun dalam batas kontrol yang ketat. Awalnya, NKK hanya mengizinkan pembentukan Senat Mahasiswa di tingkat fakultas. Meskipun pada sekitar tahun 1990 pemerintah tidak lagi melarang pembentukan Senat Mahasiswa di tingkat universitas, syarat utamanya adalah model student government yang dianut oleh Dewan Mahasiswa tidak boleh diberlakukan. Model yang diperbolehkan adalah kumpulan ketua-ketua lembaga kemahasiswaan (Ketua Senat Fakultas, Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)).

Namun, mekanisme organisasi pasca-NKK ini mengalami kegagalan fungsi. Selama periode 1978 hingga 1989, BPM yang seharusnya berfungsi sebagai legislatif dinilai gagal karena berada pada tingkat yang sama (fakultas) dengan Senat Mahasiswa, yang seharusnya menjadi badan pelaksana. Kegagalan ini menunjukkan kesulitan rezim dalam menciptakan struktur mahasiswa yang tampak partisipatif tetapi tetap terkontrol. Akhirnya, BPM dihapuskan, dan fungsinya diambil alih oleh Senat Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Dampak Langsung NKK/BKK (Stabilitas dan Pengebirian Gerakan)

Klaim Positif Resmi (Stabilitas yang Dipaksakan)

Dari sudut pandang pemerintah Orde Baru, kebijakan NKK/BKK dianggap sukses. Keberhasilan kebijakan ini diklaim mampu memberikan stabilitas di lingkungan akademik dengan mengurangi konflik politik. Pemerintah berhasil mengarahkan fokus mahasiswa secara dominan pada studi murni dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dampak yang terlihat adalah mahasiswa menjadi tidak tertarik pada gerakan yang menentang rezim, melainkan fokus pada pendidikan untuk mencapai Indeks Prestasi (IP) yang tinggi.

Restriksi Kebebasan Akademik dan Pengebirian Intelektual

Di balik klaim stabilitas, NKK/BKK membawa dampak negatif yang parah terhadap kehidupan intelektual kampus. Dampak utamanya adalah pembatasan kebebasan berekspresi, di mana mahasiswa kehilangan ruang independen untuk menyampaikan pendapat kritis. Organisasi kemahasiswaan kehilangan independensi, yang secara signifikan melemahkan gerakan mahasiswa sebagai kekuatan kontrol sosial.

Kebijakan ini juga memicu munculnya “budaya apolitik” di kalangan mahasiswa. Mereka cenderung tidak peduli atau mengabaikan isu-isu sosial-politik yang lebih luas. Kebijakan NKK/BKK dikecam oleh akademisi dan aktivis demokrasi sebagai bentuk represi intelektual yang sistematis. Pada hakikatnya, meskipun NKK/BKK berhasil dalam tujuannya menstabilkan rezim melalui pengebirian politik mahasiswa, keberhasilan ini harus dibayar mahal dengan dekadensi intelektual dan krisis peran moral force mahasiswa dalam jangka panjang.

Evaluasi Dampak NKK/BKK: Perspektif Ganda (Rezim vs. Kritis)

| Dimensi Dampak | Klaim Positif (Narasi Orde Baru) | Kritik Negatif (Dampak Intelektual) | Implikasi Jangka Panjang (Warisan Kultural) |

| Kehidupan Kampus | Stabilitas, Mengurangi Konflik Politik | Pembatasan Kebebasan Berekspresi dan Kritik | Kemunduran Gerakan, Fokus Internal Non-Esensial |

| Prioritas Mahasiswa | Fokus pada Pengembangan Ilmu Pengetahuan/Studi | Munculnya Budaya Apolitik dan Kepedulian Rendah | Pergeseran menjadi “Mahasiswa Competitors” |

| Respons terhadap Kebijakan | Kepatuhan, Pengalihan ke Akademik (IP tinggi) | Protes Sporadis, Pembentukan Kelompok Rahasia Bawah Tanah | Hilangnya Peran sebagai Agent of Control Social |

Dinamika Perlawanan Bawah Tanah (Sub-Surface Resistance)

Meskipun Orde Baru memberlakukan kontrol ketat, kebijakan NKK/BKK menuai protes dan penolakan dari berbagai kalangan, terutama mahasiswa dan aktivis demokrasi. Bentuk-bentuk penolakan tersebut meliputi demonstrasi di universitas besar seperti UI, ITB, dan UGM.

Namun, aspek perlawanan yang paling signifikan adalah pembentukan kelompok bawah tanah yang tetap melakukan diskusi dan kegiatan politik secara rahasia. Hal ini menunjukkan bahwa represi struktural (pembubaran DM/MM) tidak menghilangkan ideologi kritis. Sebaliknya, pelarangan politik praktis justru mendorong radikalisme untuk beroperasi di luar struktur formal kampus, mengarahkannya ke aktivitas rahasia.

Keberhasilan “pengebirian” gerakan juga tidak seragam di seluruh Indonesia. Gerakan mahasiswa di luar Jawa, seperti di Makassar, cenderung mempertahankan sifat yang keras dan radikal, sering kali berakhir dengan bentrokan dan bahkan pengrusakan fasilitas umum. Fenomena ini menghasilkan stereotip bahwa gerakan mahasiswa Makassar identik dengan radikalisme. Represi ekstrem yang diterapkan NKK/BKK berhasil menghancurkan struktur terbuka, namun ironisnya, ia dapat mengubah oposisi terbuka menjadi oposisi yang lebih radikal dan destruktif karena beroperasi di luar batas-batas pengawasan birokrasi kampus.

Warisan Struktural NKK/BKK dalam Era Demokrasi (Implikasi Jangka Panjang)

Pencabutan Resmi dan Pembukaan Ruang Pasca-1998

Kebijakan NKK/BKK mulai dilonggarkan dan akhirnya dicabut setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Peristiwa Reformasi 1998 membuka kembali ruang kebebasan akademik yang sebelumnya terbatasi. Organisasi mahasiswa pun kembali aktif dalam mengawal proses demokratisasi dan pemulihan kebebasan berekspresi di kampus.

Meskipun secara struktural NKK/BKK tidak lagi berlaku, dampaknya terhadap budaya kemahasiswaan dan progresivitas gerakan masih terasa hingga era Reformasi.

Degradasi Progresivitas Gerakan Mahasiswa (Legacy Pengebirian Kultural)

Beberapa pihak, terutama aktivis dan akademisi, mengamati bahwa runtuhnya Orde Baru justru menciptakan simtom baru dalam cara berpikir mahasiswa di era demokrasi kontemporer. Gerakan mahasiswa pasca-Reformasi, khususnya di era industri 4.0, tidak lagi menunjukkan peta gerakan yang progresif. Terdapat asumsi dan keresahan bahwa gerakan mahasiswa kian mengalami dekadensi.

Pergeseran paradigma yang paling mencolok adalah perubahan dari mahasiswa aktivis pergerakan yang lantang menentang ketidakadilan menjadi “mahasiswa competitors“. Fokus utama bergeser dari advokasi sosial-politik ke persaingan internal. Mahasiswa kini berlomba memenangkan dialektika debat kusir, memenangkan berbagai perlombaan, dan berharap mendapatkan pujian, beasiswa, atau menjadi ikon baliho kampus.

Fenomena ini merupakan warisan kultural dari NKK/BKK. Selama dua dekade, rezim menanamkan fokus pada IP (individualisme akademik) dan budaya apolitik. Ketika kebebasan (Reformasi) diberikan, mahasiswa tidak memiliki modal kultural yang cukup kuat untuk segera mengisi ruang tersebut dengan gerakan yang progresif dan kritis terhadap negara. Akibatnya, mereka mengisi kekosongan tersebut dengan agenda internal yang terkesan non-esensial dan penuh persaingan.

Jarak Sosial dan Tipologi Eksklusivisme

Implikasi jangka panjang dari NKK/BKK adalah terciptanya jarak yang signifikan antara mahasiswa dengan masyarakat. Peran sebagai agen of change dan agen of control social seolah terlupakan. Mahasiswa yang dulunya bersedia turun ke jalan, melakukan research untuk mengumpulkan data, dan mendengarkan aspirasi masyarakat, kini seolah terpisah oleh tembok dari realitas sosial.

Alih-alih berinteraksi dengan isu-isu publik, mahasiswa saat ini lebih banyak bergelut dalam konsep wacana internal, program yang penuh keakuan (self-centered), dan bahkan yang lebih buruk, mengklaim kebenaran secara eksklusif (tipologi mahasiswa eksklusivisme). Penulis berpendapat bahwa sejarah NKK/BKK secara efektif telah menggoreskan sketsa arah gerakan mahasiswa, dan efeknya berimplikasi langsung terhadap realitas gerakan mahasiswa di era demokrasi, yang dicirikan oleh kurangnya sensitivitas terhadap realitas sosial.

Kesimpulan

Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) adalah instrumen represi kelembagaan yang diterapkan oleh rezim Orde Baru pada tahun 1978 untuk mengebiri gerakan mahasiswa yang kritis dan mengancam stabilitas politik. Kebijakan ini berhasil mencapai tujuan segera rezim: menstabilkan kampus dan mengalihkan perhatian mahasiswa sepenuhnya ke akademik (IP tinggi). Kontrol ini dicapai melalui pembubaran lembaga otonom mahasiswa (DM/MM) dan penggantiannya dengan struktur BKK yang birokratis dan dikontrol oleh rektorat.

Namun, keberhasilan jangka pendek ini dibayar dengan dampak buruk jangka panjang. NKK/BKK tidak hanya membatasi kebebasan akademik dan berekspresi, tetapi juga secara kultural menanamkan budaya apolitik dan individualisme akademik. Warisan kultural ini menjadi arsitek kelemahan gerakan mahasiswa pasca-Reformasi, di mana kebebasan yang diperoleh pada tahun 1998 tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi gerakan yang progresif, melainkan seringkali terdegradasi menjadi persaingan internal, fokus pada agenda non-esensial, dan terasing dari peran mereka sebagai control social di tengah masyarakat.

Pelajaran bagi Demokrasi Kontemporer

Pengalaman NKK/BKK memberikan pelajaran penting bahwa rezim otoriter akan selalu mencari cara untuk menggunakan institusi pendidikan tinggi—yang seharusnya menjadi pusat otonomi intelektual—sebagai aparatus negara untuk kepentingan stabilitas politik mereka. Represi struktural dan kultural semacam ini dapat mengubah potensi oposisi terbuka menjadi radikalisme bawah tanah atau, dalam jangka panjang, mengarah pada depolitisasi dan individualisasi. Oleh karena itu, menjaga otonomi kampus dan independensi organisasi mahasiswa dari intervensi birokrasi dan politik praktis adalah indikator vital bagi kesehatan demokrasi kontemporer.