Latar Belakang: Dari Konsensus Global ke Fragmentasi Geopolitik

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang didirikan pada tahun 1995, mewakili puncak upaya kolektif global untuk menciptakan sistem perdagangan yang stabil, berdasarkan hukum, dan nondiskriminatif. Pembentukan WTO menggantikan kerangka kerja positive consensus yang berlaku sebelumnya, di mana pihak yang kalah dalam sengketa dapat memblokir putusan, dengan mekanisme negative consensus yang lebih kuat, di mana putusan Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) hanya dapat ditolak jika semua anggota menolak, sehingga menjamin kepastian hukum.

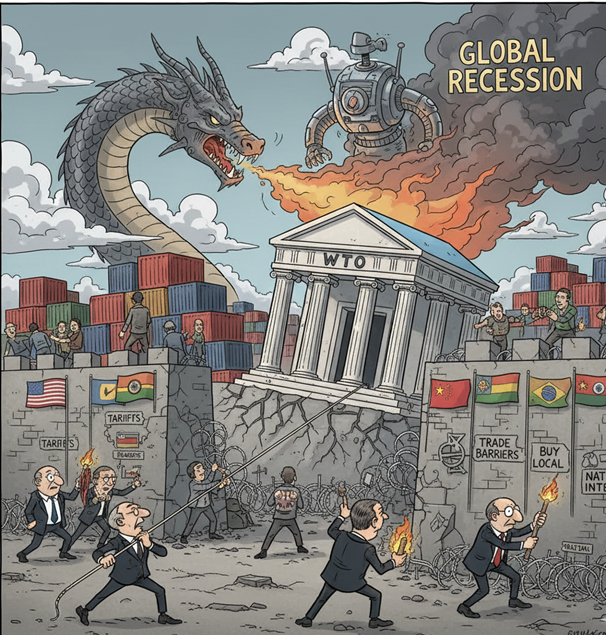

Namun, tatanan multilateral ini kini menghadapi tantangan eksistensial akibat bangkitnya nasionalisme ekonomi dan proteksionisme terselubung. Peningkatan ketegangan geopolitik, terutama yang diwujudkan dalam Perang Dagang AS-Tiongkok, menciptakan ketidakpastian signifikan dalam ekonomi global. Selain itu, kembalinya populisme di banyak negara (yang didorong oleh kecemasan mendalam di kalangan kelas pekerja dan menengah akibat dampak sosial dan ekonomi globalisasi) telah mendorong para pemimpin politik untuk memprioritaskan kepentingan nasional (national interest) di atas komitmen multilateral. Hal ini mengarah pada penekanan yang lebih besar pada kesepakatan bilateral dan regional, yang secara fundamental melemahkan kepercayaan terhadap sistem WTO.

Tujuan, Ruang Lingkup, dan Kerangka Analisis

Tulisan ini bertujuan untuk mengulas secara komprehensif kesulitan yang dihadapi WTO dalam menegakkan prinsip perdagangan bebas di tengah gelombang nasionalisme ekonomi. Analisis difokuskan pada tiga dimensi krisis utama: 1) Erosi Doktrinal (penyimpangan prinsip hukum inti), 2) Krisis Institusional (kelumpuhan mekanisme penyelesaian sengketa), dan 3) Fragmentasi Rezim (proliferasi Perjanjian Perdagangan Regional/RTA). Kerangka analisis menggunakan lensa ekonomi politik neoklasik untuk mengevaluasi bagaimana kepentingan nasional (terutama dari kekuatan ekonomi besar) mengambil alih komitmen multilateral, serta pendekatan hukum doktrinal untuk menilai superioritas Perjanjian WTO.

Pilar Dasar WTO yang Diuji: Fondasi Hukum di Tengah Proteksionisme

Pilar Non-Diskriminasi: Ancaman terhadap Most Favoured Nation (MFN) dan National Treatment (NT)

Prinsip non-diskriminasi adalah inti dari sistem perdagangan multilateral WTO dan terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama, prinsip Most Favoured Nation (MFN) atau Perlakuan Bangsa Paling Disukai, yang tercantum dalam Pasal I GATT, mewajibkan negara anggota untuk memberikan perlakuan dagang yang sama (termasuk tarif rendah atau kuota tinggi) kepada semua anggota WTO lainnya. Prinsip MFN menjamin non-diskriminasi antar-negara anggota dan bersama dengan NT, berfungsi sebagai landasan hukum dagang WTO, memberikan prediktabilitas dan kepastian bagi pelaku bisnis global.

Yang kedua adalah prinsip National Treatment (NT), yang melarang diskriminasi antara produk impor dan produk domestik setelah barang impor tersebut melewati bea cukai. Prinsip NT, yang diuraikan dalam Pasal III GATT, memastikan bahwa persaingan yang adil terjadi di dalam pasar domestik. Meskipun prinsip NT secara eksplisit melarang diskriminasi internal, pelanggaran terselubung sering terjadi melalui kebijakan domestik seperti lisensi impor yang rumit. Amerika Serikat, misalnya, berulang kali menyatakan kekhawatiran terhadap rezim lisensi impor produk hortikultura dan produk hewani Indonesia, yang menimbulkan penundaan signifikan bagi eksportir AS. Ketidakmampuan AS untuk menyetujui klaim kepatuhan Indonesia terhadap rekomendasi DSB terkait masalah ini menyoroti bagaimana hambatan non-tarif dapat menjadi bentuk proteksionisme terselubung.

Analisis Penyalahgunaan Instrumen Pertahanan Domestik (Trade Remedies)

WTO mengizinkan penggunaan instrumen pertahanan perdagangan (trade remedies), seperti Anti-Dumping, Anti-Subsidi (CVD), dan Tindakan Pengamanan (Safeguard), untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan yang tidak adil atau lonjakan impor yang merugikan. Namun, instrumen ini seringkali disalahgunakan, bertindak sebagai proteksionisme yang dilegitimasi secara hukum. Analisis menunjukkan bahwa meningkatnya frekuensi dan agresivitas penggunaan trade remedies menunjukkan bahwa negara-negara mulai memprioritaskan fungsi defensif WTO di atas fungsi liberalisasi.

Peningkatan penggunaan instrumen ini mencerminkan konflik filosofis antara perlindungan dan liberalisasi. Meskipun instrumen ini diizinkan, kecenderungan negara-negara untuk mengkategorikan kebijakan ekonomi mereka sebagai tindakan safeguard (misalnya, kebijakan AS) memperlambat laju pengurangan hambatan perdagangan global. WTO, karenanya, bertransformasi dari promotor liberalisasi yang proaktif menjadi administrator konflik yang lamban.

Pengecualian MFN yang Diperluas dan Konflik Doktrinal

Prinsip MFN mengizinkan pengecualian yang terdefinisi dengan jelas, termasuk untuk Perjanjian Perdagangan Regional (RTA) dan perlakuan istimewa bagi negara berkembang. Namun, ambiguitas dalam penafsiran aturan telah membuka celah bagi praktik diskriminatif. Salah satu ambiguitas kunci terletak pada penentuan ‘produk serupa’ (like products) dalam konteks National Treatment. Dalam sengketa impor daging ayam antara Brasil dan Indonesia, misalnya, terdapat perbedaan pemahaman mengenai produk serupa yang menjadi tolok ukur pelanggaran prinsip NT. Ketidakjelasan ini memungkinkan negara-negara memanfaatkan celah legal untuk menerapkan hambatan non-tarif yang secara efektif bersifat diskriminatif.

Kelemahan dalam penegakan hukum (yang dibahas lebih lanjut di bagian IV) membuat pelanggaran prinsip NT, yang merupakan bentuk proteksionisme terselubung, menjadi strategi kebijakan yang semakin menarik. Ketika negara anggota dapat lolos dari tuntutan atau menunda kepatuhan tanpa risiko banding yang kredibel, insentif untuk menegakkan non-diskriminasi menjadi berkurang.

Kebangkitan Nasionalisme Ekonomi: Manifestasi dan Pendorong Proteksionisme

Akar Politik dan Ekonomi: Populisme dan Prioritas Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional (national interest) diakui sebagai hukum dasar yang mendasari kebijakan luar negeri setiap negara, termasuk dalam aspek ekonomi dan investasi. Dalam konteks politik domestik, populisme memainkan peran penting dalam memobilisasi dukungan publik untuk kebijakan luar negeri yang memprioritaskan perlindungan ekonomi domestik, bahkan jika hal tersebut melanggar komitmen internasional. Hilangnya kepercayaan terhadap sistem multilateral telah mendorong negara anggota untuk lebih menekankan pada pendekatan bilateral dan regional, mengindikasikan pergeseran strategis dari globalisasi ke fragmentasi.

Proteksionisme Baru melalui Subsidi Domestik

Manifestasi proteksionisme yang paling menonjol di era modern adalah melalui kebijakan subsidi domestik strategis, yang sering dibungkus dalam narasi lingkungan atau keamanan nasional.

Studi Kasus: Inflation Reduction Act (IRA) dan CHIPS Act Amerika Serikat

Amerika Serikat memperkenalkan Inflation Reduction Act (IRA) dan CHIPS and Science Act pada tahun 2022, yang menyediakan subsidi dan insentif besar bagi industri energi bersih dan semikonduktor, dengan persyaratan konten lokal (North American). Subsidi ini berisiko melanggar prinsip National Treatment WTO dan Perjanjian Subsidi dan Tindakan Penyeimbang (SCM).

Kebijakan ini memunculkan tantangan bahwa kekuatan ekonomi besar kini menggunakan tujuan kebijakan yang dianggap positif secara moral (misalnya, mengatasi perubahan iklim) sebagai pembenaran untuk praktik proteksionisme yang diskriminatif. Subsisi ini memberikan kredit pajak penuh hanya jika kendaraan listrik (EV) memenuhi persyaratan mineral kritis dan komponen baterai dibuat di Amerika Utara. Bagi negara seperti Indonesia, yang merupakan produsen nikel penting, produk EV-nya dikhawatirkan tidak memenuhi syarat kredit pajak penuh IRA karena kurangnya perjanjian perdagangan bilateral dengan AS dan dominasi perusahaan Tiongkok dalam industri nikel di Indonesia. Hal ini menantang relevansi Perjanjian SCM WTO, karena subsidi kini didorong oleh alasan strategis (keamanan energi) yang dianggap lebih penting daripada aturan perdagangan. WTO berada di bawah tekanan untuk mendefinisikan batas antara “subsidi hijau yang diizinkan” dan “proteksionisme yang dibungkus hijau.”

Studi Kasus: Subsidi Industri Tiongkok dan Reaksi Global

Tiongkok dituduh oleh AS memberikan subsidi ilegal kepada perusahaan-perusahaan tertentu, seperti dalam industri pembangkit listrik tenaga angin, yang dianggap melanggar aturan WTO. Sebagai respons terhadap praktik ini, Uni Eropa (UE) menerapkan tarif tinggi (hingga 45,3% di luar bea masuk standar 10%) untuk kendaraan listrik asal Tiongkok sebagai tindakan anti-subsidi. Pemerintah Tiongkok mengecam tindakan UE ini sebagai “proteksionisme murni” yang merugikan kerja sama industri, konsumen Eropa, dan transisi hijau global. Tindakan ini memicu perang dagang dan meningkatkan risiko tindakan balasan (retaliation).

Dampak Perang Dagang AS-Tiongkok terhadap Stabilitas Sistem Multilateral

Ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok menciptakan ketidakpastian yang luas, memaksa negara-negara di seluruh dunia untuk mendiversifikasi rantai pasok mereka. Negara-negara yang bergantung pada ekspor dan integrasi rantai pasok, seperti Indonesia, menghadapi tantangan untuk keluar dari jebakan sebagai penyuplai bahan baku tanpa mendapatkan nilai tambah yang memadai. Selain itu, sektor-sektor tertentu, seperti industri elektronik Indonesia yang masih 70% bahan bakunya diimpor dari Tiongkok, menjadi sangat rentan terhadap gangguan pasokan akibat ketegangan bilateral ini.

Ketegangan geopolitik ini mendorong negara-negara untuk mencari aliansi regional atau bilateral yang kuat (seperti ASEAN, RCEP) guna mencapai stabilitas ekonomi. Kecenderungan ini mengarah pada bifurkasi standar global dan fragmentasi regulasi, yang secara fundamental merusak cita-cita sistem perdagangan multilateral yang universal.

Berikut tabel perbandingan kebijakan nasionalis ekonomi dan dampaknya pada prinsip WTO:

Kebijakan Nasionalis Ekonomi dan Ancaman terhadap Prinsip WTO

| Kebijakan Proteksionis | Contoh Kasus/Regulasi | Prinsip WTO yang Terancam | Analisis Dampak |

| Subsidi Domestik Berbasis Konten Lokal | Inflation Reduction Act (IRA) AS | National Treatment (GATT Art. III), Perjanjian SCM (Subsidi) | Mendorong reshoring, mendiskriminasi mitra non-FTA (misalnya, Indonesia) , sulit dibuktikan tanpa AB yang berfungsi. |

| Penggunaan Tarif Anti-Subsidi/AD Agresif | Tarif Tinggi UE terhadap EV Tiongkok | Persaingan yang Adil, Aturan Anti-Subsidi/Dumping | Memicu perang dagang dan tindakan balasan (retaliation) , mengganggu rantai pasok. |

| Hambatan Non-Tarif melalui Lisensi Impor | Rezim Lisensi Impor Produk Hortikultura/Hewan Indonesia | Transparansi, Kepatuhan Rekomendasi DSB, MFN/NT | Menimbulkan ketidakpastian dan penundaan signifikan, menunjukkan masalah kepatuhan anggota. |

Krisis Penegakan Aturan: Kelumpuhan Badan Penyelesaian Sengketa (DSU)

Peran Krusial Appellate Body (AB) dalam Menciptakan Kepastian Hukum

Mekanisme penyelesaian sengketa WTO, yang dipayungi oleh Dispute Settlement Understanding (DSU), merupakan tulang punggung organisasi. Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) menyediakan forum yang mengikat secara hukum bagi negara anggota yang berselisih. Di dalam sistem ini, Appellate Body (AB) memainkan peran yang sangat penting dalam menjamin dan memperkuat konsistensi serta kepastian terhadap penafsiran aturan perdagangan internasional. Putusan AB mengikat dan memastikan bahwa sistem hukum WTO dihormati.

Pemblokiran Penunjukan Anggota AB oleh Amerika Serikat

Krisis terbesar yang dihadapi WTO adalah kelumpuhan AB akibat pemblokiran yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS). Sejak tahun 2017, AS secara sistematis memblokir proses penunjukan dan penunjukan kembali anggota AB. Aksi ini mencapai puncaknya pada 11 Desember 2019, ketika AB tidak dapat melakukan peninjauan banding karena kekurangan kuorum divisi (minimal tiga anggota).

Kelumpuhan AB menghancurkan mekanisme penegakan hukum di tingkat tertinggi. Secara prosedural, kelumpuhan ini mengancam pemenuhan right to access to justice bagi negara anggota. Negara-negara yang kalah dalam sengketa panel tingkat pertama kini dapat mengajukan banding “ke dalam kekosongan” (appeal into the void), sebuah strategi yang secara efektif mencegah putusan panel tingkat pertama diadopsi secara permanen oleh DSB. Hal ini melemahkan sifat mengikat secara hukum dari aturan WTO dan meningkatkan risiko tindakan balasan (retaliation) yang tidak terkoordinasi.

Amerika Serikat, yang ironisnya adalah kekuatan utama yang memimpin penciptaan sistem negative consensus 35 tahun lalu untuk memastikan penegakan aturan yang kuat, kini memimpin upaya untuk membongkar sistem tersebut. Pergeseran ini menunjukkan bahwa ketika penegakan hukum global mulai membatasi kedaulatan atau kebijakan domestik AS (terutama dalam isu trade remedies), kepentingan nasional diprioritaskan di atas arsitektur multilateral yang mereka rancang. Hal ini merupakan pengakuan de facto bahwa AS lebih memilih mekanisme bilateral yang memungkinkan leverage politik.

Masa Depan DSB: Perdebatan Reformasi dan Politisisasi Keadilan Perdagangan

Saat ini, AS berupaya merombak Dispute Settlement Understanding (DSU). Proposal AS tampaknya bertujuan mengembalikan sistem ke kerangka positive consensus, di mana pihak yang kalah dapat memblokir putusan, sebuah mekanisme yang sangat rentan terhadap tekanan politik. Negara-negara yang lebih kecil, seperti Selandia Baru, menyatakan kekhawatiran bahwa mekanisme ad hoc atau kembalinya positive consensus akan menciptakan ketidakpastian dan memungkinkan tekanan politik, yang pada akhirnya akan merugikan anggota yang lebih lemah.

Bahkan sebelum AB lumpuh, masalah kepatuhan terhadap rekomendasi DSB sudah menjadi tantangan. Misalnya, AS telah berulang kali menyatakan kekhawatiran dan meminta klarifikasi lebih lanjut mengenai kepatuhan Indonesia terhadap rekomendasi DSB terkait rezim lisensi impornya. Kelumpuhan AB memperburuk masalah ini, karena tidak ada mekanisme banding tertinggi yang kredibel untuk menyelesaikan perselisihan.

Garis Waktu dan Dampak Kelumpuhan Badan Banding WTO (Appellate Body)

| Periode/Peristiwa | Aktor Utama | Tindakan/Kebijakan | Dampak Institusional dan Hukum |

| Sejak 2017 | Amerika Serikat | Memblokir penunjukan anggota AB. | Mengurangi jumlah anggota AB di bawah kuorum minimum yang disyaratkan. |

| 11 Desember 2019 | Anggota WTO | AB kehilangan kuorum (minimal 3 anggota). | Kelumpuhan Fungsional: Tidak dapat mendengarkan banding, mengancam Right to Access to Justice. |

| Saat Ini | Anggota Reformis (Dipimpin AS) | Proposal Reformasi DSU (termasuk potensi mekanisme ad hoc atau positive consensus). | Peningkatan politisasi penyelesaian sengketa, erosi konsistensi hukum. |

Tantangan Fragmentasi Hukum: Regional Trade Agreements (RTA)

RTA sebagai Penyimpangan Struktural dari Prinsip MFN

Kebutuhan ekonomi dan politik telah mendorong banyak negara untuk membentuk Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA), seperti RTA, sebagai respons terhadap lambatnya proses liberalisasi di tingkat multilateral (gagalnya Putaran Doha). Proliferasi RTA menciptakan benturan sistem yang tidak dapat dihindari karena RTA dicirikan oleh perlakuan preferensial (preferential treatment) yang secara inheren diskriminatif, berlawanan dengan prinsip non-diskriminasi MFN WTO. RTA memberikan akses pasar yang lebih menguntungkan kepada mitra yang terlibat, tetapi secara eksplisit mengecualikan anggota WTO lainnya.

Proliferasi RTA merupakan gejala erosi multilateralisme. Karena negara-negara kehilangan kesabaran dengan lambatnya Putaran Doha dan proses konsensus single undertaking WTO, RTA menawarkan liberalisasi perdagangan yang lebih cepat dan mendalam, meskipun harus dibayar dengan diskriminasi. Jika WTO tidak dapat berfungsi, RTA akan menjadi sistem perdagangan de facto yang dominan, mengubah prinsip MFN menjadi prinsip yang hanya berlaku secara residual.

Keutamaan Hukum Perjanjian WTO atas RTA: Tinjauan Doktrinal

Meskipun terjadi benturan dan inkonsistensi antara pendekatan diskriminatif RTA dan non-diskriminatif WTO, penelitian doktrinal menyimpulkan bahwa ketentuan hukum internasional telah memberikan keutamaan pada Perjanjian WTO atas RTA. Pandangan ini mendukung WTO sebagai piagam konstitusional perdagangan dunia yang sifatnya memaksa.

Secara hukum, RTA (baik Customs Union maupun Free Trade Agreement) diizinkan oleh sistem multilateral di bawah Pasal XXIV GATT, tetapi ini adalah pengecualian yang harus ditafsirkan secara ketat RTA harus mematuhi persyaratan substantif dan prosedural dalam Pasal XXIV GATT (dan Pasal V GATS). Oleh karena itu, RTA yang tidak sesuai dengan rezim hukum WTO harus dianggap bertentangan, yang berpotensi memicu pertanggungjawaban negara.

Studi Kasus Perjanjian Mega-Regional (RCEP, CPTPP)

Perjanjian perdagangan mega-regional seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) menciptakan integrasi ekonomi regional yang semakin mendalam dan menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi anggota mereka.

Namun, komitmen dalam perjanjian regional ini bervariasi dan dapat bertentangan dengan standar WTO. Misalnya, dalam bab e-commerce, CPTPP menjadikan larangan bea masuk atas transmisi elektronik sebagai kewajiban permanen, melepaskan diri dari sifat sementara perintah penangguhan WTO. Sebaliknya, RCEP mengikat komitmen tersebut pada “praktik saat ini” dan mengizinkan penyesuaian berdasarkan keputusan WTO di masa depan, menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel. Meskipun WTO secara hukum superior, mengingat kelumpuhan DSB, negara-negara mungkin memiliki insentif untuk memilih yurisdiksi penyelesaian sengketa RTA yang lebih spesifik atau lebih fungsional.

Perlu diperhatikan bahwa meskipun RTA diizinkan di bawah Pasal XXIV GATT, lemahnya prosedur peninjauan oleh Komite RTA WTO (CRTA) berarti bahwa banyak RTA tidak dinilai secara efektif mengenai kepatuhan penuh mereka terhadap WTO. WTO secara pasif membiarkan RTA semakin menjauh dari norma-norma GATT, mempercepat fragmentasi. Mengatasi kelemahan CRTA adalah kunci untuk menegaskan kembali superioritas hukum WTO.

Agenda Baru dan Relevansi Masa Depan WTO

Peran WTO dalam Isu Perubahan Iklim dan Transisi Energi Rendah Karbon

Di tengah meningkatnya fokus global pada keberlanjutan, WTO dihadapkan pada tantangan untuk mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam kerangka perdagangan. Direktur Jenderal WTO telah menyatakan bahwa organisasi tersebut harus mengatasi hambatan perdagangan untuk industri rendah karbon dan memperkuat perannya sebagai forum koordinasi perdagangan dan perubahan iklim.

WTO terlibat dalam diskusi tentang bagaimana kebijakan perdagangan dapat mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Fokus utamanya adalah memotong tarif dan hambatan lain pada barang-barang lingkungan terkait energi, seperti panel surya atau kontrol pemanas cerdas, yang cenderung lebih tinggi daripada industri padat karbon. Analisis simulasi WTO menunjukkan bahwa menghilangkan hambatan tersebut dapat meningkatkan ekspor global barang lingkungan terkait energi hingga 5,0% pada tahun 2030 dan mengurangi emisi. Solusi prospektif lainnya adalah penetapan harga karbon yang diterima secara luas.

Namun, terdapat paradoks: meskipun WTO harus mempromosikan transisi energi rendah karbon, kebijakan utama (seperti IRA AS) yang bertujuan memajukan energi hijau melanggar prinsip non-diskriminasi WTO. Hal ini menciptakan dilema mendesak di mana WTO harus segera menyepakati kerangka kerja baru yang memberikan pengecualian terdefinisi untuk kebijakan iklim yang diperlukan, tanpa memicu perang subsidi yang didasarkan pada konten lokal.

Diplomasi Rantai Pasok (Supply Chain) dan Tantangan De-risking/Reshoring

Rantai pasok global tetap menjadi pilihan fundamental karena tidak ada satu negara pun yang dapat memproduksi seluruh barang atau jasa secara mandiri. Namun, ketegangan geopolitik (Perang Dagang AS-Tiongkok) telah memicu kebijakan de-risking atau reshoring, yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada pemasok tertentu, tetapi berisiko menciptakan hambatan perdagangan baru yang tidak sesuai dengan transparansi dan liberalisasi WTO.

Bagi negara-negara berkembang, seperti Indonesia, tantangan adalah untuk meningkatkan koordinasi antara perdagangan dan diplomasi guna menghindari jebakan sebagai penyuplai bahan baku tanpa nilai tambah. Kebijakan de-risking dan reshoring yang dilakukan oleh negara-negara maju menuntut Indonesia untuk mempercepat reformasi struktural guna bersaing menarik investasi asing.

Upaya Revitalisasi WTO

WTO telah berjuang untuk mempertahankan kredibilitasnya. Paket Bali pada tahun 2013 telah memulihkan kepercayaan politis pada forum multilateral ini. Namun, penyelesaian perundingan Putaran Doha yang berlarut-larut masih menjadi kepentingan utama. Tujuan utama revitalisasi adalah mengembalikan kepercayaan negara anggota pada sistem perdagangan multilateral.

Untuk mendapatkan kembali relevansi di tengah stagnasi negosiasi, WTO harus mempertimbangkan untuk beralih dari prinsip single undertaking (di mana semua anggota harus menyepakati semua hal) ke pendekatan yang lebih fleksibel, memungkinkan kemajuan bertahap melalui perjanjian plurilateral di area yang mungkin mencapai konsensus, seperti e-commerce, atau liberalisasi barang lingkungan.

Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis

WTO saat ini berada di persimpangan jalan, menghadapi krisis tripartit:

- Krisis Doktrinal: Prinsip non-diskriminasi MFN dan NT tererosi oleh kebijakan domestik (subsidi strategis, Buy Local) dan penyimpangan yang dilegalkan melalui RTA.

- Krisis Institusional: Kelumpuhan Appellate Body sejak 2019 telah menghancurkan mekanisme penegakan hukum yang mengikat, merusak kredibilitas sistem penyelesaian sengketa, dan meningkatkan risiko sanksi unilateral.

- Krisis Geopolitik: Prioritas kepentingan nasional yang didorong oleh populisme dan ketegangan AS-Tiongkok, memaksa fragmentasi rantai pasok global dan mendorong aliansi regional daripada sistem universal.

Kelangsungan hidup WTO sebagai organisasi berbasis hukum bergantung pada fungsi penegakan aturannya. Negara-negara anggota harus menolak upaya Amerika Serikat untuk mengembalikan kerangka positive consensus yang memungkinkan veto politik. Sebagai solusi jangka pendek, WTO perlu menyusun mekanisme banding sementara, seperti yang digunakan oleh beberapa anggota (misalnya, MPIA), untuk mempertahankan kepastian hukum. Selain itu, negosiasi reformasi penuh AB harus mendesak untuk menyelesaikan kekhawatiran AS terkait aktivisme yudisial, tanpa mengorbankan independensi dan konsistensi hukum yang dijamin oleh AB.

Dalam menghadapi ketidakpastian multilateral, negara-negara anggota didorong untuk mengadopsi strategi perdagangan yang seimbang.

Pertama, negara anggota harus meningkatkan aktivisme dalam memanfaatkan instrumen trade remedies (Anti-Subsidi, Anti-Dumping) secara proaktif untuk melindungi industri domestik dari praktik perdagangan yang tidak adil, sesuai dengan kerangka hukum WTO.

Kedua, diplomasi ekonomi proaktif melalui negosiasi bilateral dan regional (seperti IPEF atau FTA) harus diperkuat untuk mengimbangi ketidakpastian multilateral. Namun, sangat penting bahwa Perjanjian Perdagangan Preferensial yang dibentuk tetap didorong untuk mematuhi persyaratan Pasal XXIV GATT untuk menjaga superioritas hukum WTO.

Relevansi WTO di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk menyelesaikan krisis penegakan hukum dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan masalah abad ke-21 (seperti perubahan iklim dan subsidi strategis) dengan menetapkan aturan baru yang membedakan antara proteksionisme dan kebijakan strategis yang sah. Tanpa Badan Banding yang berfungsi, WTO berisiko terdegradasi menjadi sekadar forum negosiasi tanpa otoritas penegakan yang kredibel.