Paradoks Filantropi dan Krisis Efektivitas Bantuan

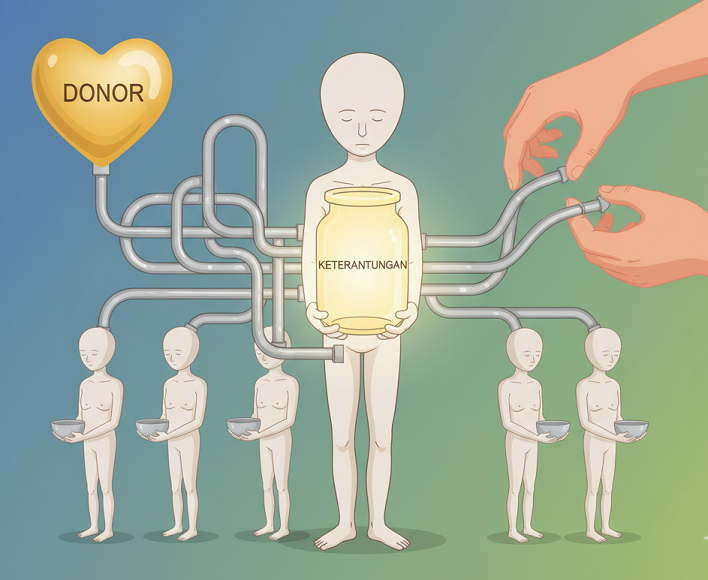

Intervensi bantuan, baik dalam konteks kemanusiaan darurat maupun pembangunan jangka panjang, didorong oleh niat etis yang mendasar: untuk meringankan penderitaan dan mempromosikan kesejahteraan manusia. Namun, fenomena yang sering disebut sebagai “Dilema Donor” muncul ketika niat baik tersebut secara paradoks justru berujung pada konsekuensi yang tidak diinginkan, terutama penguatan atau penciptaan Sindrom Ketergantungan (Dependency Syndrome). Konflik mendasar ini terletak pada ketegangan antara memenuhi kebutuhan segera—yang didorong oleh perintah kemanusiaan (humanitarian imperative) —dan keharusan untuk memastikan bahwa intervensi tersebut berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kemandirian penerima dalam jangka panjang.

Dalam kerangka hukum internasional, negara memiliki kewajiban fundamental, bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan, untuk to protect, to respect, to promote, and to fulfill hak dasar manusia. Jika bantuan terus-menerus diperlukan untuk memenuhi hak-hak dasar ini, dan jika bantuan tersebut gagal meningkatkan kemampuan penerima untuk mandiri, maka hal ini menunjukkan adanya kegagalan yang lebih luas dalam sistem pembangunan. Oleh karena itu, analisis mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi mekanisme kausal yang mengubah bantuan menjadi ketergantungan.

Mendefinisikan Dilema Donor dan Sindrom Ketergantungan

Sindrom Ketergantungan, dalam konteks pembangunan dan kebijakan sosial, merujuk pada kondisi di mana individu, komunitas, atau bahkan negara penerima menjadi secara permanen tergantung pada bantuan eksternal, sehingga kehilangan dorongan dan kapasitas untuk memperbaiki keadaan mereka sendiri. Meskipun istilah ini juga digunakan dalam konteks psikotropika (misalnya, zat adiktif golongan III dan IV yang memiliki sindrom ketergantungan sedang hingga ringan), fokus analisis ini adalah pada dimensi sosio-ekonomi dan struktural.

Ketergantungan yang terjadi secara struktural, bukan sekadar respons sementara terhadap krisis, tidak dapat lagi dianggap semata-mata sebagai kegagalan perilaku penerima (misalnya, moral hazard). Jika suatu populasi tidak dapat berfungsi tanpa bantuan asing secara struktural, ini adalah indikasi bahwa sistem bantuan dan pembangunan—baik oleh donor maupun pemerintah penerima—gagal dalam memenuhi kewajiban pembangunan berkelanjutan. Laporan ini akan menggunakan kerangka analisis yang melibatkan teori Moral Hazard (ketergantungan perilaku) dan Dutch Disease (ketergantungan ekonomi makro) untuk menguraikan mekanisme kausal tersebut.

Kerangka Konseptual Ketergantungan Bantuan (Dependency Syndrome)

Tipologi dan Definisi Akademis Sindrom Ketergantungan

Ketergantungan bantuan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi utama:

Pertama, Ketergantungan Perilaku (Behavioral Dependency), yang sangat erat kaitannya dengan teori Moral Hazard. Kritik terhadap program bantuan sosial sering didasarkan pada kekhawatiran bahwa program tersebut menciptakan insentif yang merugikan, di mana individu yang “diasuransikan” (diberi jaminan bantuan) mengubah perilaku mereka. Asumsi di baliknya adalah bahwa jika orang miskin diberi ‘sumbangan’ secara permanen, mereka akan kehilangan kecenderungan untuk memperbaiki keadaan mereka sendiri dan menjadi bergantung. Dalam konteks ini, insentif finansial untuk mencari pekerjaan atau meningkatkan produksi mandiri tererosi.

Kedua, Ketergantungan Ekonomi Struktural, yang terjadi ketika pasar lokal dan struktur produksi terdistorsi atau terhancurkan akibat masuknya bantuan eksternal. Ketergantungan ini bersifat makro, menghambat kemandirian ekonomi suatu wilayah atau negara secara keseluruhan.

Ketiga, Ketergantungan Institusional, yang merujuk pada pelemahan kapasitas kelembagaan pemerintah dan organisasi lokal dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola pembangunan. Ketika donor mengambil alih fungsi-fungsi kunci, alih-alih berinvestasi pada Capacity Building instansi lokal, maka ketergantungan institusional pun menguat.

Dampak Ketergantungan pada Individu dan Komunitas

Dampak ketergantungan melampaui statistik ekonomi; hal ini menyentuh harga diri dan inisiatif penerima. Bukti lapangan menunjukkan dampak negatif ketergantungan, di mana penerima bantuan, seperti orang tua penerima bantuan komponen disabilitas, hanya bergantung pada bantuan yang ada. Ketika individu tidak lagi merasa perlu atau mampu mengambil inisiatif mandiri, semangat kewirausahaan dan upaya perbaikan diri akan menurun.

Selain itu, ketergantungan menciptakan sistem kerentanan ganda yang sangat akut. Ketika suatu komunitas telah bergantung total pada bantuan, kegagalan logistik dari pihak donor dapat berakibat fatal. Misalnya, informan penerima bantuan melaporkan bahwa keterlambatan pemberian bantuan tidak hanya terjadi satu atau dua hari, tetapi bisa terlambat 1 minggu bahkan pernah sampai 1 bulan. Keterlambatan ini menunjukkan bahwa ketergantungan telah mengakar sedemikian rupa sehingga penerima tidak lagi memiliki buffer atau jaring pengaman mandiri untuk menutupi kebutuhan dasar selama masa tunggu. Ini membuktikan bahwa ketergantungan tidak hanya membuat penerima menjadi pasif, tetapi juga sangat rentan terhadap kegagalan operasional sistem donor.

Program bantuan sosial besar, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia, memang berkontribusi pada kesejahteraan keluarga penerima manfaat, seperti yang diamati di Kabupaten Bengkayang. Namun, evaluasi berkelanjutan sangat penting untuk menilai sejauh mana program tersebut benar-benar mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat alih-alih sekadar meningkatkan konsumsi sementara.

| Dimensi Ketergantungan | Deskripsi Dampak | Mekanisme Kausal Utama |

| Ekonomi (Struktural) | Disrupsi pasar lokal, distorsi harga, dan Dutch Disease. | Bantuan in-kind merusak harga, atau inflow tunai menyebabkan apresiasi mata uang. |

| Sosial (Perilaku) | Erosi inisiatif, mentalitas pasif, dan moral hazard. | Insentif program yang menghilangkan dorongan untuk mencari penghasilan mandiri. |

| Institusional (Sistemik) | Pelemahan kapasitas perencanaan pemerintah dan LSM lokal. | Donor mengambil alih fungsi dan manajemen, menghambat Capacity Building. |

Mekanisme Ketergantungan: Dampak Ekonomi Makro dan Struktural

Ketergantungan tidak hanya disebabkan oleh perilaku individu, tetapi juga oleh mekanisme ekonomi makro yang dipicu oleh intervensi bantuan asing skala besar.

Fenomena Dutch Disease dalam Konteks Bantuan Asing

Dutch Disease adalah konsep ekonomi yang mendeskripsikan hubungan kausal antara peningkatan mendadak dalam pendapatan dari sektor spesifik (awalnya, sumber daya alam) dan penurunan sektor lainnya, terutama sektor yang dapat diperdagangkan (tradable), seperti manufaktur atau pertanian. Fenomena ini pertama kali dijelaskan pada tahun 1977 terkait penurunan sektor manufaktur di Belanda setelah penemuan ladang gas alam Groningen.

Analogi Dutch Disease sangat relevan untuk menganalisis dampak bantuan asing (foreign aid). World Bank dan penelitian ekonomi telah menunjukkan bahwa guncangan positif (seperti penemuan sumber daya atau masuknya bantuan/kapital yang berkelanjutan) dapat memicu perubahan struktural dalam produksi.

Kanal Apresiasi Nilai Tukar Riil

Mekanisme primernya adalah melalui apresiasi nilai tukar riil. Ketika bantuan asing dalam mata uang donor disalurkan ke negara penerima, donor perlu menukarkannya menjadi mata uang lokal untuk pengeluaran domestik. Peningkatan permintaan mata uang lokal ini menyebabkan nilai tukar riil terapresiasi (mata uang lokal menjadi lebih kuat, atau harga domestik relatif naik). Apresiasi ini secara sistematis berdampak buruk pada daya saing suatu negara. Penelitian menemukan bahwa aliran masuk bantuan memiliki efek buruk yang sistematis terhadap daya saing, tercermin dalam tingkat pertumbuhan relatif yang lebih rendah dari industri yang dapat diekspor (exportable industries).

Konsekuensi Struktural

Akibatnya, sektor-sektor tradable (pertanian dan manufaktur) mengalami penurunan daya saing karena barang domestik menjadi relatif lebih mahal dibandingkan barang impor.8 Sementara itu, sumber daya (termasuk tenaga kerja dan modal) dialihkan ke sektor non-tradable, seperti konstruksi atau jasa yang terkait dengan manajemen program bantuan. Kontraksi atau stagnasi sektor pertanian dan manufaktur lokal dapat menyertai efek positif jangka pendek dari bantuan.8 Mekanisme ini dapat menjelaskan, sebagian, mengapa sulit menemukan bukti yang kuat bahwa bantuan asing secara konsisten membantu negara-negara berkembang untuk bertumbuh secara berkelanjutan.7

Crowding Out Pasar Lokal: Analisis Bantuan In-Kind

Selain efek makro Dutch Disease dari aliran uang, bantuan yang diberikan dalam bentuk barang (in-kind) dapat menyebabkan crowding out pasar lokal, terutama dalam sektor pangan.

Studi Kasus Kritis: Kehancuran Industri Beras Haiti

Kasus Haiti adalah contoh klasik bagaimana bantuan pangan yang disubsidi dapat menghancurkan produksi domestik dan menciptakan ketergantungan total. Haiti merupakan konsumen beras yang penting, dengan sekitar 86% populasinya mengonsumsi beras, dan merupakan importir beras besar. Pada akhir 1980-an, setelah reformasi diterapkan—terutama penghapusan pembatasan kuantitas impor dan penurunan tarif—beras dan unggas bersubsidi dari Amerika Serikat mulai membanjiri Haiti.

Dampaknya terhadap pertanian lokal sangat menghancurkan. Ekspor beras AS ke Haiti melonjak dari 7.300 metrik ton (MT) pada tahun 1980 menjadi 100.000 MT pada tahun 1990, dan hampir 260.000 MT pada tahun 2005. Banjir beras bersubsidi ini menekan harga komoditas domestik hingga ke titik di mana petani lokal tidak dapat lagi menanam beras secara menguntungkan. Jika suatu komoditas tidak dapat ditanam secara menguntungkan, sumber daya harus dialihkan ke tanaman lain. Namun, intervensi bantuan bersubsidi internasional mencegah penyesuaian pasar yang sehat ini, menjebak negara dalam ketergantungan yang semakin parah. Kasus ini menegaskan bahwa masalah struktural utamanya seringkali berasal dari kebijakan subsidi pertanian di negara donor yang kemudian diekspor, merusak seluruh basis produksi ekonomi penerima.

Dimensi Etika, Sosial, dan Perilaku Donor

Dilema Etis Jangka Pendek vs. Jangka Panjang

Komunitas donor dan relawan dihadapkan pada dilema etis yang berat dalam pengelolaan bencana dan pembangunan. Di satu sisi, ada kewajiban moral yang tak terbantahkan bahwa perintah kemanusiaan (humanitarian imperative) harus didahulukan, yang berarti memprioritaskan penyelamatan jiwa dan mitigasi penderitaan segera tanpa memandang ras, agama, atau kebangsaan penerima.

Di sisi lain, donor juga memiliki kewajiban etis untuk memastikan bahwa intervensi mereka tidak memperburuk keadaan jangka panjang. Kode etik menekankan bahwa bantuan tidak boleh digunakan untuk memajukan kepentingan politik atau agama tertentu, dan yang paling penting, harus berusaha membangun respons bencana berdasarkan kapasitas lokal. Selain itu, donor harus menghormati budaya dan kebiasaan serta mencari cara untuk melibatkan penerima manfaat dalam manajemen bantuan itu sendiri.

Konflik timbul ketika bantuan darurat yang berkelanjutan gagal untuk bertransisi menjadi pembangunan kapasitas. Donor yang tidak memiliki strategi keluar atau gagal memisahkan fase relief (darurat) dan fase development (pembangunan) cenderung menginstitusionalisasikan model bantuan darurat. Institusionalisasi ini menumpulkan kepemimpinan lokal. Ekspektasi bahwa bantuan luar akan selalu mengurus logistik, pendanaan, dan bahkan perencanaan menghambat perkembangan kapasitas lokal untuk mengelola dan memimpin pembangunan mereka sendiri.

Ketergantungan dan Kapasitas Kelembagaan

Ketergantungan menghambat konsep dasar pembangunan kapasitas (capacity building), yang didefinisikan sebagai proses yang meningkatkan kemampuan seseorang, organisasi, atau sistem untuk mencapai tujuan dan sasarannya yang ditetapkan. Pembangunan kapasitas sangat krusial, terutama di tingkat kelembagaan pemerintah desa atau daerah.

Pakar ekonomi menekankan pentingnya strategi jangka panjang dalam menjaga ketahanan pangan. Mereka menegaskan bahwa “swasembada sejati” memerlukan keberlanjutan minimal 3-5 tahun, bukan sekadar deklarasi yang didasarkan pada absennya impor selama beberapa bulan. Namun, upaya jangka panjang ini terancam ketika struktur pasar lokal rentan, misalnya struktur pasar beras yang oligopolistik yang memicu potensi praktik kartel dan manipulasi harga. Dalam kondisi ini, intervensi bantuan, seperti operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog untuk menahan gejolak harga, hanya bersifat sementara. Begitu operasi berakhir, harga berpotensi naik kembali, membuktikan bahwa solusi sementara yang didorong oleh donor atau entitas ad hoc tidak dapat menggantikan reformasi struktural dan penguatan kapasitas kelembagaan yang berkelanjutan.

Studi Kasus Komparatif dan Lessons Learned

Kasus Ketergantungan Bantuan Pangan di Afrika

Ketergantungan sering kali diperparah dalam konteks kerentanan ganda, seperti yang terjadi di Afrika Selatan. Di sana, sekitar 45 juta orang menghadapi kelaparan akibat kekeringan yang parah. Krisis ini diperparah dengan merebaknya pandemi COVID-19.

Dalam situasi ini, badan pangan PBB (WFP) terpaksa menegosiasikan koridor kemanusiaan di negara-negara seperti Zimbabwe, Malawi, Botswana, dan Namibia, untuk memastikan bantuan makanan terus mengalir. Meskipun langkah ini esensial untuk mencegah bencana kemanusiaan segera, situasi ini menciptakan kerentanan ganda. Lockdown dan karantina wilayah yang bertujuan menahan virus memberikan dampak ekonomi yang sangat besar, terutama pada populasi yang bergantung pada perdagangan informal untuk mencari nafkah. Ketika ekonomi informal lumpuh drastis, kebutuhan akan bantuan pangan impor meningkat eksponensial. Hal ini secara otomatis memperkuat ketergantungan pada sistem yang sudah ada. Ketergantungan ini diperparah karena populasi tidak memiliki waktu untuk mengembangkan kemandirian yang dibutuhkan untuk bertahan dalam guncangan ekonomi ganda tersebut.

Reformasi Model Bantuan di Indonesia: Transisi ke Pasar

Indonesia memberikan pelajaran penting melalui reformasi program bantuan sosialnya. Selama bertahun-tahun, program antipengentasan kemiskinan terbesar adalah “Rastra” (Beras Sejahtera), yang merupakan program bantuan barang (in-kind), yang mengirimkan 10 kilogram (kg) beras gratis per bulan kepada jutaan rumah tangga yang ditargetkan.

Kritik terhadap model in-kind adalah bahwa bantuan ini rigid. Di bawah model konsumsi standar, jika rumah tangga sudah mengonsumsi lebih dari 10 kg beras per bulan, transfer in-kind tidak secara fundamental mengubah pola konsumsi mereka. Sebaliknya, transfer tunai yang fleksibel dianggap lebih optimal karena penerima dapat mengalokasikan dana sesuai kebutuhan prioritas mereka.

Menyadari keterbatasan ini dan risiko crowding out pasar, Indonesia memulai reformasi nasional pada tahun 2017 untuk mengganti Rastra dengan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai). BPNT adalah program berbasis voucher elektronik, di mana penerima mendapatkan kartu debit yang memungkinkan mereka membeli beras dan telur senilai yang sama dari penyedia swasta yang memenuhi syarat. Pergeseran ke BPNT ini didasarkan pada prinsip bahwa model bantuan non-tunai mendorong penerima untuk berpartisipasi aktif dalam mekanisme pasar domestik, mengurangi risiko ketergantungan pasif pada distribusi barang dari pemerintah, dan memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam pilihan konsumsi.

Transformasi Paradigma: Dari Bantuan Pasif ke Pembangunan Kapasitas Aktif

Untuk mengatasi Sindrom Ketergantungan, diperlukan pergeseran paradigma dari bantuan pasif (subsidi atau transfer barang tanpa syarat) menuju strategi yang berfokus pada penguatan kapasitas aktif dan mekanisme pasar.

Fokus pada Kapasitas Lokal dan SDGs

Prinsip dasar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)—yaitu universalitas, integrasi, dan inklusivitas (No-one Left Behind)—menekankan bahwa pembangunan harus berkelanjutan dan didasarkan pada penguatan kapasitas internal.

Target SDGs secara spesifik menyerukan penggandaan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, termasuk perempuan dan petani keluarga, melalui akses yang aman dan setara terhadap lahan, sumber daya produktif, input lainnya, jasa keuangan, dan pasar. Pencapaian target ini mustahil tanpa investasi besar dalam pengembangan kapasitas kelembagaan lokal. Ketergantungan pada donor asing menghambat kepemilikan lokal atas proses pembangunan dan infrastruktur berketahanan yang mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta inovasi. Oleh karena itu, bantuan harus berfokus pada peningkatan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen/pelatihan tenaga kesehatan lokal, serta memperkuat kapasitas negara dalam peringatan dini dan manajemen risiko kesehatan global dan nasional.

Strategi Pengadaan Lokal (Local Procurement)

Salah satu strategi paling efektif untuk memitigasi dampak struktural negatif bantuan, khususnya Dutch Disease dan crowding out, adalah melalui pengadaan lokal (local procurement). Alih-alih mengimpor barang bantuan (in-kind) dari luar negeri (seperti yang terjadi di Haiti), donor dan pemerintah penerima harus memprioritaskan pembelian barang dan jasa yang diperlukan untuk program bantuan dari produsen domestik.

Pengadaan lokal berfungsi sebagai mekanisme kontra-Dutch Disease. Dutch Disease terjadi karena aliran dana dihabiskan untuk impor atau dialokasikan ke sektor non-tradable. Dengan mewajibkan local procurement, dana bantuan disuntikkan langsung ke sektor tradable domestik, seperti pertanian dan manufaktur, merangsang permintaan, dan memperkuat basis produksi lokal.

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan lokal, penerapan sistem e-procurement (e-tendering) sangat penting. Sistem ini menyediakan instrumen yang terbuka, partisipatif, dan transparan bagi swasta dan masyarakat untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, keberhasilan sistem ini memerlukan persiapan sumber daya manusia yang berkualitas, serta penyediaan fasilitas teknologi yang maksimal, termasuk perangkat komputer dan jaringan internet yang memadai.

Model Bantuan Inovatif: Transfer Tunai dan Aksesibilitas

Keunggulan Transfer Tunai (Cash Transfer)

Model transfer tunai (atau berbasis voucher non-tunai) kini diakui secara luas sebagai alternatif yang lebih efisien dan memiliki risiko ketergantungan struktural yang lebih rendah dibandingkan bantuan in-kind. Seperti ditunjukkan oleh program BPNT di Indonesia, transfer tunai memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi, memungkinkan penerima untuk membuat keputusan konsumsi yang optimal sesuai dengan kebutuhan spesifik rumah tangga mereka.

Secara ekonomi, model ini lebih unggul karena:

- Stimulasi Pasar: Dana tunai atau voucher dihabiskan di pasar lokal, merangsang permintaan, mendukung vendor eceran, dan memperkuat rantai pasok domestik.

- Efisiensi Logistik: Model tunai menghilangkan biaya penyimpanan, transportasi, dan administrasi yang rumit yang terkait dengan bantuan barang.

- Pengurangan Crowding Out: Karena uang tunai tidak secara langsung menekan harga satu komoditas tertentu (seperti beras impor bersubsidi), risiko crowding out dan disinsentif produksi lokal menjadi lebih rendah.

Tantangan Inklusivitas dan Aksesibilitas

Meskipun transfer tunai secara konseptual lebih baik, implementasinya menghadapi tantangan signifikan terkait inklusivitas dan aksesibilitas, terutama dalam situasi darurat atau di wilayah dengan infrastruktur yang terbatas. Hambatan-hambatan ini dapat mencegah kelompok paling rentan untuk mengakses bantuan, sehingga justru memperkuat ketidaksetaraan.

Hambatan Utama terhadap Akses Bantuan Tunai:

- Hambatan Fisik: Ini termasuk kurangnya transportasi yang aksesibel, tangga, pintu sempit, atau toilet yang tidak aksesibel di tempat distribusi fisik atau pasar yang ditunjuk.

- Hambatan Teknologi: Teknologi yang digunakan dalam pengiriman uang, seperti kartu ATM atau sistem ponsel, seringkali tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas, lansia, atau orang dengan sakit kronis (misalnya, layar atau ATM yang tidak aksesibel, atau nomor PIN yang hanya dicetak).

- Hambatan Prosedural dan Informasi: Prosedur administrasi dan pendaftaran yang rumit, diskriminatif, atau informasi program yang kompleks dan tidak disajikan dalam format yang mudah dijangkau oleh semua orang di masyarakat.

- Asumsi yang Salah: Donor sering berasumsi bahwa kelompok berisiko (penyandang disabilitas, lansia) tidak mampu mengelola uang tunai atau bahwa uang tunai terlalu berisiko bagi mereka, sehingga mereka hanya boleh mengaksesnya melalui perantara. Asumsi ini diskriminatif dan menghalangi penerima langsung.

Untuk mengatasi hambatan ini, program harus didesain dengan kiat inklusif. Ini termasuk: berkonsultasi dengan orang-orang dari kelompok berisiko untuk menentukan kelayakan dan keamanan uang tunai; mengkomunikasikan informasi melalui saluran dan format yang aksesibel; memastikan kesetaraan kelayakan; dan yang krusial, menetapkan nilai transfer tunai yang mempertimbangkan biaya tambahan yang mungkin ditanggung oleh penyandang disabilitas, lansia, atau ibu hamil/menyusui untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Table 4: Perbandingan Model Bantuan: Barang (In-Kind) vs. Transfer Tunai (Cash Transfer)

| Kriteria Perbandingan | Bantuan In-Kind (Barang) | Bantuan Non-Tunai (Cash Transfer/Voucher) |

| Efek Terhadap Pasar Lokal | Sangat berisiko menekan harga komoditas lokal (crowding out), seperti kasus beras Haiti. | Stimulasi permintaan lokal, memperkuat vendor dan toko eceran. |

| Pilihan Penerima | Fleksibilitas rendah, memaksa konsumsi yang ditentukan donor (misalnya, 10 kg beras). | Fleksibilitas tinggi, penerima dapat memilih alokasi dana sesuai prioritas kebutuhan. |

| Logistik dan Administrasi | Kompleks, biaya penyimpanan, transportasi, dan risiko korupsi tinggi. | Lebih sederhana dan efisien secara logistik, tetapi memerlukan infrastruktur digital. |

| Risiko Ketergantungan | Tinggi, karena bersifat substitusi permanen dan menghilangkan fungsi pasar. | Lebih rendah, karena mendorong partisipasi aktif dalam ekonomi dan kepemilikan keputusan. |

Kesimpulan

Dilema Donor berakar pada konflik mendalam antara kecepatan respons kemanusiaan dan mitigasi dampak struktural yang menciptakan ketergantungan. Analisis menunjukkan bahwa ketergantungan adalah hasil dari kegagalan institusional dan kebijakan ekonomi yang tidak sensitif terhadap pasar, ditandai oleh risiko Moral Hazard di tingkat individu dan Dutch Disease serta crowding out di tingkat makro. Bantuan in-kind yang disubsidi, seperti yang disaksikan dalam kasus beras Haiti, mewakili risiko struktural terbesar bagi pasar lokal. Sementara itu, model transfer tunai menawarkan solusi superior, tetapi hanya jika diimplementasikan dengan strategi inklusif yang mengatasi hambatan akses dan teknologi bagi kelompok rentan.

Efektivitas bantuan tidak diukur dari besarnya dana yang dikeluarkan, melainkan dari keberhasilannya dalam membuat intervensi selanjutnya menjadi tidak lagi diperlukan. Tanggung jawab etis tertinggi donor adalah mewujudkan kemandirian penerima.

Rekomendasi Kebijakan Strategis untuk Donor Internasional dan Domestik

- Mengintegrasikan Analisis Dampak Ekonomi (EIA) Pra-Intervensi: Semua program bantuan skala besar, terutama yang bersifat jangka panjang, harus diwajibkan untuk menyertakan analisis Dutch Disease dan crowding out pasar lokal sebelum diluncurkan. Hal ini memastikan bahwa bantuan dirancang untuk melengkapi, bukan menggantikan, aktivitas ekonomi lokal.

- Mewajibkan Local Procurement sebagai Mekanisme Kontra-Dutch Disease: Donor harus menetapkan persentase minimum yang signifikan dari dana bantuan yang harus digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dari produsen domestik. Strategi ini secara langsung menyuntikkan dana ke sektor tradable lokal, mengurangi tekanan apresiasi nilai tukar riil dan memperkuat basis produksi yang berkelanjutan.1

- Prioritas Transfer Tunai (Cash First): Transfer tunai harus menjadi opsi default dan standar dalam hampir semua konteks. Bantuan in-kind harus dicadangkan hanya untuk situasi krisis akut di mana pasar benar-benar gagal, atau ketika infrastruktur keuangan dasar tidak ada.

- Desain Program Berbasis Kapasitas dengan Pemicu Transisi yang Jelas: Program bantuan harus dirancang dengan pemicu yang jelas untuk bertransisi dari relief ke development. Investasi harus difokuskan pada pengembangan kapasitas kelembagaan lokal untuk perencanaan, implementasi, dan pengawasan, sesuai dengan tujuan SDGs tentang penguatan kapasitas. Bantuan harus selalu berusaha membangun respons pada kapasitas lokal.

- Memastikan Inklusivitas Akses Digital dan Fisik: Setiap program transfer tunai harus diiringi dengan strategi mitigasi hambatan fisik, teknologi, dan informasi untuk kelompok rentan (disabilitas, lansia). Ini mencakup konsultasi dengan kelompok berisiko dan penyesuaian nilai transfer untuk menutupi biaya tambahan yang mereka tanggung.

Jalan Menuju Kemitraan Donor yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Pergeseran dari model bantuan yang berorientasi pada keluaran (jumlah barang yang didistribusikan) ke model yang berorientasi pada hasil (tingkat kemandirian yang dicapai) sangat penting. Kerangka kerja kemitraan donor yang efektif harus berprinsip pada kepemilikan lokal, akuntabilitas timbal balik, dan investasi strategis dalam pembangunan kapasitas, memastikan bahwa bantuan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.