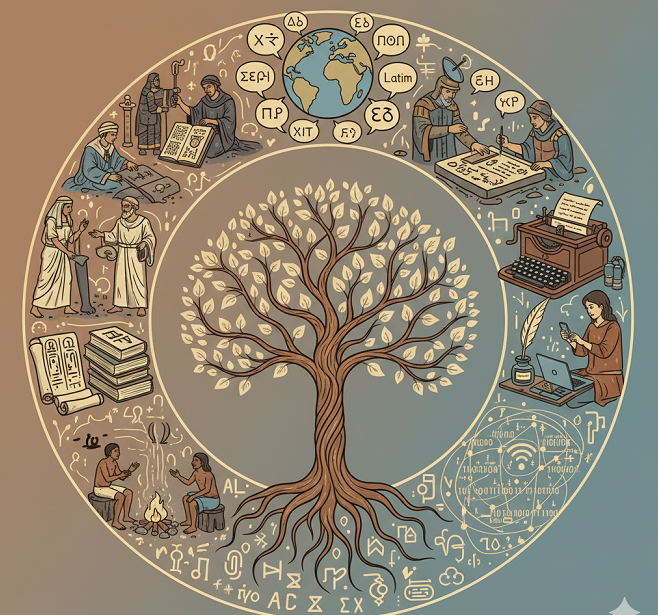

Sejarah aksara adalah salah satu babak terpenting dalam evolusi peradaban manusia, menandai transisi kritis dari masyarakat lisan ke masyarakat yang mampu merekam, menyimpan, dan menyebarkan pengetahuan secara presisi lintas waktu dan ruang. Analisis mendalam terhadap perkembangan aksara menunjukkan bahwa sistem penulisan tidak hanya berfungsi sebagai alat transkripsi bahasa lisan, tetapi juga sebagai artefak budaya yang dipengaruhi oleh kebutuhan administrasi, ritual keagamaan, geografi politik, dan, pada era modern, teknologi industri.

Dasar-Dasar Paleografi dan Tipologi Aksara: Fondasi Komunikasi Tertulis

Evolusi sistem tulisan adalah proses panjang yang dimulai dari upaya sederhana merekam objek hingga mencapai kompleksitas representasi fonemik abstrak. Paleografi modern membagi perkembangan ini menjadi tahap pra-tulisan dan aksara sejati berdasarkan kemampuan sistem tersebut untuk secara komprehensif mereplikasi bahasa lisan.

Membedakan Tulisan Sejati dari Pra-Tulisan (Pre-Writing Systems)

Tahap awal komunikasi visual dikenal sebagai pra-tulisan. Sistem ini berfokus pada representasi visual konsep atau benda, yang maknanya tidak terikat pada struktur fonetik bahasa lisan tertentu.

- Piktogram dan Ideogram:Piktogram adalah ideogram yang mewakili objek fisik dengan menggambarkannya secara visual atau ikonik. Ideogram, di sisi lain, mewakili konsep non-visual atau abstrak. Contoh ideogram yang masih digunakan secara global meliputi angka ⟨1⟩, ⟨2⟩, simbol matematika ⟨+⟩, ⟨=⟩, dan simbol mata uang seperti ⟨€⟩ atau ampersan ⟨&⟩. Karena maknanya universal, ideogram dapat menunjukkan ide yang sama di berbagai bahasa lisan.

- Krisis Representasi Lisan:Meskipun efektif untuk pencatatan inventaris atau gagasan sederhana, sistem pra-tulisan gagal merekam struktur gramatikal, infleksi, atau bunyi abstrak, sehingga tidak dapat menyampaikan narasi yang kompleks atau perdebatan filosofis.

- Aksara Sejati (True Writing):Aksara sejati dicapai ketika simbol mulai mewakili unit bahasa lisan, baik itu morfem (logogram) maupun unit bunyi (fonogram). Transisi ini memungkinkan perekaman penuh semua ujaran dan konsep abstrak yang sebelumnya hanya ada dalam tradisi lisan. Kebutuhan peradaban kuno untuk merekam administrasi, hukum, dan ritual secara rinci memaksa manusia mengikat simbol pada struktur fonologi lisan, yang memicu evolusi dari gambar konsep ke representasi bunyi.

Klasifikasi Struktural Aksara (Tipologi Linguistik)

Sistem tulisan sejati diklasifikasikan berdasarkan unit bahasa yang diwakilinya, sebuah tipologi yang mencerminkan upaya manusia untuk menyeimbangkan efisiensi representasi dengan kekayaan fonologis bahasa lisan.

- Logografik (Logographic/Morfemik):Setiap simbol, atau logogram, mewakili satu morfem atau kata spesifik. Aksara Tiongkok (Hanzi) adalah contoh utama sistem logografik yang bertahan hingga kini, meskipun ia berevolusi dari tahap piktogram dan sering menggunakan prinsip fonetik parsial. Sistem ini merupakan tahap awal bagi Cuneiform Sumeria dan Hieroglif Mesir.

- Silabis (Syllabic):Setiap simbol mewakili satu suku kata. Sistem ini secara struktural lebih sederhana daripada logografik karena jumlah suku kata dalam suatu bahasa biasanya jauh lebih sedikit daripada jumlah morfem. Contoh sistem silabis yang murni digunakan dalam bahasa Jepang, khususnya Hiragana dan Katakana.

- Fonemik (Phonemic):Sistem ini mewakili bunyi dasar atau fonem. Sistem fonemik dibagi lagi menjadi tiga sub-tipe, yang mewakili puncak efisiensi paleografis:

- Abjad (Consonantal Alphabet):Hanya merekam konsonan, meninggalkan interpretasi vokal kepada pembaca (Contoh: Abjad Fenisia, Arab, Ibrani). Abjad sangat efisien untuk bahasa Semitik di mana vokal cenderung fleksibel.

- Abugida (Alpha-syllabary):Karakter dasar adalah konsonan dengan vokal inheren; vokal lain ditunjukkan melalui diakritik atau modifikasi karakter. Ini adalah karakteristik kunci dari seluruh Rumpun Aksara Brahmi, yang dominan di Asia Selatan dan Tenggara.

- Alfabet Sejati (True Alphabet):Memiliki simbol terpisah dan eksplisit untuk konsonan dan vokal. Alfabet Yunani adalah penemuan pertama dari sistem ini, yang kemudian diturunkan ke Aksara Latin dan Cyrillic.

Meskipun sistem fonemik (seperti Alfabet Latin) secara umum dianggap paling efisien dalam hal jumlah karakter yang dibutuhkan, keberlangsungan sistem yang rumit (Logografik/Silabis) di Tiongkok dan Jepang menunjukkan bahwa efisiensi linguistik bukanlah satu-satunya faktor pendorong. Logogram, misalnya, unggul dalam konteks kekaisaran yang besar dengan keragaman dialek lisan, di mana representasi semantik visual yang stabil lebih penting daripada transkripsi bunyi lokal.

Aksara Sejati Pertama: Timur Dekat Kuno (±3200 SM)

Aksara sejati muncul secara independen di beberapa lokasi, dengan Timur Dekat Kuno, khususnya Mesopotamia dan Mesir, menjadi pusat inovasi paleografis pertama yang terstruktur.

Cuneiform (Aksara Paku) Sumeria: Dari Akuntansi ke Sastra

Cuneiform, atau aksara paku, muncul di Sumeria (Mesopotamia) sekitar 3200 SM. Asal-usulnya bersifat sangat utilitarian, didorong oleh kebutuhan pencatatan inventaris dan transaksi administratif yang semakin kompleks dalam peradaban perkotaan awal.

Aksara ini menunjukkan evolusi paleografis yang cepat. Berawal dari piktogram sederhana, ia dengan cepat beralih menjadi logogram, dan kemudian, melalui prinsip rebus (menggunakan simbol untuk mewakili bunyi, bukan makna), berevolusi menjadi silabogram (tanda yang mewakili suku kata). Penggunaan stilus berujung paku pada tablet tanah liat mendorong abstraksi bentuk visual secara cepat.

Fleksibilitas Cuneiform memungkinkannya diadopsi oleh Akkadia, Het, dan Elam, yang bahasanya termasuk dalam rumpun yang berbeda (Semitik dan Indo-Eropa). Kecepatan abstraksi Cuneiform didorong oleh tujuan utilitarian dan administrasi, yang memerlukan efisiensi pencatatan.

Hieroglif Mesir: Nilai Sakral dan Administratif

Sistem Hieroglif Mesir Kuno muncul pada periode yang kurang lebih kontemporer dengan Cuneiform, diperkenalkan sekitar 3200 SM dan bertahan lama hingga sekitar 400 Masehi.

- Fungsi dan Struktur:Hieroglif secara tradisional dan terutama digunakan dalam konteks keagamaan dan ritual pada monumen dan makam, yang memberinya julukan “ukiran suci” (berasal dari bahasa Yunani hieroglyphos). Struktur Hieroglif sangat kompleks, menggabungkan Logogram (representasi makna), Fonogram (representasi bunyi), dan Determinan (petunjuk kategori semantik).

- Warisan dan Penelitian:Hieroglif adalah jendela mendalam ke dalam kehidupan sehari-hari, sistem kepercayaan, dan sejarah peradaban Mesir Kuno. Penelitian tentang aksara kuno ini, didukung oleh penemuan penting seperti Batu Rosetta , terus dilakukan untuk mengungkap misteri peradaban kuno ini.

- Turunan Fungsional:Berbeda dengan Cuneiform yang cepat menjadi abstrak, Hieroglif mempertahankan bentuk ikoniknya yang rumit selama ribuan tahun, menyiratkan bahwa tujuan sakral dan ritualistik menghargai retensi bentuk tradisional. Untuk kebutuhan administrasi sehari-hari yang lebih cepat, Bangsa Mesir mengembangkan bentuk kursif yang disebut Hieratik, dan kemudian Demotik, yang secara fungsional memisahkan aksara sakral dari aksara sekuler. Meskipun Hieroglif adalah sistem logografik/ideografik, komponen fonogramnya menyediakan dasar acrophony (menggunakan gambar objek untuk merepresentasikan bunyi pertama objek tersebut) yang kemudian diwarisi oleh Abjad Protosinaitik, menghubungkan Mesir kuno dengan evolusi alfabet di kemudian hari.

Revolusi Fonetik: Garis Keturunan Semitik dan Penciptaan Abjad

Inovasi paleografis terbesar yang mendasari sistem penulisan modern terjadi ketika fokus bergeser sepenuhnya dari representasi kata (Logografik) ke representasi bunyi (Fonemik). Perubahan ini dimulai di wilayah Mediterania Timur.

Abjad Fenisia: Konsonan sebagai Unit Utama

Abjad Fenisia (sekitar 1050 SM) berevolusi dari aksara Protosinaitik. Inovasi utamanya adalah penyederhanaan radikal sistem penulisan, meninggalkan simbol yang kompleks dan hanya menyisakan 22 karakter yang murni mewakili konsonan. Inilah sistem Abjad (aksara konsonantal).

Keberhasilan Abjad Fenisia didorong oleh perdagangan. Para pedagang Fenisia menyebarkan aksara ini melintasi Mediterania, menjadikannya sistem pertama yang dirancang murni untuk kepraktisan dan kecepatan komunikasi, ideal untuk mencatat transaksi. Keberhasilannya didasarkan pada kecocokan linguistik dengan bahasa Semitik, di mana vokal seringkali fleksibel, tetapi makna inti (morfem) dipertahankan oleh gugus konsonan. Inovasi ini adalah solusi yang disesuaikan secara linguistik yang jauh lebih sederhana daripada logogram.

Dominasi Aksara Aram Kekaisaran (Aramaic)

Aksara Aram, turunan langsung dari Fenisia, mencapai penyebaran global yang luar biasa. Aksara ini diadopsi sebagai bahasa dan aksara resmi (Aram Kekaisaran) oleh Kekaisaran Akhemeniyah, menjadikannya alat penting untuk birokrasi dan kekuasaan imperial.

- Aksara Induk Timur Tengah:Aksara Aram kemudian menjadi induk bagi aksara-aksara Semitik yang menyebar ke timur dan selatan, termasuk Abjad Ibrani (berkembang dari Aksara Aram Kekaisaran) dan Abjad Arab (berkembang melalui jalur Nabataea dan Suryani). Kedua aksara ini tetap mempertahankan struktur konsonantal yang efisien untuk bahasa Semitik.

- Warisan Kultural:Bahasa Aram memiliki sejarah selama 3.000 tahun dan menjadi bahasa pemerintahan berbagai kekaisaran. Meskipun kini dianggap terancam punah dan dituturkan oleh komunitas yang terpencar, ia memiliki relevansi keagamaan yang masif, menjadi bahasa asli Yesus Kristus dan bahasa utama dalam sebagian besar Kitab Daniel, Ezra, dan Talmud. Aksara Aram, melalui turunan Ibrani dan Arab, mendominasi Timur Tengah, menunjukkan bahwa aksara, sekali terinstitusionalisasi dalam teks suci atau administrasi, dapat melampaui dan bertahan lebih lama daripada bahasa lisan yang melahirkannya.

Globalisasi Alfabet: Fenisia ke Eropa (Pembentukan Alfabet Sejati)

Transisi dari Abjad (konsonantal) Fenisia ke Alfabet Sejati (yang memiliki vokal) yang terjadi di Yunani merupakan titik balik paling krusial yang membentuk sistem penulisan di Barat.

Aksara Yunani: Penambahan Vokal dan Titik Balik Kritis

Bangsa Yunani mengadopsi Abjad Fenisia sekitar abad ke-8 SM. Namun, sebagai penutur bahasa Indo-Eropa, mereka menghadapi kesulitan untuk merekam bahasa mereka secara akurat karena kurangnya representasi vokal eksplisit dalam Abjad Semitik.

Mereka mengatasi masalah ini melalui inovasi paleografis terbesar: bunyi-bunyi konsonan Fenisia yang tidak ada dalam bahasa Yunani direpurpos menjadi vokal. Misalnya, konsonan Semitik He diubah fungsinya menjadi Epsilon Yunani, yang mewakili bunyi vokal /e/. Inovasi cerdas ini menciptakan Alfabet Sejati, model standar yang menyediakan simbol terpisah untuk konsonan dan vokal, menjadikannya lebih universal dan kurang terikat pada kekhasan fonologi Semitik. Penemuan vokal oleh Yunani adalah hasil dari kegagalan adaptasi linguistik Fenisia terhadap bahasa asing, yang secara ironis, memicu solusi universal.

Aksara Etruria dan Latin (Romawi): Standardisasi Hegemonik

Alfabet Yunani menyebar ke Semenanjung Italia, diadopsi oleh Bangsa Etruria, dan kemudian diserap oleh Bangsa Romawi, menjadi Aksara Latin (Alfabet Romawi). Sistem ini terdiri dari 26 huruf dasar (A-Z) dan menjadi dasar bagi bahasa Inggris, bahasa-bahasa Eropa Barat, dan banyak bahasa lain di seluruh dunia, meskipun beberapa bahasa menambahkan huruf tambahan atau tanda diakritik.

Dominasi Aksara Latin didorong terutama oleh ekspansi Kekaisaran Romawi, diikuti oleh kolonialisme Eropa, dan hegemoni ekonomi serta teknologi modern. Keberhasilan Aksara Latin di seluruh dunia dibandingkan aksara turunan Yunani lainnya (seperti Cyrillic) tidak didasarkan pada desain huruf yang lebih unggul, melainkan pada kekuatan imperialitas yang menyertainya; aksara berfungsi sebagai alat kekuasaan.

Turunan Lain: Aksara Cyrillic

Aksara Cyrillic juga diturunkan dari Alfabet Yunani, dirancang untuk menyesuaikan fonologi kompleks bahasa-bahasa Slavia. Meskipun memiliki beberapa huruf yang mirip Latin, Cyrillic memiliki karakter unik untuk mewakili bunyi-bunyi khusus dalam bahasa Slavia. Selain digunakan untuk menulis bahasa-bahasa Slavia, huruf-huruf Yunani, dan juga Cyrillic, sering digunakan dalam matematika dan sains.

Perbandingan Evolusi Abjad Fenisia ke Aksara Klasik

| Fenisia (Abjad) | Yunani (Alfabet) | Latin (Romawi) | Perubahan Fonetik Kunci & Implikasi |

| 𐤃 (Daleth) | Δ (Delta) | D (Dee) | Konsonan plosif dipertahankan |

| 𐤄 (He) | E (Epsilon) | E (E) | Konsonan Semitik (glotal /h/) diubah fungsinya menjadi Vokal /e/ (Alfabet Sejati lahir) |

| 𐤅 (Waw) | (Ϝ) Digamma / Υ (Upsilon) | F (Eff) / V (Vee) | Diferensiasi antara vokal dan konsonan labial |

| 𐤈 (Teth) | Θ (Theta) | Tidak ada padanan langsung | Representasi bunyi aspirasi (Theta) |

Aksara Abugida dan Asia Selatan-Tenggara: Rumpun Brahmi

Sementara wilayah Barat mengadopsi model Alfabet Sejati, wilayah Asia Selatan mengembangkan sistem penulisan yang sangat berbeda dan efisien, yang dikenal sebagai Rumpun Aksara Brahmi.

Rumpun Aksara Brahmi: Tipologi Abugida

Aksara Brahmi, yang berkembang di India sekitar abad ke-3 SM, adalah nenek moyang bagi hampir semua aksara di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Aksara ini termasuk dalam sistem Abugida. Dalam Abugida, karakter dasar mewakili konsonan yang selalu diikuti oleh vokal inheren (CV). Diakritik (tanda baca kecil) kemudian digunakan untuk memodifikasi vokal inheren tersebut atau menghilangkan vokal agar hanya menjadi konsonan murni.

Aksara ini adalah solusi yang sangat cocok untuk bahasa-bahasa di Asia Selatan dan Tenggara yang cenderung memiliki struktur suku kata CV yang teratur. Penyebaran Brahmi ke Asia Tenggara (Indik) didorong oleh difusi agama (Hindu dan Buddha) dan pengaruh budaya India melalui rute perdagangan, bukan melalui penaklukan militer, yang menunjukkan kekuatan diseminasi budaya.

Aksara Kawi dan Evolusi di Nusantara

Di kepulauan Nusantara, Brahmi Selatan berkembang menjadi Aksara Pallawa (varian Grantha), yang menyebar melalui kapal dagang dan penutur agama. Aksara Pallawa kemudian menjadi cikal bakal Aksara Kawi Kuna (Kawi Kuno). Aksara Kawi adalah fondasi utama bagi hampir semua aksara tradisional yang dikembangkan di kepulauan Indonesia dan Filipina, yang secara kolektif disebut aksara Nusantara.

Aksara Kawi terdiferensiasi sesuai kebutuhan fonologi Austronesia, menghasilkan sejumlah besar aksara regional:

- Aksara Jawa, Sunda, dan Bali:Berkembang dari Kawi Kuna sekitar abad ke-11 hingga ke-14 M. Aksara Bali, misalnya, muncul sekitar abad ke-11 Masehi, digunakan untuk menulis bahasa Bali.

- Aksara Sulawesi dan Sumatera:Aksara Lontara di Sulawesi, digunakan untuk bahasa Bugis dan Makassar, berkembang sekitar abad ke-17 M. Aksara Batak di Sumatera, serta aksara Rejang, juga merupakan turunan Kawi Kuna.

- Filipina:Aksara seperti Baybayin (untuk Tagalog, punah), Buhid, Hanunó’o, dan Tagbanwa (hampir punah) juga berevolusi dari Kawi Kuna.

Banyak aksara Nusantara ini, termasuk Rejang dan Tagbanwa, kini jarang digunakan atau terancam punah. Oleh karena itu, upaya konservasi saat ini, termasuk standardisasi Unicode dan edukasi, sangat penting untuk menjaga warisan yang berasal dari Aksara Kawi/Pallawa ini.

Hangeul dan Jejak Keturunan Brahmi yang Diperdebatkan

Meskipun letaknya jauh di Asia Timur, ada hipotesis paleografis yang menghubungkan aksara Hangeul Korea dengan rumpun Brahmi. Hipotesis yang diajukan oleh Gari Ledyard menyatakan bahwa Hangeul mungkin didasarkan pada aksara ‘Phags-pa dari Mongol, yang merupakan turunan dari aksara Tibet, dan Tibet sendiri adalah keturunan dari Brahmi. Hipotesis ini, meskipun memerlukan verifikasi lebih lanjut, menggarisbawahi potensi jangkauan paleografis yang luas dari sistem Abugida di seluruh Asia.

Logografik dan Campuran Sistem di Asia Timur

Asia Timur menyajikan model evolusi aksara yang berbeda, didominasi oleh pengaruh logografik Tiongkok, yang menghasilkan sistem penulisan yang kompleks dan adaptif.

Hanzi (Aksara Tiongkok): Konsistensi Semantik Melalui Abad

Hanzi adalah sistem logografik tertua yang masih digunakan di dunia. Setiap karakter, atau logogram, mewakili morfem dan suku kata. Keunggulan struktural Hanzi terletak pada kemampuannya untuk mempertahankan kesamaan makna tertulis meskipun terjadi divergensi lisan yang drastis di antara berbagai dialek Tiongkok (seperti Mandarin dan Kanton). Hal ini menjadikan Hanzi alat pemersatu kekaisaran yang vital.

Hanzi menyebar luas di Asia Timur sebagai simbol prestise budaya dan politik, yang memengaruhi sistem penulisan di Jepang (Kanji) dan Korea (Hanja). Hanzi, meskipun rumit, unggul dalam mempertahankan makna semantik (kata 漢字, misalnya, dibaca berbeda di Tiongkok, Jepang, dan Korea, tetapi maknanya “karakter Tiongkok” tetap sama). Logogram memprioritaskan transmisi makna yang stabil melalui waktu dan ruang, mengorbankan kesetiaan fonetik.

Sistem Campuran Jepang (Kanji, Kana)

Jepang mengadopsi Hanzi, menyebutnya Kanji, tetapi karena bahasa Jepang secara struktural berbeda dari bahasa Tiongkok (Jepang adalah bahasa aglutinatif dengan infleksi yang kaya), mereka harus melengkapi sistem logografik dengan aksara fonetik. Sistem Jepang yang sangat dinamis dan kompleks menggabungkan tiga sistem penulisan:

- Kanji:Digunakan untuk akar kata, konsep, dan nama benda, dipinjam dari Tiongkok.

- Hiragana:Aksara silabis yang digunakan untuk menulis infleksi gramatikal, kata-kata asli Jepang, dan partikel.

- Katakana:Aksara silabis yang digunakan terutama untuk kata serapan asing, onomatope, dan penekanan.

Jepang memilih jalur adaptasi yang kompleks, menciptakan Kana untuk melengkapi Kanji, karena kedekatan budaya dan struktur bahasa mereka memungkinkan peminjaman karakter semantik.

Inovasi Radikal Korea (Hangul)

Korea awalnya menggunakan Hanja (karakter Tiongkok). Namun, pada abad ke-15, Dinasti Joseon menciptakan Hangul. Hangul adalah sistem fonetik murni yang dirancang secara ilmiah untuk kemudahan belajar dan kesesuaian dengan fonologi Korea.

Penciptaan Hangul merupakan inovasi radikal dan keputusan politik-linguistik yang berhasil untuk memprioritaskan literasi universal dan efisiensi fonetik, berlawanan dengan logogram Hanzi yang dianggap tidak cocok untuk struktur aglutinatif Korea. Kontras ini menunjukkan bahwa adopsi aksara seringkali didorong oleh keseimbangan antara kepentingan budaya dan kebutuhan pragmatis masyarakat.

Aksara dan Teknologi Modern: Dari Gutenberg ke Unicode

Perkembangan teknologi, dari mesin cetak mekanis hingga komputasi digital, memiliki dampak yang sangat besar pada standardisasi, penyebaran, dan konservasi aksara global.

Revolusi Gutenberg dan Standardisasi Aksara Latin

Penemuan mesin cetak dengan movable type oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 di Eropa memicu Revolusi Informasi. Mesin cetak meruntuhkan monopoli pengetahuan yang selama ini dipegang oleh kalangan elite dan gereja, menjadikan buku lebih terjangkau dan memperluas akses pengetahuan bagi masyarakat umum. Hal ini memicu peningkatan dramatis dalam tingkat melek huruf di seluruh Eropa.

Secara teknologis, mesin cetak sangat cocok dan mudah dioptimalkan untuk Aksara Latin (alfabet sejati) karena sifatnya yang modular dan terbatas pada 26 huruf dasar (A-Z). Kesesuaian industri ini memperkuat dominasi Latin. Keberhasilan Latin tidak hanya didorong oleh penyebarannya secara politis, tetapi juga karena kemudahannya untuk diindustrialisasi. Teknologi cetak menciptakan umpan balik positif di mana teknologi mempromosikan aksara yang paling sesuai dengan desainnya. Untuk mencetak secara massal, mesin cetak mendorong standardisasi aksara Eropa dengan menghilangkan variasi regional dalam bentuk huruf.

Aksara di Abad Digital

Digitalisasi aksara menimbulkan tantangan logistik yang signifikan. Aksara yang memiliki ribuan karakter (Hanzi) atau yang membutuhkan representasi diakritik kompleks (Abugida Brahmi) jauh lebih sulit untuk diprogramkan daripada Alfabet Latin yang sederhana.

Standardisasi digital ditangani oleh pengembangan standar Unicode. Unicode adalah proyek paleografis modern terbesar, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua aksara global—termasuk yang kecil, terancam punah, atau kuno—dapat direpresentasikan secara seragam dalam komputasi. Ini sangat penting untuk menjaga warisan aksara kuno. Teknologi cetak modern, seperti cetak digital, menawarkan hasil yang sangat tajam dan jelas, memungkinkan reproduksi detail halus yang esensial untuk aksara non-Latin yang kompleks. Sementara itu, cetak offset tetap efisien untuk proyek-proyek yang memerlukan jumlah cetakan yang sangat besar.

Kebangkitan Kembali Ideogram

Dalam komunikasi digital kontemporer, muncul tren kembali ke komunikasi visual yang tidak terikat fonem. Emoji dan simbol-simbol lain yang digunakan dalam pesan teks berfungsi sebagai ideogram modern, menyampaikan konsep lintas bahasa (mirip dengan angka kuno). Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun alfabet telah mendominasi komunikasi formal, dorongan manusia untuk menggunakan representasi visual yang universal masih tetap kuat dalam lingkungan digital yang serba cepat.

Kesimpulan

Sejarah aksara adalah narasi kompleks mengenai adaptasi linguistik dan penyebaran budaya yang didorong oleh kebutuhan fungsional. Aksara tidak berevolusi secara linier menuju kesempurnaan fonetik; sebaliknya, keberhasilan suatu sistem bergantung pada kecocokannya dengan struktur bahasa (misalnya, Abjad untuk Semitik, Abugida untuk CV-Asia), material penulisan (Cuneiform di tanah liat), dan kekuatan geopolitik yang menyertainya (Latin dan imperialitas).

Dari tablet Cuneiform di Mesopotamia dan ukiran suci Hieroglif Mesir , aksara berevolusi menuju efisiensi fonetik murni melalui inovasi vokal Yunani, menghasilkan Alfabet Latin yang mendominasi global. Sementara itu, di Asia, Brahmi menyebar melalui difusi agama ke Nusantara, melahirkan Aksara Kawi dan seluruh turunannya , sedangkan Hanzi mempertahankan sistem Logografik untuk menyatukan keragaman dialek.

Di era modern, teknologi, khususnya mesin cetak Gutenberg, memperkuat hegemoni Latin , namun digitalisasi melalui Unicode kini menawarkan harapan untuk melestarikan keanekaragaman aksara dunia, termasuk sistem Abugida Nusantara yang terancam punah. Penelitian berkelanjutan mengenai aksara kuno adalah upaya yang terus dilakukan untuk melengkapi pemahaman kita tentang sejarah komunikasi manusia.