De-Globalisasi Parsial: Konteks dan Paradigma Baru Rantai Pasokan Global

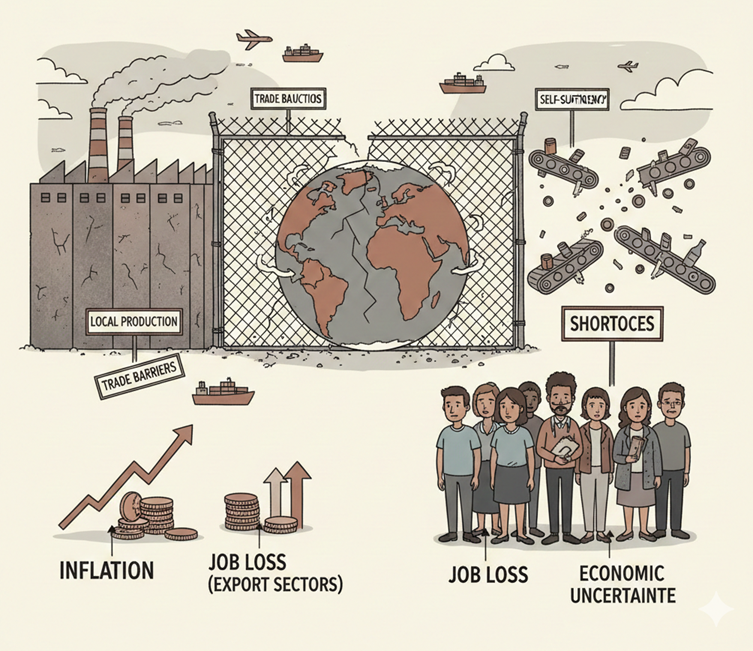

Restrukturisasi rantai pasokan global saat ini menandai pergeseran substansial dari era globalisasi yang berfokus pada efisiensi biaya satu titik, menuju model yang menekankan ketahanan, stabilitas, dan kedekatan geopolitik. Fenomena ini, yang sering disebut sebagai de-globalisasi parsial, didorong oleh serangkaian faktor ekonomi dan non-ekonomi yang kompleks.

Definisi dan Evolusi Strategi Diversifikasi: Dari China Plus One (C+1) hingga Friend-Shoring

Strategi bisnis yang kini dominan di kalangan perusahaan multinasional (MNCs) adalah China Plus One (C+1). C+1, atau disingkat C+1, didefinisikan sebagai strategi menghindari investasi tunggal di Tiongkok dan melakukan diversifikasi bisnis ke negara-negara berkembang lainnya, seperti India, Thailand, atau Vietnam. Selama dua dekade terakhir, perusahaan Barat didominasi oleh investasi di Tiongkok, tertarik oleh biaya produksi yang sangat rendah dan pasar konsumen domestik yang masif. Namun, konsentrasi bisnis yang berlebihan di Tiongkok memicu perlunya diversifikasi, yang didorong oleh alasan biaya, keamanan, dan stabilitas jangka panjang.

Pergeseran ini melampaui perhitungan biaya semata. Ketegangan geopolitik yang memuncak antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, yang diawali dengan perang dagang dan pengenaan tarif, menjadi pemicu utama restrukturisasi ini.2 AS secara eksplisit menuduh Tiongkok terlibat dalam praktik perdagangan yang tidak adil dan mewajibkan perusahaan AS untuk mentransfer teknologi mereka ke Tiongkok. Selain perang dagang, gangguan tak terduga seperti pandemi COVID-19 dan krisis kesehatan publik lainnya, serta cuaca ekstrem, menunjukkan kerentanan rantai pasokan yang terlalu luas. Ketakutan akan kerentanan ini, ditambah dengan kekhawatiran atas penurunan manufaktur di negara-negara maju, mempercepat sentimen untuk merestrukturisasi rantai nilai global.

Fenomena ini lebih akurat digambarkan sebagai de-risking atau diversifikasi, alih-alih pemisahan total (decoupling). Data perdagangan AS menunjukkan bahwa impor dari Tiongkok memang menurun, dari 22% pada tahun 2017 menjadi 17% pada tahun 2022. Sebaliknya, impor AS dari negara-negara seperti Vietnam, Taiwan, India, dan Meksiko meningkat signifikan sejak 2017. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak meninggalkan Tiongkok sepenuhnya, tetapi mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada satu pusat produksi.

Namun, laporan mendalam mengenai evolusi rantai pasokan menunjukkan implikasi yang lebih kompleks: penguatan rantai pasokan tidak langsung. Meskipun impor langsung AS dari Tiongkok berkurang, rantai pasokan tidak langsung yang melibatkan Tiongkok, khususnya melalui negara-negara friendshore atau nearshore seperti Vietnam dan Meksiko, justru menguat. Hal ini menunjukkan bahwa pabrik-pabrik milik Tiongkok atau pabrik di negara-negara penerima relokasi masih sangat bergantung pada komponen hulu dari Tiongkok. Meskipun perakitan akhir dipindahkan untuk menghindari tarif AS atau mendekati pasar, Tiongkok mempertahankan peran krusial dalam penyediaan input. Kondisi ini menciptakan risiko transshipment (pemindahan asal barang) dan menegaskan bahwa relokasi yang terjadi masih bersifat parsial dan sangat terkait dengan Tiongkok pada level komponen.

Posisi Asia Tenggara dan Meksiko dalam Arsitektur Perdagangan AS yang Baru

Dalam arsitektur perdagangan yang direstrukturisasi ini, dua kawasan geografis menonjol sebagai penerima manfaat utama: Asia Tenggara (melalui C+1) dan Meksiko (melalui Nearshoring).

Meksiko memperoleh keunggulan signifikan melalui strategi Nearshoring, yaitu pemindahan operasi manufaktur ke lokasi yang secara geografis lebih dekat dengan pasar utama, terutama AS. Keuntungan kedekatan ini sangat terasa dalam hal logistik dan waktu pengiriman. Sebagai contoh, pengiriman barang dari Querétaro, Meksiko, ke Chicago, AS, biasanya hanya membutuhkan waktu tujuh hari, jauh lebih cepat dibandingkan pengiriman dari Shanghai ke Chicago yang memakan waktu sekitar 37 hari. Keunggulan ini, ditambah dengan perjanjian perdagangan yang sudah mapan seperti USMCA (United States–Mexico–Canada Agreement), memungkinkan Meksiko melampaui Tiongkok sebagai sumber impor utama AS pada tahun 2023, dengan keunggulan perdagangan yang signifikan. Sektor industri di Meksiko yang sangat diuntungkan termasuk otomotif, elektronik, kedirgantaraan, dan teknologi medis, yang terkonsentrasi di negara-negara industri seperti Baja California dan Nuevo León.

Sementara itu, Asia Tenggara, yang dipimpin oleh Vietnam dan diikuti Indonesia, diuntungkan melalui strategi C+1. Negara-negara di kawasan ini menawarkan biaya produksi yang kompetitif, tenaga kerja yang relatif muda, dan, dalam kasus Vietnam, reformasi regulasi yang mendukung kemudahan berbisnis dan infrastruktur yang terus membaik. Pilihan antara Nearshoring (Meksiko) dan C+1 (Asia Tenggara) bergantung pada perhitungan strategis MNC: apakah prioritasnya adalah kecepatan pasar (time-to-market) untuk konsumen Amerika Utara, ataukah biaya operasional total dan akses pasar global melalui jaringan FTA yang luas.

Analisis Komparatif: Memetakan Keunggulan Negara Penerima Relokasi

Analisis kinerja investasi dan daya saing manufaktur di tiga negara penerima manfaat utama—Vietnam, Indonesia, dan Meksiko—menunjukkan disparitas yang signifikan dalam kemampuan mereka menyerap dan mengkapitalisasi pergeseran rantai pasokan.

Tinjauan Kinerja FDI (2020–2024): Disparitas dalam Penyerapan Investasi

Vietnam telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam menarik dan merealisasikan investasi asing langsung (FDI) di tengah tren C+1. Pada akhir tahun 2024, modal FDI yang dicairkan (disbursed capital) di Vietnam diperkirakan mencapai USD 25.35 miliar, sebuah peningkatan 9.4% dibandingkan tahun 2023, menandai tingkat pencairan tertinggi yang pernah dicatat. Modal baru yang terdaftar, modal yang disesuaikan, dan kontribusi modal asing mencapai hampir USD 38.23 miliar. Sektor manufaktur dan pengolahan menjadi magnet investasi terbesar, menarik USD 12.57 miliar (81.6% dari total investasi asing). Peningkatan ini juga didukung oleh investor regional, di mana Singapura menjadi investor terbesar, diikuti oleh Tiongkok, Swedia, dan Jepang.

Indonesia juga mencatat aliran masuk FDI yang sehat. Indonesia mencatat FDI sebesar USD 24.70 miliar pada tahun 2022, meningkat 16.45% dari tahun sebelumnya, dan diproyeksikan mencapai USD 23.67 miliar pada tahun 2024. Meskipun angka-angka ini menunjukkan peningkatan, tantangan bagi Indonesia adalah memastikan bahwa FDI tersebut terarah secara spesifik ke sektor manufaktur berteknologi tinggi yang menjadi inti dari pergeseran C+1, dibandingkan investasi pada sektor sumber daya alam atau infrastruktur.

Sementara itu, Meksiko menunjukkan keberhasilan yang terfokus pada integrasi pasar Amerika Utara. Walaupun data FDI total yang komparatif penuh mungkin bervariasi , kenaikan impor Meksiko ke AS telah mengukuhkan statusnya sebagai pusat manufaktur nearshoring, khususnya di kluster industri yang berdekatan dengan perbatasan AS.

Namun, data komparatif dari tahun 2019 hingga 2023 mengungkapkan sebuah kontradiksi strategis yang penting dalam dinamika relokasi. Meskipun Meksiko memiliki keunggulan geografis yang tak tertandingi ke pasar AS, laju pertumbuhan ekspor negara-negara Asia Tenggara ke AS menunjukkan performa yang lebih unggul. Impor AS dari Meksiko hanya naik sebesar 34% selama periode tersebut, sementara impor AS dari Vietnam, Malaysia, India, dan Indonesia secara kolektif melonjak sebesar 54%.

Fenomena ini menunjukkan bahwa keunggulan geografis Meksiko (proximity) belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi keunggulan pasar absolut di mata MNCs. Analisis ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor non-geografis, seperti stabilitas operasional, kualitas infrastruktur, ekosistem manufaktur yang sudah terbentuk, dan jaringan FTA yang ekstensif di Asia (terutama Vietnam), seringkali dianggap lebih unggul dan krusial oleh investor dibandingkan keuntungan waktu pengiriman semata. Dalam konteks Tiongkok Plus One, negara-negara Asia ini berhasil mengungguli Meksiko bahkan dalam kategori produk di mana Meksiko sudah menjadi pemimpin pasar, seperti peralatan listrik, mesin, dan komponen mekanis. Hal ini menyoroti bahwa ketahanan rantai pasokan yang dicari oleh MNCs tidak hanya diukur berdasarkan jarak fisik, tetapi pada stabilitas dan efisiensi lingkungan operasional.

Komparasi Daya Saing Manufaktur dan Kondisi Makro

Untuk memahami pilihan investor, perbandingan indikator makro dan daya saing manufaktur sangat penting.

Table 1: Perbandingan Indikator Makro Ekonomi dan Daya Saing Manufaktur

| Indikator | Indonesia (Data 2020-2022) | Vietnam (Data 2020-2022) | Meksiko (Data 2022) |

| PDB per Kapita (USD) | $3,869.59 | Data K/A (Diharapkan kompetitif) | $8,346.70 |

| Upah Minimum (Perkiraan) | Tertinggi $248/bulan | Kompetitif (Diharapkan serupa) | $8.80/hari (Sekitar $264/bulan) |

| Tingkat Pajak Perusahaan (Standar) | 20% | Standar 20% | 30% |

| Jumlah Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) | 15 | 15+ (termasuk CPTPP, EVFTA, RCEP) 15 | 13 (termasuk USMCA) |

| Biaya Logistik (% PDB) | >23% | ~16.8% | Data K/A |

Berdasarkan perbandingan ini, Indonesia dan Vietnam menawarkan biaya tenaga kerja yang sangat kompetitif dibandingkan dengan Tiongkok yang biayanya terus meningkat, atau Meksiko (walaupun biaya tenaga kerja Meksiko hanya 22% dari pekerja terampil di AS).

Namun, perbedaan mendasar terletak pada integrasi perdagangan dan efisiensi logistik. Vietnam telah berhasil mengintegrasikan ekonominya melalui jaringan FTA yang luas, termasuk CPTPP, EVFTA (dengan Uni Eropa), dan RCEP. Akses pasar ke lebih dari 50 negara ini tidak hanya membuka peluang ekspor tetapi juga membangun kepercayaan investor asing, yang melihat Vietnam sebagai basis produksi yang terintegrasi secara global. Indonesia, meskipun memiliki jumlah FTA yang sebanding , masih harus mengatasi hambatan non-fiskal internal yang signifikan, seperti yang akan dibahas di bagian logistik.

Analisis Mendalam Tantangan Operasional Negara Tujuan

Keputusan relokasi manufaktur dipandu oleh tiga pilar utama: logistik, tenaga kerja terampil, dan insentif. Analisis komparatif menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan struktural yang lebih dalam dibandingkan dengan para pesaingnya, terutama Vietnam dan Meksiko, dalam pilar logistik dan tenaga kerja.

Kendala Infrastruktur dan Efisiensi Logistik (Barrier to Entry Indonesia)

Salah satu faktor penentu terpenting bagi MNCs yang merelokasi produksi volume tinggi adalah efisiensi logistik. Indonesia saat ini menghadapi kendala struktural yang parah dalam sektor ini. Biaya logistik nasional di Indonesia masih berada di atas 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Perbandingan ini sangat merugikan bagi Indonesia ketika dihadapkan dengan Vietnam. Vietnam telah melakukan reformasi kebijakan yang berhasil menekan biaya logistik nasionalnya hingga sekitar 16.8% dari PDB, berdasarkan data World Bank tahun 2021. Disparitas sebesar 6.2% PDB ini memiliki dampak yang menghancurkan pada daya saing manufaktur Indonesia. Bagi perusahaan multinasional yang memindahkan basis produksi barang dengan margin kompetitif dari Tiongkok, perbedaan efisiensi operasional sebesar 6.2% PDB ini secara inheren mengikis profitabilitas.

Analisis ini menunjukkan bahwa biaya logistik bertindak sebagai deal breaker mutlak yang mengesampingkan keefektifan insentif fiskal apa pun yang ditawarkan oleh Indonesia. Selama mutu kualitas infrastruktur logistik di Indonesia masih lemah dan biaya operasionalnya jauh di atas standar regional (Vietnam), insentif seperti tax holiday akan tergerus habis oleh inefisiensi rantai pasokan. Investor mencari lokasi yang menawarkan biaya operasional total yang paling rendah; reformasi struktural yang komprehensif diperlukan untuk menekan biaya logistik, tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan efisiensi dan digitalisasi proses.

Strategi Indonesia untuk menarik investasi, seperti pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), memang mencoba mengatasi masalah ini. KEK Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), misalnya, didirikan sebagai hub logistik internasional yang menawarkan paket insentif dan perizinan yang disederhanakan, bertujuan menciptakan keunggulan kompetitif. Namun, keberhasilan KEK harus direplikasi di seluruh rantai pasokan domestik Indonesia untuk dapat bersaing dengan efisiensi logistik Vietnam.

Kesenjangan Keterampilan Tenaga Kerja (Talent Gap)

Pilar kedua adalah ketersediaan tenaga kerja terampil, terutama untuk industri yang bergerak menuju Revolusi Industri 4.0, yang menuntut digitalisasi, otomasi, dan optimalisasi produksi.

Indonesia menghadapi kesenjangan keterampilan yang signifikan. Menteri Ketenagakerjaan RI mencatat bahwa sekitar 80% angkatan kerja Indonesia merupakan lulusan SD, SMP, dan SMA sederajat.20 Yang lebih mengkhawatirkan, lulusan pelatihan vokasi di Indonesia baru mencapai sekitar 1% dari angkatan kerja, sebuah angka yang jauh tertinggal dibandingkan Vietnam, yang telah mencapai rasio 10% lulusan pelatihan vokasional.

Kesenjangan ini memiliki konsekuensi strategis yang serius. Ketika MNCs merelokasi pabrik elektronik atau otomotif canggih yang sangat terotomasi dari Tiongkok, mereka mencari basis tenaga kerja yang sudah siap untuk mengoperasikan teknologi 4.0. Vietnam, dengan basis tenaga kerja terampil yang lebih besar, secara inheren lebih menarik untuk investasi padat teknologi.

Jika Indonesia tidak segera mengatasi kesenjangan keterampilan ini, negara ini berisiko hanya menarik relokasi industri ‘warisan’ yang padat karya, bernilai tambah rendah, dan tidak memerlukan keterampilan khusus. Hal ini dapat menghambat tujuan Indonesia untuk beralih menjadi ekonomi bernilai tinggi, yang memerlukan transformasi pasar kerja melalui pengembangan strategi vokasi yang diselaraskan dengan kebutuhan industri.

Tantangan Non-Ekonomi: Keamanan dan Ketersediaan Energi (Studi Kasus Meksiko)

Di sisi lain, Meksiko, meskipun unggul dalam kedekatan geografis, menghadapi serangkaian kendala non-ekonomi yang membatasi potensi nearshoring mereka. Tantangan utama yang ditekankan oleh para analis adalah kurangnya infrastruktur dan masalah keamanan.

- Isu Keamanan: Risiko keamanan tetap menjadi tantangan substantif dan persisten di Meksiko. Risiko ini sering kali diminimalisir dalam perhitungan bisnis awal, namun secara riil meningkatkan biaya operasional, asuransi, dan kompleksitas rantai pasokan.

- Ketersediaan Energi: Salah satu kendala terbesar bagi Meksiko adalah sektor energinya. Permintaan investasi manufaktur skala besar memerlukan pasokan energi yang stabil, memadai, dan terjangkau. Namun, Meksiko menghadapi masalah serius dalam kapasitas pembangkitan dan transmisi listrik. Kekurangan pasokan energi ini menghambat kemampuan Meksiko untuk menampung gelombang relokasi industri skala besar yang datang dari Asia.

Meksiko memiliki keunggulan lingkungan bisnis yang dibentuk oleh USMCA dan integrasi rantai manufaktur yang telah berlangsung selama puluhan tahun, menghasilkan ekosistem industri yang mapan. Namun, hambatan seperti ketersediaan energi, air yang terbatas, dan biaya pembiayaan yang tinggi, jika tidak diatasi, akan terus membuat negara-negara Asia (yang mampu menawarkan pasokan energi lebih stabil dan biaya tenaga kerja/logistik yang kompetitif) tumbuh lebih cepat dalam rantai pasokan AS.

Table 2: Perbandingan Kinerja Logistik dan Tantangan Operasional Kunci

| Kriteria Daya Saing | Indonesia | Vietnam | Meksiko (Nearshoring) |

| Biaya Logistik (% PDB) | >23% 15 | ~16.8% | Data K/A (Keunggulan Jarak) |

| Kualitas Infrastruktur | Mutu kualitas lemah 17, perlu reformasi struktural | Lebih baik, mendukung kemudahan berbisnis | Kekurangan energi, air, dan infrastruktur umum |

| Kualitas SDM Vokasi (% Lulusan) | ~1% 20 | ~10% | Kekurangan tenaga kerja terampil |

| Risiko Non-Ekonomi Kunci | Kerentanan pasokan bahan baku dari Tiongkok (70% elektronik) | Ketergantungan rantai pasokan tidak langsung dari Tiongkok | Isu Keamanan dan Ketersediaan Energi |

Reorientasi Kebijakan Insentif dalam Lanskap Pajak Global (Pilar 2)

Daya tarik suatu negara penerima relokasi tidak hanya bergantung pada biaya operasional tetapi juga pada kerangka insentif fiskal yang ditawarkan. Namun, efektivitas instrumen insentif tradisional kini berada di bawah ancaman serius dari penerapan konsensus pajak minimum global (Pilar 2).

Instrumen Insentif Fiskal Tradisional di Indonesia dan Vietnam

Indonesia secara historis mengandalkan instrumen seperti Tax Holiday dan Tax Allowance untuk menarik investasi asing langsung. Premisnya adalah bahwa tarif pajak yang lebih rendah akan memberikan insentif finansial yang lebih besar bagi perusahaan multinasional (MNEs) untuk berinvestasi di Indonesia.

Di Vietnam, pemerintah juga menawarkan kebijakan preferensial yang luas. Misalnya, pemerintah mengusulkan tarif pajak preferensial, pembebasan, dan pengurangan pajak penghasilan badan untuk perusahaan sains dan teknologi. Perusahaan-perusahaan ini juga menikmati pembebasan pajak sewa tanah di zona insentif investasi khusus. Selain itu, Vietnam menggunakan insentif berbasis lahan, dengan mengusulkan perpanjangan pembebasan pajak atas penggunaan lahan pertanian hingga tahun 2030, sebagai langkah untuk mendorong investasi dan daya saing di sektor pertanian.

Secara domestik, Indonesia juga menggunakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai strategi unggulan. KEK, seperti KEK Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), menawarkan paket insentif fiskal dan nonfiskal yang komprehensif, termasuk keringanan pajak, pembebasan bea masuk, perizinan yang disederhanakan, dan layanan administrasi satu atap. KEK ini didukung oleh investasi besar-besaran dalam infrastruktur, menjadikannya pusat pertumbuhan yang dirancang untuk menarik investasi berkualitas tinggi.

Dampak Krusial Aturan Pajak Minimum Global (Pilar 2 GloBE)

Meskipun instrumen insentif tradisional ini telah efektif di masa lalu, implementasi Pilar 2 dari kerangka Global Anti Base Erosion (GloBE) mengancam untuk mengikis daya tariknya secara fundamental. Pilar 2 menetapkan tarif pajak minimum global (GMT) sebesar 15% untuk MNEs dengan pendapatan di atas €750 juta.

Ancaman terbesar bagi kebijakan insentif Indonesia dan negara ASEAN lainnya adalah erosi efektivitas Tax Holiday dan insentif berbasis tarif rendah. Berdasarkan aturan GloBE, jika suatu negara memberikan insentif yang menyebabkan ETR (Effective Tax Rate) anak perusahaan multinasional turun di bawah 15%, negara tempat perusahaan induk (misalnya, AS atau Jepang) berhak mengenakan top-up tax sesuai Income Inclusion Rules (IIR). Ini berarti insentif yang ditawarkan oleh Indonesia tidak lagi menguntungkan MNE secara keseluruhan, karena selisih pajak tersebut akan dibayarkan di negara asal. Akibatnya, insentif fiskal Indonesia akan menjadi tidak ampuh lagi untuk menarik investasi.

Menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk mengamankan basis pajak domestik. Strategi ini adalah penyusunan instrumen Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT). Dengan menerapkan QDMTT, Indonesia memastikan bahwa jika ETR MNE jatuh di bawah 15%, pajak top-up tersebut akan dikenakan di Indonesia dan masuk ke kas negara domestik. Hal ini mencegah hak pemajakan top-up diambil oleh negara induk, sehingga menjaga basis pajak Indonesia tetap utuh.

Implementasi Pilar 2 mendorong perlunya penyesuaian fokus insentif fiskal. Pemerintah harus menyeimbangkan kebijakan insentif dengan menggeser fokus dari instrumen berbasis tarif rendah (seperti tax holiday) ke instrumen berbasis biaya, seperti Super Deduction. Super Deduction—pengurangan besar atas biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas penelitian, pengembangan, dan pelatihan sumber daya manusia—diperbolehkan dalam kerangka Pilar 2 dan dapat meningkatkan profitabilitas MNE tanpa mengurangi ETR di bawah 15%. Pergeseran ini merupakan langkah strategis untuk mempertahankan daya saing investasi nasional di era pajak minimum global.

Risiko dan Proyeksi Keberlanjutan Tren

Meskipun pergeseran rantai pasokan menawarkan peluang pertumbuhan bagi Asia Tenggara, keberlanjutan tren ini dihadapkan pada risiko yang terkait dengan ketergantungan pasokan, implikasi geopolitik, dan kebutuhan akan diplomasi ekonomi yang proaktif.

Risiko Ketergantungan dan Re-exporting

Risiko utama dalam fenomena C+1 adalah bahwa negara-negara penerima relokasi hanya menjadi titik perakitan akhir. Meskipun barang jadi diekspor dari Vietnam atau Meksiko, bahan baku dan komponen kritis masih berasal dari Tiongkok. Pola ini menciptakan rantai pasokan tidak langsung yang diperkuat.

Indonesia, khususnya, menghadapi kerentanan yang tinggi. Sekitar 70% bahan baku untuk industri elektronik Indonesia saat ini masih diimpor dari Tiongkok. Ketergantungan yang masif ini memiliki dua implikasi negatif: pertama, sektor manufaktur Indonesia menjadi rentan terhadap gangguan pasokan yang berasal dari ketegangan perdagangan AS-Tiongkok; kedua, hal ini menghambat pengembangan industri hulu yang mandiri di dalam negeri. Selama Indonesia tidak mampu membangun ekosistem pemasok komponen hulu yang kuat, statusnya dalam rantai pasokan global akan terbatas pada perakitan bernilai tambah rendah.

Implikasi Geopolitik Jangka Panjang dan Kebutuhan Diplomasi Ekonomi

Ketegangan perdagangan yang memicu C+1 juga memiliki dimensi keamanan yang tak terpisahkan. Ketegangan AS-Tiongkok secara bersamaan meningkatkan aktivitas militer dan ketidakpastian di Laut China Selatan.

Bagi Indonesia, implikasi ini mengharuskan peningkatan kesiapsiagaan di wilayah strategis seperti Natuna. Data Kemenhan menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk penguatan pertahanan maritim Indonesia telah meningkat 21% pada tahun 2023 untuk mendukung modernisasi kapal patroli dan radar.

Di tengah dinamika geopolitik yang volatil, diperlukan Diplomasi Ekonomi Proaktif. Indonesia perlu secara aktif melakukan negosiasi bilateral dengan AS, misalnya untuk mendapatkan pengecualian tarif, dan memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara mitra lainnya. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa Indonesia dapat mengoptimalkan keuntungan dari restrukturisasi perdagangan global yang sedang berlangsung.

Proyeksi Keberlanjutan De-Globalisasi Parsial hingga 2030

Analisis tren menunjukkan bahwa de-globalisasi parsial bukanlah fenomena siklus jangka pendek, tetapi restrukturisasi struktural yang didorong oleh kebutuhan ketahanan (resilience) dan risiko geopolitik.

Aliran FDI ke ASEAN diperkirakan akan terus berlanjut. Bahkan, meskipun terjadi krisis yang tumpang tindih secara global, FDI ke ASEAN mencapai rekor tertinggi $224 miliar pada tahun 2022, naik 5.5% dari tahun sebelumnya. Asia Tenggara mengukuhkan posisinya sebagai penerima investasi terbesar di negara berkembang, melampaui Tiongkok selama dua tahun berturut-turut pada saat itu.

Peningkatan ini didukung oleh integrasi regional, perbaikan lingkungan kebijakan, dan munculnya peluang baru seperti transisi energi bersih dan peralihan ke kendaraan listrik (EV). Proyeksi menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB dan Investasi Asing di Asia Tenggara berpotensi melampaui Tiongkok dalam dekade ini. Meskipun konsep globalisasi itu sendiri mungkin telah menjadi terlalu disederhanakan dalam studi sejarah, tren dis:konektivitas yang membentuk ulang rantai pasokan tampaknya akan dipertahankan setidaknya hingga tahun 2030, menjanjikan momentum investasi yang berkelanjutan bagi negara-negara yang mampu mengatasi hambatan struktural domestik mereka.

Rekomendasi Strategis dan Kebijakan untuk Indonesia

Berdasarkan analisis perbandingan keunggulan dan tantangan struktural yang dihadapi Indonesia relatif terhadap Vietnam dan Meksiko, beberapa rekomendasi strategis mendesak perlu diimplementasikan untuk memaksimalkan manfaat dari pergeseran rantai pasokan C+1.

Reformasi Struktural Logistik Mendesak

Indonesia harus memprioritaskan reformasi logistik untuk menghilangkan hambatan biaya yang mematikan daya saing.

- Target Biaya Logistik Agresif: Pemerintah perlu menetapkan target yang sangat ambisius untuk menurunkan biaya logistik nasional secara signifikan, idealnya di bawah 20% PDB dalam jangka waktu tiga tahun. Targetnya harus mendekati atau menyamai efisiensi Vietnam (sekitar 16.8% PDB).

- Multimodal dan Digitalisasi: Reformasi harus melampaui pembangunan fisik dan fokus pada peningkatan mutu kualitas infrastruktur logistik melalui digitalisasi proses kepabeanan, penyederhanaan birokrasi di pelabuhan, dan integrasi sistem logistik multimodal yang efisien di seluruh pulau.

- Penguatan KEK sebagai Hub Logistik: Memperkuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seperti KEK BBK, sebagai pusat unggulan yang menawarkan keunggulan logistik internasional, serta mereplikasi model operasional yang efisien ini ke kawasan industri utama lainnya.

Roadmap Peningkatan Kapasitas SDM Vokasi (Menghadapi Industri 4.0)

Untuk menarik investasi manufaktur berteknologi tinggi dan menghindari hanya menjadi basis produksi generasi lama, Indonesia harus mengatasi kesenjangan keterampilan tenaga kerja yang besar.

- Target Peningkatan Rasio Vokasi: Menargetkan peningkatan drastis dalam persentase lulusan vokasi yang memasuki angkatan kerja (misalnya mencapai 5% hingga 7% dalam lima tahun), untuk mengurangi kesenjangan dengan Vietnam (10%).

- Kemitraan Industri yang Mendalam: Mengintensifkan kolaborasi antara lembaga pendidikan vokasional dengan industri multinasional. Kurikulum harus disusun bersama untuk memenuhi jenis keahlian yang spesifik, terutama di bidang otomatisasi, digitalisasi, dan teknologi hijau (misalnya manufaktur komponen EV). Kemitraan ini harus menjadi sumber pengembangan kompetensi dan isi kurikulum lulusan.

Penyesuaian Kebijakan Insentif Fiskal Pasca-Pilar 2

Pemerintah harus beradaptasi dengan kerangka pajak global Pilar 2 untuk memastikan kebijakan insentif tetap relevan dan menguntungkan.

- Implementasi QDMTT: Memastikan implementasi Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) berjalan secara efektif pada tahun 2025. Tindakan ini adalah kunci untuk mengamankan basis pajak Indonesia, mencegah MNEs membayar top-up tax di negara induk, dan mempertahankan hak pemajakan domestik.

- Pergeseran Insentif ke Super Deduction: Secara strategis mengganti atau melengkapi instrumen berbasis tarif rendah (seperti Tax Holiday yang kurang efektif di bawah Pilar 2) dengan insentif berbasis biaya, seperti Super Deduction. Fokuskan Super Deduction untuk mendorong investasi dalam Penelitian dan Pengembangan (R&D), inovasi, dan pelatihan SDM yang secara teknis diizinkan di bawah kerangka GloBE.

- Penyederhanaan Perizinan: Mempercepat reformasi struktural yang berfokus pada kemudahan berbisnis secara umum. Insentif non-fiskal, seperti layanan administrasi satu atap dan perizinan yang disederhanakan (yang sudah diterapkan di KEK), seringkali menjadi faktor penentu kritis bagi investor, terutama di tengah peningkatan kompleksitas regulasi global.