Latar Belakang Geopolitik dan Tesis Sentral

Periode antara abad ke-19 dan awal abad ke-20 ditandai oleh intervensi geopolitik yang mengubah tatanan dunia secara drastis, khususnya di dua wilayah yang kaya konflik: Afrika dan Timur Tengah. Di Afrika, fenomena Scramble for Africa membagi benua menjadi entitas politik baru, sementara di Timur Tengah, keruntuhan Kekaisaran Ottoman memberikan kesempatan bagi kekuatan Eropa untuk mendefinisikan ulang peta politik regional. Tindakan ini menghasilkan batas-batas negara yang bersifat artifisial dan arbitrer.

Secara konseptual, istilah batas arbitrer merujuk pada garis demarkasi teritorial yang ditetapkan berdasarkan kalkulasi pragmatis kepentingan geopolitik, strategis, dan ekonomi kekuatan kolonial. Batas-batas ini secara sistematis mengabaikan—atau bahkan memecah—struktur sosial, identitas etnis, dan kohesi agama yang telah ada di kawasan tersebut.

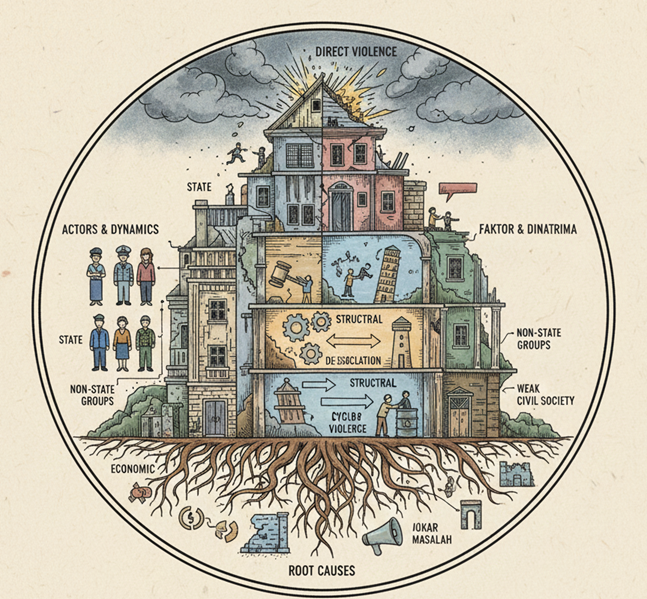

Laporan ini berargumen dengan tesis sentral bahwa konflik etnis dan politik internal kontemporer di negara-negara pasca-kolonial adalah konsekuensi struktural yang dapat diprediksi dari dua warisan kolonial yang saling menguatkan: Warisan Teritorial (batas yang tidak koheren secara sosio-kultural) dan Warisan Institusional (mekanisme kontrol politik yang bias dan represif). Kontinuitas struktural ini berfungsi sebagai prasyarat kausal yang mendasar (conditions) dan pemicu insiden (triggers) bagi krisis dan kekerasan pasca-kemerdekaan.

Kerangka Konseptual: Dari Garis ke Mekanisme

Analisis kausal konflik kontemporer harus melampaui deskripsi batas fisik semata. Konflik yang terjadi bukan hanya berlokasi di perbatasan, tetapi berakar pada institusi dan mekanisme tata kelola yang diwarisi di dalam batas-batas tersebut. Kerangka kerja institusional, teritorial, dan ekonomi yang diwarisi membatasi agensi elite pasca-kolonial. Meskipun elite baru memegang agensi, mereka seringkali memilih untuk mempertahankan kerangka kerja yang diwarisi karena melayani kepentingan oligarki baru, sehingga menginstitusionalisasikan pemisahan dan kerusakan identitas dan budaya masyarakat koloni. Warisan ini menciptakan kontradiksi: negara secara de jure merdeka, tetapi secara de facto terikat pada struktur yang dirancang untuk menjaga ketidaksetaraan.

Arsitektur Geopolitik Kolonial: Pembentukan Entitas Konfliktual

Pembagian Afrika: Normalisasi Arbitrase Teritorial (The Scramble for Africa)

Konferensi Berlin (1884–1885): Landasan Normatif Arbitrase

Konferensi Berlin, yang berlangsung dari November 1884 hingga Februari 1885, merupakan formalisasi New Imperialism di Afrika. Pertemuan yang diorganisasi oleh Otto von Bismarck ini menghimpun perwakilan empat belas negara kekuatan kolonial untuk menetapkan prosedur dan protokol untuk membagi Afrika. Secara tegas, pembagian tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan pandangan rakyat Afrika tentang masa depan mereka.

Konferensi tersebut melegitimasi konsep ‘Pendudukan Efektif’ (Effective Occupation), yang memberikan kekuatan Eropa legalitas internasional untuk mendefinisikan kedaulatan berdasarkan kekuatan militer dan administrasi mereka, bukan berdasarkan legitimasi historis atau etnis. Prinsip ini merupakan sumber konflik: jika batas-batas ditetapkan berdasarkan kekuatan eksternal, bukan kohesi internal, legitimasi negara baru akan rentan sejak awal. Negara pasca-kolonial mewarisi mesin kekuasaan paksa (militer/polisi) tanpa legitimasi horizontal, yang pada akhirnya memicu tantangan kekuasaan dari dalam.

Karakteristik Batas Lurus dan Dampaknya

Banyak perbatasan di Afrika dicirikan oleh garis lurus geometris, yang menunjukkan bahwa demarkasi didorong oleh kemudahan kartografi daripada realitas sosial-geografis. Batas arbitrer ini memiliki dampak ganda yang merusak: mereka secara sengaja memotong atau memisahkan ratusan kelompok etnis yang sama, sekaligus menggabungkan kelompok-kelompok yang secara historis tidak kompatibel ke dalam satu entitas politik.

Penerapan batas yang arbitrer ini secara sistematis menghasilkan negara-negara yang secara internal heterogen dan secara regional tidak koheren. Ketidakstabilan intrinsik ini diwarisi oleh negara-negara merdeka, menjadikan kohesi nasional sebagai proyek yang terhalang secara struktural.

Ratifikasi Pasca-Kolonial: Penguncian Struktural

Warisan teritorial kolonial diperkuat melalui ratifikasi pasca-kemerdekaan. Penerimaan prinsip Uti Possidetis Juris oleh negara-negara baru secara de facto melegitimasi dan menginstitusionalisasikan kesalahan teritorial kolonial, seperti yang terlihat pada penguatan perjanjian batas Indonesia-Papua Nugini. Dengan memilih stabilitas batas eksternal, negara-negara baru mengunci masalah transnasional tradisional dan ilegalitas yang melintasi batas arbitrer sebagai tantangan diplomatik dan keamanan yang berkepanjangan. Selain itu, ketidakakuratan teknis yang diwarisi dari pemetaan kolonial yang tidak akurat (misalnya, masalah datum geodetik) dapat memicu sengketa batas di zona eksplorasi sumber daya potensial (seperti minyak bumi), mengubah sengketa teknis menjadi konflik berdarah ketika diperburuk oleh ketegangan etnis.

Fragmentasi Timur Tengah: Perjanjian Sykes-Picot dan Benih Sektarianisme

Perjanjian Rahasia 1916 dan Penciptaan Garis Fissiparous

Fragmentasi teritorial Timur Tengah berpusat pada Perjanjian Sykes-Picot tahun 1916, kesepakatan rahasia antara Inggris dan Prancis untuk mendefinisikan sfera pengaruh mereka di wilayah Arab Kekaisaran Ottoman. Perjanjian ini menghasilkan garis-garis yang secara artifisial mengalokasikan wilayah kepada Inggris (Irak selatan, Yordania, Palestina) dan Prancis (Lebanon, Suriah), memotong komunitas etnis dan agama secara drastis.

Penciptaan Negara Sektarian dan Trauma Fundamental

Perjanjian Sykes-Picot memiliki dampak langsung pada penciptaan negara-negara yang secara struktural rentan pecah. Kasus Irak menunjukkan hal ini dengan jelas, di mana penggabungan paksa berbagai provinsi Ottoman menghasilkan negara yang didominasi oleh perpecahan Sunni-Syiah-Kurdi. Warisan ini adalah sumber langsung konflik sektarian dan krisis tata kelola kontemporer di kawasan tersebut.

Di kawasan Levant, batas-batas yang dipaksakan telah menghasilkan ketidakpastian demografi dan teritorial yang ekstrem, yang memicu logika keamanan yang ekstrem, seperti yang terlihat dalam kasus perbatasan Israel, di mana negara memposisikan dirinya “dikepung”. Secara luas, masyarakat Timur Tengah menyalahkan perjanjian Sykes-Picot sebagai “trauma fundamental” yang bertanggung jawab atas kekerasan pasca-kolonial, termasuk kebangkitan kelompok-kelompok transnasional (seperti ISIL) yang secara eksplisit menargetkan dan menolak batas-batas kolonial ini.

Tabel 1: Perjanjian Kolonial Kunci dan Manifestasi Konflik Kontemporer

| Perjanjian/Peristiwa Kolonial | Wilayah Fokus | Mekanisme Pembentukan Batas | Warisan Institusional Kunci | Manifestasi Konflik Pasca-Kemerdekaan Utama |

| Konferensi Berlin (1884–1885) | Afrika Sub-Sahara | Pengakuan ‘Effective Occupation’, Batas Arbitrer Geometris | Institusi Ekstraktif dan Kelemahan Kedaulatan Batas | Perang Sipil Nigeria/Biafra , Konflik Sumber Daya Lintas Batas |

| Sykes-Picot Agreement (1916) | Timur Tengah (Levant & Mesopotamia) | Pembagian Sfer Pengaruh Inggris/Prancis, Memotong Komunitas Sektarian | Amalgamasi Paksa Kelompok Etnis/Agama Berbeda | Konflik Sektarian Irak dan Suriah, Kebangkitan ISIL |

| Administrasi Belgia (1900-1960) | Kawasan Great Lakes (Rwanda/Burundi) | Batas Teritorial yang Dipertahankan (Uti Possidetis) | Stratifikasi Sosial dan Ethnic Favouritism (Hutu vs. Tutsi) | Genosida Rwanda, Ketidakstabilan Kongo akibat Dekolonisasi Tergesa-gesa |

| Administrasi Inggris di Sudan | Sudan & Sudan Selatan | Batas Utara-Selatan yang Kaku | Ethnic Stacking dalam Militer dan Distribusi Kekuatan Tidak Merata | Perang Saudara Sudan (termasuk konflik 2023), Pemisahan Sudan Selatan |

Mekanisme Keterwarisan Konflik: Institusi dan Stratifikasi Etnis

Konflik kontemporer tidak hanya disebabkan oleh garis di peta, tetapi oleh mekanisme tata kelola yang dilembagakan oleh kolonialisme.

Polarisasi Etnis yang Terinstitusionalisasi: Strategi Divide et Impera

Strategi Devide et Impera (pecah belah dan kuasai) merupakan inti dari kontrol kolonial, yang secara sengaja memecah belah komunitas lokal berdasarkan perbedaan etnis, agama, atau regional untuk tujuan kontrol politik.

Melalui praktik ini, kolonialisme menciptakan stratifikasi sosial yang mendalam. Kelompok etnis tertentu dipilih sebagai elit perantara (client class), diberikan akses istimewa ke pendidikan, administrasi, dan militer, yang menghasilkan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan nasional dan peluang pembangunan. Ketidakadilan struktural yang dilembagakan ini menjadi sumber utama kebencian dan mobilisasi politik etnis setelah kemerdekaan. Elit pasca-kolonial, yang mewarisi kerangka hukum dan administrasi yang berfungsi untuk melindungi kepentingan kekuasaan kolonial , seringkali memilih untuk mempertahankan sistem ekstraktif ini, yang menopang ketidaksetaraan yang memicu konflik.

Warisan Birokrasi dan Keamanan: Taktik Ethnic Stacking

Salah satu warisan institusional paling kritis yang memicu konflik adalah praktik ethnic stacking. Ini melibatkan pengisian posisi kunci dalam militer dan birokrasi dengan anggota dari kelompok etnis pemimpin, seringkali sebagai taktik ‘anti-kudeta’ (coup-proofing).

Ethnic stacking secara inheren menciptakan tata kelola yang buruk, korupsi endemik, dan diskriminasi sistemik dalam alokasi sumber daya. Di Sudan dan negara-negara lain, hal ini memperburuk konflik sipil, karena keamanan dan sumber daya dikaitkan dengan satu kelompok etnis, yang menyebabkan kelompok yang dikecualikan (minoritas politik) merasa terasing dari proyek negara dan cenderung memberontak. Struktur yang diwarisi ini memastikan bahwa kontradiksi negara kolonial—ketidaksetaraan besar dalam hubungan kekuasaan—diteruskan ke negara merdeka, sering diperburuk oleh proses dekolonisasi yang cacat.

Batas Lemah dan Sumber Daya Lintas Batas

Batas-batas kolonial yang arbitrer di Afrika menciptakan entitas dengan kontrol teritorial yang tidak efektif (batas lemah), yang diperparah oleh tiga faktor: realitas etnis yang terpotong, sumber daya alam yang melintasi batas, dan lemahnya komitmen politik untuk memperkuat batas. Batas yang lemah ini berfungsi sebagai saluran untuk spill-over konflik sipil, di mana konflik internal meluas ke negara tetangga (misalnya, dari Liberia ke Sierra Leone), dan menjadi arena bagi perebutan kontrol atas sumber daya lintas batas, seperti yang terjadi di Kongo.

Tabel 2: Tipe Warisan Kolonial dan Dampak Strukturalnya

| Tipe Warisan Kolonial | Definisi/Mekanisme Warisan | Dampak Politik Internal Jangka Panjang | |

| Warisan Teritorial (Batas Arbitrer) | Garis batas yang ditarik tanpa sinkronisasi dengan realitas etnis/sosial | Isu kedaulatan lemah, irredentisme, konflik sumber daya lintas batas, aktivitas transnasional ilegal. | |

| Warisan Institusional (Divide et Impera) | Pemanfaatan Polarisasi Etnis/Agama untuk Kontrol Politik | Oligarki, kegagalan pembangunan bangsa, polarisasi yang berkelanjutan, ketidaksetaraan distribusi kekayaan. | |

| Warisan Birokrasi (Ethnic Stacking) | Preferensi sistematis terhadap satu kelompok etnis dalam administrasi/militer | Kecenderungan kudeta, tata kelola yang buruk/korup, militerisasi politik, ketidakadilan sistemik. | |

| Warisan Hukum dan Ekonomi | Sistem hukum yang berorientasi pada kepentingan penjajah/ekstraktif | Ketimpangan sosial mendalam, eksploitasi sumber daya yang berkelanjutan, stratifikasi kasta pasca-kolonial. |

Studi Kasus Komparatif Kontemporer

Afrika: Perang Saudara dan Upaya Separatis

Nigeria dan Perang Biafra (1967–1970): Konflik ini adalah contoh klasik dari warisan amalgamasi. Administrasi kolonial Inggris menggabungkan kelompok etnis besar (Hausa-Fulani, Igbo, Yoruba) dengan sedikit ikatan politik, yang memicu ketidakseimbangan kekuasaan pasca-kemerdekaan. Upaya pemisahan diri Republik Biafra adalah respons langsung terhadap batas-batas yang dipaksakan ini.

Rwanda dan Burundi: Konflik di kawasan Danau Besar Afrika dipertajam oleh Belgia, yang secara sistematis memperkuat pembagian antara Hutu dan Tutsi, menciptakan stratifikasi sosial etnis yang diwarisi. Proses dekolonisasi yang tergesa-gesa dan tidak siap pada tahun 1960 dianggap oleh beberapa sarjana sebagai faktor pendorong yang memperburuk konflik yang berulang dan tata kelola yang buruk, yang berpuncak pada Genosida Rwanda tahun 1994.

Sudan dan Sudan Selatan: Konflik yang berkelanjutan di Sudan berakar pada ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan dan kekayaan, diperparah oleh praktik ethnic stacking dalam militer. Perang Saudara Sudan saat ini adalah perebutan kekuasaan antara faksi militer yang secara esensial mewakili kelompok etnis yang bersaing memperebutkan kontrol negara, menunjukkan bagaimana warisan institusional telah menciptakan entitas yang dirancang untuk konflik.

Timur Tengah: Konflik Sektarian dan Fragmentasi Negara

Irak dan Suriah: Negara-negara yang diciptakan oleh Sykes-Picot secara artifisial menggabungkan Sunni, Syiah, dan Kurdi. Ketika otoritas terpusat melemah atau runtuh (seperti yang terjadi di Irak pasca-2003 dan Suriah pasca-2011), loyalitas sektarian yang tertanam (warisan Sykes-Picot) kembali muncul. Kebangkitan ISIL, yang secara eksplisit menargetkan dan menolak batas kolonial ini , adalah indikasi dramatis bahwa warisan teritorial dan sektarian kolonial terus menjadi titik patah utama yang mendorong fragmentasi negara.

Analisis Kritis dan Implikasi Teoretis

Tesis Kontradiksi Negara Kolonial

Tesis yang dominan dalam literatur geopolitik post-kolonial menegaskan bahwa sumber konflik internal berakar pada kontradiksi negara kolonial itu sendiri. Batas arbitrer (Warisan Teritorial) menciptakan negara yang heterogen. Sementara itu, Divide et Impera dan Ethnic Stacking (Warisan Institusional) memastikan bahwa negara-negara ini tidak mampu mengelola keragaman tersebut secara inklusif, karena mereka mewarisi kesenjangan besar dalam hubungan kekuasaan dan distribusi kekayaan. Dengan kata lain, kolonialisme meninggalkan cetak biru yang menjadikan negara pasca-kolonial sebagai entitas yang dirancang untuk konflik internal.

Lingkaran Setan Ketergantungan Struktural

Warisan institusional yang paling merusak adalah struktur yang membatasi imajinasi kolektif elite dan masyarakat. Para kritikus berpendapat bahwa elit pasca-kolonial gagal dalam upaya membongkar warisan kolonial dan membangun identitas nasional yang baru. Sebaliknya, mereka mengadopsi struktur yang diwarisi, termasuk nasionalisme yang sempit (sering kali militeristik), serta institusi, wilayah, dan tradisi pemerintahan kolonial itu sendiri.

Ini menciptakan lingkaran setan: negara pasca-kolonial mengadopsi sistem hukum yang ekstraktif dan birokrasi yang bias, yang melanggengkan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Konflik seperti pemisahan Timor Leste, atau perpecahan historis lainnya , adalah hasil dari kontradiksi antara aspirasi bangsa dan realitas struktur kolonial yang dipertahankan. Kegagalan untuk melepaskan diri dari kerangka yang dirancang untuk memisahkan dan merusak identitas ini memastikan bahwa ketidakadilan struktural terus menyediakan bahan bakar bagi konflik etnis yang berkelanjutan.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Reformasi Institusional untuk Inklusivitas Etnis

Untuk memutuskan lingkaran setan konflik, reformasi harus menargetkan dimensi institusional secara langsung. Prioritas harus diberikan pada reformasi sektor keamanan dan birokrasi untuk mengakhiri praktik ethnic stacking dan memastikan representasi etnis yang adil. Ini memerlukan pergeseran dari loyalitas etnis ke meritokrasi, yang secara fundamental menantang tata kelola yang buruk dan diskriminasi sistemik. Selain itu, sistem hukum harus direformasi total untuk menggantikan kerangka kerja ekstraktif kolonial dengan sistem yang menjamin akuntabilitas dan perlindungan setara bagi semua warga negara.

Manajemen Batas Regional

Mengingat kerentanan batas-batas arbitrer yang lemah, negara-negara di kawasan harus berinvestasi dalam mekanisme kerja sama regional.

- Kerja Sama Sumber Daya Lintas Batas: Pengembangan mekanisme kerjasama regional (seperti di Uni Afrika) untuk mengelola sumber daya alam lintas batas (air, mineral) sangat penting untuk mengurangi persaingan dan potensi konflik.

- Penyelesaian Sengketa Teknis: Investasi dalam survei geodetik modern diperlukan untuk menghilangkan ambiguitas teknis batas (masalah koordinat) yang dapat diperburuk menjadi konflik besar di zona eksplorasi sumber daya.

Membangun Identitas Nasional yang Kohesif

Pembangunan bangsa harus melibatkan upaya sadar untuk mengatasi polarisasi yang diwarisi. Ini mencakup implementasi program pendidikan yang secara eksplisit mengajarkan sejarah divide et impera untuk meningkatkan kesadaran kolektif dan melawan polarisasi. Selain itu, dialog inklusif antara komunitas dan pemerintah harus didorong untuk membangun identitas nasional yang melampaui loyalitas etnis dan agama, sebagai langkah krusial untuk membongkar warisan kolonial yang membatasi imajinasi kolektif.