Revolusi digital yang berlangsung dalam dua dekade terakhir telah mengubah lanskap sosiokultural secara fundamental, menggeser struktur komunikasi, metode interaksi, dan sistem nilai yang telah mapan selama berabad-abad. Transformasi ini bukan sekadar pergantian medium dari analog ke digital, melainkan sebuah restrukturisasi realitas sosial di mana teknologi informasi terintegrasi ke dalam setiap aspek kehidupan manusia, menciptakan apa yang disebut sebagai masyarakat digital yang sangat heterogen. Media sosial, sebagai garda terdepan dari revolusi ini, tidak hanya berfungsi sebagai cermin budaya tetapi juga sebagai pembentuk aktif (molder) dari identitas dan norma-norma baru yang sering kali menantang otoritas tradisional.

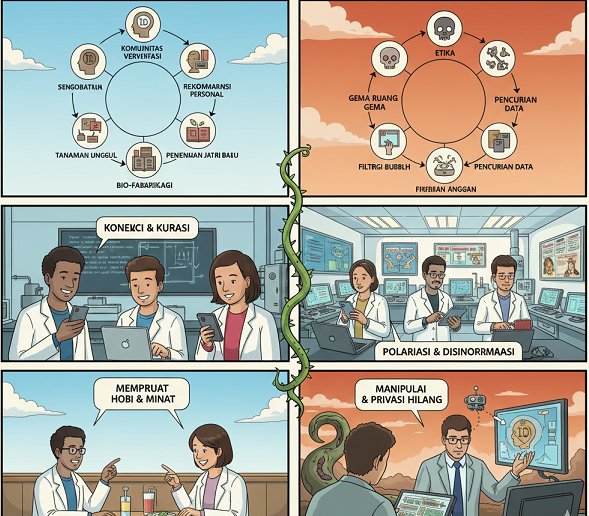

Perkembangan teknologi informasi telah membawa pergeseran dalam pola perilaku masyarakat, memengaruhi etika, budaya, dan norma-norma yang ada. Algoritma platform digital kini bertindak sebagai kekuatan aktif dalam membentuk kesadaran kolektif, mendefinisikan ulang konsep-konsep inti kemasyarakatan melalui kurasi konten yang dipersonalisasi. Fenomena ini menciptakan ketegangan antara pelestarian memori kolektif dan warisan budaya tradisional dengan dorongan kuat ke arah globalisasi dan homogenisasi budaya yang didominasi oleh nilai-nilai Barat. Melalui mekanisme yang kompleks, platform digital mempercepat penyebaran tren, bahasa gaul, dan nilai-nilai baru, yang secara kolektif merombak cara individu memahami diri mereka sendiri dan posisi mereka dalam tatanan sosial yang semakin cair.

Arsitektur Algoritma dan Pergeseran Normalitas

Sistem algoritma pada platform media sosial modern dirancang untuk mengelola luapan informasi dengan menonjolkan konten yang dianggap paling relevan bagi pengguna. Namun, di balik efisiensi ini, terdapat mekanisme psikologis dan sosiologis yang secara mendalam memengaruhi persepsi masyarakat terhadap apa yang dianggap normal atau standar. Berbeda dengan media tradisional yang bersifat terpusat dan memiliki peran penjaga gawang (gatekeeping) yang ketat, media sosial bersifat desentralisasi namun memiliki kecenderungan untuk memusatkan kembali pengaruh melalui profil-profil influencer yang memiliki audiens sangat besar.

Mekanisme Bias Ekstremitas

Salah satu temuan krusial dalam dinamika konten digital adalah adanya bias ekstremitas dalam pembuatan dan konsumsi konten buatan pengguna. Individu yang mempersepsikan gaya hidup, opini, atau ekspresi diri mereka sebagai hal yang ekstrem cenderung lebih termotivasi untuk mengunggah konten secara daring. Sebaliknya, mereka yang merasa memiliki gaya hidup atau pandangan yang lebih konvensional atau “biasa” cenderung berperan sebagai konsumen atau penyebar konten orang lain daripada menjadi pencipta konten. Hal ini menyebabkan ekosistem digital didominasi oleh standar-standar yang lebih ekstrem dibandingkan dengan realitas luring.

Paparan terus-menerus terhadap konten yang ekstrem ini secara bertahap menggeser persepsi konsumen terhadap normalitas, menciptakan ekspektasi yang tidak realistis terhadap diri sendiri dan orang lain. Pergeseran norma sosial ini berlangsung dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan era media tradisional karena laju konsumsi yang konstan dan kemampuan algoritma untuk menyajikan konten yang semakin spesifik dan ceruk (niche) bagi penggunanya.

| Mekanisme Algoritma | Deskripsi Fungsi | Dampak pada Norma Sosial |

| Kurasi Personalisasi | Menyeleksi konten berdasarkan perilaku masa lalu pengguna. | Penciptaan realitas yang terfragmentasi dan terisolasi. |

| Penguatan Virality | Memberikan jangkauan luas pada konten dengan interaksi emosional tinggi. | Normalisasi perilaku sensasional dan ekstrem. |

| Filter Bubbles | Mengisolasi pengguna dari pandangan yang berlawanan. | Penguatan polarisasi dan penurunan toleransi sosial. |

| Behavioral Extraction | Mengumpulkan data sisa (surplus) untuk memprediksi tindakan. | Pengurangan otonomi individu dalam pengambilan keputusan. |

Filter Bubble dan Polarisasi Kolektif

Algoritma kurasi bertujuan untuk meminimalkan beban informasi bagi pengguna, tetapi proses ini sering kali menciptakan gelembung filter yang membatasi paparan individu terhadap pandangan dunia yang beragam. Gelembung filter ini memperkuat bias yang sudah ada dan berkontribusi pada peningkatan polarisasi politik serta konflik nilai di tengah masyarakat. Fenomena ini diperparah oleh efek ruang gema (echo chamber), di mana pengguna hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri, sehingga pandangan yang bias atau bahkan salah menjadi semakin mengakar tanpa adanya tantangan dari perspektif yang berbeda.

Ketidakseimbangan informasi ini menghambat diskusi kritis dan menciptakan jurang disinformasi yang lebar di masyarakat digital. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap institusi tradisional dan otoritas pengetahuan semakin menurun, digantikan oleh otoritas baru yang berbasis pada popularitas dan jumlah pengikut di platform digital.

Transformasi Identitas dan Munculnya Neo-Tribalisme

Dalam lingkungan digital yang dinamis, struktur sosial menjadi semakin cair, menyebabkan batas-batas identitas menjadi rapuh dan tidak stabil. Individu kini membangun citra diri mereka melalui profil digital, data pribadi, dan interaksi virtual, yang kemudian memengaruhi pemahaman mereka tentang hubungan manusia secara keseluruhan. Media sosial bukan hanya alat komunikasi, tetapi ruang di mana dimensi kognitif, simbolik, dan politik bersinggungan untuk membentuk kembali kebudayaan.

Kebangkitan Komunitas Tertutup

Teknologi digital memfasilitasi pembentukan komunitas yang relatif tertutup dan mandiri berdasarkan kesamaan minat, hobi, atau identitas politik yang sempit, sebuah fenomena yang dikenal sebagai neo-tribalisme. Struktur sosial tradisional yang berbasis pada geografi atau institusi formal mulai bergeser menuju masyarakat minoritas yang heterogen, di mana kesadaran individu dan afiliasi virtual menjadi penentu utama status sosial.

Meskipun platform digital memperluas ruang untuk partisipasi publik dan ekspresi diri, mereka juga menciptakan tantangan nilai yang serius. Erosi norma-norma tradisional, seperti memori kolektif dan warisan budaya bersama, terjadi ketika individu lebih memprioritaskan identitas virtual mereka daripada akar budaya lokal. Hal ini menciptakan ketegangan antara keinginan untuk menjadi warga dunia (global citizen) dengan kebutuhan untuk mempertahankan otentisitas sosiokultural lokal.

Hibridisasi Budaya dan Glokalisasi

Globalisasi melalui media sosial tidak secara otomatis menghapus budaya lokal, melainkan sering kali menghasilkan proses hibridisasi atau glokalisasi. Komunitas lokal kini memiliki alat digital untuk mendokumentasikan, merayakan, dan menyebarkan tradisi mereka ke audiens yang lebih luas, yang dalam beberapa kasus justru memperkuat identitas budaya sebagai bentuk perlawanan terhadap homogenisasi.

Namun, dominasi budaya Barat dan nilai-nilai konsumerisme global tetap menjadi kekuatan yang dominan. Di Indonesia, generasi muda terpapar pada nilai-nilai inklusivitas dan keberagaman global melalui platform seperti Instagram dan TikTok, yang di satu sisi memperkaya wawasan mereka tetapi di sisi lain menyebabkan penurunan apresiasi terhadap nilai-nilai tradisional lokal. Perilaku konsumtif yang dipicu oleh glorifikasi gaya hidup digital menjadi salah satu indikator nyata dari pergeseran nilai ini.

Pengaruh Influencer Global dan Representasi Budaya

Influencer telah muncul sebagai elit baru dalam struktur sosial digital, memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik, tren gaya hidup, dan bahkan nilai-nilai moral pengikutnya. Kekuatan mereka terletak pada autentisitas, keterhubungan (relatability), dan keahlian yang mereka tunjukkan dalam bidang tertentu, yang membuat mereka menjadi saluran efektif untuk penyebaran budaya.

Amplifikasi vs. Komodifikasi Tradisi

Influencer global berperan penting dalam mengamplifikasi keberagaman budaya dengan memperkenalkan festival, tradisi, dan praktik lokal kepada audiens internasional. Contoh nyata termasuk dokumentasi perayaan Holi di India atau Dia de los Muertos di Meksiko oleh influencer perjalanan, yang membantu memecahkan stereotip dan mendorong apresiasi lintas budaya. Kolaborasi antara influencer fesyen dengan pengrajin lokal untuk memamerkan pakaian tradisional juga berkontribusi pada pelestarian warisan budaya melalui dokumentasi digital yang dapat diakses oleh generasi mendatang.

Namun, keterlibatan influencer juga membawa risiko komodifikasi budaya. Penggunaan simbol-simbol budaya sebagai aset komersial tanpa pemahaman mendalam tentang makna filosofisnya dapat menyebabkan apropriasi budaya. Dalam kasus influencer virtual, risiko penguatan stereotip budaya menjadi lebih besar karena karakter digital ini sering kali dibangun berdasarkan interpretasi yang dangkal terhadap identitas etnik tertentu. Bagi generasi muda, seperti Gen Alpha di Malaysia, representasi budaya oleh influencer virtual ini dapat memengaruhi perkembangan identitas dan persepsi mereka terhadap warisan leluhur.

| Peran Influencer | Dampak Positif | Risiko dan Tantangan |

| Duta Budaya | Memperkenalkan tradisi lokal ke panggung global. | Apropriasi budaya demi keuntungan komersial. |

| Pembentuk Tren | Mendorong partisipasi dalam kegiatan budaya. | Normalisasi gaya hidup konsumtif dan dangkal. |

| Kurator Konten | Mendokumentasikan praktik tradisional secara digital. | Distorsi makna filosofis tradisi demi estetika visual. |

| Penghubung Merek | Membantu lokalisasi merek global (misal: Nike di China). | Pengikisan otentisitas lokal oleh nilai-nilai korporat. |

Strategi Lokalisasi dan Otentisitas Merek

Merek-merek global menyadari kekuatan influencer lokal dalam menjembatani kesenjangan budaya. Strategi pemasaran yang sukses kini melibatkan analisis mendalam terhadap dimensi budaya, seperti nilai-nilai kolektivisme di Asia atau pentingnya hubungan pribadi (guanxi) di China. Kolaborasi Nike dengan atlet seperti Yao Ming selama Tahun Baru Imlek menunjukkan bagaimana merek global dapat mengintegrasikan simbol-simbol tradisional ke dalam kampanye modern untuk membangun loyalitas pelanggan melalui penceritaan yang relevan secara budaya. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara inovasi produk dengan penghormatan terhadap tradisi setempat.

Pergeseran Bahasa: Kasus Bahasa Jaksel dan Identitas Sosial

Media sosial telah menjadi inkubator bagi evolusi bahasa, melahirkan fenomena bahasa gaul yang mencerminkan dinamika identitas kelompok tertentu. Di Indonesia, “Bahasa Jaksel” (Jakarta Selatan) telah menjadi fenomena sosiolinguistik yang signifikan, ditandai dengan penggunaan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (code-mixing).

Bahasa sebagai Penanda Kelas dan Prestise

Penggunaan Bahasa Jaksel bukan sekadar gaya bicara, melainkan sebuah arena simbolis di mana identitas kelas menengah urban dibentuk dan diperlihatkan. Kemampuan untuk menyelipkan istilah bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari sering kali dianggap sebagai indikator status sosial yang lebih tinggi, pendidikan yang lebih baik, dan keterhubungan dengan tren global. Media sosial memainkan peran krusial dalam menyebarluaskan tren linguistik ini, menjadikannya standar eksistensi bagi remaja di berbagai wilayah, tidak hanya terbatas di Jakarta Selatan.

Secara fonologis, Bahasa Jaksel memiliki karakteristik unik seperti pemendekan kata, perubahan vokal (misal: “santuy”), dan intonasi yang khas yang mencerminkan keinginan penggunanya untuk menciptakan identitas yang unik dan modern. Meskipun fenomena ini dikritik karena dianggap merusak kaidah bahasa Indonesia yang benar, beberapa ahli melihatnya sebagai bentuk kreativitas dan hasil dari pemikiran ideologis yang menyesuaikan dengan konteks pergaulan informal.

| Karakteristik Linguistik | Deskripsi | Fungsi Sosial |

| Code-Mixing | Pencampuran istilah bahasa Inggris ke dalam kalimat Indonesia. | Penanda status sosial dan literasi global. |

| Fonologi Khas | Perubahan bunyi vokal dan pemendekan kata (misal: “makasi”). | Penciptaan keakraban dalam kelompok sebaya. |

| Slang Inovatif | Penciptaan istilah baru atau plesetan (misal: “gercep”). | Efisiensi komunikasi di platform digital yang terbatas karakter. |

| Intonasi Tertentu | Cara bicara yang meniru aksen global/Barat. | Demonstrasi identitas urban yang kosmopolitan. |

Dampak terhadap Komunikasi Formal

Pergeseran bahasa ini juga membawa tantangan dalam konteks komunikasi formal dan profesional. Ketergantungan pada bahasa gaul dan singkatan di media sosial dapat memengaruhi penguasaan tata bahasa Indonesia yang baku di kalangan generasi muda. Hal ini menuntut adanya kesadaran sosiolinguistik untuk dapat menyesuaikan gaya bahasa dengan situasi dan lawan bicara, guna menghindari kesalahpahaman makna dalam interaksi sosial yang lebih luas.

Dekonstruksi Tradisi Pernikahan dan Keluarga di Era TikTok

Media sosial, khususnya platform berbasis video pendek seperti TikTok, telah menjadi ruang utama bagi dekonstruksi nilai-nilai tradisional mengenai pernikahan di kalangan Generasi Z Indonesia. Tren yang berkembang di platform ini sering kali memisahkan makna pernikahan dari akar normatif, religius, dan sosialnya, mengubahnya menjadi pilihan emosional yang pragmatis.

Fenomena “Marriage is Scary”

Munculnya tren dengan tagar #marriageisscary mencerminkan kecemasan mendalam Generasi Z terhadap institusi pernikahan. Tren ini dipicu oleh paparan konstan terhadap konten-konten negatif, seperti kisah kegagalan rumah tangga, perselingkuhan, dan kekerasan domestik yang dibagikan secara viral. Faktor-faktor utama yang mendorong tren ini meliputi:

- Ketidakpastian Ekonomi: Kekhawatiran akan tingginya biaya hidup dan ketidaksiapan finansial untuk menanggung beban keluarga di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif.

- Kecemasan Emosional: Ketakutan akan kehilangan kebebasan individu, trauma dari pengalaman orang lain, serta keraguan terhadap kesiapan spiritual diri sendiri.

- Tekanan Sosial: Perubahan ekspektasi terhadap peran gender dalam pernikahan, di mana nilai-nilai patriarkal mulai dipertanyakan dan ditantang oleh kesadaran akan kesetaraan.

- Pengaruh Algoritma: Sistem rekomendasi TikTok yang cenderung memviralkan konten emosional dan kontroversial memperkuat narasi bahwa pernikahan adalah sebuah “risiko” daripada sebuah “ibadah” atau pengabdian.

Transformasi Ritual Adat

Di sisi lain, platform digital juga digunakan untuk merevitalisasi dan memperkenalkan kembali tradisi pernikahan adat dengan cara yang lebih modern. Dalam budaya Makassar, misalnya, ungkapan tradisional yang dulunya menekankan ketundukan perempuan kini mulai diinterpretasikan ulang untuk menekankan kemitraan dan kesetaraan dalam rumah tangga. Pasangan muda menggunakan media sosial sebagai platform untuk membagikan momen pernikahan mereka dengan menggunakan caption yang menggabungkan bahasa tradisional dan modern, menciptakan bentuk hibrida dari identitas budaya.

Meskipun demikian, terdapat risiko estetisasi tradisi di mana upacara adat sering kali hanya dipandang sebagai latar belakang visual yang estetis (aesthetic) demi konten digital, sementara nilai-nilai filosofis dan spiritual yang mendalam sering kali dikesampingkan. Fenomena “intimate wedding” yang marak di media sosial menunjukkan pergeseran dari pesta besar yang menunjukkan status sosial keluarga menuju perayaan yang lebih kecil dan personal, namun tetap fokus pada dokumentasi visual yang berkualitas tinggi untuk audiens daring.

| Faktor Tren “Marriage is Scary” | Dampak pada Generasi Z | Analisis Maqāsid al-Usrah |

| Viralitas Kegagalan Pernikahan | Peningkatan sinisme terhadap institusi keluarga. | Ketidakcapaian tujuan ketenangan emosional. |

| Tekanan Ekonomi | Penundaan usia pernikahan atau keputusan untuk tidak menikah. | Kendala dalam memenuhi tujuan perlindungan keturunan. |

| Dekonstruksi Nilai Patriarkal | Pencarian model hubungan yang lebih egaliter. | Penyesuaian peran dalam menjaga keharmonisan. |

| Glorifikasi Hubungan Tanpa Nikah | Normalisasi gaya hidup bebas tanpa komitmen hukum/agama. | Pelanggaran terhadap prinsip kesucian hubungan. |

Cancel Culture: Keadilan Digital vs. Persekusi Massa

Cancel culture (budaya pembatalan) telah muncul sebagai fenomena global yang sangat kuat di media sosial, berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial informal terhadap individu atau organisasi yang dianggap melanggar norma-norma yang berlaku. Fenomena ini sering kali berakar dari ketidakpuasan publik terhadap sistem hukum formal yang dianggap lamban, tidak responsif, atau bias terhadap pihak-pihak yang berkuasa.

Analisis Sosiologis dan Paradoks Keadilan

Melalui kerangka pemikiran sosiolog Émile Durkheim, cancel culture dapat dilihat sebagai respons masyarakat terhadap kondisi anomie, di mana norma-norma lama melemah dan masyarakat menciptakan sanksi sosialnya sendiri untuk menjaga kohesi.11 Namun, fenomena ini mengandung kontradiksi yang mendalam:

- Partisipasi Progresif vs. Kekerasan Simbolis: Di satu sisi, ia memberdayakan suara-suara terpinggirkan untuk menuntut akuntabilitas melalui gerakan seperti #MeToo. Di sisi lain, ia sering kali berubah menjadi penghakiman massa yang didorong oleh emosi sesaat, yang mengarah pada persekusi digital dan “pembunuhan karakter” tanpa proses pembuktian yang adil.

- Akuntabilitas vs. Penghancuran: Meskipun tujuannya sering kali adalah untuk menegakkan keadilan sosial, dampaknya sering kali melampaui sanksi yang proporsional, menyebabkan isolasi sosial, gangguan kesehatan mental (anxiety), dan hilangnya mata pencaharian bagi targetnya.

- Paradoks Popularitas di Indonesia: Sebuah fenomena unik di Indonesia menunjukkan bahwa upaya pembatalan sering kali justru meningkatkan popularitas target karena perhatian yang berlebihan dari netizen, yang kemudian dikonversi menjadi relevansi di media digital oleh algoritma.

Dampak Psikologis dan Sensor Diri

Budaya pembatalan menciptakan lingkungan digital yang penuh dengan rasa takut dan pengawasan konstan. Individu cenderung melakukan sensor diri (self-censorship) dan menghindari ekspresi pendapat yang berbeda karena takut akan serangan massa. Hal ini menghambat dialog yang sehat dan diskusi yang bernuansa, sering kali menggantikan kebenaran faktual dengan kebenaran yang berbasis pada virality. Tekanan dari lingkungan sosial digital ini membuat individu merasa terdorong untuk mengikuti arus opini mayoritas demi keamanan sosial mereka sendiri.

Kapitalisme Pengawasan dan Privasi sebagai Barang Mewah

Di era digital, data pribadi bukan lagi sekadar informasi, melainkan bahan mentah bagi ekonomi baru yang disebut kapitalisme pengawasan. Perusahaan teknologi mengklaim pengalaman manusia sebagai data perilaku gratis yang kemudian diterjemahkan menjadi produk prediksi untuk dijual di pasar masa depan perilaku.

Komersialisasi Data dan Manipulasi Perilaku

Logika akumulasi data ini beroperasi di luar kesadaran individu, menciptakan apa yang disebut sebagai “Big Other”—sebuah kekuasaan terdistribusi yang memantau dan membentuk perilaku manusia tanpa persetujuan yang bermakna. Kasus Cambridge Analytica menjadi pengingat keras bagaimana data pribadi dapat dipersenjatai untuk manipulasi psikologis dan pengaruh politik, mengubah individu dari subjek yang berdaulat menjadi sarana bagi tujuan pihak lain.

Komersialisasi data juga memicu pergeseran nilai privasi. Seiring dengan meningkatnya kesadaran publik akan risiko pengawasan, perlindungan data mulai ditawarkan sebagai fitur eksklusif. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa privasi akan menjadi “barang mewah” (luxury good) yang hanya dapat diakses oleh mereka yang mampu membayar biaya langganan tinggi atau perangkat keras yang mahal.

Jurang Pemisah Sosio-Ekonomi dalam Perlindungan Data

Model bisnis “Pay or Okay” (bayar atau setuju untuk dilacak) menciptakan sistem dua tingkat di mana individu yang kurang mampu secara finansial dipaksa untuk menyerahkan privasi mereka demi mendapatkan akses ke layanan digital yang penting. Hal ini sangat berdampak pada pengguna di negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana literasi digital dan kemampuan finansial untuk membayar perlindungan privasi masih terbatas.

Riset menunjukkan bahwa meskipun konsumen di Indonesia menghargai privasi, perilaku mereka sering kali tidak sejalan dengan kesadaran tersebut. Banyak pengguna secara sukarela membagikan data pribadi di media sosial demi keuntungan jangka pendek seperti koneksi sosial atau hiburan, sering kali karena mengasumsikan aplikasi tersebut aman atau tidak membaca syarat dan ketentuan secara menyeluruh.

| Model Bisnis Data | Karakteristik Utama | Implikasi Sosial |

| Ad-Supported (Free) | Layanan diberikan gratis dengan imbalan data perilaku untuk iklan. | Normalisasi pengawasan massal dan profil pengguna. |

| Pay-for-Privacy (PFP) | Pengguna membayar biaya tambahan agar data mereka tidak dikumpulkan. | Transformasi privasi menjadi komoditas bagi elit finansial. |

| Pay or Okay | Pilihan paksa antara membayar biaya atau setuju untuk dilacak secara total. | Koersi terhadap pengguna berpenghasilan rendah. |

| Surveillance Capitalism | Ekstraksi surplus perilaku untuk prediksi tindakan masa depan. | Pengikisan otonomi dan kedaulatan individu. |

Kecepatan Disinformasi dan Ancaman terhadap Ketahanan Sosial

Media sosial telah mempercepat laju penyebaran informasi secara eksponensial, namun kecepatan ini juga menjadi saluran bagi penyebaran hoaks dan disinformasi yang mengancam stabilitas nasional. Disinformasi sering kali dirancang dengan judul-judul sensasional dan provokatif yang memicu emosi pembaca, mendorong mereka untuk menyebarkannya tanpa melakukan verifikasi fakta terlebih dahulu.

Mekanisme Penyebaran: Bot dan Algoritma

Penggunaan akun palsu dan bot memiliki peran yang sangat signifikan dalam mempercepat dan memperluas jangkauan informasi yang salah. Bot dapat memanipulasi algoritma media sosial untuk menciptakan ilusi popularitas dan kredibilitas, sehingga konten yang menyesatkan lebih mudah masuk ke dalam tren global atau linimasa pengguna umum. Fenomena ini sering kali digunakan sebagai alat politik untuk memicu polarisasi, menyebarkan propaganda, atau menciptakan kekacauan informasi di dunia maya.

Di Indonesia, rendahnya literasi digital menjadi celah bagi penyebaran hoaks di berbagai bidang, mulai dari isu SARA yang memicu konflik antarkelompok, hingga disinformasi mengenai bantuan sosial yang menimbulkan kecemasan di masyarakat.37 Dampaknya sangat merusak, mulai dari mencemari ruang publik digital hingga merusak reputasi individu dan institusi resmi.

Mitigasi: Literasi Digital dan Regulasi

Menghadapi ancaman disinformasi, peran pemerintah, penyedia platform, dan masyarakat sipil menjadi sangat krusial. Diperlukan peningkatan pengawasan dan regulasi terhadap platform media sosial untuk memastikan tanggung jawab korporat dalam menyaring konten berbahaya. Di sisi lain, edukasi literasi digital harus ditingkatkan agar masyarakat memiliki kemampuan kritis untuk mengidentifikasi ciri-ciri berita hoaks, melakukan cek fakta, dan memahami cara kerja sistem algoritma yang mereka gunakan sehari-hari.

Kesadaran etis dalam bermedia sosial harus menjadi fondasi bagi terciptanya ruang digital yang sehat. Pengguna perlu memahami bahwa setiap unggahan atau penyebaran informasi memiliki konsekuensi sosial yang nyata, dan bahwa teknologi digital seharusnya menjadi alat bantu bagi nalar manusia, bukan penggantinya.

Kesimpulan dan Outlook Masa Depan

Transformasi yang dipicu oleh algoritma dan media sosial telah menempatkan tradisi dan norma sosial dalam kondisi yang dinamis dan penuh tantangan. Platform digital berfungsi sebagai katalisator bagi perubahan budaya yang cepat, menggeser otoritas tradisional ke arah pengaruh baru yang berbasis pada visibilitas dan virality. Fenomena “Bahasa Jaksel” menunjukkan bagaimana identitas sosial dan kelas ekonomi dikonstruksi ulang melalui praktik linguistik hibrida, sementara tren “Marriage is Scary” mengungkapkan dekonstruksi mendalam terhadap institusi keluarga di kalangan generasi digital native.

Di sisi lain, cancel culture dan kapitalisme pengawasan menunjukkan sisi gelap dari kekuatan digital yang dapat mengikis privasi dan kedaulatan individu. Privasi kini terancam menjadi sebuah kemewahan yang tidak dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, menciptakan jurang digital baru yang berbasis pada perlindungan data. Ancaman disinformasi yang diperkuat oleh algoritma menuntut penguatan ketahanan sosial melalui literasi digital yang komprehensif.

Meskipun tantangannya besar, teknologi digital juga menawarkan peluang untuk revitalisasi tradisi, seperti yang terlihat pada adaptasi ritual pernikahan dan musik tradisional ke dalam format digital yang lebih relevan bagi generasi muda. Masa depan norma sosial akan sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk menavigasi keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan pelestarian nilai-nilai kemanusiaan dan otentisitas budaya. Penguatan regulasi, penegakan etika digital, dan peningkatan literasi kritis menjadi prasyarat mutlak agar algoritma dapat berfungsi sebagai pendukung kesejahteraan kolektif, bukan sebagai instrumen disintegrasi sosial. Akhirnya, identitas di era digital adalah sebuah proses negosiasi yang terus-menerus antara pengaruh global yang masif dengan akar lokal yang harus tetap dijaga keberlangsungannya.