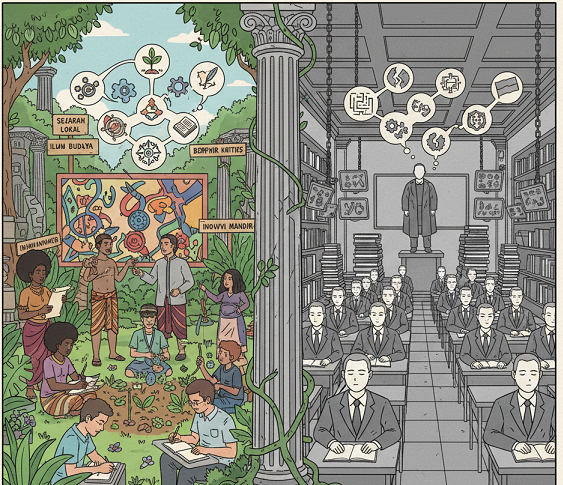

Proses dekolonisasi pikiran merupakan sebuah gerakan intelektual global yang krusial untuk membongkar struktur hegemoni epistemik Barat yang telah lama meminggirkan sistem pengetahuan lokal di seluruh dunia. Inti dari upaya ini adalah pengakuan bahwa pengetahuan tidaklah netral, melainkan produk dari sejarah, kekuasaan, dan budaya tertentu yang sering kali digunakan sebagai instrumen dominasi. Dekolonisasi bukan sekadar proyek politis pasca-kolonial, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghidupkan kembali cara mengetahui (ways of knowing) yang otentik, mulai dari filosofi Ubuntu di Afrika, Buen Vivir di pegunungan Andes, hingga sistem irigasi Subak dan pengobatan Jamu di Nusantara. Dalam konteks pendidikan tinggi, dekolonisasi menuntut perombakan radikal terhadap kurikulum yang menganggap teori sosial Barat sebagai standar universal tunggal, sembari mengabaikan kontribusi signifikan dari sistem pengetahuan adat yang telah teruji secara ekologis dan sosial selama milenia.

Arsitektur Hegemoni dan Kritik Terhadap Eurosentrisme

Eurocentrisme atau Eurosentrisme merujuk pada pandangan dunia yang menempatkan kebudayaan, sejarah, dan nilai-nilai Eropa sebagai pusat dan standar kemajuan manusia. Ideologi ini berkembang pesat selama era ekspansi kolonial, di mana bangsa-bangsa Eropa mencari justifikasi moral atas penaklukan mereka dengan memosisikan masyarakat non-Eropa sebagai pihak yang “primitif,” “barbar,” atau “terbelakang”. Dalam lanskap akademik, Eurosentrisme memanifestasikan dirinya melalui pembagian pengetahuan yang bias, seperti perbedaan antara “Tradisi Besar” (Barat/Universal) dan “Tradisi Kecil” (Lokal/Partikular). Pembagian ini tidak hanya memarginalkan perspektif non-Barat, tetapi juga mengubah pengetahuan lokal menjadi sekadar objek studi etnografis, bukan sebagai subjek teoretis yang sah.

Dominasi epistemik ini menciptakan ketergantungan intelektual pada institusi akademik Barat yang memegang otoritas untuk menentukan subjek penelitian, metodologi yang dianggap valid, dan kriteria kebenaran. Akibatnya, bukti-bukti yang dihasilkan dari Global North sering kali dianggap memiliki validitas universal, sementara solusi yang berakar pada kearifan lokal Global South diabaikan atau dianggap tidak ilmiah. Krisis ini diperparah oleh label-label diskriminatif yang melekat pada pengetahuan adat, yang sering kali dilihat sebagai hambatan bagi modernisasi.

| Dimensi Epistemologis | Paradigma Barat/Eurosentris | Paradigma Lokal/Dekolonial |

| Pusat Ontologi | Antroposentris (Manusia sebagai penguasa alam) | Biosentris (Manusia bagian dari ekosistem) |

| Struktur Berpikir | Dualisme (Subjek vs Objek, Pikiran vs Materi) | Relasional (Interkoneksi semua entitas) |

| Basis Pengetahuan | Individualisme, Rasionalisme Positivistik | Kolektivisme, Pengalaman Hidup, Spiritual |

| Tujuan Akhir | Kemajuan material, Akumulasi, Pertumbuhan | Harmoni, Kesejahteraan Kolektif (Buen Vivir) |

| Transmisi | Teks tertulis, Institusi formal berjenjang | Tradisi lisan, Praktik komunitas, Ritual |

Ngugi wa Thiong’o dan Politik Bahasa: Meledakkan Bom Budaya

Salah satu tokoh sentral dalam dekolonisasi pikiran adalah Ngugi wa Thiong’o, yang melalui bukunya Decolonising the Mind, mengartikulasikan bagaimana kolonialisme menghancurkan jiwa bangsa melalui bahasa. Ngugi berpendapat bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan pembawa budaya dan identitas. Ketika penjajah memaksakan bahasa mereka dalam sistem pendidikan, mereka sebenarnya sedang menanamkan “bom budaya”. Bom ini berfungsi untuk menghancurkan kepercayaan rakyat pada bahasa mereka sendiri, nama mereka, dan pada akhirnya, pada kemampuan mereka untuk mendefinisikan realitas mereka sendiri.

Ngugi menjelaskan bahwa penggunaan bahasa kolonial menciptakan “pemisahan psikis” (psychic split) bagi subjek terjajah1 Seorang siswa yang dididik dalam bahasa asing mulai melihat dunianya sendiri melalui kacamata penjajah, yang sering kali menggambarkan budayanya sebagai sesuatu yang memalukan atau tidak relevan.1 Hal ini melahirkan elit intelektual yang meskipun secara fisik berada di tanah airnya, secara mental terasing dari masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, bagi Ngugi, dekolonisasi sejati menuntut “reklamasi bahasa ibu” sebagai fondasi pengetahuan dan perlawanan terhadap hegemoni linguistik Barat. Keputusannya untuk menulis karya sastranya dalam bahasa Gikuyu merupakan tindakan “pemutusan epistemologis” terhadap supremasi bahasa Inggris.

| Mekanisme Dominasi Linguistik | Dampak Psikologis dan Sosial |

| Imposisi Bahasa Penjajah | Penciptaan hierarki intelektual berbasis kelancaran bahasa asing. |

| Larangan Bahasa Ibu | Erosi memori kolektif dan penghancuran oratur (sastra lisan). |

| Kurikulum Eurosentris | Alienasi siswa dari lingkungan geografis dan sosial mereka. |

| Standar Publikasi Global | Peminggiran peneliti yang tidak menggunakan bahasa Inggris. |

Epistemologi dari Selatan: Buen Vivir dan Hak-Hak Alam

Di Amerika Latin, gerakan dekolonialisasi mewujud dalam filosofi Buen Vivir atau Sumak Kawsay (dalam bahasa Quechua), yang berarti “hidup baik” dalam harmoni dengan alam dan komunitas. Konsep ini muncul sebagai antitesis terhadap model pembangunan Barat yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi tak terbatas dan eksploitasi sumber daya alam. Buen Vivir menolak logika kapitalis akumulasi dan sebaliknya memprioritaskan keberlanjutan ekologis serta kesejahteraan kolektif.

Secara revolusioner, Ekuador dan Bolivia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam konstitusi negara mereka. Konstitusi Ekuador tahun 2008 mengakui alam atau Pacha Mama sebagai entitas yang memiliki hak hukum untuk dihormati, dilindungi, dan dipulihkan. Ini merupakan pergeseran paradigma dari pandangan antroposentris (alam sebagai properti manusia) menuju pandangan biocentric (manusia sebagai bagian dari jalinan kehidupan). Dalam kerangka ini, setiap warga negara memiliki hak untuk menuntut atas nama ekosistem yang dirusak, tanpa perlu membuktikan kerugian langsung pada manusia.

Prinsip utama Buen Vivir meliputi:

- Kritik terhadap masyarakat konsumeris dan individualistik.

- Kesadaran ekologis yang mendalam dan pengakuan terhadap ketergantungan manusia pada alam.

- Autonomi dan kehidupan berbasis komunitas yang mandiri.

- Penolakan terhadap ekstraktivisme yang merusak lingkungan demi keuntungan finansial.

Ubuntu dan Etika Relasional Afrika

Afrika memberikan kontribusi epistemologis yang kuat melalui filosofi Ubuntu, yang berakar pada keterhubungan antarmanusia. Pepatah Umuntu ngumuntu ngabantu (“Seorang manusia adalah manusia melalui orang lain”) menegaskan bahwa kemanusiaan seseorang tidak melekat secara soliter, melainkan diberikan secara timbal balik melalui hubungan dengan sesama. Ubuntu menawarkan alternatif bagi ideologi individualisme dan utilitarianisme Barat dengan menekankan nilai-nilai kepedulian, harmoni, dan responsivitas kolektif.

Dalam ranah hukum dan keadilan, Ubuntu mendasari sistem keadilan restoratif yang sangat berbeda dengan sistem punitif Barat. Tujuan utama dari keadilan Ubuntu adalah pemulihan hubungan (reconciliation) dan restorasi martabat, bukan sekadar pemberian hukuman. Praktik ini terlihat nyata dalam pengadilan Gacaca di Rwanda pasca-genosida, di mana komunitas duduk bersama untuk mencari kebenaran, memfasilitasi pengakuan dosa, dan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat. Ubuntu mengajarkan bahwa kejahatan seseorang berdampak pada seluruh komunitas, sehingga penyembuhannya pun harus dilakukan secara kolektif.

| Elemen Keadilan Ubuntu | Deskripsi Praktik |

| Deterrence | Pencegahan melalui tekanan sosial, fisik, atau spiritual. |

| Restorasi (Kudzora) | Pengembalian atau penggantian apa yang telah diambil/dirusak. |

| Rekonsiliasi (Ukama) | Pemulihan hubungan melalui permintaan maaf dan pengampunan. |

| Keputusan Konsensus | Penyelesaian masalah melalui dialog yang melibatkan seluruh komunitas. |

Kearifan Lokal Nusantara: Subak dan Jamu sebagai Sistem Pengetahuan

Indonesia memiliki sistem pengetahuan lokal yang sangat canggih dan relevan bagi tantangan global modern. Sistem Subak di Bali, yang telah diakui oleh UNESCO, merupakan contoh integrasi antara manajemen air, praktik spiritual, dan tata kelola demokratis. Berdasarkan filosofi Tri Hita Karana, Subak mengelola irigasi persawahan melalui jaringan pura air dan saluran irigasi yang rumit, memastikan distribusi air yang adil bagi ribuan petani. Keberhasilan Subak dalam mengelola sumber daya bersama selama lebih dari seribu tahun secara langsung menantang teori Barat tentang “tragedy of the commons” yang menyatakan bahwa sumber daya bersama akan hancur tanpa kontrol pusat.

Di sisi lain, Jamu merepresentasikan epistemologi kesehatan Nusantara yang bersifat holistik. Sebagai warisan budaya yang berasal dari masa Kerajaan Mataram, Jamu menggabungkan penggunaan tanaman herbal, doa (Djampi), dan pengetahuan tentang kesehatan (Oesodo) untuk menjaga keseimbangan fisik dan spiritual Saat ini, upaya dekolonisasi Jamu melibatkan validasi ilmiah oleh institusi seperti BRIN untuk membuktikan khasiatnya secara medis tanpa menghilangkan akar budayanya. Hal ini penting untuk melawan persepsi bahwa pengobatan tradisional hanyalah takhayul, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual komunal Indonesia dari eksploitasi asing.

Komponen utama Subak meliputi:

- Tri Mandala: Ruang suci (pura), ruang lingkungan (sawah), dan ruang sosial (petani).

- Awig-awig: Aturan hukum adat yang disepakati bersama melalui konsensus.

- Ritual Pertanian: Praktik spiritual di setiap tahap siklus tanam untuk memohon berkah Tuhan.

Dekolonisasi Kurikulum di Perguruan Tinggi

Gerakan dekolonisasi di universitas-universitas dunia, seperti #RhodesMustFall (RMF) di Afrika Selatan dan Oxford, menyoroti rasisme institusional dan bias kurikulum yang masih kental. Mahasiswa menuntut agar universitas tidak lagi menjadi “benteng keputihan” (whiteness) yang hanya mengagungkan pengetahuan Barat. Di University of Cape Town, patung Cecil Rhodes menjadi simbol dari alienasi yang dirasakan oleh mahasiswa kulit hitam yang dipaksa belajar di lingkungan yang secara historis merendahkan mereka.

Dekolonisasi kurikulum menuntut perguruan tinggi untuk:

- Memasukkan Perspektif Post-Colonial: Mengakui bahwa teori sosial Barat sering kali bias dan tidak mampu menjelaskan realitas Global South secara akurat.

- Melawan Dominasi Teori Barat: Memberikan ruang yang sama bagi epistemologi lokal seperti Ubuntu atau Sumak Kawsay sebagai kerangka berpikir yang sah dalam sosiologi, hukum, dan ilmu lingkungan.

- Reformasi Metodologi: Menggunakan “ketidakpatuhan epistemik” untuk menolak standar universalitas semu yang meminggirkan metodologi partisipatif dan berbasis pengalaman komunitas adat.

- Menghapus Hambatan Bahasa: Mengakui pentingnya bahasa ibu dalam proses belajar-mengajar untuk mencegah keterasingan intelektual.

Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang terpapar hanya pada narasi Eurosentris sering kali mengalami krisis identitas dan kegagalan dalam mengembangkan kesadaran budaya yang kritis. Oleh karena itu, kurikulum yang inklusif dan polisentris sangat penting untuk menciptakan warga global yang saling menghormati.

Hambatan Struktural dan Politik Pengetahuan

Meskipun urgensi dekolonisasi telah diakui, terdapat hambatan struktural yang signifikan dalam sistem akademik global. Salah satu yang paling merusak adalah “politik sitasi” dan standar peer review yang bias. Peneliti dari Global South atau akademisi pribumi sering kali dipaksa untuk mengutip tokoh-tokoh Barat kulit putih demi melegitimasi karya mereka, meskipun karya tersebut membahas isu-isu lokal yang lebih dipahami oleh komunitas mereka sendiri. Selain itu, biaya publikasi open access yang sangat mahal menjadi penghalang bagi peneliti dari negara berkembang untuk berpartisipasi dalam diskursus global.

Di tingkat sekolah, integrasi pengetahuan lokal sering kali terhambat oleh beban kurikulum yang berlebihan dan kurangnya materi ajar yang relevan. Guru-guru sering kali merasa tidak memiliki kepercayaan diri atau pelatihan yang cukup untuk mengajarkan sistem pengetahuan tradisional karena pendidikan mereka sendiri sangat Eurosentris. Hal ini menciptakan paradoks di mana pengetahuan lokal dianggap penting namun tetap berada di pinggiran dalam praktik pendidikan sehari-hari.

| Hambatan Struktural | Mekanisme Kerja | Solusi Strategis |

| Bias Peer Review | Penolakan terhadap metodologi non-Barat karena dianggap “tidak ilmiah.” | Diversifikasi dewan editorial jurnal dengan pakar Global South. |

| Biaya Publikasi | Biaya tinggi (APC) yang diskriminatif terhadap peneliti miskin. | Pemberian waiver biaya untuk peneliti dari negara berkembang. |

| Kurikulum Padat | Fokus pada ujian standar yang mengabaikan kearifan lokal. | Integrasi interdisipliner pengetahuan adat ke dalam subjek inti. |

| Kekurangan Staf Ahli | Minimnya akademisi yang mendalami studi adat/post-colonial. | Rekrutmen aktif dan beasiswa bagi spesialis studi adat. |

Kedaulatan Pangan dan Kontribusi Epistemologi Pertanian Adat

Sistem pertanian tradisional menawarkan solusi nyata bagi krisis pangan global. Masyarakat adat, meskipun hanya mencakup 6,2% populasi dunia, mengelola lebih dari seperempat permukaan bumi dan menjaga 80% biodiversitas yang tersisa. Teknik terasering suku Inca dan penggunaan laboratorium mikroklimat di Moray membuktikan pemahaman ekologis yang mendalam untuk menghasilkan pangan di medan yang sulit secara berkelanjutan. Di Ethiopia, petani tradisional menggunakan urine sapi sebagai pestisida alami yang efektif, sebuah praktik yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan kimia industri.

Namun, sistem pangan ini sering kali dianggap sebagai hambatan bagi modernisasi oleh lembaga global. Dekolonisasi pangan menuntut pergeseran dari sekadar “ketahanan pangan” menuju “kedaulatan pangan,” di mana masyarakat memiliki hak untuk menentukan sistem produksi, distribusi, dan konsumsi pangan mereka sendiri sesuai dengan nilai-nilai budaya dan ekologis mereka. Dokumentasi pengetahuan lisan tentang benih lokal dan praktik agronomi tradisional sangat krusial agar pengetahuan ini tidak hilang ditelan oleh dominasi pasar komoditas global.

Pertimbangan utama dalam sistem pangan adat:

- Resiliensi Iklim: Tanaman lokal seperti sorgum dan millet lebih tahan terhadap cuaca ekstrem dibandingkan tanaman monokultur industri.

- Kesehatan Masyarakat: Pangan tradisional sering kali lebih padat nutrisi dan membantu mencegah penyakit modern seperti obesitas dan diabetes.

- Keseimbangan Ekosistem: Penggunaan sumber daya lokal dan rotasi tanaman menjaga kesuburan tanah tanpa bergantung pada input kimia beracun.

Menuju Pluriversalitas Pengetahuan: Kesimpulan

Dekolonisasi pikiran bukan berarti menolak semua pengetahuan Barat, melainkan menempatkan pengetahuan Barat sebagai salah satu dari banyak tradisi pengetahuan di dunia, bukan sebagai kebenaran tunggal yang absolut.1 Proyek ini adalah upaya untuk menciptakan “Pluriversum”—sebuah dunia di mana banyak dunia dan cara mengetahui dapat hidup berdampingan secara setara. Perguruan tinggi harus menjadi garda terdepan dalam transformasi ini dengan membuka diri terhadap epistemologi lokal, menghargai bahasa ibu, dan meruntuhkan struktur kekuasaan intelektual yang diskriminatif.

Keberhasilan dekolonisasi pikiran akan memberikan dampak luas bagi kemanusiaan, mulai dari model pembangunan yang lebih berkelanjutan (Buen Vivir), sistem hukum yang lebih manusiawi (Ubuntu), hingga solusi ketahanan pangan berbasis biodiversitas. Dengan menghidupkan kembali epistemologi lokal, kita tidak hanya memperbaiki kesalahan sejarah kolonial, tetapi juga memperkaya perbendaharaan pemikiran manusia untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks. Langkah strategis ke depan harus mencakup:

- Pengakuan formal terhadap pemegang pengetahuan adat (Knowledge Bearers) dalam struktur akademik.

- Pendanaan riset yang setara bagi sistem pengetahuan non-konvensional.

- Penciptaan ruang dialog interkultural yang tulus di dalam dan di luar ruang kelas.

Secara matematis, jika kita memodelkan dominasi epistemik sebagai variabel $D$ yang dipengaruhi oleh kekuasaan institusional ($I$) dan penetrasi linguistik ($L$), maka upaya dekolonisasi ($d$) harus bekerja untuk meningkatkan variabel keragaman ($K$) dan aksesibilitas (A$):

$$D = \frac{I \cdot L}{K \cdot A}$$

Penurunan nilai $D$ (dominasi) hanya mungkin terjadi dengan penguatan secara eksponensial pada variabel keragaman epistemik dan aksesibilitas pengetahuan lokal dalam sistem pendidikan global. Melalui integrasi yang harmonis antara sains modern dan kearifan kuno, peradaban manusia dapat bergerak menuju keseimbangan sejati yang menghormati kehidupan dalam segala bentuknya.