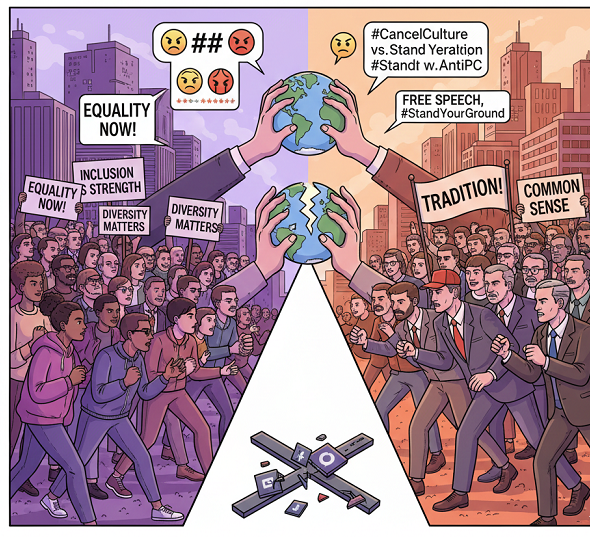

Fenomena kultur pembatalan (cancel culture) telah bertransformasi dari sekadar instrumen akuntabilitas sosial menjadi manifestasi ekstremisme sosial yang sistematis di era digital. Dalam lanskap sosiopolitik kontemporer, desakan terhadap keadilan sosial sering kali bermutasi menjadi apa yang disebut sebagai hyper-wokeism, sebuah kondisi di mana nilai-nilai progresif dipaksakan melalui mekanisme penghukuman publik yang kaku, penolakan total terhadap dialog, dan pemaksaan narasi etis tunggal. Analisis ini mengeksplorasi bagaimana gerakan yang awalnya bertujuan untuk memberikan suara bagi yang terpinggirkan kini justru menciptakan lingkungan yang tidak toleran terhadap ambiguitas atau penebusan, yang pada akhirnya mengancam prinsip-prinsip kebebasan berbicara dan pluralisme dalam demokrasi liberal.

Genealogi Wokeisme dan Pergeseran Paradigma Moral

Akar istilah woke berasal dari bahasa Inggris Vernakular Afrika-Amerika (AAVE) pada awal abad ke-20, yang awalnya bermakna terjaga atau waspada terhadap ketidakadilan rasial dan sistemik. Tokoh nasionalis kulit hitam Marcus Garvey pada era 1920-an pernah menyerukan agar Ethiopia dan Afrika “bangun” untuk melihat penindasan kolonial yang mereka alami. Penggunaan tertulis pertama dari istilah ini sering kali dikaitkan dengan William Melvin Kelley, yang berpendapat bahwa kelompok beatnik telah mengapropriasi slang kulit hitam tersebut. Hingga tahun 2011, istilah ini mulai mendapatkan popularitas luas di ruang publik untuk meningkatkan kesadaran akan bias rasial, dan mencapai puncak global melalui gerakan Black Lives Matter (BLM) pasca kematian Michael Brown dan George Floyd.

Namun, transformasi dari kesadaran sosial menjadi “isme” atau ideologi kaku mencerminkan pergeseran paradigma yang fundamental. Jika pada tahun 1990-an istilah political correctness (PC) didefinisikan sebagai upaya menghindari bahasa yang menyinggung kelompok marginal, wokeism melangkah lebih jauh dengan mencari ketidakadilan rasial dan gender di setiap domain masyarakat, termasuk seni, sejarah, dan sains. Wokeisme kontemporer tidak lagi hanya berfokus pada struktur ekonomi, tetapi pada tingkat simbolik yang terikat pada identitas seperti ras dan gender.

| Era | Terminologi | Karakteristik Utama | Basis Kekuasaan |

| 1920-an – 1960-an | Woke (AAVE) | Kesadaran akar rumput terhadap rasisme | Komunitas marginal |

| 1980-an – 1990-an | Political Correctness | Orthodoksi progresif pada bahasa/tindakan | Institusi dan birokrasi |

| 2010-an – 2020-an | Wokeism | Aktivisme digital dan identitas interseksional | Media sosial dan akademisi |

| 2023 – Sekarang | Hyper-Wokeism | Ekstremisme sosial dan absolutisme moral | Elit simbolik dan massa digital |

Pergeseran ini membawa dampak pada bagaimana otoritas moral didefinisikan. Jika dahulu perdebatan tentang keadilan dilakukan melalui diskusi para ahli di media cetak atau lembaga keagamaan, kini narasi tersebut didorong oleh “kerumunan woke” yang menggunakan media sosial untuk membungkam musuh ideologis mereka melalui pengucilan dan boikot budaya.

Hyper-Wokeism: Mekanisme Psikologis dan Sosiologis Ekstremisme

Ekstremisme keadilan sosial atau hyper-wokeism dicirikan oleh desakan tanpa kompromi terhadap narasi etis tertentu yang mengabaikan kompleksitas manusia. Secara sosiologis, partisipasi dalam kultur pembatalan dapat dijelaskan melalui Significance Quest Theory (SQT), di mana kebutuhan individu untuk merasa bermakna dan memiliki tujuan hidup dipenuhi melalui keanggotaan dalam kelompok ekstrem. Kehilangan signifikansi personal akibat marjinalisasi atau penghinaan sering kali mendorong individu untuk mengadopsi penyebab ekstrem sebagai cara untuk mendapatkan kembali status dan identitas mereka.

Vigilantism Digital dan Deindividuasi

Media sosial menyediakan alat yang sangat kuat bagi mereka yang memegang keyakinan ekstrem untuk menyebarkan gagasan, membangun solidaritas, dan mempublikasikan tindakan pengucilan. Fenomena ini sering kali melibatkan proses deindividuasi, di mana individu dalam kerumunan digital kehilangan kesadaran diri dan penilaian moral pribadi, yang kemudian berujung pada perilaku agresif dan impulsif. Algoritma platform memperparah kondisi ini dengan menciptakan ruang gema (echo chambers) yang memperkuat narasi ekstrem dan memicu kemarahan moral kolektif.

Kultur pembatalan sering kali bertindak sebagai norma sosial yang memicu sanksi sosial daripada sanksi hukum. Hal ini sering kali melibatkan penolakan total terhadap otoritas atau kredibilitas target, tanpa menyisakan ruang bagi kompromi atau dialog. Dalam konteks ini, “pembatalan” dianggap sebagai bentuk boikot budaya yang merupakan ekspresi pamungkas dari agensi individu yang merasa tidak memiliki kekuasaan atas apa yang disajikan kepada mereka di media sosial.

Absolutisme Moral dan Penolakan Objektivitas

Salah satu elemen paling berbahaya dari hyper-wokeism adalah adopsi absolutisme moral yang justru sering kali menyembunyikan relativisme radikal. Para pendukung ideologi ini sering kali menganggap pencarian kebenaran objektif atau pemikiran linier sebagai bagian dari “budaya supremasi kulit putih”. Jika tidak ada kebenaran objektif, maka moralitas menjadi sepenuhnya bergantung pada narasi kekuasaan yang didorong oleh kelompok identitas tertentu.

Hal ini menciptakan kerangka kerja moral hierarkis di mana individu dari kelompok marginal dianggap memiliki keunggulan moral secara inheren, sementara mereka yang dianggap memiliki hak istimewa (privileged) dianggap secara permanen cacat secara moral. Kegagalan wokeisme untuk mengakui bahwa setiap manusia memiliki spektrum keuntungan dan kerugian yang unik menyebabkan dunia dilihat hanya melalui lensa dinamika kekuasaan berbasis identitas yang reduksionis.

Matinya Ambiguitas dan Ruang Penebusan

Ciri utama ekstremisme sosial dalam kultur pembatalan adalah kurangnya ruang untuk kesalahan manusia atau perubahan karakter. Target pembatalan sering kali diwajibkan untuk berada dalam kondisi pertobatan abadi namun tetap tidak pernah dimaafkan. Proses ini merupakan mekanisme ekspiatori tanpa kemungkinan penebusan, yang sangat kontras dengan tradisi keadilan restoratif atau pengampunan dalam berbagai sistem etika tradisional.

Penghapusan Sejarah dan Conscience Global

Aktivis dalam gerakan ini sering kali berupaya mendikonstruksi sejarah dengan menghancurkan simbol-simbol masa lalu yang dianggap mewakili penindasan, seperti patung Christopher Columbus atau tokoh konfederasi. Upaya ini tidak hanya menyasar masa lalu tetapi juga berupaya mendepersonalisasi masa depan dengan menerapkan terminologi baru yang kaku seperti rasisme sistemik, hak istimewa kulit putih, dan fragilitas kulit putih. Ketika bahasa kehilangan kekuatannya untuk mengungkapkan realitas universal, dialog menjadi tidak mungkin dan digantikan oleh irasionalisme total.

Dalam lingkungan digital, kesalahan masa lalu tetap dapat diakses selamanya, sehingga tidak ada ruang bagi individu untuk tumbuh atau belajar dari kesalahan mereka. Hal ini menciptakan budaya ketakutan di mana pengamat merasa kewalahan oleh negatifitas dan merasa putus asa terhadap interaksi manusia yang telah direduksi menjadi konfrontasi belaka. Tanpa jalur penebusan, kultur pembatalan kehilangan potensinya sebagai katalis untuk perubahan positif dan justru menjadi instrumen penindasan baru.

| Jenis Hambatan | Dampak Psikologis pada Penebusan | Konsekuensi Sosial |

| Ego dan Kebanggaan | Kebutuhan untuk merasa superior secara moral | Penolakan terhadap dialog dan empati |

| Ketakutan akan Kerentanan | Khawatir pengampunan dianggap sebagai kelemahan | Siklus kebencian yang berkelanjutan |

| Kebutuhan akan Retribusi | Fokus pada hukuman daripada pembelajaran | Ostrasisme permanen terhadap individu |

| Budaya Korban | Victimhood dijadikan sebagai modal sosial | Fokus keluar daripada refleksi diri |

Dampak pada Kebebasan Berbicara dan Pluralisme

Desakan hyper-wokeism telah menimbulkan efek yang sangat merusak bagi kebebasan berbicara, terutama di institusi yang seharusnya menjadi tempat pertukaran ide secara bebas, seperti universitas dan media.

Erosi Kebebasan Akademik

Banyak akademisi kini melaporkan rasa takut untuk menyuarakan pandangan yang berbeda karena ancaman respons intimidasi dan sensor diri. Penelitian menunjukkan adanya dampak signifikan dari ideologi kiri-kanan terhadap pengalaman kultur pembatalan di bidang ilmu politik. Di universitas, orthodoksi progresif dianggap telah membungkam suara konservatif dan perspektif beragam, yang pada akhirnya membatasi kebebasan akademik dan memperkuat konformisme.

Sebuah studi mengungkapkan bahwa 65% mahasiswa setuju bahwa iklim di kampus mereka mencegah orang mengatakan hal-hal yang mereka yakini karena takut orang lain akan menganggapnya menyinggung. Selain itu, kurang dari setengah mahasiswa merasa nyaman untuk menyuarakan ketidaksetujuan dengan ide-ide yang disampaikan oleh instruktur atau mahasiswa lain di kelas. Hal ini menunjukkan bahwa kultur pembatalan telah memicu “spiral keheningan” di mana suara mayoritas diamplifikasi sementara suara minoritas ditekan karena takut akan dampak sosial.

Ancaman terhadap Demokrasi Deliberatif

Demokrasi bergantung pada komunikasi terbuka antara warga negara untuk mendebatkan preferensi publik dan menyampaikannya kepada pemerintah. Jika pidato dibatasi melalui sensor diri, preferensi publik yang diperlukan untuk fungsi demokrasi tidak dapat didebatkan dengan benar. Kultur pembatalan memicu erosi demokrasi dengan menciptakan lingkungan di mana informasi yang dianggap “salah” disensor oleh lawan politik atas nama mempromosikan “kebenaran,” padahal informasi tersebut mungkin akurat.

| Dampak pada Pluralisme | Mekanisme Kerusakan | Hasil Akhir |

| Polarisasi Politik | Dehumanisasi dan demonisasi lawan politik | Ketidakmampuan untuk mencapai konsensus |

| Kaskade Reputasi | Individu menyesuaikan pendapat publik agar tidak dikucilkan | Hilangnya keragaman pemikiran yang jujur |

| Penurunan Literasi Media | Ketidakmampuan untuk menganalisis pesan secara kritis | Terperangkap dalam narasi yang kaku |

| Ketidakmampuan Berdialog | Menutup diri dari pendapat lain yang berbeda | Konflik yang meningkat tanpa penyelesaian |

Geopolitik Woke: Perang Budaya Global

Wokeisme bukan lagi fenomena lokal Amerika Serikat; ia telah menjadi isu global yang memicu reaksi keras di berbagai negara dengan tradisi budaya dan politik yang berbeda.

Kasus Prancis: Universalisme vs. Imperialisme Budaya

Prancis menonjol sebagai salah satu penentang paling vokal terhadap apa yang mereka sebut sebagai “le wokisme.” Para pejabat tinggi Prancis, termasuk Menteri Pendidikan Jean-Michel Blanquer, telah memperingatkan bahwa aktivisme woke yang “menghancurkan” Amerika Serikat kini telah mendarat di pantai mereka. Kritik utama Prancis adalah bahwa wokeisme mengimpor kategori rasial Amerika yang asing bagi sejarah mereka, seperti konsep “racism systematique” dan “privilege blanc”.

Di Prancis, perdebatan mengenai penggunaan kata ganti non-biner “iel” memicu kontroversi nasional karena dianggap merusak universalisme republik Prancis. Pemerintah Prancis secara resmi melarang penggunaan tulisan inklusif dalam komunikasi pemerintah karena dianggap menghambat akuisisi bahasa dan mencerminkan sentimen anti-nasionalis. Bagi intelektual Prancis, wokeisme dipandang sebagai bentuk baru puritanisme dan sensor yang bertentangan dengan tradisi intelektual mereka yang bebas.

Doktrin Woke Monroe di Amerika Latin

Di Amerika Latin, penetrasi ideologi woke dipandang melalui lensa intervensi AS yang baru. Istilah “Woke Monroe Doctrine” digunakan untuk menggambarkan bagaimana kebijakan luar negeri AS kini menyertakan pinkwashing dan promosi identitas gender sebagai bentuk intervensi di Meksiko dan wilayah lainnya. Para sarjana dekolonial di kawasan ini juga mempertanyakan apakah gerakan keadilan sosial ini benar-benar membawa kemajuan lokal atau justru merupakan bentuk baru dari kolonialisme epistemik yang memaksakan standar Barat pada konteks pasca-konflik seperti di Kolombia.

Vernakularisasi di Asia dan Timur Tengah

Di Jepang, wokeisme memicu ketegangan seputar pengakuan hak-hak minoritas dalam struktur sosial yang sangat menekankan harmoni dan non-pengakuan struktural. Sementara itu, di Cina, konsep “kematian sosial” dan “kehilangan muka” dipelajari sebagai bentuk potensial dari wokeisme lokal yang mungkin memiliki akar yang berbeda dari tradisi Barat. Di dunia Arab, istilah seperti Sawabiyyah (kebenaran politik) dan Wūkiyyah (wokeisme) mulai diteliti dalam konteks filsafat hukum Islam, yang menunjukkan bagaimana ideologi ini harus menavigasi nilai-nilai keagamaan yang sudah mapan.

Woke Capitalism dan Elit Simbolik

Analisis sosiologis yang lebih tajam menunjukkan bahwa wokeisme sering kali menjadi instrumen kelas bagi elit baru. Musa al-Gharbi dalam karyanya berpendapat bahwa elit kontemporer AS menggunakan bahasa keadilan sosial untuk melegitimasi posisi sosio-ekonomi mereka sambil tetap mempertahankan gaya hidup yang eksploitatif dan eksklusif.

Fetisisme Politik Budaya

Para “kapitalis simbolik” ini cenderung fokus pada simbol, ide, retorika, dan isu-isu perang budaya daripada perjuangan ekonomi yang mendasar. Dengan memusatkan perhatian publik pada perubahan nama gedung atau penghapusan kata-kata tertentu, elit ini dapat mengalihkan perhatian dari hak istimewa kelas mereka sendiri. Hal ini menciptakan apa yang disebut sebagai woke-washing korporat, di mana perusahaan melakukan aktivisme performatif untuk melindungi merek mereka dari tuduhan hipokrisi atau kerusakan reputasi, tanpa benar-benar melakukan perubahan sistemik pada struktur kekuasaan mereka.

Wokeisme dalam konteks ini berfungsi sebagai ideologi yang berkuasa bagi kaum elit, yang memungkinkan mereka untuk mendamaikan klaim egaliter dengan praktik yang tetap mengecualikan. Persaingan intra-elit untuk menunjukkan kemurnian moral melalui “grandstanding” moral menjadi cara untuk mendapatkan sumber daya dan pengakuan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang sering melakukan pensinyalan kebajikan (virtue signaling) dan status korban (victimhood) secara bersamaan sering kali memiliki skor lebih tinggi pada sifat narsisme dan Machiavellianisme.

Polarisasi dan Eskalasi Kekerasan Politik

Dampak akhir dari ekstremisme sosial ini adalah polarisasi yang sangat dalam yang dapat berujung pada kekerasan politik. Di Amerika Serikat, lebih dari setengah penduduk melihat ekstremisme sayap kiri dan sayap kanan sebagai masalah besar. Polarisasi menyebabkan dehumanisasi dan demonisasi lawan politik, di mana anggota partai lawan dianggap sebagai ancaman bagi kesejahteraan bangsa.

Dehumanisasi Lawan Politik

Ketika polarisasi meningkat, rasa superioritas moral dan kepastian di antara para partisan juga tumbuh, yang memudahkan mobilisasi kelompok untuk tindakan yang melanggar hukum. Proses “keterlibatan moral” terputus, di mana pertimbangan moral biasa tidak lagi berlaku bagi lawan yang dianggap “sub-manusia” atau “jahat”. Data menunjukkan bahwa individu dengan tingkat polarisasi yang tinggi lebih mungkin mendukung penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politik.

| Tingkat Polarisasi | Probabilitas Mengalami Kekerasan Politik | Persepsi terhadap Lawan |

| Rendah/Tanpa Polarisasi | 1,5% – 4,9% | Warga negara dengan pendapat berbeda |

| Moderat | 12,0% | Lawan politik yang kompetitif |

| Tinggi | 24,0% | Ancaman bagi nilai-nilai inti bangsa |

| Sangat Tinggi | 42,9% | Musuh eksistensial yang harus dibungkam |

Ketegangan ini diperparah oleh ekosistem informasi yang terpecah, di mana pemilih hanya menerima visi dunia yang sangat partisan dan tidak lagi tertarik pada fakta objektif. Munculnya kecerdasan buatan (AI) yang dapat menghasilkan bukti palsu untuk narasi apa pun semakin merusak fondasi diskursus demokratis, menciptakan situasi di mana setiap orang dapat merasa selalu benar dan pihak lain selalu salah.

Menuju Pemulihan Pluralisme dan Toleransi

Untuk mengatasi ancaman ekstremisme sosial yang ditimbulkan oleh kultur pembatalan, masyarakat harus secara sadar memupuk kembali nilai-nilai pluralisme dan toleransi yang berani.

Dialog sebagai Antidot Ekstremisme

Pluralisme mengharuskan kita untuk menghormati martabat bawaan satu sama lain, bahkan ketika kita berada dalam kemarahan yang luar biasa, dan menemukan cara untuk hidup serta bekerja sama melampaui perbedaan ideologis, agama, dan rasial. Ini bukan berarti menyetujui pendapat yang dianggap menyinggung, tetapi mengakui kemanusiaan lawan politik dan menolak kekerasan sebagai alternatif dari demokrasi.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun kembali ruang dialog meliputi:

- Pemisahan antara Pengampunan dan Kepercayaan: Memahami bahwa memaafkan adalah proses pribadi untuk penyembuhan emosional, sementara membangun kembali kepercayaan memerlukan akuntabilitas yang nyata.

- Promosi Pemikiran Kritis: Mendorong individu untuk menantang asumsi mereka sendiri daripada hanya mencari konfirmasi atas keyakinan mereka di media sosial.

- Penguatan Ikatan Komunitas: Membangun hubungan lintas batas ideologis melalui hobi atau komitmen bersama untuk menciptakan ketahanan masyarakat terhadap godaan polarisasi.

- Menolak Bandwagon Digital: Mengambil keputusan secara mandiri dalam keterlibatan daring dan tidak terjebak dalam tekanan teman sebaya untuk berpartisipasi dalam pembatalan massal.

Paradox Toleransi dan Batasannya

Mendukung pluralisme bukan berarti memberikan ruang tanpa batas bagi intoleransi. Sebagaimana dikemukakan oleh Karl Popper, agar masyarakat tetap toleran, toleransi harus memiliki batas tertentu terhadap mereka yang secara terang-terangan berupaya menghancurkan nilai-nilai toleransi itu sendiri. Namun, tantangan utama bagi generasi saat ini adalah menentukan kapan sebuah ide harus ditantang melalui debat yang kuat dan kapan sebuah ide benar-benar mengancam kemampuan orang lain untuk hidup dalam damai.

Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab khusus untuk memastikan bahwa ruang kelas tetap menjadi tempat di mana teks-teks sulit dapat dibaca dan diperdebatkan tanpa penutupan paksa. Alih-alih pembatalan instan, “kultur memanggil” (call-out culture) yang membuka dialog dan memberikan kesempatan untuk belajar harus lebih diutamakan daripada kultur pembatalan yang hanya bertujuan untuk pengusiran sosial.

Kesimpulan

Kultur pembatalan, dalam bentuknya yang paling ekstrem sebagai hyper-wokeism, telah bergeser dari alat akuntabilitas yang sah menjadi bentuk baru ekstremisme sosial. Dengan mengabaikan ambiguitas karakter manusia, menolak kemungkinan penebusan, dan memaksakan narasi etis tunggal melalui vigilantisme digital, fenomena ini telah menciptakan iklim ketakutan yang merusak kebebasan akademik dan kesehatan demokrasi deliberatif secara global.

Perang woke global ini mencerminkan krisis makna yang lebih dalam di dunia yang terfragmentasi secara digital. Solusinya tidak terletak pada penekanan balik yang sama ekstremnya, melainkan pada pemulihan kapasitas kolektif kita untuk berempati, berdialog, dan memberikan ruang bagi pertumbuhan manusia. Hanya dengan mengakui martabat universal setiap orang dan menolak absolutisme moral yang menghancurkan dialog, kita dapat mempertahankan pluralisme sebagai tulang punggung masyarakat yang demokratis dan damai. Perkembangan ke depan menuntut para elit politik, pemimpin bisnis, dan warga negara biasa untuk memiliki keberanian dalam menolak godaan kemarahan moral instan demi membangun masa depan yang lebih inklusif dan pemaaf.