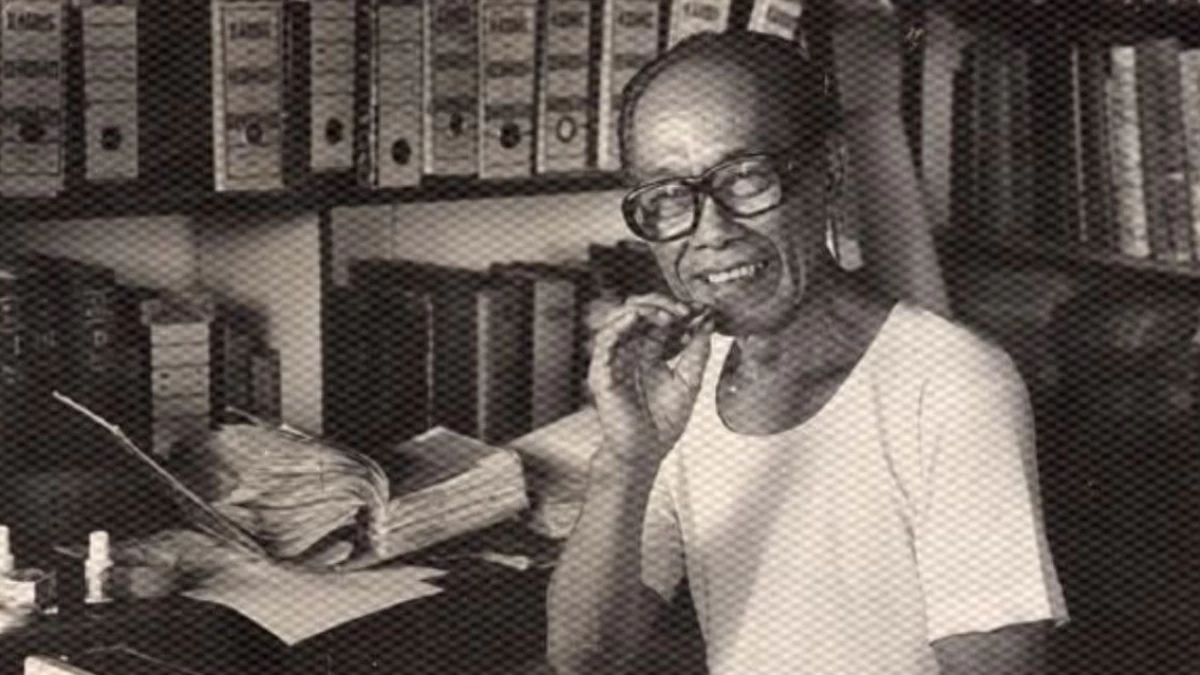

Pramoedya Ananta Toer, seorang nama yang mengukir sejarah sastra Indonesia dan dunia, berdiri sebagai sosok monumental sekaligus kontroversial. Ia bukan sekadar sastrawan produktif, melainkan juga seorang aktivis, sejarawan, dan humanis yang menggunakan pena sebagai senjata untuk melawan ketidakadilan. Popularitas karyanya, terutama Tetralogi Buru, tidak terbatas pada Indonesia, melainkan menjadi bahan kajian di berbagai universitas dunia dan telah diterjemahkan ke lebih dari 41 bahasa asing. Namun, perjalanan hidup dan pencapaiannya di panggung global justru kontras dengan kenyataan pahit di tanah air, di mana buku-bukunya pernah dilarang dan bahkan dibakar. Tulisan ini akan menyajikan analisis yang komprehensif dan bernuansa tentang bagaimana setiap fase kehidupan Pramoedya—dari masa kecilnya yang penuh tantangan hingga pengasingannya sebagai tahanan politik—secara intrinsik membentuk gaya, gagasan, dan warisan abadi dalam karya-karyanya.

Jejak Awal dan Transformasi Intelektual (1925-1965)

Masa Kecil di Blora: Fondasi Kritik terhadap Feodalisme

Pramoedya Ananta Toer lahir di Blora, Jawa Tengah, pada 6 Februari 1925, sebagai anak sulung dari pasangan Mastoer dan Siti Saidah. Latar belakang keluarganya menghadirkan kontras yang signifikan dan membentuk fondasi awal pandangan hidupnya. Ayahnya, Mastoer, adalah seorang guru dan kepala sekolah di Institut Boedi Oetomo yang juga seorang aktivis PNI (Partai Nasional Indonesia) dengan ideologi nasionalis kiri. Sementara itu, ibunya, Siti Saidah, berasal dari keluarga santri yang kuat di Rembang dan dikenal sebagai sosok yang penuh kasih dan pekerja keras.

Riwayat pendidikan Pramoedya tidak berjalan mulus dan penuh dengan rintangan. Ia menamatkan sekolah dasar di Institut Boedi Oetomo milik ayahnya, namun tidak menunjukkan prestasi akademis yang cemerlang, bahkan tiga kali tidak naik kelas. Ayahnya yang keras dan berdisiplin tinggi pernah menganggapnya “bodoh,” bahkan menolak mendaftarkannya ke MULO. Namun, dorongan dari ibunya yang menggunakan tabungan pribadi memungkinkan Pramoedya melanjutkan sekolah ke Sekolah Teknik Radio Surabaya. Setelah itu, ia merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan sambil melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Islam Dondangdia, di mana ia secara mandiri mendalami ilmu humaniora seperti filsafat, psikologi, dan sosiologi.

Pengalaman masa kecil ini memiliki peran krusial dalam pembentukan pemikiran Pramoedya. Penolakan ayahnya dan kekagumannya pada kerja keras ibunya yang berjuang membangun ekonomi keluarga secara tidak langsung menanamkan benih perlawanan terhadap sistem patriarki dan feodalisme yang mengeksploitasi perempuan dan rakyat kecil. Tindakannya untuk menghilangkan awalan Jawa “Mas” dari nama belakang ayahnya dan hanya menggunakan “Toer” sebagai nama keluarga mencerminkan sikap anti-aristokratik yang kuat sejak usia muda. Pendidikan non-konvensional yang ia tempuh, di mana ia banyak “belajar dari kehidupan nyata, bukan hanya dari bangku sekolah” , membedakannya dari sastrawan seangkatannya yang datang dari latar belakang priyayi yang mapan. Ini memberikan otentisitas yang mendalam pada karya-karyanya, memungkinkan ia untuk menyuarakan kritik tajam terhadap ketidakadilan sosial dari perspektif “orang-orang dari bawah.”

Awal Karier Sastra dan Keterlibatan Politik Pra-Orde Baru

Karier Pramoedya dimulai sebagai juru ketik di kantor berita Jepang Domei pada masa pendudukan Jepang. Pasca-kemerdekaan, ia aktif bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan turut serta dalam perjuangan fisik melawan kolonialisme. Keterlibatannya ini membawanya pada penahanan pertama oleh marinir Belanda pada tahun 1947 dan dijebloskan ke Penjara Bukit Duri hingga ia dibebaskan pada tahun 1949 setelah Konferensi Meja Bundar. Pengalaman di penjara ini menjadi inspirasi bagi sejumlah karya-karya awalnya.

Karya-karya dari periode pra-Orde Baru ini menunjukkan pergeseran tematik yang menarik. Novel Perburuan (1950) yang memenangkan sayembara Balai Pustaka, menggambarkan narasi perjuangan fisik, pengkhianatan, dan nasionalisme di tengah masa perang kemerdekaan. Berbeda dengan itu, Bukan Pasar Malam (1951) menampilkan gaya yang sangat personal, melankolis, dan introspektif tentang pergulatan batin seorang anak dalam menghadapi kematian ayahnya. Pergeseran dari tema perjuangan makro-politik ke drama manusia yang intim dan personal ini menjadi cetak biru bagi karya-karya besarnya di masa depan, yang akan secara unik memadukan narasi sejarah besar dengan pergulatan psikologis individu.

Pada tahun 1950-an, Pramoedya bergabung dengan Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), sebuah organisasi kebudayaan yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Keterlibatannya ini menjadi salah satu titik paling kontroversial dalam hidupnya. Sebagai anggota Lekra, ia dituduh menggunakan bahasa yang sangat keras dan kejam, menggalakkan “pembunuhan karakter” terhadap penulis dan seniman non-Lekra, dan dituding bertanggung jawab atas pelarangan dan pembakaran buku yang tidak sejalan dengan ideologi Realisme Sosialis yang diusung Lekra. Namun, Pramoedya membela diri dengan menyatakan bahwa ia adalah seorang individualis yang terlalu keras kepala untuk menjadi anggota partai dan tidak pernah memiliki fungsi organisasi praktis di Lekra. Ia menegaskan bahwa tuduhan-tuduhan itu muncul pada saat ia tidak bisa membela diri. Kontradiksi ini, di mana seorang yang hidupnya berjuang melawan penindasan kemudian dituduh melakukan penindasan serupa, menunjukkan kompleksitas dan dualitas yang melekat pada sosok Pramoedya dan merupakan cerminan dari polarisasi politik yang sangat tajam di Indonesia kala itu.

Dari Penindasan ke Kreativitas Abadi (1965-1999)

Penjara Pulau Buru: Episentrum Sastra dan Perlawanan

Setelah peristiwa G30S 1965, Pramoedya ditangkap tanpa proses peradilan dan dijebloskan ke dalam penahanan terlama dalam hidupnya di Pulau Buru, sebuah kamp konsentrasi yang digunakan oleh rezim Orde Baru untuk menahan sekitar 10 ribu tahanan politik (tapol). Selama 10 tahun (1969-1979), Pramoedya dan tapol lainnya dipaksa melakukan kerja berat tanpa upah, seperti memotong kayu, membuat sawah dan irigasi, serta mengolah lahan milik pejabat kamp. Kondisi hidup sangat buruk, dengan kualitas dan kuantitas makanan yang tidak memadai, memaksa para tahanan untuk memakan tikus dan telur kadal untuk bertahan hidup.

Di tengah penderitaan ekstrem ini, Pramoedya melakukan sebuah tindakan luar biasa yang menjadi inti dari warisan sastranya: ia menciptakan Tetralogi Buru. Karena tidak diizinkan memiliki alat tulis, ia memulai dengan menceritakan novel-novelnya secara lisan kepada teman-teman tapolnya. Proses penulisan baru benar-benar dimulai pada tahun 1973 menggunakan kertas semen yang diselundupkan dan dititipkan kepada seorang pastor untuk diselamatkan. Modal Pramoedya hanyalah ingatannya, karena semua naskah aslinya yang telah disiapkan sebelum tahun 1965 telah dimusnahkan oleh aparat setelah penangkapannya.

Kondisi ekstrem di Pulau Buru bukan hanya sekadar fase dalam hidup Pramoedya, melainkan sebuah katalis dramatis yang membentuk karya-karya terbesarnya. Keterbatasan fisik dan mental ini mendorongnya untuk mengandalkan kekuatan ingatan dan tradisi lisan, yang pada gilirannya memberikan bobot epik dan kemanusiaan yang mendalam pada novel-novelnya. Tindakan menulis dan menyelundupkan naskah dari balik jeruji adalah sebuah pernyataan politik dan filosofis: bahwa ide-ide dan kebenaran tidak dapat sepenuhnya dimusnahkan oleh penguasa, bahkan dalam kondisi paling opresif. Hal ini menjadikan Tetralogi Buru bukan hanya novel, tetapi monumen perlawanan itu sendiri.

Analisis Tetralogi Buru: Sastra Sebagai Senjata Intelektual

Tetralogi Buru, yang terdiri dari Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca, adalah mahakarya Pramoedya yang secara unik memadukan fiksi dengan sejarah untuk menelusuri Kebangkitan Nasional Indonesia. Setiap novel menyajikan babak-babak penting dalam perjuangan intelektual dan politik tokoh utamanya, Minke, yang diinspirasi dari sosok jurnalis perintis Tirto Adhi Soerjo.

- Bumi Manusia: Novel pertama ini berfokus pada kritik tajam terhadap kolonialisme dan diskriminasi rasial. Menggunakan pendekatan semiotika, Pramoedya mengungkap mitos-mitos yang beredar pada masa kolonial, seperti pandangan bahwa “gundik pribumi” dianggap tidak mungkin memiliki ilmu pengetahuan modern. Namun, melalui karakter Nyai Ontosoroh, yang cerdas dan berilmu, Pramoedya mematahkan mitos tersebut dan menunjukkan bagaimana kaum pribumi sering kali lebih beradab dan berpengetahuan daripada yang diremehkan oleh bangsa Eropa.

- Anak Semua Bangsa: Dalam novel ini, Minke mengalami proses pencerahan, menyadari bahwa perjuangan melawan kolonialisme melampaui batas-batas rasial dan merupakan perjuangan universal untuk kebehesan dan kemanusiaan.

- Jejak Langkah: Novel ini menggambarkan bagaimana Minke mengimplementasikan kesadarannya menjadi tindakan nyata. Ia membentuk organisasi dan mendirikan koran pribumi pertama, Medan Priyayi, sebagai alat perlawanan intelektual terhadap pemerintah kolonial. Judul novel ini memiliki makna filosofis yang mendalam: “jejak-jejak” mengacu pada dimensi historis, yaitu perjuangan para pahlawan masa lalu yang menjadi “langkah-langkah” menuju masa depan yang lebih baik.

- Rumah Kaca: Novel penutup ini mengambil sudut pandang narator dari sang “musuh,” Jacques Pangemanann, seorang polisi intelijen Belanda yang bertugas mengawasi Minke. Analisis ini menyajikan ironi mendalam: Pangemanann, sang penindas, pada akhirnya menjadi orang yang mengagumi Minke dan secara tidak langsung mengabadikan jejak-jejak perlawanannya dalam catatannya. Ini merupakan kritik halus Pramoedya terhadap sifat kekuasaan yang bersifat merusak, dan bahwa pada akhirnya, kebenaran dan perlawanan akan abadi.

Pramoedya sengaja mengaburkan batas antara fiksi dan sejarah. Ini adalah inti dari gagasan “sejarah dari bawah.” Dengan memberikan kehidupan pada sejarah yang sering kali hanya berupa daftar nama dan peristiwa, ia melawan narasi sejarah resmi yang mereduksi rakyat pribumi menjadi objek pasif. Melalui transisi narasi dari Minke ke Pangemanann, Pramoedya menyajikan kritik mendalam tentang sifat kekuasaan. Kekuasaan itu bukan hanya tentang penindasan fisik, tetapi juga tentang pengawasan, manipulasi informasi, dan akhirnya, ironi bahwa yang mengawasi malah ikut terpengaruh.

Karya Non-Fiksi dan Sejarah Pasca-Buru

Setelah dibebaskan dari Pulau Buru, Pramoedya terus berkarya. Salah satu karya non-fiksinya yang paling menyayat adalah Nyanyi Sunyi Seorang Bisu (1995), sebuah memoar otobiografi yang disusun dari catatan-catatan berserakan yang ditulisnya selama menjadi tahanan politik di Buru. Buku ini menjadi kesaksian brutal dan jujur tentang pengalaman hidupnya di kamp pengasingan.

Selain memoar, Pramoedya juga melanjutkan proyek penulisan sejarahnya dari sudut pandang alternatif, seperti dalam novel Arok Dedes (1999) dan Arus Balik (1995). Karya-karya ini tidak hanya sekadar cerita historis, melainkan alegori tajam tentang intrik politik, kekuasaan, dan pengkhianatan yang sangat relevan dengan situasi politik modern. Melalui novel-novel ini, ia menunjukkan bahwa pengalaman di bawah rezim otoriter tidak memadamkan semangatnya, melainkan memperkuat keyakinannya bahwa “sejarah selalu berulang” dan perjuangan untuk keadilan adalah siklus yang tak pernah usai.

Warisan Abadi dan Polemik yang Tidak Pernah Usai

Kontribusi terhadap Sastra Indonesia dan Sastra Dunia

Pramoedya memberikan kontribusi yang tidak terbantahkan terhadap sastra Indonesia, terutama dalam inovasi stilistik dan prosa. Gaya penulisannya yang khas, kaya akan bahasa Jawa sehari-hari, dan penggunaan majas yang menawan membuat karyanya terasa otentik dan hidup. Pilihan diksinya, seperti “banting tulang” atau “gendeng” , tidak netral, melainkan secara sengaja digunakan untuk merepresentasikan hegemoni bahasa dan diskriminasi rasial di era kolonial.

Lebih dari sekadar gaya, kontribusi terbesarnya adalah dalam gagasan. Ia mengajarkan bahwa seorang terpelajar harus “berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan”. Ia memberikan suara pada sejarah yang terlupakan, menantang narasi resmi dan mengkritik kolonialisme dari perspektif rakyat yang tertindas. Dengan demikian, ia berhasil membangun “sastra Indonesia” yang secara otentik merefleksikan pergulatan budaya dan sejarah bangsa.

Paradoks Penghargaan Internasional dan Pelarangan Nasional

Paradoks yang paling mencolok dalam hidup Pramoedya adalah kontras antara pengakuan global yang gemilang dengan penolakan dan pelarangan di negerinya sendiri. Selama dua dekade, namanya berulang kali muncul sebagai nominator Hadiah Nobel Sastra. Ia juga menerima sejumlah penghargaan internasional bergengsi, seperti yang dirangkum dalam tabel berikut:

| Penghargaan | Tahun | Institusi/Negara | Kategori/Alasan |

| Ramon Magsaysay Award | 1995 | Ramon Magsaysay Award Foundation, Filipina | Jurnalisme, Sastra, dan Komunikasi Kreatif, atas “kemampuannya mencerahkan dengan cerita-cerita brilian tentang kebangkitan sejarah dan pengalaman modern rakyat Indonesia.” |

| PEN International | 1998 | PEN International | Kontribusi pada sastra dunia. |

| Doctor of Humane Letters | 1999 | Universitas Michigan, AS | Gelar kehormatan untuk sumbangannya pada kemanusiaan. |

| Fukuoka Cultural Grand Prize | 2000 | Fukuoka, Jepang | Kontribusi signifikan pada budaya Asia. |

| Norwegian Authors’ Union Award | 2004 | Norwegia | Sumbangan pada sastra dunia. |

Penghargaan-penghargaan ini menjadi bukti pengakuan internasional terhadap nilai universal dari karya-karya Pramoedya yang mengangkat tema-tema kemanusiaan dan keadilan sosial. Namun, di Indonesia, buku-bukunya dilarang oleh Jaksa Agung karena dianggap mengandung ajaran Marxisme atau Komunisme yang berpotensi mengguncang stabilitas politik Orde Baru. Namun, seperti yang diungkapkan oleh berbagai sumber, alasan yang lebih dalam adalah karena karya-karyanya memuat kritik tajam terhadap kolonialisme dan ketidakadilan sosial, yang dianggap “berbahaya” bagi rezim yang tidak bersahabat dengan pemikiran berbeda. Ironi bahwa ia diakui sebagai pejuang hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi di panggung global, sementara di negerinya sendiri ia dicap sebagai “duri dalam masyarakat” , menunjukkan trauma sejarah yang belum sepenuhnya selesai di Indonesia. Protes dari 26 sastrawan/budayawan terhadap penghargaan Magsaysay yang diterimanya, dengan alasan Pramoedya “memberangus kreativitas” di masa Orde Lama , lebih lanjut menegaskan bahwa luka dan polarisasi politik di antara kaum intelektual Indonesia masih sangat terasa.

Kesimpulan

Kehidupan Pramoedya Ananta Toer adalah sebuah epik perjuangan pribadi yang secara sempurna berjalin dengan perjuangan kolektif bangsanya. Setiap penderitaan yang ia alami—dari masa kecil yang keras, penahanan oleh Belanda, hingga pengasingan yang brutal di Pulau Buru—bukanlah akhir, melainkan fondasi yang menguatkan tekad dan memperkaya kedalaman karyanya. Kontribusi terbesarnya bukanlah sekadar sebagai sastrawan, melainkan sebagai seorang humanis yang menggunakan sastra sebagai senjata moral untuk menantang ketidakadilan, membangkitkan kesadaran, dan memberikan suara pada sejarah yang terlupakan.

Ia mengajarkan bahwa kebenaran dan keadilan harus diperjuangkan, bahkan jika harus mengorbankan kebebasan pribadi. Karya-karyanya, terutama Tetralogi Buru, tetap relevan karena esensinya yang berbicara tentang perjuangan universal manusia untuk martabat dan kebebasan. Warisan Pramoedya melampaui batas-batas buku dan menjadi simbol abadi bagi perjuangan untuk kebebasan berekspresi dan keberanian untuk menantang kekuasaan yang zalim. Mengutip kata-katanya sendiri, “Suaramu takkan padam ditelan angin, akan abadi, sampai jauh, jauh di kemudian hari”. Inilah sumbangan terbesar Pramoedya Ananta Toer: ia membuktikan bahwa pena, dalam kondisi paling sulit sekalipun, dapat menjadi alat yang paling ampuh untuk mengabadikan kebenaran dan membangkitkan kesadaran sebuah bangsa.

Daftar Pustaka :

- Pramoedya Ananta Toer, Sastrawan Legendaris Indonesia – Ruangguru, diakses September 22, 2025, https://www.ruangguru.com/blog/pramoedya-ananta-toer

- Karya Terkenal Pramoedya Ananta Toer – Ambisius Wiki, diakses September 22, 2025, https://wiki.ambisius.com/jurnalis/pramoedya-ananta-toer/karya-terkenal

- Mengapa dulu karya Pramoedya Ananta Toer sempat dilarang beredar di Indonesia?, diakses September 22, 2025, https://id.quora.com/Mengapa-dulu-karya-Pramoedya-Ananta-Toer-sempat-dilarang-beredar-di-Indonesia

- Mengapa pada zaman orba buku-buku pramoedya dilarang? – Quora, diakses September 22, 2025, https://id.quora.com/Mengapa-pada-zaman-orba-buku-buku-pramoedya-dilarang

- BAB II PROFIL DAN RIWAYAT HIDUP PRAMOEDYA ANANTA TOER 2.1. Masa Kecil dan Remaja 2.1.1. Blora tahun 1925 Pram biasanya dia disa, diakses September 22, 2025, https://eprints.undip.ac.id/59544/3/BAB_2.pdf

- Biografi Singkat Pramoedya Ananta Toer | Pokok dan Tokoh – Jendela Sastra, diakses September 22, 2025, https://www.jendelasastra.com/wawasan/pokok-dan-tokoh/biografi-singkat-pramoedya-ananta-toer

- Linimasa Kehidupan Pramoedya Ananta Toer, diakses September 22, 2025, https://seabadpram.com/linimasa

- 18 Tahun Kepergian Pramoedya Ananta Toer, Kisah dari Penjara ke …, diakses September 22, 2025, https://www.tempo.co/hiburan/18-tahun-kepergian-pramoedya-ananta-toer-kisah-dari-penjara-ke-penjara-63280

- Bumi Manusia Lahir dari Tangan Orang yang Tiga Kali Dipenjara, diakses September 22, 2025, https://tirto.id/bumi-manusia-lahir-dari-tangan-orang-yang-tiga-kali-dipenjara-cLwa

- Inilah Lima Rekomendasi Novel Pramoedya Ananta Toer – RRI.co.id, diakses September 22, 2025, https://rri.co.id/nasional/1307167/inilah-lima-rekomendasi-novel-pramoedya-ananta-toer

- Pramoedya dalam Dua Wajah, Evolusi Pemikiran dan Gaya pada Karyanya, diakses September 22, 2025, https://www.goodnewsfromindonesia.id/2025/02/03/pramoedya-dalam-dua-wajah-evolusi-gaya-dalam-berkarya

- Pramoedya Ananta Toer: Pena yang Ulung dan Tajam – Historia.ID, diakses September 22, 2025, https://www.historia.id/article/pramoedya-ananta-toer-pena-yang-ulung-dan-tajam-prera

- Warga Cemburu pada Tapol Pulau Buru?, diakses September 22, 2025, https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20160411/Pulau-Buru-4/

- Titik Balik di Pulau Buru dan Pesan Pramoedya untuk Anak Muda – CNN Indonesia, diakses September 22, 2025, https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20190816205504-241-422144/titik-balik-di-pulau-buru-dan-pesan-pramoedya-untuk-anak-muda

- Sinopsis Tetralogi Buru Karya Pramoedya Ananta Toer – Blog Cabaca, diakses September 22, 2025, https://blog.cabaca.id/sinopsis-tetralogi-buru-karya-pramoedya-ananta-toer/

- Tetralogi Buru, Roman Sejarah yang Lahir dari Balik “Penjara” Orba – Historia.ID, diakses September 22, 2025, https://www.historia.id/article/tetralogi-buru-roman-sejarah-yang-lahir-dari-balik-penjara-orba-dw9am

- Sinopsis Tetralogi Pulau Buru Pramoedya Ananta Toer untuk …, diakses September 22, 2025, https://kumparan.com/berita-terkini/sinopsis-tetralogi-pulau-buru-pramoedya-ananta-toer-untuk-pencinta-sastra-25svBrfEfUc

- Tetralogi Buru – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses September 22, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Tetralogi_Buru

- ANALISIS NOVEL “BUMI MANUSIA” KARYA … – PPJP ULM, diakses September 22, 2025, https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jbsp/article/download/10995/8465

- (PDF) JEJAK LANGKAH MENGHIDUPI JIWA MERDEKA DAN BERKARAKTER, diakses September 22, 2025, https://www.researchgate.net/publication/373049017_JEJAK_LANGKAH_MENGHIDUPI_JIWA_MERDEKA_DAN_BERKARAKTER

- Meniti Jejak Langkah – Ismaya Berkah Group, diakses September 22, 2025, https://ismayaberkahgroup.com/meniti-jejak-langkah/

- Seabad Pramoedya Ananta Toer, Periset BRIN Gali Gagasan Sejarah dan Kemanusian dari Karya Sastra, diakses September 22, 2025, https://brin.go.id/news/122502/seabad-pramoedya-ananta-toer-periset-brin-gali-gagasan-sejarah-dan-kemanusian-dari-karya-sastra

- Tahun Penerbitan – Perpustakaan Institut Teknologi Padang, diakses September 22, 2025, https://digilib.itp.ac.id/index.php?author=Pramoedya+Ananta+Toer&search=Search

- Biografi Singkat Pramoedya Ananta Toer & Daftar Buku Karyanya – Tirto.id, diakses September 22, 2025, https://tirto.id/biografi-singkat-pramoedya-ananta-toer-daftar-buku-karyanya-g76b

- Review Buku Mangir Karya Pramoedya Ananta Toer – Gramedia, diakses September 22, 2025, https://www.gramedia.com/best-seller/review-buku-mangir/

- KAJIAN STILISTIKA GADIS PANTAI NOVEL BY PRAMOEDYA ANANTA TOER: STYLISTICS – Universitas Jember, diakses September 22, 2025, https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/60738/Afrilia%20Sulistiowati.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- MENGENAL WAJAH INDONESIA MELALUI PENULIS REALISME SOSIALIS PRAMOEDYA ANANTA TOER – Fakultas Sastra, diakses September 22, 2025, https://sastra.um.ac.id/wp-content/uploads/2009/10/Mengenal-Wajah-Indonesia-melalui-Penulis-Realisme-Sosial-Pramoedya-Ananta-Toer.pdf

- Gaya kepenulisan Pramoedya: Stilistika atas roman Bumi Manusia, diakses September 22, 2025, https://ejournal.umm.ac.id/index.php/kembara/article/download/11688/pdf

- Apa pendapatmu tentang Tetralogi Buru karya Pramoedya Ananta Toer? – Quora, diakses September 22, 2025, https://id.quora.com/Apa-pendapatmu-tentang-Tetralogi-Buru-karya-Pramoedya-Ananta-Toer

- Calon Kuat Penerima Nobel Tahun ini – Google Sites, diakses September 22, 2025, https://sites.google.com/site/pramoedyasite/pramoedya-ananta-toer-1925-2006-indonesian-author/interviews-and-works-in-indonesian-karya-karya-pramoedya-dalam-bahasa-indonesia/calon-kuat-penerima-nobel-tahun-ini

- Nominasi Nobel Sastra : Dari Pramoedya Ananta Toer ke Denny JA – Telusur.co, diakses September 22, 2025, https://jatim.telusur.co.id/detail/nominasi-nobel-sastra-dari-pramoedya-ananta-toer-ke-denny-ja

- Pramoedya Ananta Toer – Ramon Magsaysay Award Foundation Philippines, diakses September 22, 2025, https://rmaward.asia/rmawardees/pramoedya-ananta-toer/

- Jalan Hidup Anak-Anak Rohani Pram – Indonesia.go.id, diakses September 22, 2025, https://indonesia.go.id/kategori/komoditas/996/jalan-hidup-anak-anak-rohani-pram

- Pramoedya Ananta Toer terkenal sebagai pengarang novel tahun 1940-an dengan novelnya, antara lain – Badan Bahasa, diakses September 22, 2025, https://dapobas.kemdikbud.go.id/home?show=isidata&id=50