Asal-usul orang Aceh, menyatukan bukti dari berbagai disiplin ilmu termasuk antropologi, linguistik, genetika, dan sejarah. Melalui pendekatan multidisiplin, tulisan ini menyimpulkan bahwa identitas etnis Aceh merupakan hasil dari proses sintesis multi-lapisan yang kompleks. Populasi Aceh saat ini adalah sebuah anthropologis mixtum yang terbentuk dari interaksi gelombang migrasi prasejarah yang berbeda, evolusi linguistik yang unik, pertukaran budaya historis melalui jalur perdagangan maritim, dan konsolidasi politik yang kuat di bawah Kesultanan Aceh. Analisis ini menyoroti bahwa asal-usul orang Aceh bukanlah narasi tunggal, melainkan sebuah mozaik yang kaya dari ketahanan populasi kuno dan adaptasi inovatif terhadap pengaruh eksternal sepanjang ribuan tahun.

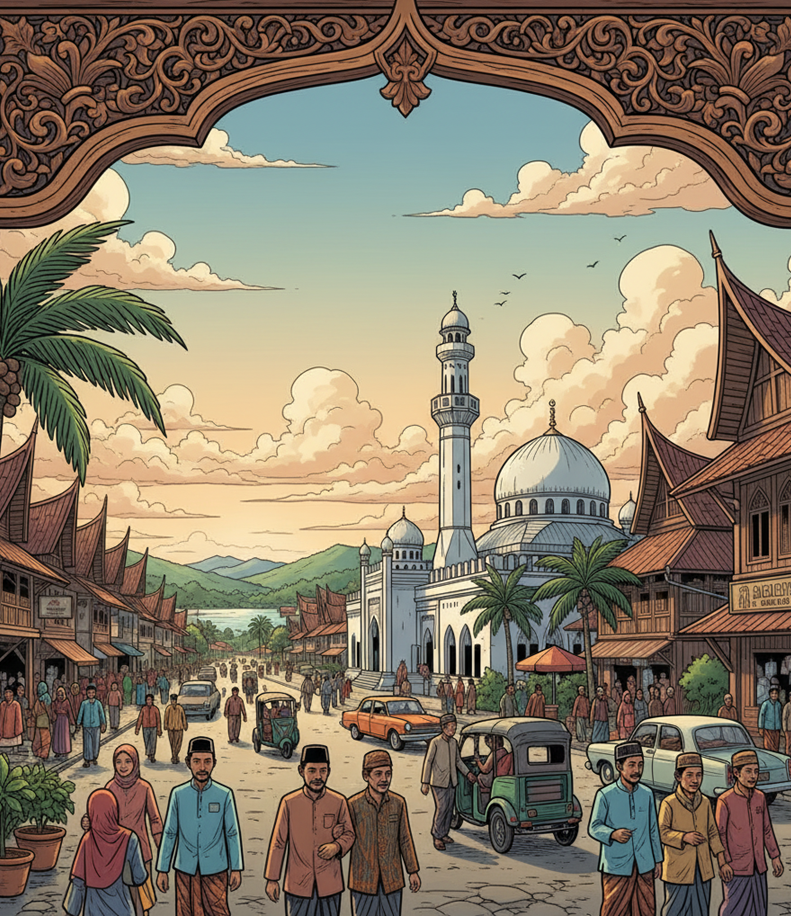

Provinsi Aceh, yang terletak di ujung paling barat Pulau Sumatra, Indonesia, memiliki signifikansi unik dalam sejarah dan budaya Asia Tenggara. Sebagai satu-satunya provinsi yang secara resmi menerapkan hukum syariah Islam, Aceh memiliki identitas yang sangat kuat dan sering kali dianggap sebagai cerminan otentik dari percampuran budaya dan agama yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun, di balik identitas yang kokoh ini, terdapat narasi asal-usul yang sangat kompleks dan beragam, yang telah memicu berbagai teori dan spekulasi.

Permintaan untuk mengkaji secara lengkap asal-usul orang Aceh menuntut lebih dari sekadar ringkasan historis. Dibutuhkan analisis yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber, mulai dari narasi lokal hingga temuan ilmiah terkini. Tulisan ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang holistik dan bernuansa, yang mampu menjelaskan bagaimana populasi Ureueng Aceh (orang Aceh) terbentuk dari interaksi demografi, bahasa, dan politik sepanjang sejarah. Metodologi yang digunakan adalah sintesis data dari kajian linguistik, antropologi genetik, dan catatan sejarah, untuk menyatukan potongan-potongan bukti yang berbeda ke dalam satu narasi yang kohesif. Tulisan ini akan menguji dan menghubungkan hipotesis-hipotesis yang ada untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang asal-usul yang kompleks ini.

Jejak Prasejarah dan Akar Linguistik

Teori Naratif Lokal: Asal Usul dari Suku Mantir

Narasi tradisional lokal mengenai asal-usul orang Aceh sering kali merujuk pada Suku Mantir, atau yang dalam bahasa Aceh dikenal sebagai Suku Mantee. Suku ini disebutkan sebagai penduduk asli Aceh yang memiliki keterkaitan dengan bangsa Mon Khmer yang juga berada di wilayah Malaka. Kisah-kisah sejarah lisan menempatkan Suku Mantir sebagai penghuni pertama di wilayah Aceh Besar, dengan pemukiman awal mereka di sebuah perkampungan yang disebut Kampung Seumileuk. Nama Seumileuk sendiri berarti “dataran yang luas,” dan lokasi ini diperkirakan berada di dataran tinggi antara Jantho dan Tangse. Dari sanalah, menurut narasi ini, Suku Mantir kemudian menyebar ke seluruh lembah Aceh, yang dikenal sebagai “Aceh tiga segi”.

Narasi ini, meskipun bersifat legenda, memiliki signifikansi penting sebagai fondasi narasi lokal dan cerminan dari bagaimana masyarakat Aceh sendiri memahami akar mereka. Keterkaitan dengan bangsa Mon Khmer secara intuitif menunjukkan adanya hubungan kuno dengan populasi di daratan Asia Tenggara, sebuah gagasan yang akan dikaji lebih lanjut melalui bukti ilmiah. Narasi ini juga memberikan titik awal yang berharga untuk membedah asal-usul orang Aceh, menempatkan narasi lokal sebagai fondasi yang perlu divalidasi atau diperkaya oleh data ilmiah.

Hipotesis Linguistik: Jalur Migrasi Bahasa Aceh-Chamic

Di luar narasi lokal, bukti linguistik memberikan dukungan kuat untuk teori migrasi kuno dari daratan Asia Tenggara. Bahasa Aceh adalah satu-satunya bahasa dari cabang Chamic dari rumpun bahasa Austronesia yang dituturkan di Indonesia. Bahasa ini berkerabat paling dekat dengan bahasa-bahasa Chamic lainnya yang sebagian besar ditemukan di Vietnam dan Kamboja, seperti Cham, Jarai, dan Rade. Kekerabatan yang sangat spesifik dan jauh ini tidak dapat dijelaskan hanya oleh kontak perdagangan yang terjadi pada masa-masa kemudian. Hal ini menyiratkan adanya jalur migrasi prasejarah yang unik.

Linguis Paul Sidwell, yang karyanya secara eksplisit mengkaji hubungan ini, berpendapat bahwa penutur proto-Aceh, yang merupakan bagian dari keluarga bahasa Austronesia, kemungkinan besar meninggalkan daratan Asia Tenggara pada abad ke-1 atau ke-2 SM dalam sebuah perjalanan maritim yang pada akhirnya membawa mereka ke utara Sumatra. Peristiwa ini memisahkan mereka dari komunitas penutur Chamic lainnya, yang kemudian menyebar ke Vietnam dan Kamboja. Analisis lebih lanjut oleh para ahli linguistik seperti Sidwell menunjukkan bahwa Bahasa Aceh memiliki jumlah serapan kata Austroasiatik yang sangat rendah jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa Chamic lainnya Hal ini memperkuat hipotesis bahwa perpecahan antara Bahasa Aceh dan bahasa Chamic terjadi sangat awal, sebelum terjadi interaksi dan serapan bahasa yang signifikan antara bahasa Chamic di daratan utama Asia Tenggara dengan bahasa-bahasa Austroasiatik di sekitarnya. Pemahaman ini melampaui narasi historis umum yang berfokus pada kerajaan-kerajaan besar dan memberikan akar yang lebih dalam pada identitas linguistik dan demografi etnis Aceh.

Anatomi Genetik dan Bukti Multietnis

Keragaman Genetik: Konsep Anthropologis Mixtum

Konsep bahwa orang Aceh adalah sebuah anthropologis mixtum—percampuran dari berbagai bangsa—didukung kuat oleh temuan genetika populasi. Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa populasi Indonesia memiliki struktur genetik yang terbagi tajam antara bagian barat dan timur, dengan batas yang membentang antara Bali dan Flores. Analisis Y-kromosom (yang diturunkan dari garis paternal) menunjukkan bahwa populasi di Indonesia bagian timur memiliki haplogrup yang terkait erat dengan garis keturunan Melanesia, yang merupakan cerminan dari gelombang kolonisasi awal benua Sahul. Sebaliknya, mayoritas Y-kromosom di Indonesia bagian barat, termasuk wilayah Aceh, berhubungan dengan haplogrup yang kemungkinan besar memasuki kepulauan ini selama era Paleolitik dari daratan Asia dan/atau Taiwan (O-M119*, O-P203, dan O-M95*).

Pola genetik ini memberikan sebuah validasi ilmiah yang kuat untuk hipotesis linguistik yang dikemukakan sebelumnya. Garis keturunan genetik yang terkait dengan daratan Asia dan Taiwan sejalan dengan teori ekspansi Austronesia dan migrasi spesifik penutur bahasa Chamic ke Sumatra utara. Hubungan yang jelas antara data linguistik dan genetik ini menunjukkan bahwa identitas etnis Aceh bukan hanya hasil dari adopsi budaya, tetapi juga mencerminkan migrasi demografi kuno yang membentuk fondasi populasi mereka. Analisis ini menyatukan dua bidang ilmu yang tampaknya terpisah—genetika dan linguistik—ke dalam satu narasi besar yang menjelaskan asal-usul orang Aceh.

Catatan Penting Mengenai Sumber Genetik

Penting untuk dicatat bahwa beberapa sumber yang tersedia mengenai genetika Aceh secara spesifik merujuk pada penelitian tentang genetik ternak, bukan manusia. Misalnya, sebuah penelitian tentang genetik sapi Aceh mengidentifikasi Single Nucleotide Polymorphism (SNP) pada gen hormon pertumbuhan, yang relevan untuk ilmu peternakan dan pemuliaan hewan. Selain itu, penelitian tentang genetik sapi Indonesia lainnya menyebutkan bahwa sapi Aceh dan Pesisir adalah ras lokal dari Sumatra. Meskipun sumber-sumber ini secara harfiah menyebut “Aceh,” konteksnya adalah genetik sapi, bukan populasi manusia. Dengan demikian, informasi ini tidak relevan untuk kajian asal-usul manusia dan harus dieksklusi dari analisis. Kepatuhan pada konteks dan detail seperti ini sangat penting untuk memastikan akurasi dan kredibilitas ilmiah sebuah tulisan.

Interaksi Peradaban dan Fondasi Identitas Aceh

Pusat Perdagangan dan Pelabuhan Multi-Peradaban

Asal-usul orang Aceh tidak hanya dibentuk oleh migrasi prasejarah, tetapi juga oleh interaksi intens dengan berbagai peradaban melalui perdagangan. Sejak zaman kuno, wilayah Aceh telah dikenal sebagai “maestro perdagangan” di Selat Malaka. Catatan Tiongkok kuno dari Dinasti Liang dan Sui antara tahun 506 dan 581 Masehi menyebutkan adanya Kerajaan Poli di Aceh Besar, sementara sumber Arab dan Nāgarakṛtāgama mencatat keberadaan Kerajaan Lamuri atau Lamkrek. Posisi geografis Aceh yang strategis sebagai pintu gerbang ke Selat Malaka menjadikannya pusat penting di jalur perdagangan internasional.

Peran ini menarik para pedagang dari berbagai bangsa untuk datang, berinteraksi, dan sering kali menetap. Catatan sejarah menunjukkan adanya hubungan dagang yang kuat antara Aceh dengan Arab, India (terutama Gujarat dan Benggala), Persia, dan Cina. Interaksi ini tidak hanya bersifat ekonomi; ia menjadi katalisator utama bagi percampuran demografi dan budaya yang membentuk identitas anthropologis mixtum. Posisi geografis yang strategis menciptakan insentif ekonomi yang kuat, yang pada gilirannya mendorong masyarakat Aceh untuk bersikap toleran dan akomodatif terhadap para pedagang asing. Akulturasi ini mempercepat proses asimilasi dan menjadikan populasi Aceh sebagai perpaduan unik dari berbagai garis keturunan.

Tinjauan Multiteori Masuknya Islam di Aceh

Di tengah interaksi peradaban yang intensif ini, Islam menjadi faktor pemersatu yang paling signifikan dalam pembentukan identitas Aceh. Masuknya Islam ke Aceh dijelaskan melalui beberapa teori yang, alih-alih saling bertentangan, kemungkinan besar mencerminkan gelombang pengaruh yang berbeda dari waktu ke waktu.

- Teori Arab/Mekah: Teori ini, yang didukung oleh sejarawan seperti Hamka, menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Semenanjung Arab pada abad ke-7 Masehi. Bukti pendukungnya termasuk catatan Tiongkok yang menyebutkan adanya koloni Muslim Arab di pantai barat Sumatra pada akhir abad ke-7. Hubungan dagang yang telah terjalin lama mempermudah masuknya dakwah Islam.

- Teori India/Gujarat: Teori ini, yang pertama kali diajukan oleh Pijnappel dan kemudian didukung oleh Snouck Hurgronje, mengklaim bahwa Islam menyebar ke Nusantara melalui para pedagang Muslim dari Gujarat dan Malabar pada abad ke-13. Kedatangan ini sering kali dihubungkan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam pertama di wilayah ini.

- Teori Persia: Teori ini menekankan peran Muslim dari Persia, dengan bukti yang diambil dari kesamaan budaya dan doktrin Sufi. Hoesein Djajadiningrat menyoroti adanya doktrin seperti waḥdah al-wujud yang diyakini dipengaruhi oleh ajaran Sufi Persia. Selain itu, tradisi memperingati hari Asyura pada tanggal 10 Muharram juga dianggap sebagai indikasi pengaruh Persia.

- Teori Cina: Teori ini mengemukakan bahwa komunitas Muslim Tionghoa juga memainkan peran dalam penyebaran Islam, terutama melalui jalur perdagangan maritim [14]. Keberadaan komunitas Muslim di Guangdong sejak abad ke-9 dan kisah Admiral Cheng Ho sering dijadikan pendukung teori ini.

Keberadaan beragam teori ini menunjukkan bahwa Islamisasi Aceh adalah proses yang kompleks dan bertahap. Teori Arab abad ke-7 mungkin mencerminkan kontak awal, sementara gelombang dari India pada abad ke-13, yang bertepatan dengan berdirinya Samudera Pasai, menandai Islamisasi yang lebih terstruktur dan masif. Ini bukanlah sebuah kontradiksi, melainkan gambaran yang lebih realistis tentang bagaimana percampuran budaya terjadi dalam sejarah.

Tabel 1: Tinjauan Teori-Teori Masuknya Islam di Aceh

| Teori | Asal | Waktu | Bukti Kunci | Pendukung Utama |

| Arab/Mekah | Langsung dari Semenanjung Arab | Abad ke-7 Masehi | Koloni Arab Muslim di Barus (abad ke-7), hubungan perdagangan awal. | Hamka, mayoritas sejarawan Indonesia. |

| Gujarat/India | Pedagang Muslim dari Gujarat dan Malabar | Abad ke-13 Masehi | Batu nisan makam, kemiripan budaya. | Pijnappel, Snouck Hurgronje. |

| Persia | Pedagang dan ulama dari Persia | Tidak Spesifik | Kesamaan doktrin tasawuf (waḥdah al-wujud), perayaan Asyura. | Hoesein Djajadiningrat. |

| Cina | Pedagang Muslim Tiongkok | Abad ke-9 Masehi | Komunitas Muslim di Guangdong, cerita Admiral Cheng Ho. | Sumber-sumber yang berfokus pada peran Tionghoa. |

Konsolidasi Politik dan Pembentukan Identitas Modern

Dari Pasai ke Aceh Darussalam: Konsolidasi Kekuatan

Fondasi identitas Aceh sebagai pusat peradaban Islam dimulai dengan berdirinya Kerajaan Samudera Pasai pada abad ke-13, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Didirikan oleh Meurah Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh, kerajaan ini dengan cepat menjadi salah satu pusat perdagangan terpenting di Asia Tenggara. Selain sebagai pusat ekonomi, Samudera Pasai juga menjadi pusat studi agama dan tempat berkumpulnya para ulama dari berbagai negeri Islam.

Namun, menjelang akhir abad ke-14, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran akibat perpecahan internal dan kebangkitan Kesultanan Malaka. Keadaan ini menciptakan kekosongan kekuasaan yang segera diisi oleh sebuah kekuatan baru yang muncul dari sisa-sisa kerajaan Hindu dan Buddha kuno. Kesultanan Aceh Darussalam, yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah, mulai mengonsolidasikan kekuasaannya dengan menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya, termasuk Pidie dan yang paling signifikan, Samudera Pasai pada tahun 1524.

Penaklukan Pasai oleh Sultan Ali Mughayat Syah bukanlah sekadar perebutan kekuasaan, melainkan sebuah peristiwa penting yang mengukuhkan dominasi politik dan maritim Aceh. Dengan menganeksasi Pasai, Kesultanan Aceh mewarisi dan mengembangkan warisan peradaban Islam internasionalnya. Peristiwa ini menandai transisi dari “titik masuk Islam” menjadi “pusat peradaban Islam” yang kokoh dan berkelanjutan. Di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya sebagai negara yang paling kaya, berkuasa, dan berbudaya di kawasan Selat Malaka.

Tabel 2: Linimasa Kunci Kerajaan Samudera Pasai dan Kesultanan Aceh

| Tahun | Peristiwa Kunci | Keterangan |

| 1267-1297 | Pendirian Kerajaan Samudera Pasai | Didirikan oleh Meurah Silu (Sultan Malik Al-Saleh) |

| Akhir Abad 14 | Awal Kemunduran Pasai | Dimulai dengan perselisihan internal dan kebangkitan Kesultanan Malaka |

| 1496 | Pendirian Kesultanan Aceh Darussalam | Didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah, yang kemudian menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya |

| 1524 | Penaklukan Pasai | Sultan Ali Mughayat Syah menaklukkan Samudera Pasai, mengkonsolidasikan kekuasaan Aceh di seluruh Sumatra utara |

| 1607-1636 | Masa Keemasan Kesultanan Aceh | Di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh menjadi negara terkuat di Selat Malaka |

Adat dan Agama: Sinergi Identitas Ureueng Aceh

Puncak dari sintesis sejarah dan budaya adalah pembentukan identitas Ureueng Aceh yang dikenal saat ini, sebuah identitas yang tidak dapat dipisahkan dari perpaduan harmonis antara Islam dan adat (hukum adat). Islam tidak datang untuk menggantikan adat, tetapi justru menyatu dengannya. Setelah diterima oleh masyarakat, syariat Islam menjadi living law atau hukum yang hidup, yang menjadi panduan dalam hampir semua aspek kehidupan sehari-hari. Sistem hukum yang berlaku di Aceh sebelum implementasi syariah juga merujuk pada hukum adat yang telah ada sejak lama, yang menunjukkan bahwa kedua sistem ini tidak saling bertentangan melainkan saling melengkapi.

Keterikatan yang kuat antara Islam dan adat di Aceh merupakan titik klimaks dari narasi ini. Berbagai pengaruh—mulai dari migrasi Chamic kuno, percampuran genetik, hingga peran Aceh sebagai pusat perdagangan multi-peradaban—semuanya disatukan oleh Islam. Agama ini berfungsi sebagai faktor pemersatu yang mengikat berbagai lapisan migrasi dan pengaruh asing, menciptakan identitas yang kohesif dan tahan lama.

Kesimpulan

Asal-usul orang Aceh adalah sebuah cerita multi-lapisan yang membentang ribuan tahun, jauh melampaui narasi historis yang umum diketahui. Tulisan ini menunjukkan bahwa identitas etnis Aceh adalah hasil dari sebuah sintesis kompleks, di mana setiap lapisan sejarah dan demografi berperan penting dalam pembentukannya.

Secara linguistik, akar etnis Aceh dapat dilacak kembali ke sebuah migrasi prasejarah yang terpisah dari daratan Asia Tenggara, yang membawa bahasa Chamic ke Sumatra. Bukti genetik, yang menunjukkan hubungan genetik yang kuat dengan populasi daratan Asia, memberikan validasi ilmiah untuk hipotesis migrasi kuno ini. Selanjutnya, posisi strategis Aceh sebagai pusat perdagangan memicu percampuran demografi dan budaya yang membentuk sebuah masyarakat anthropologis mixtum, yang menampung pengaruh Arab, India, Persia, dan Cina. Akhirnya, konsolidasi politik melalui penaklukan Samudera Pasai oleh Kesultanan Aceh mengukuhkan identitas Islam yang kuat, yang kemudian menyatu dengan adat lokal untuk membentuk identitas Ureueng Aceh modern yang dikenal saat ini.

Pemahaman ini menegaskan bahwa identitas Aceh adalah hasil dari ketahanan populasi lokal prasejarah, kemampuan beradaptasi terhadap gelombang migrasi, dan sintesis budaya yang inovatif. Berdasarkan temuan ini, penelitian di masa depan dapat difokuskan pada analisis genetik manusia yang lebih rinci pada populasi Aceh untuk mengonfirmasi hipotesis migrasi kuno. Selain itu, studi linguistik komparatif yang lebih mendalam antara Bahasa Aceh dan bahasa-bahasa Chamic lainnya di Vietnam dan Kamboja dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang perpisahan prasejarah antara kedua kelompok.

Daftar Pustaka

- “Sejarah Aceh.” Maa.bandaacehkota.go.id. https://maa.bandaacehkota.go.id/sejarah-aceh/

- “Asal Usul Bahasa Aceh.” Scribd.id. https://id.scribd.com/document/625105692/Asal-usul-Bahasa-Aceh

- “Acehnese and the Aceh-Chamic Language Family.” Openresearch-repository.anu.edu.au. https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/254229/1/PL-569.211.pdf

- “The History of Aceh.” Repository.ar-raniry.ac.id. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14078/1/Editor%20Buku%20-%20The%20History%20of%20Aceh%20%282019%29.pdf

- “Major East-West Division Underlies Y-Chromosome Stratification Across Indonesia.” Researchgate.net. https://www.researchgate.net/publication/8332979_The_Molecular_Dissection_of_mtDNA_Haplogroup_H_Confirms_That_the_Franco-Cantabrian_Glacial_Refuge_Was_a_Major_Source_for_the_European_Gene_Pool

- “Indonesian breeds may carry genetics that can make cattle more…” Eurekalert.org. https://www.eurekalert.org/news-releases/1099598

- “Identification of Single Nucleotide Polymorphism on Growth Hormone Gene in Aceh Cattle.” Researchgate.net. https://www.researchgate.net/publication/271128847_Identification_of_Single_Nucleotide_Polymorphism_on_Growth_Hormone_Gene_in_Aceh_Cattle

- “Peran Aceh dalam perdagangan selat malaka.” Journal.unrika.ac.id. https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/journalhistoria/article/download/4981/pdf

- “Peran Arab, India, Persia, dan Cina dalam Sejarah Aceh.” Jurnal-umbuton.ac.id. https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/syattar/article/download/3862/1890

- “Samudra-Pasai as a region in the district of Northern Aceh…” Ukm.my. https://www.ukm.my/jatma/wp-content/uploads/makalah/SARI/SARI-1990-0800-02.pdf.pdf

- “Kerajaan Samudera Pasai.” Pijarbelajar.id. https://www.pijarbelajar.id/blog/kerajaan-samudera-pasai

- “KERAJAAN SAMUDRA PASAI.” Scribd.id. https://id.scribd.com/document/363928587/KERAJAAN-SAMUDRA-PASAI

- “Kerajaan Aceh:Sejarah,Raja dan Peninggalannya – Info Hukum.” Fahum.umsu.ac.id. https://fahum.umsu.ac.id/info/kerajaan-aceh-sejarah-raja-dan-peninggalannya/

- “Jurnal Tasyri.” Ejournal.staindirundeng.ac.id. https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/download/951/498/

- “Jurnal Tahqiqa.” Jurnal.stisalhilalsigli.ac.id. https://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiqa/article/download/138/111