Semenanjung Korea secara historis merupakan satu kesatuan bangsa, dikenal sebagai Kekaisaran Korea, sebelum abad ke-20. Namun, nasib Semenanjung Korea berubah drastis akibat kepentingan geopolitik eksternal. Peristiwa krusial yang menentukan perpecahan dimulai dengan Pendudukan Jepang.

Latar Belakang Historis Korea

Pendudukan Jepang yang berlangsung selama 35 tahun (1910–1945) secara paksa menganeksasi Korea. Masa pendudukan ini berakhir ketika Jepang menyerah tanpa syarat pada 14 Agustus 1945, menyusul pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki, serta serangan mendadak Uni Soviet ke Manchuria.

Meskipun perjuangan kemerdekaan aktif selama masa pendudukan, warisan faksionalisme ideologis menjadi titik lemah utama bagi bangsa Korea. Berbagai gerakan kemerdekaan, termasuk Pemerintahan Provisional Republik Korea (KPG) yang didirikan di Shanghai pada 1919 , terpecah menjadi faksi liberal, sosialis, dan nasionalis. Tokoh-tokoh kunci seperti Syngman Rhee menekankan jalur diplomasi ke negara Barat, sementara nasionalis seperti Kim Koo percaya pada kekuatan militer. Perpecahan mendalam ini berlanjut setelah pembebasan pada tahun 1945, yang pada akhirnya mempermudah kekuatan pendudukan (Amerika Serikat dan Uni Soviet) untuk menerapkan pembagian dan mendirikan rezim proksi, menggagalkan pembentukan negara Korea yang bersatu dan mandiri.

Pernyataan Misi dan Kerangka Analisis

Tulisan ini bertujuan untuk menyediakan analisis komparatif yang mendalam mengenai asal usul pembagian Semenanjung Korea, divergensi radikal dalam ideologi dan ekonomi pasca-Perang Korea, serta tantangan geopolitik kontemporer—termasuk program nuklir dan prospek reunifikasi. Analisis menekankan bahwa nasib Korea ditentukan oleh interaksi antara faksi politik domestik yang terfragmentasi dengan kepentingan geopolitik eksternal, terutama AS, USSR, dan Tiongkok.

Asal Usul Pembagian: Keputusan Ad-Hoc dan Katalis Perang Dingin

Paralel ke-38: Garis Pembagian Militer Sementara

Pembagian Korea pada akhir Perang Dunia II dimulai pada 2 September 1945, setelah Jepang menyerah. Garis pemisah yang terkenal, Paralel ke-38 Utara, ditetapkan oleh perencana militer AS saat Konferensi Potsdam pada Juli 1945. Keputusan ini bersifat ad-hoc (sementara) dan murni berfungsi sebagai batas militer. Uni Soviet ditugaskan untuk menerima penyerahan pasukan Jepang di utara garis tersebut, sementara Amerika Serikat di selatan.

Niat awal para pemimpin Sekutu adalah untuk menghapus Korea dari kendali Jepang dan menempatkannya di bawah perwalian internasional hingga rakyat Korea dianggap siap untuk memerintah sendiri. Pada Desember 1945, Konferensi Menteri Luar Negeri Moskow menghasilkan kesepakatan mengenai perwalian empat kekuatan selama lima tahun.

Kegagalan Perwalian dan Konsolidasi Rezim

Garis di peta, yang seharusnya hanya menjadi titik pertemuan teknis untuk serah terima militer, berubah menjadi batas politik eksistensial karena permulaan Perang Dingin. Negosiasi antara AS dan Uni Soviet mengenai implementasi perwalian gagal total selama dua tahun (1945–1947), secara efektif meniadakan satu-satunya kerangka kerja yang disepakati untuk pembentukan kembali negara Korea yang merdeka dan bersatu.

Di tengah dinamika ini, Pemerintah Provisional Republik Korea (KPG), meskipun telah berjuang selama puluhan tahun melawan Jepang, diabaikan oleh kekuatan pendudukan. AS dan Uni Soviet memilih untuk mendirikan pemerintahan militer sendiri di zona masing-masing. Perpecahan ideologis internal Korea yang ada semakin memburuk oleh persaingan kekuatan global, yang mempercepat pembekuan garis pembagian.

Pembentukan Dua Negara (1948)

Kegagalan negosiasi memicu konsolidasi dua rezim yang berlawanan di Semenanjung Korea:

- Republik Korea (ROK): Didirikan pada 15 Agustus 1948, di Selatan, di bawah pimpinan Syngman Rhee. ROK mengklaim mewarisi legitimasi sejarah dari KPG dan berorientasi pada AS.

- Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK): Didirikan di Utara di bawah Kim Il-Sung, sebagai rezim komunis yang berorientasi pada Soviet.

Lahirnya dua entitas yang saling bermusuhan ini, masing-masing didukung oleh kekuatan adidaya yang berbeda, menggarisbawahi bagaimana keputusan pembagian yang bersifat teknis-militer diubah menjadi struktur geopolitik permanen oleh intervensi eksternal dan perpecahan domestik yang tidak terkelola.

Perang Korea (1950–1953) dan Institusionalisasi Konflik Beku

Eskalasi dan Internasionalisasi Konflik

Status quo yang tegang ini meledak menjadi perang pada 25 Juni 1950, ketika Korea Utara melancarkan invasi bersenjata. Tujuan Korut adalah menyatukan Semenanjung di bawah rezim komunis. Konflik ini dengan cepat diinternasionalisasi, menjadi medan perang yang mengerikan dalam konflik ideologis global. Perang melibatkan Komando PBB, dipimpin oleh Amerika Serikat, yang mendukung Korea Selatan, melawan pasukan Korea Utara yang didukung oleh Tiongkok dan Uni Soviet.

Perjanjian Gencatan Senjata dan DMZ

Pertempuran dihentikan pada 27 Juli 1953, dengan penandatanganan Perjanjian Gencatan Senjata Korea. Namun, titik krusial yang menentukan masa depan Semenanjung Korea adalah fakta bahwa perjanjian ini merupakan armistice (penghentian permusuhan), bukan perjanjian damai. Akibatnya, kedua Korea secara teknis masih dalam status perang hingga hari ini.

Perang Korea menghasilkan Garis Demarkasi Militer (MDL) yang dikelilingi oleh Zona Demiliterisasi (DMZ), yang menggantikan Paralel ke-38 sebagai batas de facto. Perang ini berfungsi sebagai katalis yang mengubah kecelakaan geopolitik tahun 1945 menjadi struktur geopolitik permanen. Konflik tersebut mengunci kedua negara ke dalam strategi keamanan yang didominasi militer dan menciptakan permusuhan yang mendalam, menghasilkan security dilemma yang berkelanjutan hingga kini.

Lintasan Korea Selatan: Modernisasi, Demokrasi, dan Kekuatan Global (ROK)

Korea Selatan pasca-Gencatan Senjata (ROK) telah mengikuti jalur yang berbeda secara radikal, bertransisi dari negara miskin menjadi anggota Organisasi Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada tahun 1996 dan menjadi kekuatan ekonomi utama dunia.

Pembangunan Ekonomi: The Miracle on the Han River

Transformasi ekonomi Korea Selatan dikenal sebagai “Keajaiban di Sungai Han.” Pertumbuhan pesat ini didorong oleh konglomerat keluarga besar yang dikenal sebagai Chaebol (misalnya Samsung, LG, Hyundai, SK Group, dan Lotte).

Chaebol telah memainkan peran penting, menyumbang sekitar dua pertiga dari total ekspor negara dan menarik sebagian besar aliran modal asing. Kontribusi mereka meluas ke berbagai sektor, mulai dari infrastruktur teknologi dan energi (SK Group) hingga ritel dan hotel (Lotte Group).

Meskipun efektivitas mereka dalam mendorong pertumbuhan, sistem Chaebol menghadapi kritik struktural yang signifikan. Hubungan erat antara para pemimpin Chaebol dan pemerintah telah memupuk tradisi korupsi, dengan beberapa pemimpin terbukti bersalah atas penyuapan dan kejahatan finansial lainnya. Sistem ini juga dikritik karena berkontribusi pada ketidaksetaraan pendapatan dan pertumbuhan lapangan kerja yang terbatas, terutama di kalangan pemuda. Dilema kontemporer Korsel adalah mendamaikan struktur ekonomi warisan otoritarian yang efektif dalam pertumbuhan dengan tuntutan transparansi dan kesetaraan dari masyarakat demokratis yang matang.

Transisi Politik dan Konsolidasi Demokrasi

Periode awal ROK ditandai oleh rezim militeristik dan otoriter. Transisi menuju demokrasi merupakan hasil perjuangan rakyat yang panjang. Peristiwa kunci, seperti Tragedi Gwangju (1980) dan puncak gerakan pro-demokrasi pada tahun 1987 (Gerakan People Power), berperan besar dalam mendorong perubahan sosial politik yang positif. Gerakan ini berhasil menjatuhkan rezim militer dan Jenderal Chun yang bertanggung jawab di balik tragedi Gwangju mengundurkan diri pada 1988. Korea Selatan sejak saat itu berhasil bertransisi menjadi demokrasi multi-partai yang stabil.

Kekuatan Lunak (Soft Power): Hallyu

Fenomena Hallyu (Korean Wave) telah menjadi alat diplomasi budaya yang sangat kuat. Melalui musik (K-Pop seperti BTS dan Blackpink), drama, film, fashion, dan kuliner, budaya Korea Selatan telah meraih popularitas transnasional sejak akhir 1990-an. Fenomena ini tidak hanya mendorong peningkatan pariwisata dan ekspor budaya, tetapi juga meningkatkan citra global Korea Selatan dan dapat memberikan dukungan domestik kepada pemerintah. Hallyu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup generasi muda global.

Lintasan Korea Utara: Ideologi Juche, Isolasi, dan Kegagalan Ekonomi (DPRK)

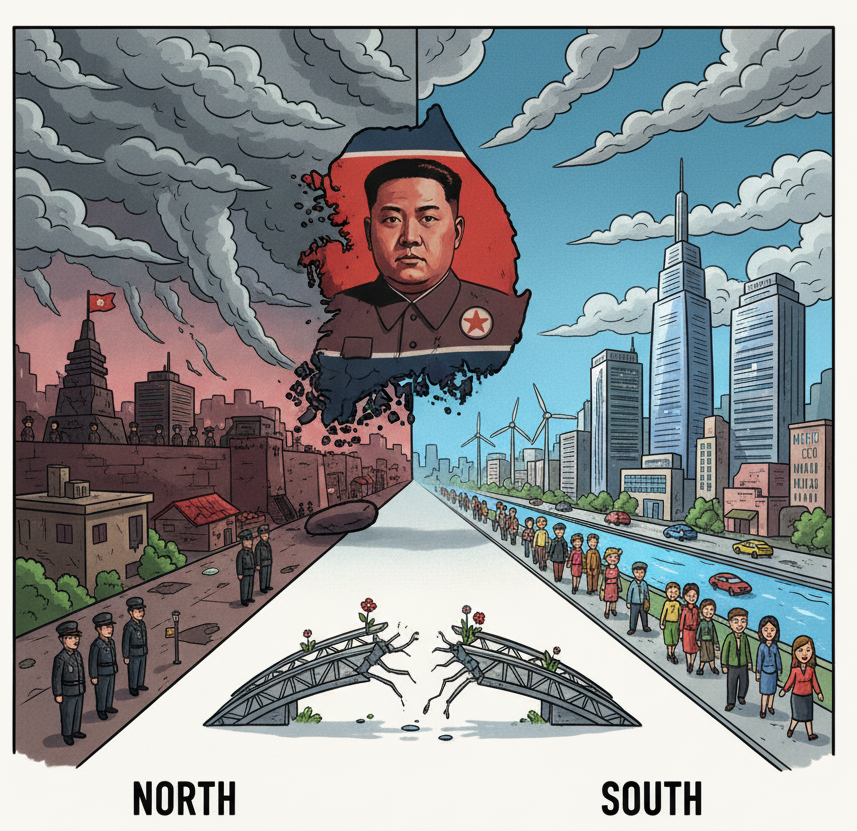

Sementara Korea Selatan merangkul kapitalisme dan demokrasi global, Korea Utara (DPRK) mengikuti jalur yang sepenuhnya berbeda, berdasarkan ideologi isolasionis dan kendali negara yang ketat.

Pilar Ideologis: Juche dan Dinasti Kim

Ideologi negara Korea Utara adalah Juche (주체), yang diterjemahkan sebagai “kemandirian” (self-reliance), otonomi, atau independensi. Ideologi ini, yang merupakan komponen dari Kimilsungisme–Kimjongilisme, dikembangkan oleh pendiri negara, Kim Il-Sung.

Juche awalnya dianggap varian dari Marxisme–Leninisme, tetapi kemudian dideklarasikan oleh Kim Jong Il sebagai filosofi utopis yang berbeda, yang menekankan bahwa massa adalah “motor revolusi”.

Namun, dalam praktiknya, Juche telah dimanfaatkan untuk memperkuat kultus kepribadian yang menjunjung tinggi Dinasti Kim, menjadikan loyalitas absolut kepada kepemimpinan sebagai prasyarat untuk mencapai peradaban manusia utopis. Juche mendukung kebijakan Songun (Militer Utama), yang memprioritaskan alokasi sumber daya untuk militer di atas kesejahteraan sipil.

Realitas Ekonomi dan Krisis Kemanusiaan

Meskipun secara retoris mengusung kemandirian nasional , ekonomi Korea Utara telah berjuang melawan krisis kronis. Paradox kemandirian (Juche) adalah bahwa kebijakan isolasionis, dikombinasikan dengan sanksi internasional, telah menyebabkan kerentanan akut.

Setelah runtuhnya blok Soviet dan pemotongan bantuan Tiongkok pada 1990-an, DPRK mengalami kelaparan massal yang dikenal sebagai The Arduous March, yang diperkirakan menewaskan jutaan orang. Saat ini, krisis pangan kronis dan kekurangan gizi masih menjadi masalah kritis. Para ahli memperkirakan bahwa pasokan makanan telah “menurun di bawah jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan minimum manusia,” dan kematian akibat kelaparan mungkin terjadi, meskipun elit dan militer diprioritaskan dalam distribusi pangan.

Perekonomian Korut terpuruk dalam dua dekade terakhir. Dewan Keamanan PBB telah meningkatkan sanksi sejak 2006 untuk menghentikan pendanaan program nuklir, melarang ekspor komoditas utama (seperti batubara, tekstil) dan membatasi impor minyak olahan.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Selain krisis ekonomi, situasi hak asasi manusia di DPRK menjadi perhatian global. Tulisan Kantor Hak Asasi Manusia PBB menuduh DPRK melakukan kerja paksa secara luas, yang dalam beberapa kasus dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berupa perbudakan. Sistem kerja paksa yang berlapis-lapis ini dilembagakan melalui sistem penjara dan sekolah, yang digunakan negara sebagai sarana untuk mengontrol, memantau, dan mengindoktrinasi rakyatnya, sambil menyediakan tenaga kerja gratis bagi negara.

Dinamika Geopolitik Kontemporer (Masa Kini)

Semenanjung Korea tetap menjadi titik fokus geopolitik yang tidak stabil, terutama karena program senjata nuklir Korea Utara.

Program Nuklir sebagai Jaminan Keamanan

Korea Utara memandang pengembangan program ICBM dan senjata nuklir sebagai pencegahan eksistensial terhadap intervensi asing, strategi yang didorong oleh naluri bertahan hidup rezim. Program ini memperburuk ketegangan dan mengacaukan Asia Timur Laut.

Semenanjung Korea secara strategis merupakan rimland di mana kepentingan militer dan ekonomi kekuatan global bertemu. Ambisi nuklir Korut telah memicu konsentrasi kekuatan militer, termasuk penyebaran sistem pertahanan rudal seperti Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di Korea Selatan.

Aliansi Kekuatan Besar dan Risiko Eskalasi

Ancaman nuklir Korea Utara telah mendorong reformasi aliansi pertahanan tiga pihak antara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang.

Namun, ketegangan ini semakin diperparah oleh dinamika global baru. Konflik seperti Perang Rusia-Ukraina telah mendorong Korut untuk membina hubungan yang lebih erat dengan Rusia, memperkuat poros China-Rusia-Pyongyang yang berlawanan dengan blok pimpinan AS. Hal ini membentuk jaringan konfrontasi yang kompleks, di mana konsekuensi konflik nuklir di Semenanjung Korea dapat membentuk kembali aliansi global dan hubungan ekonomi.

Upaya Diplomasi Terkini (2024–2025)

Meskipun ketegangan militer terus meningkat, terdapat upaya diplomatik baru. Pemerintah Korea Selatan, dipimpin oleh Presiden Lee Jae Myung (2025), tengah mengkaji pendekatan baru yang lebih menekankan dialog dan peredaan ketegangan. Langkah-langkah konkret telah diambil, seperti menghentikan siaran propaganda anti-Korut di perbatasan. Pemerintah Korsel bahkan mempertimbangkan untuk membuka jalur wisata perorangan ke Korut, yang dapat menjadi sumber devisa non-sanksi bagi Utara.

Mengingat kesulitan dalam dialog keamanan bilateral langsung, Korsel secara aktif mencari mediator non-tradisional. Terdapat harapan agar tokoh seperti mantan Presiden AS Donald Trump dapat memfasilitasi dialog baru, bahkan kemungkinan pertemuan trilateral pada akhir tahun 2025. Selain itu, negara-negara netral seperti Indonesia dan blok ASEAN diakui memiliki peran penting dalam menjembatani pembicaraan, menawarkan ruang diplomatik yang dibutuhkan di luar wilayah Korea.

Dilema Reunifikasi: Prospek dan Hambatan Struktural

Meskipun reunifikasi tetap menjadi cita-cita konstitusional Korea Selatan, prospeknya terhalang oleh hambatan struktural yang mendalam.

Momen Rekonsiliasi yang Gagal

Semenanjung Korea pernah menyaksikan momen harapan. Deklarasi Bersama Utara-Selatan tahun 2000 memicu pertukaran budaya, olahraga (seperti berjalan bersama di Olimpiade Sydney), dan agama. Yang lebih baru, Deklarasi Panmunjom 2018, yang dicapai dalam pertemuan tingkat tinggi, berkomitmen untuk mengakhiri konfrontasi dan merealisasikan Semenanjung Korea yang bebas nuklir secara lengkap. Namun, upaya ini terhenti karena ketegangan yang berkelanjutan dan eskalasi program persenjataan Korut.

Tantangan Internal yang Mengakar

Hambatan terbesar saat ini terletak pada perbedaan struktural yang ekstrem antara kedua negara.

- Kesenjangan Sosial dan Ekonomi: Perbedaan besar dalam PDB per kapita, infrastruktur, dan nilai-nilai sosial menghadirkan tantangan integrasi yang masif. Reunifikasi melalui model absorpsi (seperti Jerman) akan membutuhkan biaya yang sangat besar (triliunan dolar) dan waktu yang lama untuk mengejar ketertinggalan DPRK.

- Sikap Publik yang Berubah: Antusiasme publik Korea Selatan terhadap reunifikasi telah menurun, terutama di kalangan generasi muda, yang cenderung melihat upaya reunifikasi sebagai beban ekonomi yang mahal daripada sebagai cita-cita nasional.

Hambatan Geopolitik Eksternal

Reunifikasi tidak hanya masalah internal Korea; ia sangat dipengaruhi oleh kekuatan besar di Asia Timur. Peningkatan ancaman nuklir Korut menjadi batu sandungan utama bagi Korsel dan sekutunya. Selain itu, Tiongkok menentang keras skenario reunifikasi melalui absorpsi di bawah sistem ROK yang pro-AS. Beijing melihat integrasi Korea yang bersatu dan demokratis sebagai ancaman keamanan strategis di perbatasan mereka. Oleh karena itu, masa depan reunifikasi Korea akan ditentukan oleh manajemen kepentingan AS, Tiongkok, dan Rusia.

Kesimpulan, Proyeksi, dan Rekomendasi Strategis

Kesimpulan Analitis

Pembagian Semenanjung Korea adalah hasil dari keputusan teknis yang dibekukan oleh permulaan Perang Dingin, diinstitusikan secara permanen oleh Perang Korea (1950–1953), dan kini diperkuat oleh divergensi ideologis radikal (Demokrasi yang didominasi Chaebol di Selatan versus Juche yang isolasionis dan berorientasi militer di Utara). Divergensi struktural ini, yang mencakup perbedaan ekonomi dan sistem politik yang ekstrim, menjadikan setiap upaya reunifikasi menjadi sangat sulit dan mahal.

Proyeksi Jangka Panjang

Semenanjung Korea diproyeksikan akan tetap menjadi salah satu titik api geopolitik yang paling termiliterisasi di dunia. Stabilitas regional akan terus terancam oleh program nuklir dan rudal balistik Korea Utara, yang dipandang rezim sebagai alat kelangsungan hidup. Dinamika ini memastikan bahwa interaksi kekuatan besar (AS, Tiongkok, Rusia) akan terus membentuk lanskap keamanan di kawasan tersebut. Reunifikasi melalui konsensus tetap merupakan prospek jangka panjang yang sangat jauh, terhalang oleh biaya integrasi yang besar dan antagonisme eksternal.

Rekomendasi Strategis

Analisis menyimpulkan bahwa fokus strategis jangka pendek harus dialihkan dari reunifikasi total ke manajemen risiko dan pencegahan krisis:

- Prioritas Manajemen Risiko Eskalasi: Aliansi AS-ROK-Jepang harus mempertahankan postur pertahanan yang kuat (pencegahan) untuk mencegah eskalasi militer lebih lanjut.

- Mendorong Dialog Non-Keamanan: Pihak eksternal dan Korea Selatan harus mendukung inisiatif dialog non-keamanan dan kemanusiaan (seperti pariwisata perorangan atau bantuan pangan yang terawasi) untuk membangun kembali kepercayaan dasar yang terkikis, yang merupakan prasyarat untuk diskusi politik yang lebih luas di masa depan.

- Memanfaatkan Mediator Netral: Mengingat kesulitan dalam negosiasi bilateral, peran mediator non-tradisional dan netral, seperti Indonesia atau kerangka kerja ASEAN , menjadi semakin penting untuk menyediakan ruang diplomatik yang aman.

Lampiran Data Kunci

Tabel 1: Kronologi Utama Pembagian Semenanjung Korea (1945–1953)

| Tahun | Peristiwa Kunci | Signifikansi (Sumber) |

| 1945 (Juli) | Konferensi Potsdam: Penetapan Paralel ke-38 | Batas militer sementara untuk penyerahan Jepang oleh AS/USSR. Keputusan ad-hoc. |

| 1945 (Des) | Konferensi Moskow | Gagalnya kesepakatan perwalian 5 tahun; negosiasi gagal total akibat Perang Dingin. |

| 1948 (Agustus) | Proklamasi ROK (Korea Selatan) | Lahirnya rezim anti-Komunis Syngman Rhee, didukung AS. |

| 1950 (Juni) | Invasi Korut: Pecahnya Perang Korea | Internasionalisasi konflik ideologis, mengunci perpecahan menjadi konflik beku. |

| 1953 (Juli) | Penandatanganan Perjanjian Gencatan Senjata | Mengakhiri pertempuran tetapi tanpa perjanjian damai, menetapkan DMZ/MDL dan status perang teknis. |

Tabel 2: Komparasi Struktural Korea Selatan (ROK) vs. Korea Utara (DPRK)

| Kategori | Korea Selatan (ROK) | Korea Utara (DPRK) |

| Sistem Politik | Demokrasi Liberal (Konsolidasi pasca-1987) | Rezim Totaliter/Otoriter (Dinasti Kim) |

| Ideologi Negara | Kapitalisme/Demokrasi Liberal | Juche (Kemandirian, Alat legitimasi kultus individu) |

| Model Ekonomi | Pasar Bebas yang didominasi Chaebol (OECD) | Ekonomi Komando Terpusat (Songun), PDB terpuruk |

| Isu Kemanusiaan | Masalah korupsi dan ketimpangan pendapatan | Krisis pangan kronis, kerja paksa, dan isolasi global |

| Kekuatan Utama | Soft Power (Hallyu), Teknologi | Kemampuan Nuklir dan Rudal Balistik |