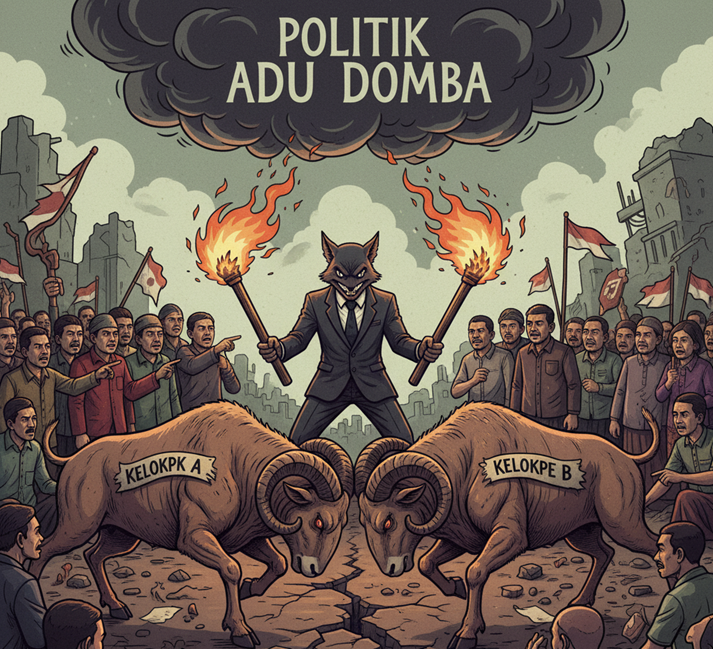

Konteks dan Definisi Konseptual Politik Adu Domba (Divide et Impera)

Politik adu domba, atau yang dikenal sebagai Divide et Impera (D&I), adalah strategi politik sistematis yang berupaya melemahkan entitas yang lebih besar dengan cara menciptakan, memelihara, dan mengeksploitasi perbedaan serta perpecahan internal di antara kelompok-kelompok tersebut. Dalam konteks Indonesia, strategi ini memanfaatkan kerentanan sosial yang mendalam—terutama berbasis etnis, agama, ras, dan regionalisme (SARA)—untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, atau teritorial tertentu. Taktik ini tidak hanya bersifat episodik, melainkan merupakan pola struktural yang telah berevolusi dari alat kontrol kolonial menjadi mekanisme polarisasi elektoral di era kontemporer.

Tinjauan Metodologis dan Struktur Laporan

Laporan ini disusun berdasarkan pendekatan multi-disiplin, menggabungkan kerangka historis-komparatif, sosiologis, dan yuridis. Pendekatan ini memungkinkan pelacakan kesinambungan struktural politik adu domba dari praktik kolonial masa lampau hingga manifestasinya sebagai politik identitas destruktif di ruang digital saat ini. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai evolusi taktik D&I, mengidentifikasi aktor dan mekanisme kontemporer, serta mengukur dampak strukturalnya terhadap integrasi nasional dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Akar Historis: Devide et Impera di Era Kolonial (Awal)

Politik adu domba merupakan inti dari strategi hegemoni kolonial di Nusantara. Kekuatan kolonial, terutama Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dan Pemerintah Hindia Belanda, secara sistematis menggunakan taktik ini bukan hanya untuk mengalahkan perlawanan militer, tetapi untuk melembagakan kontrol teritorial dan monopoli ekonomi.

Modus Operandi VOC dan Belanda

Strategi utama adu domba kolonial berfokus pada dua mekanisme kunci: manajemen isu dan eksploitasi perpecahan internal. Manajemen isu dilakukan melalui penyebaran kabar selentingan, desas-desus, atau propaganda di lingkungan politik dan sosial. Di saat yang sama, bangsa kolonial seringkali mengambil posisi seolah-olah netral (bermain di dua sisi) hanya untuk berpihak pada salah satu kubu yang bertentangan, yang pada akhirnya memastikan kepentingan kolonial tercapai.

- Eksploitasi Suksesi dan Konflik Internal: Taktik yang paling berhasil adalah intervensi dalam sengketa kekuasaan di antara elite lokal, khususnya dalam perebutan takhta. Dengan bersekutu pada faksi yang bersedia memberikan konsesi atau imbalan politik, Belanda mampu menghancurkan kekuatan yang menentang kompeni.

- Studi Kasus Pelemahan Kekuatan Lokal: Contoh klasik dapat dilihat di Kesultanan Banten. Ketika terjadi sengketa antara Sultan Haji dan Pangeran Purbaya, Belanda bersekutu dengan Sultan Haji. Dengan taktik D&I ini, Belanda berhasil mengadu domba Sultan Haji dengan ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa, yang dikenal anti-kompeni. Taktik tersebut melumpuhkan kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa; ia ditangkap dan Kesultanan Banten mulai mengalami kemunduran total di bawah pengaruh kompeni Belanda. Selain itu, taktik serupa digunakan untuk menguasai wilayah strategis, terbukti dari kasus manipulasi konflik yang melibatkan Sultan Hasanuddin, yang kekuatannya di Wajo, Soppeng, Ruwu, dan Bone berhasil dipatahkan.

Warisan Jangka Panjang: Kerentanan Struktural

Warisan politik Divide et Impera kolonial jauh lebih dalam daripada sekadar daftar kekalahan militer. Kekuatan kolonial berhasil menanamkan kerangka mental di mana perbedaan identitas, etnis, atau agama dalam masyarakat dipandang sebagai titik lemah yang mudah dieksploitasi oleh kekuatan eksternal atau kekuatan internal yang ambisius. Hal ini menanamkan pola pikir bahwa loyalitas sub-nasional (kesultanan atau etnis) lebih mudah dimanipulasi daripada loyalitas kolektif nasional yang kuat.

Ketika Indonesia merdeka, negara-bangsa yang baru lahir mewarisi fault lines ini. Dalam era demokrasi modern, elite politik, bukannya berupaya membangun persatuan substantif, malah secara oportunistik “mewarisi” taktik D&I. Mereka menargetkan celah SARA yang sama untuk kepentingan elektoral jangka pendek, yang menghasilkan pola adu domba yang berkelanjutan namun bermetamorfosis.

Untuk memahami kesinambungan ini, perlu disajikan perbandingan antara taktik historis dan kontemporer:

Tabel Komparatif Taktik Politik Adu Domba Indonesia

| Aspek | Era Kolonial (Devide et Impera) | Era Kontemporer (Pasca-Reformasi) |

| Aktor Utama | VOC/Pemerintah Kolonial, Elite Feodal Kooperatif | Elite Politik, Partai Politik, Buzzer Digital, Influencer |

| Target Konflik | Kerajaan, Elite Feodal, Kelompok Etnis/Suku Antar-Kerajaan | Basis Sosial-Keagamaan, Pemilih, Kubu Politik, Kelompok Ideologis |

| Alat Pemecah | Perjanjian Monopoli, Suksesi Internal, Kekuatan Militer, Propaganda Lisan | Isu SARA, Hoaks, Ujaran Kebencian, Propaganda Digital Masif |

| Tujuan Utama | Monopoli Ekonomi & Kontrol Teritorial | Raihan Suara/Kekuasaan Politik, Fragmentasi Oposisi |

Politik Adu Domba Kontemporer: Transformasi dan Mekanisme Digital (Saat Ini)

Di era demokrasi, politik adu domba bertransformasi dari kontrol teritorial menjadi kontrol elektoral, beroperasi melalui eksploitasi identitas dan diperkuat oleh infrastruktur digital.

Kapitalisasi Politik Identitas dalam Kontestasi Elektoral

Sejak Reformasi, politik adu domba sebagian besar mengambil bentuk politisasi identitas yang bersifat merusak (destruktif). Politik identitas telah menjadi bahan kajian yang penting karena eksistensinya dalam kontestasi demokrasi memiliki implikasi yang luas, terutama ketika identitas etnis dan agama dimanfaatkan secara berlebihan.

- Penggunaan Isu SARA: Dalam kontestasi politik, seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan umum (Pemilu), sentimen kultural dan keagamaan sering disebarkan untuk memecah belah pemilih. Partai politik cenderung melihat identitas suku dan basis sosial sebagai modal utama untuk meraih suara.

- Mengabaikan Program Substantif: Strategi ini sering kali mengabaikan agenda politik yang inklusif dan berbasis kepentingan kolektif. Identitas digunakan sebagai alat politik praktis, dan konten program pembangunan yang substantif diabaikan. Kecenderungan ini mencerminkan kelemahan sistem partai politik dalam membangun visi jangka panjang, yang pada akhirnya memicu fragmentasi sosial dan polarisasi politik yang berlebihan.

- Fenomena Lokal: Politik identitas menguat di ranah lokal. Misalnya, dalam Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen, identitas menjadi faktor dominan. Fenomena sengketa yang terjadi menunjukkan bahwa politik identitas, jika tidak dikelola dengan bijak, dapat memperuncing polarisasi dan mengancam stabilitas politik daerah. Oleh karena itu, pasca-pemilihan, potensi konflik sosial harus dikelola melalui dialog, rekonsiliasi, dan pendidikan politik yang inklusif.

Infrastruktur Digital: Katalis Polarisasi

Politik adu domba modern mendapat daya ungkit yang sangat besar dari infrastruktur digital, memungkinkan penyebaran disinformasi dan perpecahan dengan kecepatan dan jangkauan yang masif.

- Hoaks dan Ujaran Kebencian (Hate Speech): Menjelang Pemilu, hoaks (berita bohong) mendominasi ruang publik. Data survei menunjukkan bahwa hoaks terkait isu sosial-politik merupakan yang paling dominan, mencakup sekitar 91,8% dari total hoaks yang beredar. Hoaks dan ujaran kebencian secara masif disebarkan untuk memengaruhi opini publik. Sayangnya, masa kampanye Pemilu 2019 masih didominasi oleh kapitalisasi isu SARA, politik identitas, berita palsu, dan ujaran kebencian, alih-alih narasi programatik dari kandidat. Kebebasan berekspresi yang dijamin secara konstitusional sering tidak dibarengi dengan daya kritis masyarakat, yang cenderung menyebarkan informasi palsu yang terafirmasi dengan ideologi pribadinya.

- Peran Buzzer dan Influencer: Polarisasi dipercepat oleh mobilisasi influencer dan pasukan buzzer digital.

Buzzer politik adalah individu atau kelompok yang digunakan oleh politisi dan partai untuk membentuk opini publik dan meraih dukungan, sebuah fenomena yang menimbulkan perdebatan serius tentang transparansi dan etika dalam politik digital. Buzzer memperkuat perbedaan dan konflik, membuat perbedaan pandangan menjadi ekstrem dan menggantikan diskusi yang sehat dengan propaganda yang memicu perpecahan sosial. Dalam konteks hukum, ketiadaan regulasi khusus yang mengatur keberadaan dan aktivitas buzzer di media sosial memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas politik nasional.

- Implikasi Digitalisasi: Berbeda dengan era kolonial yang membutuhkan intervensi militer atau negosiasi elite, elite politik modern dapat menggunakan aktor anonim (buzzer) untuk menciptakan konflik berbasis massa secara low cost dan remote, menjalankan D&I dari jarak jauh. Keterbatasan ruang dialog dan derasnya arus informasi yang tak terverifikasi di media sosial (terutama menjelang Pilkada 2024) menciptakan lingkungan yang ideal bagi D&I. Platform media sosial, seperti fitur-fitur unik Instagram (Stories, Reels), memfasilitasi diskursus politik visual yang dinamis, yang dalam jangka panjang berkontribusi pada pembentukan identitas politik yang terfragmentasi. Kelemahan pengawasan oleh lembaga terkait menambah risiko praktik politik identitas yang destruktif.

Dampak Struktural Politik Adu Domba Terhadap Bangsa

Politik adu domba secara fundamental merusak struktur sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Strategi ini merupakan “pion mematikan” yang menghancurkan integritas dan solidaritas bangsa.

- Dampak Sosial dan Erosi Integrasi Nasional

- Polarisasi Sosial dan Kerusakan Modal Sosial: Taktik yang memanfaatkan perbedaan identitas, agama, etnis, dan ideologi sangat berbahaya karena bertujuan memecah belah dan menciptakan ketegangan. Di tingkat sosial, hal ini memperburuk hubungan antarwarga dan menyebabkan permusuhan antar kelompok yang sebelumnya hidup damai. Rasa saling curiga dan kebencian muncul, yang merusak rasa persatuan, integrasi sosial, dan meningkatkan potensi kekerasan (fisik maupun verbal), mengancam stabilitas sosial.

- Meningkatnya Konflik Horizontal: Polarisasi politik yang didorong oleh ketidaksetaraan ekonomi dapat memicu konflik horizontal. Dominasi ekonomi pihak luar di beberapa daerah, seperti yang terlihat dalam kasus antara pribumi dan pendatang di Papua, seringkali dipengaruhi oleh kebijakan politik, menciptakan ketidaksetaraan dan menjadi sumber utama konflik horizontal.

Dampak terhadap Kualitas Demokrasi dan Pemerintahan

Politik adu domba menurunkan kualitas demokrasi dan mengikis efektivitas pemerintahan.

- Erosi Kepercayaan Publik dan Apatisme: Dominasi perang identitas, hoaks, dan ujaran kebencian dalam proses pemilu secara langsung mereduksi kualitas demokrasi. Fenomena ini mendorong apatisme yang meluas terhadap pemilu, bahkan berpotensi menguatkan gerakan golput. Meskipun sengketa politik dapat diselesaikan secara formal melalui lembaga hukum (misalnya Mahkamah Konstitusi), hal itu seringkali meninggalkan tantangan besar dalam menjaga integrasi sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme demokrasi itu sendiri.

- Fragmentasi Sistem Politik: D&I menggambarkan kegagalan sistem partai politik untuk membangun agenda politik yang inklusif dan berbasis kepentingan kolektif masyarakat luas. Hal ini justru memicu fragmentasi yang berlebihan, karena partai politik lebih memilih identitas suku atau basis sosial sebagai modal politik utama.

Dampak Ekonomi

Ketidakstabilan yang diciptakan oleh politik adu domba memiliki konsekuensi ekonomi yang serius.

- Ketidakstabilan Makroekonomi: Ketidakstabilan sosial-politik yang berkepanjangan dapat menyebabkan menurunnya investasi asing maupun domestik, melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan bahkan memicu resesi.

- Lingkungan Korupsi: Kondisi politik yang tidak stabil dan terfragmentasi menciptakan lingkungan yang rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini mengganggu alokasi sumber daya yang efisien dan pada akhirnya merugikan masyarakat secara keseluruhan, menghambat perkembangan ekonomi bangsa.

Upaya Mitigasi dan Strategi Kontra-Naratif (Respon Kebijakan)

Melawan politik adu domba membutuhkan strategi yang komprehensif, mencakup dimensi hukum, kelembagaan, dan kultural.

Kerangka Hukum dan Tantangan UU ITE (2024)

Pemerintah telah berupaya menanggulangi penyebaran kebencian melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

- Regulasi Ujaran Kebencian: Pasal 28 Ayat (2) UU ITE 2024 secara spesifik menargetkan tindakan menyebarkan informasi elektronik yang menghasut atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, dan identitas fisik/mental tertentu. Selain itu, Pasal 27A mengatur tentang penyerangan kehormatan atau nama baik individu. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terdapat dorongan untuk memperketat unsur ujaran kebencian dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan KUHP 2023, memastikan bahwa ujaran kebencian harus bersifat substantif dan ditujukan untuk umum.

- Tantangan Implementasi Hukum: Meskipun niatnya adalah melindungi masyarakat dari adu domba, implementasi UU ITE menghadapi tantangan, terutama terkait isu multitafsir dan Pasal Karet. Sejumlah akademisi dan pemohon telah mengajukan uji materi ke MK, menilai frasa “rasa benci atau permusuhan” dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE 2024 tidak memiliki takaran atau ukuran yang jelas, sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional dan kebebasan berekspresi. Kehampaan sarana kanalisasi dan terbatasnya ruang dialog antara masyarakat dan pembuat kebijakan dikhawatirkan memicu kecurigaan anti-kritik, jika penegakan hukum tidak transparan dan akuntabel.

Untuk menggambarkan kompleksitas kerangka hukum dalam memerangi D&I digital, berikut adalah analisis pasal-pasal kunci UU ITE 2024:

Tabel Analisis Pasal UU ITE 2024 dalam Konteks Adu Domba

| Pasal UU ITE 2024 | Fokus Regulasi | Tantangan Implementasi (Konteks Adu Domba) |

| Pasal 27A (Pencemaran Nama Baik) | Serangan Kehormatan/Nama Baik Individu secara Elektronik | Risiko penerapan yang membatasi kritik politik atau sengketa politik yang sah (isu multitafsir) |

| Pasal 28 Ayat (2) (Ujaran Kebencian) | Menyebabkan Kebencian/Permusuhan berdasarkan SARA dan identitas tertentu | Frasa “rasa benci atau permusuhan” dinilai tidak terukur/ambigu, berpotensi melanggar hak konstitusional |

| Pasal 45A Ayat (2) (Sanksi Ujaran Kebencian) | Ancaman Pidana (Penjara maks. 5 tahun, Denda maks. Rp500 Juta) | Efektivitas dalam menanggulangi skala penyebaran hoaks masif oleh aktor anonim (buzzer) |

Peran Kelembagaan dan Literasi Digital

Upaya mitigasi harus melibatkan peningkatan resiliensi kognitif masyarakat.

- Peningkatan Daya Kritis: Hoaks dan berita palsu seringkali disebarkan karena informasi tersebut terafirmasi dengan ideologi atau pendapat penyebarnya, yang mematikan daya kritis. Oleh karena itu, literasi digital harus ditingkatkan agar masyarakat lebih selektif dan siap menghadapi derasnya arus informasi di media sosial.

- Strategi Kontra-Hoaks Pemerintah: Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) telah melakukan upaya proaktif. Program seperti akun Instagram @misslambehoaks berfungsi sebagai saluran komunikasi untuk memberikan klarifikasi dan fakta di balik isu hoaks yang meresahkan, dengan tujuan mengedukasi publik dan membersihkan ruang digital dari konten berbahaya.

- Pengawasan Kelembagaan dan Netralitas: Pengawasan yang ketat oleh lembaga terkait sangat diperlukan untuk meredam praktik politik identitas yang berlebihan. Aparatur Sipil Negara (ASN) juga harus menjaga netralitas informasi, menjadi teladan dalam memverifikasi berita, dan tidak terlibat dalam politik praktis untuk menjaga ketertiban informasi.

Peran Masyarakat Sipil dan Pendidikan Toleransi

Masyarakat sipil memainkan peran krusial dalam melawan polarisasi di tingkat kultural dan sosial, melengkapi upaya hukum dan kelembagaan.

- Fungsi Masyarakat Sipil dalam Demokrasi: Organisasi masyarakat sipil (LSM, komunitas sosial, organisasi keagamaan) sangat penting dalam memperkokoh demokrasi. Peran mereka meliputi pengawasan terhadap negara, mediasi partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan Civic Education (pendidikan kewarganegaraan).

- Memperkuat Modal Sosial dan Toleransi: Organisasi Islam moderat, seperti Nahdlatul Ulama (NU), yang memiliki basis pendukung yang luas, berfungsi sebagai pusat pendidikan rakyat dan cagar budaya yang progresif. Gerakan Islam yang progresif dan liberal menentang teokrasi, mendukung demokrasi, dan menghormati hak-hak minoritas (perempuan, non-Muslim), memberikan narasi tandingan yang kuat terhadap politisasi agama yang ekstrem. Indonesia, melalui gerakan-gerakan ini, diakui sebagai ikon negara Muslim moderat.

- Adaptasi Digital Masyarakat Sipil: Gerakan sosial telah berevolusi dan beradaptasi dengan ranah digital. Media sosial digunakan sebagai pengawas dan pengkritik informasi, serta menjadi alat komunikasi global untuk menyebarkan isu-isu sosial dan memobilisasi aksi.

Strategi yang paling efektif adalah membangun resiliensi kultural. Kampanye “politik harmoni” yang diserukan oleh pemerintah harus diperkuat dengan rejuvenasi nilai-nilai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pembaharuan ini harus menyentuh nilai instrumen dan nilai praksis agar relevan dengan perkembangan lingkungan strategis. Dengan memperkuat basis kognitif (literasi digital) dan basis kultural (toleransi), masyarakat dapat menjadi benteng yang kebal terhadap hasutan dan propaganda, sehingga taktik adu domba menjadi kurang efektif.

Kesimpulan

Politik adu domba di Indonesia adalah fenomena historis yang menunjukkan kesinambungan taktik dari era Devide et Impera kolonial menuju politik identitas digital. Transisi ini ditandai dengan perubahan tujuan utama: dari kontrol ekonomi dan teritorial menjadi kontrol elektoral dan politik. Manifestasi kontemporer diperparah oleh teknologi digital, hoaks, dan mobilisasi buzzer, yang secara masif menciptakan polarisasi yang tajam, mengikis kepercayaan publik, mengancam integrasi sosial, dan merugikan stabilitas ekonomi nasional. Krisis yang dihadapi Indonesia saat ini adalah krisis kepercayaan dan fragmentasi yang didorong oleh eksploitasi perpecahan yang sudah diwariskan secara struktural.

Berdasarkan analisis yang mendalam mengenai akar, manifestasi, dan dampak politik adu domba, berikut adalah rekomendasi kebijakan strategis yang diperlukan untuk memperkuat ketahanan bangsa dan kualitas demokrasi:

- Reformasi Hukum yang Presisi dan Adil: Diperlukan tinjauan ulang yang cermat terhadap unsur-unsur pidana dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE 2024 dan KUHP terkait ujaran kebencian. Proses legislasi harus memastikan kejelasan takaran “rasa benci atau permusuhan” untuk menghindari multitafsir dan risiko pembatasan kebebasan berekspresi yang sah. Peran yudikatif (Mahkamah Konstitusi) harus diperkuat dalam memberikan tafsir yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan melalui pasal-pasal karet.

- Penguatan Demokrasi Substantif: Dibutuhkan mekanisme insentif dan sanksi kelembagaan untuk memaksa partai politik mengalihkan fokus dari pemanfaatan identitas sebagai modal politik praktis ke agenda programatik yang inklusif. Pemerintah dan lembaga terkait harus mendorong pembangunan agenda politik berbasis kepentingan kolektif yang lebih luas, sehingga mengurangi ruang bagi fragmentasi identitas yang berlebihan.

- Investasi Jangka Panjang pada Resiliensi Sosial dan Kultural: Pemerintah harus menjadikan pendidikan politik inklusif dan Civic Education sebagai prioritas strategis untuk memperkuat daya kritis masyarakat terhadap informasi dan propaganda. Program literasi digital harus ditingkatkan hingga mencakup pendidikan kritis-ideologis untuk membongkar narasi adu domba. Selain itu, diperlukan dukungan proaktif terhadap masyarakat sipil (LSM, organisasi keagamaan moderat) sebagai mediator konflik, pengawas negara, dan aktor kunci dalam implementasi dialog rekonsiliasi pasca-pemilihan untuk menjaga integrasi sosial.

- Regulasi Aktor Digital (Buzzer): Mendesak pembentukan regulasi yang spesifik, transparan, dan akuntabel mengenai keberadaan dan aktivitas buzzer politik di media sosial. Regulasi ini penting untuk memastikan transparansi pembiayaan, kepemilikan akun, dan akuntabilitas penyebaran informasi, sehingga dapat meminimalisir dampak destruktif buzzer terhadap stabilitas politik dan kesehatan diskursus publik di Indonesia.