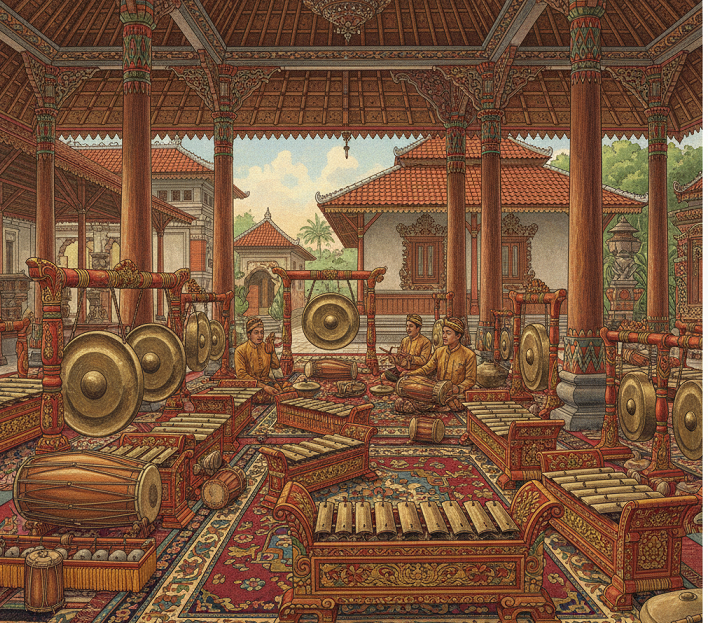

Gamelan adalah ansambel perkusi tradisional Indonesia, yang secara mendasar terdiri dari seperangkat instrumen musik, mayoritas adalah instrumen pukul metalofon yang ditempa tangan (hand-forged metal), gong, serta instrumen non-perkusi seperti kendang, simbal, alat musik gesek, dan suling bambu. Sebagai sebuah sistem musik, Gamelan mengikuti aturan dan teknik yang sangat presisi terkait penyetelan (tuning), tata letak, pola ritmis, metrik, dan performa. Musik ini dicirikan oleh penggunaan bagian-bagian yang saling mengunci (interlocking parts) yang dimainkan oleh berbagai instrumen untuk membentuk ritme tunggal yang kompleks.

Gamelan adalah bagian integral dari identitas Indonesia, yang telah berakar selama berabad-abad. Praktik Gamelan tersebar luas dengan variasi regional yang signifikan, mencakup Gamelan Jawa (Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta), Gamelan Bali, dan Gamelan Sunda (Jawa Barat), serta varian lain seperti Gamelan Madura, Gamelan Banjarese (Kalimantan Selatan), Gendang Beleq (Nusa Tenggara Barat), dan Talempong (Sumatra Barat). Gamelan umumnya digunakan dalam ritual keagamaan, upacara, teater tradisional (Wayang), festival, dan konser, serta diakui memiliki fungsi terapeutik (music therapy).

Pengakuan Warisan Budaya Takbenda Dunia (UNESCO)

Pentingnya Gamelan ditegaskan secara global ketika pada tahun 2021 (sesi ke-16), Gamelan secara resmi diinskripsi oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda Kemanusiaan (Intangible Cultural Heritage of Humanity) dengan referensi 01607. Pengakuan ini menyoroti Gamelan sebagai sumber kebanggaan nasional yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Transmisi pengetahuan Gamelan dilakukan melalui pendidikan informal (dalam keluarga, lokakarya) dan pendidikan formal (mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi). Meskipun memiliki sejarah yang sangat panjang, pengakuan UNESCO pada era modern ini menegaskan upaya pelestarian budaya dalam menghadapi tantangan kontemporer. Fakta bahwa Gamelan menginspirasi dan memiliki pengaruh terhadap musik dunia menunjukkan fokus strategis Indonesia untuk memperkuat citra budaya di kancah global, memastikan bahwa warisan ini tidak hanya dihargai sebagai artefak sejarah tetapi juga sebagai kekuatan kreatif yang adaptif.

Keragaman Varian Regional: Gambaran Umum

Laporan ini akan menganalisis secara komparatif tiga varian Gamelan utama—Jawa, Bali, dan Sunda—yang masing-masing memiliki kekhasan estetika, fungsi, dan filosofis yang sesuai dengan kebudayaan lokalnya. Perbedaan dalam struktur musikal dan teknik permainan menunjukkan adaptasi Gamelan terhadap konteks sosial, budaya, dan spiritual di setiap wilayah.

Asal-Usul Historis dan Evolusi Gamelan

Bukti Arkeologi Pra-Islam: Jejak Kuno

Asal-usul Gamelan dapat ditelusuri kembali ke masa pra-kolonial dan pra-Islam. Bukti arkeologis yang paling konklusif ditemukan pada relief Candi Borobudur, monumen Buddha yang dibangun pada abad ke-8 Masehi. Relief pada zona Rupadhatu Borobudur, yang membentang sejauh 2,5 km, mendokumentasikan kehidupan dan budaya nenek moyang, termasuk penggambaran instrumen musik yang menjadi cikal bakal Gamelan modern.

Jejak kuno ini diperkuat oleh penanggalan yang menunjukkan bahwa Gamelan Jawa sudah ada sejak tahun 326 Saka, atau sekitar 404 Masehi. Kedalaman akar sejarah ini menegaskan bahwa Gamelan adalah salah satu sistem musik yang paling terstruktur dan kuno di dunia, yang berkembang seiring dengan peradaban kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara.

Evolusi pada Era Kerajaan Jawa

Pada masa kerajaan, Gamelan tidak hanya berfungsi sebagai hiburan tetapi juga sebagai alat legitimasi politik dan penyebaran agama.

Gamelan Sekaten dan Sinkretisme Budaya

Salah satu jenis Gamelan yang paling penting secara ritual adalah Gamelan Sekaten, yang merupakan Gamelan Pakurmatan (penghormatan) yang disimpan di keraton Surakarta dan Yogyakarta. Gamelan ini dimainkan dalam upacara keagamaan besar, khususnya untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW (Sekaten).

Secara teknis, semua Gamelan Sekaten yang tersimpan di keraton Surakarta maupun Ngayogyakarta menggunakan laras Pelog. Pemilihan laras Pelog (skala tujuh nada) yang cenderung lebih khidmat atau sakral daripada laras Slendro (skala lima nada) menunjukkan penyesuaian estetika untuk fungsi ritual yang agung. Adaptasi ini juga terlihat pada penamaan Gendhing yang dimainkan. Sebagai contoh, Gendhing Salatun (tambahan untuk Yogyakarta) berasal dari kata bahasa Arab aṣ-ṣalāh (salat), yang menunjukkan adaptasi Gamelan sebagai media dakwah Islam dan sinkretisme budaya-agama yang mendalam dalam tradisi keraton.

Gamelan Berdasarkan Fungsi Sosial

Gamelan juga diklasifikasikan berdasarkan fungsi sosial dan konteks penggunaannya, yang mempengaruhi kelengkapan instrumennya:

- Gamelan Gedhe: Merupakan orkestra Gamelan lengkap (ricikan lengkap) yang mencakup instrumen untuk laras Slendro maupun Pelog. Jenis ini biasanya digunakan untuk konser karawitan formal atau pertunjukan besar (uyon-uyon).

- Gamelan Wayangan: Digunakan khusus untuk mengiringi pertunjukan wayang. Selain laras Slendro, Gamelan laras Pelog juga digunakan untuk mengiringi jenis wayang tertentu seperti Wayang Madya dan Wayang Gedog. Gamelan Wayangan memiliki repertoar khas yang dinamis sesuai kebutuhan narasi dalang, mencakup struktur Gangsaran, Srepeg, dan Sampak.

- Gamelan Cokekan: Merupakan jenis Gamelan yang digunakan untuk mengamen atau pertunjukan yang lebih sederhana dan mobile. Instrumennya terbatas, hanya terdiri dari siter, kendang, dan gong bumbung (gong kayu).

Landasan Filosofis Gamelan: Harmoni, Kosmologi, dan Etika

Gamelan dipandang bukan sekadar seni musik, melainkan manifestasi dari pandangan dunia (worldview) Jawa dan Bali mengenai kosmos, spiritualitas, dan tatanan etika kehidupan. Filologi Gamelan adalah ajaran leluhur yang sistematis dan reflektif.

Kosmologi Waktu Melingkar dan Struktur Kolotomik

Struktur Gamelan didasarkan pada konsepsi waktu yang melingkar (circular perception of time), sebuah warisan konsepsi Hindu-Buddha mengenai siklus waktu yang abadi, yang diperkenalkan ke Jawa pada milenium pertama Masehi. Sistem ini termanifestasi dalam colotomic structure (struktur kolotomik).

Struktur kolotomik adalah penggunaan instrumen tertentu, disebut instrumen kolotomik (interpunctuating instruments), untuk menandai interval atau siklus waktu yang telah ditetapkan. Instrumen ini (Gong Ageng, Kenong, Kempul, Ketuk/Kempyang) berfungsi sebagai penanda struktural.

Bunyi yang dihasilkan oleh instrumen struktural ini melambangkan “kebetulan” atau “kesamaan” (coincidences) yang sangat penting dalam budaya Jawa. Titik musikal yang memiliki bobot atau kepentingan terbesar adalah saat Gong Ageng dipukul bersamaan dengan Kenong (Gongan), yang menandai akhir atau awal sebuah gendhing (komposisi).

Makna Filosofis Instrumen Utama

Setiap instrumen utama dalam Gamelan Jawa memiliki makna yang berkaitan dengan kehidupan dan ajaran spiritual:

- Gong Ageng: Kemanunggalan dan Sakralitas Gong Ageng adalah simbol kosmis yang sakral (pusaka). Dipercaya bahwa kekuatan spiritual (kasektèn) bersemayam dalam objek luar biasa ini. Untuk menghormati kekuatan numinus ini, persembahan (sajen) berupa menyan (dupa), kembang boreh (kelopak bunga), dan dhahar (makanan) disajikan, utamanya di dekat Gong Ageng. Filosofisnya, Gong Ageng mewakili titik akhir siklus—tingkat harmoni tertinggi atau kemanunggalan (kesatuan dengan yang Kudus) yang dicapai setelah perjalanan spiritual.

- Kendhang: Kepemimpinan dan Ajakan Moral Kendhang adalah pemimpin ansambel yang mengatur irama (tempo), transisi, dan menyatukan seluruh musisi. Secara etika, Kendhang memiliki filosofi yang dalam; bunyi Kendhang dikaitkan dengan kata “ndang,” yang berarti “bersegeralah” dalam beribadah atau berbuat baik kepada Sang Maha Pencipta. Kendhang, dengan demikian, melambangkan kepemimpinan yang membawa pesan moral aktif.

- Bonang: Bunyi “nang” pada Bonang diinterpretasikan sebagai ajaran bahwa setelah manusia lahir, ia harus mampu berpikir dengan hati yang jernih agar setiap keputusan yang diambil penuh dengan kesadaran.

Harmoni sebagai Jalan Mistik (Konsep Jawa)

Harmoni musik Gamelan Jawa, khususnya dalam konteks gendhing, dipandang sebagai salah satu jalan menuju Mistik Jawa. Penghayatan mendalam terhadap harmoni Gamelan dapat membawa seseorang mencapai ectase (keadaan transenden) serta bersatu dengan kemanunggalan. Musik, bersama dengan ritual, pujian, dan gerak, merupakan medium yang efektif untuk mencapai tingkat spiritualitas tertinggi ini.

Gamelan Bali dan Estetika Yajna

Di Bali, filosofi Gamelan terjalin erat dengan upacara agama Hindu (Yajna). Gamelan Bali merupakan bagian penting dari Panca Suara (Lima Suara) yang wajib ada dalam ritual tersebut.

Peran Gamelan di Bali melampaui fungsi estetika; ia membawa dimensi spiritual dan nilai magis, dipercaya mampu menggetarkan suasana dan memandu energi ke dalam ruang ritual. Ritme dan melodi Gamelan diinterpretasikan sebagai refleksi gerak kosmos dan menjadi saluran vibrasi spiritual yang menghidupkan nilai mistis upacara. Secara filosofis, karawitan Gamelan Bali adalah manifestasi ekspresi kontemplatif, yang berakar pada aesthetic yoga, mendorong pemusatan diri terhadap realitas ilahi.

Struktur Musikal Gamelan (Karawitan): Analisis Teknis

Struktur musik Gamelan, atau Karawitan, didasarkan pada sistem tuning non-diatonis dan stratifikasi musikal yang kompleks.

Sistem Laras (Tuning System)

Gamelan menggunakan dua sistem tangga nada (laras) utama, yang dikenal sebagai slendro dan pelog, yang tidak kompatibel dengan sistem temperamen setara Barat:

- Laras Slendro: Sistem pentatonik (lima nada) yang terdiri dari notasi 1, 2, 3, 5, 6, i (ji, ro, lu, mo, nem, i).

- Laras Pelog: Sistem heptatonik (tujuh nada) yang terdiri dari notasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (ji, ro lu, pat, mo, nem, pi).

Penyetelan Gamelan yang unik—terkadang melibatkan interval yang sangat kecil (semitone atau dua semitone) yang tidak sesuai dengan sistem Barat—menghasilkan kualitas nada yang ambigu (ambiguous pitches) dan tekstur yang kaya. Fenomena inilah yang memukau komposer Barat dan mendorong mereka untuk meniru cluster dan interval mikro dalam karya-karya piano mereka.

Struktur Lapisan Tekstur dan Garap

Musik Gamelan memiliki tekstur berlapis yang disebut heterofonik, di mana semua instrumen memiliki hubungan dengan melodi inti, dibagi menjadi tiga strata fungsional :

- Struktural (Kolotomi): Lapisan dasar yang menyediakan kerangka siklus waktu melalui instrumen gong, kenong, kempul, dan ketuk/kempyang.

- Balungan (Melodi Inti): Konten melodi dasar yang dimainkan oleh metalofon berskala sedang hingga besar, seperti Saron Barung dan Demung. Balungan terdiri dari unit empat nada yang disebut Gatra, yang memegang peran penting dalam mendefinisikan sistem modal (pathet).

- Elaborasi (Garap): Lapisan yang berfungsi mewujudkan “melodi batin” dan ornamentasi. Instrumen seperti Gender, Bonang, Rebab, dan Suling memainkan cèngkok (pola melodik) dan wilet (ornamentasi) yang kaya, yang pada dasarnya adalah variasi kreatif atas Balungan.

Perbedaan antara lapisan Balungan dan Garap merupakan metafora sosial yang mendalam. Balungan merepresentasikan struktur dan batasan adat yang tetap, sementara Garap memberikan ruang bagi kreativitas dan improvisasi. Harmoni yang dihasilkan, meskipun terikat pada kerangka yang ketat, memungkinkan kebebasan berekspresi, mencerminkan keseimbangan antara ketaatan terhadap tradisi dan perjalanan pribadi dalam kehidupan.

Struktur Kolotomik dan Pathet

Struktur kolotomik bersifat hirarkis. Siklus musikal (Gongan) ditutup oleh Gong Ageng; Kenong membagi siklus tersebut menjadi empat bagian; Kempul membagi setiap bagian tersebut menjadi dua; dan Ketuk/Kempyang membagi lagi. Struktur ini mendefinisikan kelas komposisi yang disebut Gendhing.

Konsep Pathet (modalitas) dalam Gamelan Jawa tidak hanya bersifat teknis tetapi terikat secara ritual dengan siklus waktu harian, terutama saat mengiringi Wayang Kulit. Pathet yang dimainkan harus sesuai dengan jam pertunjukan: Slendro Nem (21:00 hingga Tengah Malam), Slendro Sanga (Tengah Malam hingga 03:00), dan Slendro Manyura (03:00 hingga 06:00). Keterikatan Pathet dengan waktu malam memastikan bahwa musik dan pertunjukan selaras dengan irama kosmologis, memaksa seniman dan penonton untuk menghormati tatanan waktu yang sakral.

Tinjauan Komparatif Gamelan Regional Utama

Meskipun Gamelan memiliki kesamaan instrumen, ekspresi estetika antara Jawa, Bali, dan Sunda sangat mencolok, mencerminkan filosofi budaya yang berbeda.

Gamelan Jawa

Gamelan Jawa (Jawa Tengah/Yogyakarta) dicirikan oleh tempo yang cenderung lambat, tenang, dan agung, menekankan suasana yang meditatif. Pengaturan tempo (irama) dan dinamika sangat terkontrol, seringkali dipimpin oleh Kendhang (dalam gaya keras/cepat) atau Rebab (dalam gaya halus/lembut). Struktur musiknya berfokus pada garap yang halus dan bertingkat, dengan tujuan mencapai harmoni yang reflektif (gendhing) sebagai jalan menuju spiritualitas.

Gamelan Bali (Gong Kebyar)

Gamelan Bali (khususnya Gong Kebyar) menampilkan kontras estetika yang tajam. Musiknya sangat cepat, energik, dan eksplosif, dengan dinamika volume yang kontras. Di luar fungsi ritualnya dalam Yajna , Gamelan Bali terkenal karena teknik permainannya yang unik dan kompleks.

Analisis Teknik Kotekan

Teknik kunci Gamelan Bali adalah Kotekan, yaitu pola nada bersahutan (interlocking figuration) yang dimainkan oleh dua atau lebih instrumen, menghasilkan bunyi yang sangat cepat dan rumit. Kotekan menciptakan ilusi kecepatan yang melampaui kemampuan satu pemain tunggal (supra-human speed).

Kotekan terdiri dari dua bagian ritmis independen yang saling mengisi celah: Polos (sering dikaitkan dengan prinsip perempuan atau nada rendah) dan Sangsih (dikaitkan dengan prinsip laki-laki atau nada tinggi). Prinsip Polos-Sangsih merupakan representasi estetika dari filosofi dualitas (seperti Rwa Bhineda di Bali) dan kebutuhan akan kerjasama yang intens untuk mencapai keindahan yang dinamis. Kotekan biasanya dimainkan pada Gangsa (metalofon bernada tinggi) dan Reyong, menambahkan ornamentasi yang cemerlang (ornamental fireworks) pada melodi utama (pokok). Keindahan Gamelan Bali dihasilkan dari sinkronisasi ritmis yang sangat presisi dalam kecepatan tinggi, yang mencerminkan pandangan bahwa keseimbangan kosmis dicapai melalui dinamika yang eksplosif.

Gamelan Sunda (Degung)

Gamelan Sunda, khususnya Gamelan Degung, sering digambarkan sebagai Gamelan Liris. Karakter ini muncul karena fokus pada melodi yang mengalir dan penggunaan instrumen tertentu.

Karakteristik Liris dan Peran Suling

Dalam Degung, beberapa waditra (instrumen) kunci meliputi Bonang (14 penclon), Saron/Cempres, Jengglong, Kendang, dan Suling (biasanya empat lubang).

Perbedaan struktural utama terletak pada hierarki pembawa melodi. Dalam lagu Kemprangan (bentuk lagu cepat/ringan), Suling bertindak sebagai pembawa melodi utama, sementara Bonang memainkan lilitan balunganing gending (ornamentasi melodi inti). Dominasi instrumen melodi seperti Suling, dibandingkan dengan fokus pada metalofon struktural di Jawa atau Bali, memberikan Degung karakter yang lebih melankolis dan mengalir (liris).

Tabel Komparatif Karakteristik Gamelan Jawa, Bali, dan Sunda (Degung)

| Aspek | Gamelan Jawa (Tengah/Yogya) | Gamelan Bali (Gong Kebyar) | Gamelan Sunda (Degung) |

| Tempo Dominan | Lambat, tenang, agung, fokus pada irama | Cepat, eksplosif, dinamis, kebyar | Liris, mengalir, didominasi melodi (Suling) |

| Teknik Kunci | Garap halus, Cengkok, Irama (tempo) | Kotekan (Interlocking Figuration: Polos vs. Sangsih) | Peran Suling sebagai pembawa melodi, Wilet |

| Sistem Laras | Pelog (7 nada) dan Slendro (5 nada) | Pelog (seringkali non-equidistant) | Laras Degung (berbasis Pelog) |

| Fungsi Utama | Iringan Wayang Kulit, Ritual Keraton (Sekaten), Mistik | Upacara Keagamaan Hindu (Yajna), Tarian Eksplosif | Iringan Kesenian Khas Sunda |

Kontribusi Gamelan dalam Musik Dunia dan Eksperimentasi

Dampak Gamelan meluas jauh di luar batas Indonesia, memicu revolusi estetika dalam musik Barat dan mendorong perkembangan musik kontemporer global.

Katalisator Impresionisme: Pameran Dunia Paris 1889

Titik kontak krusial antara Gamelan dan musik Barat terjadi pada Exposition Universelle Paris 1889, yang menampilkan paviliun Hindia Belanda (Java kampong). Di pameran inilah komposer muda Prancis, Claude Debussy (1862–1918), pertama kali mendengarkan Gamelan Jawa.

Dampak pada Debussy bersifat transformatif. Ia terpesona oleh tekstur, ritme kompleks, dan sistem tuning Gamelan yang sama sekali berbeda dari sistem tonal Barat. Debussy mencatat bahwa “musik Jawa mematuhi hukum kontrapung yang membuat Palestrina terlihat seperti permainan anak-anak,” menunjukkan bahwa ia melihat Gamelan sebagai sistem musik yang sangat maju dan matang. Pengaruh ini bersifat struktural, membantu Debussy melepaskan diri dari konvensi harmoni tonal Eropa dan menjelajahi modalitas non-Eropa.

Dampak Gamelan terwujud dalam karyanya untuk piano solo, “Pagodes” (1903), bagian dari Estampes. Untuk menirukan bunyi Gamelan, Debussy menggunakan skala pentatonik, pola ritmik yang berulang, dan interval kecil (close intervals) atau cluster yang emulasi tuning Gamelan yang ambigu.

Perluasan Pengaruh dan Musik Eksperimental

Setelah Debussy, serangkaian komposer Barat terpengaruh oleh Gamelan:

- Leopold Godowsky: Komposer Polandia-Amerika ini menyusun Java Suite (1925), yang bagian pertamanya berjudul “Gamelan.” Ia menggambarkan sonoritas Gamelan sebagai “aneh, spektral, fantastis, dan mempesona”. Godowsky mereplikasi tekstur Gamelan dengan menggabungkan pola interlocking dan cluster nada kecil.

- Colin McPhee: Sebagai etnomusikolog, ia pindah ke Bali pada tahun 1930-an dan mentranskripsikan musik Gamelan Balinese ke dalam komposisi Barat, seperti Tabuh-Tabuhan. Ia menjadi perantara penting dalam penyebaran Gamelan ke budaya lain.

- Minimalisme dan Aleatorik: Pengaruh Gamelan juga menjangkau komposer eksperimental Amerika. John Cage dan Lou Harrison, misalnya, sangat dipengaruhi oleh tekstur Gamelan, dengan Harrison bahkan membangun Gamelannya sendiri di Amerika Serikat. Gamelan menyediakan model untuk ritme non-hierarkis dan struktural. Benjamin Britten juga memasukkan Gamelan Bali yang diciptakan ulang dalam baletnya The Prince of the Pagodas (1957).

Gamelan Kontemporer dan Diplomasi Budaya Modern

Di Indonesia, maestri seperti Rahayu Supanggah telah diakui secara internasional atas dedikasinya dalam melestarikan dan mempromosikan Gamelan di panggung dunia. Gamelan terus menjadi fondasi bagi musik kontemporer dan eksperimental, baik dalam komposisi yang menggunakan instrumentasi tradisional maupun musik fusion yang mencampurkan bunyi Gamelan dengan suara modern (gitar elektronik, synthesizer). Perkembangan ini mencerminkan kebutuhan Gamelan untuk beradaptasi agar tetap relevan bagi generasi muda Indonesia.

Di kancah internasional, Gamelan berfungsi sebagai duta budaya yang kuat. Misalnya, kelompok Friends of Gamelan (FRoG) di Chicago, Illinois, yang akar sejarahnya dapat ditelusuri kembali ke pameran “Java Village” pada Chicago World Fair 1893. Kelompok-kelompok ini aktif menyelenggarakan pembelajaran dan pertunjukan, menjaga daya tarik Gamelan di luar negeri. Upaya diplomatik, seperti yang dilakukan oleh KJRI Houston, juga menekankan penyajian Gamelan dalam format modern dan inklusif (contemporary showcase) untuk memperkuat citra budaya Indonesia yang adaptif terhadap dinamika global.

Rincian Tambahan: Hierarki Struktural Colotomic

Untuk pemahaman mendalam tentang bagaimana Gamelan diorganisir secara musikal, analisis hierarki fungsional instrumen Karawitan Jawa adalah hal yang esensial. Setiap instrumen menempati lapisan tekstur yang spesifik, berkontribusi pada kesatuan komunal.

Tabel Hierarki Struktural Colotomic dan Fungsi Lapisan Tekstur Gamelan Jawa

| Lapisan Tekstur | Instrumen Kunci | Fungsi Musikal Primer | Peran Struktural/Filosofis |

| Struktur (Kolotomi) | Gong Ageng (G), Kenong (N), Kempul (P), Ketuk (T) | Menandai siklus waktu/frase (Gongan, Kenongan). Pengejawantahan waktu melingkar | Titik Kosmis (Gong Ageng), Kemanunggalan, Akhir Siklus Kehidupan |

| Melodi Inti (Balungan) | Saron (Demung, Barung, Peking), Calung | Menyediakan kerangka melodi dasar (notasi sirkular 4-nada: Gatra) | Pondasi moral dan etika; kerangka yang harus diikuti |

| Elaborasi (Garap) | Gender, Bonang (Barung/Penerus), Rebab, Suling, Gambang | Mengembangkan dan mengornamentasi Balungan dengan pola melodik (Cèngkok) | Kebebasan ekspresi dalam batasan adat; perjalanan spiritual yang dihiasi |

| Ritmik/Direktif | Kendang (Besar/Kulanter) | Mengatur tempo (Irama), dinamika, dan transisi; aba-aba kolektif | Simbol pemimpin/komandan, ajakan moral (ndang) |

Kesimpulan

Gamelan adalah arketipe budaya Indonesia yang memiliki kedalaman historis luar biasa, terbukti dari jejaknya di Candi Borobudur abad ke-8 dan penanggalan awal 404 Masehi. Musik ini berfungsi sebagai media transmisi filosofi leluhur, yang tercermin dalam struktur musikalnya: waktu melingkar yang diwakili oleh colotomic structure , upaya aktif yang dipimpin Kendhang (ndang) , dan tujuan spiritual tertinggi yang disimbolkan oleh Gong Ageng (kemanunggalan).

Secara teknis, Gamelan menunjukkan kecanggihan luar biasa melalui sistem laras non-Barat (Pelog dan Slendro) dan stratifikasi tekstur (Balungan dan Garap). Perbedaan regional, seperti kecepatan eksplosif dan kotekan Polos-Sangsih Bali yang merayakan dualitas dinamis, atau sifat liris Gamelan Degung Sunda yang didominasi Suling , menunjukkan bahwa Gamelan adalah sebuah keluarga musikal yang beragam, bukan satu entitas monolitik.

Kontribusi Gamelan terhadap musik dunia sangat signifikan, berfungsi sebagai katalisator gerakan modernisme pada awal abad ke-20, yang membebaskan komposer seperti Claude Debussy dari sistem tonal Barat. Pengaruhnya pada komposer eksperimental berikutnya (Cage, Harrison, McPhee) menegaskan Gamelan sebagai sistem musik yang relevan dan visioner.

Untuk menjamin kelangsungan Warisan Budaya Takbenda UNESCO ini, Gamelan harus terus berinovasi melalui fusion dan format kontemporer, yang saat ini sangat diminati di kancah global (misalnya, melalui promosi di Houston dan Chicago). Melalui transmisi formal di institusi pendidikan dan adaptasi kreatif, Gamelan akan terus menjadi representasi keunggulan budaya Indonesia yang menghubungkan masa lalu kosmologis dengan masa depan musik eksperimental.