Hermeneutika merupakan salah satu disiplin ilmu filsafat yang memiliki sejarah panjang dan kompleksitas makna. Secara etimologis, istilah “Hermeneutika” berasal dari bahasa Yunani, khususnya kata kerja hermeneuin yang bermakna menafsirkan, menjelaskan, atau menerjemahkan. Dalam konteks akademik, Hermeneutika didefinisikan secara umum sebagai teori, filsafat, atau metode mengenai interpretasi makna. Disiplin ini berkembang melintasi berbagai bidang ilmu, mulai dari teologi, filsafat, hingga ilmu sosial, karena esensinya yang berkaitan dengan aktivitas fundamental manusia: memahami.

Akar Hermeneutika sebagai istilah ilmiah dapat ditelusuri kembali ke masa Klasik dengan munculnya karya Aristoteles, Peri Hermeneias (yang membahas dasar-dasar logika). Pada mulanya, khususnya dalam tradisi keagamaan hingga Abad ke-18 (Hermeneutika Klasik), fokus utama adalah penafsiran teks-teks sakral, terutama Alkitab. Hermeneutika Klasik berupaya mengatasi perseteruan sengit antara penafsiran yang bersifat literalis (harfiah) dan alegoris (simbolik). Tujuannya pada fase ini adalah untuk menyusun seperangkat prinsip atau aturan yang memungkinkan penafsir mengerti secara tepat apa yang dimaksudkan oleh para penulis aslinya.

Seiring perkembangan peradaban, terutama sejak Eropa memasuki masa Pencerahan, lingkup Hermeneutika meluas secara signifikan. Hermeneutika tidak lagi terbatas pada kitab suci, tetapi digunakan sebagai pendekatan untuk memahami nilai-nilai pengetahuan dalam penelitian umum. Perpindahan fungsi ini menandai proses sekularisasi progresif Hermeneutika dari teknik teologis menjadi disiplin filosofis universal. Pengakuan bahwa Hermeneutika mencakup tidak hanya teks tertulis tetapi juga seluruh realitas hidup manusia—seperti patung, lukisan, simbol-simbol, dan pengalaman —menunjukkan bahwa Hermeneutika bergerak melampaui batasan linguistik murni. Pemahaman bukan sekadar kegiatan kognitif, melainkan bagian integral dari eksistensi manusia sebagai makhluk rasional yang terus-menerus mencari makna dalam pengalamannya sehari-hari.

Hermeneutika Metodologis: Universalitas dan Epistemologi Ilmu Kemanusiaan

Abad ke-18 dan ke-19 ditandai oleh upaya para pemikir untuk mengubah Hermeneutika menjadi metodologi yang sistematis dan universal, terutama sebagai landasan bagi ilmu-ilmu kemanusiaan (Geisteswissenschaften).

Friedrich Schleiermacher: Pemrakarsa Hermeneutika Modern

Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher (1768–1834), seorang teolog dan filolog Jerman, diakui sebagai “pemrakarsa Hermeneutika modern”. Kontribusi utamanya adalah menetapkan Hermeneutika sebagai disiplin universal. Bagi Schleiermacher, Hermeneutika adalah teori interpretasi yang berlaku sama untuk semua bidang subjek—baik itu Alkitab, hukum, atau sastra; untuk bahasa lisan maupun tulisan; dan untuk teks modern maupun kuno.

Schleiermacher berasumsi bahwa kesalahpahaman (misunderstanding) dalam komunikasi terjadi secara alamiah. Oleh karena itu, pemahaman yang benar harus dikehendaki dan diupayakan secara sadar dan sengaja (willed and sought) di setiap titik interpretasi. Tugas interpretasi yang tepat, menurutnya, selalu melibatkan dua sisi yang saling melengkapi:

- Pemahaman Ketatabahasaan (Grammatical Understanding): Ini berfokus pada analisis teks sebagai bagian dari bahasa yang lebih besar. Penafsir harus menyimpulkan aturan-aturan kebahasaan dan konvensi umum dari penggunaan kata-kata tertentu dalam teks.

- Pemahaman Psikologis: Ini berfokus pada analisis teks sebagai ekspresi individual. Tujuannya adalah merekonstruksi pikiran, suasana mental, dan maksud asli pengarang. Dalam tugas yang lebih ambisius, pemahaman psikologis ini kadang-kadang diarahkan untuk memahami pengarang “lebih baik dari yang ia pahami dirinya sendiri”.

Meskipun Schleiermacher berusaha menciptakan metodologi yang objektif, penekanan pada rekonstruksi psikologis pengarang secara implisit membuka pintu bagi unsur subjektivitas yang mendalam. Tujuannya adalah objektivitas, tetapi jalannya melalui pengakuan terhadap subjek (pengarang).

Wilhelm Dilthey: Hermeneutika sebagai Dasar Geisteswissenschaften

Wilhelm Dilthey (1833–1911) membawa proyek Hermeneutika ke ranah epistemologi Ilmu Kemanusiaan (Geisteswissenschaften). Dilthey menanggapi krisis pemahaman manusia yang disebabkan oleh dominasi paradigma ilmu alam (positivisme) dan materialisme industri. Ia berargumen bahwa studi manusia tidak dapat mengadopsi norma-norma dan cara pikir yang didapat dari alam.

Konsep kunci Dilthey adalah Das Verstehen (Pemahaman). Hermeneutika, baginya, adalah metode fundamental untuk memperoleh interpretasi yang objektif valid dari “ekspresi kehidupan-batin”. Ia fokus pada pengalaman konkret, yang ia sebut Erlebnis (pengalaman batin individual atau lived experience), sebagai titik tolak untuk memahami pikiran (kejiwaan) diri sendiri dan orang lain.

Proyek Dilthey, yang memiliki motif Romantik, adalah upaya pelestarian budaya dan sejarah, di mana ia berusaha mengembalikan perhatian pada kebudayaan dan kehidupan mental yang terancam oleh perkembangan modern. Meskipun seperti Schleiermacher ia berusaha mencapai objektivitas valid, fokusnya pada Erlebnis memastikan bahwa subjektivitas (pengalaman individual) tetap menjadi unsur sentral. Upaya untuk mencapai objektivitas interpretasi dengan memanfaatkan data subjektif (pengalaman batin) ini mencerminkan ketegangan inheren dalam Hermeneutika metodologis Abad ke-19.

Putaran Ontologis (Ontological Turn): Bahasa, Eksistensi, dan Tradisi

Pada abad ke-20, Hermeneutika mengalami pergeseran radikal dari sekadar metodologi penafsiran menjadi landasan filosofis atau ontologi eksistensial. Pergeseran ini dipelopori oleh Martin Heidegger dan disistematisasi oleh Hans-Georg Gadamer.

Martin Heidegger: Hermeneutika Dasein

Martin Heidegger (1889–1976) memandang Hermeneutika bukan lagi sebagai metode bantu, melainkan sebagai ontologi itu sendiri. Minat utamanya adalah ontologi, atau studi tentang Keberadaan (Sein).

Dalam karyanya yang fundamental, Being and Time, Heidegger mencoba mengakses makna Keberadaan melalui analisis fenomenologis keberadaan manusia, atau Dasein. Pemahaman (Verstehen) bukanlah sekadar tindakan kognitif yang dilakukan manusia terhadap suatu objek, melainkan sebuah struktur eksistensial yang melekat pada Dasein—sebuah cara berada di dunia. Hermeneutika, dalam pandangan ini, menjadi hermeneutika faktisitas—kehidupan faktual yang tertangkap dalam tindakan menginterpretasikan dirinya sendiri. Dengan demikian, Heidegger mengubah Hermeneutika menjadi teori pemahaman fundamental yang mendahului semua metodologi.

Hans-Georg Gadamer: Tradisi dan Wahrheit und Methode

Hans-Georg Gadamer (1900–2002) melanjutkan penentuan ontologis Heidegger. Karyanya yang paling berpengaruh, Wahrheit und Methode (Kebenaran dan Metode, 1960) , secara eksplisit menolak pandangan bahwa kebenaran dalam Geisteswissenschaften dijamin oleh kepatuhan pada metode ilmiah yang ketat. Gadamer menegaskan bahwa dalam ilmu kemanusiaan, keberadaan si pengenal (subjek) ikut masuk ke dalam proses pengetahuan, dan hal inilah yang justru memberikan makna humanis yang khusus.

Gadamer menekankan pentingnya bahasa sebagai medium tradisi dan transmisinya. Ia menyimpulkan “pergeseran ontologis” ini dengan formulanya yang terkenal: “Keberadaan yang dapat dipahami adalah bahasa” (Being that can be understood is language). Ini berarti dunia, tradisi, dan pemahaman kita tentang realitas adalah linguistik secara fundamental.

Konsep Kunci Hermeneutika Filosofis

Dalam kerangka Hermeneutika Filosofis, pemahaman selalu bersifat historis dan melibatkan dialog antara subjek dan objek yang terikat pada tradisi.

Pra-Pemahaman (Vorverständnis) dan Prasangka

Berlawanan dengan pandangan Pencerahan yang menuntut objektivitas dengan menyingkirkan bias, Gadamer melegitimasi prasangka sebagai bagian integral dan syarat pemahaman. Menurutnya, pembaca tidak mungkin melakukan interpretasi tanpa memiliki prasangka, yang secara alami dibentuk oleh latar belakang budaya, bahasa, agama, pengalaman, dan nilai-nilai yang dimilikinya.

Sejarah-Efektif (Wirkungsgeschichte)

Gadamer menjelaskan bahwa baik penafsir (subjek) maupun objek (teks) adalah bagian dari suatu tradisi budaya dan sejarah yang berkelanjutan (kontinuitas). Kesadaran akan situasi historis inilah yang membentuk prasangka dan menjadi syarat pemahaman. Proses ini dikenal sebagai sejarah-efektif (Wirkungsgeschichte). Dengan mengakui arus sejarah-efektif, Gadamer menunjukkan bahwa pemahaman tidak pernah lepas dari waktu dan tempat di mana ia terjadi.

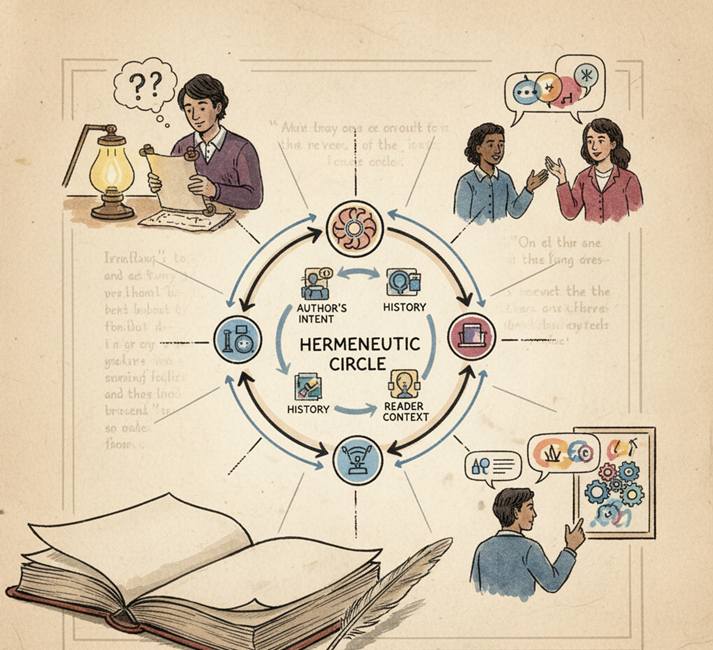

Lingkaran Hermeneutika

Lingkaran Hermeneutika menjelaskan hubungan timbal balik antara objek dan subjek dalam memahami teks secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya. Bagian hanya dapat dipahami dalam konteks keseluruhan, sementara keseluruhan hanya dapat dimengerti melalui bagian-bagiannya. Proses ini melibatkan pengaruh konteks dan tradisi yang memperkaya pemahaman penafsir.

Fusi Horizon (Horizontverschmelzung)

Tujuan dari interpretasi bukanlah menghilangkan perbedaan, melainkan mencapai peleburan cakrawala (Fusi Horizon). Pemahaman dicapai melalui dialektika antara horizon penafsir (prasangka yang telah direfleksikan dan dikritisi) dan horizon teks (makna yang dibawa oleh teks dari masa lalunya). Hasilnya adalah pemahaman yang lebih komprehensif, holistik, dan mendalam. Konsep ini sangat penting untuk membangun “bahasa bersama” dan relasi makna dalam dialog, khususnya antarbudaya.

Implikasi Putaran Ontologis

Dengan menghubungkan pemahaman dengan Dasein dan Bahasa , Hermeneutika melepaskan dirinya dari tuntutan objektivitas metodologis dan bergerak ke ranah filsafat fundamental. Validasi Gadamer terhadap prasangka yang sah secara fundamental bertentangan dengan upaya Hermeneutika Metodologis (Schleiermacher) untuk merekonstruksi makna objektif pengarang. Gadamer berpendapat bahwa subjektivitas tidak bisa dihapus, tetapi harus diakui sebagai titik awal. Pergeseran ini menimbulkan tantangan serius terhadap metode klasik dan pengetahuan agama , sekaligus mempersiapkan panggung untuk kritik terhadap otoritas tradisi, yang segera muncul dalam polemik dengan Teori Kritis.

Hermeneutika Kritis: Dialektika Antara Tradisi dan Emansipasi

Setelah Gadamer memproklamirkan universalitas dan sifat ontologis Hermeneutika, muncul tantangan dari kubu Teori Kritis yang mempertanyakan apakah tradisi, yang dipandang positif oleh Gadamer, tidak mengandung unsur distorsi ideologis dan kekuasaan.

Polemik Gadamer versus Habermas

Jürgen Habermas, seorang filsuf dari Sekolah Frankfurt (Teori Kritis) dan keturunan neo-Marxis, meluncurkan kritik terhadap Gadamer. Habermas berfokus pada kritik ideologi (Ideologiekritik), yang didorong oleh kepentingan emansipatoris (pembebasan).

Inti perdebatan ini terletak pada penilaian terhadap tradisi dan peran bahasa di dalamnya. Gadamer mengambil sikap positif, memandang tradisi sebagai medium transmisi kebenaran. Sebaliknya, Habermas memandang tradisi dengan kecurigaan, mengklaim bahwa tradisi sering kali merupakan “ekspresi terdistorsi komunikasi secara sistematis di bawah kondisi kekerasan yang tidak diakui”. Habermas mengkritik universalitas Hermeneutika Gadamer yang, menurutnya, terlalu konservatif dan cenderung melanggengkan ilusi kekuasaan yang tersembunyi dalam tradisi. Oleh karena itu, sasaran Hermeneutika Kritis adalah pembebasan subjek dari struktur kekuasaan dan ideologi tersembunyi tersebut.

Perdebatan Gadamer-Habermas ini merefleksikan ketegangan mendasar dalam Ilmu Kemanusiaan: apakah tugas utama adalah konservasi dan pemahaman warisan budaya, atau pembongkaran dan kritik terhadap struktur yang menindas.

Paul Ricoeur: Hermeneutika Dialektis

Paul Ricoeur (1913–2005) menawarkan jalan keluar yang dialektis dari polemik Gadamer-Habermas. Ricoeur menyadari bahwa Hermeneutika harus mampu memberikan pemahaman mendalam (Gadamer) tetapi juga memiliki alat untuk kritik terhadap ketidakbenaran sosial (Habermas).

Ricoeur memadukan Hermeneutika Filosofis dengan Hermeneutika Kritis dengan menetapkan tugas ganda interpretasi yang melibatkan dialektika antara eksplanasi dan pemahaman:

- Dekontekstualisasi (Explanation): Tindakan pembebasan teks dari maksud asli pengarang dan konteks historisnya (semacam analisis struktural atau linguistik). Langkah ini bertujuan untuk menjaga otonomi teks dan membiarkan teks berbicara tanpa dominasi subjektivitas.

- Rekontekstualisasi (Understanding): Tindakan penerapan teks kembali ke konteks masa kini, menghubungkannya dengan tindakan dan kehidupan manusia. Dalam fase ini, unsur kritik ideologi dapat dimasukkan untuk tujuan pembebasan.

Ricoeur berpendapat bahwa dengan adanya jarak (distansi) melalui tulisan, teks menjadi otonom, dan penafsir harus memanfaatkan struktur tindakan dan distansi ini untuk memahami makna.

Hermeneutika Dialektis Ricoeur menekankan bahwa tugas Hermeneutika Kritis adalah tugas politis dan emansipatoris. Ini mencakup perjuangan melawan ketidakadilan ekonomi dan politik, serta mendukung emansipasi kaum miskin dan kaum perempuan. Sintesis ini menunjukkan bahwa Hermeneutika, jika ingin relevan secara sosial, harus berani kembali ke ranah metodologis (eksplanasi) untuk menganalisis distorsi, meskipun dengan landasan filosofis yang kuat.

Sintesis Aliran Utama Hermeneutika Abad ke-20

Untuk memahami esensi pergeseran paradigma Hermeneutika dari ontologi ke kritik, perbandingan tiga tokoh sentral ini dapat disajikan sebagai berikut:

Table Perbandingan: Hermeneutika Filosofis, Kritis, dan Dialektis

| Konsep Kunci | H. Gadamer (Filosofis/Ontologis) | J. Habermas (Kritis/Emansipatoris) | P. Ricoeur (Dialektis/Sintesis) |

| Sikap terhadap Tradisi | Positif; medium bahasa, kebenaran, dan Wirkungsgeschichte. | Negatif/Curiga; sumber distorsi sistematis dan kekerasan yang tidak diakui. | Dialektis; warisan yang esensial, namun harus dibuka untuk kritik ideologi/emansipasi. |

| Peran Prasangka | Legitim; syarat pemahaman yang tak terhindarkan. | Harus dikritisi/dieliminasi karena berpotensi mendistorsi komunikasi. | Diakui tetapi harus direfleksikan secara kritis melalui metode ganda (Eksplanasi/Pemahaman). |

| Tujuan Akhir | Fusi Horizon; Pemahaman yang lebih kaya melalui dialog terbuka. | Emansipasi; Pembebasan subjek dari ilusi dan struktur kekuasaan tersembunyi. | Tugas Ganda; Menjaga otonomi teks (De-contextualization) dan relevansi konteks (Re-contextualization). |

Hermeneutika Postmodern: Dekonstruksi dan Pluralitas Makna

Kritik paling radikal terhadap Hermeneutika datang dari pemikiran Postmodern, khususnya melalui dekonstruksi Jacques Derrida, yang menantang gagasan sentral tentang makna, kebenaran, dan otoritas.

Jacques Derrida: Dekonstruksi sebagai Kritik

Jacques Derrida (1930) adalah tokoh utama di balik filsafat Dekonstruksi. Filsafat Derrida merupakan serangan terhadap apa yang disebutnya “Metafisika Kehadiran” (The Metaphysics of Presence). Dalam pandangannya, Hermeneutika tradisional, yang mencari makna tunggal atau kebenaran, hanyalah bentuk lain dari “Metafisika Makna dan Kebenaran”.

Derrida mengkritik logosentrisme—kecenderungan budaya Barat untuk memusatkan makna pada sebuah kehadiran yang otoritatif (seperti suara pengarang, maksud asli, atau kebenaran transenden). Melalui konsep sentralnya, différance (perpaduan antara defer—menunda, dan differ—berbeda), Derrida berargumen bahwa makna selalu ditunda dan berbeda. Hal ini berarti tidak ada makna tunggal yang stabil, final, atau otoritatif yang dapat diklaim sebagai tujuan akhir penafsiran.

Tujuan Dekonstruksi dalam konteks Hermeneutika adalah untuk mengkritisi pemahaman yang mapan mengenai suatu teks. Ia berfungsi untuk memastikan bahwa tidak ada tafsir yang dominan atau tiranis, dengan cara terus-menerus membongkar oposisi biner dan hierarki yang dilembagakan dalam teks dan tradisi.

Implikasi Dekonstruksi

Jika Gadamer menghasilkan fusi horizon, Derrida justru menghasilkan krisis horizon. Dengan menolak kemungkinan kehadiran makna yang stabil , dekonstruksi membongkar landasan epistemologis di mana penafsir berusaha “menangkap” makna. Pendekatan Derrida secara filosofis menempatkan dirinya melampaui Hermeneutika tradisional, karena ia mengkritik kemungkinan dasar penafsiran yang mencari makna utuh. Sebaliknya, ia menyoroti pluralitas makna yang tidak terbatas, memaksa penafsir untuk menerima bahwa teks adalah sebuah proses tanpa akhir.

Relevansi dan Aplikasi Kontemporer Hermeneutika

Perkembangan Hermeneutika dari metodologi menjadi ontologi, dan kemudian menjadi kritik, menghasilkan dampak signifikan dalam berbagai disiplin ilmu kontemporer, terutama di bidang humaniora, sosial, hukum, dan agama.

Hermeneutika dalam Ilmu Sosial dan Humaniora

Hermeneutika telah diadopsi secara luas sebagai filsafat dan metode penelitian, khususnya di bawah naungan paradigma konstruktivistik. Dalam konteks ini, Hermeneutika sangat penting untuk mempertemukan teori filosofis dengan penelitian empiris kualitatif.

Dalam Ilmu Humaniora, Hermeneutika digunakan untuk menginterpretasikan simbol-simbol dan mengungkapkan makna teks dengan mempertimbangkan konteks sosial, kultural, dan sejarah. Hermeneutika diyakini mampu menyingkap makna yang terselubung dalam karya sastra, membuktikan dirinya sebagai alat kritik sastra yang sangat penting. Penerimaan Hermeneutika dalam Ilmu Sosial (Konstruktivisme) menunjukkan bahwa disiplin ini menawarkan alternatif epistemologis yang solid terhadap pendekatan positivistik yang kaku. Hermeneutika memungkinkan peneliti memahami realitas sosial yang dibangun melalui proses interpretasi makna, bahasa, dan simbol.

Hermeneutika Hukum (Rechtsvinding)

Dalam ilmu hukum, Hermeneutika bertindak sebagai landasan filosofis bagi interpretasi hukum, yang bertujuan untuk mencapai keadilan. Aplikasi ini muncul sebagai kritik langsung terhadap Positivisme Hukum yang cenderung kaku, tekstual, dan terlepas dari ajaran moral dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Positivisme Hukum, yang ditekankan oleh tokoh seperti John Austin dan Hans Kelsen, menekankan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas tanpa memperhitungkan aspek moral. Positivisme cenderung memposisikan hakim hanya sebagai “corong undang-undang”.

Hermeneutika membantu hakim dalam proses rechtsvinding (penemuan hukum), yaitu menerjemahkan hukum yang bersifat umum ke dalam kasus-kasus konkret dengan pedoman utama pada keadilan atau kewajaran (epikea). Namun, terdapat konflik dalam aplikasinya. Meskipun Hermeneutika Filosofis (Gadamer) menentang metodologi, penafsiran dalam ilmu hukum harus memiliki karakter metodologis agar hasilnya terukur dan dapat diuji kebenarannya. Hal ini menunjukkan bahwa Hermeneutika dalam disiplin praktis cenderung mengadopsi sintesis dialektis ala Ricoeur.

Hermeneutika dalam Studi Keagamaan

Sejak awal kelahirannya, Hermeneutika telah sangat erat kaitannya dengan teologi dan studi kitab suci. Dalam studi keagamaan kontemporer, Hermeneutika digunakan sebagai solusi metodologis untuk memahami teks-teks Al-Qur’an dan Alkitab agar pesan-pesan Ilahi dapat terungkap dengan mempertimbangkan konteks sosial, kultural, dan sejarah. Hermeneutika menjadi “titik fokus” isu-isu teologis kontemporer karena pusat perhatiannya adalah pada penafsiran teks.

Aplikasi Hermeneutika dalam agama sering dihadapkan pada problem otoritas. Pertanyaan kunci yang muncul adalah: bagaimana jaminan bahwa sebuah penafsiran dapat diterima di masa kini dan masa mendatang, dan siapakah yang kompeten atau memiliki otoritas sah untuk menafsirkan teks suci. Konflik ini merupakan refleksi dari perdebatan historis antara tradisi Kristiani Protestan (yang memegang prinsip sola scriptura atau hanya Kitab Suci) dan Katolik (yang memegang prinsip tradisi). Dengan mempertanyakan klaim otoritas tunggal, Hermeneutika mendorong penafsiran yang lebih terbuka, namun pada saat yang sama menghadapi kritik karena dianggap condong pada liberalisme.

Rangkuman

Hermeneutika telah melalui tiga fase utama yang menentukan: fase Klasik/Biblikal (mencari aturan), fase Metodologis (mencari universalitas objektif-subjektif), dan fase Filosofis/Ontologis (mencari pemahaman eksistensial).

Prospek Hermeneutika Kontemporer

Transisi dari metode ke ontologi, dan kemudian ke kritik, telah mengubah Hermeneutika menjadi alat analisis yang sangat kuat. Kritik terhadap positivisme, terutama dalam hukum dan ilmu sosial , menunjukkan relevansi etis dan politik Hermeneutika. Disiplin ini berjuang untuk memastikan bahwa interpretasi, baik dalam hukum, agama, maupun budaya, selalu berakar pada konteks moral, sosial, dan etis, demi mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.

Dalam konteks globalisasi dan multikulturalisme, konsep-konsep inti Hermeneutika Filosofis seperti Fusi Horizon menjadi krusial. Konsep ini menyediakan kerangka kerja untuk membangun “bahasa bersama” dan relasi makna yang dapat menjembatani cakrawala budaya yang berbeda, mempromosikan dialog terbuka dan keterbukaan, bukan manipulasi atau pengendalian.

Namun, Hermeneutika harus terus menavigasi ketegangan antara pluralitas makna (ala Derrida) dan kebutuhan praktis akan interpretasi yang mengikat (terutama dalam hukum dan kebijakan). Dalam praktik, kerangka kerja Hermeneutika Kritis yang ditawarkan oleh Paul Ricoeur, dengan dialektika eksplisit antara pembebasan teks dan kritik ideologi, menawarkan model yang paling fungsional untuk menyeimbangkan kebutuhan akan pemahaman filosofis yang mendalam dengan tuntutan emansipasi dan kritik sosial yang berkelanjutan. Hermeneutika, sebagai seni memahami pemahaman, akan terus menjadi disiplin yang dinamis dan relevan, terutama ketika otoritas tekstual dan makna universal semakin dipertanyakan.