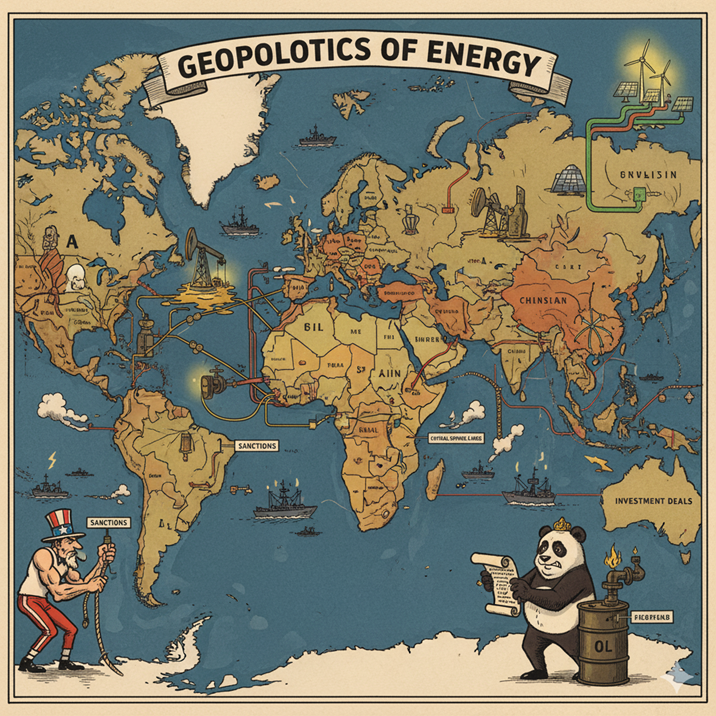

Geopolitik energi telah mengalami pergeseran struktural yang mendefinisikan ulang risiko dan peluang dalam sistem ekonomi global. Abad ke-21 ditandai oleh transisi energi yang mengubah fokus kekuatan, dari Geopolitik Minyak tradisional yang didominasi oleh kontrol fisik terhadap titik sumbatan (chokepoints) dan aksi kartel harga, menuju Geopolitik Mineral Kritis yang kini didominasi oleh persaingan untuk menguasai rantai pasok dan teknologi hilir.

Implikasi strategis dari dinamika ini bersifat sistemik. Ketegangan geopolitik energi kini bertindak sebagai pengganda (multiplier) utama bagi inflasi global dan pendorong utama restrukturisasi rantai pasok, menghasilkan fenomena friendshoring atau relokasi investasi ke negara-negara yang dianggap stabil secara diplomatik.

Tulisan ini mengidentifikasi temuan kunci: strategi produsen tradisional (seperti OPEC+) yang berupaya mempertahankan pangsa pasar dalam menghadapi pesaing baru (seperti US Shale) telah menciptakan volatilitas harga yang kompleks. Sementara itu, persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah mengalihkan risiko pasokan ke sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang sangat bergantung pada mineral kritis. Analisis ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi makro global saat ini tidak dapat dipisahkan dari kerentanan fisik infrastruktur energi tradisional dan dominasi penguasaan teknologi dalam rantai pasok energi masa depan.

Fondasi Konseptual Dan Dimensi Geopolitik Energi

Definisi dan Pergeseran Paradigma Geopolitik Energi

Geopolitik energi didefinisikan sebagai interaksi antara kekuasaan politik atau militer dengan ketersediaan dan kontrol terhadap sumber daya energi. Secara historis, fokus utama berada pada keamanan pasokan hidrokarbon, khususnya minyak dan gas, yang vital sebagai penyedia utama energi untuk sektor transportasi, industri, dan pembangkit listrik skala besar.

Namun, komitmen global untuk mencapai target emisi nol bersih (net zero emission) telah memicu pergeseran paradigma. Kekuatan geopolitik kini bergeser ke keamanan rantai pasok mineral kritis. Mineral-mineral seperti nikel, kobalt, litium, dan tembaga merupakan komponen esensial bagi teknologi mutakhir dan transisi energi, termasuk baterai kendaraan listrik (EV) dan panel surya. Geopolitik mineral kritis muncul karena dua alasan: kepentingan fundamentalnya bagi ekonomi modern dan adanya risiko signifikan terhadap pasokan akibat konsentrasi geografis sumber daya dan potensi gangguan geopolitik.

Energi sebagai Instrumen Kekuatan: Hard Power dan Soft Power

Sumber daya energi secara historis digunakan sebagai alat kekuatan dalam hubungan internasional. Penggunaan energi sebagai Hard Power ditunjukkan secara dramatis oleh Rusia. Sebagai pemilik cadangan gas alam terbesar di dunia , Moskow secara strategis menggunakan pasokan gasnya—yang 80% ekspornya ke Eropa melewati pipa di Ukraina—sebagai alat pemerasan politik. Tindakan ini terbukti berdampak luas, dengan beberapa negara Uni Eropa (UE) seperti Latvia, Slovakia, Estonia, dan Finlandia bergantung 100% pada gas Rusia sebelum konflik. Penghentian aliran gas oleh Moskow membuktikan bahwa ketergantungan energi dapat dipersenjatai (weaponized) untuk tujuan politik.

Di sisi lain, energi juga menjadi instrumen Soft Power, terutama melalui Investasi Asing Langsung (FDI) dan aliansi rantai pasok. Kebangkitan Tiongkok menyoroti dimensi ini. Dengan populasi dan ekonomi terbesar kedua global, Tiongkok melampaui Amerika Serikat pada tahun 2009 sebagai negara konsumen energi terbesar. Pertumbuhan ekonomi yang pesat mendorong kebutuhan energi dalam skala masif, memicu upaya Tiongkok mengamankan sumber daya di berbagai wilayah seperti Timur Tengah, Afrika, Asia Tengah, dan Asia Tenggara. Upaya pengamanan sumber daya ini telah memicu ketegangan geopolitik dengan AS, yang melihatnya sebagai ancaman terhadap kepentingan strategisnya di pasar energi global.

Kerentanan Global: Fokus pada Chokepoints Maritim dan Infrastruktur Kritis

Sistem energi dunia memiliki kerentanan fisik yang terpusat pada titik-titik sumbatan (chokepoints), yaitu jalur sempit yang dilalui volume besar energi. Ketegangan regional dapat segera memicu lonjakan harga dan kerentanan pasokan.

Salah satu studi kasus utama adalah Selat Hormuz, jalur maritim krusial yang dilewati sekitar 20% pengiriman minyak dan gas alam cair (LNG) dunia. Ketegangan geopolitik yang tidak menentu, seperti konflik antara Iran dan Israel, berpotensi memicu penutupan selat tersebut, yang secara langsung mengancam stabilitas pasokan energi global dan stabilitas nasional negara-negara importir yang sangat bergantung pada energi.

Lebih luas, Samudra Hindia berfungsi sebagai ‘jalan raya super maritim’ untuk sumber daya energi yang menggerakkan perekonomian terbesar dunia. Wilayah ini menampung empat dari enam chokepoints maritim utama global. Ketergantungan energi pada rute ini sangat ekstrem bagi Asia; hampir 80% minyak Tiongkok dan 68% minyak India dikirim melalui Samudra Hindia, di samping 25% minyak yang dikirim ke Amerika Serikat. Tingkat ketergantungan ini menempatkan keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik sebagai isu ekonomi global utama, bukan sekadar isu militer regional. Hal ini menggarisbawahi urgensi bagi negara-negara besar untuk mengadopsi strategi komprehensif, seperti Free and Open Indo-Pacific (FOIP), yang memiliki dimensi geopolitik yang dominan terkait pengamanan sumber daya energi.

Table 1: Chokepoints Maritim Utama dan Kerentanan Energi Global

| Chokepoint Kunci | Lokasi Geografis | Volume Energi yang Terdampak | Implikasi Geopolitik Utama |

| Selat Hormuz | Teluk Persia | Sekitar 20% Minyak & LNG Global | Ancaman intervensi atau penutupan oleh aktor regional. |

| Chokepoints Samudra Hindia | Wilayah Indo-Pasifik | Menggerakkan 68%-80% minyak Asia utama | Konflik keamanan maritim, persaingan kekuatan besar. |

| Pipa Gas Rusia | Eropa Timur (via Ukraina) | Ketergantungan 80-100% negara UE tertentu | Penggunaan energi sebagai alat pemerasan politik. |

Dinamika Kekuasaan Pada Pasar Hidrokarbon Tradisional

Persaingan Hegemoni Minyak: Studi Kasus OPEC+ vs. US Shale

Geopolitik pasar minyak tradisional telah didominasi oleh persaingan antara Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen non-OPEC, yang belakangan ini dipicu oleh pertumbuhan pesat produksi US shale oil. Produksi shale AS, yang umumnya berbiaya lebih tinggi, menjadi pesaing signifikan bagi kartel OPEC.

Pada tahun 2014, ketika pasokan minyak global melampaui permintaan dan harga mulai menurun, OPEC mengambil keputusan strategis yang dikenal sebagai “Perubahan Rezim” (Regime Switch). OPEC memutuskan untuk tidak memotong pasokan, beralih dari strategi “akomodasi” harga (peran sebagai swing producer yang menstabilkan harga) ke strategi “merebut pangsa pasar” (market share strategy). Tujuannya yang terinterpretasi oleh analis pasar adalah menekan harga secara sengaja untuk memaksa produsen shale AS yang berbiaya lebih tinggi keluar dari pasar.

Keputusan ini didorong oleh beberapa faktor fundamental, termasuk (i) perlambatan permintaan minyak global, (ii) peningkatan signifikan produksi shale AS, (iii) berkurangnya kekompakan di dalam kartel OPEC, dan (iv) peningkatan output dari negara-negara non-OPEC lainnya. Analisis menunjukkan bahwa strategi pangsa pasar menjadi optimal bagi OPEC ketika produksi shale AS melampaui ambang batas tertentu. Keputusan OPEC+ (OPEC dan sekutunya, termasuk Rusia) baru-baru ini untuk secara bertahap melanjutkan peningkatan produksi—bahkan ketika Badan Energi Internasional (IEA) memprediksi surplus global pada tahun 2025 dan 2026—mengindikasikan komitmen yang berkelanjutan untuk mempertahankan pengaruh struktural pasar. Pergeseran ini menunjukkan bahwa mempertahankan pangsa pasar kini lebih diutamakan daripada mempertahankan harga tinggi, yang secara strategis menekan produsen shale yang sangat sensitif terhadap harga. Tindakan ini dapat diartikan sebagai bentuk persaingan ekonomi struktural, di mana kartel menggunakan kontrol produksinya untuk menghukum pesaing demi mempertahankan dominasi jangka panjang.

Gas Alam sebagai Senjata Geopolitik: Krisis Energi Eropa

Kasus gas alam memberikan ilustrasi yang jelas mengenai bagaimana ketergantungan energi yang terintegrasi dapat diubah menjadi alat paksaan politik. Rusia, yang memegang cadangan gas alam terbesar di dunia , secara strategis menggunakan infrastruktur energinya untuk memproyeksikan kekuatan politik.

Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 membongkar kerentanan energi Uni Eropa (UE) yang mendalam. Penghentian ekspor gas oleh Moskow berdampak sistemik dan tidak terprediksi, menyebabkan lonjakan harga gas dan listrik yang melambung tinggi di seluruh Eropa, termasuk Jerman. Ketergantungan pada gas Rusia sangat kritis, dengan negara-negara seperti Latvia, Slovakia, Estonia, dan Finlandia bergantung 100% pada pasokan tersebut. Negara lain seperti Bulgaria, Lituania, dan Republik Ceko bergantung lebih dari 80%, sementara Yunani, Austria, dan Hongaria bergantung lebih dari 60%.

Krisis ini secara definitif membuktikan bahwa integrasi infrastruktur gas yang dimaksudkan untuk efisiensi ekonomi dapat dengan cepat diubah menjadi kerentanan strategis. Konsekuensi politik dan ekonomi memaksa negara-negara Eropa untuk mencari diversifikasi pasokan energi yang cepat dan kemitraan strategis untuk memastikan keamanan energi. Meskipun negara-negara ini berkomitmen pada tujuan iklim, gangguan rantai pasok energi akibat perang juga menghambat upaya global untuk mengurangi emisi, bahkan mendorong beberapa negara untuk sementara kembali menggunakan batu bara dalam jangka pendek sebagai upaya adaptasi pasokan. Pelajaran yang dipetik adalah bahwa diversifikasi sumber pasokan, bahkan jika lebih mahal, adalah keharusan strategis untuk mencegah persenjataan ketergantungan (weaponization of interdependence).

Transmisi Risiko Geopolitik Ke Ekonomi Makro Global

Konflik dan Volatilitas Harga Komoditas: Hubungan Kausal dengan Inflasi Global

Konflik geopolitik yang melibatkan produsen energi utama memiliki mekanisme transmisi yang cepat dan langsung ke ekonomi makro global. Konflik secara langsung memicu kenaikan harga komoditas, khususnya bahan bakar dan pangan.

Invasi Rusia ke Ukraina, misalnya, memperburuk tren kenaikan inflasi pasca-pandemi yang sudah mencapai rekor multi-dekade di sebagian besar dunia. Lonjakan harga energi yang tak terduga, khususnya gas alam di Eropa , menjadi pemicu utama inflasi biaya dorong (cost-push inflation) yang meluas.

Dampak sistemik dari krisis ini melampaui negara-negara yang berkonflik. Negara-negara netral, seperti Indonesia, meskipun tidak terlibat langsung dan menjaga kebijakan yang hati-hati (misalnya, menahan diri untuk tidak menjatuhkan sanksi terhadap Rusia) , tetap mengalami dampak buruk pada rantai pasok, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi domestik. Ini menunjukkan bahwa di pasar yang terglobalisasi, keamanan energi di pusat konflik menentukan stabilitas harga dan pertumbuhan di seluruh dunia. Netralitas politik tidak memberikan imunitas penuh terhadap guncangan ekonomi yang berasal dari risiko geopolitik energi.

Dampak pada Rantai Pasok dan Investasi (FDI)

Ketidakstabilan geopolitik juga merestrukturisasi peta alokasi modal global. Menurut Teori Risiko Negara (Country Risk Theory), investor menilai stabilitas politik, hukum, dan keamanan suatu negara sebelum mengambil keputusan alokasi modal jangka panjang (FDI). Ketegangan geopolitik (terutama antara AS dan Tiongkok) telah mendorong perubahan struktur rantai pasok dan arah investasi multinasional.

Dalam jangka menengah, fenomena friendshoring atau relokasi investasi menjadi semakin menonjol, di mana modal dialihkan ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik stabil. Relokasi produksi, misalnya dari Asia Timur ke Asia Tenggara, telah terjadi sebagai respons terhadap ketegangan AS–Tiongkok.

Indonesia, sebagai bagian dari kawasan Indo-Pasifik, memiliki peluang strategis untuk menarik limpahan investasi ini, terutama di sektor manufaktur dan energi hijau. Namun, untuk mewujudkan potensi ini, Indonesia harus memperkuat keunggulan strukturalnya melalui reformasi birokrasi, insentif investasi hijau, dan kepastian hukum. Perubahan alokasi modal ini mencerminkan tingginya premi risiko yang dikenakan investor terhadap ketidakstabilan politik, bahkan jika itu berarti mengorbankan efisiensi operasional.

Implikasi terhadap Keamanan Energi Nasional di Tengah Transisi

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, transisi energi memerlukan strategi dualistik yang kompleks. Di satu sisi, Indonesia berkomitmen pada tujuan emisi nol bersih (NZE) pada tahun 2060 dan mendorong percepatan pemanfaatan EBT (tenaga surya, air, angin). Namun, pengembangan EBT menghadapi tantangan besar, termasuk keterbatasan infrastruktur dan kebutuhan investasi yang tinggi.

Di sisi lain, lebih dari 60% kebutuhan energi nasional saat ini masih dipenuhi oleh minyak dan gas (migas) untuk sektor vital seperti transportasi dan industri. Realitas ini menunjukkan bahwa migas tetap memegang peranan vital sebagai fondasi yang menopang transisi energi berjalan dengan aman. Untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi risiko ketergantungan impor—mengingat kerentanan sistem energi dunia terhadap faktor eksternal —pemerintah Indonesia menargetkan penguatan produksi domestik. Ini termasuk target pembukaan 60 Wilayah Kerja (WK) migas baru hingga tahun 2028, dengan fokus pada gas bumi yang dianggap lebih bersih daripada minyak dan batu bara. Strategi ini adalah upaya menjaga stabilitas jangka pendek yang dikendalikan oleh realitas politik dan keamanan pasokan, beriringan dengan tujuan iklim jangka panjang.

Geopolitik Mineral Kritis: Sumbu Baru Ketegangan Energi

Mineral Kritis sebagai Bahan Baku Transformasi Global

Mineral kritis kini menjadi sumbu baru dalam geopolitik energi global. Mereka tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga fundamental bagi keberlangsungan teknologi transisi energi. Mineral seperti nikel, kobalt, litium, bauksit, dan tembaga adalah esensial untuk produksi baterai EV, komponen pertahanan, dan EBT. Transisi energi telah secara efektif mengalihkan risiko geopolitik dari lokasi sumber daya hidrokarbon ke lokasi penambangan, pemrosesan, dan produksi komponen berteknologi tinggi.

Struktur Rantai Pasok: Konsentrasi dan Dominasi Strategis

Rantai pasok mineral kritis ditandai oleh konsentrasi geografis yang ekstrem pada tahap upstream (penambangan), namun didominasi oleh segelintir negara pada tahap midstream (pemrosesan dan teknologi).

Secara geografis, produksi bahan baku utama sangat terkonsentrasi. Republik Demokratik Kongo (RDK) mendominasi produksi kobalt (59% dari total global), sementara Australia (44%) dan Chile (34%) mendominasi litium. Indonesia memegang posisi strategis sebagai produsen nikel terbesar di dunia.

Namun, dominasi geopolitik sesungguhnya terletak pada tahap pemrosesan dan penguasaan teknologi. Tiongkok telah memperkuat kendalinya di pasar ini dengan menguasai teknologi dan penyediaan mineral penting, terutama untuk ekosistem kendaraan listrik dan baterai lithium. Meskipun Indonesia adalah produsen nikel terbesar, perusahaan Tiongkok memegang kepemilikan mayoritas (>90%) produksi, dibandingkan dengan perusahaan Indonesia yang memegang kurang dari 10%. Demikian pula, Tiongkok mendominasi produksi grafit alam sebesar 67%.

Kontrol geopolitik yang sesungguhnya berada pada tahap midstream. Konflik ini bukan hanya tentang memperebutkan lokasi tambang, tetapi tentang penguasaan teknologi pemurnian dan kapasitas pemrosesan, yang merupakan titik sumbatan baru di era EBT.

Table 2: Konsentrasi Geografis dan Kontrol Rantai Pasok Mineral Kritis

| Mineral Kritis | Produsen Utama (Bahan Baku) | Persentase Produksi (Raw Material) | Negara Dominan dalam Pemrosesan/Kepemilikan |

| Kobalt | RDK (DRC) | 59% | China (dominasi pemrosesan) |

| Litium | Australia, Chile | 78% (Gabungan) | China (dominasi teknologi baterai) |

| Nikel | Indonesia (Terbesar) | – | Perusahaan China (Kepemilikan >90% produksi) |

| Grafit Alam | China | 67% | China (Dominasi rantai pasok) |

Kebijakan Proteksionisme dan Geo-ekonomi Nasional

Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok terkait mineral kritis telah memicu dinamika baru di rantai pasok global. Amerika Serikat merespons dominasi Tiongkok dengan langkah-langkah proteksionis. Melalui Inflation Reduction Act (IRA) dan regulasi Foreign Entity of Concern (FEOC), AS berupaya membatasi produk yang berasal dari Tiongkok dan menaikkan tarif bea impor barang-barang strategis seperti EV, panel surya, dan baterai. Ini adalah upaya yang dipimpin negara untuk mengurangi ketergantungan dan menciptakan rantai pasok yang selaras secara politik.

Indonesia merespons dengan strategi geo-ekonomi melalui kebijakan hilirisasi. Tujuan kebijakan ini adalah mengolah mineral (nikel) di dalam negeri menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi, seperti prekursor baterai atau komponen EV. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan pendapatan nasional dan memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global. Meskipun kebijakan seperti IRA dan hilirisasi bertujuan untuk keamanan dan ekonomi nasional masing-masing, secara kolektif, tindakan-tindakan ini cenderung menciptakan fragmentasi, meningkatkan biaya, dan mengurangi efisiensi pasar mineral global, yang berpotensi memperlambat laju transisi energi yang ideal.

Respon Dan Adaptasi: Membangun Ketahanan Energi Jangka Panjang

Diversifikasi Ekonomi Negara Produsen Hidrokarbon: Saudi Vision 2030

Negara-negara produsen hidrokarbon tradisional menyadari keharusan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada minyak di tengah meningkatnya komitmen global terhadap transisi energi. Arab Saudi, misalnya, merancang Saudi Vision 2030 dengan tujuan mentransformasi negara menjadi pusat investasi global yang berkelanjutan dan inovatif.

Pilar utama strategi ini adalah “Ekonomi yang Berkembang” (A Thriving Economy), yang berfokus pada diversifikasi pendapatan, peningkatan kontribusi UKM terhadap PDB, dan peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan. Secara geopolitik, strategi ini bertindak sebagai lindung nilai (hedge) geo-ekonomi. Saudi menggunakan Dana Investasi Publik (PIF) untuk berinvestasi secara strategis di sektor teknologi global masa depan. Contohnya termasuk investasi di Lucid Motors untuk mengembangkan teknologi kendaraan listrik domestik dan di Uber Technologies untuk mendukung pengembangan kota pintar (smart cities) seperti Neom. Dengan mentransformasikan kekayaan minyak menjadi kekuasaan berbasis modal dan inovasi, Arab Saudi berusaha mempertahankan relevansi globalnya dalam ekonomi yang terdekarbonisasi.

Perlunya Diversifikasi Sumber Energi dan Infrastruktur

Krisis gas yang dialami Eropa pasca-invasi Rusia menekankan perlunya diversifikasi sumber pasokan dan infrastruktur untuk menjamin keamanan energi. Ketergantungan tunggal atau terpusat, bahkan jika infrastrukturnya sudah terintegrasi, dapat diubah menjadi kerentanan strategis.

Bagi negara-negara seperti Indonesia, tantangannya adalah menyeimbangkan ambisi NZE 2060 dengan realitas bahwa migas masih memenuhi mayoritas kebutuhan energi. Strategi ketahanan energi jangka panjang harus mencakup diversifikasi EBT (surya, air, angin) yang masif sambil mengatasi tantangan infrastruktur dan investasi.

Proyeksi Geopolitik Energi di Era Net Zero Emission (NZE)

Proyeksi menunjukkan bahwa permintaan untuk mineral kritis akan melonjak tajam dalam skenario NZE: permintaan litium diprediksi tumbuh lima kali lipat hingga 2040, sementara kobalt dan unsur tanah jarang (REE) meningkat 50–60%. Kenaikan permintaan ini akan meningkatkan persaingan dan potensi konflik atas sumber daya dan teknologi terkait.

Masa depan geopolitik energi akan semakin didominasi oleh siapa yang mengendalikan teknologi penyimpanan (baterai) dan jaringan listrik canggih. Hal ini berpotensi menciptakan blok-blok energi strategis baru berdasarkan aliansi teknologi dan penguasaan rantai pasok hilir, di mana penguasaan modal dan inovasi (seperti yang diupayakan Arab Saudi) akan menjadi penentu kekuatan, bukan sekadar volume produksi minyak. Meskipun komitmen NZE sangat ambisius, risiko geopolitik dan kebutuhan mendesak akan stabilitas pasokan energi memaksa transisi berjalan pada kecepatan yang dikendalikan oleh realitas politik, di mana geopolitik berfungsi sebagai rem yang memperlambat transisi yang ideal demi keamanan nasional.

Kesimpulan

Geopolitik energi telah bertransformasi dari kontrol terhadap hidrokarbon menjadi konflik struktural atas rantai pasok dan teknologi yang penting bagi dekarbonisasi global. Dampak ekonominya bersifat sistemik, di mana konflik geopolitik energi bertindak sebagai guncangan inflasi mendasar yang memaksa restrukturisasi investasi global dan mempercepat friendshoring. Ketahanan energi di era transisi menuntut pendekatan kebijakan yang bersifat dualistik, menyeimbangkan kebutuhan hidrokarbon jangka pendek untuk stabilitas dengan tuntutan pengembangan mineral kritis dan EBT jangka panjang.

Berdasarkan analisis ini, diajukan rekomendasi strategis sebagai berikut:

- Mitigasi Risiko Rantai Pasok Mineral Kritis: Negara-negara konsumen dan produsen harus berinvestasi dalam diversifikasi geografis penambangan dan, yang lebih penting, fasilitas pemrosesan mineral kritis. Strategi ini harus berfokus pada pembangunan kapasitas midstream di luar zona dominasi saat ini untuk mengurangi risiko struktural yang terkait dengan Tiongkok.

- Penguatan Ketahanan Infrastruktur: Keamanan maritim, terutama di kawasan Indo-Pasifik yang vital bagi pengiriman energi Asia , harus diprioritaskan. Selain itu, diperlukan investasi besar dalam diversifikasi infrastruktur gas (sebagai pelajaran dari krisis Eropa) untuk mengurangi potensi penggunaan energi sebagai alat paksa politik.

- Kebijakan Dualistik Energi yang Terintegrasi: Negara-negara dengan basis hidrokarbon yang besar (seperti Indonesia) harus menyusun kerangka kebijakan yang secara eksplisit mengintegrasikan eksplorasi gas sebagai energi jembatan yang aman menuju EBT, sambil menyediakan insentif kuat untuk menarik FDI hijau yang diakibatkan oleh tren friendshoring.

- Lindung Nilai Geo-ekonomi (Hedge): Negara produsen hidrokarbon harus mempercepat strategi diversifikasi modal melalui dana kedaulatan (seperti Saudi Vision 2030) untuk mengamankan posisi mereka di sektor teknologi global masa depan yang didominasi oleh energi terbarukan dan digitalisasi.