Aksara Nusantara merujuk pada beragam sistem penulisan tradisional yang digunakan untuk merekam bahasa-bahasa daerah di kepulauan Indonesia. Tulisan-tulisan ini, yang sebagian besar berakar dari pengaruh India, muncul sebelum periode Islam dan kolonialisme. Aksara daerah memiliki signifikansi yang melampaui sekadar alat komunikasi; ia merupakan media vital yang merekam nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan sejarah peradaban bangsa.

Kajian terhadap aksara adalah upaya untuk memahami nilai-nilai tersebut yang terkandung dalam naskah atau dokumen tertulis, yang pada gilirannya dapat dijadikan acuan bagi kehidupan berbangsa dan pembangunan nasional di masa kini dan masa depan. Aksara, dalam konteks ini, berfungsi sebagai simbol pengetahuan dan jembatan menuju literasi kritis. Oleh karena itu, pelestarian aksara tradisional bukan hanya merupakan proyek budaya, melainkan infrastruktur nasional untuk menjamin kesinambungan filosofis dan moral bangsa. Laporan ini secara komprehensif menganalisis genealogi paleografis, struktur linguistik, profil aksara utama, tantangan pelestarian, dan respons kebijakan melalui standardisasi digital.

Terminologi Kunci: Aksara Nusantara dan Abugida

Istilah “Aksara Nusantara” mencakup tulisan-tulisan yang berkembang di Nusantara (termasuk aksara turunan Kawi di Kepulauan Filipina, seperti Aksara Baybayin, Tagbanwa, Buhid, Hanunó’o, dan Kapampangan). Tulisan-tulisan terawal di Indonesia menggunakan Aksara Pallawa, yang tercatat sejak abad ke-4 Masehi.

Secara tipologis, sebagian besar Aksara Nusantara, termasuk Pallawa dan Kawi , diklasifikasikan sebagai sistem Abugida atau alfasillabari. Sistem ini berbeda dari alfabet konvensional, di mana setiap karakter konsonan membawa vokal inheren (misalnya, /ka/). Untuk memodifikasi vokal inheren tersebut (menjadi /ki/, /ku/, dan seterusnya), diperlukan penggunaan tanda diakritik khusus. Pemahaman mendalam tentang tipologi Abugida sangat krusial, karena sistem ini menentukan bagaimana aksara tersebut harus direkayasa dan distandardisasi dalam lingkungan digital, khususnya dalam hal tata letak papan tombol (keyboard layout) dan aturan pembentukan karakter (shaping rules).

Genealogi Paleografis: Silsilah Aksara Brahmi, Pallawa, dan Kawi

Studi paleografis menguatkan bahwa hampir semua aksara daerah di Indonesia memiliki silsilah historis yang jelas, berasal dari India Kuno melalui serangkaian evolusi aksara.

Aksara Brahmi sebagai Induk Universal

Aksara Brahmi, yang berkembang di India Kuno, diakui sebagai induk utama yang menurunkan sebagian besar sistem penulisan di Asia Selatan dan Tenggara. Hipotesis genealogis yang umum diterima menempatkan Brahmi dalam silsilah yang kompleks, bermula dari Abjad Proto-Sinai, yang berevolusi menjadi Abjad Fenisia dan Abjad Aramea, sebelum mencapai Aksara Brahmi. Dari Aksara Brahmi inilah kemudian diturunkan Aksara Brahmi Tamil dan Aksara Pallawa.

Aksara Pallawa: Gerbang Peradaban Hindu-Buddha

Aksara Pallawa berasal dari Dinasti Pallava di India Selatan dan berfungsi sebagai jalur transmisi utama aksara ke Asia Tenggara. Di Nusantara, Pallawa menjadi aksara yang paling awal digunakan, bersamaan dengan bangkitnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha.

Bukti epigrafis tertua penggunaan Pallawa dijumpai pada Prasasti Tujuh Yupa Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, yang diperkirakan berasal dari tahun 400 Masehi. Tak lama setelah itu, Aksara Pallawa juga digunakan untuk menulis Prasasti Tarumanagara di Jawa Barat, berasal dari pertengahan abad ke-5 Masehi. Secara regional, Pallawa juga menjadi induk bagi aksara Pasca-Pallawa di Indocina, yang kemudian berkembang menjadi aksara Khmer Kuno, dan selanjutnya menurunkan Aksara Thai dan Lao.

Aksara Kawi (Jawa Kuno): Induk Aksara Modern Nusantara

Aksara Kawi, yang secara harfiah berarti ‘penyair’ dalam bahasa Sansekerta , merupakan evolusi paleografis dari Aksara Pallawa di Pulau Jawa. Aksara ini diperkirakan mulai berkembang pada abad ke-8 Masehi dan digunakan hingga abad ke-16 Masehi.

Kawi menempati posisi sentral sebagai induk langsung bagi aksara-aksara Nusantara yang lebih modern, seperti Aksara Jawa, Aksara Bali, dan Aksara Sunda Kuno. Bukti sejarah menunjukkan bahwa Kawi tidak hanya berpengaruh di Indonesia. Aksara ini juga menjadi turunan utama bagi aksara-aksara di Kepulauan Filipina, termasuk Baybayin dan aksara minor lainnya. Keterkaitan turunan Kawi ke Filipina menegaskan statusnya sebagai aksara induk utama bagi Asia Tenggara Maritim, menjadikannya kunci untuk memahami kohesi budaya regional pra-kolonial.

Pusat perkembangan paleografis Kawi yang signifikan terletak di Kediri, Jawa Timur. Berdasarkan pelacakan jejak prasasti, jumlah prasasti yang bertuliskan Aksara Kawi paling banyak ditemukan di Kediri, yang oleh para ahli diusulkan layak disebut sebagai Ibukota Aksara Nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa Kediri bukan hanya lokasi sejarah, tetapi merupakan episentrum inkubasi di mana inovasi paleografis (transisi dari Pallawa ke Kawi) matang dan kemudian menyebar ke wilayah lain. Temuan ini memberikan dasar legitimasi bagi upaya standardisasi dan digitalisasi Aksara Kawi saat ini.

Tabel I: Silsilah Paleografis Aksara Nusantara

| Periode Aksara | Asal-Usul/Induk | Ciri Khas & Wilayah Epigrafis Kunci | Turunan Utama di Nusantara |

| Proto-Pallawa | Brahmi | Aksara Abugida dari India Selatan. | Pallawa |

| Pallawa | Brahmi Tamil | Digunakan abad ke-4 Masehi, terbukti di Kutai (400 M) dan Tarumanagara (450 M). | Kawi (Pasca-Pallawa Jawa), Proto-Sumatra |

| Kawi (Jawa Kuno) | Pallawa (Evolusi lokal abad ke-8) | Pusat perkembangan di Kediri. Digunakan untuk menulis Jawa Kuno, Sunda Kuno, dan Melayu Kuno. | Jawa, Bali, Sunda, Batak, Lontara, Aksara Filipina |

Tipologi Linguistik: Aksara Nusantara sebagai Sistem Abugida

Karakteristik Abugida dari Aksara Nusantara menentukan kompleksitas teknik penulisan dan digitalisasinya.

Definisi dan Mekanisme Abugida

Sistem Abugida dicirikan oleh konsonan yang memiliki vokal inheren (vokal bawaan), yang umumnya adalah /a/. Untuk mewakili bunyi selain vokal inheren tersebut, sistem ini memerlukan penambahan tanda diakritik atau pengubah vokal. Dalam tradisi penulisan aksara di Jawa dan Bali, tanda-tanda diakritik ini dikenal sebagai Sandangan (Jawa) atau Pangangge (Bali).

Meskipun klasifikasi aksara sebagai Abugida sudah jelas , pemahaman mendalam tentang bagaimana sistem vokal inheren ini berinteraksi dengan tanda diakritik sangat penting, terutama dalam konteks digital. Aturan penulisan yang ketat memastikan efisiensi pengetikan dan input karakter Aksara Nusantara pada perangkat digital.

- Analisis Kompleksitas Sandangan (Vokal Diakritik)

Sistem sandangan menunjukkan kompleksitas fonologis yang tinggi, memungkinkan aksara untuk mengakomodasi berbagai bunyi vokal.

Pada Aksara Jawa (Hanacaraka), sistem sandangan standar mencakup Wulu (untuk vokal -i, seperti pada ki ꦏꦶ), Suku (untuk vokal -u, seperti pada ku ꦏꦸ), Pepet (untuk vokal -e/ə, seperti pada ke ꦏꦼ), Taling (untuk vokal -é, seperti pada ké ꦏꦺ), dan Taling Tarung (untuk vokal -o, seperti pada so ꦱꦺꦴ).

Aksara Bali, sebagai aksara kerabat dekat, menunjukkan variasi pangangge yang lebih rinci. Sandangan untuk vokal /i/, yang disebut Ulu dalam aksara Bali, dibagi menjadi beberapa jenis: Ulu Sari, Ulu Ricem, dan Ulu Candra.

Salah satu fitur paling rumit adalah Ulu Ricem. Ulu Ricem berfungsi khusus untuk menandai fenomena nasalisasi (yang berkaitan dengan fonem /m/) pada konsonan. Penggunaan Ulu Ricem sangat spesifik, terbatas pada konteks penulisan kitab-kitab berbahasa Sansekerta dan naskah-naskah Weda, seperti dalam penulisan kata Siddham atau Satyam. Keberadaan pangangge khusus seperti Ulu Ricem membuktikan kemampuan aksara Nusantara untuk beradaptasi dan mengakomodasi fonem non-pribumi untuk tujuan ritual atau akademis yang tinggi. Secara teknis, hal ini menyiratkan bahwa standardisasi digital (seperti melalui SNI 9047/9048) harus secara eksplisit mendefinisikan posisi dan kombinasi sandangan ini, membutuhkan aturan rendering yang rumit di lingkungan OpenType atau Unicode untuk menjamin tampilan yang akurat dan meminimalisasi visualisasi non-standar.

Profil Aksara Daerah Utama I: Jawa, Bali, dan Sunda

Ketiga aksara ini adalah turunan langsung dari Aksara Kawi dan termasuk dalam gelombang awal standardisasi nasional.

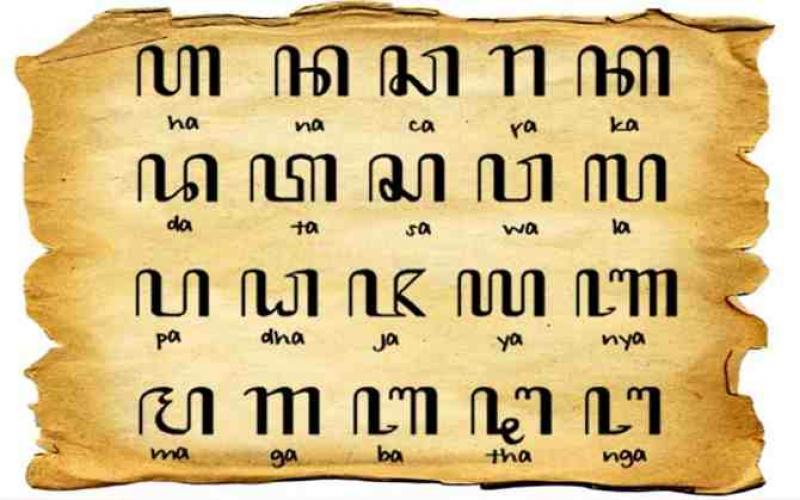

Aksara Jawa (Hanacaraka)

Aksara Jawa adalah turunan langsung dari Aksara Kawi dan digunakan luas di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tata tulisnya sangat terstruktur, melibatkan sistem vokal inheren dan tanda diakritik (Sandangan). Selain itu, terdapat sistem Pasangan yang berfungsi untuk mematikan vokal inheren konsonan yang mendahuluinya, serta Aksara Murda yang berfungsi mirip dengan huruf kapital.

Dalam konteks digitalisasi, Aksara Jawa termasuk dalam aksara daerah yang ditetapkan dalam gelombang pertama Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada tahun 2021 (SNI 9047 dan 9048). Meskipun masih dalam proses pengajuan ke Unicode , fondasi digitalnya sudah disiapkan, dan font serta keyboard virtual telah dikembangkan dan tersedia, seperti melalui inisiatif Aksara Nusantara App.

Aksara Bali

Aksara Bali memiliki silsilah yang kuat dengan Aksara Kawi, terutama yang berkembang pada periode Majapahit. Aksara ini dikenal dengan sistem Pangangge yang rinci, termasuk varian Ulu (Ulu Sari, Ulu Ricem, Ulu Candra) yang menunjukkan kompleksitas fonologis untuk mendukung penulisan bahasa Sanskerta selain bahasa Bali.

Aksara Bali adalah salah satu aksara Nusantara yang paling awal mendapatkan pengakuan global. Aksara ini telah dimasukkan ke dalam standar Unicode (Unicode 5.0.0). Keberhasilan Aksara Bali masuk Unicode lebih awal dibandingkan Jawa dan Sunda menunjukkan adanya konsensus akademis yang lebih cepat dalam memetakan struktur linguistik Balinese yang kompleks secara definitif untuk standar global. Aksara Bali juga telah di-SNI-kan pada tahun 2021 , dan tersedia keyboard virtual daring untuk mendukung penggunaannya.

Aksara Sunda (Sunda Kuno/Baku)

Aksara Sunda Kuno berasal dari Aksara Kawi. Bersama Jawa dan Bali, Aksara Sunda termasuk dalam tiga aksara daerah pertama yang ditetapkan SNI Fon dan Tata Letak Papan Tombol pada tahun 2021. Aksara Sunda juga berada dalam daftar yang sedang diusulkan untuk dimasukkan ke standar Unicode.

Tabel II: Perbandingan Struktural Sandangan Vokal pada Aksara Jawa dan Bali

| Fonem Vokal | Aksara Jawa (Sandangan) | Aksara Bali (Pangangge Vokal Utama) | Kekhasan Struktural |

| -i | Wulu (ꦶ) | Ulu Sari / Ulu Ricem / Ulu Candra | Ulu Ricem: digunakan khusus untuk nasalisasi pada naskah berbahasa Sansekerta. |

| -u | Suku (ꦸ) | Suku | Fungsi sama, penanda vokal -u di bawah konsonan. |

| -e (pepet) | Pepet (ꦼ) | Pepet | Penanda vokal pepet. |

| -é (taling) | Taling (ꦺ) | Taling | Penanda vokal -é (tertutup). |

| -o | Taling Tarung (ꦺꦴ) | Taling Tedong | Contoh: mengubah sa (ꦱ) menjadi so (ꦱꦺꦴ). |

Profil Aksara Daerah Utama II: Sumatra dan Sulawesi

Aksara Batak (Surat Batak)

Aksara Batak merupakan aksara kerabat dekat dari rumpun Pallawa/Kawi. Meskipun demikian, jalur evolusi aksara di Sumatra dianggap berbeda dari Jawa, sering diklasifikasikan sebagai Aksara Proto-Sumatra atau Aksara Sumatra Kuno. Aksara Batak memiliki keterkaitan erat dengan warisan kulturalnya, khususnya naskah tradisional yang disebut Pustaha Batak.

Secara digital, Aksara Batak sedang dalam proses pengajuan untuk masuk ke standar Unicode. Pengembangan infrastruktur digital telah menyediakan font dan keyboard virtual untuk mempermudah penggunaannya.

Aksara Rejang (Kaganga)

Aksara Rejang, juga dikenal sebagai Aksara Kaganga, digunakan di wilayah Sumatera Selatan. Aksara ini termasuk dalam rumpun Kaganga yang mencakup beberapa aksara kuno di Sumatra. Sistem penulisannya mencakup karakter untuk angka khusus yang dikenal sebagai angka bejagung. Aksara Rejang juga merupakan salah satu aksara yang diusulkan untuk inklusi dalam standar Unicode global dan telah didukung oleh Aksara Nusantara App.

Aksara Lontara (Bugis dan Makassar)

Aksara Lontara digunakan di Sulawesi Selatan untuk menulis bahasa Bugis, Makassar, dan Mandar. Aksara ini memiliki signifikansi budaya yang mendalam, terbukti dari kaitannya dengan wiracarita La Galigo, yang diakui sebagai salah satu epik terpanjang di dunia.

Secara teknis, Aksara Lontara (Bugis) adalah salah satu yang berhasil masuk ke standar Unicode 5.0.0. Inisiatif digitalisasi Aksara Lontara sangat berorientasi pada penggunaan kontemporer. Komunitas, melalui Yayasan Aksara Lontaraq Nusantara (YALN), gencar menyelenggarakan lomba pembuatan website dengan konten aksara Lontara. Strategi ini, yang fokus pada pembuktian eksistensi sehari-hari aksara di dunia digital , berbeda dengan fokus paleografis Aksara Kawi yang menekankan pelacakan prasasti. Orientasi penggunaan kontemporer ini merupakan momentum penting untuk menghubungkan khazanah masa silam dengan masa depan kreatif.

Meskipun Lontara telah masuk Unicode, serta Batak dan Rejang sedang dalam proses pengajuan, aksara-aksara dari Sumatra dan Sulawesi ini belum termasuk dalam aksara yang ditetapkan SNI Fon dan Tata Letak Papan Tombol BSN (2021/2023). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperluas cakupan SNI agar menjamin kompatibilitas perangkat keras dan lunak di wilayah-wilayah pengguna aksara tersebut.

Status Kritis, Ancaman, dan Tantangan Pelestarian Kontemporer

Aksara Nusantara menghadapi tantangan ganda: risiko kepunahan intrinsik dan kebutuhan adaptasi terhadap modernitas digital.

Ancaman Kepunahan Bahasa dan Aksara

Kondisi bahasa daerah di Indonesia berada dalam fase kritis. Data menunjukkan bahwa sekitar 75% bahasa daerah di Indonesia nyaris punah atau berada dalam kondisi terancam. Aksara daerah secara inheren terancam punah seiring dengan hilangnya bahasa yang menjadi medium hidupnya. Pelestarian aksara tidak dapat dipisahkan dari revitalisasi bahasa.

Ancaman ini diperburuk oleh pergeseran preferensi generasi muda menuju bahasa dan aksara global (Latin) serta rendahnya minat terhadap tradisi literasi lokal. Menghadapi kondisi ini, intervensi kebijakan publik yang terstruktur adalah wajib. Upaya digitalisasi melalui SNI dan Unicode tidak boleh dianggap opsional, melainkan sebagai intervensi yang mendesak untuk menciptakan platform penyimpanan dan transmisi yang tahan lama dan dapat diakses oleh semua pihak.

Tantangan Modernisasi Naskah Kuno

Sebagian besar warisan intelektual bangsa, seperti kitab-kitab ajaran (wulang) seperti Serat Nitisastra, Nitisruti, dan Nitipraja, ditulis menggunakan Aksara Kawi atau Jawa Kuno. Naskah-naskah ini bersumber dari sastra lama dan berisi nilai-nilai luhur yang relevan bagi pembangunan nasional.

Tantangannya adalah menjembatani kesenjangan akses dan pemahaman antara tradisi tulisan kuno dengan tantangan zaman modern. Pelestarian dan modernisasi aksara daerah membutuhkan pengembangan metode dan teknik penulisan yang adaptif.

Peran Institusional dalam Pelestarian

Regenerasi peneliti, filolog, dan pengajar aksara menjadi sangat krusial. Perguruan tinggi melalui jurusan Sastra dan Bahasa Daerah, seperti Sastra Jawa di Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Negeri Semarang (Unnes), serta Sastra/Bahasa Daerah di Universitas Hasanuddin (Unhas), berfungsi sebagai benteng utama untuk memastikan aksara terus dikaji dan diwariskan. Selain itu, peran pemerintah daerah juga penting dalam menerapkan regulasi (Peraturan Bupati/Perda) untuk mengintegrasikan aksara ke dalam kurikulum dan administrasi lokal.

Strategi Modernisasi dan Standardisasi Digital

Respons kebijakan terhadap ancaman kepunahan aksara daerah berpusat pada digitalisasi dan standardisasi, dipimpin oleh BSN dan PANDI.

Inisiatif Digitalisasi Nasional: PANDI dan Program Merajut Indonesia

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) berperan sebagai aktor kunci melalui program “Merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara”. Inisiatif ini bertujuan menghidupkan kembali aksara dengan memanfaatkannya dalam teknologi digital, agar dapat dipahami, diingat, dan dipakai secara luas.

PANDI secara aktif mendukung pengajuan Aksara Kawi ke Unicode. Proposal ini didukung oleh bukti-bukti arkeologis, termasuk pelacakan prasasti yang terkonsentrasi di Kediri, serta dokumentasi lainnya. Dengan masuknya aksara ke Unicode, memungkinkan aksara Nusantara digunakan secara otomatis di berbagai perangkat, bukan hanya melalui instalasi pihak ketiga—sebuah harapan yang sejajar dengan penggunaan aksara global lainnya.

Standardisasi Nasional Indonesia (SNI)

Badan Standardisasi Nasional (BSN) memainkan peran penting dalam menyediakan kerangka teknis domestik. BSN menetapkan SNI Fon (9047) dan Tata Letak Papan Tombol (9048). Tujuan utama SNI adalah memberikan acuan bagi pengembang IT (perangkat lunak dan keras) untuk memastikan kompatibilitas, efisiensi pengetikan, dan kualitas visualisasi aksara digital. Standardisasi ini juga meminimalisasi visualisasi yang dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat tetapi belum terstandardisasi.

Dasar standar ini mengadopsi dan mengombinasikan standar global (Unicode dan ISO/IEC 10646).

Cakupan SNI Aksara Nusantara terbagi dalam dua gelombang penetapan:

- 2021: Aksara Jawa, Aksara Bali, dan Aksara Sunda.

- 2023 (Revisi): Ditambahkan Aksara Kawi dan Aksara Pegon.

Penetapan SNI Kawi pada tahun 2023, meskipun aksara tersebut masih dalam proses pengajuan ke Unicode , menunjukkan strategi kebijakan yang proaktif. Indonesia memilih untuk menetapkan standar teknis domestik terlebih dahulu guna menjamin mutu digital dan memungkinkan implementasi seragam di sektor pendidikan dan pemerintahan, tanpa harus menunggu pengakuan internasional yang mungkin memakan waktu lama.

Inklusi Aksara Pegon—aksara berbasis Arab yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa dan Sunda—dalam SNI 2023 juga merupakan keputusan strategis. Pegon mewakili lapisan historis yang lebih baru dan tradisi keilmuan Islam Nusantara, menegaskan bahwa kebijakan standardisasi mencakup spektrum penuh warisan literasi bangsa, dari tradisi Brahmi-Pallawa (Kawi) hingga tradisi Islam lokal.

Status Inklusi Unicode Global

Pengakuan Unicode adalah kunci interoperabilitas global. Aksara yang telah terdigitalisasi penuh dan masuk standar Unicode 5.0.0 adalah Aksara Lontara/Bugis dan Aksara Bali.

Sementara itu, Aksara Kawi , Batak, Hanacaraka/Jawa, Rejang, dan Sunda sedang dalam proses pengajuan ke Unicode. Untuk mendukung proses ini, alat bantu digital seperti Aksara Nusantara App telah dikembangkan, menyediakan font dan keyboard virtual untuk Bali, Batak, Jawa, Kawi, Lontara, Makassar, Rejang, dan Sunda.

Tabel III: Status Standardisasi Digital (SNI dan Unicode) Aksara Nusantara Utama

| Aksara | Silsilah Utama | Status SNI (Tahun Penetapan) | Status Unicode | Inisiatif Digital Kunci |

| Aksara Kawi | Pallawa (Induk) | SNI 9047/9048:2023 | Sedang Diproses Pengajuan | Kongres Aksara Kawi (Kediri), PANDI |

| Aksara Jawa | Kawi | SNI 9047/9048:2021 | Diusulkan/Proposed | PANDI, Hanacaraka |

| Aksara Bali | Kawi | SNI 9047/9048:2021 | Unicode 5.0.0 (Telah Masuk) | Dukungan linguistik rinci (Ulu Ricem) |

| Aksara Sunda | Kawi | SNI 9047/9048:2021 | Diusulkan/Proposed | |

| Aksara Lontara | Kawi/Pallawa Kerabat | Belum di-SNI-kan | Unicode 5.0.0 (Telah Masuk) | Lomba Website, YALN |

| Aksara Batak | Proto-Sumatra | Belum di-SNI-kan | Diusulkan/Proposed | Pustaha, Aksara Nusantara App |

| Aksara Rejang | Proto-Sumatra/Kaganga | Belum di-SNI-kan | Diusulkan/Proposed | Kaganga |

| Aksara Pegon | Aksara Arab (Adaptasi) | SNI 9047/9048:2023 | N/A (Dasar Arab) | Pengakuan lapisan literasi Islam Nusantara |

Kesimpulan

Aksara daerah di Indonesia memiliki garis silsilah paleografis yang terstruktur, berakar dari Aksara Brahmi melalui Aksara Pallawa, dengan Aksara Kawi (Jawa Kuno) menjabat sebagai induk sentral yang menyebar ke seluruh Asia Tenggara Maritim. Adanya pusat-pusat pengembangan aksara, seperti Kediri sebagai fokus utama Aksara Kawi , menggarisbawahi kekayaan sejarah literasi Nusantara.

Saat ini, aksara-aksara ini menghadapi krisis nyata, diperburuk oleh status kritis 75% bahasa daerah yang terancam punah. Tantangan teknis utama terletak pada digitalisasi sistem Abugida yang rumit, terbukti dari kebutuhan akan sandangan khusus seperti Ulu Ricem dalam Aksara Bali.

Sebagai respons, Pemerintah Indonesia, melalui BSN dan Kemenko PMK , telah mengambil langkah signifikan dengan menetapkan kerangka Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) , yang kini mencakup Jawa, Bali, Sunda, Kawi, dan Pegon. Standardisasi ini memberikan landasan teknis yang solid dan proaktif, bahkan mendahului pengakuan Unicode global dalam beberapa kasus, untuk menjamin kompatibilitas aksara daerah dalam ekosistem digital.

Berdasarkan analisis kondisi historis, struktural, dan digital, direkomendasikan beberapa langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan Aksara Nusantara:

- Penguatan Regulasi Digital dan Globalisasi Standar:

- Mendesak percepatan penyelesaian proses inklusi Aksara Kawi, Jawa, Batak, Rejang, dan Sunda ke dalam standar Unicode, dengan memanfaatkan data teknis yang sudah divalidasi melalui SNI 9047 dan 9048.

- Memperluas cakupan SNI Aksara Nusantara secara bertahap untuk mencakup aksara yang sudah terdaftar di Unicode (seperti Lontara/Bugis) dan aksara lain yang memiliki khazanah literasi kuat (Batak, Rejang), untuk menjamin kompatibilitas perangkat keras/lunak di seluruh wilayah pengguna.

- Integrasi Pendidikan dan Filologi Aksara:

- Mewajibkan Aksara Nusantara yang sudah di-SNI-kan dan memiliki font digital untuk diintegrasikan dalam materi kurikulum lokal, didukung oleh regulasi daerah yang kuat.

- Meningkatkan dukungan pendanaan dan fokus penelitian filologi di perguruan tinggi Sastra, khususnya untuk transliterasi naskah Kawi dan Jawa Kuno, guna memastikan nilai-nilai luhur dalam naskah tersebut dapat diakses oleh generasi modern.

- Dukungan Infrastruktur Digital dan Komunitas:

- Mendorong pengembang teknologi dan industri perangkat lunak untuk mengintegrasikan standar SNI aksara daerah secara otomatis ke dalam sistem operasi dan aplikasi komunikasi global (misalnya WhatsApp), sehingga aksara dapat digunakan secara default dan tidak lagi memerlukan instalasi pihak ketiga.

- Terus mendukung inisiatif komunitas (seperti YALN) yang berfokus pada penggunaan aksara dalam ranah kontemporer (media sosial, website), memastikan bahwa upaya pelestarian beralih dari sekadar penyimpanan warisan menjadi penggunaan yang hidup dan relevan di era digital.