Definisi dan Lingkup Kajian Bahasa Lisan (Wicara)

Bahasa lisan, atau wicara, merupakan bentuk komunikasi paling mendasar dalam kehidupan manusia, yang diwujudkan melalui produksi suara vokal yang terstruktur dan bermakna. Studi ilmiah mengenai bahasa lisan ini berada di bawah payung Linguistik, sebuah disiplin yang mengkaji secara mendalam struktur, perkembangan, dan fungsi bahasa.

Analisis linguistik terhadap bahasa lisan berpusat pada beberapa subdisiplin kritis. Fonetik mengkaji aspek fisik suara bahasa, meliputi produksi suara oleh alat bicara (artikulasi), transmisi gelombang suara (akustik), dan bagaimana suara tersebut diterima oleh pendengar (auditoris). Sebagai contoh, mayoritas bunyi bahasa di Indonesia diklasifikasikan sebagai bunyi egresif, yang dihasilkan dengan mengeluarkan udara dari paru-paru. Sementara itu, Fonologi berfokus pada pola fungsional dan sistem suara dalam suatu bahasa. Satuan terkecil yang dikaji dalam fonologi adalah fonem, yaitu satuan suara yang memiliki fungsi untuk membedakan makna kata. Proses fonemisasi dalam kajian fonologi bertujuan untuk menentukan struktur fonemis suatu bahasa, yang pada gilirannya sangat penting untuk menghasilkan ortografi atau sistem ejaan yang praktis.

Argumen Prioritas Lisanitas (Primacy of Speech)

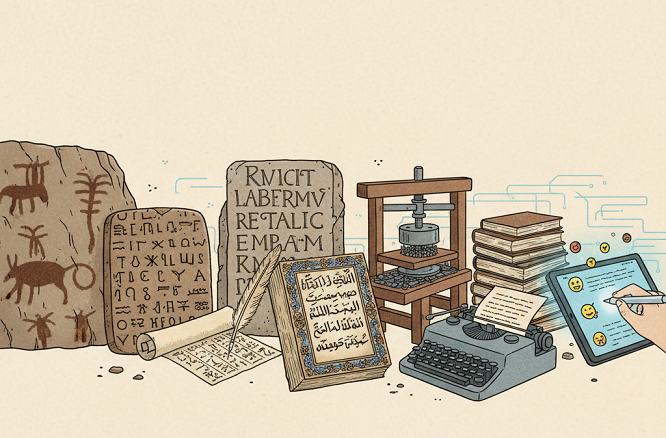

Secara historis dan fungsional, linguistik mengakui adanya prioritas bahasa lisan di atas bahasa tulis. Linguis John Lyons (1968) mengemukakan dua alasan utama mengapa lisanitas harus diutamakan dalam kajian ilmiah: pertama, wicara (bahasa lisan) secara kronologis lebih tua, dan kedua, penggunaannya lebih luas tersebar dibandingkan tulisan.

Klaim kronologis ini didukung oleh fakta bahwa sistem tulisan yang paling awal diketahui dalam peradaban manusia hanya memiliki sejarah sekitar 6.000 hingga 7.000 tahun. Sebaliknya, tidak ada satu pun kelompok masyarakat, baik yang masih ada maupun yang pernah tercatat dalam sejarah, yang ditemukan hidup tanpa memiliki kemampuan berbicara. Ratusan bahasa di dunia bahkan baru didokumentasikan dalam sistem tulisan oleh misionaris atau linguis pada zaman modern.

Keterbatasan bukti ini menimbulkan tantangan terbesar dalam studi asal-usul bahasa. Meskipun lisanitas diakui memiliki prioritas temporal mutlak, sifatnya yang efemeral—tidak meninggalkan jejak fisik—menyebabkan prasejarahnya yang paling purba sulit diverifikasi secara empiris. Jika sejarah tulisan hanya mencakup beberapa milenium, maka sebagian besar sejarah bahasa lisan, yang diperkirakan bermula jutaan tahun yang lalu, terpaksa disimpulkan melalui kerangka evolusi dan biologi, bukan melalui data linguistik historis.

Fondasi Biologis dan Neuro-Kognitif Evolusi Bahasa Lisan

Studi mengenai asal-usul bahasa lisan memerlukan kerangka evolusi, melampaui data linguistik historis, dengan berfokus pada prasyarat fisik dan kognitif yang memungkinkan produksi dan pemahaman bahasa yang kompleks.

Prasyarat Anatomi Vokal dan Kontroversi Laring

Secara tradisional, penurunan laring (kotak suara) dalam saluran vokal manusia dianggap sebagai peristiwa anatomi krusial yang memungkinkan produksi rentang vokal yang kompleks, yang membedakan suara manusia dari primata lainnya. Namun, pandangan ini mulai ditantang oleh temuan terbaru. Meskipun penurunan laring penting, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemampuan dasar menghasilkan suara vokal, termasuk yang mirip dengan suara manusia, mungkin telah ada sebelum laring turun sepenuhnya. Penelitian ini melibatkan analisis vokal pada primata non-manusia, seperti babun.

Peran Tulang Hyoid Neanderthal

Bukti fosil memberikan petunjuk penting mengenai kemampuan berbicara pada hominin purba. Tulang hyoid (tulang lidah) adalah satu-satunya tulang di tubuh yang tidak terhubung langsung dengan tulang lain, tetapi vital untuk menopang dasar lidah dan laring, menjadikannya kunci untuk produksi suara lisan. Analisis terhadap hyoid Kebara 2 (fosil Neanderthal) menunjukkan kesamaan signifikan dengan manusia modern. Analisis mikro-biomekanik komputasional terhadap hyoid Neanderthal mengungkapkan bahwa arsitektur internal dan perilaku mikro-biomekaniknya sangat mirip dengan manusia kontemporer.

Kesimpulan dari temuan ini adalah bahwa Neanderthal secara anatomis memiliki kapasitas untuk berbicara (speech capacity). Kapasitas ini mungkin muncul ratusan ribu tahun yang lalu, mendukung model kontinuitas anatomis. Namun, kapasitas produksi suara (fonetik) yang serupa tidak secara otomatis menyiratkan adanya kompleksitas bahasa modern (sintaksis dan semantik). Hal ini mengalihkan fokus evolusioner dari struktur fisik ke struktur kognitif.

Jaringan Neural Bahasa: Area Broca dan Wernicke

Perkembangan bahasa lisan tidak terlepas dari spesialisasi fungsi di otak. Identifikasi pusat bahasa dimulai pada tahun 1861 ketika Paul Broca menemukan lesi pada korteks frontal inferior kiri pada pasien yang mampu memahami tetapi tidak mampu memproduksi kalimat lengkap. Area ini, kini dikenal sebagai Area Broca, secara umum dikaitkan dengan produksi bahasa (language outputs).

Satu dekade kemudian, Carl Wernicke mengidentifikasi area lain di lobus temporal kiri yang berhubungan dengan pemahaman bahasa. Pasien dengan lesi di area ini masih bisa berbicara, tetapi ucapan mereka seringkali tidak koheren dan tidak masuk akal (Aphasia Wernicke). Neuroilmuwan sepakat bahwa kedua area ini membentuk lingkaran neural esensial di hemisfer kiri yang berfungsi dalam pemahaman dan produksi bahasa lisan. Penting untuk dicatat bahwa lokasi pusat bahasa ini dapat bergeser sedikit, tergantung pada lateralitas individu (misalnya, dominasi tangan).

Hubungan Kognitif: Bahasa Lisan dan Theory of Mind (ToM)

Jika kemampuan menghasilkan suara vokal sudah ada pada Neanderthal, maka lompatan evolusioner terbesar menuju bahasa modern terletak pada kerangka kognitif yang mendukung sintaksis rekursif dan struktur kalimat yang kompleks. Di sinilah peran Theory of Mind (ToM) menjadi krusial. ToM adalah kemampuan untuk mengantisipasi dan memahami keadaan mental orang lain, termasuk keyakinan, emosi, keinginan, dan niat mereka.

Kemampuan linguistik tidak berkembang secara terpisah dari kemampuan sosial. Bahasa lisan yang kompleks memungkinkan komunikasi mengenai niat, yang sangat bergantung pada ToM. Penelitian menunjukkan adanya asosiasi dua arah antara perkembangan kemampuan verbal dan perilaku prososial/kompetensi sosial pada anak-anak. Hal ini memperkuat hipotesis bahwa perkembangan linguistik yang kaya terjadi karena individu lebih terlibat dalam interaksi sosial yang menuntut pemahaman niat dan konteks. Keberadaan dasar anatomi vokal tidak cukup; struktur kognitif canggih, yang didukung oleh ToM, adalah prasyarat untuk munculnya bahasa lisan modern yang mampu menangani kompleksitas informasi sosial.

Model Teoritis Asal-Usul Bahasa: Kontroversi dan Mekanisme

Asal mula bahasa lisan telah menjadi subjek spekulasi yang intens selama berabad-abad, bahkan pernah dilarang diperdebatkan oleh Linguistic Society of Paris pada tahun 1866 karena kekurangan bukti empiris. Saat ini, berbagai hipotesis dikelompokkan berdasarkan asumsi model evolusi.

Kontinuitas vs. Diskontinuitas (Nativisme)

Perdebatan utama berkisar pada kecepatan dan cara munculnya bahasa:

- Teori Kontinuitas:Model ini berasumsi bahwa bahasa terlalu kompleks untuk muncul tiba-tiba. Oleh karena itu, bahasa pasti berevolusi secara bertahap dari sistem pra-linguistik yang sudah ada pada leluhur primata, seperti sistem isyarat atau panggilan alarm.

- Teori Diskontinuitas (Nativisme):Para pendukung teori ini, yang dipimpin oleh Noam Chomsky, berpendapat bahwa bahasa modern tidak sebanding dengan sistem komunikasi non-manusia mana pun dan pasti muncul secara tiba-tiba (saltation) selama evolusi manusia.

Inti dari Diskontinuitas adalah konsep Universal Grammar (UG). UG adalah teori yang mengemukakan bahwa ada komponen biologis bawaan di otak manusia yang menyediakan kerangka kerja umum untuk akuisisi bahasa, membatasi kemungkinan tata bahasa manusia. UG diperkuat oleh argumen Poverty of the Stimulus (POS), yang menyatakan bahwa anak-anak memperoleh struktur sintaksis yang melebihi input linguistik terbatas yang mereka terima dari lingkungan.

Hipotesis Monogenesis vs. Poligenesis

Dalam konteks nenek moyang linguistik, terdapat dua pandangan yang saling bertentangan:

- Monogenesis:Menyatakan bahwa semua bahasa manusia modern diturunkan dari satu nenek moyang linguistik tunggal yang memiliki dasar biologis yang sama. Pandangan ini sejalan dengan teori Brooks dan Eric Lennberg, yang berpendapat bahwa bahasa muncul melalui proses pematangan (naturation) pada usia tertentu (sekitar 18 bulan hingga 4 tahun) secara universal, terlepas dari kebutuhan anak, seperti halnya kemampuan berjalan.

- Poligenesis:Mengakui adanya diversitas linguistik yang tinggi dan menyiratkan bahwa bahasa mungkin muncul secara independen di berbagai wilayah geografis. Namun, teori monogenesis yang didukung oleh kerangka biologis universal (UG) cenderung mendominasi wacana saat ini.

Teori Fungsi Sosial: Hipotesis Dunbar (Grooming, Gossip)

Antropolog Robin Dunbar mengajukan hipotesis fungsional yang kuat mengenai pendorong evolusi bahasa lisan dalam bukunya Grooming, Gossip and the Evolution of Language (1996). Teori ini menyatakan bahwa bahasa berevolusi terutama sebagai mekanisme ikatan sosial yang efisien, yang berfungsi menggantikan aktivitas social grooming (perawatan fisik antar-individu) yang memakan waktu pada primata.

Ukuran kelompok primata dibatasi oleh ukuran neokorteks. Ketika kelompok manusia purba tumbuh lebih besar, tuntutan waktu untuk grooming menjadi tidak realistis. Bahasa lisan, melalui mekanisme seperti gosip (berbagi informasi tentang pihak ketiga), memungkinkan individu untuk melakukan “social grooming” secara simultan dengan banyak anggota kelompok, sehingga memungkinkan manusia memelihara kelompok sosial yang lebih besar (sekitar 150 hubungan bermakna, atau Angka Dunbar).

Sinergi Model Evolusi Bahasa

Perdebatan antara teori-teori ini dapat diselesaikan melalui perspektif sinergi. Teori Dunbar (Kontinuitas Fungsional) menjelaskan mengapa bahasa lisan diperlukan: untuk mengelola kompleksitas kelompok sosial yang lebih besar. Kebutuhan sosial yang meningkat ini kemudian menciptakan tekanan selektif yang mendukung individu dengan kemampuan kognitif yang unggul. Kapasitas kognitif inilah yang mungkin termanifestasi sebagai Universal Grammar (Diskontinuitas Kognitif) yang mampu memproses sintaksis dan informasi kompleks, seperti niat dan kepercayaan orang lain yang dituntut oleh Theory of Mind.

Tabel 1: Perbandingan Model Evolusi Bahasa Utama

| Dimensi Teori | Teori Diskontinuitas (Chomsky) | Teori Kontinuitas (Dunbar, dll.) | Implikasi terhadap Bahasa Lisan |

| Mekanisme Pemicu | Genetik/Kognitif Bawaan (UG) | Adaptasi Sosial/Ekologis | Menjelaskan kemunculan sintaksis yang rumit secara tiba-tiba. |

| Linimasa | Kemunculan relatif cepat (100k – 50k tahun lalu) | Evolusi bertahap dari sistem pra-linguistik | Memungkinkan studi pra-linguistik pada hominin awal. |

| Fokus Utama | Sintaksis, Tata Bahasa Universal | Fungsi Pragmatis, Ikatan Sosial, Kosakata | Bahasa lisan sebagai alat untuk manajemen informasi sosial (gossip). |

Sejarah Linguistik: Rekonstruksi Bahasa Purba dan Divergensi Lisan

Meskipun asal-usul bahasa purba tidak dapat diverifikasi secara empiris, linguistik historis menyediakan alat untuk merekonstruksi bentuk bahasa yang lebih baru, yaitu bahasa purba (proto-bahasa) dari rumpun bahasa yang terdokumentasi, yang terjadi setelah periode lisanitas mutlak.

Metodologi Linguistik Historis

Metode utama yang digunakan untuk merekonstruksi bahasa purba yang tidak memiliki catatan tertulis adalah Metode Komparatif. Metode ini bekerja dengan membandingkan kognat (kata-kata yang berkerabat, misalnya dalam rumpun bahasa Melayu atau Austronesia) dari dua bahasa atau lebih yang masih ada. Tujuannya adalah untuk menarik kembali bentuk fonem, sebagian kosakata, dan, meskipun sulit, inti-inti struktur morfologis dan sintaksis dari bahasa nenek moyang yang direkonstruksi.

Metode Komparatif, meskipun penting, memiliki keterbatasan kedalaman waktu, biasanya hanya efektif hingga sekitar 5.000–7.000 tahun. Hal ini menggarisbawahi mengapa rekonstruksi Proto-World Language (jika Monogenesis benar) belum dapat dicapai, memperkuat pandangan bahwa asal-usul yang lebih purba tetap menjadi “tantangan terberat” sains.

Model Divergensi Bahasa Purba Lisan

Terdapat dua model utama untuk menggambarkan bagaimana bahasa-bahasa purba lisan terpisah dan berevolusi:

- Teori Batang Pohon (Stammbaumtheorie):Dikemukakan oleh A. Schleicher (1866) dan dipengaruhi oleh teori evolusi biologis Darwin. Model ini mengasumsikan bahwa sebuah bahasa proto terbagi menjadi cabang-cabang baru secara tiba-tiba dan serempak, seperti silsilah biologis. Kelemahan utama model ini adalah gagal menjelaskan bagaimana bahasa yang sudah terpisah dapat saling memengaruhi (kontak bahasa) dan difusi perubahan linguistik.

- Teori Gelombang (Wellentheory):Dikembangkan oleh J. Schmidt untuk menyempurnakan model pohon. Teori ini mengakui bahwa perubahan linguistik menyebar seperti gelombang di air, memungkinkan adanya kontak dan pengaruh silang di antara dialek atau bahasa yang berdekatan yang telah terpisah. Model Gelombang dianggap lebih realistis untuk memodelkan difusi lisan dalam masyarakat yang berinteraksi, karena bahasa lisan selalu merupakan fakta sosial yang terus-menerus dibentuk oleh interaksi dan kontak di batas-batas geografis.

Mekanisme Perubahan Bahasa Lisan Internal

Divergensi bahasa didorong oleh perubahan internal dalam struktur bahasa. Bahasa bersifat dinamis dan perubahan ini dapat dimulai secara fonologis atau leksikal. Perubahan yang terjadi mencakup penambahan fonem, penghilangan fonem, perubahan fonem, kontraksi, dan gejala fonologi suprasegmental (seperti nada dan tekanan, meskipun dalam bahasa Indonesia tekanan dan nada pada tataran kata umumnya tidak membedakan makna).

Perubahan awal ini seringkali memicu perubahan berantai lainnya yang lama-kelamaan menghasilkan perbedaan signifikan, menyebabkan bahasa-bahasa yang awalnya serumpun menjadi tidak lagi saling memahami.

Bahasa Lisan sebagai Transmisi Budaya: Tradisi Lisan dan Oralitas

Jauh sebelum sistem tulisan ditemukan, bahasa lisan memegang peranan sentral dalam pembentukan dan transmisi peradaban manusia.

Peran Sentral Bahasa Lisan dalam Masyarakat Pra-Tulis

Dalam masyarakat yang didominasi oleh oralitas (budaya lisan), bahasa adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan memproses informasi. Bahasa lisan memungkinkan anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan untuk menerjemahkan pengalaman ke dalam simbol-simbol yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berpikir, menjadikannya fondasi kritis bagi perkembangan konsep dan pemecahan masalah.

Ferdinand de Saussure memandang bahasa sebagai “produk pikiran kolektif dari berbagai kelompok linguistik,” atau lebih tegasnya, sebuah fakta sosial. Dalam konteks lisanitas, bahasa terus-menerus dibentuk dan ditegaskan melalui interaksi sosial langsung, bukan melalui otoritas teks tertulis. Ini adalah manifestasi paling murni dari sifat sosial bahasa.

Tradisi Lisan dan Kontinuitas Budaya

Tradisi lisan adalah mekanisme utama transformasi dan pemertahanan budaya dari masa prasejarah. Tradisi ini mencakup berbagai genre, seperti mitologi, cerita rakyat, lagu anak-anak, dan pantun ritual (luire di Alor).

Di Indonesia, kisah-kisah tradisional Sunda, seperti Carita Pantun, telah muncul sejak zaman prasejarah dan merupakan contoh komunikasi verbal yang berfungsi ganda: secara instrumental untuk menyampaikan peristiwa masa lampau, dan secara sosial untuk memperkuat ikatan komunitas. Bahasa lisan dalam tradisi ini adalah media yang fleksibel dan dinamis untuk transformasi budaya.

Oralitas Murni dan Signifikansi Bahasa Isyarat

Meskipun laporan ini berfokus pada bahasa vokal, penting untuk dicatat bahwa studi linguistik juga mencakup bahasa isyarat. Bahasa isyarat, yang digunakan oleh komunitas tuli, adalah bahasa yang berbeda secara fungsional yang juga memiliki struktur linguistik yang kompleks, memperluas pemahaman kita tentang bagaimana manusia dapat berkomunikasi secara simbolis di luar ranah vokal.

Dinamika Perubahan Bahasa Lisan dalam Era Modern

Perkembangan teknologi, khususnya penemuan budaya tulis dan kemudian digitalisasi, telah mengubah secara fundamental cara bahasa lisan dipraktikkan, dilestarikan, dan ditransmisikan.

Transformasi Budaya Lisan ke Budaya Tulis

Peralihan dari oralitas ke literasi (budaya tulis) merupakan dinamika perkembangan masyarakat yang signifikan. Walter J. Ong menjelaskan bahwa peralihan ini, terutama dengan diperkenalkannya teknologi pencetakan pada masa kolonial, memungkinkan keberlanjutan tradisi melalui dokumentasi. Di Indonesia, misalnya, hikayat dan cerita rakyat yang dulunya hanya dituturkan mulai direkam, memungkinkan transformasi bentuk sastra lisan menjadi genre modern seperti novel dan drama.

Meskipun dokumentasi memastikan kelangsungan materi naratif, hal ini juga mengubah sifat bahasa lisan. Ketika tradisi lisan diubah menjadi tulisan, ia kehilangan sifatnya yang fleksibel, dinamis, dan terkait langsung dengan konteks kinerja sosialnya.

Dampak Globalisasi dan Digitalisasi

Era modern ditandai dengan perubahan bahasa yang cepat akibat interaksi sosial dan teknologi. Kehadiran media digital dan globalisasi telah menyebabkan pergeseran, bahkan berpotensi menghentikan transmisi tradisi lisan pada tingkat komunitas. Contohnya adalah pergeseran bahasa (seperti yang diamati Fishman) di komunitas Kui Alor, di mana Bahasa Indonesia mulai menggantikan bahasa lokal dalam upacara daur hidup, mengancam eksistensi tradisi lisan Kui.

Perubahan yang disebabkan oleh komunikasi digital (misalnya, perubahan fonologis dan leksikal) bersifat alami. Namun, analisis menunjukkan bahwa jika perubahan ini tidak diimbangi dengan pendidikan bahasa dan literasi yang memadai, ia berpotensi mengurangi keterampilan bahasa formal generasi muda. Tantangan utama di sini bukan hanya mendokumentasikan warisan lisan, tetapi juga mempertahankan konteks kinerja lisan dan fungsi vital bahasa lisan sebagai alat ikatan sosial dan transmisi budaya.

Tabel 2 di bawah ini menyajikan linimasa hipotetikal yang mengintegrasikan penemuan biologi dan temuan linguistik historis, menyoroti rentang waktu yang sangat panjang dari evolusi bahasa lisan.

Table 2: Linimasa Hipotetikal Tahapan Evolusi Bahasa Lisan

| Periode Kunci | Perkiraan Waktu | Peristiwa Kunci Bahasa Lisan | Bukti Utama & Konteks Linguistik |

| Proto-Linguistik Awal | 2 Juta – 500.000 Tahun Lalu | Sistem komunikasi proto-linguistik (vokalisasi terbatas, gestur). | Ukuran Otak, Perilaku Primata (Grooming). |

| Pengucapan Potensial | 500.000 – 100.000 Tahun Lalu | Dasar anatomi untuk produksi suara lisan (kapasitas). | Tulang Hyoid Kebara 2 (Neanderthal). |

| Bahasa Modern Penuh (Diskontinuitas Kognitif) | 100.000 – 50.000 Tahun Lalu | Kemunculan sintaksis kompleks dan Universal Grammar (UG). | Ledakan Budaya, Spesialisasi Area Broca/Wernicke. |

| Rekonstruksi Linguistik Historis | 10.000 – 6.000 Tahun Lalu | Divergensi awal Proto-Rumpun Bahasa (dapat direkonstruksi). | Aplikasi Metode Komparatif , Model Gelombang. |

| Prioritas Lisanitas Mutlak | Prasejarah hingga 6.000 Tahun Lalu | Transmisi budaya eksklusif melalui lisan (Oral Tradition). | Antropologi Budaya. |

Kesimpulan

Sejarah bahasa lisan adalah perjalanan evolusioner yang ditandai oleh sinergi antara kemampuan biologis dan kebutuhan sosial. Bahasa lisan berevolusi dari kebutuhan untuk mengelola kelompok sosial yang lebih besar (seperti dihipotesiskan Dunbar) , yang mendorong perkembangan kerangka kognitif kompleks (Universal Grammar) untuk memproses informasi sosial dan niat orang lain (Theory of Mind). Meskipun hominin purba, seperti Neanderthal, mungkin telah memiliki prasyarat anatomi vokal , lompatan menuju bahasa modern sebagian besar bersifat kognitif.

Dalam ranah linguistik historis, rekonstruksi bahasa lisan purba dapat dilakukan hingga kedalaman waktu tertentu menggunakan Metode Komparatif. Sementara itu, dalam tradisi lisan, bahasa lisan berfungsi sebagai fakta sosial yang dinamis , menyimpan dan mentransmisikan budaya melintasi generasi prasejarah.

Tantangan abadi dalam studi ini adalah kurangnya bukti empiris langsung untuk asal-usul yang paling purba. Upaya penelitian di masa depan harus terus menjembatani kesenjangan antara faktor biologis (neurologi dan genetika) dan faktor sosial (antropologi dan linguistik fungsional).

Dalam konteks modern, dengan dominasi budaya tulis dan digital, terdapat ancaman nyata terhadap warisan lisan. Perubahan bahasa, meskipun alami , dapat menyebabkan pergeseran bahasa yang merugikan keragaman linguistik. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan harus menekankan pelestarian yang melampaui sekadar dokumentasi tertulis. Pelestarian harus fokus pada revitalisasi penggunaan bahasa lisan dalam konteks sosial yang relevan, baik melalui pendidikan formal maupun kampanye di media, guna mempertahankan fungsi vital bahasa lisan sebagai alat untuk berpikir, berkomunikasi, dan transmisi budaya yang hidup.