Manajemen Rantai Pasok Global (GSCM) telah mengalami pergeseran paradigma yang fundamental dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum tahun 2018, strategi offshoring tradisional didorong murni oleh pendekatan yang berorientasi biaya, di mana keputusan lokasi produksi didasarkan pada faktor ekonomi seperti biaya upah dan pengeluaran sumber daya yang minimal. Namun, serangkaian krisis global telah memaksa Perusahaan Multinasional (MNC) untuk menilai kembali prioritas mereka, bergerak dari efisiensi biaya menuju penekanan pada keamanan dan nilai.

Kebangkitan model manajemen dan perdagangan strategis yang disebut friend-shoring merupakan respons langsung terhadap krisis ini. Konsep ini secara resmi diajukan oleh Sekretaris Treasury Amerika Serikat Janet Yellen pada tahun 2022, menandai perubahan GSCM dari pendekatan yang berorientasi biaya murni ke katalog baru yang menegaskan baik keamanan maupun nilai.

Model friend-shoring memiliki tiga fitur inti yang membedakannya dari offshoring tradisional: Pertama, ia menegaskan keandalan politik rantai pasokan, memberikan preferensi kepada negara-negara yang mempertahankan hubungan yang stabil sebagai mitra. Kedua, fokus pada kompatibilitas institusi, mencari kerja sama mendalam dengan negara-negara dengan aturan ekonomi dan standar peraturan yang serupa. Ketiga, ia memenuhi konsistensi nilai, yang menggabungkan faktor-faktor non-ekonomi seperti perlindungan hak asasi manusia dan lembaga demokrasi ke dalam pertimbangan pengambilan keputusan rantai pasokan.

Latar belakang munculnya friend-shoring mencakup Perang Dagang AS-Tiongkok yang dimulai pada tahun 2018, yang menyoroti risiko kelebihan keandalan pada satu negara pemasok. Gangguan rantai pasokan global yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 pada tahun 2020 memperkuat tren menuju tata letak yang lebih terotomatisasi dan tersebar. Lebih lanjut, konflik geopolitik seperti krisis energi dan makanan yang dipicu oleh konflik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina telah memperkuat pentingnya faktor keamanan dalam rantai pasokan.

Peran Local Sourcing dalam Strategi Just-In-Case (JIC)

Perubahan geopolitik dan risiko disrupsi telah mengubah strategi operasional MNC dari filosofi Just-In-Time (JIT) menjadi Just-In-Case (JIC). Pergeseran ini mendorong perusahaan untuk melakukan diversifikasi jaringan pemasok (multi-sourcing) dan mengadopsi regionalisasi atau lokalisasi (nearshoring/localizing) untuk meningkatkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi.

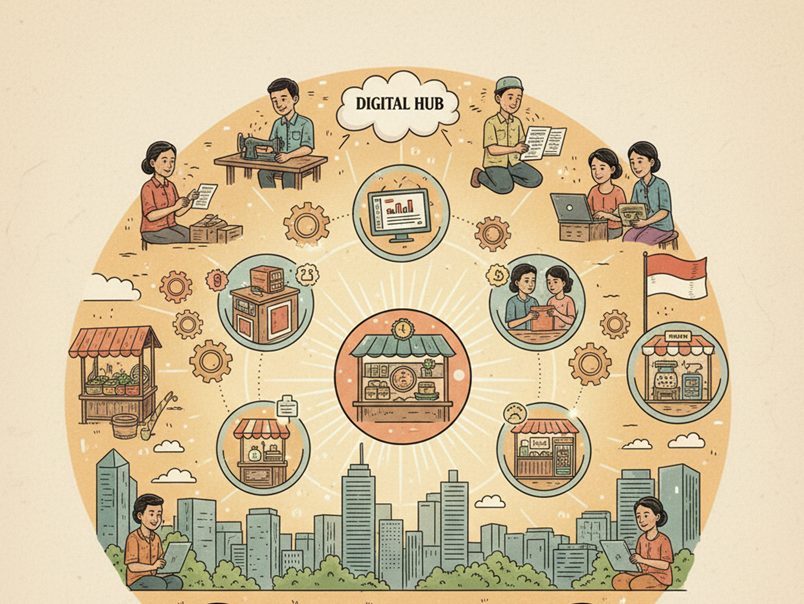

Dalam konteks ini, integrasi pemasok lokal, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menjadi sangat penting. Local sourcing memungkinkan MNC untuk merespons perubahan permintaan pasar atau permintaan kustomisasi dengan lebih cepat, memberikan kelincahan dan fleksibilitas yang lebih besar. Selain itu, dengan mengurangi ketergantungan pada rute perdagangan global yang rentan, seperti yang ditunjukkan oleh krisis Laut Merah yang memaksa perutean ulang yang mahal dan memakan waktu, lokalisasi secara langsung meningkatkan ketahanan rantai pasok (supply chain resilience).

Lokalisasi yang didorong oleh friend-shoring memerlukan friend-sourcing di tingkat mikro. Artinya, MNC tidak hanya memilih negara yang ramah (Indonesia), tetapi juga harus mengamankan pasokan domestik yang handal di dalam negara tersebut. Kegagalan UMKM lokal untuk memenuhi standar teknis yang diperlukan akan memaksa MNC untuk tetap mengandalkan impor. Jika pasokan lokal rapuh, tujuan strategis friend-shoring tidak akan tercapai. Oleh karena itu, investasi dalam peningkatan kapasitas UMKM bertransformasi dari sekadar kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi investasi sistemik dalam keamanan dan mitigasi risiko geopolitik rantai pasok itu sendiri.

Indonesia dalam Peta Friend-shoring: Peluang dan Risiko

Indonesia, sebagai mitra dagang yang stabil di kawasan Asia Tenggara, berada pada posisi strategis untuk menarik relokasi investasi yang didorong oleh friend-shoring. Kunci untuk memanfaatkan peluang ini adalah keberhasilan dalam integrasi UMKM lokal.

Meskipun terdapat dorongan dari pemerintah untuk lokalisasi, tantangan operasional masih signifikan. Data menunjukkan adanya kesenjangan dalam infrastruktur industri, jaringan transportasi, dan kebutuhan akan pengembangan keterampilan tenaga kerja canggih, terutama di sektor manufaktur dan digital.

Perusahaan Multinasional yang memilih untuk merelokasi atau memperluas produksi di Indonesia, dengan tujuan mengurangi risiko di tempat lain, menghadapi risiko operasional baru yang harus dikelola. Strategi relokasi mengasumsikan ketersediaan ekosistem pemasok yang matang. Namun, keterbatasan dalam infrastruktur dan kapabilitas lokal menghambat akses terhadap bahan baku domestik. Ini menyiratkan bahwa MNC yang ingin berhasil dalam lokalisasi harus mengalokasikan sumber daya substansial tidak hanya untuk membangun pabrik, tetapi juga untuk mengatasi kesenjangan ekosistem pemasok, bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan enabling ecosystem dan mengembangkan kapabilitas UMKM secara langsung.

Imperatif Keberlanjutan (ESG): Kemitraan UMKM sebagai Pilar Kepatuhan

Pemetaan Risiko ESG dalam Rantai Pasok Multi-Tier

Tuntutan Keberlanjutan, yang diukur melalui kriteria Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG), kini menjadi pilar strategis kedua yang mendorong MNC untuk berinteraksi lebih dalam dengan UMKM. MNC di seluruh dunia diwajibkan untuk melaporkan dan mengelola risiko ESG di sepanjang seluruh rantai pasok mereka.

Meskipun UMKM sering kali berada di tingkat Tier 2 atau Tier 3 dalam rantai pasok (misalnya, penyedia bahan baku atau komponen kecil), risiko yang mereka bawa dapat secara signifikan mempengaruhi reputasi MNC. UMKM di Indonesia menghadapi kesulitan mendasar dalam penerapan standar ESG yang ketat karena keterbatasan sumber daya dan kapasitas teknis.

Dalam konteks risiko, kepatuhan UMKM terhadap komponen “S” (Sosial) dalam ESG, terutama yang berkaitan dengan etika tenaga kerja dan kondisi kerja, sering kali merupakan risiko yang lebih mendesak bagi MNC dibandingkan dengan komponen “E” (Lingkungan) dalam konteks pengadaan cepat. Pelanggaran etika tenaga kerja, seperti kondisi kerja yang tidak aman, dapat terekspos dengan cepat dan memicu krisis reputasi instan bagi MNC. Oleh karena itu, program pengembangan pemasok MNC harus memprioritaskan audit sosial dan pelatihan kepatuhan sumber daya manusia sebagai prasyarat kontrak.

Kebijakan Sustainable Procurement dan Keterlibatan UMKM

Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) MNC telah berevolusi dari sekadar filantropi menjadi bagian integral dari strategi keberlanjutan yang terintegrasi. Contohnya terlihat dalam Astra 2030 Sustainability Aspirations, di mana komitmen keberlanjutan telah dimasukkan ke dalam peta jalan bisnis setiap lini. MNC seperti Astra menjalankan program CSR yang terstruktur berdasarkan empat pilar kontribusi sosial, termasuk kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kreativitas, yang pada akhirnya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Integrasi UMKM melalui pelatihan dan pendampingan membantu MNC memenuhi target SDGs dan, yang sama pentingnya, meningkatkan reputasi merek. Konsumen modern semakin melihat produk yang bersumber lokal (locally sourced) sebagai produk yang lebih etis dan berdampak lingkungan yang lebih rendah.

Lebih lanjut, manajemen risiko keberlanjutan kini menjadi metrik yang serius yang dimasukkan ke dalam evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi MNC. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja kepatuhan pemasok UMKM bukan lagi isu operasional belaka, tetapi telah diangkat menjadi masalah strategis di tingkat dewan direksi.

Keberlanjutan mengubah hubungan MNC-UMKM dari transaksional (hanya membeli) menjadi developmental (membina). Jika MNC hanya mentransfer pesanan tanpa melakukan vendor development, mereka pada dasarnya hanya mentransfer risiko ESG ke UMKM. Untuk benar-benar memitigasi risiko, MNC harus berinvestasi dalam peningkatan kapasitas UMKM, menjadikannya mitra yang patuh dan berkelanjutan, melalui program pengembangan pemasok yang terstruktur.

Model Operasional Kemitraan: Mekanisme Integrasi UMKM

Kerangka Kemitraan Resmi di Indonesia

Regulasi Indonesia, melalui Undang-Undang, mendefinisikan kemitraan sebagai kerja sama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar, yang harus disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha yang lebih besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kerangka kemitraan ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan UMKM dalam supply chain industri besar.

Tiga model kemitraan utama yang relevan dalam konteks integrasi rantai pasok adalah:

- Pola Subkontrak (Contract Manufacturing): Dalam model ini, usaha besar berfungsi sebagai kontraktor dan UMKM sebagai subkontraktor. UMKM diberikan kemudahan dalam mengerjakan sebagian produksi, memperoleh bahan baku, dan mendapatkan alih teknologi, pembiayaan, serta sistem pembayaran. Model subkontrak menawarkan keuntungan nyata berupa alih teknologi, modal, dan keterampilan, serta jaminan pemasaran produk bagi UMKM.

- Pola Inti-Plasma: Model ini melibatkan usaha besar (Inti) yang memberikan pembinaan dan pengembangan yang komprehensif kepada UMKM (Plasma), mulai dari persiapan lahan, bimbingan manajemen, hingga pemasaran.

- Pola Keagenan/Distribusi: Usaha besar memberikan hak khusus kepada UMKM untuk memasarkan barang dan jasa mereka.

Studi Kasus Sektor Manufaktur: Integrasi Tier 2 Otomotif

Sektor manufaktur, khususnya otomotif dan elektronik di kawasan industri seperti Karawang dan Bekasi, telah mengalami perkembangan pesat berkat kehadiran MNC seperti Toyota, Honda, dan Samsung. Kehadiran MNC-MNC ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan, ditunjukkan dengan peningkatan PDRB sektor industri pengolahan di Karawang dari Rp34 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp60 triliun pada tahun 2022, disertai peningkatan jumlah tenaga kerja manufaktur.

Meskipun MNC seperti Toyota Indonesia telah menggandeng sejumlah besar pemasok lokal (sekitar 760 pemasok komponen) , struktur rantai pasok otomotif masih menghadapi hambatan. UMKM sering kali beroperasi sebagai pemasok Tier 2, yang memasok komponen ke vendor Tier 1, bukan langsung ke perusahaan perakitan. Kesulitan utama adalah bahwa perusahaan Tier 1, yang sebagian besar merupakan Penanaman Modal Asing (PMA), cenderung memperoleh suplai dari kelompok mereka sendiri, menyebabkan UMKM/UKM mengalami kesulitan untuk melakukan kerja sama dan masuk dalam rantai nilai produksi.

Oleh karena itu, keberhasilan friend-shoring di sektor manufaktur berteknologi tinggi bergantung pada upaya sengaja MNC untuk “mengganggu” struktur Tier 1 yang dominan PMA tersebut. MNC perlu berinvestasi langsung dalam peningkatan kapabilitas UMKM Tier 2 melalui program vendor development yang spesifik, untuk memastikan bahwa lokalisasi pasokan mencapai Tier 2 dan Tier 3, bukan hanya di Tier 1.

Risiko Struktural Monopsoni dalam Kemitraan Subkontrak

Walaupun model subkontrak menawarkan manfaat transfer teknis, terdapat risiko struktural kritis yang mengancam keberlanjutan ekonomi UMKM jangka panjang. Subkontrak memiliki kecenderungan untuk mengisolasi UMKM sebagai subkontraktor pada satu bentuk hubungan monopoli dan monopsoni.

Praktik ini dapat bermanifestasi dalam:

- Penekanan terhadap harga input yang tinggi (memaksa UMKM membeli bahan baku dengan harga mahal).

- Penetapan harga produk yang rendah oleh MNC/kontraktor (menekan margin keuntungan UMKM).

Meskipun undang-undang mensyaratkan prinsip “saling menguntungkan”, risiko monopsoni merusak prinsip ini. Untuk memitigasi risiko ini, MNC perlu mengadopsi transparansi harga, memelihara hubungan pemasok yang kuat, dan memberikan dukungan diversifikasi pasar, mencegah UMKM menjadi terlalu bergantung pada satu kontraktor tunggal.

Strategi Vendor Development: Peningkatan Kapasitas dan Kualitas

Program pengembangan pemasok (Supplier Development Program) adalah kunci untuk mentransformasi UMKM lokal dari entitas yang rentan menjadi mitra rantai pasok yang andal dan strategis.

Identifikasi Kesenjangan Kapabilitas Kunci

Analisis kesiapan UMKM menunjukkan kesenjangan kapasitas yang harus diatasi. Kesenjangan fundamental yang paling sering dijumpai adalah kurangnya akses terhadap teknologi, modal, dan pembiayaan yang dibutuhkan untuk scale-up produksi dan investasi jangka panjang. Selain itu, integrasi rantai pasok secara umum, khususnya integrasi pemasok, belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kapabilitas inovasi produk secara statistik, berbeda dengan integrasi pelanggan yang terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inovasi produk UMKM. Ini menunjukkan bahwa UMKM perlu dorongan eksternal untuk meningkatkan standar.

Target Intervensi: Sertifikasi Internasional dan Alih Teknologi

Program pengembangan pemasok MNC harus berfokus pada intervensi bertarget tinggi, yang mencakup:

- Kunci Sertifikasi dan Standarisasi: Memperoleh sertifikasi dan menerapkan standar pada produk UMKM adalah kunci sukses untuk menembus pasar yang lebih luas, terutama pasar ekspor, yang seringkali memiliki persyaratan sertifikasi ketat. Sertifikasi (misalnya, standar ISO 9002) memastikan produk memenuhi persyaratan keamanan, kualitas, dan kinerja tertentu. Manfaatnya mencakup peningkatan kepercayaan konsumen, akses ke pasar yang lebih luas, dan peningkatan efisiensi produksi yang mengurangi pemborosan.

- Model Pelatihan Terfokus: Model pelatihan yang efektif adalah yang berfokus pada pendampingan teknis dan alih teknologi spesifik, bukan pelatihan bisnis umum. Contoh keberhasilan termasuk kolaborasi antara perusahaan multinasional dan UMKM di Sulawesi Selatan, di sektor pengolahan hasil laut, di mana MNC menyediakan pelatihan, pendampingan teknis, dan akses ke teknologi pengolahan modern, menghasilkan peningkatan pendapatan rata-rata 40%. Contoh lain adalah inisiatif yang meniru pelatihan standar ISO 9002 yang diberikan oleh perusahaan seperti Panasonic, atau program pelatihan terstruktur yang dilakukan oleh MNC Peduli. Pelatihan yang terstruktur dan terfokus tidak hanya meningkatkan omset, tetapi juga memperluas jaringan bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional UMKM.

MNC yang berinvestasi dalam sertifikasi UMKM sebetulnya sedang melakukan upaya “pembentukan pasar” yang secara langsung mengamankan kualitas pasokan lokal. Alih-alih menunggu UMKM mengatasi hambatan biaya dan kompleksitas sertifikasi secara mandiri, MNC menyediakan pelatihan dan pendampingan teknis hingga audit akhir. Ini adalah investasi yang menciptakan pemasok yang spesifik dan terstandarisasi untuk kebutuhan mereka, memastikan spesifikasi teknis dan kualitas (misalnya, standar manajemen pengadaan yang ketat seperti pada Toyota Motor Corporation).

Keberhasilan di Sulawesi Selatan menggarisbawahi pentingnya intervensi yang bersifat vertikal dan spesifik sektoral, seperti fokus pada rantai dingin untuk produk makanan atau kontrol toleransi dimensi untuk komponen otomotif. Pendekatan one-size-fits-all pada pengembangan pemasok tidak akan efektif dalam konteks lokalisasi rantai pasok yang didorong oleh standar global.

Dukungan Arus Keuangan: Supply Chain Finance (SCF) sebagai Enabler Kemitraan

Hambatan Pembiayaan Konvensional bagi UMKM

Meskipun UMKM mungkin memiliki kapabilitas teknis yang memadai setelah menerima pelatihan, mereka sering menghadapi kesulitan likuiditas. UMKM sulit mengakses kredit konvensional untuk membiayai modal kerja atau investasi jangka panjang yang diperlukan (misalnya, membeli mesin baru untuk standarisasi atau membayar biaya sertifikasi) karena keterbatasan agunan tradisional.

Inovasi Pembiayaan Rantai Pasok MNC

Inovasi keuangan, terutama melalui Supply Chain Finance (SCF), adalah solusi kritis untuk mengatasi hambatan ini. SCF terstruktur berbeda dari pinjaman konvensional; ia lebih bergantung pada arus kas transaksi atau aset dasar (seperti faktur atau Purchase Order – PO) daripada kelayakan kredit UMKM itu sendiri.

SCF menawarkan keuntungan bagi UMKM: suku bunga yang lebih rendah, jangka waktu pembayaran yang lebih lama, batas pinjaman yang lebih tinggi, dan peningkatan likuiditas.

Beberapa entitas MNC, terutama yang memiliki sektor jasa keuangan terintegrasi, memainkan peran penting dalam mempermudah akses ini. MNC Finance, misalnya, menawarkan solusi pembiayaan inovatif yang fleksibel (misalnya, pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan) untuk menjangkau UMKM yang kesulitan mengakses layanan perbankan konvensional.

SCF merupakan katalisator yang mengubah UMKM yang telah siap secara teknis (melalui program pengembangan pemasok) menjadi pemasok yang skalabel secara komersial. Tanpa modal kerja yang cepat dan fleksibel, UMKM yang tersertifikasi tidak dapat membeli bahan baku dalam jumlah besar untuk memenuhi kontrak MNC yang didorong oleh friend-shoring. SCF, didukung oleh PO atau jaminan dari MNC (sebagai pembeli anchor), memberikan modal yang diperlukan untuk memenuhi pesanan volume tinggi.

MNC yang menyediakan atau memfasilitasi SCF secara efektif berfungsi sebagai penjamin kredit bagi UMKM di mata lembaga keuangan. Dengan mengaitkan pembiayaan pada aset atau arus kas perdagangan, MNC secara implisit menjamin kualitas dan pembayaran transaksi di masa depan, yang secara signifikan mengurangi risiko bagi pemberi pinjaman dan meningkatkan akses keuangan bagi UMKM.

Dukungan Pemerintah dan Sinergi Keuangan

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya mekanisme ini dan sedang aktif mengembangkan skema pembiayaan rantai pasok untuk UMKM. Sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan MNC diperlukan untuk memastikan bahwa pembiayaan tersedia, terutama untuk menjembatani kesenjangan waktu pembayaran dan menjamin likuiditas yang diperlukan UMKM untuk memenuhi pesanan besar.

Regulasi Domestik: Kebijakan TKDN dan Dampaknya pada Afirmasi UMKM

Kerangka Kebijakan P3DN dan TKDN

Pemerintah Indonesia telah menerapkan kerangka kebijakan yang kuat untuk mendorong industri domestik dan UMKM, yaitu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kebijakan ini adalah basis perhitungan untuk pembelian Produk Dalam Negeri. UMKM memiliki kontribusi krusial terhadap perekonomian nasional, menyumbang 60,5% terhadap PDB dan menyerap 96,9% dari total tenaga kerja pada tahun 2022.

Berbagai peraturan telah dikeluarkan, termasuk Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, yang mewajibkan percepatan P3DN dan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui UMKM.

TKDN sebagai Pendorong Lokalisasi Strategis

Sertifikasi TKDN memainkan peran ganda. Pertama, ia membantu pemerintah mencapai target pembangunan industri, termasuk ekonomi hijau, dan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kedua, ketika MNC berkomitmen untuk menggunakan bahan baku dan jasa lokal demi meningkatkan TKDN, hal ini secara langsung memutar APBN/APBD di dalam negeri, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi biaya logistik dan bea masuk dibandingkan produk impor.

MNC dapat menggunakan TKDN sebagai alat strategis untuk menyelaraskan kepatuhan friend-shoring (kebutuhan pengadaan lokal yang aman) dengan insentif regulasi domestik (insentif pajak dan preferensi pengadaan). Mencapai TKDN yang tinggi melalui kemitraan UMKM memenuhi tujuan keamanan pasokan dan pada saat yang sama berpotensi memberikan MNC keuntungan kompetitif, terutama jika insentif pajak yang terkait dengan TKDN disesuaikan, seperti yang sedang dikaji ulang oleh pemerintah.

Kesenjangan Implementasi TKDN

Meskipun kerangka regulasi sudah ada, penyerapan TKDN masih minim. Tantangan utama yang diidentifikasi adalah keengganan user untuk membeli produk dalam negeri. Alasan keengganan ini tidak hanya terletak pada pertimbangan teknis kualitas barang, tetapi juga pada ketidaksiapan penyedia barang dan jasa dalam negeri (termasuk UMKM) untuk memberikan pelayanan purna jual secara maksimal.

Untuk memaksimalkan dampak TKDN, MNC harus memperluas program pengembangan pemasok mereka untuk mencakup pelatihan “layanan purna jual.” Pelatihan ini harus melampaui produksi (kualitas barang) dan mencakup logistik, garansi, dan dukungan teknis pasca-penjualan. Dengan berinvestasi dalam standar layanan purna jual UMKM, MNC dapat secara signifikan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap produk domestik.

Dampak dan Nilai Tambah Integrasi Rantai Pasok UMKM

Integrasi UMKM ke dalam rantai pasok MNC memberikan manfaat multidimensi yang melampaui sekadar pemenuhan pesanan. Dampak ini mencakup ranah ekonomi makro, regional, dan peningkatan kapabilitas internal UMKM.

Dampak Ekonomi Makro dan Regional

Dampak positif kehadiran MNC dan kolaborasi dengan UMKM telah terbukti secara empiris. Di Sulawesi Selatan, UMKM yang terlibat dalam program kemitraan pengolahan hasil laut mengalami peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 40% dalam kurun waktu dua tahun (2020–2022). Selain itu, jumlah UMKM yang terlibat juga meningkat dari 45 unit menjadi 78 unit.15 Hal ini membuka akses pasar ekspor yang lebih luas, memperkuat kemandirian ekonomi lokal, dan meningkatkan daya saing UMKM.

Di kawasan Karawang dan Bekasi, pusat industri manufaktur, kontribusi MNC telah mendorong peningkatan PDRB sektor pengolahan dan penyerapan ratusan ribu tenaga kerja. Ketika perusahaan menggunakan bahan baku lokal untuk meningkatkan TKDN, masyarakat merasakan manfaat ekonomi secara langsung, mulai dari penghasilan hingga pengembangan infrastruktur lokal.

Peningkatan Kapabilitas Inovasi dan Efisiensi UMKM

Integrasi rantai pasok MNC, khususnya yang melibatkan integrasi pelanggan (yaitu, hubungan langsung dan komunikasi standar dari MNC kepada UMKM), terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kapabilitas inovasi produk pada UMKM di Indonesia. Kemitraan yang kuat memaksa dan memfasilitasi UMKM untuk mengadopsi standar yang lebih tinggi, teknologi baru, dan praktik manajemen mutu yang lebih baik.

Selain itu, kemitraan juga mendorong peningkatan efisiensi operasional. Integrasi sistem rantai pasok, yang biasanya dipromosikan oleh MNC, membantu UMKM mengoptimalkan proses internal mereka.

MNC harus mengukur keberhasilan kemitraan UMKM bukan hanya dari volume pembelian (indikator output), tetapi dari peningkatan kapabilitas inovasi (indikator outcome) UMKM itu sendiri. Kemitraan yang berhasil adalah yang mentransformasi UMKM menjadi entitas yang lebih kompetitif dan mandiri, bukan hanya penerima pesanan pasif, yang merupakan tolok ukur keberlanjutan jangka panjang.

Tantangan Kritis dan Hambatan Struktural

Meskipun peluangnya besar, integrasi UMKM dalam rantai pasok MNC menghadapi tantangan yang kompleks, yang bersumber dari keterbatasan internal UMKM dan hambatan struktural eksternal.

Keterbatasan Internal UMKM

Keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama bagi UMKM. Mereka kekurangan modal untuk melakukan investasi teknologi yang diperlukan untuk scale-up produksi sesuai standar MNC. Selain itu, UMKM menghadapi kesulitan dalam menerapkan standar ESG dan standarisasi internasional, terutama karena biaya kepatuhan yang tinggi dan kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam manajemen kualitas.

Hambatan Eksternal dan Regulasi

- Dominasi PMA di Tier 1: Seperti yang disoroti dalam industri otomotif, struktur rantai pasok yang kaku di mana perusahaan Tier 1 (yang seringkali PMA) lebih memilih menyuplai dari kelompok atau afiliasi mereka sendiri, secara fundamental menghalangi UMKM lokal untuk menembus pasar Tier 1.

- Ego Sektoral Pemerintah: Tantangan struktural terbesar dalam skala nasional adalah adanya ego sektoral di antara kementerian-kementerian terkait. Kondisi ini menghambat sinergi yang diperlukan untuk menciptakan program terpadu yang mendorong UMKM masuk ke dalam ekosistem industri besar, seperti yang telah berhasil dilakukan oleh negara-negara Asia Timur (Korea Selatan, Tiongkok, Jepang).

- Risiko Kontrak (Monopsoni): Dalam pola subkontrak, UMKM menghadapi risiko tekanan harga dari usaha besar (Monopsoni) yang dapat merusak keberlanjutan usaha mereka, meskipun secara formal kemitraan harus bersifat saling menguntungkan. Perlindungan regulasi dan kontrak yang adil sangat diperlukan.

- Infrastruktur dan SDM Canggih: Secara lebih luas, upaya lokalisasi terhambat oleh kesenjangan dalam infrastruktur industri dan kurangnya integrasi teknologi canggih, serta kekurangan tenaga kerja terampil dalam manufaktur modern.

Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis Jangka Panjang

Sintesis Analisis: Kemitraan UMKM sebagai Strategi Triple-Win

Integrasi UMKM ke dalam rantai pasok MNC di Indonesia bukan lagi pilihan sukarela, melainkan keharusan strategis yang didorong oleh perubahan lanskap geopolitik dan regulasi global. MNC yang berhasil mengintegrasikan UMKM akan mendapatkan keuntungan rangkap tiga:

- Resiliensi Geopolitik (Friend-shoring): Mengamankan pasokan domestik yang handal, mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global yang berisiko, dan meningkatkan ketahanan terhadap disrupsi logistik.

- Kepatuhan Global (ESG): Memitigasi risiko sosial (etika kerja) dan lingkungan dalam rantai pasok, memenuhi tuntutan sustainable procurement, dan meningkatkan reputasi merek.

- Peningkatan Nilai Lokal (TKDN/PDB): Memanfaatkan insentif regulasi domestik (TKDN) dan berkontribusi langsung pada pertumbuhan PDB regional dan penyerapan tenaga kerja.

Peta Jalan Implementasi untuk MNC

Untuk mewujudkan potensi kemitraan strategis ini, MNC harus mengadopsi pendekatan developmental yang terstruktur:

- Komitmen Jangka Panjang pada Supplier Development Program (PDP) Tier 2: MNC harus menetapkan program pengembangan pemasok wajib yang berfokus pada pelatihan teknis yang spesifik dan terukur (misalnya, sertifikasi ISO, Quality Management System, dan kepatuhan etika kerja). Program ini harus secara eksplisit menargetkan UMKM di tingkat Tier 2 dan Tier 3 untuk memotong hambatan struktural yang diciptakan oleh pemasok Tier 1 PMA.

- Keuangan Rantai Pasok Terintegrasi: MNC harus menggunakan atau memfasilitasi skema Supply Chain Finance (SCF), memanfaatkan lembaga keuangan internal atau mitra bank untuk menutup kesenjangan pembiayaan modal kerja dan investasi teknologi UMKM. SCF mengubah Purchase Order MNC menjadi agunan, menjadikan UMKM yang tersertifikasi dapat diakses secara finansial.

- Kemitraan yang Berkeadilan dan Transparan: Kontrak kemitraan harus menyertakan klausul yang transparan dan adil untuk mencegah praktik monopsoni (penekanan harga) dan memastikan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan bagi UMKM. MNC harus mendukung diversifikasi pasar UMKM untuk mengurangi risiko isolasi.

Rekomendasi Kebijakan untuk Pemerintah Indonesia

Pemerintah memegang peran penting dalam menciptakan ekosistem yang memungkinkan integrasi UMKM skala besar:

- Mendorong Sinergi Lintas Sektoral (Mengatasi Ego Sektoral): Harus ada upaya terobosan untuk menyatukan mandat dan sumber daya antar kementerian (Kemenkop UKM, Kemenperin, lembaga keuangan) untuk menciptakan one-stop service. Layanan ini harus mengintegrasikan proses sertifikasi kualitas UMKM dengan skema pembiayaan rantai pasok yang didukung pemerintah (SCF).21

- Penguatan Insentif TKDN Kualitas Tinggi: Insentif pajak yang ditawarkan kepada MNC harus dikaitkan tidak hanya pada volume penggunaan komponen domestik, tetapi juga pada keberhasilan MNC dalam meningkatkan standar kualitas dan kapabilitas layanan purna jual UMKM domestik.27 Ini akan mengatasi kelemahan utama dalam penyerapan produk dalam negeri.

Table 1: Integrasi Strategis UMKM: Memadukan Friend-shoring dan ESG

| Pendorong Strategis MNC | Kebutuhan Operasional Kunci | Inisiatif Kemitraan UMKM yang Relevan | Dampak Kuantitatif bagi MNC |

| Mitigasi Risiko Geopolitik (Friend-shoring) | Diversifikasi Sourcing, Strategi Just-In-Case (JIC) | Local Sourcing (Tier 2/3), Kepatuhan Institusional | Peningkatan Ketahanan Rantai Pasok, Kecepatan Respons Pasar, Potensi Insentif Pajak |

| Kepatuhan Keberlanjutan (ESG) | Audit Sosial/Lingkungan, Sustainable Procurement | Pelatihan Etika Tenaga Kerja, Pendampingan Sertifikasi ISO/Mutu, CSR terfokus | Peningkatan Reputasi Merek, Mitigasi Risiko Reputasi, Pemenuhan Target SDGs |

Table 2: Analisis Model Kemitraan Utama dan Risiko Struktural

| Model Kemitraan | Deskripsi Singkat (Regulasi) | Keuntungan bagi UMKM | Risiko Kritis dan Implikasi Jangka Panjang |

| Subkontrak | MNC memberikan sebagian produksi/komponen, bahan baku, dan teknologi. | Transfer teknologi, jaminan pasar, sistem pembayaran terstruktur. | Isolasi grosen kecil, risiko monopsoni (harga input tinggi, harga produk rendah), mengurangi insentif inovasi. |

| Rantai Pasok Manufaktur (Tier 2) | UMKM memasok komponen ke Pemasok Tier 1 MNC. | Eksposur ke standar kualitas industri besar (QMS), peningkatan PDRB regional. | Keterbatasan akses teknologi/pembiayaan, kesulitan menembus Tier 1 yang cenderung PMA. |

| Inti-Plasma | MNC memberikan pembinaan hulu-hilir (manajemen, lahan, pemasaran). | Bimbingan komprehensif, kepastian bahan baku. | Kontrak kualitas produk yang sangat ketat, potensi ketergantungan penuh. |