Surat kepada Bung Pramoedya Ananta Toer

Rantauprapat, Juli 2025

Yang terhormat,

Bung Pram

di mana pun semangatmu kini bersemayam.

Dengan segala kerendahan hati,

aku menulis surat ini—bukan sebagai murid kepada guru,

bukan juga sebagai rakyat kepada pahlawan,

tapi sebagai seorang anak muda yang resah

kepada seorang lelaki yang pernah menolak tunduk,

meski dunia menghempaskannya berulang kali.

Bung,

aku tak tahu apakah zaman ini akan membuatmu murka atau hanya menggeleng lirih.

Kami hidup di antara sinyal dan kabar bohong,

di zaman di mana algoritma lebih dipercaya

daripada kata-kata yang ditulis dengan air mata dan keyakinan.

Di tanah yang dulu kau bela dengan kata,

kebodohan kini bukan sesuatu yang ditakuti,

melainkan sering dijadikan tontonan yang digemari.

Buku-buku tak lagi dibakar, Bung,

karena nyatanya kini tak banyak yang membacanya.

Kebebasan tak lagi dirampas secara terang-terangan,

karena kami sudah dibiasakan hidup dalam sangkar yang terasa nyaman.

Sungguh ironi zaman, Bung.

Kami hidup dalam kebebasan yang semu,

dan terpenjara oleh rasa takut untuk berbeda.

Aku membaca Bumi Manusia diam-diam,

membacanya seperti mendengarkan bisikan masa lalu

yang tetap berdetak dalam nadi sejarah.

Kisah Minke dan Annelies tak sekadar kisah cinta,

tapi pelajaran tentang harga diri, martabat, dan keberanian.

Dan aku bertanya-tanya dalam hati:

jika Minke hidup di zamanku,

akankah ia bersuara?

Ataukah ia akan dikubur oleh kesibukan dan ketakutan seperti kami?

Bung Pram,

aku iri pada keberanianmu.

Iri pada keteguhanmu menulis walau pena harus kau ciptakan dari tulang,

kertas dari ingatan,

dan pembaca dari masa depan.

Kau dipenjara karena menulis,

sementara hari ini,

banyak yang menulis justru demi membungkam yang lain.

Aku tak ingin memuja,

karena kau pun tak pernah meminta dipuja.

Tapi izinkan aku belajar dari jejakmu,

tentang bagaimana menulis tanpa harap disukai,

berkata jujur meski dibenci,

dan berdiri meski ditinggalkan.

Kau pernah berkata,

“Orang boleh pandai setinggi langit,

tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan sejarah.”

Hari ini aku ingin percaya bahwa menulis

masih bisa menjadi perlawanan—

meski sunyi,

meski panjang,

meski menyakitkan.

Bung,

di tengah arus cepat zaman,

aku hanya ingin menjadi manusia.

Bukan mesin, bukan angka,

bukan konsumen yang terus-menerus lapar tanpa tahu arah.

Aku ingin menulis,

seperti kau menulis:

bukan karena yakin akan menang,

tapi karena yakin akan kebenaran.

Dari seorang manusia indonesia

yang sedang belajar berani,

APN

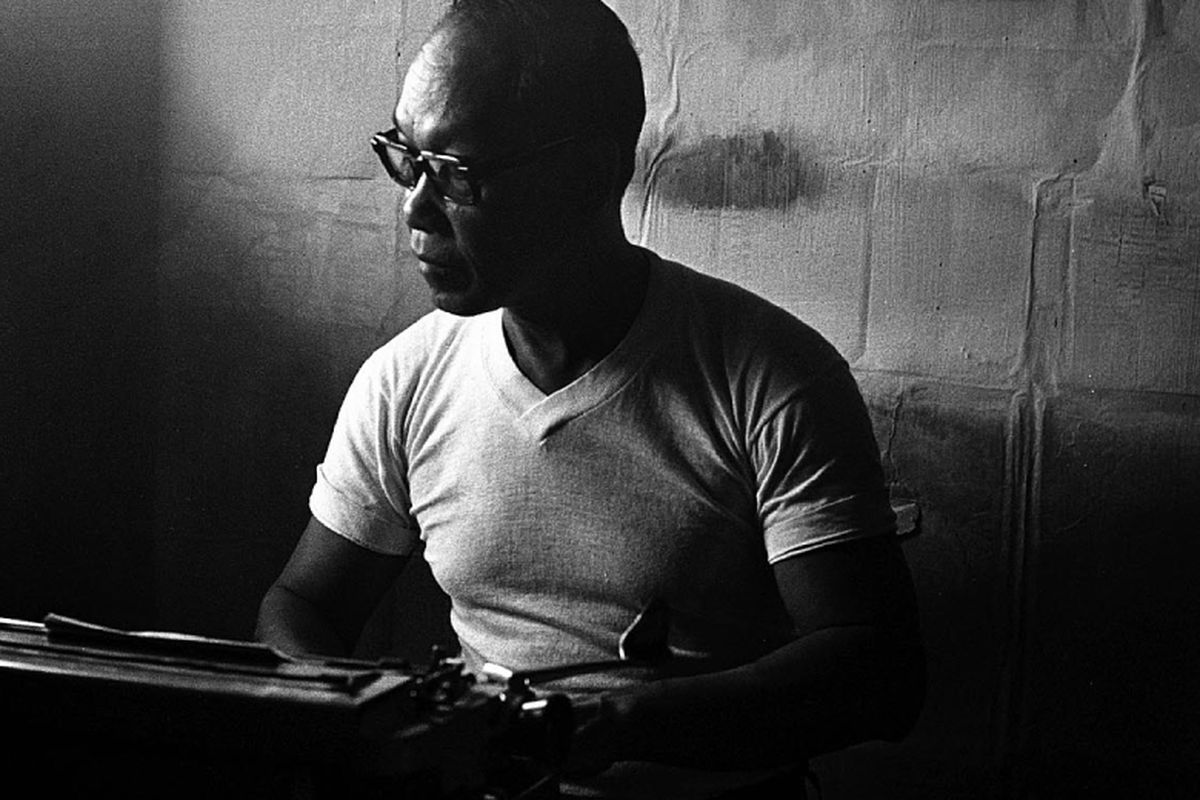

Balasan Surat: Dari Pulau Buru yang Tak Lagi Ada

Tanpa tanggal,

di ruang antara kata dan ingatan.

Kepada

Bung APN yang menulis dengan resah,

yang kusebut saudara dalam semangat.

Salam dan hormat dariku,

seorang tua yang telah lama tidak berjalan di trotoar sejarah,

tetapi masih mendengar detaknya—dalam sunyi.

Aku membaca suratmu,

dengan hati yang berat namun penuh harap.

Berat—karena kenyataan yang kau lukiskan tentang bangsaku hari ini

tak jauh dari luka yang dulu kucatat dengan kuku dan sisa-sisa ingatan.

Dan penuh harap—karena di antara kebisingan zamanmu,

masih ada yang berani bertanya,

masih ada yang mencari,

masih ada yang menulis dengan jujur.

Bung APN,

kau menyebut dirimu takut, bingung, bahkan iri.

Itu baik.

Kebingungan adalah awal dari kesadaran.

Ketakutan adalah tanda bahwa kau masih hidup.

Dan rasa iri kepada keberanian,

adalah cermin bahwa dalam dirimu ada api yang sedang mencari kayu bakar.

Aku bukan orang besar.

Aku hanya manusia yang menolak dilupakan.

Yang tahu bahwa dalam bangsa ini,

kejahatan terbesar bukan hanya pembunuhan,

melainkan pelupaan yang disengaja.

Aku menulis karena itu satu-satunya hal yang bisa kulakukan

untuk tetap waras di tengah kegilaan.

Karena menulis adalah cara paling jujur untuk mengatakan,

“Aku tidak setuju.”

Bukan dengan amarah kosong,

tapi dengan kesaksian.

Dengan bukti.

Dengan cinta.

Kau bilang zamanmu penuh algoritma,

penuh kata-kata tanpa makna.

Biarlah begitu.

Karena sejarah selalu berulang dalam bentuk berbeda.

Hari ini, alat penindasnya bukan lagi senapan,

melainkan layar.

Tapi kau punya senjata yang sama:

kesadaran,

dan kemampuan untuk bertanya.

Jangan remehkan suaramu,

meski kecil.

Karena satu kalimat jujur

jauh lebih keras dari seribu teriakan palsu.

Bumi ini butuh lebih banyak orang yang menulis

bukan demi pengikut,

bukan demi pasar,

tapi demi kemanusiaan.

Kau bertanya,

apakah menulis masih punya makna?

Aku jawab: ya,

karena selama ada manusia yang mampu merasakan perih,

kata-kata akan tetap dibutuhkan.

Dan jangan takut dilupakan,

karena yang kau tulis hari ini bukan untuk disukai sekarang,

tapi untuk ditemukan oleh mereka yang belum lahir.

Aku pun pernah menulis untuk masa depan yang tak pasti.

Dan kini kau membacanya.

Itu artinya:

aku tidak pernah benar-benar hilang.

Begitu pula kau,

jika terus menulis.

Teruslah resah.

Teruslah menulis.

Teruslah menjadi manusia.

Dari yang dulu pernah disebut “tahanan nomor 1,”

tapi lebih suka disebut penulis,

Pramoedya Ananta Toer

(dengan tinta dari hati, bukan pena)

Ditulis dengan imajiner oleh : Ade Parlaungan Nasution