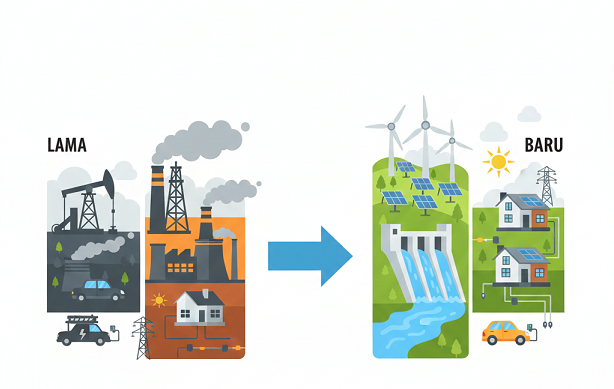

Narasi pembangunan global kontemporer sedang berada di titik persimpangan yang menentukan, di mana transisi dari sistem energi fosil ke sistem energi terbarukan bukan lagi sekadar pilihan teknologi, melainkan sebuah keharusan sistemik untuk menjaga kelangsungan planet. Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition atau JET) muncul sebagai kerangka kerja yang melampaui dekarbonisasi teknis, dengan menekankan bahwa peralihan menuju ekonomi rendah karbon harus dilakukan secara inklusif, memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat, pekerja, atau negara yang tertinggal dalam proses transformasi ini. Di negara-negara miskin dan berkembang (Least Developed Countries/LDCs), investasi pada energi terbarukan memegang peran ganda: sebagai instrumen mitigasi krisis iklim yang eksistensial dan sebagai penggerak utama penciptaan lapangan kerja hijau yang dapat mengentaskan kemiskinan sistemik. Namun, implementasi visi ini menghadapi tantangan struktural yang kompleks, mulai dari ketimpangan akses modal global hingga kebutuhan mendesak akan restrukturisasi pasar tenaga kerja yang masif.

Landasan Teoretis dan Kerangka Prinsip Transisi Berkeadilan

Memahami transisi energi berkeadilan memerlukan tinjauan mendalam terhadap berbagai teori yang mendasarinya. Setidaknya terdapat lima teori utama yang memberikan perspektif berbeda namun saling melengkapi dalam merumuskan kebijakan energi yang adil. Pertama, teori berorientasi tenaga kerja berfokus pada dampak transisi terhadap pekerja di sektor energi fosil, dengan tujuan menciptakan pekerjaan yang layak dan memastikan perlindungan sosial selama masa peralihan. Kedua, teori terintegrasi memadukan keadilan iklim, keadilan energi, dan keadilan lingkungan untuk menciptakan kebijakan yang holistik. Ketiga, teori sosio-teknis memahami transisi sebagai perubahan struktural dalam teknologi, kebijakan, dan praktik sosial yang saling terkait. Keempat, teori strategi tata kelola menekankan pentingnya keterlibatan banyak aktor untuk memfasilitasi transformasi sistemik. Terakhir, teori persepsi publik menyoroti pentingnya penerimaan sosial dalam keberhasilan kebijakan energi baru.

Dalam tataran praktis, prinsip keadilan iklim mencakup distribusi manfaat dan beban secara merata. Keadilan distributif menuntut pembagian beban aksi iklim berdasarkan tingkat emisi historis dan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Hal ini diperkuat oleh prinsip Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC) yang diakui dalam Perjanjian Paris, di mana negara maju memikul tanggung jawab lebih besar dalam menyediakan pendanaan dan transfer teknologi ke negara berkembang. Selain itu, keadilan prosedural menjamin transparansi dan partisipasi penuh kelompok rentan dalam pengambilan keputusan, sementara keadilan rekognitif mengakui hak-hak masyarakat adat, perempuan, dan kelompok miskin sebagai aktor sah dalam kebijakan iklim.

| Dimensi Keadilan | Fokus Utama | Mekanisme Implementasi |

| Distributif | Distribusi beban dan manfaat | Alokasi dana hibah, pajak karbon, dan subsidi energi bersih |

| Prosedural | Partisipasi dan transparansi | Konsultasi publik, pelibatan serikat pekerja, dan audit sosial |

| Rekognitif | Pengakuan identitas dan hak | Perlindungan hak ulayat dan inklusi GEDSI dalam proyek EBT |

| Korektif | Pemulihan dan tanggung jawab | Reparasi kerusakan lingkungan dan dana Loss and Damage |

| Sosio-Ekonomi | Penciptaan lapangan kerja | Program pelatihan ulang (reskilling) dan diversifikasi ekonomi |

Transisi energi yang adil juga harus bersifat transformatif, menggeser paradigma ekonomi dari model ekstraktif yang sentralistik menuju model ekonomi regeneratif dan demokratis. Di Indonesia, misalnya, prinsip ini tercermin dalam upaya mengintegrasikan Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam setiap investasi energi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Tanpa landasan hukum yang kuat, komitmen politik untuk transisi yang adil tidak akan berubah menjadi hasil yang nyata bagi masyarakat.

Analisis Investasi Energi Terbarukan Global dan Imbalans EMDE

Meskipun investasi energi bersih secara global terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, distribusi aliran modal tersebut masih sangat timpang. Pada tahun 2024, dunia menginvestasikan hampir dua kali lebih banyak pada energi bersih dibandingkan energi fosil. Namun, negara-negara pasar berkembang dan ekonomi berkembang (Emerging Market and Developing Economies/EMDE) di luar China hanya menyumbang sekitar 15% dari total belanja energi bersih global. Ketimpangan ini sangat kontras dengan fakta bahwa wilayah tersebut merupakan rumah bagi 65% populasi dunia dan menjadi pusat pertumbuhan permintaan energi di masa depan.

Ketimpangan Regional dan Hambatan Modal

Investasi energi terbarukan yang terkonsentrasi di negara maju dan China meninggalkan negara-negara miskin dalam kondisi kerentanan energi. Di Afrika, meskipun terdapat potensi sumber daya yang melimpah, investasi energi terbarukan tetap rendah, hanya mencakup kurang dari 1% dari total kapasitas solar PV dan angin dunia. Rendahnya minat investor swasta di wilayah ini sering kali disebabkan oleh risiko persepsi yang tinggi dan ketidakpastian regulasi.

Biaya modal (Weighted Average Cost of Capital/WACC) menjadi faktor penentu utama dalam kelayakan proyek energi terbarukan. Karakteristik proyek energi bersih yang membutuhkan investasi awal yang besar (upfront cost) namun memiliki biaya operasional rendah membuat model bisnisnya sangat sensitif terhadap tingkat suku bunga. Di banyak negara berkembang, WACC untuk proyek energi bersih setidaknya dua hingga tiga kali lebih tinggi dibandingkan di negara maju.

| Negara/Wilayah | WACC Nominal Solar PV (2024) | Hambatan Utama |

| Negara Maju | 3.5% – 5.5% | Permasalahan perizinan dan integrasi grid |

| Brazil | 11.5% – 12.5% | Volatilitas mata uang dan ketidakpastian politik |

| India | 10.0% – 11.5% | Keterbatasan infrastruktur grid dan hambatan lahan |

| Indonesia | 8.5% – 11.0% | Dominasi batu bara dan ketidakpastian kebijakan EBT |

| Afrika Selatan | 11.0% – 13.5% | Krisis utang negara dan kerentanan utilitas publik |

| Vietnam | 8.5% – 10.0% | Risiko perubahan regulasi dan hambatan transmisi |

Tingginya biaya modal ini menciptakan “lingkaran setan” di mana negara-negara miskin terpaksa terus mengandalkan energi fosil yang murah di awal namun mahal dalam jangka panjang secara lingkungan dan kesehatan. Selain itu, kurangnya pinjaman dalam mata uang lokal (local-currency lending) memaksa negara berkembang untuk mengambil pinjaman dalam mata uang keras (seperti USD), yang meningkatkan risiko gagal bayar saat terjadi depresiasi mata uang nasional.

Peran Lembaga Pembiayaan Pembangunan (DFI)

Lembaga Pembiayaan Pembangunan (Development Finance Institutions/DFI) diharapkan dapat menjembatani kesenjangan investasi ini melalui penyediaan modal lunak dan instrumen mitigasi risiko. Namun, data menunjukkan bahwa kontribusi DFI saat ini masih sangat minim, hanya mencakup sekitar 1% dari total investasi energi global. Lebih jauh lagi, dukungan DFI didominasi oleh instrumen utang (lebih dari 90%), sementara hibah hanya mencakup 6% dan ekuitas hanya 3%. Ketergantungan pada utang non-konsesional ini justru dapat memperparah beban utang negara-negara miskin.

Perbaikan dalam strategi DFI sangat mendesak, termasuk peningkatan penggunaan instrumen de-risking seperti penjaminan kredit dan asuransi risiko politik. Penggunaan dana publik secara strategis terbukti dapat memobilisasi modal swasta dengan rasio USD 3-7 untuk setiap USD 1 dana publik yang digunakan. Selain itu, penyediaan fasilitas persiapan proyek (project preparation facilities) dapat membantu negara berkembang meningkatkan kualitas teknis dan finansial proyek mereka sehingga lebih menarik bagi investor institusional internasional.

Dampak Sosio-Ekonomi: Penciptaan Lapangan Kerja Hijau

Investasi pada energi terbarukan bukan sekadar upaya penurunan emisi, melainkan mesin penggerak ekonomi yang sangat efektif. Sektor energi bersih secara konsisten menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja yang melampaui rata-rata pasar tenaga kerja secara keseluruhan. Pada tahun 2023, sektor energi terbarukan mempekerjakan setidaknya 16,2 juta orang di seluruh dunia, meningkat tajam dari 13,7 juta pada tahun 2022.

Intensitas Tenaga Kerja dan Perbandingan Teknologi

Sektor energi terbarukan memiliki intensitas tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan sektor fosil, terutama pada fase konstruksi dan manufaktur. Solar PV tetap menjadi pemberi kerja terbesar, mewakili sekitar 44% dari total tenaga kerja energi terbarukan dunia. Di Amerika Serikat, pertumbuhan lapangan kerja energi bersih pada tahun 2024 mencapai tiga kali lipat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara umum.

| Sektor Teknologi | Lapangan Kerja Global 2023 (Juta) | Karakteristik Tenaga Kerja |

| Solar PV | 7,1 | Padat karya pada konstruksi, manufaktur, dan instalasi |

| Biofuel Cair | 2,8 | Terkait erat dengan rantai pasok pertanian dan pedesaan |

| Hidroelektrik | 2,3 | Fokus pada O&M (dua pertiga) dan konstruksi baru |

| Energi Angin | 1,5 | Kebutuhan tinggi akan teknisi terspesialisasi dan manufaktur komponen |

| Efisiensi Energi | ~2,4 (USA saja) | Melibatkan auditor energi, teknisi HVAC, dan konstruksi bangunan |

Pertumbuhan ini menawarkan peluang bagi pekerja di sektor fosil yang sedang mengalami penurunan struktural, seperti batu bara. Namun, transisi ini tidak terjadi secara otomatis. Dibutuhkan kebijakan industri yang mendukung pelokalan rantai pasokan guna memastikan manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh negara-negara produsen teknologi besar seperti China.

Kualitas Pekerjaan, Inklusivitas, dan Gender

Penciptaan lapangan kerja dalam transisi energi juga harus memperhatikan aspek kualitas dan inklusivitas. Pekerjaan yang diciptakan harus merupakan “pekerjaan yang layak” (decent work) dengan upah yang kompetitif, kondisi kerja yang aman, dan penghormatan terhadap hak-hak buruh. Dalam hal keragaman, sektor energi terbarukan menunjukkan kemajuan dalam keterwakilan perempuan dibandingkan sektor fosil. Perempuan memegang sekitar 30% hingga 40% pekerjaan di sektor solar PV dan angin, lebih tinggi daripada rata-rata 25% di sektor minyak, gas, dan pertambangan batu bara.

Meskipun demikian, tantangan besar tetap ada pada tingkat manajemen dan posisi teknis tingkat tinggi di mana keterwakilan perempuan masih rendah. Investasi pada pendidikan dan pelatihan teknis (TVET) yang responsif gender serta kebijakan yang mendukung keseimbangan kehidupan kerja sangat krusial untuk memastikan perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam ekonomi hijau. Di tingkat lokal, pengembangan energi terdistribusi di wilayah terpencil dapat memberdayakan perempuan sebagai pengusaha energi, meningkatkan pendapatan rumah tangga sekaligus kualitas hidup komunitas.

Just Energy Transition Partnership (JETP): Analisis Implementasi

Skema JETP merupakan salah satu inovasi pembiayaan iklim paling ambisius yang dirancang untuk membantu negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada batu bara untuk beralih ke energi bersih tanpa menimbulkan disrupsi sosio-ekonomi yang parah. Program ini melibatkan komitmen pendanaan besar dari negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG).

Kemajuan di Negara Mitra

Hingga tahun 2025, JETP telah diluncurkan di empat negara kunci dengan total janji pendanaan yang melebihi USD 50 miliar. Setiap kemitraan disesuaikan dengan profil energi unik masing-masing negara.

| Negara | Pledges Pendanaan | Fokus Utama Strategis | Status 2025 |

| Afrika Selatan | USD 11,6 Miliar | Dekarbonisasi sektor listrik dan pensiun PLTU | Tantangan dalam penyerapan dana hibah dan stabilitas grid |

| Indonesia | USD 20 Miliar | CIPP, pensiun PLTU dini, dan percepatan EBT | Fokus pada investasi grid dan manufaktur lokal EBT |

| Vietnam | USD 15,5 Miliar | Rencana Mobilisasi Sumber Daya (RMP) | Tantangan regulasi dan hambatan teknis integrasi angin/surya |

| Senegal | EUR 2,5 Miliar | Target 40% EBT pada 2030 | Implementasi awal dengan fokus pada efisiensi biaya listrik |

Di Indonesia, JETP telah menghasilkan Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) yang menguraikan enam area fokus investasi, termasuk percepatan EBT variabel, repurposing PLTU batu bara, dan peningkatan rantai pasok lokal. Namun, kemajuan di lapangan masih dianggap lambat. Salah satu tantangan utama adalah dominasi pinjaman komersial dalam paket pendanaan JETP, yang meningkatkan beban utang negara penerima. Selain itu, adanya “celah” (loophole) bagi pembangunan PLTU Captive di kawasan industri pengolahan mineral di Indonesia terus menjadi perdebatan karena berpotensi meningkatkan agregat emisi karbon nasional.

Dampak Geopolitik dan Penarikan Diri Amerika Serikat

Dinamika politik global memberikan tekanan tambahan pada kerangka kerja JETP. Penarikan diri Amerika Serikat dari Perjanjian Paris dan komitmen JETP pada awal 2025 di bawah pemerintahan Trump telah memaksa negara-negara IPG lainnya, terutama Jerman dan Jepang, untuk mengambil peran kepemimpinan yang lebih besar. Di Indonesia, Jerman telah dipastikan menggantikan posisi AS sebagai pemimpin bersama (co-lead) dalam sekretariat JETP. Meskipun penarikan diri AS dipandang oleh sebagian pihak sebagai hambatan, analis lain berpendapat bahwa hal ini justru dapat memperkuat fokus mitra lainnya pada tujuan dekarbonisasi murni tanpa hambatan dari agenda ekspor gas fosil (LNG) yang sebelumnya didorong oleh AS.

Energi Terbarukan Terdesentralisasi (DRE) dan Ketahanan Pedesaan

Bagi negara-negara miskin dengan topografi menantang dan infrastruktur grid yang lemah, energi terbarukan terdesentralisasi (DRE) seperti sistem surya rumah tangga (SHS) dan minigrid adalah kunci untuk mencapai akses energi universal. DRE memungkinkan komunitas terpencil untuk melewati fase pembangunan grid terpusat yang mahal dan lambat, langsung menuju sistem energi yang bersih dan tangguh.

Transformasi Livelihood Melalui Elektrifikasi Desa

Akses terhadap listrik di pedesaan memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang luar biasa terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi. Di Kenya dan Tanzania, elektrifikasi melalui DRE telah berkorelasi langsung dengan peningkatan layanan kesehatan primer.

- Kesehatan Reproduksi dan Anak: Listrik memungkinkan pusat kesehatan di desa untuk memiliki pencahayaan saat persalinan malam hari dan menyimpan vaksin dalam kulkas medis, yang terbukti menurunkan angka kematian bayi dan ibu.

- Pendidikan: Pencahayaan di malam hari memperpanjang waktu belajar anak-anak dan memungkinkan penggunaan perangkat digital di sekolah pedesaan.

- Kemandirian Ekonomi: Penggunaan energi untuk aktivitas produktif, seperti pompa air untuk irigasi tenaga surya dan alat pengolahan pasca-panen, meningkatkan produktivitas pertanian dan menciptakan usaha kecil baru.

Model Bisnis Sosial: Pembelajaran dari Bangladesh

Grameen Shakti di Bangladesh menjadi model rujukan global dalam hal penyediaan energi terbarukan bagi masyarakat miskin melalui pendekatan pasar yang berkelanjutan. Dengan menginstal lebih dari 1,5 juta sistem surya rumah tangga melalui mekanisme pembiayaan mikro, Grameen Shakti tidak hanya mengurangi penggunaan minyak tanah yang berpolusi tetapi juga menciptakan ribuan “pengusaha hijau” di tingkat lokal. Pelatihan bagi perempuan sebagai teknisi energi terbarukan di Grameen Technology Centers (GTC) menunjukkan bahwa transisi energi dapat menjadi sarana pemberdayaan gender yang efektif di negara berkembang.

| Komponen Model Grameen Shakti | Fungsi dan Dampak |

| Pembiayaan Mikro | Menjadikan teknologi EBT terjangkau bagi rumah tangga berpenghasilan rendah |

| Teknisi Lokal | Menciptakan lapangan kerja di desa dan menjamin layanan purna jual yang andal |

| GTC (Pusat Teknologi) | Melatih perempuan pedesaan dalam perakitan dan perawatan komponen sistem surya |

| Linkage Pendapatan | Menghubungkan akses listrik dengan mesin jahit, pengisian daya ponsel, dan komputer |

Keberhasilan model ini menegaskan bahwa transisi energi di negara miskin harus didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat lokal (bottom-up approach) daripada sekadar proyek infrastruktur besar yang bersifat top-down.

Mitigasi Krisis Iklim dan Penghindaran Penguncian Karbon

Negara-negara miskin saat ini berada pada risiko “penguncian karbon” (carbon lock-in), di mana keputusan investasi hari ini akan menentukan profil emisi mereka selama empat puluh tahun ke depan. Pembangunan PLTU baru di negara berkembang bukan hanya ancaman bagi target 1,5°C global, tetapi juga berisiko menjadi “aset terdampar” (stranded assets) di masa depan saat regulasi karbon global semakin ketat.

Ambisi NDC dan Tantangan Realisasi

Hingga tahun 2025, banyak negara berkembang termasuk Indonesia telah memperbarui janji iklim mereka melalui Second Nationally Determined Contribution (SNDC). Indonesia menargetkan puncak emisi pada tahun 2030 dan pencapaian Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat. SNDC Indonesia yang baru mencakup sektor yang lebih luas, termasuk potensi ekonomi biru dan pengelolaan lahan yang lebih ketat.

Namun, kesenjangan antara kebijakan energi nasional dan komitmen iklim masih lebar. Di Indonesia, meskipun target energi terbarukan ambisius, rencana pembangunan pembangkit listrik (RUPTL) masih mencakup penambahan kapasitas fossil dalam jumlah signifikan. Ketergantungan pada teknologi seperti Clean Coal Technology (CCT) dan pemanfaatan biomassa pada PLTU eksisting dikritik sebagai solusi semu yang hanya memperpanjang umur operasional aset fosil daripada melakukan dekarbonisasi sejati.

Dana Kerugian dan Kerusakan (Loss and Damage Fund)

Sebagai pengakuan atas dampak perubahan iklim yang sudah tidak dapat dihindari, operasionalisasi Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD) menjadi pilar ketiga dalam aksi iklim global setelah mitigasi dan adaptasi. Pada April 2025, dana ini memulai fase uji coba dengan menyetujui pendanaan start-up sebesar USD 250 juta untuk mendukung pemulihan jangka panjang dan rekonstruksi di negara-negara yang paling terdampak bencana iklim. Meskipun langkah ini disambut baik, jumlah dana yang tersedia saat ini (sekitar USD 788 juta pledged) masih sangat kecil dibandingkan kebutuhan nyata yang diperkirakan mencapai USD 400 miliar per tahun.

LDCs terus menyerukan agar mekanisme pendanaan ini bersifat otomatis, dapat diprediksi, dan tidak menambah beban utang negara berkembang. Keadilan iklim menuntut agar negara-negara yang paling bertanggung jawab atas emisi historis menyediakan dana reparasi yang memadai bagi mereka yang paling menderita akibat krisis ini.

Rekomendasi Strategis dan Jalan Menuju 2030

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap tren investasi, dinamika pasar tenaga kerja, dan perkembangan kebijakan global, beberapa rekomendasi strategis diusulkan untuk mempercepat transisi energi berkeadilan di negara-negara miskin:

- Reformasi Arsitektur Keuangan Global: DFI dan lembaga multilateral harus mengalihkan fokus dari pinjaman komersial menuju instrumen hibah dan modal ekuitas. Diperlukan penciptaan fasilitas lindung nilai mata uang (currency hedging) yang terjangkau untuk menurunkan risiko bagi investasi swasta di EMDE.

- Penguatan Kebijakan Industri Hijau: Negara berkembang perlu mengembangkan peta jalan industri yang jelas untuk menarik investasi pada rantai pasok energi terbarukan domestik. Hal ini mencakup pemberian insentif bagi manufaktur komponen EBT lokal dan pembangunan infrastruktur grid yang modern.

- Investasi Masif pada Modal Manusia: Pendidikan dan pelatihan ulang (reskilling) harus menjadi prioritas nasional. Pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri EBT di masa depan, dengan penekanan pada inklusivitas perempuan dan pemuda.

- Integrasi Partisipasi Publik yang Bermakna: Proses perencanaan energi harus bersifat transparan dan partisipatif. Keadilan prosedural menjamin bahwa masyarakat terdampak memiliki suara dalam perumusan kebijakan, sehingga mencegah terjadinya konflik agraria dan sosial dalam pembangunan proyek EBT.

- Sinkronisasi Rencana Energi dan Target Iklim: Pemerintah harus memastikan bahwa dokumen perencanaan energi (seperti RUPTL di Indonesia) selaras dengan target yang ditetapkan dalam NDC. Pensiun dini PLTU batu bara harus dilakukan dengan strategi kompensasi dan diversifikasi ekonomi yang kuat untuk wilayah pertambangan.

Transisi energi berkeadilan bukan sekadar target teknokratis untuk menurunkan suhu bumi, melainkan sebuah kontrak sosial baru antara negara, industri, dan masyarakat. Investasi pada energi terbarukan di negara-negara miskin adalah kunci untuk memutus belenggu kemiskinan energi sekaligus melindungi planet dari bencana iklim yang lebih parah. Keberhasilan agenda ini akan menjadi ujian bagi solidaritas kemanusiaan dan kepemimpinan global dalam menghadapi tantangan terbesar di abad ke-21.