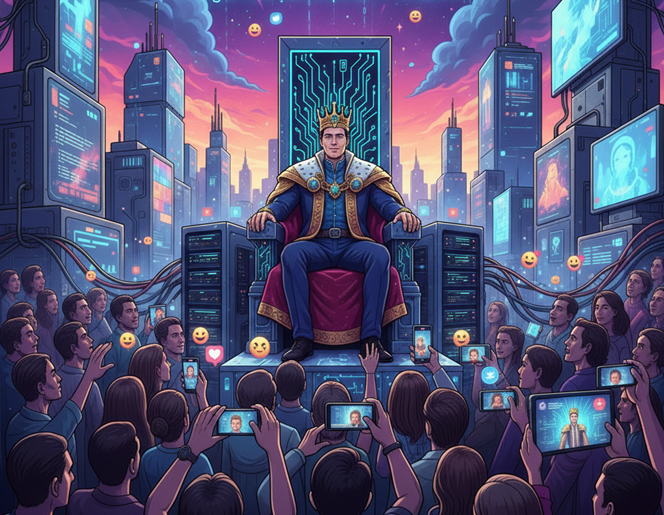

Dunia kontemporer tengah menyaksikan pergeseran tektonik dalam distribusi kekuasaan global yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Jika secara historis kekuasaan tertinggi berada di tangan negara bangsa dan para politisi yang dipilih secara demokratis, pada dekade ketiga abad ke-21, otoritas tersebut mulai berpindah ke tangan para pemegang kode algoritma dan pemilik infrastruktur digital global. Fenomena ini melahirkan apa yang disebut sebagai “Mesias Teknologi”—tokoh-tokoh miliarder yang memandang diri mereka bukan sekadar pengusaha, melainkan arsitek masa depan kemanusiaan. Namun, di balik narasi penyelamatan spesies dan kemajuan tanpa batas, muncul bayang-bayang “Monarki Digital” yang mengancam prinsip-prinsip dasar demokrasi, privasi, dan kedaulatan negara.

Analisis ini akan mengeksplorasi bagaimana para penguasa teknologi ini membangun kekuatan yang melampaui batas-batas negara, menggunakan kendali atas algoritma sebagai alat pemerintahan baru yang sering kali luput dari pengawasan hukum tradisional. Dengan fokus pada tokoh-tokoh utama seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan Peter Thiel, laporan ini akan membedah dialektika antara ambisi utopis mereka dengan dampak nyata bagi tatanan global. Pesan utamanya sangat jelas: di era digital, kedaulatan tidak lagi ditentukan oleh garis wilayah di peta, melainkan oleh siapa yang menguasai aliran data dan logika perangkat lunak yang mengatur kehidupan publik.

Fondasi Intelektual: Pencerahan Gelap dan Kebangkitan Monarki Teknokratis

Kebangkitan kekuasaan absolut para elit Silicon Valley tidak terjadi dalam ruang hampa ideologis. Terdapat sebuah gerakan intelektual radikal yang dikenal sebagai Neoreaction (NRx) atau “Pencerahan Gelap” (Dark Enlightenment) yang memberikan landasan teoretis bagi penolakan terhadap demokrasi liberal. Gerakan ini berakar pada kritik tajam terhadap inefisiensi sistem demokratis, yang dianggap sebagai mekanisme yang lamban, birokratis, dan tidak mampu menghadapi tantangan percepatan teknologi di masa depan.

Para pendukung NRx mengusulkan restrukturisasi mendalam terhadap tata kelola politik, menggantikan partisipasi massa dan kompetisi elektoral dengan model monarki teknokratis. Dalam visi ini, masyarakat dikelola seperti sebuah perusahaan korporat di bawah kepemimpinan seorang “CEO-Monarki” yang memiliki otoritas terpusat dan didukung oleh para pakar teknis yang tidak dipilih oleh rakyat. Peter Thiel, salah satu pemodal ventura paling berpengaruh di dunia, telah lama dikaitkan dengan ide-ide ini melalui hubungannya dengan filsuf politik Curtis Yarvin. Yarvin berpendapat bahwa demokrasi tidak berfungsi dan negara harus dijalankan sebagai kediktatoran yang efisien, menggabungkan otoritas tradisional dengan manajemen algoritma tingkat tinggi.

Ideologi ini menciptakan dikotomi antara “sang pembangun” (para elit teknologi) dan “para parasit” (birokrasi pemerintah dan massa rakyat). Melalui manifesto seperti “Techno-Optimist Manifesto” karya Marc Andreessen, pertumbuhan teknologi diposisikan sebagai satu-satunya sumber kemajuan moral dan peradaban. Dalam pandangan ini, segala bentuk regulasi atau perlambatan terhadap inovasi teknologi dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, para kritikus menunjukkan bahwa optimisme ini sering kali mengabaikan konsekuensi sosial, seperti eksploitasi data, degradasi lingkungan, dan penghancuran privasi, demi mengejar “akselerasi efektif” (e/acc) menuju singularitas teknologi.

Hege-moni Ekonomi: Ketika Kapitalisasi Pasar Menjadi Kedaulatan Baru

Kekuatan para raja digital ini didukung oleh konsentrasi modal yang sangat masif, yang dalam banyak kasus melampaui kemampuan finansial sebagian besar negara di dunia. Pada pertengahan tahun 2024, gabungan kapitalisasi pasar dari sepuluh perusahaan teknologi terbesar di Amerika Serikat mencapai angka fantastis sebesar 18,2 triliun dolar AS. Angka ini hampir setara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) seluruh negara China, kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia.

Perbandingan Kekuatan Ekonomi: Korporasi Teknologi vs. Negara Bangsa

| Entitas | Status | Nilai Pasar / PDB (Estimasi 2021-2025) | Perbandingan Relatif | |

| Top 10 Perusahaan Teknologi AS | Korporasi | $18,2 Triliun (2024) | Setara dengan PDB China | |

| Apple Inc. | Korporasi | >$3 Trillion (2024) | 3x lebih besar dari PDB Swiss | |

| Microsoft | Korporasi | ~$3 Trillion (2024) | Lebih besar dari PDB Kanada atau Rusia | |

| Nvidia | Korporasi | ~$3 Trillion (2024) | Melampaui Alphabet dan Amazon | |

| Amazon | Korporasi | >$2 Trillion (2024) | Lebih besar dari PDB Belanda | |

| Saudi Aramco | Korporasi | ~$1,8 Trillion (2021) | 2,5x lebih besar dari PDB Arab Saudi |

Dominasi ekonomi ini memberikan apa yang disebut sebagai “kekuatan infrastruktural”—otoritas swasta yang berasal dari kontrol atas fondasi teknis kecerdasan buatan (AI), komputasi awan, dan rantai pasokan semikonduktor global. Perusahaan-perusahaan ini bertindak sebagai “panglima perang digital” (digital warlords) yang beroperasi di luar batas-batas regulasi domestik dan pengawasan multilateral. Mereka menentukan siapa yang memiliki akses ke teknologi maju dan dengan syarat apa, secara efektif menetapkan aturan global yang melampaui kedaulatan negara.

Elon Musk: Kaisar Satelit dan Diplomasi Berbasis Whim

Elon Musk mewakili manifestasi paling nyata dari Mesias Teknologi yang menjalankan peran geopolitik secara mandiri. Melalui SpaceX dan layanan internet satelit Starlink, Musk telah membangun infrastruktur yang kini dianggap sebagai aset strategis kritis bagi banyak negara, termasuk militer Amerika Serikat. Dominasi Starlink di orbit bumi rendah (LEO) memberikan Musk kemampuan untuk mendikte hasil dari konflik internasional, sebuah kekuasaan yang secara historis hanya dimiliki oleh kepala negara atau komandan militer tertinggi.

Selama invasi Rusia ke Ukraina, Starlink menjadi tulang punggung komunikasi militer Kyiv. Namun, insiden pada akhir September 2022 menunjukkan sisi gelap dari ketergantungan ini. Musk dilaporkan memerintahkan insinyurnya untuk mematikan cakupan Starlink di dekat pantai Crimea untuk menggagalkan serangan drone bawah laut Ukraina terhadap armada Rusia. Alasan Musk adalah ketakutan pribadinya akan eskalasi nuklir—sebuah penilaian geopolitik yang dilakukan secara sepihak oleh seorang warga sipil. Tindakan ini secara langsung mengubah garis depan pertempuran dan memicu kekhawatiran global mengenai bagaimana satu individu dapat memegang “hasil dari sebuah perang di tangannya sendiri”.

Implikasi Geopolitik dan Keamanan Starlink

Ketergantungan pada Starlink menciptakan risiko baru bagi kedaulatan nasional yang mencakup beberapa dimensi utama:

- Ketergantungan Infrastruktur Kritis: Negara-negara yang mengandalkan Starlink untuk konektivitas broadband secara efektif menyerahkan kontrol atas infrastruktur digital mereka kepada entitas swasta eksternal. Hal ini menciptakan kerentanan yang dapat dieksploitasi selama konflik atau perselisihan diplomatik.

- Otoritas Tanpa Regulasi: Martha Lane Fox, anggota parlemen Inggris, memperingatkan bahwa dominasi global Musk mencontohkan bahaya kekuasaan yang terpusat di domain yang tidak teregulasi, di mana akses ke infrastruktur vital ditentukan oleh “keinginan sesaat” (whims) sang pemilik.

- Hegemoni Ruang Angkasa: Proyek Starlink bertujuan untuk menguasai sumber daya spektrum dan ruang orbit, yang pada gilirannya menghalangi negara lain untuk meluncurkan satelit mereka sendiri. Ini sering dipandang sebagai upaya Amerika Serikat untuk memperluas superioritas militer melalui perusahaan swasta.

Ambisi Musk untuk mengkolonisasi Mars juga mencerminkan keinginan untuk membangun yurisdiksi baru yang bebas dari hukum bumi. Dalam pandangan utopisnya, Mars bukan sekadar destinasi ilmiah, melainkan sebuah laboratorium sosial di mana aturan-aturan lama tentang demokrasi dan regulasi dapat diabaikan demi efisiensi teknologi dan kelangsungan hidup spesies.

Mark Zuckerberg: Polis Digital dan Manipulasi Perilaku Massa

Jika Elon Musk menguasai “pipa” fisik konektivitas, Mark Zuckerberg menguasai “polis digital”—ruang di mana miliaran orang berinteraksi, mengonsumsi informasi, dan membentuk opini politik. Meta, yang mencakup Facebook, Instagram, dan WhatsApp, melayani hampir setengah dari populasi planet ini setiap bulan. Namun, kekuatan ini telah digunakan sedemikian rupa sehingga mengancam integritas proses demokrasi dan privasi global.

Skandal Cambridge Analytica menjadi titik balik yang mengungkap bagaimana data pengguna dikumpulkan secara ilegal untuk memanipulasi pemilih dalam pemilu AS 2016 dan referendum Brexit. Meskipun Meta membayar denda miliaran dolar, model bisnis dasarnya tetap berakar pada “kapitalisme pengawasan” (surveillance capitalism), sebuah sistem yang mendestabilisasi politik dengan memprioritaskan keterlibatan (engagement) di atas akurasi informasi.

Zuckerberg baru-baru ini melakukan pergeseran kebijakan moderasi konten yang kontroversial. Dengan alasan komitmen terhadap “kebebasan berekspresi mutlak,” Meta menghentikan program pemeriksaan fakta pihak ketiga di Amerika Serikat dan menggantinya dengan model “Community Notes” yang berbasis kerumunan. Para kritikus berpendapat bahwa narasi “kebebasan berbicara” ini hanyalah mitos yang menutupi masalah sistemik: algoritma Meta secara aktif mempromosikan disinformasi dan ujaran kebencian karena konten semacam itu menghasilkan lebih banyak interaksi dan keuntungan.

Dampak nyata bagi demokrasi global meliputi:

- Amplifikasi Disinformasi: Algoritma pembelajaran mesin Meta dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna, yang sering kali berarti memperkuat narasi yang memecah belah dan palsu.

- Erosi Kepercayaan: Dengan melemahkan upaya pemeriksaan fakta, Meta berisiko menghancurkan kepercayaan pada sumber informasi yang kredibel, memberikan ruang bagi aktor jahat untuk memanipulasi opini publik dalam skala masif.

- Pembungkaman Suara Minoritas: Narasi yang didominasi oleh kebencian dan disinformasi sering kali membungkam kelompok rentan, menciptakan lingkungan digital yang toksik bagi partisipasi demokratis.

Dalam konteks ini, Zuckerberg bertindak sebagai “penguasa platform” yang mengatur batas-batas apa yang boleh dikatakan dan didengar oleh populasi global, sering kali dengan transparansi yang sangat minim mengenai cara algoritma tersebut bekerja.

Peter Thiel: Arsitek Pengawasan Negara dan Eksodus Politik

Peter Thiel mewakili sisi yang lebih gelap dan lebih dingin dari inovasi teknologi. Melalui Palantir Technologies, Thiel telah membangun mesin pengintai yang paling canggih di dunia, yang kini tertanam dalam infrastruktur militer, intelijen, dan sipil di berbagai negara. Palantir tidak hanya membantu mengidentifikasi jaringan kriminal, tetapi juga digunakan untuk melacak pergerakan migran secara real-time bagi otoritas imigrasi AS (ICE) dan mengintegrasikan data kesehatan nasional di Inggris.

Thiel adalah sosok yang secara terbuka meragukan nilai demokrasi. Dalam esainya, ia menyatakan bahwa ia tidak lagi percaya bahwa kebebasan dan demokrasi dapat berjalan beriringan. Ia memandang teknologi sebagai alat untuk “melarikan diri dari politik” dalam segala bentuknya. Strategi “eksodus” ini tercermin dalam dukungannya terhadap seasteading—pembangunan kota terapung di perairan internasional yang beroperasi di luar yurisdiksi negara mana pun.

Namun, sementara ia mencari cara untuk melarikan diri dari regulasi negara, Thiel secara aktif membentuk masa depan politik melalui pengaruh finansial dan ideologisnya. Ia bertindak sebagai “kingmaker” bagi politisi yang sejalan dengan visinya, termasuk Wakil Presiden J.D. Vance, yang menganggap Thiel sebagai mentor utamanya. Palantir sendiri merupakan bentuk “uni antara negara dan industri perangkat lunak,” di mana kebijakan publik tidak lagi dibuat oleh perwakilan rakyat, melainkan ditentukan oleh kapasitas pemrosesan data dan logika algoritma yang dimiliki oleh perusahaan swasta.

Tekno-Feodalisme: Transformasi Masyarakat Menjadi Serf Digital

Analisis mendalam mengenai fenomena ini sering menggunakan istilah “Tekno-Feodalisme,” sebuah teori yang dikembangkan oleh ekonom Yanis Varoufakis. Ia berargumen bahwa kapitalisme tradisional telah mati dan digantikan oleh sistem yang lebih mirip dengan feodalisme abad pertengahan. Dalam sistem ini, para miliarder teknologi bertindak sebagai “tuan tanah awan” (cloud lords) yang memiliki infrastruktur digital global.

Perbandingan Karakteristik: Kapitalisme Tradisional vs. Tekno-Feodalisme

| Dimensi | Kapitalisme Tradisional | Tekno-Feodalisme | |

| Sumber Kekuatan | Kepemilikan alat produksi dan modal industri. | Kontrol atas infrastruktur awan dan algoritma. | |

| Mekanisme Akumulasi | Keuntungan melalui eksploitasi tenaga kerja upahan. | Ekstraksi “sewa awan” (cloud rent) dari data dan perhatian. | |

| Hubungan Sosial | Majikan dan pekerja di pasar terbuka. | Tuan tanah awan dan “serf awan” (pengguna). | |

| Peran Algoritma | Alat bantu efisiensi produksi. | Mekanisme modifikasi perilaku dan kontrol pasar. |

Dalam model tekno-feodalisme, kita semua adalah “serf awan” yang bekerja secara gratis untuk meningkatkan modal para tuan tanah digital setiap kali kita mengklik, menggulir, atau memposting sesuatu. Algoritma ini tidak hanya memfasilitasi transaksi, tetapi secara aktif memodifikasi perilaku kita untuk menyesuaikan dengan kepentingan pemilik platform. Agen manusia perlahan-lahan terkikis karena preferensi kita tidak lagi murni milik kita, melainkan “diproduksi oleh jaringan mesin”.

Kegagalan Algoritma: Ketika Kode Menjadi Hukum Tanpa Keadilan

Bahaya dari penyerahan kekuasaan kepada algoritma semakin nyata ketika negara sendiri mulai mengadopsi logika perangkat lunak dalam administrasi publik tanpa pengawasan yang memadai. Dua studi kasus besar menunjukkan bagaimana “kekuasaan algoritma” dapat menghancurkan kehidupan warga negara secara sistemik.

Kasus Robodebt (Australia)

Antara tahun 2016 dan 2020, pemerintah Australia menggunakan sistem otomatis yang dikenal sebagai “Robodebt” untuk menagih utang kesejahteraan sosial. Algoritma ini menggunakan metode “rata-rata pendapatan” yang cacat secara matematis untuk menuduh ratusan ribu orang melakukan penipuan. Akibatnya, lebih dari 794.000 utang ilegal dikeluarkan, yang memicu trauma finansial, penyakit mental, dan bahkan kasus bunuh diri di antara para korbannya.

Secara teknis, kegagalan Robodebt dapat dijelaskan melalui ketidaksamaan Jensen dalam matematika, yang menunjukkan bahwa penggunaan rata-rata dalam sistem yang memiliki variabilitas tinggi akan selalu menghasilkan kesalahan yang merugikan individu :

Kasus Toeslagenaffaire (Belanda)

Di Belanda, skandal tunjangan anak (Toeslagenaffaire) mengungkap bagaimana algoritma “klasifikasi risiko” yang digunakan oleh otoritas pajak melakukan profil rasial secara sistemik. Algoritma tersebut menggunakan kewarganegaraan ganda sebagai indikator risiko penipuan, yang mengakibatkan ribuan keluarga berlatar belakang imigran dituduh secara salah dan dipaksa membayar kembali tunjangan dalam jumlah besar. Skandal ini begitu parah sehingga menyebabkan pengunduran diri seluruh kabinet pemerintahan Perdana Menteri Mark Rutte pada tahun 2021.

Kasus-kasus ini membuktikan bahwa ketika “Kode adalah Hukum” (Code is Law), perlindungan hukum tradisional seperti proses yang adil (due process) dan praduga tak bersalah sering kali diabaikan demi efisiensi otomatisasi.

Perang Kedaulatan: Negara Melawan Platform (Studi Kasus Brasil vs. X)

Ketegangan antara monarki digital dan kedaulatan negara mencapai puncaknya dalam perselisihan hukum antara Elon Musk dan Mahkamah Agung Brasil pada tahun 2024. Brasil, di bawah kepemimpinan Hakim Alexandre de Moraes, memerintahkan penangguhan operasional platform X di negara tersebut setelah perusahaan menolak untuk mematuhi perintah pengadilan untuk memblokir akun-akun yang menyebarkan disinformasi dan ancaman terhadap lembaga demokrasi.

Musk menanggapi perintah tersebut dengan serangan pribadi, menyebut hakim tersebut sebagai “diktator” dan mengklaim bahwa tindakannya adalah pembelaan terhadap kebebasan berbicara. Namun, bagi otoritas Brasil, ini adalah masalah kedaulatan nasional: apakah sebuah perusahaan asing berhak mengabaikan hukum domestik sebuah negara berdaulat? Pengadilan Brasil menegaskan bahwa “kebebasan berekspresi bukanlah kebebasan untuk melakukan agresi” dan bahwa semua entitas yang beroperasi di wilayahnya harus tunduk pada konstitusi.

Kasus ini menjadi preseden penting bagi negara-negara lain, terutama di Global South, untuk menegaskan kedaulatan digital mereka. Ini adalah upaya untuk menarik kembali tata kelola platform ke dalam struktur hukum publik dan akuntabilitas demokratis, alih-alih membiarkannya diatur oleh logika pasar atau ideologi pribadi sang miliarder.

Kesimpulan: Menjinakkan Algoritma Leviathan

Lanskap politik abad ke-21 telah didefinisikan ulang oleh konsentrasi kekuasaan yang luar biasa di tangan segelintir elit teknologi. Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan Peter Thiel bukan sekadar pengusaha sukses; mereka adalah pemegang kunci infrastruktur yang mengatur kehidupan modern. Ambisi mereka untuk mencapai kebebasan mutlak, kolonisasi antariksa, atau pengawasan total sering kali bertabrakan dengan prinsip-prinsip dasar masyarakat terbuka dan berdaulat.

Pesan utama dari analisis ini tetap relevan: kekuasaan tertinggi kini berada di tangan pemegang kode algoritma. Ketika algoritma menentukan informasi apa yang kita lihat, siapa yang dituduh melakukan penipuan, dan bahkan kapan sebuah satelit di zona perang dimatikan, maka “penguasa algoritma” tersebut telah menjadi kedaulatan de facto yang melampaui negara.

Untuk mencegah transisi menuju tirani digital yang permanen, diperlukan upaya kolektif untuk menegakkan kembali kedaulatan digital melalui regulasi yang transparan, akuntabilitas algoritma, dan perlindungan hak asasi manusia yang kuat di ruang siber. Tantangan bagi demokrasi di masa depan bukan lagi hanya tentang memenangkan pemilu, melainkan tentang bagaimana masyarakat dapat merebut kembali kendali atas teknologi yang kini membentuk nasib kemanusiaan. Tanpa intervensi ini, visi “Mesias Teknologi” tentang masa depan yang utopis mungkin akan berakhir sebagai kenyataan “Monarki Digital” yang otoriter dan tak terkendali.