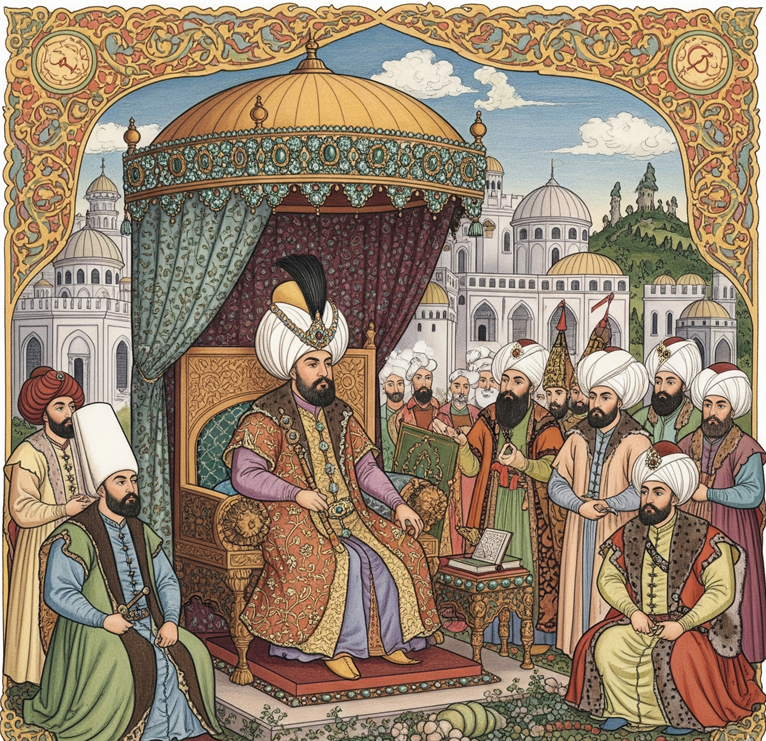

Pada abad ke-16, dunia berada dalam fase transisi geopolitik yang signifikan. Di belahan barat, Kekhalifahan Utsmaniyah, yang dipimpin oleh dinasti yang didirikan oleh Utsman bin Ertoghril pada tahun 1281 , telah mencapai puncak kejayaannya. Di bawah kepemimpinan para sultan kuat seperti Muhammad II al-Fatih dan Suleiman I al-Qanuniy, kekaisaran ini menjelma menjadi salah satu kekuatan terkuat di dunia. Wilayah kekuasaannya membentang luas, meliputi sebagian besar Eropa Tenggara, Balkan, Yunani, Timur Tengah (termasuk Irak, Suriah, dan Mesir), Afrika Utara hingga Aljazair, serta sebagian besar Jazirah Arab. Kekuatan militer Utsmaniyah, termasuk pasukan elit Inkisyariyah (Janisari) yang tangguh dan armada angkatan laut yang mendominasi Laut Mediterania, merupakan mesin ekspansi yang tak tertandingi. Selain itu, dengan menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, Utsmaniyah berhasil mengendalikan jalur perdagangan vital antara Eropa dan Asia, menjadikan Istanbul sebagai pusat kekuasaan dan kebudayaan Islam.

Secara bersamaan, di sisi lain dunia, di kawasan kepulauan Nusantara, terjadi pergeseran kekuasaan yang tidak kalah dramatis. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Aceh Darussalam, Banten, dan Ternate mulai mengukuhkan dominasi mereka setelah keruntuhan hegemoni Majapahit. Era ini juga ditandai dengan ancaman baru yang datang dari kekuatan maritim Eropa. Sejak jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, jalur perdagangan rempah-rempah yang strategis di Selat Malaka berada di bawah ancaman monopoli Portugis. Kondisi ini memaksa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara untuk mencari sekutu yang kuat guna mempertahankan kedaulatan, ekonomi, dan agama mereka. Dalam konteks ini, hubungan antara Kekhalifahan Utsmaniyah dan kerajaan-kerajaan di Nusantara tidak hanya didasarkan pada solidaritas agama, tetapi juga pada kalkulasi geopolitik yang pragmatis.

Tujuan dan Ruang Lingkup Laporan

Laporan ini bertujuan untuk menyajikan ulasan yang komprehensif mengenai interaksi historis antara Kekhalifahan Utsmaniyah dan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Berdasarkan materi yang terkumpul, laporan ini akan melampaui narasi tunggal tentang Kesultanan Aceh untuk mengeksplorasi jangkauan hubungan yang lebih luas, termasuk dengan Kesultanan Banten dan Kesultanan Ternate. Analisis ini akan mengupas berbagai dimensi hubungan—terutama politik, militer, ekonomi, dan keagamaan—untuk mengungkap motivasi di balik interaksi tersebut, sifat aliansi yang terjalin, serta warisan yang ditinggalkannya. Laporan ini dibangun di atas bukti-bukti historis untuk memberikan argumen yang bernuansa dan berbasis data, menyajikan gambaran yang tidak hanya mendeskripsikan peristiwa, tetapi juga menempatkannya dalam konteks yang lebih luas.

Pondasi Hubungan: Motivasi dan Diplomasi Awal

Permintaan Bantuan: Membangun Jembatan Strategis

Hubungan formal antara Kekhalifahan Utsmaniyah dan kerajaan-kerajaan di Nusantara secara kuat didorong oleh kebutuhan mendesak dari pihak Nusantara untuk menghadapi ancaman kolonialisme Eropa, terutama Portugis. Pada abad ke-16, Kesultanan Aceh, yang telah tumbuh menjadi kekuatan politik dan perdagangan besar setelah kejatuhan Malaka, melihat kehadiran Portugis di Selat Malaka sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan dan dominasi perdagangan lada di Samudra Hindia. Menyadari keterbatasan dalam persenjataan dan teknologi militer untuk menghadapi kapal-kapal dan meriam Portugis yang canggih , Sultan Alauddin Riayat Syah mengirimkan utusan diplomatik ke Istanbul untuk meminta bantuan.

Permintaan bantuan tersebut disampaikan dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Sultan Suleiman al-Qanuni. Surat tersebut memohon pengiriman tentara, ahli senjata, insinyur benteng, dan ahli kapal perang. Utusan Aceh juga menyampaikan bahwa Kesultanan Aceh tidak memiliki pelindung selain Kekhalifahan Utsmaniyah dan mengimbau bantuan atas nama solidaritas Islam. Permintaan ini menegaskan keyakinan Aceh bahwa menolong kaum Muslim adalah tanggung jawab seorang sultan yang saleh.

Analisis Kronologi: Menguraikan Narasi yang Kompleks

Materi historis menyajikan sejumlah tanggal yang tumpang tindih terkait kontak pertama antara Aceh dan Utsmaniyah, seperti 1516 , 1530-an , 1539 , 1547 , dan 1564. Alih-alih melihatnya sebagai kontradiksi, rangkaian tanggal ini mencerminkan evolusi bertahap dari sebuah hubungan yang berkembang. Kontak paling awal pada tahun 1516 mungkin merupakan upaya pertama Sultan Firman Syah untuk menjalin persahabatan dengan Wazir Utsmaniyah, Siman Pasya, tak lama setelah kejatuhan Malaka. Hal ini menunjukkan bahwa Aceh segera menyadari perlunya aliansi strategis.

Bukti kerja sama militer yang konkret pertama kali muncul pada tahun 1539, ketika Aceh menerima bantuan dari aliansi Turki, Gujarat, dan Abbysinia untuk melawan aliansi Batak-Portugis. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kontak awal telah membuahkan hasil, bahkan sebelum misi diplomatik besar dikirimkan. Misi diplomatik selanjutnya pada tahun 1547 dan 1564, yang tercatat dalam sumber-sumber Utsmaniyah dan Portugis, merupakan upaya untuk memformalkan dan memperkuat aliansi yang sudah ada. Puncak dari upaya-upaya ini adalah ekspedisi besar tahun 1566, yang menegaskan bahwa hubungan ini bukanlah peristiwa tunggal, melainkan sebuah proses strategis jangka panjang yang saling menguntungkan.

Studi Kasus Utama: Aliansi Strategis Aceh-Utsmaniyah

Kerja Sama Militer: Dari Permintaan Hingga Kekuatan Regional

Respons Utsmaniyah terhadap permohonan Aceh menunjukkan komitmen mereka untuk melindungi kaum Muslim dan hukum Islam dari ancaman Eropa. Pada tahun 1566, Sultan Selim II, penerus Suleiman I, memerintahkan pengiriman armada yang membawa pandai besi, insinyur, dan sejumlah besar senjata dan amunisi ke Aceh. Meskipun armada utama dialihkan untuk menumpas pemberontakan di Yaman, dua kapal berhasil sampai di Aceh, membawa setidaknya 300 tentara Utsmaniyah, termasuk orang Mesir, Somalia, dan Sindhi.

Bantuan ini berdampak besar pada kekuatan militer Aceh. Para ahli militer Utsmaniyah berpartisipasi dalam pertempuran dan melatih pasukan Aceh, termasuk 400 tentara Turki yang bergabung dalam serangan terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1568. Bantuan ini juga mencakup transfer teknologi yang krusial, seperti teknik pengecoran meriam dan pembangunan benteng. Pengetahuan ini memungkinkan Aceh untuk memproduksi meriamnya sendiri, termasuk Meriam Lada Sechupa.

Yang terpenting, aliansi ini memungkinkan Aceh untuk menaklukkan kerajaan regional, termasuk Aru dan Johor, sehingga semakin memperluas kekuasaannya di Sumatra. Keberhasilan militer ini tidak hanya didukung oleh personel dan senjata, tetapi juga oleh infrastruktur pendidikan. Bantuan Utsmaniyah juga mencakup pendirian akademi militer yang dinamakan Ma’had Baitul Maqdis atau Askari Bayt al-Muqaddas. Akademi ini melahirkan perwira-perwira tangguh seperti Laksamana Keumalahayati, seorang pemimpin angkatan laut perempuan yang lulus dari lembaga pendidikan ini.

Dimensi Ekonomi dan Perdagangan

Hubungan antara Aceh dan Utsmaniyah juga memiliki dimensi ekonomi yang mendalam dan saling menguntungkan. Dengan jatuhnya Malaka, Aceh memanfaatkan posisinya yang strategis di jalur perdagangan antara India dan Cina untuk menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang baru.

Hubungan ini bekerja sebagai sebuah sistem pertukaran yang terstruktur. Sebagai imbalan atas bantuan militer, Aceh secara teratur mengirimkan lada, emas, permata, rempah-rempah, dan wewangian sebagai persembahan kepada Sultan Utsmaniyah. Sebagai gantinya, Aceh menerima meriam, peluru, insinyur, dan tentara. Hubungan ini didasarkan pada pragmatisme ekonomi dan militer yang saling menguntungkan, bukan sekadar solidaritas agama. Utsmaniyah memiliki kepentingan strategis untuk menjaga stabilitas dan menguasai jalur perdagangan di Samudra Hindia. Dengan membantu Aceh melawan Portugis, Utsmaniyah secara tidak langsung mengamankan jalur perdagangan vital mereka sendiri di Laut Merah dan Teluk Persia, yang merupakan pusat ekonomi Utsmaniyah dan jalur utama bagi para jemaah haji dari Asia Tenggara. Ini adalah aliansi yang didasarkan pada kepentingan bersama untuk mengusir kekuatan Eropa dan melindungi dominasi perdagangan Islam.

Debat Sejarah: Status Aceh sebagai Vasal Utsmaniyah

Hubungan antara Aceh dan Utsmaniyah sering kali menimbulkan perdebatan, terutama mengenai status Aceh sebagai vassal atau negara bawahan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Aceh pernah meminta untuk menjadi vasal Utsmaniyah dan bahkan disebut sebagai “protektorat” Utsmaniyah. Namun, para sejarawan lain berpendapat bahwa status ini tidak pernah terwujud secara de jure, melainkan lebih bersifat de facto. Bendera Aceh yang menyerupai bendera Utsmaniyah dan penggunaan simbolisme yang sama lebih mencerminkan pengaruh budaya dan solidaritas, bukan hubungan kekuasaan yang bersifat hirarkis.

Perdebatan ini menyoroti sebuah fakta penting: hubungan ini adalah aliansi strategis antara “saudara-saudara” Islam, di mana Utsmaniyah dipandang sebagai “kakak” peradaban Aceh. Sultan Aceh secara eksplisit menganggap penguasa Utsmaniyah sebagai Khalifah Islam, pemimpin spiritual dan politik seluruh umat Muslim. Pengiriman hadiah tahunan dan permintaan bantuan adalah bentuk pengakuan dari bawah ke atas (bottom-up), sebuah bai’at atau pengakuan kesetiaan dari komunitas yang lebih kecil kepada otoritas yang lebih besar. Hal ini sangat berbeda dari model kolonial Eropa yang bersifat penaklukan dari atas ke bawah (top-down). Dengan demikian, klaim bahwa Aceh adalah negara vasal lebih mencerminkan keinginan Aceh untuk berada di bawah payung perlindungan kekhalifahan yang kuat, sebuah posisi yang tidak pernah diformalisasi sebagai status hukum, tetapi secara spiritual dan politik sangat berarti bagi Aceh.

Jaringan Hubungan yang Lebih Luas: Kerajaan di Luar Aceh

Kesultanan Banten: Legitimasi Politik dan Gelar Kekhalifahan

Jejak hubungan Utsmaniyah dengan kerajaan-kerajaan di luar Aceh juga terdokumentasi, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Hubungan Kesultanan Banten dengan Kekhalifahan Utsmaniyah tidak berfokus pada bantuan militer. Sebaliknya, hal ini berkaitan erat dengan pencarian legitimasi politik. Pada tahun 1636, Sultan Abu al-Mufakhir dari Banten mengirimkan utusan ke Mekah untuk meminta gelar sultan. Permintaan ini sangat krusial karena Mekah berada di bawah kontrol Utsmaniyah sejak tahun 1517 , menjadikan Syarif Mekah sebagai wakil resmi kekhalifahan.

Syarif Zaid Mekah, dengan otoritas dari Kekhalifahan Utsmaniyah, memberikan pengesahan gelar “Sultan” kepada Pangeran Ratu ing Banten Mahmud (Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qodir) dan putra mahkotanya. Pengesahan ini menjadikan Sultan Banten sebagai penguasa Islam pertama di Nusantara yang secara resmi menggunakan gelar tersebut. Hal ini menciptakan jaringan religio-politik yang mengikat Banten ke dalam struktur kekhalifahan yang lebih luas, memberikan prestise dan otoritas yang signifikan di mata dunia Islam, baik secara internal maupun regional. Data juga menunjukkan bahwa Mataram dan Makassar juga diakui melalui cara ini. Ini menegaskan bahwa hubungan dengan Utsmaniyah tidak hanya tentang aliansi militer, tetapi juga tentang pengesahan kekuasaan dan identitas Islam.

Kesultanan Ternate dan Tidore: Pengakuan Simbolis

Beberapa sumber menyebutkan bahwa Kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku juga mengakui kedaulatan Utsmaniyah sebagai Khalifah Islam. Namun, rincian dan bukti spesifik mengenai hubungan diplomatik atau militer antara Utsmaniyah dan kedua kesultanan ini sangat terbatas. Analisis sejarah menunjukkan bahwa tidak ada data resmi dari pihak Utsmaniyah yang memverifikasi adanya hubungan kekuasaan yang tegas.

Pengakuan ini kemungkinan besar bersifat simbolis. Ternate dan Tidore, yang merupakan produsen utama rempah-rempah, adalah saingan sengit Portugis dan Spanyol di Maluku. Mereka memiliki motivasi yang sama dengan Aceh untuk mencari sekutu Islam yang kuat. Namun, jarak geografis yang ekstrem membuat aliansi militer praktis tidak mungkin terwujud. Oleh karena itu, hubungan ini terbatas pada pengakuan spiritual terhadap otoritas Khalifah Utsmaniyah sebagai bentuk solidaritas agama. Hal ini menunjukkan fleksibilitas Utsmaniyah dalam menjalin hubungan: aliansi militer-ekonomi yang kuat dengan Aceh, legitimasi politik untuk Banten, dan aliansi simbolis yang lebih longgar dengan kerajaan yang lebih jauh.

Warisan Budaya dan Keagamaan: Jejak Abadi

Jaringan Intelektual dan Peran Haji

Salah satu warisan hubungan yang paling signifikan adalah transfer pengetahuan dan pembentukan jaringan intelektual. Ibadah haji menjadi saluran utama untuk pertukaran ide, politik, dan spiritual antara Nusantara dan dunia Islam di Timur Tengah. Selama lebih dari empat abad, kota-kota suci Mekah dan Madinah berada di bawah kendali Utsmaniyah.

Hal ini memungkinkan para ulama dari Nusantara, yang dikenal sebagai ulama Jawi, untuk belajar dan membentuk jaringan yang berpengaruh di Mekah. Contoh konkret kehadiran ulama/pejuang Utsmaniyah di Nusantara adalah makam Tgk Dibitai (Salahaddin) di Aceh, seorang ulama dari Palestina yang memimpin rombongan Utsmaniyah dan menjadi salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Aceh. Jaringan ini berkontribusi pada perkembangan Islam di Nusantara yang cenderung moderat dan inklusif.

Transfer Ilmu dan Pengaruh Kebudayaan

Bantuan Utsmaniyah kepada Aceh tidak hanya terbatas pada persenjataan, tetapi juga pada bidang keilmuan dan seni pahat. Pengaruh budaya Utsmaniyah juga merambah ke aspek lain, seperti bahasa dan simbolisme. Beberapa kata dalam bahasa Indonesia modern memiliki akar dari bahasa Turki Utsmaniyah, seperti “bendera” yang berasal dari kata bayrak dan “kantor” yang berasal dari kata kârhane. Bendera Aceh, dengan bulan sabit dan bintang yang menyerupai bendera Utsmaniyah, juga melambangkan ikatan persaudaraan yang kuat.

Dalam bidang keagamaan, meskipun Mazhab Syafi’i dominan di Nusantara , terdapat bukti bahwa Mazhab Hanafi yang dianut oleh Utsmaniyah juga memberikan pengaruh. Sebagai contoh, studi menunjukkan adanya pengaruh Mazhab Hanafi dalam regulasi wakaf di Indonesia, yang tercantum dalam undang-undang modern. Ini menunjukkan bahwa interaksi dengan Utsmaniyah tidak hanya sebatas bantuan fisik, tetapi juga memfasilitasi transfer pengetahuan dan hukum yang canggih, yang diserap dan diadaptasi ke dalam budaya lokal Nusantara.

Akhir Hubungan dan Kesimpulan

Melemahnya dan Berakhirnya Hubungan

Hubungan erat antara Kekhalifahan Utsmaniyah dan kerajaan di Nusantara mulai melemah seiring dengan kemunduran internal yang dialami oleh kedua belah pihak. Sejak abad ke-18, Kekhalifahan Utsmaniyah memasuki periode kemunduran akibat konflik internal, ekonomi yang memburuk, dan persaingan ketat dengan negara-negara Eropa lainnya. Secara bersamaan, Kesultanan Aceh juga mengalami perpecahan internal yang signifikan.

Puncak dari pelemahan hubungan ini terjadi pada tahun 1873, ketika Belanda menginvasi Aceh. Kesultanan Aceh, yang menganggap dirinya sebagai protektorat Utsmaniyah, kembali meminta bantuan militer. Namun, kekuatan Barat menolak klaim ini, dan armada bantuan Utsmaniyah yang awalnya ditugaskan untuk membantu Aceh dialihkan ke Yaman untuk menumpas pemberontakan Zaidi di sana. Dengan kekalahan Aceh dalam perang melawan Belanda dan keruntuhan Kekaisaran Utsmaniyah pada awal abad ke-20, hubungan formal antara kedua entitas ini pun berakhir.

Ringkasan Temuan Utama dan Signifikansi Historis

Analisis komprehensif ini menegaskan bahwa hubungan antara Kekhalifahan Utsmaniyah dan kerajaan-kerajaan di Nusantara jauh lebih kompleks daripada sekadar solidaritas agama. Hubungan ini adalah sebuah aliansi strategis multi-dimensi yang didorong oleh kebutuhan geopolitik dan ekonomi.

Tabel 1: Kronologi Kunci Hubungan Aceh-Utsmaniyah

| Tahun | Peristiwa Penting | Pelaku/Utusan | Sumber |

| 1516 M | Sultan Firman Syah menghubungi Wazir Utsmaniyah untuk persahabatan | Sultan Firman Syah | |

| 1530-an M | Aliansi informal Aceh-Utsmaniyah telah terjalin | Tidak disebutkan | |

| 1539 M | Ekspesidi melawan aliansi Batak-Portugis | Pasukan Aliansi Turki, Gujarat dan Abbysinia | |

| 1547 M | Duta besar Aceh pertama tiba di Istanbul | Duta Besar Aceh | |

| 1564 M | Pengiriman utusan untuk meminta bantuan resmi | Sultan Alauddin Riayat Syah | |

| 1566-1567 M | Utsmaniyah mengirimkan armada dan ahli militer ke Aceh | Sultan Selim II, Kurtoğlu Hızır Reis | |

| 1636 M | Pengesahan gelar Sultan untuk Banten | Syarif Zaid Mekah, Sultan Abu al-Mufakhir | |

| 1873 M | Aceh meminta bantuan saat melawan Belanda | Sultan Aceh |

Tabel 2: Perbandingan Hubungan Utsmaniyah dengan Kerajaan di Nusantara

| Nama Kerajaan | Dimensi Hubungan Utama | Bukti Utama | Sumber |

| Kesultanan Aceh | Militer, Ekonomi, Politik, Budaya | Pengiriman ahli senjata, meriam, dan prajurit; pertukaran lada dengan bantuan militer; pendirian akademi militer; bendera yang serupa | |

| Kesultanan Banten | Politik, Keagamaan | Permintaan dan pengesahan gelar “Sultan” dari Syarif Mekah yang berada di bawah otoritas Utsmaniyah | |

| Kesultanan Ternate dan Tidore | Keagamaan, Simbolis | Pengakuan simbolis terhadap Utsmaniyah sebagai Khalifah Islam di tengah ancaman Eropa |

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa hubungan Utsmaniyah dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara tidak homogen, melainkan beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi lokal. Aliansi ini bersifat de facto, didasarkan pada solidaritas Islam dan legitimasi timbal balik, bukan hierarki kekuasaan yang kaku. Warisan yang ditinggalkan pun melampaui aspek militer, mencakup transfer pengetahuan, pembentukan jaringan intelektual ulama, dan pengaruh budaya yang bertahan hingga saat ini.