Mendefinisikan Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Historis dan Kontemporer

Sejarah ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa definisi dan perannya tidaklah statis. Pada awalnya, ilmu pengetahuan berakar kuat dalam filsafat alam di peradaban kuno. Namun, sebuah perubahan fundamental terjadi selama Revolusi Ilmiah pada abad ke-16 dan ke-17, yang menjadikan sains sebagai disiplin yang otonom, berbeda dari filsafat maupun teknologi, dan mulai dianggap memiliki tujuan yang utilitaristik.

Pergeseran mendasar dalam epistemologi juga terjadi. Pandangan Yunani kuno, yang telah mendominasi sains selama hampir 2.000 tahun, bersifat kualitatif. Revolusi Ilmiah menggantikan pandangan ini dengan perspektif kuantitatif terhadap alam. Dalam pandangan baru ini, alam dipandang sebagai mesin (machine) alih-alih sebagai organisme, dan yang terpenting, matematika menjadi bahasa utama untuk deskripsi alam dan fenomena. Kriteria baru untuk penjelasan ilmiah juga muncul, menekankan pada pertanyaan “bagaimana” suatu fenomena terjadi, bukan lagi berfokus pada “mengapa,” yang mencirikan pencarian penyebab akhir dalam tradisi Aristotelian.

Kritik Historiografi Linier: Menghindari Jerat Whig History

Dalam kajian sejarah ilmu pengetahuan (HOS), perhatian metodologis yang cermat terhadap cara narasi disusun sangatlah penting. Salah satu pendekatan yang paling dikritik adalah Whig History (atau historiografi Whig). Pendekatan ini secara inheren bersifat teleologis, menyajikan sejarah sebagai perjalanan linier dan tak terhindarkan dari masa lalu yang “terbelakang” menuju “masa kini yang gemilang”. Dalam konteks sains, hal ini berarti perkembangan pengetahuan digambarkan sebagai pendekatan langkah demi langkah yang terus menerus naik (onward-and-upward) sejak tahun nol hingga saat ini.

Kritik utama terhadap Whig History adalah asumsinya yang keliru bahwa pengetahuan selalu bersifat kumulatif. Narasi Whig cenderung hanya berfokus pada rantai keberhasilan hipotesis dan eksperimen yang secara langsung mengarah pada teori-teori kontemporer, sementara secara sengaja mengabaikan hipotesis yang ditolak, jalan buntu penelitian, dan kondisi sosial yang sebenarnya dihadapi oleh ilmuwan di masa lalu. Implikasi dari pandangan ini adalah anggapan bahwa tidak ada gunanya membaca karya-karya fisikawan atau ilmuwan dari masa lampau, karena semua pengetahuan terbaik mereka sudah sepenuhnya terkandung dalam buku teks modern.

Namun, pertumbuhan pengetahuan ilmiah yang sesungguhnya melibatkan lebih dari sekadar penambahan informasi; seringkali hal itu menuntut penggantian fundamental dan bahkan kehilangan pengetahuan tertentu sebelum paradigma baru muncul. Dengan menghindari pandangan Whig, sejarawan dipaksa untuk menerapkan prinsip simetri, yaitu memahami ilmuwan dan ide-ide masa lalu dalam konteks spesifik mereka sendiri, alih-alih menghakimi mereka berdasarkan hasil ilmiah modern. Kebutuhan untuk memahami mengapa suatu jalur penelitian dianggap valid, meskipun pada akhirnya terbukti salah, jauh lebih berharga daripada sekadar membuat daftar penemuan. Selain itu, sejarawan mencatat bahwa Whig History juga meletakkan dasar pemikiran bagi Teori Modernisasi dalam pembangunan ekonomi, di mana negara maju dipandang sebagai role-model yang harus ditiru oleh negara berkembang (Dunia Ketiga), tanpa memperhitungkan kontradiksi internal atau faktor eksternal yang menghambat kemajuan mereka.

Thomas Kuhn dan Dinamika Revolusi Ilmiah: Paradigma dan Krisis

Filsuf ilmu pengetahuan Thomas S. Kuhn merevolusi pemahaman tentang bagaimana ilmu berkembang, menentang model linier kumulatif yang didukung oleh Whig History. Kuhn memperkenalkan konsep paradigma, yaitu kerangka konseptual yang diterima secara universal yang mendefinisikan masalah, metode, dan solusi yang sah dalam suatu disiplin ilmu pada waktu tertentu.

Kuhn mengidentifikasi empat tahap perkembangan sains yang bersifat non-linier dan diskontinu:

- Pra-Sains: Periode awal yang ditandai dengan berbagai teori yang bersaing. Tahap ini berlanjut hingga suatu paradigma tunggal akhirnya diterima oleh komunitas ilmiah, membuka jalan menuju sains normal.

- Sains Normal: Pada fase ini, ilmuwan terlibat dalam kegiatan pemecahan teka-teki, bekerja untuk memperluas dan membenarkan kerangka paradigma yang telah mapan. Dalam fase ini, masalah yang tidak terselesaikan atau kejanggalan yang bertentangan dengan paradigma disebut sebagai anomali.

- Krisis: Anomali yang menumpuk, ditambah dengan kegagalan paradigma lama untuk secara efektif menjawab tantangan baru yang terus muncul, menyebabkan ilmu tersebut memasuki fase krisis. Paradigma lama kemudian “bertarung” dengan paradigma baru yang potensial.

- Revolusi Ilmiah: Fase ini adalah pergeseran drastis di mana paradigma lama digantikan oleh paradigma baru. Perubahan ini sering kali melibatkan inkomensurabilitas, yaitu ketidakmampuan dua paradigma yang berbeda untuk berkomunikasi atau diukur secara penuh satu sama lain.

Pandangan Kuhn menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak bersifat tunggal atau sekadar kumulatif; sebuah paradigma, sekuat apa pun, pada akhirnya akan digantikan karena tuntutan dinamika sosial dan intelektual tertentu. Ini memperkuat argumen bahwa kemajuan sering kali merupakan hasil dari diskontinuitas yang mendalam, bukan evolusi bertahap.

Debat Internalism vs. Externalism: Konteks Penemuan

Perdebatan sentral dalam HOS adalah sejauh mana perkembangan ilmiah didorong oleh faktor-faktor internal (ide, teori, eksperimen) versus faktor-faktor eksternal (sosial, politik, ekonomi, kelembagaan).

- Internalisme didefinisikan sebagai studi historis yang berfokus pada fakta, hipotesis, teori, dan perkembangan ide-ide ilmiah itu sendiri.

- Eksternalisme didefinisikan sebagai studi historis yang berfokus pada konteks sosial, politik, dan kelembagaan di mana fakta dan teori tersebut dihasilkan.

Pendekatan historiografi modern mengakui bahwa keduanya berinteraksi secara kompleks. Sementara konten ilmiah (internal) menyediakan mesin penggerak, faktor eksternal menyediakan infrastruktur dan sumber daya yang menentukan penyebaran, pendanaan, dan penerimaan pengetahuan. Contoh utama dari faktor eksternal yang krusial adalah pelembagaan sains. Pendirian masyarakat ilmiah, seperti The Royal Society of London atau keberadaan pusat-pusat studi seperti Baitul Hikmah , merupakan faktor kelembagaan eksternal yang vital dalam mengubah ilmu pengetahuan dari upaya individual menjadi upaya kolektif yang tersistematisasi.

Analisis eksternalisme memungkinkan perluasan pandangan bahwa ilmu pengetahuan tidak steril dari relasi kuasa. Apabila pengetahuan dihasilkan dan dipertahankan dalam suatu konteks sosial, maka pengetahuan tersebut dapat dilanggengkan melalui strategi hegemoni. Konsep kekuasaan pengetahuan, seperti yang diuraikan oleh Gramsci (hegemoni ideologis) dan Bourdieu (kekerasan simbolik), menunjukkan bahwa relasi kuasa dapat bekerja secara halus melalui representasi simbol-simbol dan dominasi ide-ide. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan modern, terutama di bidang teknologi informasi dan data, tidak hanya dipandang sebagai kemajuan teknis internal, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan dan mempertahankan bentuk kekuasaan baru di tingkat global.

Fondasi Ilmu Pengetahuan Kuno: Dari Kosmologi ke Filsafat Alam

Kontribusi Peradaban Mesopotamia dan Mesir Kuno

Peradaban awal meletakkan dasar-dasar ilmu terapan yang esensial. Di Mesir Kuno, kontribusi signifikan terlihat dalam matematika, geometri, dan astronomi. Mereka mengembangkan sistem matematika dan geometri yang memungkinkan pengukuran tanah yang akurat, yang krusial untuk pertanian dan administrasi. Kemampuan mereka dalam teknologi konstruksi terlihat dari pembangunan monumen besar seperti Piramida, kuil, dan obelisk, yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang arsitektur.

Dalam bidang astronomi, baik Mesir Kuno maupun Mesopotamia melakukan pengamatan langit yang terperinci. Observasi ini memungkinkan mereka menghasilkan kalender yang akurat dan memahami pergerakan planet dan bintang. Kontribusi peradaban kuno ini, meskipun bersifat terapan dan belum sepenuhnya terpisah dari kepercayaan mitologis, menjadi prasyarat penting bagi perkembangan pemikiran rasional selanjutnya.

Filsafat Alam Yunani Klasik

Peradaban Yunani Kuno menandai pergeseran epistemik yang krusial, yaitu transisi dari penjelasan berbasis mitos ke logos atau penalaran rasional, yang secara efektif meletakkan dasar bagi penyelidikan ilmiah. Filsuf-filsuf alam, seperti Aristoteles, berusaha mengkategorikan dan menjelaskan dunia fisik.

Warisan Aristotelian, khususnya fisika kualitatifnya yang berfokus pada penyebab final (why), dan kosmologi geosentris Ptolemaus (Bumi sebagai pusat alam semesta) menjadi paradigma dominan. Pandangan ini telah mendominasi sains selama hampir 2.000 tahun, menetapkan apa yang di kemudian hari disebut Kuhn sebagai “sains normal” , yang akan dipertahankan dan dipertanyakan hingga era Revolusi Ilmiah.

Ilmu Pengetahuan Selama Abad Pertengahan: Pelestarian dan Inkubasi Inovasi

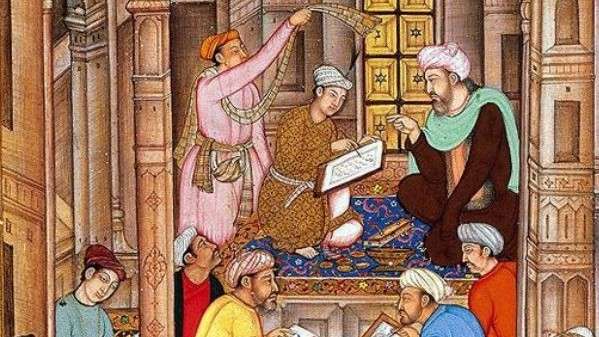

Masa Keemasan Islam (Abad ke-8 hingga ke-13 Masehi)

Pada saat Eropa Barat terkungkung dalam apa yang dikenal sebagai dark ages, peradaban Islam memasuki periode klasik yang dikenal sebagai Masa Keemasan Islam. Pada periode ini, umat Islam memainkan peran yang sangat signifikan dalam melestarikan dan memajukan warisan intelektual dunia, termasuk pemikiran-pemikiran Greco-Helenistik dan Romawi-Persia.

Peran institusional sangat menentukan. Kekhalifahan Bani Abbasiyah, terutama pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan Al-Ma’mun, sangat mendukung ilmu pengetahuan. Hal ini ditandai dengan pendirian Bait al-Hikmah (House of Wisdom). Lembaga ini berfungsi sebagai pusat penerjemahan masif buku-buku berbahasa Yunani dan Bizantium ke dalam bahasa Arab, dan juga sebagai pusat kajian di berbagai cabang ilmu pengetahuan, termasuk kedokteran, fisika, geografi, astronomi, optik, sejarah, dan filsafat. Institusi seperti ini, bersama dengan madrasah (seperti Masjid al-Azhar dan Masjid Qarawiyyin), merupakan cikal bakal dari universitas-universitas modern di Eropa.

Sumbangan spesifik dalam matematika sangatlah transformatif. Al-Khwarizmi dikenal sebagai matematikawan pertama yang mengajarkan aljabar secara elementer melalui karyanya kitab al-Mukhtashar fi Hisâb al-Jabr wa al-Muqâbalah. Kontribusi krusial lainnya meliputi:

- Bilangan Nol (Shifr): Penemuan bilangan nol dan sistem desimal mengubah secara mendasar kemajuan angka, memungkinkan operasi matematika yang kompleks yang tidak mungkin dilakukan dengan angka Romawi.

- Aljabar: Al-Khwarizmi merumuskan penyelesaian persamaan kuadrat secara umum (), yang solusinya kini dikenal sebagai rumus ABC .

- Konstanta Phi (): Ia menemukan dan menetapkan nilai simbol phi () sebesar (atau ), yang merupakan konstanta perbandingan keliling terhadap garis tengah lingkaran, esensial untuk perhitungan geometri.

Fakta bahwa fondasi matematika modern (Aljabar, Nol, Desimal) dan pelestarian teks klasik harus melalui dunia Islam menunjukkan betapa rapuhnya pengetahuan di masa kegelapan dan betapa pentingnya dukungan kelembagaan eksternal (politik dan keuangan) dalam menentukan pusat kemajuan ilmiah.

Transmisi ke Eropa dan Kebangkitan Scholasticism

Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan di dunia modern bermula dari dunia Islam. Melalui kontak di Spanyol (Al-Andalus) dan Sisilia, pengetahuan Islam mengalami transmisi ke dunia Barat. Banyak sarjana Barat melakukan perjalanan ke negara-negara Islam untuk menuntut ilmu di lembaga-lembaga pendidikan Islam, sebelum kemudian membawa kembali dan mengembangkan pengetahuan tersebut di negara asal mereka.

Di Eropa, reintroduksi pemikiran filosofis besar Aristoteles, yang sebagian besar dimediasi oleh terjemahan dari bahasa Arab, menjadi landasan bagi filsafat Scholastic. Pada periode ini, filsafat menjadi bagian dari teologi, dan institusi universitas abad pertengahan yang mulai berkembang berfungsi sebagai inkubator penting, yang memungkinkan persiapan intelektual bagi ledakan pemikiran yang akan terjadi di masa Renaisans dan Revolusi Ilmiah.

Revolusi Ilmiah (Abad ke-16 dan ke-17): Kelahiran Sains Modern

Revolusi Ilmiah abad ke-16 dan ke-17 merupakan Revolusi Kuhnian klasik, di mana pandangan alam Yunani yang dominan selama dua milenium diganti secara drastis.

Pergeseran Paradigma Kosmologis

Krisis dimulai ketika model geosentris Ptolemaus dan fisika Aristotelian gagal menjelaskan anomali observasional, seperti pergerakan planet yang tidak sesuai prediksi. Nicolaus Copernicus menantang pandangan tradisional dengan mengajukan model heliosentris, menempatkan Matahari sebagai pusat tata surya. Meskipun awalnya menghadapi penolakan, termasuk larangan dari otoritas gereja , proposal ini memulai proses de-sentralisasi pandangan manusia terhadap alam semesta.

Institusionalisasi Metode Eksperimental

Galileo Galilei menjadi sosok penting yang mendukung teori Copernicus. Kontribusi terbesarnya tidak hanya terletak pada penemuan hukum gravitasi dan gerak awal (prinsip inersia), tetapi juga pada pengembangan metode ilmiah yang berfokus pada pengujian empiris dan penalaran abstrak, menggantikan spekulasi filosofis. Pergeseran epistemik ini mendefinisikan alam semesta sebagai mesin yang mekanistik.

Sintesis Newtonian dan Mekanika Klasik

Puncak dari Revolusi Ilmiah dicapai melalui sintesis besar oleh Sir Isaac Newton. Melalui penemuan Hukum Gerak dan Hukum Gravitasi Universal, Newton berhasil menjelaskan pergerakan benda di bumi dan di langit (mekanika klasik) dalam satu kerangka matematika yang koheren. Kontribusinya secara definitif menetapkan sains normal baru yang didasarkan pada prinsip-prinsip kuantitatif yang berlaku universal.

Kelembagaan Sains Otonom

Perkembangan ilmiah yang pesat menghasilkan arus informasi yang besar, menuntut cara baru untuk menyebarkan hasil ilmiah secara cepat dan memerlukan konfirmasi yang independen serta kritis. Faktor eksternal—struktur sosial dan politik—memainkan peran vital dalam menyediakan infrastruktur ini.

Pembentukan masyarakat ilmiah, seperti The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge pada tahun 1662 dan Académie des Sciences di Paris , menandai pelembagaan sains sebagai disiplin otonom. Kelembagaan ini berfungsi sebagai mekanisme verifikasi kolektif dan formal, memastikan bahwa ilmu pengetahuan menerima kriteria baru untuk penjelasan (fokus pada how). Patronase dari otoritas kerajaan menunjukkan bahwa faktor eksternal sangat vital dalam menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi sains untuk berkembang, dan memungkinkan mekanika klasik Newton menjadi paradigma yang diterima secara universal.

Konsolidasi dan Perkembangan Klasik (Abad ke-18 dan ke-19)

Konsolidasi Fisika Klasik dan Ilmu Pengetahuan Bumi

Setelah sintesis Newtonian, abad ke-18 dan ke-19 berfokus pada konsolidasi dan perluasan mekanika klasik serta penemuan-penemuan fundamental dalam ilmu alam lainnya. Dalam fisika, Hukum Termodinamika dikembangkan pada abad ke-19, menjelaskan hubungan antara panas, kerja, dan energi. Tokoh seperti Gibbs kemudian mulai menghubungkan sifat makroskopis materi dengan interaksi mikroskopis, yang kemudian diinterpretasikan ulang melalui mekanika statistik dan teori kuantum.

Dalam geologi, Charles Lyell memperkenalkan uniformitarianisme, sebuah prinsip yang menyatakan bahwa proses geologis masa kini adalah kunci untuk memahami masa lalu. Pandangan ini memperluas skala waktu bumi secara dramatis, yang merupakan prasyarat kontekstual penting bagi munculnya teori biologi revolusioner.

Revolusi Ilmu Hayati (Darwin)

Pada tahun 1859, Charles Darwin menerbitkan karyanya yang revolusioner mengenai Teori Evolusi. Teori ini menyatakan bahwa spesies yang ada sekarang merupakan keturunan dari spesies masa lalu, dan evolusi terjadi melalui mekanisme seleksi alam. Teori ini menantang pandangan penciptaan yang dominan secara agama dan memicu perdebatan epistemik dan sosial yang signifikan. Meskipun mendapat penolakan kuat dari beberapa kelompok agama, teori evolusi sekarang diterima secara luas sebagai kerangka kerja fundamental di kalangan ilmuwan.

Abad ke-19 juga ditandai dengan peningkatan drastis dalam spesialisasi keilmuan, memisahkan fisika, kimia, biologi, dan geologi menjadi disiplin yang terpisah, mempersiapkan ilmu pengetahuan untuk Revolusi Epistemik Abad ke-20.

Revolusi Epistemik Abad ke-20: Menggoyahkan Fondasi Klasik

Abad ke-20 merupakan realisasi dari Revolusi Kuhnian terbesar, di mana prinsip dasar (aksioma) Fisika Klasik—determinisme dan ruang-waktu absolut—digantikan oleh model probabilitas dan relativitas.

Dua Pilar Fisika Modern: Mengganti Determinisme Newtonian

Teori Relativitas (Albert Einstein)

Albert Einstein meruntuhkan kerangka Newtonian dengan dua teorinya. Relativitas Khusus menetapkan bahwa kecepatan cahaya () adalah batas kecepatan universal dan mengubah konsep ruang dan waktu absolut menjadi ruang-waktu yang saling terikat (spasial dan temporal). Selanjutnya, Relativitas Umum mengubah konsep gravitasi dari gaya misterius menjadi manifestasi kelengkungan ruang-waktu yang disebabkan oleh massa.

Mekanika Kuantum

Mekanika Kuantum fokus pada perilaku materi pada skala atomik dan subatomik, yang sama sekali bertentangan dengan intuisi klasik.

- Awal Kuantum: Teori ini dimulai dengan Max Planck yang mengajukan bahwa energi dipancarkan dalam paket diskrit (kuanta).

- Dualitas Gelombang-Partikel: Louis de Broglie mengajukan teori bahwa semua partikel bergerak, terutama partikel subatomik seperti elektron, menunjukkan perilaku mirip gelombang.

- Persamaan Schrödinger: Erwin Schrödinger merumuskan persamaan pada tahun 1926 yang menjelaskan elektron sebagai fungsi gelombang (probabilitas) dan bukan sebagai partikel deterministik, menandai perubahan fundamental dari fisika klasik.

Konflik antara Teori Relativitas (yang bekerja pada skala makro) dan Mekanika Kuantum (skala mikro) menunjukkan adanya inkomensurabilitas dalam paradigma fisika modern itu sendiri, meskipun keduanya benar secara empiris dalam ranah masing-masing. Kegagalan untuk menyatukan gravitasi (Relativitas Umum) dengan tiga gaya fundamental lainnya (Quantum) menjadi anomali terbesar yang mendorong fisikawan teoretis kontemporer untuk mencari model baru, seperti Teori String.

Revolusi Biologi Molekuler

Selain fisika, ilmu hayati juga mengalami revolusi besar. Pada tahun 1953, James Watson dan Francis Crick menguraikan struktur Double Helix DNA. Penemuan ini menjadi fondasi bagi seluruh bidang biologi molekuler, genetika, dan bioteknologi, memungkinkan pemahaman mendalam tentang mekanisme dasar kehidupan.

Sains Kontemporer dan Tantangan Epistemologis Abad ke-21

Ilmu Pengetahuan Skala Besar (Big Science) dan Batas Pengetahuan

Di abad ke-21, penelitian ilmiah didominasi oleh proyek-proyek berskala besar (Big Science), yang membutuhkan pendanaan negara yang masif dan kolaborasi internasional, jauh berbeda dari citra ilmuwan tunggal di era Newton.

Di bidang fisika teoretis, pencarian teori yang menyatukan semua gaya (Theory of Everything) terus berlanjut. Teori String merupakan salah satu hipotesa utama, yang berpendapat bahwa partikel paling dasar di alam semesta bukanlah proton atau kuark, melainkan filamen-filamen kecil yang bergetar. Meskipun Teori String menyajikan kerangka matematika yang elegan, hingga saat ini masih bersifat hipotesis karena kurangnya bukti empiris, menunjukkan bahwa Sains Normal dalam fisika teoretis menghadapi anomali yang mendalam dan berkepanjangan.

Bioteknologi, AI, dan Implikasi Etis

Perkembangan pesat dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT), bioteknologi, dan kecerdasan buatan (AI) telah membawa manfaat transformatif, tetapi sekaligus menimbulkan implikasi etis dan sosial yang signifikan. Teknologi ini, misalnya, memungkinkan kemampuan untuk memantau dan memprediksi perilaku populasi secara masif.

Implikasi etis yang perlu ditangani meliputi masalah privasi, keamanan data, kesenjangan akses (digital divide), etika digital, dan perlunya keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan interaksi manusiawi dan nilai-nilai moral.

Ilmu Pengetahuan, Kekuasaan, dan Hegemoni Digital

Analisis externalism menjadi sangat penting dalam menilai dampak teknologi modern. Ilmu pengetahuan tidak lagi steril dari kekuasaan; sebaliknya, produk-produknya telah menjadi instrumen kekuasaan baru. Menurut pemikir seperti Foucault dan Bourdieu, kekuasaan dapat dilanggengkan melalui strategi hegemoni, menciptakan ide-ide dominan, dan menerapkan kekerasan simbolik yang bekerja secara halus melalui wacana dan representasi simbolis.

Dari Surveillance Capitalism ke Kolonialisme Digital

Shoshana Zuboff menyoroti praktik perusahaan teknologi yang mengumpulkan dan mengeksploitasi data pengguna demi kepentingan komersial, sebuah fenomena yang disebut Surveillance Capitalism. Praktik ini dianggap melanggar hak privasi dan melemahkan kedaulatan individu dan negara.

Hal ini kemudian berevolusi menjadi Kolonialisme Digital, yang menjadi topik hangat dalam forum global. Jika dahulu dominasi informasi dilakukan oleh media massa Barat, kini ia dilakukan oleh platform digital global (seperti Google, Meta, dan Amazon—disebut trinet ). Perusahaan-perusahaan ini menggunakan perangkat lunak berpemilik dan layanan internet terpusat untuk memata-matai pengguna, memproses data, dan memberikan layanan yang dibuat untuk subjek wilayah kekuasaan data mereka.

Ekonom Yanis Varoufakis bahkan menyebut perkembangan ini sebagai teknofeodalisme, di mana data menjadi sumber daya utama dan kontrol atas platform menjadi bentuk kekuasaan baru. Dalam Kolonialisme Digital, apa yang dirampas (appropriated) bukanlah lahan atau sumber daya alam, melainkan kehidupan manusia melalui akses ke data, yang mengubah status warga negara menjadi subjek, bukan hanya konsumen.

Studi Kasus di Indonesia

Dampak nyata terlihat di negara-negara Selatan, yang diposisikan sebagai periferi data. Di Indonesia, monopoli platform digital telah menyebabkan lebih dari 75 persen belanja iklan nasional dikuasai oleh Google dan Facebook, yang menyulitkan media lokal untuk bertahan.

Protes terhadap monopoli pasar Google berujung pada putusan denda sebesar Rp 202,5 milyar dari KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) pada awal Januari 2025. Google dinilai memonopoli sistem pembayaran di Google Playstore dan tidak mengizinkan alternatif pembayaran lain dalam sistem Google Play Billing (GPB), bahkan menghapus aplikasi developer yang tidak mengikuti kebijakan tersebut. Kasus ini menunjukkan secara konkret bagaimana kontrol terhadap infrastruktur teknologi—sebuah produk ilmu pengetahuan modern—digunakan untuk mendominasi struktur ekonomi domestik dan secara fundamental mengubah definisi kedaulatan negara.

Sintesis Kronologis dan Kesimpulan

Sejarah Ilmu Pengetahuan adalah narasi yang kaya dan kompleks, yang ditandai oleh diskontinuitas yang mendalam, bukan hanya kemajuan linier yang sederhana. Analisis metodologis yang kritis sangat penting untuk memahami proses ini.

Tabel 1 merangkum pergeseran paradigma utama, menunjukkan bahwa kemajuan ilmiah seringkali memerlukan penghapusan total kerangka kerja lama, seperti yang terjadi ketika kosmos Geosentris digantikan oleh Heliosentris, atau ketika determinisme Newton digantikan oleh probabilitas Kuantum.

Table 1: Analisis Pergeseran Paradigma Utama dalam Sejarah Ilmu Pengetahuan

| Periode/Revolusi | Paradigma Lama (Sains Normal) | Anomali/Krisis Utama | Paradigma Baru (Revolusi Ilmiah) | Tokoh Kunci |

| Kosmologi Klasik | Model Geosentris Ptolemaus, Fisika Aristotelian (Kualitatif, Fokus ‘Mengapa’) | Pergerakan planet yang retrograd, ketidaksesuaian prediksi, kebutuhan eksplanasi kuantitatif. | Model Heliosentris, Pandangan Alam Semesta Mekanistik (Kuantitatif, Fokus ‘Bagaimana’) | Copernicus, Galileo, Kepler, Newton |

| Biologi Pra-Darwin | Kreasionisme, Essentialisme, Konsep Spesies Statis. | Bukti Geologis (Lyell), Fosil, Variasi Geografis (Biogeografi). | Evolusi melalui Seleksi Alam. | Charles Darwin |

| Fisika Klasik | Determinisme Mutlak, Ruang dan Waktu Absolut (Newtonian). | Radiasi Benda Hitam, Efek Fotolistrik, Kecepatan cahaya yang konstan, Instabilitas elektron dalam atom. | Teori Relativitas dan Mekanika Kuantum | Max Planck, Albert Einstein, Heisenberg, Schrödinger |

Tulisan ini juga menegaskan bahwa ilmu pengetahuan selalu merupakan produk dari interaksi antara ide-ide internal yang cerdas dan konteks kelembagaan, sosial, dan politik eksternal. Peran sentral yang dimainkan oleh Masa Keemasan Islam, melalui Baitul Hikmah , dalam melestarikan matematika (Aljabar, Nol, ) dan teks klasik membuktikan bahwa kemajuan ilmiah sangat bergantung pada dukungan kelembagaan di luar narasi Eurosentris, sebuah fakta yang menentang pandangan Whig History.

Akhirnya, perkembangan sains modern, khususnya di bidang teknologi informasi, telah menciptakan tantangan epistemologis baru dan isu hegemoni yang serius. Ilmu pengetahuan, yang dulunya otonom, kini diintegrasikan kembali ke dalam struktur kekuasaan global melalui data dan algoritma (Tabel 3).

Table 3: Mekanisme Dominasi Pengetahuan di Era Kontemporer

| Mekanisme Dominasi | Definisi/Konsep Kunci | Implikasi Sosial dan Ekonomi | Sumber Konsep |

| Surveillance Capitalism | Eksploitasi data pengguna secara masif dan pengawasan demi keuntungan komersial. | Pelanggaran hak privasi, melemahnya kedaulatan individu dan negara. | Shoshana Zuboff |

| Kolonialisme Digital | Dominasi teknologi dan infrastruktur digital oleh platform global (Trinet: Google, Meta, Amazon) yang mengendalikan lalu lintas digital dan data. | Terjadinya data appropriation, warga negara menjadi subjek, kesulitan media lokal bertahan, teknofeodalisme. | Andre Staltz, Yanis Varoufakis |

| Hegemoni Pengetahuan | Pengendalian dan pelanggengan kekuasaan melalui kepemimpinan intelektual dan moral untuk menciptakan ideologi dominan. | Kekerasan simbolik, mereproduksi kekuasaan melalui wacana dan representasi simbolis (Misalnya: Algoritma tak transparan). | Antonio Gramsci, Pierre Bourdieu |

Sains kontemporer kini menghadapi dua tantangan besar: penyatuan fisika yang belum tercapai (krisis anomali) dan pengelolaan dampak etis serta hegemoni dari teknologi yang ia lahirkan. Merefleksikan sejarah ilmu pengetahuan dengan lensa kritis membantu komunitas global untuk menuntut pertanggungjawaban dan memastikan bahwa perkembangan pengetahuan di masa depan melayani kepentingan manusia secara lebih adil.