Evolusi dan Tipologi Sanksi Ekonomi dalam Politik Global

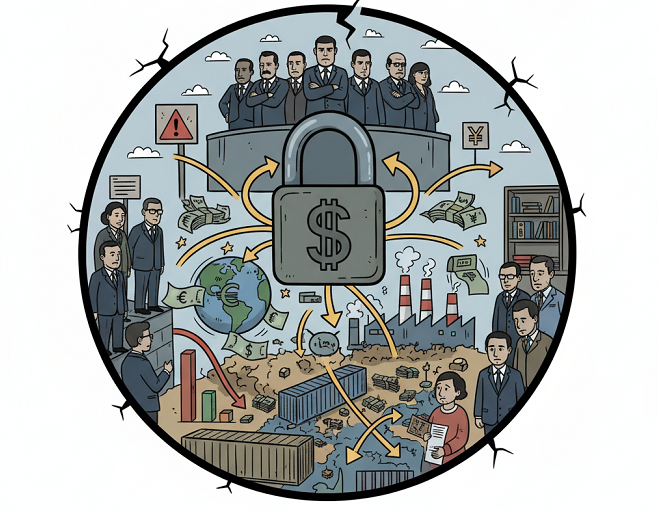

Sanksi ekonomi kini telah diakui sebagai salah satu instrumen kebijakan luar negeri yang paling kuat dan sering digunakan, seringkali disebut sebagai “Senjata Perdagangan” dalam konteks geo-ekonomi. Sanksi didefinisikan sebagai alat yang digunakan oleh negara atau organisasi internasional untuk membatasi perdagangan, investasi, atau kegiatan komersial lainnya dengan tujuan memaksa pemerintah atau kelompok pemerintahan target untuk mengubah kebijakan mereka.

Secara historis, penerapan sanksi ekonomi oleh negara-negara besar telah dilegitimasi melalui arsitektur keuangan global yang didominasi oleh kekuatan hegemoni, terutama Amerika Serikat (AS). Pengaruh AS dalam diplomasi ekonomi dilegitimasi secara signifikan melalui pendirian institusi multilateral pasca-Perang Dunia II, seperti World Bank, IMF (melalui Bretton Woods System), dan GATT/WTO, yang didirikan sejak medio 1940-an.

Motif penerapan sanksi dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama. Pertama, motif instrumental, yang bertujuan langsung untuk mengubah perilaku atau kebijakan negara target. Kedua, motif simbolik, yang umumnya digunakan untuk memperkuat dukungan domestik, memberikan sinyal politik kepada sekutu, atau menunjukkan kekecewaan tanpa harapan perubahan segera dari target. Meskipun sanksi secara umum gagal mencapai tujuan instrumental yang diinginkan, perannya sebagai alat simbolik dan penegasan aliansi tetap signifikan.

Rezime sanksi telah mengalami pergeseran tipologi yang substansial dari waktu ke waktu. Dahulu, rezim sanksi sering bersifat komprehensif (mass embargo), menargetkan seluruh perekonomian negara, yang sering kali menimbulkan dampak kemanusiaan yang parah terhadap warga sipil. Namun, praktik sanksi telah berevolusi menjadi sanksi yang lebih cerdas atau sektoral, yang menargetkan individu, entitas keuangan spesifik, atau sektor industri kunci. Meskipun demikian, sanksi Barat terhadap Rusia pasca-invasi 2022 menunjukkan pendekatan hibrida; sanksi ini mencakup 18 paket sanksi dan dianggap sebagai salah satu sanksi ekonomi terlengkap dalam sejarah, meliputi berbagai sektor mulai dari keuangan, energi, hingga teknologi.

Dilema Legalitas, Etika, dan Pengukuran Efektivitas

Penggunaan sanksi ekonomi, terutama yang bersifat unilateral (sepihak), menimbulkan perdebatan serius dalam hukum internasional dan etika. Idealnya, tindakan pemberian atau penjatuhan sanksi merupakan kewenangan tunggal Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan hanya melalui otorisasi PBB lah suatu negara atau organisasi internasional dapat memberlakukan sanksi terhadap negara lain. Ketika sanksi diberlakukan di luar kerangka ini, tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan semangat kerja sama ekonomi global.

Dari perspektif etika, dampak kemanusiaan dari sanksi menjadi sorotan kritis. Sanksi, bahkan yang ditargetkan, sering kali memiliki konsekuensi sosial dan kemanusiaan yang meluas. Contoh paling menyentuh adalah kasus Iran, di mana sanksi AS menyebabkan banyak warga Iran yang menderita penyakit langka kesulitan mendapatkan obat-obatan esensial akibat pembatasan akses finansial.

Hal ini menciptakan kontradiksi fundamental. Sanksi dirancang sebagai instrumen koersif yang memanfaatkan kekuatan ekonomi, namun ketika implementasinya melanggar hak-hak paling mendasar masyarakat sipil—seperti hak atas kesehatan—maka sanksi tersebut dapat dibaca sebagai ujian terhadap integritas hukum internasional itu sendiri. Para ahli mencatat bahwa sanksi ekonomi unilateral menempatkan hukum dalam posisi tunduk pada kalkulasi kekuasaan. Kegagalan untuk menghormati prinsip bahwa manusia, dan bukan negara, adalah subjek utama yang harus dihormati, akan pada akhirnya merusak legitimasi dan dukungan global terhadap rezim sanksi tersebut, mengurangi efektivitasnya di masa depan.

Efektivitas sanksi secara empiris cenderung rendah. Analisis menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan sanksi internasional hanya berada pada kisaran 6% hingga 56%. Untuk mengukur efektivitasnya, khususnya dalam konteks diplomasi koersif, analisis berbasis teori menggunakan lima variabel utama: tujuan, permintaan, ancaman, tekanan waktu, dan motivasi. Kegagalan sanksi seringkali diakibatkan oleh kurangnya perhitungan dan konsiderasi yang matang terhadap variabel-variabel tersebut oleh negara pengirim, sebagaimana diindikasikan dalam beberapa studi kasus.

Studi Kasus I – Iran: Sanksi Maksimal dan Kegagalan Perubahan Perilaku

Latar Belakang dan Rezim Sanksi Maksimal

Hubungan antara AS dan Iran telah ditandai dengan ketegangan dan tekanan sejak Revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Iran secara konsisten menghadapi tekanan Barat, khususnya terkait program pengembangan teknologi nuklirnya, yang memicu penerapan berbagai sanksi.

Puncak dari upaya diplomasi terjadi pada tahun 2015 dengan penandatanganan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), yang bertujuan untuk mencabut sanksi sebagai imbalan atas pembatasan program nuklir Iran. Tekanan sanksi yang berlebihan sebelumnya, yang mengakibatkan terpuruknya situasi ekonomi, sosial, dan politik Iran, menjadi faktor pendorong Hassan Rouhani untuk menandatangani perjanjian tersebut. Diplomasi Rouhani dinilai efektif karena dilakukan dengan cara damai meskipun Iran memiliki bargaining power yang kecil saat itu.

Namun, situasi berbalik drastis ketika Presiden Donald Trump memutuskan untuk keluar secara unilateral dari JCPOA pada Mei 2018. AS segera menerapkan kembali sanksi penuh atau sanksi maksimal, yang secara khusus menargetkan hampir semua ekspor minyak Iran dan akses perbankan inti negara tersebut.

Dampak Ekonomi Makro yang Parah

Sanksi maksimal ini memberikan pukulan telak pada perekonomian Iran. Rezim sanksi tersebut secara efektif menghancurkan kemampuan Iran untuk memperoleh mata uang keras melalui perdagangan formal.

Konsekuensi langsungnya adalah kerugian nilai mata uang yang substansial. Mata uang Iran, Rial, mengalami hyper-devaluation dan telah kehilangan setengah nilainya sejak April 2020. Pembatasan akses ke cadangan devisa luar negeri memperburuk depresiasi nilai tukar, yang pada gilirannya meningkatkan inflasi. Meskipun data PDB Iran sebelum dan sesudah 2017 menunjukkan volatilitas, jelas bahwa pembatasan ekonomi ini, diperburuk oleh pandemi COVID-19, semakin memperburuk keadaan ekonomi Iran.

Di sisi lain, hilangnya akses perbankan formal memaksa bank dan warga Iran beralih ke sistem informal atau pasar paralel (seperti Hawala) untuk memfasilitasi transaksi. Meskipun sistem paralel ini membantu mitigasi, itu juga menjadi indikator kegagalan moneter formal.

Evaluasi Efektivitas Koersif AS

Analisis menunjukkan bahwa kebijakan diplomasi koersif yang diterapkan oleh AS pasca-penarikan JCPOA belum efektif dalam menekan Iran untuk mengubah kebijakan nuklirnya secara substansial atau kembali ke meja perundingan dengan syarat AS.

Salah satu alasan kegagalan utama adalah kurangnya konsistensi dan kredibilitas ancaman AS. Bagi para pembuat kebijakan di Iran, seluruh sanksi yang diterapkan AS sejak Revolusi Islam 1979 hingga kini dipandang sebagai bagian dari agenda besar AS untuk melakukan perubahan rezim. Selama pemerintahan AS mempertahankan sikap untuk tidak mengesampingkan opsi perubahan rezim, harapan untuk mengembalikan isu nuklir Iran ke meja perundingan akan sulit terwujud. Oleh karena itu, reputasi AS sebagai negara pengancam di mata Iran terbilang kurang kredibel karena mayoritas sanksi masa lalu gagal mencapai tujuan utama AS.

Sanksi maksimal, khususnya penargetan akses perbankan, secara tidak terduga justru berfungsi sebagai katalis yang mempercepat fragmentasi sistem keuangan global. Tindakan koersif yang ekstrem ini memaksa Iran untuk memperkuat hubungan dengan mitra non-Barat, seperti Tiongkok dan India, dan membangun sistem pembayaran alternatif. Meskipun tujuan AS adalah untuk mengisolasi Iran, dampak jangka panjangnya adalah legitimasi penggunaan mekanisme informal dan perdagangan mata uang lokal/bilateral. Ini menunjukkan bahwa koersi finansial yang ekstrem dapat memicu decoupling alih-alih kepatuhan, menandai pergeseran struktural menuju tatanan ekonomi multi-polar.

Studi Kasus II – Rusia: Resiliensi Ekonomi dan Pergeseran Geo-Finansial

Rezim Sanksi Pasca-Invasi 2022

Sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia setelah invasinya ke Ukraina pada tahun 2022 adalah rezim sanksi ekonomi terlengkap dan paling luas dalam sejarah modern. Sanksi ini diinisiasi oleh negara-negara Barat seperti Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), Inggris, dan sekutunya (Kanada, Jepang).

Sanksi menargetkan sektor-sektor kunci:

- Sektor Keuangan:Termasuk pembekuan aset Bank Sentral Rusia dan pengecualian tujuh bank besar Rusia dari sistem pembayaran internasional SWIFT (seperti VTB Bank, Sberbank, dan Gazprombank). Pengecualian dari SWIFT diyakini dapat memicu krisis perbankan skala penuh pada bank-bank Rusia.

- Sektor Energi dan Perdagangan:Larangan impor batu bara, minyak, gas, bahan kimia, kayu, dan berbagai komoditas lain dari Rusia. Presiden AS Joe Biden juga memberlakukan larangan impor minyak Rusia.

- Teknologi:Pembatasan akses ke teknologi canggih dan penutupan operasi perusahaan multinasional seperti Apple, McDonald’s, dan Starbucks.

Tujuan utama dari sanksi ini adalah memberikan dukungan non-militer terhadap Ukraina dan memaksa Rusia menghentikan invasi karena potensi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi.

Faktor Resiliensi Ekonomi Rusia

Meskipun sanksi menyebabkan penurunan nilai Rubel, penyusutan ekonomi, dan kesulitan akses teknologi canggih, Rusia menunjukkan tingkat resiliensi ekonomi yang sangat tinggi. Analisis menunjukkan bahwa Rusia dapat dikatakan “kebal” terhadap sanksi ekonomi, atau setidaknya mampu mengatasi dampak yang timbul.

Ada beberapa faktor kunci yang menjelaskan resiliensi ini:

- Ketergantungan Negara Pengirim:Negara-negara pengirim sanksi, terutama Uni Eropa, memiliki ketergantungan struktural pada pasokan migas dari Rusia. Sebaliknya, Rusia tidak terlalu menggantungkan kebutuhan vitalnya kepada negara-negara tersebut. Ketergantungan timbal balik ini melemahkan kekuatan sanksi Barat.

- Kepemimpinan dan Stabilitas Politik:Faktor individu Vladimir Putin sebagai pemimpin yang agresif, tegas, dan berpengalaman lebih dari 20 tahun, memungkinkan Rusia merumuskan dan menerapkan strategi respons yang cepat dan berani.

- Dampak Pasar Energi:Secara paradoks, sanksi AS terhadap minyak Rusia memicu kenaikan harga minyak dunia (Brent dan WTI). Kenaikan harga ini, meskipun di tengah kekhawatiran kelebihan pasokan, menopang pendapatan ekspor Rusia, memungkinkan Moskow menstabilkan keuangannya.

Strategi Mitigasi Aktif dan De-dolarisasi Rusia

Rusia merespons sanksi Barat dengan strategi konfrontatif yang agresif, berfokus pada diversifikasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur keuangan alternatif.

Diversifikasi Pasar dan Aliansi

Sebagai tanggapan terhadap embargo Eropa, Rusia mengalihkan fokus ekspor energinya ke pasar Asia. Tiongkok dan India muncul sebagai dua pelanggan terbesar, dengan impor minyak India dari Rusia melonjak tajam sejak 2022. Perusahaan energi Rusia seperti Rosneft dan Gazprom memperluas operasi dan proyek pipa gas besar, seperti Power of Siberia, untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Eropa. Selain itu, Rusia membangun aliansi dengan negara-negara non-Barat lainnya, termasuk Tiongkok dan Iran.

Pembangunan Infrastruktur Keuangan Alternatif

Ancaman pengeluaran dari SWIFT pada tahun 2014 memicu Rusia untuk mengembangkan Sistem Transfer Pesan Keuangan (SPFS). Setelah sanksi 2022, upaya ini dipercepat. Rusia, bersama anggota BRICS lainnya (Tiongkok dan India), memutuskan untuk menghubungkan sistem pengiriman keuangan mereka. SPFS akan dihubungkan dengan Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) Tiongkok, menciptakan platform pembayaran tunggal yang berfungsi di luar jaringan SWIFT yang didominasi Barat. Negara-negara BRICS secara umum telah memperkuat koordinasi untuk mempromosikan de-dolarisasi.

Strategi mitigasi dan de-dolarisasi ini, yang dipercepat oleh sanksi Barat, merupakan tantangan struktural terhadap hegemoni dolar AS dan arsitektur Bretton Woods. Meskipun dolar masih mendominasi cadangan devisa global, inisiatif BRICS seperti SPFS dan CIPS, serta promosi penggunaan mata uang lokal, menunjukkan kemajuan signifikan yang mengancam dominasi dolar di masa depan.

Meskipun strategi mitigasi Rusia kuat, sanksi menciptakan tekanan jangka panjang. Data neraca perdagangan menunjukkan bahwa surplus perdagangan Rusia menyusut tajam pada Desember 2024 dan Agustus 2025, terutama karena permintaan energi yang melambat dari Tiongkok dan pembatasan yang terus-menerus terhadap impor barang dan teknologi asing.

Tabel 1 menyajikan perbandingan dampak ekonomi makro sanksi terhadap Iran dan Rusia:

Table 1: Perbandingan Dampak Ekonomi Makro Sanksi: Iran vs. Rusia

| Indikator Ekonomi | Iran (Pasca Penarikan JCPOA 2018) | Rusia (Pasca Invasi 2022) | Signifikansi/Resiliensi |

| Dampak PDB Awal | Kontraksi dalam dan berkelanjutan. | Kontraksi awal, direspon dengan cepat, pulih lebih cepat. | Resiliensi Rusia lebih tinggi karena kapasitas self-sufficiency dan sumber daya energi. |

| Depresiasi Mata Uang | Hyper-Devaluation; Rial anjlok 50% nilainya. | Rubel stabil/menguat setelah intervensi Bank Sentral; fluktuatif namun tidak hiper-devaluasi. | Bank Sentral Rusia memiliki cadangan devisa dan kemampuan mengelola modal yang lebih baik. |

| Akses Pasar Keuangan | Terisolasi total; ketergantungan pada pasar paralel/Hawala. | Pengecualian SWIFT untuk bank utama; segera membangun SPFS/CIPS. | Rusia berupaya membangun hard infrastructure alternatif; Iran bergantung pada mekanisme informal. |

| Ketergantungan Sender | Rendah. AS tidak terlalu bergantung pada Iran. | Tinggi. Negara-negara sender (UE) bergantung pada migas Rusia. | Ketergantungan sender adalah faktor mitigasi utama bagi efektivitas sanksi terhadap Rusia. |

Ancaman sanksi dan pengecualian dari SWIFT berfungsi sebagai katalis yang mendorong BRICS (termasuk Rusia, Tiongkok, India) untuk meningkatkan implementasi nyata strategi de-dolarisasi. Langkah ini, yang dipercepat oleh kebijakan koersif Barat, merupakan tantangan mendasar terhadap hegemoni dolar AS. Dalam jangka panjang, sanksi yang dimaksudkan untuk melemahkan Rusia justru memperkuat kerja sama blok non-Barat dan mempercepat lahirnya sistem multi-kutub yang lebih resisten terhadap tekanan politik AS.

Mekanisme Kegagalan dan Efek Limpahan (Spillover) Global

- Faktor Penentu Keberhasilan dan Kegagalan Sanksi

Efektivitas sanksi ekonomi tidak ditentukan oleh kekerasan langkah-langkah yang diambil, tetapi oleh kombinasi kompleks faktor yang dapat dikelompokkan menjadi empat fokus: pengirim (sender), target, hubungan pengirim-target, dan instrumen yang digunakan.

- Faktor Fokus-Pengirim (Sender-Focused):Keberhasilan sanksi meningkat jika ada koalisi yang luas (jumlah negara yang terlibat sebagai pengirim) dan jika permintaan serta ancaman yang diterapkan bersifat konsisten dan kredibel. Kasus sanksi AS terhadap Iran pasca-JCPOA menunjukkan kegagalan karena AS gagal menunjukkan kredibilitas ancaman jangka panjang untuk mencapai tujuan politiknya.

- Faktor Fokus-Target (Target-Focused):Karakteristik negara target, seperti stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan tipe rezim, sangat menentukan. Rezim non-demokratis, seperti di Rusia, cenderung lebih mampu menanggung biaya sanksi dan memusatkan kekuasaan untuk merespons adaptif, seperti yang ditunjukkan oleh faktor kepemimpinan Putin.

- Fokus Instrumen (Instrument-Focused):Pilihan instrumen, seperti sanksi finansial yang menyasar Bank Sentral (kasus Rusia), dapat menciptakan dampak kejut awal yang besar. Namun, serangan finansial yang terlalu agresif justru mendorong target untuk cepat merumuskan strategi kontra-strategis yang fundamental, seperti inisiatif de-dolarisasi dan pengembangan SPFS.

Secara umum, literatur menunjukkan bahwa sanksi sering gagal mencapai tujuan instrumental (mengubah kebijakan) yang diinginkan dan memiliki dampak negatif yang luas pada stabilitas politik dan ekonomi negara target, serta konsekuensi kemanusiaan yang serius.

Dampak Limpahan Geo-Ekonomi pada Negara Berkembang (Global South)

Efek limpahan (spillover effects) dari konflik geo-ekonomi antara negara-negara besar (AS, Tiongkok, Rusia, UE) telah menyebabkan dampak signifikan pada stabilitas ekonomi negara-negara berkembang (Global South). Dampak ini merambat melalui tiga saluran utama: perdagangan/rantai pasokan, komoditas, dan keuangan.

Gangguan Rantai Pasokan dan Perang Dagang

Perang dagang antara AS dan Tiongkok, yang dimulai sejak 2018 dengan kebijakan tarif tinggi, telah menciptakan ketegangan ekonomi global dan efek domino. Negara-negara mitra dagang utama kedua negara, termasuk Indonesia, menghadapi dampak signifikan. Misalnya, sektor manufaktur di negara berkembang rentan terhadap gangguan rantai pasokan global, terutama bagi negara-negara yang sangat bergantung pada impor bahan baku dari Tiongkok, seperti 70% bahan baku industri elektronik Indonesia.

Namun, di balik tantangan tersebut terdapat peluang. Perang dagang telah mendorong perusahaan multinasional untuk merelokasi produksi demi menghindari tarif tinggi AS, memberikan peluang bagi negara-negara ASEAN, seperti Vietnam, untuk menarik investasi asing langsung (FDI).

Krisis Komoditas (Pangan dan Energi)

Sanksi dan konflik geo-ekonomi telah memicu volatilitas harga komoditas global. Konflik Rusia-Ukraina meningkatkan kerawanan pangan di negara-negara berkembang karena kedua negara merupakan pemasok utama gandum, jagung, dan minyak nabati. Gangguan ekspor menyebabkan kenaikan harga pangan.

Di sektor energi, sanksi terhadap minyak Rusia memicu penguatan harga minyak dunia. Kenaikan harga ini meningkatkan biaya impor energi di banyak negara berkembang, yang pada gilirannya memperburuk tekanan inflasi dan memperbesar risiko krisis utang.

Tekanan Keuangan dan Kerentanan Utang

Dominasi Dolar AS dan kebijakan moneter Federal Reserve (The Fed) AS dapat memicu ketidakstabilan ekonomi global. Ketika sanksi dan konflik global mendorong suku bunga The Fed naik, terjadi arus modal keluar dari pasar negara berkembang, yang meningkatkan risiko ekonomi dan ketidakstabilan finansial.

Negara-negara berkembang menghadapi kerentanan utang, terutama utang dalam mata uang asing, yang diperburuk oleh fluktuasi nilai tukar akibat gejolak global. Untuk mengatasi risiko ini, pengelolaan cadangan devisa yang memadai dan strategi lindung nilai (hedging) menjadi krusial.

Table 2: Saluran Spillover Utama Krisis Geo-Ekonomi terhadap Negara Berkembang

| Saluran Spillover | Penyebab Utama | Dampak Kunci pada Negara Berkembang | Implikasi Strategis |

| Rantai Pasokan Global | Perang Dagang AS-China (Tarif Tinggi). | Kenaikan biaya impor bahan baku (Contoh: Indonesia di sektor elektronik), gangguan manufaktur. | Mendesak reformasi struktural untuk menarik relokasi FDI dan diversifikasi pemasok. |

| Komoditas Esensial | Sanksi terhadap Rusia, Gangguan Ekspor Ukraina/Rusia. | Inflasi Impor (Harga Pangan, Energi), Kerawanan Pangan, Kontribusi terhadap krisis utang. | Memerlukan intervensi fiskal untuk subsidi dan penguatan ketahanan pangan domestik. |

| Sistem Keuangan/Moneter | Dominasi Dolar AS, Kenaikan Suku Bunga The Fed, Ancaman Sanksi Sekunder. | Volatilitas Nilai Tukar, Tekanan Krisis Utang Valas , Arus Modal Keluar. | Mendorong Local Currency Settlement (LCS), Hedging, dan pengelolaan cadangan devisa yang memadai. |

Meskipun negara berkembang seringkali dipandang sebagai korban pasif dari ketegangan geo-ekonomi, dampak limpahan ini telah mendorong percepatan strategi adaptasi proaktif. Misalnya, negara-negara mitra dagang AS-China perlu melakukan negosiasi bilateral untuk mendapatkan pengecualian tarif. Di bidang keuangan, terdapat upaya nyata untuk mengurangi ketergantungan pada sistem finansial AS. Kesepakatan bilateral, seperti antara Tiongkok dan Indonesia yang meningkatkan penggunaan RMB, merupakan contoh upaya negara-negara Global South untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi dan beradaptasi terhadap tatanan yang berubah. Konflik antara Barat dan Rusia/China memaksa negara-negara ini untuk mengklaim kembali kedaulatan ekonomi melalui de-dolarisasi regional dan penguatan blok ekonomi mandiri.

Implikasi Strategis dan Tatanan Global Multi-Polar

Percepatan De-dolarisasi dan Kebangkitan Blok Ekonomi Alternatif

Penerapan sanksi ekonomi secara masif, terutama yang melibatkan pemutusan akses dari sistem pembayaran internasional seperti SWIFT, telah menunjukkan bahwa hegemoni dolar AS (weaponization of USD) merupakan risiko politik terbesar bagi negara yang tidak sejalan dengan Barat. Ancaman ini secara langsung mempercepat upaya negara-negara BRICS+ untuk bertransaksi di luar dolar AS.

Blok BRICS, sebagai respons, memperkuat koordinasi, mempromosikan penggunaan mata uang lokal, dan mengembangkan institusi dan sistem pembayaran alternatif. Inisiatif ini termasuk New Development Bank (NDB) dan upaya untuk mempromosikan local currency settlement.

Pengembangan infrastruktur keuangan alternatif, seperti menghubungkan SPFS Rusia dengan CIPS Tiongkok , menunjukkan bahwa negara-negara ini tidak hanya bereaksi tetapi juga berinvestasi untuk menciptakan sistem paralel. Meskipun pengaruh dolar AS tetap mendominasi dalam hal cadangan devisa global, upaya BRICS ini merupakan tantangan nyata terhadap hegemoni dolar. Contohnya, masuknya RMB ke dalam Special Drawing Right (SDR) IMF pada 2016 dan peningkatan penggunaan RMB dalam transaksi bilateral (seperti China-Indonesia) menunjukkan peningkatan kredibilitas RMB sebagai mata uang cadangan dunia.

Fragmentasi Sistem Global: Konsekuensi Jangka Panjang Sanksi Maksimal

Sanksi maksimal, khususnya terhadap Iran dan Rusia, telah mempercepat fragmentasi sistem ekonomi global. Ketika sanksi diterapkan secara ekstensif untuk memotong akses ke perbankan formal, negara target dipaksa untuk memperkuat hubungan dengan mitra yang tidak ikut sanksi, terutama dalam blok non-Barat.

Pergeseran ini melampaui penyesuaian pasar sementara; ini adalah pergeseran struktural yang menciptakan blok-blok ekonomi yang terpisah (Barat vs. non-Barat). Sanksi, yang dimaksudkan sebagai alat koersi, justru menjadi kekuatan sentrifugal yang mendorong decoupling dan mengurangi efisiensi perdagangan global. Negara berkembang, dalam konteks ini, dipaksa untuk menyeimbangkan antara mempertahankan akses ke sistem finansial yang didominasi AS dan memanfaatkan peluang perdagangan yang ditawarkan oleh blok BRICS yang berkembang.

Kesimpulan

Sanksi ekonomi telah menjadi instrumen utama politik luar negeri, namun efektivitasnya dalam mengubah perilaku politik strategis target (seperti menghentikan program nuklir Iran atau invasi Rusia) terbukti rendah ketika dihadapkan dengan target yang resilien dan memiliki mitra alternatif yang kuat. Meskipun sanksi berhasil menimbulkan kerusakan ekonomi yang parah (kasus Iran) dan volatilitas pasar (kasus Rusia), sanksi tersebut bertransformasi menjadi pemicu struktur baru yang mendasari tatanan multi-polar.

Kegagalan strategis AS terletak pada penggunaan koersi yang terlalu komprehensif, yang mendorong negara-negara target dan mitranya berinvestasi besar-besaran untuk menciptakan sistem paralel. Ini adalah pertukaran di mana tujuan politik jangka pendek ditukar dengan erosi hegemoni finansial jangka panjang AS, mendevaluasi kekuatan dolar dan SWIFT sebagai senjata di masa depan.

Bagi Indonesia dan negara-negara Global South lainnya, laporan ini menyimpulkan bahwa adaptasi proaktif adalah satu-satunya jalan untuk memitigasi risiko spillover dan memanfaatkan peluang yang timbul dari fragmentasi global.

Rekomendasi Kebijakan Strategis:

- Diplomasi Ekonomi Proaktif:Melakukan negosiasi bilateral yang cermat dengan negara-negara besar (AS dan Tiongkok) untuk mendapatkan pengecualian tarif dan memastikan integrasi yang menguntungkan dalam rantai pasokan yang terfragmentasi.

- Penguatan Ketahanan Moneter:Mempercepat reformasi struktural untuk menarik FDI dan secara aktif menerapkan strategi de-dolarisasi regional, termasuk Local Currency Settlement (LCS). Mempromosikan penggunaan mata uang lokal dan mengelola cadangan devisa secara optimal, termasuk hedging utang dalam mata uang asing, untuk mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi nilai tukar yang dipicu oleh kebijakan moneter negara hegemoni.

- Diversifikasi Sumber Vital:Menguatkan ketahanan pangan dan energi domestik untuk mengurangi dampak inflasi global yang dipicu oleh konflik sanksi terhadap produsen komoditas utama (Rusia-Ukraina).

- Memperkuat Kerja Sama Regional:Meningkatkan perdagangan dan kerja sama intra-kawasan (ASEAN) untuk meningkatkan daya saing kolektif dan menciptakan pusat perdagangan yang lebih mandiri dari sistem finansial AS.

Dengan demikian, negara-negara berkembang dapat mengubah posisi mereka dari korban pasif krisis geo-ekonomi menjadi aktor adaptif yang mampu meningkatkan kedaulatan ekonomi di tengah pergeseran global menuju multipolaritas.